samedi, 01 novembre 2025

1er novembre. Fête de Tous les Saints. 837.

- Fête de Tous les Saints. 837.

Pape : Grégoire IV (+844). Roi de France, empereur d'Occident : Louis Ier, le Pieux (+840).

" Le nombre de ceux que je vis alors dans le Ciel était si prodigieux que les calculs de l'homme seraient impuissants à l'apprécier."

Apocalypse. VII, 9.

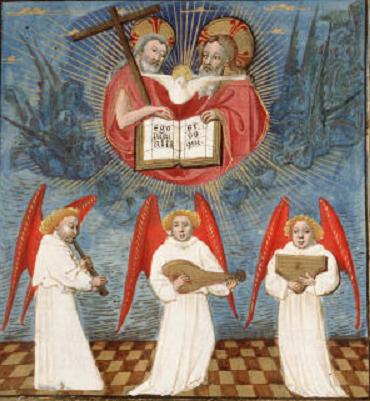

Chants royaux du Puy. Notre Dame d'amiens.

Vers l'an 607, le pape Boniface IV fit ouvrir et purifier le Panthéon et le dédia sous le nom de la sainte Vierge et de tous les martyrs, et, comme l'assure le cardinal Baronius dans ses Notes sur le martyrologe, il y fit transporter vingt-huit chariots d'ossements des mêmes martyrs, tirés des cimetierres de la ville.

Puis, en même temps, il ordonna que tous les ans, au jour de cette dédicace, qui fut le 12 mai, on fit à Rome une grande solennité en l'honneur de la mère de Dieu et de tous ces glorieux témoins de la divinité de Notre Seigneur Jésus-Christ.

Basilique Sainte-Marie aux Martyrs (ancien Panthéon). Rome.

Ainsi ce temple, où les démons avient été adorés, devint une maison sainte, destinée au culte religieux de tous les serviteurs de Dieu. On l'appela premièrement Sainte-Marie aux Martyrs, et maintenant on l'appelle Notre-Dame de la Rotonde, à cause de la figure de ce bâtiment qui est en rond.

Dôme de Sainte-Marie aux Martyrs (ancien Panthéon),

Tel fut la première origine de la fête de tous les Saints. Vers l'an 731, le pape Grégoire III consacra une chapelle dans l'église de Saint-Pierre en l'honneur de tous les Saints, et depuis ce temps là on a toujours célébré à Rome la fête dont nous parlons. Le pape Grégoire IV étant venu en France l'an 837, sous le règne de Louis le Débonnaire, la Fête de tous les Saints s'y introduisit et fut bientôt presque universellement adoptée. Le pape Sixte IV, en 1480, lui a donné une octave, ce qui l'a rendue encore plus célèbre.

" Je vis une grande multitude que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de toute langue ; elle se tenait devant le trône, vêtue de robes blanches, des palmes à la main ; de ses rangs s'élevait une acclamation puissante: Gloire à notre Dieu (Apoc. VII, 9-10.) !"

Le temps n'est plus ; c'est l'humanité sauvée qui se découvre aux yeux du prophète de Pathmos. Vie militante et misérable de cette terre (Job. VII, 1.), un jour donc tes angoisses auront leur terme. Notre race longtemps perdue renforcera les chœurs des purs esprits que la révolte de Satan affaiblit jadis ; s'unissant à la reconnaissance des rachetés de l'Agneau, les Anges fidèles s'écrieront avec nous : Action de grâces, honneur, puissance à notre Dieu pour jamais (Apoc. VII, 11-14.) !

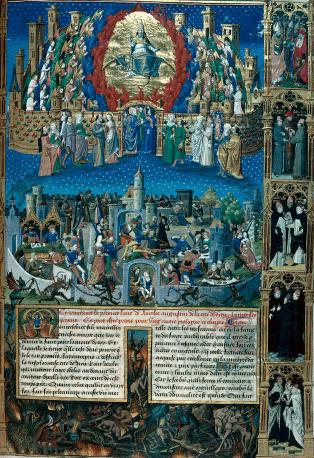

La cité de Dieu. Saint Augustin. Anonyme italien. XVe.

Et ce sera la fin, comme dit l'Apôtre (I Cor. XV, 24.) : la fin de la mort et de la souffrance ; la fin de l'histoire et de ses révolutions désormais expliquées. L'ancien ennemi, rejeté à l'abîme avec ses partisans, ne subsistera plus que pour attester sa défaite éternelle. Le Fils de l'homme, libérateur du monde, aura remis l'empire à Dieu son Père. Terme suprême de toute création, comme de toute rédemption : Dieu sera tout en tous (I. Cor. XV, 24-28.).

Bien avant le voyant de l'Apocalypse, déjà Isaïe chantait : J'ai vu le Seigneur assis sur un trône élevé et sublime ; les franges de son vêtement remplissaient au-dessous de lui le temple, et les Séraphins criaient l'un à l'autre : Saint, Saint, Saint, le Seigneur des armées ; toute la terre est pleine de sa gloire (Isai. VI, 1-3.).

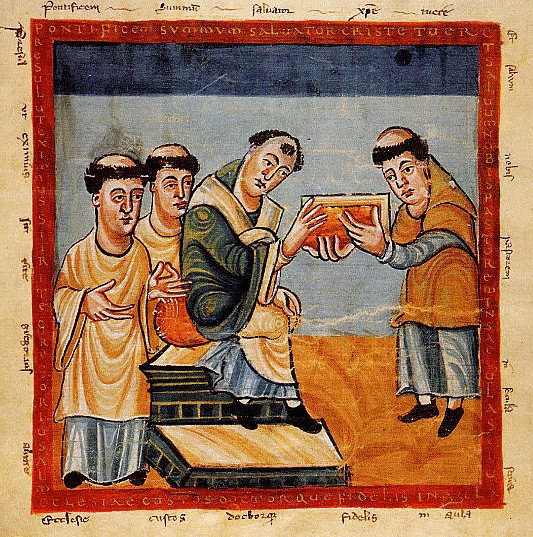

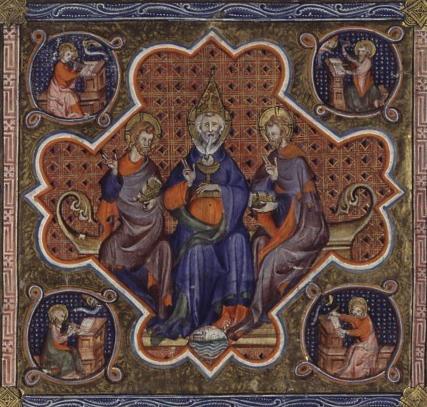

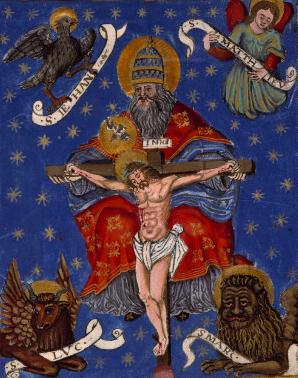

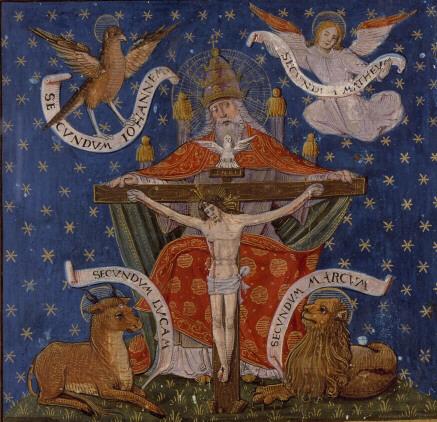

Grégoire IV fut l'instituteur de la fête de la Toussaint. Ici,

il reçoit le " De laude sanctae Crucis " des mains de son

auteur, le saint et érudit Raban Maur, disciple d'Alcuin.

De laude sancrae Crucis. Fulda. Allemagne impériale. Xe.

Les franges du vêtement divin sont ici les élus, devenus l'ornement du Verbe, splendeur du Père (Heb. I, 3.). Car depuis que, chef de notre humanité, le Verbe l'a épousée, cette épouse est sa gloire, comme il est celle de Dieu (I Cor. XI. 7.). Elle-même cependant n'a d'autre parure que les vertus des Saints (Apoc. XIX, 8.) : parure éclatante, dont l'achèvement sera le signal de la consommation des siècles. Cette fête est l'annonce toujours plus instante des noces de l'éternité; elle nous donne à célébrer chaque année le progrès des apprêts de l'Epouse (Ibid.).

Heureux les conviés aux noces de l'Agneau (Ibid.) ! Heureux nous tous, à qui la robe nuptiale de la sainte charité fut remise au baptême comme un titre au banquet des cieux ! Préparons-nous, comme notre Mère l'Eglise, à 1'ineffabte destinée que nous réserve l'amour. C'est à ce but que tendent les labeurs d'ici-bas : travaux, luttes, souffrances pour Dieu, relèvent d'inestimables joyaux le vêtement de la grâce qui fait les élus. Bienheureux ceux qui pleurent (Matth. V, 5.) !

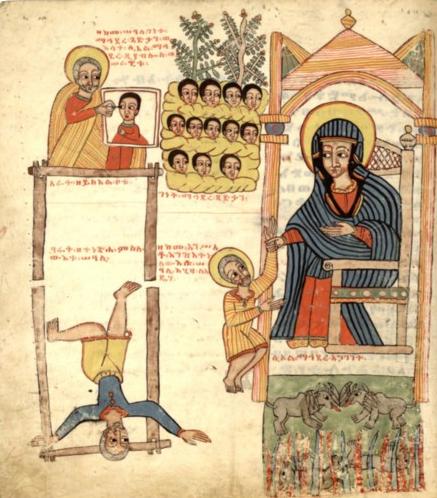

Notre Dame sauvant une âme pour l'accueillir en Paradis.

Ils pleuraient, ceux que le Psalmiste nous montre creusant avant nous Je sillon de leur carrière mortelle (Psalm. CXXV.), et dont la triomphante allégresse déborde sur nous, projetant à cette heure comme un rayon de gloire anticipée sur la vallée des larmes. Sans attendre au lendemain de la vie, la solennité commencée nous donne entrée pat la bienheureuse espérance au séjour de lumière où nos pères ont suivi Jésus, le divin avant-coureur (Heb. VI, 19-20.).

Quelles épreuves n'apparaîtraient légères, au spectacle des éternelles félicités dans lesquelles s'épanouissent leurs épines d'un jour ! Larmes versées sur les tombes qui s'ouvrent à chaque pas de cette terre d'amertume, comment le bonheur des chers disparus ne mêlerait-il pas à vos regrets la douceur du ciel ? Prêtons l'oreille aux chants de délivrance de ceux dont la séparation momentanée attire ainsi nos pleurs ; petits ou grands (Apoc. XIX, 5.), cette fête est la leur, comme bientôt elle doit être la nôtre. En cette saison où prévalent les frimas et la nuit, la nature, délaissant ses derniers joyaux, semble elle-même préparer le monde à son exode vers la patrie sans fin.

Chantons donc nous aussi, avec le Psaume :

" Je me suis réjoui de ce qui m'a été dit : Nous irons dans la maison du Seigneur. Nos pieds ne sont encore qu'en tes parvis, mais nous voyons tes accroissements qui ne cessent pas, Jérusalem, ville de paix, qui te construis dans la concorde et l'amour. L'ascension vers toi des tribus saintes se poursuit dans la louange ; tes trônes encore inoccupés se remplissent. Que tous les biens soient pour ceux qui t'aiment, ô Jérusalem ; que la puissance et l'abondance règnent en ton enceinte fortunée. A cause de mes amis et de mes frères qui déjà sont tes habitants, j'ai mis en toi mes complaisances ; à cause du Seigneur notre Dieu dont tu es le séjour, j'ai mis en toi tout mon désir (Psalm. CXXI.)."

A LA MESSE

Saint Pierre accueillant les justes en Paradis.

Aux calendes de novembre, c'est le même empressement qu'à la Noël pour assister au Sacrifice en l'honneur des Saints, disent les anciens documents relatifs à ce jour. Si générale que fût la fête, et en raison même de son universalité, n'était-elle pas la joie spéciale de tous, l'honneur aussi des familles chrétiennes ? Saintement fières de ceux dont elles se transmettaient de générations en générations les vertus, la gloire au ciel de ces ancêtres ignorés du monde les ennoblissait à leurs yeux par-dessus toute illustration de la terre.

Mais la foi vive de ces temps voyait encore en cette fête une occasion de réparer les négligences, volontaires ou forcées, dont le culte des bienheureux inscrits au calendrier public avait souffert au cours de l'année. Dans la bulle fameuse Transiturus de hoc mundo, où il établit la fête du Corps du Seigneur, Urbain IV mentionne la part qu'eut ce dernier motif à l'institution plus ancienne de la Toussaint ; et le Pontife exprime l'espoir que la nouvelle solennité vaudra une même compensation des distractions et tiédeurs annuelles au divin Sacrement, où réside Celui qui est la couronne de tous les Saints et leur gloire (Cap. Si Dominum, De Reliqu. et Veneratione Sanctorum, Clementin. III, XVI.).

00:15 Publié dans Autres fêtes fixes & mobiles | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 26 octobre 2025

Fête du Christ-Roi. Dernier dimanche d'octobre. 1925.

- Fête du Christ-Roi. Dernier dimanche d'octobre. 1925.

Pape : Pie XI.

A LA MESSE

Une hérésie, récente dans sa forme contemporaine, le laïcisme, a prétendu pouvoir organiser la vie sociale en faisant comme si Dieu n'existait pas.

Le pape Pie XI, pour (ré)affirmer les droits de Notre Seigneur Jésus-Christ sur la cité et sur les hommes, a institué la fête du Christ Roi en 1925.

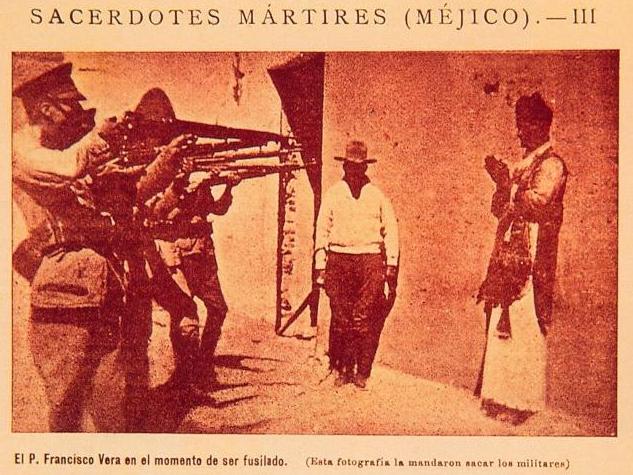

C'était bien le moins de sa part. Lâcheur qu'il fut objectivement de la sainte et héroïque résistance des Cristeros dans le Mexique des années 20 - 30, il rendit là - consciemment ou pas il importe peu - un bel hommage à nos frères martyrs abandonnés par le pape mais assurément pas par Notre Seigneur Jésus-Christ, et qui périrent massacrés et sans défense en criant et priant :

" VIVA CRISTO REY !"

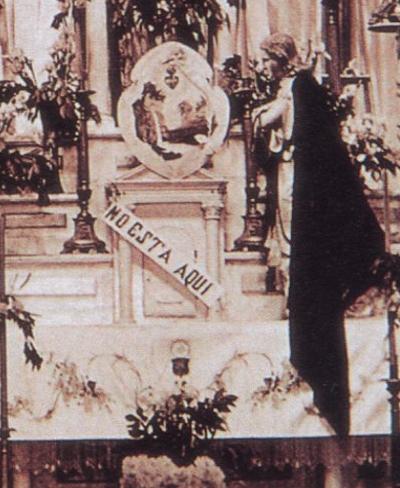

Les Cristeros se battirent au cri de " Viva Cristo Rey !"

Etonnante hérésie en vérité. Ses sectateurs - dont certains se disent et/ou se croient hélas Chrétiens - ont perdu ou ne savent pas le sens de ce qu'est une cité chrétienne. Toute société chrétienne doit être gouvernée chrétiennement par un ou des Chrétiens, puisqu'elle est nécessairement ordonnée aux fins dernières. En d'autres termes, une cité chrétienne doit établir les conditions les plus favorables possibles pour que le plus grand nombre possible des hommes et des familles qui la composent fasse son salut dans le Ciel.

Notre Dame de Guadalupe. Guadalupe signifie

Parmi les pseudo-Chrétiens qui en tiennent pour les régimes contemporains, c'est une curiosité pour le simple bon-sens que de les voir tenir des propos aussi incongrus que ceux qui consistent à soutenir que l'on peut (ou qu'il faut) être laïc dans la vie publique et chrétien dans la vie privée. Faut-il s'étonner que les asiles d'aliénés soient plus remplis que jamais...

Le culte fut interdit au Mexique par la république laïque.

S'il est vrai que la chauve-souris de la fable ne disaient pas autre chose à leurs prédateurs, tantôt oiseau, tantôt rat..., le diable, " homicide dès le commencement " et " père du mesonge ", lui, et qui gouverne la contre-société et la contre-église de nos sinistres temps, n'est pas fabuliste et ricane de ces sottises : il veut damner le plus grand nombre d'âmes et il a mis en place la société qui favorise le plus possible ses épouvantables desseins.

Martyre du saint prêtre mexicain le père Francisco Vera.

" Seigneur Jésus-Christ, Ayez pitié de nous pauvres pécheurs. Venez régner sur nos âmes et Rebâtissez des cités chrétiennes, des cités selon Votre dilection !

Notre Dame, suppliez pour nous votre divin Fils, afin que son très humble et très misérable peuple soit exaucé !

Coeur Sacré de Jésus, Ayez pitié de nous ! Coeur Immaculée de Marie, intercédez pour nous !"

EPÎTRE

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens. I, 12-20.

" Rendons grâces à Dieu le Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, en nous délivrant de la puissance des ténèbres, pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé, par le sang duquel nous avons la rédemption, la rémission des péchés.

Il est l'image du Dieu invisible, né avant toute créature ; car c'est en lui que toutes choses ont été créées, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, les choses visibles et les choses invisibles, Trônes, Dominations, Principautés, Puissances ; tout a été créé par lui et pour lui.

Il est, lui, avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui.

Il est la tête du corps de l'Eglise, lui qui est le principe, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toutes choses, il tienne, lui, la première place.

Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui ; et il a voulu réconcilier par lui toutes choses avec lui-même, celles qui sont sur la terre, et celles qui sont dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix."

Saint Thomas d'Aquin. Commentaire de la lettre de saint Paul aux Colossiens (V. 12 à 20) :

" Nous rendons grâces à Dieu Créateur, et Père par adoption, qui noue a rendus dignes. Certains ont prétendu que les dons de la grâce sont accordés à raison des mérites et que Dieu donne sa grâce à ceux qui en sont dignes et non aux autres : erreur condamnée par l’Apôtre. Tout ce que tu as de dignité et de grâce, c’est Dieu qui l’a fait en toi; il est donc également l’auteur des effets de la grâce. "Par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes ; notre aptitude vient de Dieu. (II Corinthiens III, 5).

Qui nous a rendus dignes d’avoir part au sort des saints dans la lumière. Si l’on considère leur nature, tous les hommes en ce monde sont bons. De cela il est juste qu’ils aient quelque chose de Dieu : les méchants ont pour leur part voluptés et les biens matériels : " Couvrons-nous de roses avant qu’elles se flétrissent, laissons partout des traces de nos réjouissances : c’est là notre part, c’est là notre destinée " (Sagesse II, 8).

Les saints ont pour part Dieu lui-même : " Tu es mon Seigneur, s’écrie le psalmiste. Toi seul es mon bien... Yahvé est la part de mon héritage et de ma coupe. Le cordeau a mesuré pour moi une portion délicieuse. Oui, un splendide héritage m’est échu " (Ps. XV, 1-16).

Et cette part des saints ne leur arrive pas par leur propre choix, mais par le choix de Dieu : " Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, dit Jésus aux apôtres, c’est moi qui vous ai et établis " (Jean, XV, 16).

Le péché étant ténèbres, les pécheurs sont en puissance des ténèbres. " Nous avons à lutter, disait l’Apôtre aux Ephésiens (VI, 1) contre les puissances, contre les dominations de ce monde de ténèbres ". " Mais prophétisait Isaïe (XLIX, 25), " la capture du puissant lui sera enlevée et la " proie lui échappera " : " je sauverai tes fils ".

Il nous a donc délivrés de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé, afin que nous devenions le royaume de Dieu; ce qui a lieu quand nous sommes délivrés du péché : " Vous les avez faits rois et prêtres, et ils régneront sur la terre " (Apoc. V, 10) ; ou bien : afin que nous obtenions la vie éternelle.

Par le sang duquel nous avons la rédemption et la rémission des péchés. En effet, l’homme dans le péché est doublement esclave :

1. il est sous la servitude du pêché : " En vérité, dit Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché " (Jean, VIII, 34) ;

2. de plus, il est soumis au châtiment et éloigné de Dieu : " Vos iniquités ont mis une séparation entre vous et votre Dieu ; vos péchés vous ont caché sa face pour qu’il ne vous entendit pas " (Isaïe, LIX, 2). Le Christ lève ces deux obstacles : homme, il se fait sacrifice pour nous et nous rachète de son sang " nous avons été rachetés à grand prix " (1ère Corinthiens VI, 10) ; Dieu, il paie la dette du péché.

Nous disons que Dieu est invisible parce qu’il dépasse la capacité de vision de toute intelligence créée, aucune intelligence créée ne pouvant, d’une connaissance naturelle, atteindre l’essence divine. " Dieu est grand au-dessus de toute science ", dit Job (XXXVI. 26). " Il habite une lumière inaccessible " (I Timothée VI, 16). Si les bienheureux le voient, c’est par grâce et non par nature. Denys en donne cette explication : Toute connaissance se termine à ce qui existe, c’est-à-dire à quelque nature qui participe à l’être. Mais Dieu est l’être même ; il n’y participe point, on y participe en lui. Aussi est il au-dessus de toute connaissance.

Or de ce Dieu invisible le Fils est l’image. Mais comment le Fils peut-il être appelé image, et pourquoi le Père est-il invisible ?

Trois conditions font une image :

1. qu’il y ait en elle une ressemblance ;

2. qu’elle soit détruite ou exprimée de l’objet auquel ressemble ;

3. enfin qu’elle s’achève à quelque chose qui tienne à l’espèce ou au signe de l’espèce reproduite.

Si, en effet, on a deux objets semblables, mais dont l’un ne vient pas de l’autre, on ne dit pas qu’il y a image : on ne dit pas, par exemple, qu’un oeuf est l’image d’un oeuf. C’est l’imitation qui fait l’image. De même il n’y a pas image si la ressemblance n’est pas dans l’espèce : ainsi la ressemblance dans les choses accidentelles du corps de l’homme, la couleur ou la quantité, ne peut produire l’image. Il faut que la ressemblance prenne la figure, car celle-ci est le signe déterminatif de l’espèce.

Ces conditions se réalisent dans la Trinité, Le Fils est semblable au Père, et le Père semblable au Fils ; mais le Fils reçoit cette ressemblance, du Père, tandis que le Père ne la reçoit pas de son Fils. Aussi nous disons que le Fils est l’image de son Père, mais non pas parce que la ressemblance vient du Père. De plus, cette ressemblance est dans l’espèce même : le Fils est représenté de qu quoi"imparfait par la parole intérieure de l’âme ; cette parole existe quand nous reproduisons actuellement la forme de l’objet connu et l’exprimons par une parole extérieure ; cette parole ainsi conçue est comme la ressemblance de l’objet que nous saisissons dans notre esprit. Elle lui est semblable quant à l’espèce. Et c’est ainsi que le Verbe divin est appelé image de Dieu.

L’Apôtre écrit : il est né avant toute créature. Les Ariens entendaient faussement cette parole et appelaient le Verbe " premier-né ", comme s’il était la première créature. Le sens est tout différent. Comment cette image est-elle engendrée ? En chaque être, la génération suit le mode de l’être et de sa nature : autre est le mode de génération des hommes, autre est celui des plantes ; Or la nature de Dieu est d’être l’intelligence même ; il faut donc qu’en lui la génération ou conception intellectuelle soit la génération ou conception de sa nature. En nous, la conception intelligible n’est pas la conception de notre propre nature, parce que en nous autre chose est connaître, autre chose notre nature. Cette image étant donc le verbe et la conception de l’intelligence, elle est le germe de la nature, et on dit qu’elle est engendrée parce qu’elle reçoit sa nature d’un autre.

Mais comment le Verbe est-il premier-né ? Dieu connaît et lui-même et la créature de la même manière, en son essence, où il voit tout comme dans la première cause effective. Le Fils est la conception intellectuelle de Dieu par laquelle il se connaît lui-même et par conséquent toute créature. En tant qu’il est engendré, le Fils est donc comme la représentation de toutes créatures et, comme tel, leur principe. Il est donc premier-né de toute créature parce qu’il est engendré comme principe de toute créature. Saint Paul l’explique dans les paroles suivantes.

Les Platoniciens supposent que les idées sont les principes et que toutes choses viennent à l’existence en participant à une idée, par exemple à l’idée d’homme. Pour nous, à la place de ces idées, nous mettons un seul principe, le Verbe, Fils de Dieu. En effet, l’ouvrier produit son ouvrage en le faisant participer à la forme qu’il a conçue intérieurement et qu’il revêt, en quelque sorte, d’une matière extérieure : ainsi l’architecte bâtit la maison selon la forme qu’il a conçue en son esprit. Et c’est ainsi que nous disons de Dieu qu’il a tout fait en sa sagesse, parce que la sagesse divine, par rapport aux créatures, est comme l’art du constructeur par rapport à l’édifice. Or cette forme et cette sagesse, c’est le Verbe en qui toutes choses ont été créées comme en une sorte d’exemplaire. " Dieu a parlé, dit le prophète, et toutes choses ont été faites ", car par son Verbe il a. tout créé.

Les Manichéens sont allés jusqu’à dire que les choses terrestres, parce qu’elles sont corruptibles, ont été faites par un Dieu mauvais ; et les choses célestes, incorruptibles, par le Dieu bon, le Père du Christ. C’est une erreur. Tout a été créé dans le Verbe.

Cela répond à une autre erreur, celle des Platoniciens qui croyaient que Dieu avait lui-même fait les créatures invisibles, les anges, mais qu’il avait fait les créatures corporelles par le moyen des anges.

Saint Paul exclut cette erreur : " Par la foi nous savons que le monde été formé par la parole de Dieu, en sorte que les choses que l’on voit n’ont pas été faites de ces choses qui parussent " (Hébreux XI, 3).

" Nous ne voyons qu’un petit nombre de ses oeuvres, mais le Seigneur a fait toutes choses " (Ecclés., XLIII, 36).

Cette distinction est selon la nature des êtres.

Mais il y a une autre distinction des êtres, celle qui se fait selon l’ordre et les degrés des créatures invisibles. Saint Paul l’indique : les Trônes, les Dominations, les Principautés, les Puissances. Là-dessus les Platoniciens sont en erreur : ils prétendaient qu’il y a dans les choses des perfections diverses, et ils attribuaient chacune ces perfections à un premier principe ; et ils terminaient le rang de ces principes selon le rang de ces perfections : ainsi ils plaçaient au sommet le premier être dont toutes choses reçoivent l’existence ; puis, venant de ce premier principe un second principe, la première intelligence de laquelle toutes choses recevraient participation à l’intelligence ; ensuite un troisième principe, la vie, dont tout recevrait participation à la vie. Mais nous ne pouvons ordonner ainsi les êtres, car, quelque perfection qu’il y ait dans les créatures, toutes le tirent d’un principe unique. C’est pourquoi saint Paul dit : Soit les Trônes, soit les Dominations, soit les Principautés, soit les Puissances, comme s’il voulait dire : Ces ordres ne dépendent point d’autres principes dépendant les uns des autres. Mais tous dépendent de Dieu même, unique et véritable.

S’il en est ainsi, dira-t-on, pourquoi saint Paul lui-même écrit-il dans l’épître aux Ephésiens (I, 22) : " Il y a fait asseoir le Christ à sa droite dans les cieux, au-dessus de toute Principauté et Puissance et Vertu et Domination et de tout nom qui se peut nommer. Il a tout mis sous ses pieds et il l’a donné pour chef suprême à l’Eglise ".

N’y a-t-il pas quelque contradiction entre ces deux textes ? Non. Car ici, dans l’épître aux Colossiens, l’Apôtre énumère par progression descendante et veut montrer comment la créature vient de Dieu ; Dans l’épître aux Ephésiens, au contraire, par progression ascendante pour montrer le Christ au-dessus de toute créature.

Toutefois, il y a une différence entre ces deux textes. Dans l’épître aux Ephésiens, l’ordre des Principautés est placé au-dessous des Puissances. Saint Grégoire, au contraire, suit l’ordre de l’épître aux Colossiens et place les Dominations, les Principautés et les Puissances dans la seconde hiérarchie, et dans la troisième les Vertus, les Archanges et les Anges. Mais saint Grégoire et Denys eux-mêmes font remarquer que les dons spirituels, d’après lesquels nous donnons un nom à ces ordres, sont communs à tous, bien que les uns prennent leur nom de tel don, les autres de tel autre.

L’explication en est prise dans les doctrines platoniciennes, d’après lesquelles ce qui convient à un être lui convient d’une triple manière :

1. ou à raison de son essence, quand les rapports se fondent sur les propriétés de la nature, comme il convient à l’homme d’être raisonnable ;

2. ou par participation, quand le rapport dépasse la nature, bien qu’il y ait une participation imparfaite, comme il convient à l’homme d’être intelligent, ce qui est au-dessus de l’être raisonnable, encore que l’homme en reçoive quelque participation ;

3. ou bien enfin par voie de causalité, quand la convenance est accidentelle, comme en tout ce qui est artificiel pour l’homme et qui se trouve en lui, non point comme en son siège matériel, mais au moyen de l’art.

Chaque être tire son nom de ce qui lui convient essentiellement : on ne désigne pas l’homme une créature intellectuelle ni apte à l’art, mais raisonnable.

Or, dans les anges, les dons qui appartiennent aux hiérarchies supérieures à raison de leur essence ne sont dans les choeurs inférieurs que par participation; et ceux que les anges inférieurs possèdent à raison de leur essence, les anges supérieurs les ont à titre de causalité. Voilà pourquoi les premiers choeurs tirent leurs noms des dons plus élevés.

Or quel est le don le plus élevé que puisse recevoir une créature ? Atteindre Dieu et entrer en participation de sa nature. Et ainsi les anges suprêmes tirent leur nom de leur don d’atteindre Dieu : Séraphin brûlant de Dieu, enflammés de Dieu; Chérubins, pleins de la connaissance de Dieu ; Trônes en qui Dieu est assis.

C’est qu’en effet on peut entrer en participation d’un autre être de trois manières :

1. d’abord en recevant les propriétés de sa nature ;

2. ou bien en le recevant lui-même par mode de connaissance ou d’intention ;

3. enfin en devenant l’instrument de son activité.

Ainsi, par exemple, on participe à l’art du médecin, ou en acquérant la science de cet art, ou en l’exerçant, La première manière est supérieure à la seconde, et celle-ci à la troisième.

Or, dans l’Écriture Sainte, le feu signifie quelque chose de divin : " Yahvé, ton Dieu, est-il écrit au Deutéronome (IV, 24) est un feu dévorant ". Le choeur suprême reçoit donc le nom de Séraphins, c’est brûlant de Dieu, participant à quelque propriété de Dieu ; le second chœur, le nom de Chérubins, possédant Dieu la connaissance ; le troisième Trônes ministres de sa puissance.

Pour les autres choeurs, ils ne reçoivent pas un nom du fait de leur union à Dieu mais d’une mission que Dieu leur confie. Les uns dirigent : les Dominations. Les autres exécutent les ordres si c’est en qualité de chefs, on les nomme Principautés ; si c’est à l’égard des créatures spirituelles : Puissances qui mettent les démons en fuite ; à l’égard des forces naturelles ; Vertus, qui accomplissent les miracles ; à l’égard hommes : les Archanges, qui s’occupent des évènements graves, et les Anges, qui veillent aux choses ordinaires.

Saint Paul de conclure : Tout a été fait par lui, où par la cause effective, et en lui, cause exemplaire. Saint Jean (I, 3), l’a écrit aussi : " Tout a été fait par lui, et sans lui rien n’a été fait ".

Tout est donc éternel ? Demandera-t-on. Prévenant la difficulté, l’Apôtre écrit que le Christ, lui, est avant toutes choses. Avant les temps et créatures : " Yahvé m’a possédé au commencement de ses voies, avant ses oeuvres les plus ancienne j’ai été fondé dès l’éternité " (Prov. VIII, 22). Avant toute dignité : " O Dieu, il est semblable à vous ?" (Ps. LXXXI, 1).

Toutes choses subsistent, c’est-à-dire sont conservées en lui. Par rapport aux créatures, Dieu est comme le soleil à la lune, qui perd sa lumière dès que le soleil se retire : " que Dieu retire sa puissance, à l’instant même tout défaille. Il soutient tout par la puissance de sa parole " (Hébreux VIII, 3).

Celui par qui nous sommes rachetés, le Christ, est le premier-né de toutes créatures. Mais auparavant il faut expliquer deux choses pour comprendre qu’il est la tête de l’Eglise.

D'abord, pourquoi dit-on que l’Église est un corps ?

Pour une double ressemblance avec le corps de l’homme: comme lui, elle a des membres distincts, et ces membres, bien que distincts, se servent l’un l’autre. L’Apôtre a indiqué cette diversité des membres en écrivant aux Ephésiens (IV, 11) : " Il a fait les uns apôtres, d’autres prophètes, d’autres évangélistes, d’autres pasteurs et docteurs, en vue du perfectionnement des saints, pour l’édification du corps du Christ ".

Et le service mutuel : Dieu a disposé le corps de manière que " les membres aient également soin les un des autres " (1 Corinthiens VI, 2). Ensuite, de même que le corps est un parce qu’il est un par une âme unique, de même l’Église par un même Esprit. " Il n’y a qu’un seul corps et un seul Esprit ", disait l’Apôtre au Ephésiens (IV, 4). Et dans la première aux Corinthiens (X, 17) : " Puisqu’il y a un seul pain, nous formons un seul corps, tout en étant plusieurs ; car nous participons tous à un même pain ".

Mais comment le Christ est-il la tête de l’Eglise ? Saint Paul l’explique ainsi : il est le principe, le " premier-né d’entre les morts afin qu’il tienne, lui, la primauté en tout ".

La tête a sur les autres membres trois privilèges :

1. en dignité, parce qu’elle est le principe, et qu’elle préside ;

2. en plénitude de vie, parce qu’elle réunit en elle tous les sens ;

3. en influence, parce qu’elle communique aux membres sensation et mouvement. Autant de motifs de dire que le Christ est la tête de l’Église : à cause de sa dignité, de la plénitude de sa grâce et de son influence.

L’Église vit en deux états : celui de la grâce dans le temps présent celui de la gloire dans l’éternité. Toutefois c’est une seule Église dont Christ est le chef, ici-bas et au ciel, parce qu'il est le premier en grâce et en gloire.

Le premier en grâce : Lui, il est le principe, dit saint Paul, car non seulement il possède la grâce en tant qu’homme, mais c’est par la foi en lui que nous sommes tous justifiés : " De même que par la désobéissance d’un seul homme tous ont été constitués péché de même par l’obéissance d’un seul tous sont constitués justes " (Romains V, 19). C’est pourquoi Lui, il est le principe " de la justification et de la grâce pour l’Église car même dans l’Ancien Testament c’est parla foi du Christ qu’il y a eu quelques justes. " Moi qui vous parle, disait-il aux Juifs, je suis le principe " (Jean, VIII, 25).

Le premier en gloire : il est le premier-né d’entre les morts. La résurrection est comme une seconde génération puisque l’homme y est restauré pour la vie éternelle ; c’est le nom qui lui donné en saint Matthieu (XI, 28) : " Au jour de la régénération, le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire ". Le Christ étant le premier entre tous, il est le premier-né entre les morts, c’est-à-dire de ceux qui sont engendrés par la résurrection.

Mais Lazare ? dira-t-on.

Lazare et d'autres furent ressuscités, non pour la vie immortelle, mais pour reprendre la vie mortelle : le Christ, ressuscité d’entre les morts ne meurt plus. " Il est le témoin fidèle, dit saint Jean (Apoc., I, 5), le premier-né d’entre les morts ". " Maintenant le Christ est ressuscité d’entre les morts, il est les prémices de ceux qui se sont endormis " (I Corinthiens XV, 20). Et cela, pour qu’il ait la primauté en tout, dans l’ordre de la grâce et de la gloire, puisqu’il est le Premier-né.

D’autres saints ont reçu partiellement la grâce : le Christ l'a eue sans réserve. Il a plu à Dieu que toute sa plénitude habitât en lui. Chaque parole, ici, a du poids. Il a plu à Dieu : c’est dire que les dons du Christ homme ne lui sont point venus du destin ou de ses mérites, comme le prétendait Photin, mais du bon plaisir de Dieu élevant cet homme à l’unité avec une personne. divine : " Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j’ai mis mes complaisances " (Matth., III, 17).

Toute sa plénitude, ajoute l’Apôtre : ceux-ci reçoivent tel don, ceux-là tel autre pour le Christ, dit saint Jean (XIII, 3), " il savait que son Père avait tout remis entre ses mains ". Ceux mêmes qui ne reçoivent qu’un don, n’en reçoivent pas la plénitude, ils n’ont pas toute la vertu, car peut-être malgré eux défaillent-ils sur quelque point. Mais le Christ, dit encore saint Jean (I, 14), " nous l’avons vu tout plein de grâce et de vérité ".

" Habitât en lui ". D’autres ont reçu l’usage de la grâce pour un temps ; les prophètes, par exemple, n'ont pas sans cesse l’esprit de prophétie dans le Christ la plénitude de la grâce est à demeure et il en use à son gré, en maître. Le Seigneur dit à saint Jean Baptiste : " Sur lui, tu verras l’Esprit descendre et demeurer " (Jean, I, 33).

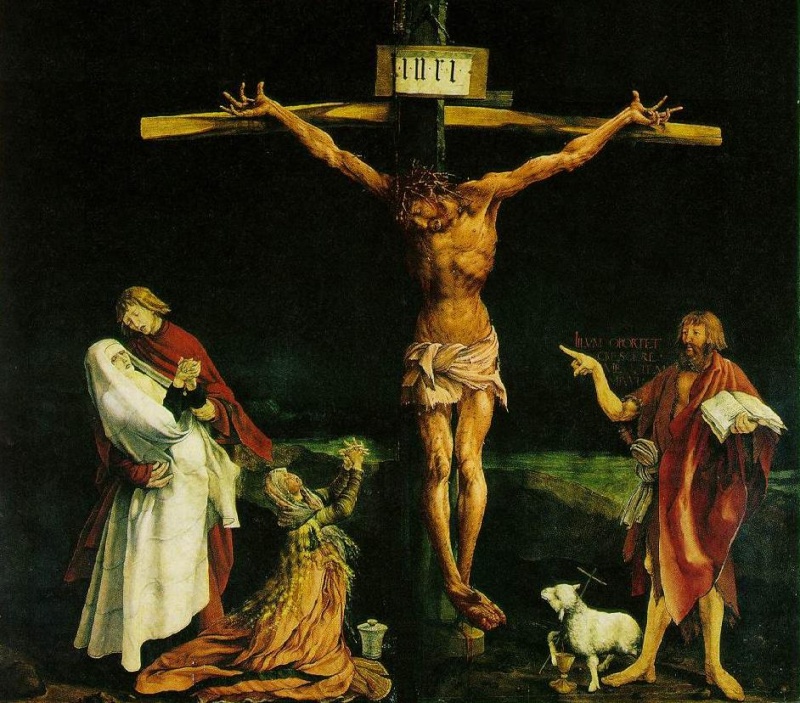

" Il a voulu réconcilier par lui toutes choses avec lui-même, celles qui sont sur la terre et celles qui sont dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix ".

Il a plu à Dieu que la plénitude de la grâce habitât dans le Christ, non seulement pour qu’il la possédât, mais aussi pour qu’il la fît dériver sur nous. " Il a voulu réconcilier par lui toutes choses avec lui-même."

L’Apôtre l’écrivait aussi dans la première aux Corinthiens (V, 19) : " Dieu se réconciliait le monde dans le Christ ".

Ici il explique cette réconciliation et en quoi s’accordent maintenant ceux qui étaient divisés. Etre en désaccord, c’est avoir des volontés opposées ; se réconcilier, c’est s’entendre au moins sur un point. Or précisément les volontés auparavant en désaccord se sont mises en accord dans le Christ, volontés des hommes, de Dieu et des anges : des hommes, car le Christ est homme ; de Dieu, car il est Dieu aussi. Réconciliation des hommes entre eux : des Juifs qui voulaient la Loi et des Gentils qui n’en voulaient pas, et que le Christ met en accord, car d’une part il est juif et de l’autre il délivre des observances légales.

Cette réconciliation s’est faite par le sang de la croix. Entre Dieu et l’homme, la cause de discorde était le péché ; entre les Juifs et les Gentils, la Loi, écartant la cause du désaccord : " Vous avez pu vous approcher de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant qui est la Jérusalem céleste, dés myriades qui forment le choeur des anges, de l’assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du Juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus le médiateur de la nouvelle alliance " (Hébreux XIII, 22-23).

C’est ainsi qu’ont été réconciliées toutes choses avec Dieu, soit celles qui sont sur la terre, les Juifs et les Gentils, soit celles qui sont dans les cieux, Dieu et les anges. Aussi à la naissance du Christ, on entend ce cantique ; " Gloire à Dieu dans le ciel, sur la terre paix aux hommes objet de la bien vaillance divine " (Luc, II, 14)."

Suite du saint Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean. XVIII, 33-37.

" Pilate donc, étant rentré dans le prétoire, appela Jésus, et lui dit :

Jésus répondit :

" Dis-tu cela de toi-même, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?"

Pilate répondit :

" Est-ce que je suis juif ? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi: qu'as-tu fait ?"

Jésus répondit :

" Mon royaume n'est pas de ce monde ; si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour que je ne fusse pas livré aux Juifs, mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas."

Pilate lui dit :

" Tu es donc roi ?"

Jésus répondit :

" Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité: quiconque est de la vérité écoute ma voix."

Saint Jean Chrysostome. Homélie LXXXIII :

" Pilate donc, voulant se débarrasser de leurs importunités, ne tira point le jugement en longueur. Etant rentré dans le palais, il interrogea Jésus, et lui dit : " Etes-vous le roi des Juifs ?"

Jésus lui répondit : Dites-vous cela de vous-même, ou d'autres vous l'ont-ils dit de moi ? "

Pourquoi Jésus-Christ lui fit-il cette question ? Pour découvrir la malignité des Juifs, car Pilate en avait déjà beaucoup entendu parler. Comme ils n'avaient donc rien de nouveau à dire contre Jésus, Pilate, pour ne pas entrer dans de longues discussions, expose à Jésus ce que les Juifs lui objectaient éternellement. Et comme il avait dit aux Juifs : " Jugez-le selon votre loi " ; eux, pour montrer que le crime dont ils accusaient Jésus ne regardait point leur religion ni leur loi, répondent : " Cela ne nous est pas permis ".

Et Pilate déclare que les Juifs sont les auteurs de cette accusation, en disant : " Ne savez-vous pas bien que je ne suis pas juif ? Ceux de votre nation, et les princes des prêtres, vous ont livré entre mes mains qu'avez-vous fait ?" Pilate fait cette réponse pour s'excuser.

Ensuite, Jésus-Christ le reprenant de lui avoir dit : " Etes-vous roi ? " lui réplique : Ce sont les Juifs qui vous l'ont dit ? Pourquoi ne faites-vous pas une enquête exacte ? Les Juifs vous ont dit que je suis un méchant ; informez-vous, recherchez quel est le mal que j'ai fait. Mais vous ne le faites pas ; et vous m'exposez seulement leur accusation : " Le dites-vous de vous-même, ou d'ailleurs ?"

Après quoi Pilate, ne pouvant répondre sur-le-champ aux répliques que lui fait Jésus-Christ, se borne à alléguer ce qu'a fait le peuple: " Ils vous ont livré entre mes mains ", dit-il, il faut donc que je vous interroge sur ce que vous avez fait.

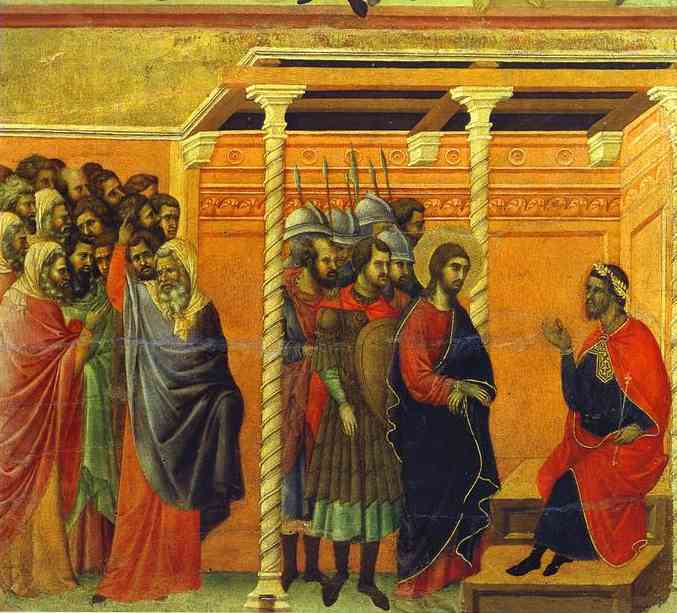

Notre Seigneur Jésus-Christ, Roi, devant Pilate. Le Tintoret. XVIIe.

Que lui repartit Jésus-Christ ? " Mon royaume n'est pas de ce monde ". Le Sauveur relève l'esprit de Pilate, qui n'était ni aussi méchant que les Juifs, ni semblable à eux, et il veut lui montrer qu'il n'est pas un pur homme, mais qu'il est Dieu et Fils de Dieu. Et que dit-il ? " Si mon royaume était de ce monde, mes gens auraient combattu pour m'empêcher de tomber entre les mains des Juifs ". Par cette réponse Jésus dissipe le soupçon de rébellion et de tyrannie que Pilate avait gardé jusqu'à ce moment.

Cela ne signifie pas que Jésus-Christ ne commande point en ce monde, mais qu'il a aussi son royaume dans le ciel : et ce royaume n'est point humain, mais il est beaucoup plus grand et plus brillant. Si donc ce royaume est plus grand, comment a-t-il été pris par les gens du royaume de ce monde ? C'est en se livrant lui même volontairement à eux : mais il ne le cache point. Et que dit-il ? " Si j'étais de ce monde, mes gens auraient combattu pour m'empêcher de tomber entre les mains des Juifs ". Par où Jésus-Christ fait connaître la faiblesse du royaume terrestre, qui tire toute sa force et sa puissance de ses sujets. Mais le royaume céleste se, suffit à lui-même et n'a besoin de personne.

Les hérétiques saisissent ces paroles et s'en servent pour appuyer leur erreur : ils disent que Jésus-Christ n'a rien de commun avec le Créateur. Mais que répondront-ils à ce que l'Ecriture dit de ce même Jésus-Christ : " Il est venu chez soi ?" (Jean, I, 11.) Que répondront-ils à ce qu'il dit lui-même ; " Ils ne sont point du monde, comme je ne suis point " moi-même " du monde ?" (Jean, XVII, 14.)

C'est ainsi, c'est en ce sens qu'il dit que son royaume n'est point d'ici. En quoi il n'exclut pas le monde de son royaume, mais il montre, comme je l'ai dit, que son royaume n'est point humain , ni passager, ni périssable.

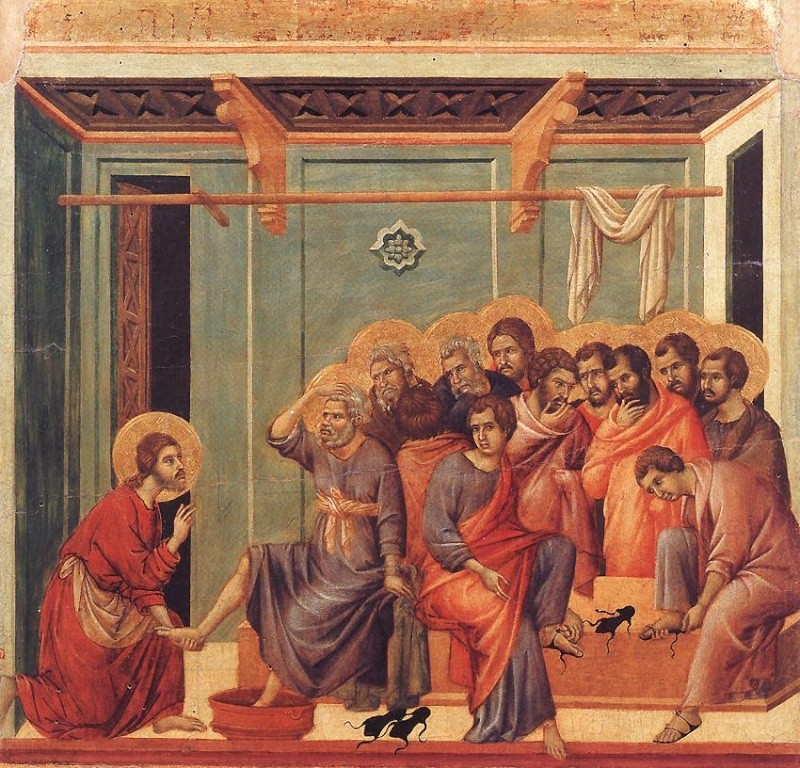

Notre Seigneur Jésus-Christ, Roi, devant Pilate. Duccio. XIVe.

Que répliqua Pilate ? " Vous êtes donc roi ?" Jésus lui repartit : " Vous le dites, que je suis roi. C'est pour cela que je suis né ".

02:30 Publié dans Autres fêtes fixes & mobiles | Lien permanent | Commentaires (1)

dimanche, 15 juin 2025

Dimanche de la Très Sainte Trinité.

- Dimanche de la Très Sainte Trinité.

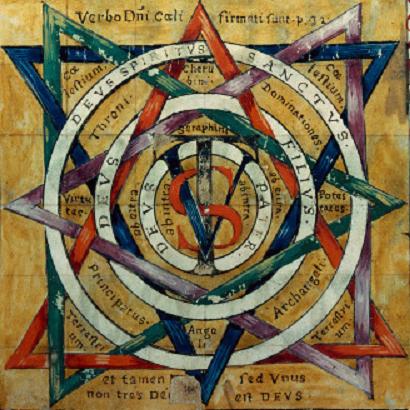

Sculpture votive anonyme italienne du XVe.

Dès le VIIIe siècle, le pieux et savant Alcuin, rempli de l'esprit de la sainte liturgie, comme ses écrits en font foi, crut le moment venu de rédiger une Messe votive en l'honneur du mystère de la sainte Trinité. Il paraît même y avoir été incité par un désir de l'illustre apôtre de la Germanie, saint Boniface. Cette Messe, simplement votive, n'était toutefois qu'un secours pour la piété privée, et rien n'annonçait que l'institution d'une fête en sortirait un jour. Cependant la dévotion à cette Messe s'étendit peu à peu, et nous la voyons acceptée en Allemagne par le concile de Seligenstadt, en 1022. Jean XXII, qui occupa la chaire de saint Pierre jusqu'en 1334, consomma l’œuvre par un décret dans lequel l'Eglise Romaine acceptait la fête de la Sainte-Trinité et l'étendait à toutes les Églises.

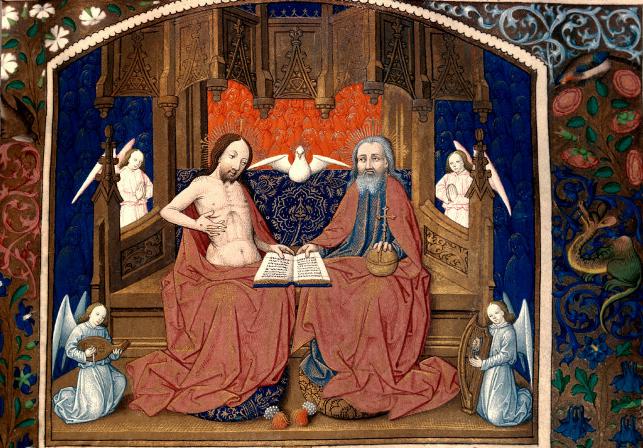

Bréviaire à l'usage de Paris. XVe.

Si l'on cherche maintenant le motif qui a porté l’Église, dirigée en tout par l'Esprit-Saint, à assigner ainsi un jour spécial dans l'année pour rendre un hommage solennel à la divine Trinité, lorsque toutes nos adorations, toutes nos actions de grâces, tous nos vœux, en tout temps, montent vers elle, on le trouvera dans la modification qui s'introduisait alors sur le calendrier liturgique. Jusque vers l'an 1000, les fêtes des Saints universellement honorés y étaient très rares. Après cette époque, elles y apparaissent plus nombreuses, et il était à prévoir qu'elles s'y multiplieraient toujours davantage. Un temps devait venir où l'Office du Dimanche, qui est spécialement consacré à la sainte Trinité, céderait fréquemment la place à celui des Saints que ramène le cours de l'année. Il devenait donc nécessaire, pour légitimer en quelque sorte ce culte des serviteurs au jour consacré à la souveraine Majesté, qu'une fois du moins dans l'année, le Dimanche offrit l'expression pleine et directe de cette religion profonde que le culte tout entier de la sainte Église professe envers le souverain Seigneur, qui a daigné se révéler aux hommes dans son Unité ineffable et dans son éternelle Trinité.

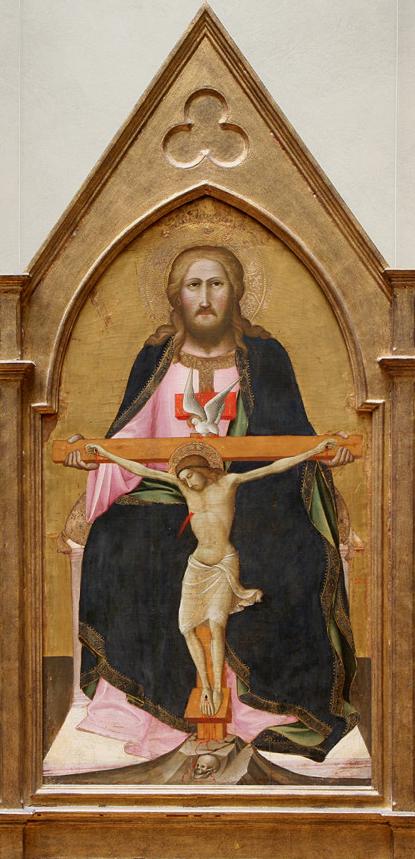

Agnolo Gaddi. XIVe.

L'essence de la foi chrétienne consiste dans la connaissance et l'adoration de Dieu unique en trois personnes. C'est de ce mystère que sortent tous les autres ; et si notre foi s'en nourrit ici-bas comme de son aliment suprême, en attendant que sa vision éternelle nous ravisse dans une félicité sans fin, c'est qu'il a plu au souverain Seigneur de s'affirmer tel qu'il est à notre humble intelligence, tout en demeurant dans sa " lumière inaccessible " (I Tim., VI, 16.). La raison humaine peut arriver à connaître l'existence de Dieu comme créateur de tous les êtres, elle peut prendre une idée de ses perfections en contemplant ses œuvres ; mais la notion de l'être intime de Dieu ne pouvait arriver jusqu'à nous que parla révélation qu'il a daigné nous en faire.

Bible historiale. Guiard des Moulins. XIVe.

Or, le Seigneur voulant nous manifester miséricordieusement son essence, afin de nous unir à lui plus étroitement et de nous préparer en quelque façon à la vue qu'il doit nous donner de lui-même lace à face dans l'éternité, nous a conduits successivement de clarté en clarté, jusqu'à ce que nous fussions suffisamment éclairés pour reconnaître et adorer l'Unité dans la Trinité et la Trinité dans l'Unité. Durant les siècles qui précèdent l'Incarnation du Verbe éternel, Dieu semble préoccupé surtout d'inculquer aux hommes l'idée de son unité ; car le polythéisme devient de plus en plus le mal du genre humain, et la notion même de la cause spirituelle et unique de toutes choses se fût éteinte sur la terre, si la bonté souveraine n'eût opéré constamment pour sa conservation.

Bréviaire à l'usage de Besançon. XVe.

Ce n'est pas cependant que les livres de l'ancienne alliance soient entièrement muets sur les trois divines personnes, dont les ineffables relations sont éternelles en Dieu ; mais ces textes mystérieux demeuraient inaccessibles au vulgaire. tandis que, dans l’Église chrétienne, l'enfant de sept ans répond à qui l'interroge qu'en Dieu trois personnes divines n'ont qu'une même nature el qu'une même divinité. Lorsque, dans la Genèse, Dieu dit au pluriel : " Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance " (Gen., I, 26.), l'Israélite s'incline et croit, mais sans comprendre ; éclairé par la révélation complète, le chrétien adore distinctement les trois personnes dont l'action s'est exercée dans la formation de l'homme, et, la lumière de la foi développant sa pensée, il arrive sans effort à retrouver en lui-même la ressemblance divine. Puissance, intelligence, volonté : ces trois facultés sont en lui, et il n'est qu'un seul être.

De proprietatibus rerum. Barthélemy l'Anglais. Maître de Boucicaut. XVe.

Salomon dans les Proverbes, le livre de la Sagesse. l'Ecclésiastique, parle avec magnificence de la Sagesse éternelle. Son unité avec l'essence divine et sa distinction personnelle éclatent en même temps dans un langage abondant et sublime ; mais qui percera le nuage ? Isaïe a entendu la voix des Séraphins retentir autour du trône de Dieu. Ils criaient alternativement dans une jubilation éternelle :

" Saint, Saint, Saint est le Seigneur !" (Isai., VI, 3.).

Qui expliquera aux hommes ce trois fois Saint dont la louange envoie ses échos jusqu'à notre terrestre région ? Dans les Psaumes, dans les écrits prophétiques, un éclair sillonne tout à coup le ciel ; une triple splendeur a ébloui le regard de l'homme ; mais l'obscurité devient bientôt plus profonde, et le sentiment de l'unité divine demeure seul distinct au fond de l'âme, avec celui de l'incompréhensibilité de l'être souverain.

Détail d'un dyptique franc en ivoire du XVIe.

Il fallait que la plénitude des temps fût accomplie ; alors Dieu enverrait en ce monde son Fils unique engendré de lui éternellement. Il a accompli ce dessein de sa divine munificence, " et le Verbe fait chair a habité parmi nous " (Johan., I, 14.). En voyant sa gloire, qui est celle du Fils unique du Père (Ibid.), nous avons connu qu'en Dieu il y a Père et Fils. La mission du Fils sur la terre, en nous le révélant lui-même, nous apprenait que Dieu est Père éternellement ; car tout ce qui est en Dieu est éternel. Sans cette révélation miséricordieuse qui anticipe pour nous sur la lumière que nous attendons après cette vie, notre connaissance de Dieu serait demeurée par trop imparfaite. Il convenait qu'il y eût enfin relation entre la lumière de la foi et celle de la vision qui nous est réservée, et il ne suffisait plus à l'homme de savoir que Dieu est un.

Heures à l'usage de Paris. XVe.

Maintenant nous connaissons le Père, duquel, comme nous dit l'Apôtre, dérive toute paternité même sur la terre (Eph., III, 15.). Pour nous, le Père n'est plus seulement un pouvoir créateur produisant les eues en dehors de lui ; notre oeil respectueux, conduit par la foi, pénètre jusque dans le sein de la divine essence, et là nous contemplons le Père engendrant un Fils semblable à lui-même. Mais, pour nous l'apprendre, le Fils est descendu jusqu'à nous.

Lui-même le dit expressément :

" Nul ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui il a plu au Fils de le révéler." (Matth., XI, 27.).

Gloire soit donc au Fils qui a daigné nous manifester le Père, et gloire au Père que le Fils nous a révélé !

Livre des propriétés des choses. XVe.

Ainsi la science intime de Dieu nous est venue par le Fils, que le Père, dans son amour, nous a donné (Johan., III, 16.) ; et afin d'élever nos pensées jusqu'à sa nature divine, ce Fils de Dieu, qui s'est revêtu de notre nature humaine dans son Incarnation, nous a enseigné que son Père et lui sont un (Ibid., XVII, 22.), qu'ils sont une même essence dans la distinction des personnes. L'un engendre, l'autre est engendré ; l'un s'affirme puissance, l'autre sagesse, intelligence. La puissance ne peut être sans l'intelligence, ni l'intelligence sans la puissance, dans l'être souverainement parfait ; mais l'un et l'autre appellent un troisième terme.

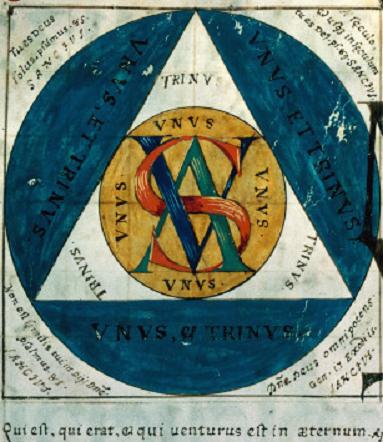

Psautier-hymnaire. XVIe.

Le Fils, qui a été envoyé par le Père, est monté dans les cieux avec sa nature humaine qu'il s'est unie pour l'éternité, et voici que le Père et le Fils envoient aux hommes l'Esprit qui procède de l'un et de l'autre. Par ce nouveau don, l'homme arrive à connaître que le Seigneur Dieu est en trois personnes. L'Esprit, lien éternel des deux premières, est la volonté, l'amour, dans la divine essence. En Dieu donc est la plénitude de l'être, sans commencement, sans succession, sans progrès, car rien ne lui manque. En ces trois termes éternels de sa substance incréée, il est l'acte pur et infini.

Missel à l'usage de Nantes. XVe.

La sainte Liturgie, qui a pour objet la glorification de Dieu et la commémoration de ses oeuvres, suit chaque année les phases sublimes de ces manifestations dans lesquelles le souverain Seigneur s'est déclaré tout entier à de simples mortels. Sous les sombres couleurs de l'Avent, nous avons traversé la période d'attente durant laquelle le radieux triangle laissait à peine pénétrer quelques rayons à travers le nuage. Le monde implorait un libérateur, un Messie ; et le propre Fils de Dieu devait être ce libérateur, ce Messie. Pour que nous eussions l'intelligence complète des oracles qui nous l'annonçaient, il était nécessaire qu’il fût venu. " Un petit enfant nous est né " (Isai., IX, 6.), et nous avons eu la clef des prophéties. En adorant le Fils, nous avons adoré aussi le Père, qui nous l'envoyait dans la chair, et auquel il est consubstantiel.

" Ce Verbe de vie, que nous avons vu, que nous avons entendu, que nos mains ont touché " (I Johan., I, I.) dans l'humanité qu'il avait daigné prendre, nous a convaincus qu'il est véritablement une personne, qu'il est distinct du Père, puisque l'un envoie et que l'autre est envoyé. Dans cette seconde personne divine, nous avons rencontré le médiateur qui a réuni la création à son auteur, le rédempteur de nos péchés, la lumière de nos âmes, l’Époux auquel elles aspirent.

Psautier à l'usage de Tours. XVe.

La série des mystères qui lui sont propres étant consommée, nous avons célébré la venue de l'Esprit sanctificateur, annoncé comme devant venir perfectionner l'œuvre du Fils de Dieu. Nous l'avons adoré et reconnu distinct du Père et du Fils, qui nous l'envoyaient avec la mission de demeurer avec nous (I Johan., XIV, 16.). Il s'est manifesté dans des opérations toutes divines qui lui sont propres ; car elles sont l'objet de sa venue. Il est l'âme de la sainte Église, il la maintient dans la vérité que le Fils lui a enseignée. Il est le principe de la sanctification dans nos âmes, où il veut faire sa demeure. En un mot, le mystère de la sainte Trinité est devenu pour nous, non seulement un dogme intimé à notre pensée par la révélation, mais une vérité pratiquement connue de nous par la munificence inouïe des trois divines personnes, adoptés que nous sommes par le Père, frères et cohéritiers du Fils, mus et habités par l'Esprit-Saint.

LE SYMBOLE DE SAINT ATHANASE

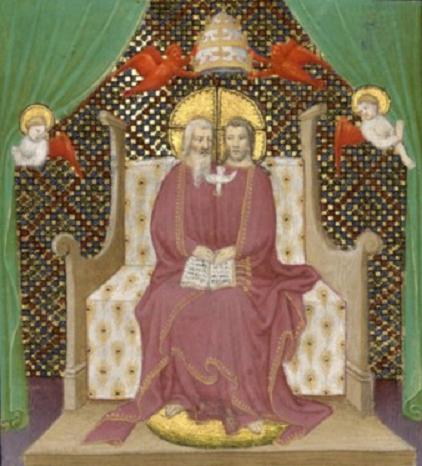

Statuette votive de la Très Sainte Trinité. Art franc du XVe.

Commençons par rendre gloire au Dieu unique en trois personnes, en nous unissant à la sainte Église qui, à l'Office de Prime, récite aujourd'hui, et tous les Dimanches qui ne sont pas occupés par quelque fête, le magnifique Symbole connu sous le nom de Symbole de saint Athanase, dont il reproduit avec tant de majesté et de précision la doctrine résumée des enseignements divins :

" Quiconque veut être sauvé, doit avant tout tenir la foi catholique ;

Et celui qui ne l'aura pas gardée entière et inviolable, périra certainement pour l'éternité.

Or la foi catholique consiste à révérer un seul Dieu dans la Trinité, et la Trinité dans l'Unité,

Sans confondre les personnes, ni diviser la substance.

Car autre est la personne du Père, autre celle du Fils, autre celle du Saint-Esprit.

Mais la divinité du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, est une : la gloire égale, la majesté coéternelle.

Tel qu'est le Père, tel est le Fils, tel est le Saint-Esprit.

Le Père est incréé, le Fils incréé, le Saint-Esprit incréé.

Immense est le Père, immense le Fils, immense le Saint-Esprit ;

Eternel le Père, éternel le Fils, éternel le Saint-Esprit.

Et néanmoins il n'y a pas trois éternels, mais un seul éternel ;

Comme aussi ce ne sont pas trois incréés, ni trois immenses, mais un seul incréé, un seul immense.

De même tout-puissant est le Père, tout-puissant le Fils, tout-puissant le Saint-Esprit ;

Et néanmoins il n'y a pas trois tout-puissants, mais un seul tout-puissant.

Ainsi le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu ;

Et néanmoins il n'y a pas trois Dieux, mais un seul Dieu.

Ainsi le Père est Seigneur, le Fils est Seigneur, le Saint-Esprit est Seigneur ;

Et néanmoins il n'y a pas trois Seigneurs, mais un seul Seigneur.

Car de même que la vérité chrétienne nous oblige de confesser que chacune des trois personnes prises à part est Dieu et Seigneur : de même la religion catholique nous défend de dire trois Dieux ou trois Seigneurs.

Le Père n'est ni fait, ni créé, ni engendré d'aucun autre.

Le Fils est du Père seul : ni fait, ni créé, mais engendré.

Le Saint-Esprit est du Père et du Fils : ni fait, ni créé, ni engendré, mais procédant.

Il n'y a donc qu'un seul Père, et non trois Pères ; un seul Fils, et non trois Fils ; un seul Saint-Esprit, et non trois Saints-Esprits.

Et dans cette Trinité il n'y a ni antérieur, ni postérieur, ni plus grand, ni moindre ; mais les trois personnes sont toutes coéternelles et égales entre elles ;

En sorte qu'en tout et partout, comme il a été dit ci-dessus, on doit révérer l'Unité en la Trinité, et la Trinité en l'Unité.

Celui donc qui veut être sauvé doit penser ainsi de la Trinité.

Psautier-hymnaire. XVIe.

Mais il est nécessaire encore pour le salut éternel, qu'il croie fidèlement l'Incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ.

Or la droiture de la foi consiste à croire et à confesser que notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, est Dieu et homme.

Il est Dieu, étant engendré de la substance de son Père avant les siècles, et il est homme, étant né de la substance d'une mère dans le temps ;

Dieu parfait et homme parfait, subsistant dans une âme raisonnable et un corps d'homme,

Egal au Père selon la divinité, moindre que le Père selon l'humanité.

Bien qu'il soit Dieu et homme, il n'est néanmoins qu'un seul Christ, et non deux.

Il est un, non que la divinité ait été changée en l'humanité ; mais parce que Dieu a pris l'humanité et se l'est unie.

Il est un enfin, non par confusion de substance,mais par unité de personne.

Car de même que l'âme raisonnable et la chair est un seul homme, ainsi Dieu et l'homme est un seul Christ :

Qui a souffert pour notre salut, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts ;

Qui est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, et de là viendra juger les vivants et les morts ;

A l'avènement duquel tous les hommes ressusciteront avec leurs corps, et rendront compte de leurs actions personnelles :

Et ceux qui auront fait le bien iront dans la vie éternelle ; et ceux qui auront fait le mal iront dans le feu éternel.

Telle est la foi catholique, et quiconque ne la gardera pas fidèlement et fermement ne pourra être sauvé."

Admirons et méditons pieusement ces sublimes vérités et posons-nous la question de savoir si MM. Montini, Wojtila, Ratzinger, Bergoglio et consorts les croient (crurent) et les enseignent (enseignèrent).

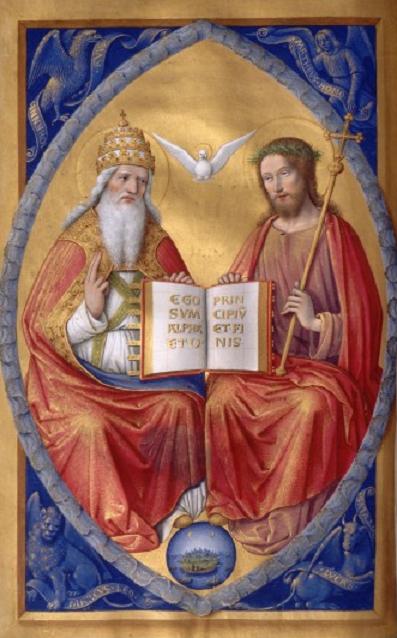

Gandes heures d'Anne de Bretagne. Jean Bourdichon. XVIe.

A LA MESSE

Bien que le Sacrifice de la Messe soit toujours célébré en l'honneur de la sainte Trinité, l’Église aujourd'hui, dans ses chants, ses prières et ses lectures, glorifie d'une manière plus expresse le grand mystère qui est le fondement de la croyance chrétienne. On fait mémoire cependant du premier Dimanche après la Pentecôte, afin de ne pas interrompre l'ordre de la Liturgie. L’Église emploie dans cette solennité la couleur blanche, en signe d'allégresse, et pour exprimer la simplicité et la pureté de l'essence divine.

ÉPÎTRE

Lecture de l’Épitre de saint Paul aux Romains. II, 33 - 36.

Eglise de La-Trinité-des-Monts de Rome.

François-Marius Granet. XIXe.

" Ô profondeur des richesses de la sagesse et de la science de Dieu ! Que ses jugements sont incompréhensibles, et ses voies impénétrables ! Car qui a connu les desseins du Seigneur ? Ou qui est entré dans ses conseils ? Ou qui lui a donné quelque chose le premier, pour en prétendre récompense ? Car tout est de lui, et par lui, et en lui : à lui la gloire dans les siècles !

Ainsi soit-il."

Saint Paul. Basilique Saint-Paul-Hors-les-Murs. Rome.

Nous ne pouvons arrêter notre pensée sur les conseils divins, sans éprouver une sorte de vertige. L'éternel et l'infini éblouissent notre faible raison, et cette raison en même temps les reconnaît et les confesse. Or, si les desseins de Dieu sur les créatures nous dépassent déjà, comment la nature intime de ce souverain être nous serait-elle connue ? Cependant nous distinguons et nous glorifions dans cette essence incréée lu Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est que le Père s'est révélé lui-même en nous envoyant son Fils, objet de son éternelle complaisance ; c'est que le Fils nous a manifesté sa personnalité en prenant notre chair, que le Père et le Saint-Esprit n'ont pas prise avec lui ; c'est que le Saint-Esprit, envoyé par le Père et le Fils, est venu remplir en nous la mission qu'il a reçue d'eux. Notre œil mortel plonge respectueusement dans ces profondeurs sacrées, et notre cœur s'attendrit en songeant que si nous connaissons Dieu, c'est par ses bienfaits qu'il a formé en nous la notion de ce qu'il est. Gardons cette foi avec amour, et attendons dans la confiance le moment où elle s'évanouira pour faire place à la vision éternelle de ce que nous aurons cru ici-bas.

ÉVANGILE

La suite du saint Évangile selon saint Matthieu. Chap. XXVIII.

Registre des procès-verbaux de la Monnaie d'Angers. XVIe.

" En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : Toute puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre. Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ; leur enseignant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles."

Speculum animae. Valence. Espagne. XVe.

" Le mystère de la sainte Trinité manifesté par la mission du Fils de Dieu en ce monde et par la promesse de l'envoi prochain du Saint-Esprit, est intimé aux hommes dans ces solennelles paroles que Jésus prononce avant de monter au ciel. Il a dit : " Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé " (Marc, XVI, 17.) ; mais il ajoute que le baptême sera donné au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Il faut désormais que l'homme confesse non plus seulement l'unité de Dieu, en abjurant le polythéisme, mais qu'il adore la Trinité des personnes dans l'unité d'essence. Le grand secret du ciel est une vérité divulguée maintenant par toute la terre.

Bible historiale. Guiard des Moulins. XVe.

Mais si nous confessons humblement Dieu connu tel qu'il est en lui-même, nous avons aussi à rendre l'hommage d'une éternelle reconnaissance à la glorieuse Trinité. Non seulement elle a daigné imprimer ses traits divins sur notre âme, en la faisant à sa ressemblance ; mais, dans l'ordre surnaturel, elle s'est emparée de notre être et l'a élevé à une grandeur incommensurable. Le Père nous a adoptés en son Fils incarné ; le Verbe illumine notre intelligence de sa lumière ; le Saint-Esprit nous a élus pour son habitation : c'est ce que marque la forme du saint baptême. Par ces paroles prononcées sur nous avec l'infusion de l'eau, la Trinité toute entière a pris possession de sa créature.

Registre des procès-verbaux de la Monnaie d'Angers. XVIe.

Nous rappelons cette sublime merveille chaque fois que nous invoquons les trois divines personnes en imprimant sur nous le signe de la croix. Lorsque notre dépouille mortelle sera apportée dans la maison de Dieu pour y recevoir les dernières bénédictions et les adieux de l’Église de la terre, le prêtre suppliera le Seigneur de ne pas entrer en jugement avec son serviteur ; et afin d'attirer sur ce chrétien déjà entré dans son éternité les regards de la miséricorde divine, il représentera au souverain Juge que ce membre de la race humaine " fut marqué durant sa vie du sceau de la sainte Trinité ". Vénérons en nous cette auguste empreinte ; elle sera éternelle. La réprobation même ne l'effacerait pas. Qu'elle soit donc notre espoir, notre plus beau titre, et vivons à la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit.

Ainsi soit-il."

Heures à l'usage de Sarum et de Poitiers. XVe.

01:15 Publié dans Autres fêtes fixes & mobiles | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 27 avril 2025

Dimanche in Albis ou dimanche de Quasimodo.

- Le dimanche in Albis, appelé vulgairement dimanche de Quasimodo.

L'incrédulité de saint Thomas. Email peint. Léonard Limosin. XVe.

Des cœurs droits et disposés à la foi n'auraient eu aucune peine à se rendre, dès le premier bruit de la disparition du corps. Jean ne lit qu'entrer dans le sépulcre, que voir les linceuls, et aussitôt il comprit tout et commença à croire. Mais l'homme est rarement aussi sincère ; il s'arrête sur le chemin, comme s'il voulait obliger Dieu à faire de nouvelles avances. Ces avances, Jésus daigna les faire. Il se montra à Madeleine et à ses compagnes qui n'étaient pas incrédules, mais seulement distraites par l'exaltation d'un amour trop naturel. Au jugement des Apôtres, leur témoignage n'était que le langage de quelques femmes que l'imagination avait égarées. Il fallut que Jésus vînt en personne se montrer à ces hommes rebelles, à qui leur orgueil faisait perdre la mémoire de tout un passé qui eût suffi à lui seul pour les éclairer sur le présent. Nous disons leur orgueil ; car la foi n'a pas d'autre obstacle que ce vice. Si l'homme était humble, il s'élèverait jusqu'à la foi qui transporte les montagnes.

Or Thomas a entendu Madeleine, et il a dédaigne son témoignage ; il a entendu Pierre, et il a décliné son autorité ; il a entendu ses autres frères et les disciples d'Emmaüs, et rien de tout cela ne l'a dépris de sa raison personnelle. La parole d'autrui qui, lorsqu'elle est grave et désintéressée, produit la certitude dans un esprit sensé, n'a plus cette efficacité chez beaucoup de gens, dès qu'elle a pour objet d'attester le surnaturel. C'est là une profonde plaie de notre nature lésée par le péché. Trop souvent nous voudrions, comme Thomas, avoir expérimenté nous-mêmes ; et il n'en faut pas davantage pour nous priver de la plénitude de la lumière. Nous nous consolons comme Thomas parce que nous sommes toujours du nombre des disciples ; car cet Apôtre n'avait pas rompu avec ses frères; seulement il n'entrait pas en part de leur bonheur. Ce bonheur, dont il était témoin, ne réveillait en lui que l'idée de faiblesse ; et il se savait un certain gré de ne le pas partager.

Tel est de nos jours encore le chrétien entaché de rationalisme. Il croit, mais c'est parce que sa raison lui fait comme une nécessité de croire ; c'est de l'esprit et non du cœur qu'il croit. Sa loi est une conclusion scientifique, et non une aspiration vers Dieu et la vérité surnaturelle. Aussi cette foi, comme elle est froide et impuissante ! Comme elle est restreinte et embarrassée ! Comme elle craint de s'avancer, en croyant trop ! A la voir se contenter si aisément de vérités diminuées (Ps. XI.), pesées dans la balance de la raison, au lieu de voler à pleines ailes comme la foi des saints, on dirait qu'elle est honteuse d'elle-même. Elle parle bas, elle craint de se compromettre ; quand elle se montre, c'est sous le couvert d'idées humaines qui lui servent de passeport. Ce n'est pas elle qui s'exposera à un affront pour des miracles qu'elle juge inutiles, et qu'elle n'eût jamais conseillé à Dieu d'opérer. Dans le passé comme dans le présent, le merveilleux l'effraie ; n'a-t-elle pas eu déjà assez d'effort à faire pour admettre celui dont l'acceptation lui est strictement nécessaire ?

L'incrédulité de Thomas. Ivoire de morse. Allemagne. XIIe.

La vie des saints, leurs vertus héroïques, leurs sacrifices sublimes, tout cela l'inquiète. L'action du christianisme dans la société, dans la législation, lui semble léser les droits de ceux qui ne croient pas ; elle entend réserver la liberté de l'erreur et la liberté du mal ; et elle ne s'aperçoit même pas que la marche du monde est entravée depuis que Jésus-Christ n'est plus Roi sur la terre.

Or c'est pour ceux dont la foi est si faible et si près du rationalisme, que Jésus ajoute aux paroles de reproche qu'il adressa à Thomas, cette sentence qui ne le regardait pas seul, mais qui avait en vue tous les hommes et tous les siècles :

" Heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui ont cru !"

Thomas pécha, pour n'avoir pas eu la disposition à croire. Nous nous exposons à pécher comme lui, si nous n'entretenons pas dans notre foi cette expansion qui la mêlerait à tout, et lui ferait faire ce progrès que Dieu récompense par des flots de lumière et de joie au cœur. Une fois entrés dans l'Eglise, le devoir pour nous est de considérer désormais toute chose au point de vue surnaturel; et ne craignons pas que ce point de vue, réglé par les enseignements de l'autorité sacrée, nous entraîne trop loin.

" Le juste vit de la foi " (Rom. I, 17.) ; c'est sa nourriture continuelle. La vie naturelle est transformée en lui pour jamais, s'il demeure fidèle à son baptême.

Croyons-nous donc que l'Eglise avait pris tant de soins dans l'instruction de ses néophytes qu'elle les avait initiés par tant de rites qui ne respirent que les idées et les sentiments de la vie surnaturelle, pour les abandonner sans remords dès le lendemain à l'action de ce dangereux système qui place la foi dans un recoin de l'intelligence, du cœur et de la conduite, afin de laisser plus librement agir l'homme naturel ? Non, il n'en est pas ainsi. Reconnaissons donc notre erreur avec Thomas ; confessons avec lui que jusqu'ici nous n'avons pas cru encore d'une foi assez parfaite. Comme lui, disons à Jésus :

" Vous êtes mon Seigneur et mon Dieu ; et j'ai souvent pensé et agi comme si vous n'étiez pas en tout mon Seigneur et mon Dieu. Désormais je croirai sans avoir vu ; car je veux être du nombre de ceux que vous avez appelés heureux."

A LA MESSE

Ce Dimanche, appelé vulgairement le Dimanche de Quasimodo, porte dans la Liturgie le nom de Dimanche in albis, et plus explicitement in albis depositis, parce que c'était en ce jour que les néophytes paraissaient à l'Eglise sous les habits ordinaires. Au moyen âge, on l'appelait Pâque close : sans doute pour exprimer qu'en ce jour l'Octave de Pâques se terminait. La solennité de ce Dimanche est si grande dans l'Eglise, que non seulement il est du rite Double, mais qu'il ne cède jamais la place à aucune fête, de quelque degré supérieur qu'elle soit.

A Rome, la Station est dans la Basilique de Saint-Pancrace, sur la Voie Aurélia. Les anciens ne nous ont rien appris sur les motifs qui ont fait désigner cette Eglise pour la réunion des fidèles en ce jour. Peut-être l'âge du jeune martyr de quatorze ans auquel elle est dédiée l'a-t-il fait choisir de préférence, par une sorte de rapport avec la jeunesse des néophytes qui sont encore aujourd'hui l'objet de la préoccupation maternelle de l'Eglise.

ÉPÎTRE

Lecture de l'Epître du bienheureux Jean, Apôtre. I, Chap. V.

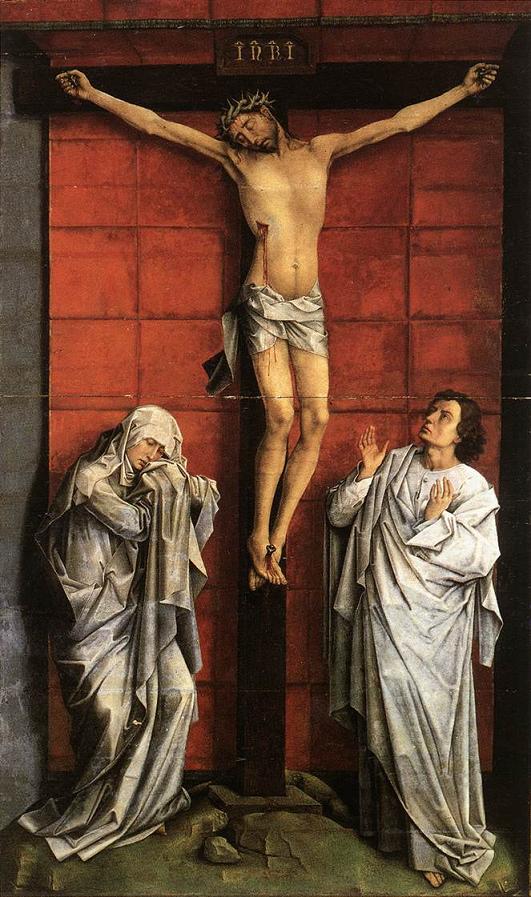

Notre Seigneur Jésus-Christ entouré de Notre Dame et de saint Jean. Rogier van der Weyden. XVe.

" Mes bien-aimés, quiconque est né de Dieu est victorieux du monde ; et la victoire qui soumet le monde, c'est notre foi. Quel est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? C'est ce même Jésus-Christ qui est venu avec l'eau et le sang ; non seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage que le Christ est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, le Verbe et le Saint-Esprit ; et ces trois sont une même chose. Et il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre : l'Esprit, l'eau et le sang ; et ces trois sont une même chose. Si nous recevons le témoignage des hommes, celui de Dieu est plus grand. Or ce grand témoignage de Dieu, c'est celui qu'il a rendu au sujet de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu, a en soi le témoignage de Dieu."

L'Apôtre saint Jean célèbre en ce passage le mérite et les avantages de la foi ; il nous la présente comme une victoire qui met le monde sous nos pieds, le monde qui nous entoure, et le monde qui est au dedans de nous. La raison qui a porte l'Eglise à faire choix pour aujourd'hui de ce texte de saint Jean se devine aisément, quand on voit le Christ lui-même recommander la foi dans l'Evangile de ce Dimanche.

" Croire en Jésus-Christ, nous dit l'Apôtre, c'est vaincre le monde " ; celui-là n'a donc pas la foi véritable qui soumet sa foi au joug du monde. Croyons d'un cœur sincère, heureux de nous sentir enfants en présence de la vérité divine, toujours disposés à accueillir avec empressement le témoignage de Dieu. Ce divin témoignage retentira en nous, selon qu’il nous trouvera désireux de l'entendre toujours davantage. Jean, à la vue des linceuls qui avaient enveloppé le corps de son maître, se recueillit et il crut ; Thomas avait de plus que Jean l'attestation des Apôtres qui avaient vu Jésus ressuscité, et il ne croyait pas. Il n'avait pas soumis le monde à sa raison, parce que la foi n'était pas en lui.

EVANGILE

La suite du saint Evangile selon saint Jean. Chap. XX.

L'incrédulité de saint Thomas. Détail d'un triptyque. Maître de Saint-Barthélémy. Cologne. XVIe.

" En ce temps-là, sur le soir, le jour d'après le sabbat, les portes du lieu où les disciples étaient rassemblés étant fermées, de peur des Juifs, Jésus vint, et debout au milieu d'eux, il leur dit :

" La paix soit avec vous !"

Et ayant dit ces mots, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie de voir le Seigneur. Il leur dit de nouveau :

" La paix soit avec vous ! Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie."

Cela dit, il souffla sur eux et leur dit :

« Recevez le Saint-Esprit. Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. »

Or Thomas appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc :

" Nous avons vu le Seigneur."

Mais il leur dit :

" Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt là où étaient les clous, et ma main dans son côté, je ne croirai point."

Huit jours après, les disciples étant encore dans le même lieu, et Thomas avec eux, Jésus vint, les portes fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit :

" La paix soit avec vous !"

Puis il dit à Thomas :

" Mets ici ton doigt, et vois mes mains ; approche ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois plus incrédule, mais fidèle."

Thomas répondant lui dit :

" Mon Seigneur et mon Dieu !"

Jésus lui dit :

" Parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru ; heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru."

Jésus fit encore devant ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont point écrits en ce livre ; mais ceux-ci ont été écrits, afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu, et qu'en le croyant vous ayez la vie en son nom."

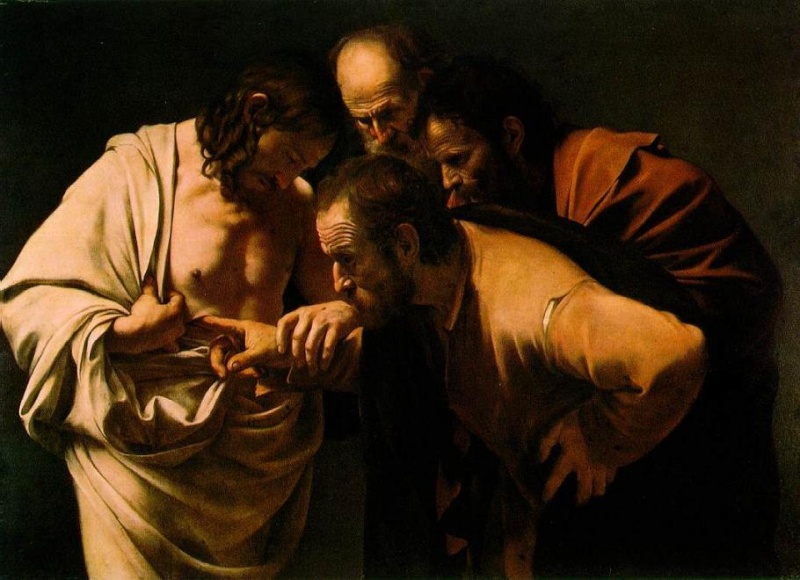

L'incrédulité de saint Thomas. Le Caravage. XVIe.

Nous avons insisté suffisamment sur l'incrédulité de saint Thomas ; il est temps maintenant de glorifier la foi de cet Apôtre. Son infidélité nous a aidés à sonder notre peu de foi ; que son retour nous éclaire sur ce que nous avons à faire pour devenir de vrais croyants. Thomas a contraint le Sauveur, qui compte sur lui pour en faire une des colonnes de son Eglise, à descendre avec lui jusqu'à la familiarité ; mais à peine a-t-il introduit son doigt téméraire dans les plaies de son maître que, tout aussitôt, il se sent subjugué. Le besoin de réparer, par un acte solennel de foi, l'imprudence qu'il a commise en se croyant sage et prudent, se fait sentir à lui : il jette un cri, et ce cri est la protestation de foi la plus ardente qu'un homme puisse faire entendre : " Mon Seigneur et mon Dieu !"

Remarquez qu'il ne dit pas seulement ici que Jésus est son Seigneur, son Maître ; qu'il est bien le même Jésus dont il a été le disciple ; ce ne serait pas encore la foi. Il n'y a plus foi, quand on palpe l'objet. Thomas aurait eu la foi de la Résurrection, s'il avait cru sur le témoignage de ses frères ; maintenant, il ne croit plus simplement, il voit, il a l'expérience. Quel est donc le témoignage de sa foi ? C'est qu'il atteste en ce moment que son Maître est Dieu. Il ne voit que l'humanité de Jésus, et il proclame tout d'un coup la divinité de ce Maître.

D'un seul bond, son âme loyale et repentante s'est élancée jusqu'à l'intelligence des grandeurs de Jésus : " Vous êtes mon Dieu !" lui dit-il.

Ô Thomas, d'abord incrédule, la sainte Eglise révère votre foi, et elle la propose pour modèle à ses enfants au jour de votre fête. La confession que vous avez faite aujourd'hui vient se placer d'elle-même à côté de celle que fit Pierre, lorsqu'il dit à Jésus : " Vous êtes le Christ, Fils du Dieu vivant !" Par cette profession que ni la chair, ni le sang n'avaient inspirée, Pierre mérita d'être choisi pour être le fondement de l'Eglise ; la vôtre a fait plus que réparer votre faute ; elle vous rendit pour un moment supérieur à vos frères, que la joie de revoir leur Maître transportait, mais sur lesquels la gloire visible de son humanité avait fait jusqu'alors plus d'impression que le caractère invisible de sa divinité.

01:00 Publié dans Autres fêtes fixes & mobiles | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 19 avril 2025

Le samedi Saint.

- Le samedi Saint.

Nous ne donnons ici que l'Epître et l'Evangile de la messe du samedi Saint.

En ce saint jour, on procède à la bénédiction du feu nouveau et de l'encens, le cierge pascal, à la bénédiction de l'eau baptismale, au baptême des catéchumènes, à la confirmation.

Pour qui veut pénétrer plus avant dans ce jour sacré, il faut lire et méditer les belles pages de dom Prosper Guéranger : http://www.abbaye-saint-benoit.ch/gueranger/anneliturgiqu...

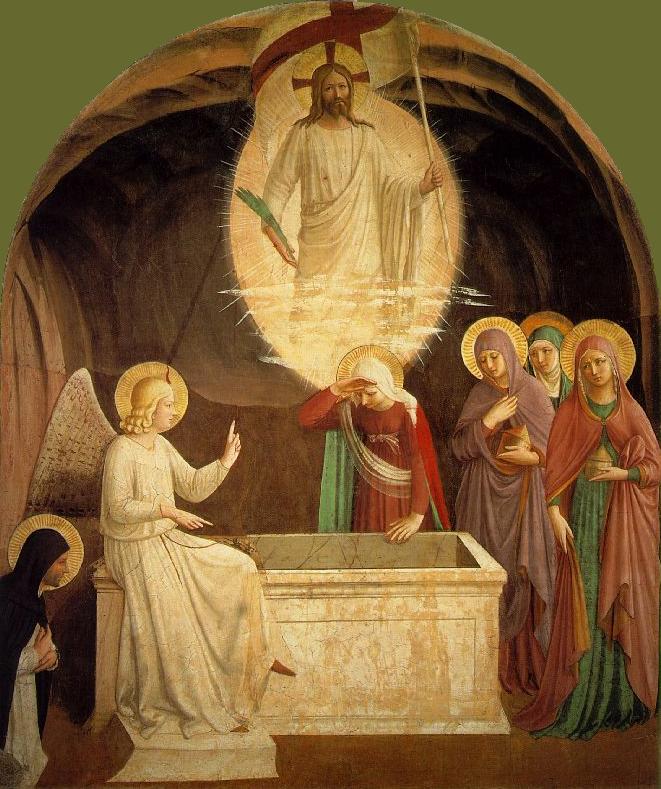

L'Ange s'adresse à la très sainte Vierge Marie,

à sainte Marie-Madeleine et aux saintes femmes. Fra Angelico. XVe.

A LA MESSE

La Litanie solennelle tire à sa fin ; et déjà le chœur des chantres est arrivé au cri d'invocation qui la termine : " Kyrie eleison !" Le Pontife s'avance du Secretarium vers l'autel, avec la majesté des plus grands jours. A sa vue, les chantres prolongent la mélodie sur les paroles de supplication, et les répètent trois fois, trois fois ils y ajoutent la prière au Fils de Dieu : " Christe eleison !" et enfin trois fois l'invocation à l'Esprit-Saint : " Kyrie eleison !" Pendant qu'ils exécutent ces chants, l'Evéque a présenté à Dieu, au pied de l'autel, ses premiers hommages et offert l'encens au Très-Haut ; en sorte que l'Antienne ordinaire, qui porte le nom d'Introït, n'a point été nécessaire pour accompagner la marche sacrée du Secrétarium à l'autel.

La Basilique commence à s'illuminer des premières lueurs de l'aurore ; et l'étoile du matin qui, selon les paroles du Diacre, est venue mêler sa clarté à la flamme du Cierge pascal, pâlit déjà devant l'astre du jour, figure du divin Soleil de justice. L'assemblée des fidèles, partagée en diverses sections, les hommes sous la galerie à droite, les femmes sous la galerie à gauche, a reçu dans ses rangs les nouvelles recrues. Près des portes, la place des catéchumènes est vide ; et sous les nefs latérales, aux places d'honneur, on distingue les néophytes à leur robe blanche, à leur bandeau, au cierge allumé qu'ils tiennent dans leurs mains.

L'encensement de l'autel est terminé. Tout à coup, Ô triomphe du Fils de Dieu ressuscité ! La voix du Pontife entonne avec transport l'Hymne Angélique :

" Gloire à Dieu au plus haut des cieux ; et sur la terre paix aux hommes de bonne volonté !"

A ces accents, les cloches, muettes depuis trois jours, retentissent en volée dans le Campanile aérien de la Basilique ; et l'enthousiasme de notre sainte foi fait palpiter tous les cœurs. Le peuple saint continue avec ardeur le Cantique céleste ; et lorsqu'il est achevé, l'Evêque résume dans l'Oraison suivante les vœux de toute l'Eglise en faveur de ses nouveaux enfants.

ÉPÎTRE

Lecture de l'Epître du bienheureux Paul, Apôtre, aux Colossiens. Chap. III. :

" Mes Frères, si vous êtes ressuscites avec le Christ, recherchez ce qui est en haut, là où le Christ est assis à la droite de Dieu ; goûtez ce qui est en haut, non ce qui est sur la terre ; car vous êtes morts, et votre vie est cachée en Dieu avec le Christ. Lorsque le Christ qui est votre vie, apparaîtra, vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire."

Cette lecture si brève, mais dont tous les mots sont si profonds, étant achevée, le Sous-Diacre descend de l'ambon, et vient s'arrêter devant le trône de l'Evêque. Après avoir salué la majesté du Pontife par une profonde inclination, il prononce d'une voix éclatante ces paroles qui retentissent dans toute la Basilique, et vont réveiller de nouveau l'allégresse dans toutes les âmes :

" Vénérable Père, je vous annonce une grande joie : c'est l’ Alléluia !"

L'Evêque se lève, et plein d'un feu divin, il chante " Alléluia !" sur un mode joyeux. Le chœur répète après lui " Alléluia !" et deux fois encore l'échange de ce cri céleste a lieu entre le chœur et le Pontife, A ce moment, toutes les tristesses passées s'évanouissent ; on sent que les expiations de la sainte Quarantaine ont été agréées par la majesté divine, et que le Père des siècles, par les mérites de son Fils ressuscité, pardonne à la terre, puisqu'il lui rend le droit de faire entendre le cantique de l'éternité. Le chœur ajoute ce verset du Roi-Prophète, qui célèbre la miséricorde de Jéhovah.

" Confitemini Domino quoniam bonus : quoniam in saeculum misericordia ejus."

" Célébrez le Seigneur , parce qu il est bon ; parce que sa miséricorde est à jamais."

Il manque cependant quelque chose encore aux joies de cette journée. Jésus est sorti du tombeau ; mais à l'heure où nous sommes, il ne s'est pas encore manifesté à tous. Sa sainte Mère, Madeleine etles autres saintes femmes, sont seules à l'avoir vu ; ce soir seulement, il se montrera à ses Apôtres.

ÉVANGILE

La suite du saint Evangile selon saint Matthieu. Chap. XXVIII. :

L'Ange s'adresse à la très sainte Vierge Marie,

à sainte Marie-Madeleine et aux saintes femmes.

Eglise Saint-Germain. Allouis. Berry. XIe.

" Après le Sabbat, à la première lueur du jour qui suit le Sabbat, Marie-Madeleine et une autre Marie vinrent pour voir le sépulcre. Et tout à coup il se fit un grand tremblement de terre. Car l'Ange du Seigneur descendit du ciel ; et s’approchant, il roula la pierre et s'assit dessus. Son visage était comme l'éclair, et son vêtement comme la neige. Les gardes, à sa vue, frappés d'épouvante, devinrent comme morts. Et l'Ange dit aux femmes :

" Vous, ne craignez point ; car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit : venez, et voyez le lieu où le Seigneur avait été mis. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il sera avant vous en Galilée ; c'est là que vous le verrez : je vous le dis à l'avance."