vendredi, 04 avril 2025

4 avril. Saint Isidore de Séville, archevêque de Séville, docteur de l'Eglise. 639.

- Saint Isidore de Séville, archevêque de Séville, docteur de l'Eglise. 639.

Pape : Honorius Ier. Rois d'Espagne : Sisebut ; Récarède II.

" Celui-là est heureux qui est sage selon Dieu : la vie heureuse c'est la connaissance de la divinité : la connaissance de la divinité est le fruit des bonnes oeuvres."

Saint Isidore de Séville.

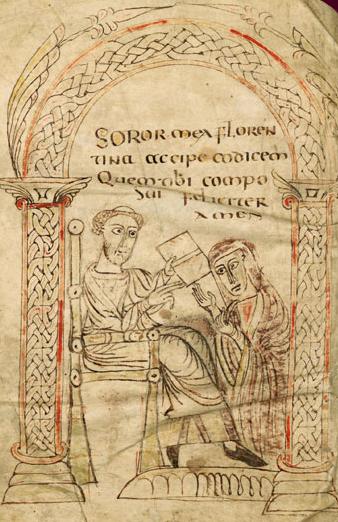

Isidore était de Carthagène d'Espagne : son père Sévérien souvent désigné comme préfet de cette ville, et sa mère Théodora étaient de la plus haute noblesse. Le plus jeune d'une famille de saints, Isidore eut deux frères, saint Léandre (27 février), saint Fulgence (14 janvier) et une soeur sainte Florentine (20 juin et 14 mars) ; tous 3 honorés comme lui d'un culte public.

L'incertitude plane sur le lieu de la naissance d'Isidore ; quelques auteurs se prononcent pour Carthagène, d'autres pour Séville où Sévérien était venu s'établir pour échapper aux vexations des ariens. Sur le berceau de l'enfant plane le merveilleux : ainsi on raconte que sa nourrice l'ayant oublié sous un arbre, un essaim d'abeilles vint se poser au-dessus de la tête d'Isidore et déposa sur ses lèvres un rayon de miel, présage de son génie. On dit aussi que sa soeur Florentine le voyait quelquefois tout petit enfant s'élever dans les airs, agiter ses mains comme quelqu'un qui lutte et veut terrasser un adversaire.

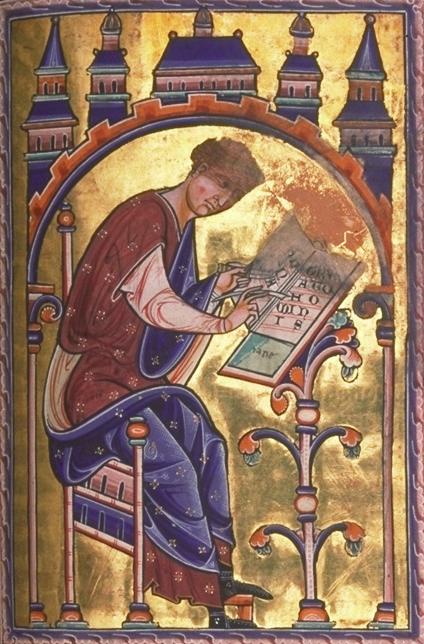

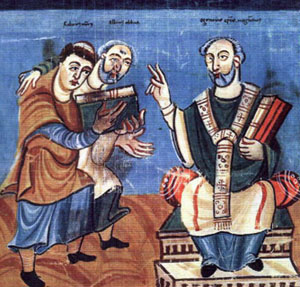

Saint Isidore de Séville. Imagerie populaire. XIXe.

Isidore était tout jeune lorsqu'il perdit ses parents : il devint le disciple chéri de Léandre son aîné, qui lui servit de père et eut toujours pour lui une singulière affection. Écrivant à la vierge Florentine sa soeur, Léandre s'exprimait ainsi :

" Je vous prie de vous souvenir de moi dans vos oraisons et de ne point oublier notre jeune frère Isidore. Nos parents nous l'ont confié et ils sont retournés au Seigneur sans crainte parce qu'ils le laissaient à la garde d'une soeur et de deux frères. Vous savez que je l'aime comme un tendre fils."

Et pourtant Léandre, dans l'éducation du jeune Isidore, usait de la verge, genre de correction que l'élève ne goûtait pas trop. On raconte, à ce sujet, que trouvant très peu d'attraits aux éléments des lettres, et redoutant le fouet, Isidore s'enfuit un jour secrètement de l'école ; il erra longtemps dans la plaine, s'arrêta exténué de fatigue et de soif auprès d'un puits : tout en se reposant, il regardait avec curiosité les sillons creusés sur la margelle et ne pouvait se rendre compte de la manière dont ils s'étaient produits. Une femme venue pour puiser de l'eau lui expliqua comment la corde toute faible qu'elle était avait fini par user la pierre elle-même. Le jeune fugitif en conclut que l'étude finirait par vaincre la dureté de son esprit et creuser aussi son sillon.

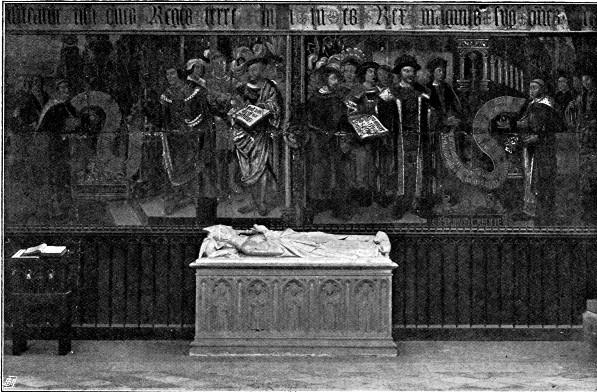

Saint Isidore de Séville. Jean Hey ou Jean Pichore.

Une volonté ferme et un travail sans relâche eurent raison des difficultés qui le rebutaient, les facultés intellectuelles d'Isidore se développèrent et, bientôt, il dépassa ses maîtres eux-mêmes. Sa réputation commença à s'étendre ; on venait de loin écouter le jeune écolier, on le faisait disserter sur les sujets les plus élevés, ses auditeurs et ses interlocuteurs s'en retournaient étonnés de la sagesse de ses réponses.

A l'âge où les autres enfants songent encore à s'amuser, Isidore avait déjà parcouru le Trivium et le Quadrivium, les livres des philosophes et les traités des législateurs. On pouvait déjà, dit le chroniqueur Arevalo, admirer en lui l'élévation de Platon, la science d'Aristote, l'éloquence de Cicéron, l'abondance de Didyme, l'érudition d'Origène, la gravité de Jérôme, la doctrine d'Augustin et la sainteté de Grégoire. On dit même que ce dernier, ayant lu une lettre d'Isidore, dont les pensées et le style étaient également remarquables, s'écria dans un enthousiasme prophétique :

" Voici un autre Daniel, voici quelqu'un qui dépassera Salomon !"

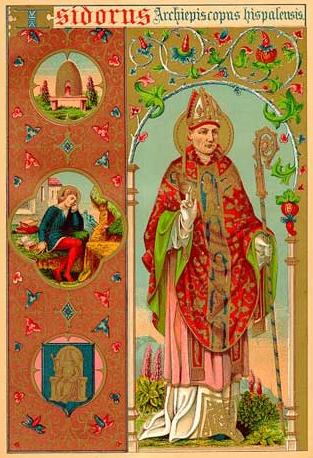

Saint Isidore de Séville. Manuscrit du XIe.

La vie studieuse et retirée d'Isidore a fait croire à quelques-uns qu'il avait été moine. Au XVIe siècle, des religieux d'Espagne l'ont revendiqué pour leur ordre ; les carmes l'ont disputé aux bénédictins, les chanoines de Saint-Augustin ont prétendu qu'il avait été des leurs : tout cela reste fort douteux et discutable.

De bonne heure Isidore mit ses connaissances au service de son pays ; associé aux travaux et aux persécutions dont ses frères furent les ouvriers et les victimes pour un temps, il apporta à la conversion des Goths ariens l'ardeur d'une conviction de famille, la générosité d'un apôtre. A peine admis aux premiers ordres de l'Église, il suivit saint Léandre, évêque Séville, dans les conciles et les assemblées publiques ; comme lui, il confondit les arguments et les fausses interprétations de l'erreur ; comme lui, il fut entouré de la vénération du peuple et des bénédictions des confesseurs de la foi. Pendant l'exil de son frère, il soutint les intérêts de l'Église opprimée, prémunit les fidèles contre les séductions de l'hérésie : aussi, lorsque saint Léandre vint à manquer à l'Espagne, Isidore parut le seul digne d'occuper le siège de Séville.

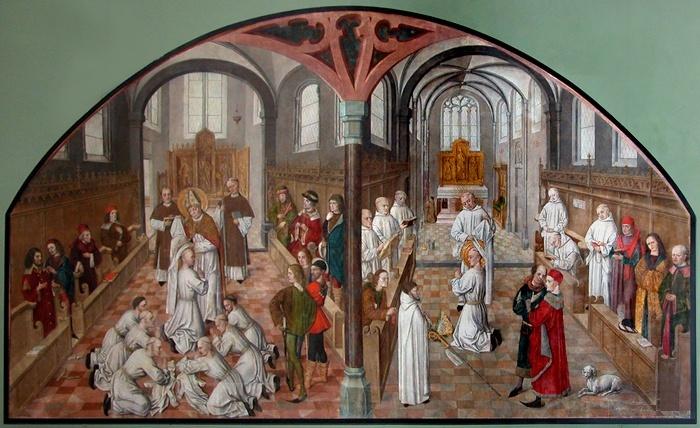

Saint Isidore prêchant. Maître François.

L'épiscopat de ce grand homme dura près de 40 ans : il fut fécond en heureux résultats pour l'Église et la société civile. Plein de zèle et d'amour pour son peuple, Isidore ne négligea rien de ce qui pouvait favoriser les progrès de la civilisation et de la foi. Il fit de sages règlements pour prévenir les abus, tint des conciles pour maintenir l'intégrité de la doctrine chrétienne, se montra partout le défenseur du droit et de la justice. Ses prédications apostoliques achevèrent de détruire les restes de l'arianisme ; sa vigilance étouffa en naissant les erreurs des hérétiques acéphales, négateurs de la dualité des Natures en Jésus-Christ. De fréquents miracles donnaient à sa parole persuasive par elle-même un force et une autorité nouvelle : plus d'une fois, à sa prière, le ciel s'ouvrit pour envoyer aux campagnes arides une pluie bienfaisante, des infirmes retrouvèrent la santé du corps avec celle de l'âme, la mort même obéit à sa voix et rendit ses victimes.

Une des grandes sollicitudes d'Isidore fut de continuer l'enseignement de son frère, de procurer à la jeunesse de son pays une instruction solide et chrétienne. Il fit construire en dehors des murs de Séville, un collège de magnifique apparence : il voulut ètre lui-même le premier professeur de son école. On se pressait autour de sa chaire pour entendre ses gloses sur l'Écriture sainte et les poètes profanes. Il eut soin de s'adjoindre des collaborateurs zélés, prévit et régla avec beaucoup de sagesse les détails de l'organisation intérieure. La discipline était paternelle ; les dispositions pénales étaient rigoureuses, la vie commune, la retraite et le silence rentraient dans les règles fondamentales. Cependant un libre cours était laissé aux douces effusions de la confiance et de l'amitié : tous les disciples d'Isidore conservèrent pour lui un amour filial jusqu'à la mort. Au IVe concile de Tolède qu'il présida, il rendit obligatoires pour toute l'Espagne de semblables institutions.

Ce digne évêque s'occupa aussi de la réglementation des offices de l'Église : il voulut qu'ils fussent célébrés avec majesté et dévotion, comme l'exige la grandeur infinie du Dieu que l'on y honore. On a considéré Isidore comme le créateur de cette liturgie espagnole, si poétique et si imposante, qui, sous le nom de mozarabe, survécut à la ruine de l'Eglise wisigothe, et mérita d'être ressuscitée par le grand Ximenès. Isidore dressa lui-même le Missel et le Bréviaire à l'usage de l'Église d'Espagne ; écrivain fécond, infatigable, prodigieusement érudit, il rédigea encore, entre autres travaux, l'Histoire des Goths, de leurs conquêtes et de leur domination.

Dessin à la plume de Bartolome Esteban Murillo. XVIIe.

On a associé son nom à un soi-disant décret de Gunthiniar, roi goth, et aux actes d'un concile de Tolède en 610, qui assignait le rang de métropole au siège de Tolède ; Isidore aurait signé le second les actes de ce concile, c'est-à-dire immédiatement après le roi, ce qui eût été porter quelque atteinte à l'Église de Séville. D'autre part, sous le règne de Sisebut, Isidore présida le IIe concile de Séville en novembre 618 ou 619. Là, l'Église de Séville est caractérisée de sainte Jérusalem. La conclusion de ce concile met en pleine lumière la doctrine concernant la personne de Jésus-Christ contre les acéphales ; on en appelle contre eux à l'Écriture sainte, au symbole des Apôtres, aux écrits des Pères.

Saint Isidore assista-t-il à un concile de Tolède vers 625 ? L'incertitude règne sur ce point. Isidore paraît bien faire allusion à ce concile dans une lettre à saint Braulion ; mais l'éditeur de ses oeuvres, Arevalo, suppose que cette réunion fut ajournée et tenue seulement huit ans plus tard. De fait, le IVe concile de Tolède fut tenu en 633, peu d'années avant la mort d'Isidore : celui-ci y présida comme métropolitain de Séville. Le roi goth, Swintila, avait été récemment déposé et remplacé par Sisenand : on ignore pour quelle raison Isidore favorisa la cause de ce dernier. En tout cas, ce prince assista au concile qui se tint dans la basilique de Sainte-Léocadie et se composa non seulement de prélats espagnols, mais aussi d'évêques de Gaule, de la province de Narbonne. On y rédigea 75 canons.

Parvenu à une extrême vieillesse et atteint de nombreuses infirmités, Isidore comprit que le temps du labeur était fini pour lui : il se prépara par la prière et la pénitence à paraître devant son juge. On dit qu'il prévit les malheurs de sa patrie et prononça des paroles effrayantes sur les futures destinées de l'Espagne ?

Au dernier terme de sa vie, il distribua en aumônes tout ce qui lui restait ; il manda auprès de son lit ses collègues dans l'épiscopat Jean et Epartius. Il se fit ensuite transporter dans la basilique de Saint Vincent, et étendre au milieu du choeur en face de l'autel. Là, couché sur la cendre, revêtu d'un cilice, entouré des clercs de son église, des élèves de son école, des religieux et des fidèles, il implora la miséricorde de Dieu :

" Seigneur, vous qui connaissez les coeurs des hommes, qui avez pardonné au publicain ses péchés, lorsque éloigné par respect de vos autels, il se frappait humblement la poitrine ; vous qui avez rendu la vie à Lazare mort depuis quatre jours, recevez maintenant ma confession, détournez vos yeux des péchés sans nombre que j'ai commis contre votre Majesté. C'est pour moi et non pas pour les justes que vous avez mis dans l'Église le bain salutaire de la pénitence."

Après avoir été absous par un des évêques, il reçut le saint viatique avec de grands sentiments d'humilité et de contrition. Il se recommanda aux prières de toute l'assistance, pria aussi pour son peuple, fit venir tous ses débiteurs et leur rendit leurs obligations. Enfin il donna le baiser de paix à ses prêtres, fit à son Église ses suprêmes adieux. On le reporta dans sa cellule où il expira quatre jours après (4 avril 639).

ÉCRITS

Les oeuvres d'Isidore ont un caractère encyclopédique : peu d'hommes ont eu une aussi grande variété de connaissances, toutes les sciences lui sont familières ; il a été le savant universel du Moyen Age. C'est bien ainsi que le présente son Livre des étymologies (20 livres), appelé aussi le Livre des origines des choses, manuel composé à la fin de sa vie, sur des notes anciennes, pour perpétuer parmi ses disciples le souvenir de ses explications orales ; les citations nombreuses qu'on y trouve attestent une vaste lecture. Isidore n'eut pas le temps de le corriger, il l'envoya à Braulion auquel l'oeuvre est dédiée pour qu'il y mît la dernière main. Cet inventaire de toutes les connaissances humaines fut très apprécié au Moyen Age. Il y en eut diverses éditions : Arevalo n'en compte pas moins de 10 entre les années 1470 et 1529.

Il a donné aussi des ouvrages de morale comme les Discours de consolation à un pénitent trop effrayé des jugements de Dieu, la Lamentation d'un pénitent sur ses péchés (en vers), la Prière pour demander à Dieu la grâce de se corriger, la Prière pour ne pas tomber dans les pièges du démon.

Isidore a donné aussi une série de traités sur l'Écriture sainte : Dissertations sur les noms de l'Écriture, sur les saints de l'Ancien et du Nouveau Testament, interprétations mystiques des principaux faits. Les deux livres des Offices divins, adressés à son frère saint Fulgence, sont une explication de l'ancienne liturgie espagnole. La règle des moines divisée en 24 chapitres est adressée aux religieux de la province Bétique.

On mentionnera aussi les deux livres contre les Juifs, De fide catholica contra judaeos, un des principaux monument de son génie, dédié à sa soeur sainte Florentine.

Les écrits historiques d'Isidore lui ont donné une des premières places parmi les abréviateurs de son temps.

Cependant, on a exagéré les travaux d'Isidore et on lui a attribué toutes sortes d'écrits apocryphes. La meilleure édition de ses oeuvres est celle donnée en 7 volumes par F. Arevalo à Rome en 1797-1803. Voir aussi P. L., t. 81-84.

Pour une liste complète de ses écrits, on se reportera à la notice que consacrent les Petits Bollandistes à notre saint (T. IV, pp 189 et suiv.) : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k30734t.pagination

CULTE

Le corps d'Isidore fut déposé dans un des caveaux de sa métropole de Séville, entre celui de Léandre son frère et de Florentine sa soeur. Les biographes attribuent à saint Ildefonse l'épitaphe qui se lisait sur le tombeau d'Isidore ; elle est cependant d'une date postérieure.

Plus tard, les cendres d' Isidore furent transférées dans la ville de Léon par le roi Ferdinand Ier : on célébra cette translation le 22 décembre. Le nom d'Isidore fut inscrit au 4 avril dans les martyrologes à partir du IXe siècle. Le grand pape Benoît XIV a déclaré saint Isidore docteur de l'Eglise.

Saint Isidore et Isabelle la Catholique. Pedro Marcuello.

" Isidore, pasteur fidèle, le peuple chrétien honore vos vertus et vos services ; il se réjouit de la récompense dont le Seigneur a couronné vos mérites ; soyez-lui donc propice en ces jours de salut. Sur la terre, votre vigilance n'abandonna jamais l'heureux troupeau qui lui était confié : regardez-nous comme vos brebis, défendez-nous des loups ravissants qui nous menacent sans cesse. Que vos prières obtiennent pour nous la plénitude des grâces qui nous sont nécessaires pour persévérer dans la vie nouvelle que nous a communiquée notre divin Ressuscité. Obtenez que le mystère de la Pâque, dont vous nous avez révélé les grandeurs, se conserve en nous. Votre bénédiction pascale sur le peuple chrétien lui portera secours et protection comme aux anciens jours.

Du sein des joies éternelles, souvenez-vous aussi de votre patrie terrestre ; bénissez l'Espagne qui vous conserve un culte si fervent. Rendez-lui l'ardeur primitive de la foi ; renouvelez en son sein les mœurs chrétiennes; faites disparaître l'ivraie qui s'est levée parmi le bon grain. L'Eglise entière honore cette contrée pour sa fidélité dans la garde du dépôt de la doctrine du salut ; sauvez-la de toute décadence, et arrêtez les maux dont elle souffre ; qu'elle soit toujours fidèle, toujours digne du beau titre que vous l'avez aidée à conquérir."

00:15 Publié dans I | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 03 avril 2025

3 avril. Saint Sixte Ier, pape. 117, 127.

- Saint Sixte Ier, Pape. 117, 127.

Papes : Saint Alexandre Ier (prédécesseur, +117) ; saint Télesphore (successeur, +136). Empereurs : Adrien ; Antonin le Pieux.

" Après beaucoup de lecture et de connaissance, il en faut toujours revenir à un seul principe. C'est moi qui donne la science aux hommes, et j'accorde aux petits une intelligence plus claire que les hommes n'en peuvent communiquer."

Imitation, liv. III, chap. XLIII.

Saint Sixte Ier. Dessin. Antoine Montfort. XIXe.

Saint Sixte succéda, en l'an 117, à saint Alexandre Ier, dont un glorieux martyre avait couronné la glorieuse vie.

Le nouveau Pontife était en Orient lorsque les suffrages du clergé et du peuple l'élevèrent sur la chaire de saint Pierre il ne vint que trente-cinq jours après prendre possession d'une dignité qui le désignait d'avance au martyre.

Saint Sixte était Romain d'origine. Il eut pour père Pastor, qui habitait le quartier de la rue Large, le septième de la Rome d'Auguste. La Rome chrétienne en a consacré le souvenir par le titre cardinalice de Sainte-Marie-in-Via-Lata.

Sous son pontificat, les Gnostiques firent de grands maux à l'Eglise et lui en préparèrent de plus grands encore. Ces hérétiques, dont l'origine remontait à celle du christianisme, à Simon le Magicien lui-même, prétendaient avoir seuls l'intelligence, la connaissance parfaite des saintes Ecritures. A les entendre, la révélation contenue dans la Bible était d'ailleurs inexacte et insuffisante. Selon la morale de ces sectaires, le principe même de la Rédemption consistait dans l'affranchissement, par la satiété de toutes les passions.

" En conséquence dit Tertullien, leurs désordres ne se bornaient pas à des crimes vulgaires il leur fallait des crimes monstrueux. En haine de la chair, ils immolaient des enfants nouveau-nés, dont ils pilaient les membres mêlés à des aromates et en composaient un mets épouvantable. Dans le but de discréditer les chrétiens, ils se faisaient passer, aux yeux des païens, pour les disciples de Notre Seigneur Jésus-Christ de là vient que les païens confondaient gnostiques et chrétiens dans la même haine."

Sacre de saint Pérégrin, évêque d'Auxerre, par Sixte Ier. Martyre de

saint Pérégrin. Speculum historiale. V. de Beauvais. XVe.

Cet état des choses, au IIe siècle de l'Eglise, nous explique un des motifs, le plus puissant sans doute, pour lequel saint Sixte renouvela l'obligation des lettres formelles, ou lettres de recommandation, dont les fidèles, et à plus forte raison les évêques, devaient se munir lorsqu'ils passaient d'une église à une autre, d'un pays à un autre, afin qu'il fût possible aux pasteurs des peuples de distinguer les loups des brebis, et de ne pas introduire dans la bergerie les gnostiques, dont la présence seule dans l'Eglise eût été un sujet d'opprobre.

On doit encore à saint Sixte plusieurs autres règlements de discipline ecclésiastique :

- il défendit que nul ne touchât aux vases sacrés s'il n'était ministre des autels ;

- le corporal ne devait pas être d'une autre matière que de lin ;

- enfin le peuple devait continuer le chant du Trisagion commencé par le prêtre.

Si les païens ont rappelé avec honneur les noms de ceux qui avaient augmenté la pompe de leur culte absurde. Nous devons, Chrétiens, contempler avec respect les saints Pontifes qui ont successivement, selon l'esprit de la piété chrétienne, rendu plus vénérable le plus auguste de nos mystères.

Sous le pontificat de saint Sixte, la persécution se ralentit. Un proconsul, encore plus courageux que Pline, représentait à l'empereur Adrien combien il était injuste d'exercer des cruautés sans examen et sans procès, et par pure prévention, contre une classe dont toute la faute, aux yeux des Romains raisonnables, se trouvait uniquement dans le nom de chrétien car ces chrétiens respectaient les lois du pays, et obéissaient à l'empereur en tout ce qui n'était pas du tribunal de la conscience.

Cathédrale Saint-Paul où sont vénérées les reliques de saint Sixte Ier.

Alatri. Latium. Etats Pontificaux.

Ce proconsul fut Serenius Granianus. On doit inscrire dans l'histoire, en lettres d'or, le nom d'un ministre qui osa s'exposer à la haine du prince pour protéger deux pauvres infortunées, la vérité et la justice. L'empereur fut ému ; les lumineuses apologies que lui présentèrent saint Quadrat et saint Aristide achevèrent de l'apaiser. Adrien écrivit une lettre mémorable en faveur des chrétiens, défendit sévèrement de les dénoncer, voulut que les méchants, convaincus de calomnie à cet égard, fussent punis, et montra que, s'il n'était pas arrivé au point d'adorer Jésus, il était alors prêt a le vénérer. Cependant la persécution ne tarda pas à recommencer sous ce prince inconséquent. Sixte en fut la victime, mais la seule ; preuve nouvelle que ce prince opérait le bien par légèreté, et le mal par disposition naturelle de son caractère. Sur la fin de sa vie, il ordonna lui-même les plus lâches insultes contre le culte des chrétiens.

Saint Sixte fut enterré au Vatican, non loin de Saint-Pierre. En 1132, ses reliques furent portées dans l'église cathédrale d'Alatri où elles reposent encore. Cette ville le reconnaît, après saint Paul, pour son patron secondaire.

En trois ordinations faites au mois de décembre, selon l'usage, il avait créé quatre éveques pour divers lieux, onze prêtres et trois diacres. C'était un homme d'une rare sainteté, d'une grande pureté de mœurs, d'une extrême libéralité envers les pauvres. De nombreux miracles ont recommandé sa mémoire.

00:40 Publié dans S | Lien permanent | Commentaires (1)

3 avril. Saint Richard de Wyche, évêque de Chichester. 1253.

Thomas a Kempis, Doct. juv., c., V.

Saint Richard encore jeune et gagnant sa vie comme valet de ferme.

Gravure de Jacques Callot. XVIIe.

Né en 1197, saint Richard de Wych était le second fils de Richard Backedine et Alice de Wyche. Son père mourut alors qu'il était encore jeune et, entre les mains d'un tuteur incompétent, la propriété familiale fut rapidement menée à la ruine. Après la mort de leur mère, le frère aîné de notre Saint fut longtemps retenu en prison pour dettes. Richard travailla généreusement à sa délivrance ; mais il s'appauvrit lui-même au point d'être obligé de gagner sa vie comme valet de ferme.

Bientôt il put aller à Paris continuer les bonnes études qu'il avait déjà faites dans sa jeunesse. Il se lia d'amitié avec deux amis choisis, aussi pauvres que lui ; ils n'avaient qu'un manteau à tous les trois et se voyaient obligés de n'aller prendre leurs leçons que l'un après l'autre. Leur nourriture était plus que frugale, un peu de pain et de vin leur suffisait, et ils ne mangeaient de chair ou de poisson que le dimanche. Cependant Richard assura depuis que ce fut là pour lui le beau temps, tant il était absorbé par la passion de l'étude. Ses succès furent prompts et remarquables, si bien qu'à son retour en Angleterre il professa fort brillamment à l'Université d'Oxford.

Son enseignement et sa sainteté étaient si réputés qu'Edmond Rich, devenu archevêque de Cantorbery, et Robert Grosseteste, évêque de Lincoln, lui proposèrent tous deux le poste de chancelier de leur diocèse respectif. Richard accepta l'offre de l'archevêque et devint un ami intime de saint Edme.

Richard approuva la position de l'archevêque qui s'opposa au roi Henri III sur la question des sièges vacants en lui reprochant de garder des diocèses sans évêques aussi longtemps que possible (parce que tant que les sièges épiscopaux étaient vacants, leurs revenus allaient à la Couronne).

Statue de saint Richard.

Richard accompagna saint Edme dans son exil à l'abbaye de Pontigny (près d'Auxerre), s'occupa de lui dans sa maladie et était présent au prieuré Notre-Dame à Soisy (aujourd'hui Soisy-Bouy, près de Provins) quand il mourut le 16 novembre 1240.

Saint Richard étudia ensuite la théologie chez les dominicains à Orléans, fut ordonné prêtre en 1243 et, après avoir fondé une chapelle en l'honneur de saint Edme, revint en Angleterre où il devint curé de Deal et recteur de Charring.

Il fut ensuité persuadé par Boniface de Savoie, nouvel archevêque de Cantorbery, de reprendre son poste de chancelier.

En 1244, Ralph Neville, évêque de Chichester, mourut. L'élection au siège vacant de Robert Passelewe, archidiacre de Chichester, fut invalidée par Boniface à un synode de ses suffragants, le 3 juin 1244, et, sur sa recommandation, le chapitre élut Richard, choix immédiatement confirmé par l'archevêque.

Henri III était indigné, car Robert Passelewe était un de ses favoris, et il refusa de rendre à Richard les revenus de son siège. Le saint plaida sa cause auprès du pape Innocent IV, qui le consacra personnellement à Lyon, le 5 mars 1245, et le renvoya en Angleterre.

Mais Henri était intraitable. Sans toit dans son propre diocèse, Richard dépendait de la charité de son clergé. Enfin, en 1246, Henri fut amené par les menaces du pape à restituer à Richard les revenus du diocèse. Comme évêque, Richard vivait dans une grande austérité, offrant la plupart de ses revenus comme aumônes.

Richard constitua un grand nombre de statuts qui réglent de manière détaillée la vie du clergé, la célébration du service divin, l'administration des sacrements, les privilèges de l'église. Chaque prêtre du diocèse devait se procurer une copie de ces statuts et les amener au synode diocésain.

Devenu désormais libre dans l'exercice de son ministère, il se fit remarquer par sa grande condescendance pour les petits et par sa miséricorde pour les pauvres. Comme on lui disait que ses dépenses excédaient ses revenus :

" Il vaut mieux, dit-il, vendre son cheval et sa vaisselle d'argent que de laisser souffrir les pauvres, membres de Jésus-Christ."

Un jour, distribuant du pain, il en eut assez pour contenter trois mille pauvres, et il lui en resta pour cent autres qui survinrent après. Ces multiplications merveilleuses se renouvelèrent plusieurs fois. Il honorait les religieux et les embrassait souvent :

" Qu'il est bon, disait-il, de baiser les lèvres qui exhalent l'encens des saintes prières offertes au Seigneur !"

Pour améliorer l'entretien de sa cathédrale, Richard institua une quête annuelle qui devait être faite dans chaque paroisse à Pâques ou à la Pentecôte. Il encouragea les ordres mendiants, en particulier les dominicains.

En 1250, Richard fut l'un des collecteurs de la levée de fonds pour les croisades et deux ans plus tard le roi le nomma pour prêcher la croisade à Londres. Il fit des efforts acharnés pour soulever l'enthousiasme pour la cause dans les diocèses de Chichester et Cantorbery, et alors qu'il était en route pour Douvres, où il devait consacrer une nouvelle église dédiée à saint Edme, il tomba malade. En arrivant à Douvres, il alla dans un hôpital appelé la " Maison Dieu ", procéda à la cérémonie de consécration le 2 avril.

Saint Richard mourut le matin suivant en baisant le Crucifix et en invoquant Marie contre les ennemis du salut.

Son corps fut ramené à Chichester et enterré dans la cathédrale. Il fut solennellement canonisé par Urbain IV dans l'église franciscaine de Viterbe en 1262 et le 20 février le pape autorisa le transfert de ses reliques dans un nouveau tombeau. Mais l'état troublé du pays empêcha que cela se fît jusqu'au 16 juin 1276, quand le tranfert fut effectué par l'archevêque Kilwardby en présence d'Édouard Ier. Ce tombeau fut violé, outragé et détruit lors de la prétendue réforme par ses féroces sectateurs. Rien ne prouve qu'il s'agit de l'autel très restauré dans le transept sud qui est maintenant couramment assigné à saint Richard, et on n'a connaissance d'aucune relique.

00:15 Publié dans R | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 02 avril 2025

2 avril. Saint François de Paule, fondateur de l'Ordre des Minimes. 1507.

- Saint François de Paule, fondateur de l'Ordre des Minimes. 1507.

Papes : Grégoire XII ; Baldassarre Cossa (Jean XXIII : antipape) ; Jules II. Rois de Naples : Louis II ; Ferdinand II.

" Ô que la paix est une sainte marchandise qui mérite d'être achetée bien chèrement."

" Confessons ingénûment que les propérités et les bonheurs du monde sont souventes fois cause de notre perdition."

Saint François de Paule.

François de Paule, homme tout céleste, apparaît aujourd'hui sur le Cycle, et vient nous apprendre par son exemple qu'il est possible à l'homme aidé de la grâce d'imiter le Rédempteur ressuscité. Dans une chair encore mortelle, il a mené une vie qui n'avait rien de terrestre. Ses austérités ont été rigoureuses ; mais son âme a joui de la paix et de la liberté. Le don des miracles était en lui avec une plénitude qui a rarement été surpassée ; la nature semblait obéir avec empressement à un homme si fidèle à Dieu. La France le vit dans son sein, lorsque Louis XI, ayant sollicité cette faveur auprès du Saint-Siège, le fit venir près de sa personne, l'établit avec ses religieux au Plessis-lez-Tours, et voulut mourir entre ses bras.

François de Paule rendit son âme à Dieu le Vendredi saint de l'an 1507. Cette conformité avec le Sauveur crucifié était une récompense de son amour pour la Croix ; mais le Seigneur voulut donner un signe de l'union que ce serviteur fidèle avait contractée pour jamais avec le divin Ressuscité. Ce fut au milieu des joies pascales que Léon X, en 1518, célébra la canonisation de François de Paule. Le dimanche de Quasimodo fut choisi par le Pontife pour cette pompe solennelle dans la basilique Vaticane ; et la gloire de l'homme humble qui avait donné à ses disciples le nom de Minimes s'éleva, en ce jour, au-dessus de celle des Césars de l'ancienne Rome.

Le 27 mars 1416, dans la petite ville de Paola qui appartient au duché de Calabre, dans le royaume de Naples, tandis que Viane de Fuscaldo, femme de Jacques Martotille, est en train d’accoucher, des gens aperçoivent sa maison environnée de flammes, comme une auréole de feu, et ils entendent des musiques surnaturelles. Les oracles prédisent que ce nouveau-né étonnerait la chrétienté. Viane et Jacques qui, habillés de bure, sans linge ni chaussures, mènent une vie sainte et mortifiée, ont une dévotion si particulière pour saint François d'Assise, qu’ils mettent leur fils sous sa protection en lui donnant son prénom.

Quelques mois après sa naissance, comme François a un œil envahi d’une tumeur et manque de perdre la vue, sa mère promet à Dieu que, si son fils guérit, elle le consacrerait toute une année à son service. A douze ans, François est confié pour un an aux Cordeliers de Notre-Dame de Saint-Marc (Cosenza) qui sont charmés par sa modestie, son zèle et sa piété. A la fin de l'année, Jacques et Viane reprennent leur fils qu’ils emmènent en pèlerinage à Assise, à Rome et au mont Cassin. C'est pendant ce pèlerinage que François prend la résolution de se retirer du monde.

A quatorze ans, avec l’approbation de ses parents, François s’installe à quelques lieues de Paola, dans un de leurs domaines qu'on appelle le Patrimoine. Pendant six ans, il vit dans le désert, couchant à dans une caverne, se nourrissant d'herbes et buvant l'eau des sources, disant, comme saint Jérôme, que les villes lui étaient des prisons et la solitude un paradis de délices. Bientôt, la précoce sainteté de cette existence émerveille les alentours : des disciples viennent se présenter à lui et le supplient de les garder à ses côtés. François comprend que la Providence lui marque le devoir de ne pas éloigner ceux qui viennent à lui et il conçoit l'idée de leur donner une règle de vie commune. En 1435, avec ses douze premiers compagnons, François Martotille construit son premier couvent qu’il consacre à Notre-Dame-des-Anges. Ces nouveaux religieux qui se font appeler les ermites de saint François d'Assise, reçoivent, en 1471, l'exemption de Pirro Caracciolo, archevêque de Cosenza, que ratifie Sixte IV, en 1474, en les plaçant sous sa juridiction directe avec les privilèges des ordres mendiants.

Sa charité, déjà prodigue en bienfaits, s'enrichit peu à peu d'une puissance extraordinaire et sous sa bénédiction jaillissent les miracles : des aveugles voient, des lépreux sont purifiés, des déments recouvrent la raison ; toutes les tares, toutes les misères de l'humanité viennent à ses pieds implorer une aide surnaturelle, et sont guéries. On peut dire, écrit le Frère minime François Dondé, que les mains de ce bienheureux patriarche étaient un médicament souverain pour guérir toutes sortes de maladie et comme un céleste antidote pour prévenir et remédier aux accidents qui pourraient arriver. Il ressuscita sept morts dont l'un, Nicolas d'Alesso, était le fils de sa sœur Brigitte.

Dès lors, la célébrité de François Martotile se propage de ville en ville et la congrégation dont il était l'âme se développe chaque jour, au point que le couvent de Notre-Dame-des-Anges ne suffit plus à contenir les frères ermites. Tour à tour, d'autres maisons s'ouvrent (l'Annonciade à Paterne, la Très-Sainte-Trinité à Coriliane, Jésus et Marie à Cortone) que François dirige, après avoir participé à leur construction.

Les mémoires du temps nous apprennent que François, bien qu'il fût plus grand que la moyenne, semblait petit tant son corps se courbait sous le poids des mortifications. Il portait la barbe très longue : ses cheveux étaient blonds, son nez aquilin et un peu gros, ses yeux verts. Il allait toujours nu-pieds, vêtu d'une seule robe de bure, couchant sur le sol et se nourrissant à peine. Son corps était naturellement odoriférant, comme s'il eût été parfumé d'ambre gris ou de musc.

En 1481, revenant de Sicile où il avait fondé le couvent de Milazzo, François de Paule est appelé à la cour de Ferdinand Ier de Naples qui, après l’avoir quelque peu inquiété, s'attache étroitement à lui.

Louis XI qui régne depuis vingt ans sur la France, souffre cent misères : il est goutteux, congestif et harassé de continuelles fièvres ; il a des troubles digestifs, des crises de rein, d'affreux malaises de l'estomac et du foie. Ayant entendu parler des miraculeuses guérisons obtenues par François de Paule, il le fait mander à sa cour, pensant que le ciel ne résisterait pas à une pareille intercession. A la demande du roi de France, le roi Ferdinand de Naples transmet à François de Paule une invitation qui prenait les allures d'un ordre que le saint décline :

" Ma place est sur ce coin de terre où des couvents se fondent de jour en jour pour fortifier la congrégation dont Dieu m'a donné charge. Je n'ai que faire au royaume de France."

Louis XI s'adresse au pape Sixte IV et François de Paule obéit aussitôt au Saint-Père. Avant de partir pour la France, il délégue l'un de ses religieux dans les fonctions de général de l'Ordre et en choisit deux autres pour l'accompagner, avec son neveu, André d'Alesso.

Louis XI. Jean-Léonard Lugardon. XVIe.

A petites journées, de Paola à Paterne, de Paterne à Coriliano, de Coriliano à Salerne, de Salerne à Castelmare, de Castelmare à Stibia, de Stibia à Naples, il vient se mettre à la disposition de Guynot de Bousières, maître d'hôtel de Louis XI, qui doit le conduire jusqu’au Roi.

François de Paule, qui a été chaleureusement accueilli à Rome par Sixte IV, s'embarque à Ostie sur un léger navire. Au milieu d'une tempête, le navire est attaqué par des pirates mais un coup de vent providentiel l’éloigne tout à coup de la galère ennemie les met bientôt hors d'atteinte. Ils ne peuvent débarquer ni à Marseille ni à Toulon dont les ports sont fermés parce que les villes sont ravagées par la peste. Bormes refuse de les laisser entrer mais François intervient :

" Dieu est avec nous, permettez-nous d'entrer."

Dès que Louis XI qui a ordonné qu'on le reçoive comme si c'était notre Saint-Père, apprend l'arrivée de François de Paule dans son royaume, il ressent une satisfaction sans pareille :

" Je sens une telle joie, dit-il à son écuyer Jean Moreau, qui lui apporta la nouvelle, et une si grande consolation pour les approches de ce saint personnage que je ne sais si je suis au ciel ou en la terre, et pour cette nouvelle si agréable, demandez-moi telle récompense que vous voudrez."

L'heureux messager sollicite un évêché pour son frère et dix mille écus d'or pour lui.

La petite troupe quitte Fréjus, traverse la Provence et le Dauphiné, entre à Lyon où François est reçu avec de grandes marques de respect et de dévotion : tous s'empressent autour de lui pour toucher sa robe. Par le Bourbonnais et l'Orléanais, on passe en Touraine où, près du château du Plessis-les-Tours, le Roi, accompagné des seigneurs de sa cour, vient à la rencontre saint François de Paule, se jette à ses pieds et implore ses bénédictions (24 avril 1482). Puis, tenant le saint par la main, il le conduit au logement préparé pour lui dans une aile du château, près de la chapelle de Saint-Mathias.

Les premières cajoleries passées, Louis XI juge que le moment est venu d'obtenir du saint homme les faveurs qu'il en escompte. Il le fait appeler auprès de lui, et, par le truchement de l'indispensable interprète, Ambroise Rombault, le Roi au corps terrassé par l'âge, mais à l'esprit bouillonnant de convoitises, humblement prosterné devant le villageois calabrais et lui dit, la voix pleine des angoisses de la mort :

" Saint homme, saint homme, empêche-moi de mourir !"

François de Paule accueille les supplications royales avec une calme sérénité mais, pas un instant, il ne laisse au monarque le moindre espoir d'un miracle. Tout ce qu'il veut lui apporter, c'est le sentiment de la confiance en Dieu ; quand Louis XI parle d'éternelle guérison, François de Paule parle de la mort inévitable.

Louis XI n'insiste pas mais son espoir est brisé. Le soupçon l'envahit d’autant mieux que le médecin Coitier, craignant de trouver un rival, attise sa méfiance :

" Ce soi-disant saint homme est un fourbe, ce qu'il cherche, c'est à vous faire payer les miracles. Tentez-le avec de l'or, et vous verrez bien !"

Louis XI qui, faute de mieux, trouve l'idée recevable, tend à François de Paule un bonnet rempli d'écus en disant :

" Acceptez cet argent, mon Père, il vous servira à construire à Rome un monastère."

Le moine refuse et Louis XI, voyant en lui un homme de bonne foi, s'il ne le considére plus comme un sauveur, lui conserve son estime et sa confiance.

Il lui accorde une pension de 300 livres et charge l'intendant Briçonnet de veiller à ses besoins ; souvent, il le fait venir ou va le trouver dans sa chambre pour causer avec lui. Comynes raconte, dans ses Mémoires :

" Je l'ai maintes fois ouï devant le roi, qui est de présent, où étaient tous les grands du royaume... Mais il semblait qu'il fût inspiré de Dieu des choses qu'il disait et remontrait, car autrement n'eut su parler de choses dont il parlait."

Et le prudent chroniqueur d'ajouter :

" Il est encore vif par quoi se pourrait bien changer ou en mieux ou en pire et pour ce m'en tai."

Devant la pure simplicité de la vie du moine, Louis XI peut se convaincre que celui-ci n'est pas plus capable de ruse qu'il n'avait été - envers lui - capable de miracle... Et cependant c'est sur Louis XI peut-être que le saint accomplit le plus beau, le plus charitable de ses miracles.

Bien qu’il fut formellement interdit de prononcer le cruel mot de la mort devant le Roi, François de Paule lui en parle et, en août 1483, lorsque Louis XI sent qu'il est perdu, le moine calabrais ne quitte plus le chevet du malade et lui fait accepter le parti de trépasser. Aux exhortations de saint François de Paule, Louis XI se résigne chrétiennement. L'âme inquiète et tourmentée à laquelle le saint calabrais ouvre tranquillement les chemins de l'au-delà, peu à peu, avec la certitude de la mort, trouve la confiance et la paix. Lucide jusqu'au dernier instant, le Roi prend lui-même ses ultimes dispositions : il remet les sceaux au Dauphin, appelle les Beaujeu pour leur confier le Royaume et son fils le futur Charles VIII. le 30 août, à 9 heures du soir, tandis que François de Paule récite la prière des agonisants, Louis XI murmure une dernière fois :

" Notre-Dame d'Embrun, ma bonne maîtresse, aidez-moi."

Puis il rend l’esprit.

Charles VIII continue à François de Paule les bonnes grâces de son père, Anne de Beaujeu, régente du Royaume, le protége ouvertement et lui conserve son logement au château de Plessis-les-Tours. Sous le règne de Charles VIII, l'Ordre des Minimes prend un développement considérable : en 1489, le roi fait bâtir les couvents de Tours et d'Amboise qu’il dote de précieux privilèges ; A Rome, il donne aux Frères minimes la maison de la Très-Sainte-Trinité, sur la colline des Jardins ; la reine Anne de Bretagne fonde, à Chaillot, le couvent royal de Notre-Dame-de-Toutes-les-Grâces et un monastère à Gien.

Après la mort de Charles VIII, saint François de Paule, âgé de quatre-vingt-deux ans, veut retourner en Calabre pour revoir sa maison familiale, les arbres à l'ombre desquels il a tant prié, le premier couvent dont il a, de ses mains, posé les pierres sur les pierres. Louis XII y consent, mais, dit le père Hilarion de Coste, dès que cette nouvelle fut sue à la cour, plusieurs princes et seigneurs, entre autres Georges d'Amboise, archevêque de Rouen, remontrèrent à Sa Majesté que l'absence d'un homme de vie si exemplaire, et si sainte, que l'es rois ses prédécesseurs avaient fait rechercher avec tant de soin, serait une grande perte pour la France, de sorte que ce Prince, qui était la bonté même, révoqua aussitôt le pouvoir qu'il lui avait donné de sortir de ce royaume pour se retirer en Calabre.

François de Paule renonce à son projet et le nouveau roi comble le chef des Minimes de faveurs. L'Ordre se répand du royaume de Naples en Sicile, de Rome en France, en Espagne, où les religieux reçoivent le nom de Pères de la Victoire, leur arrivée ayant coïncidé avec les succès remportés par Ferdinand V sur les Maures ; en Allemagne, où l'empereur Maximilien les accueille avec dévotion.

C'est en 1493 que les règles de l'Ordre sont nettement établies par le saint. François de Paule rédige successivement quatre règles approuvées par Rome pour son Ordre (1493, 1501, 1502 et 1507), propose une règle pour les gens du monde qui veulent vivre selon son esprit, le tiers-ordre, (1501) et donne une règle pour des religieuses (1506) dont le premier couvent est fondé en Espagne. La mortification nouvelle qu'elles apportent et qui, jusqu'alors, n'a jamais été imposée, consiste dans l'obligation de prononcer le vœu de jeûne perpétuel ou de la vie quadragésimale. Il est interdit aux Minimes non seulement de consommer de la viande, mais encore de manger quoi que ce soit provenant d'animaux. Les seuls aliments tolérés sont le pain, l'eau et l'huile. La règle exige aussi l'entière pauvreté, la robe noire taillée dans la plus grossière des laines ; les religieux ne doivent rompre un continuel silence que par le chant des offices divins et la confession publique de leurs fautes.

Admirable prédicateur vanté par Commynes, saint François de Paule toujours pauvre et austère, recherchant sans cesse la solitude pour prier, est, au dire de ses contemporains, humble et doux, suave et plein de bénignité, mais aussi ferme que patient.

Les quatre voeux de saint François de Paule.

Jérémie Le Pileur. Eglise Notre-Dame-la-Riche. Tours. XVIIe.

Ayant établi des lois purifiantes, ayant autour de lui soulagé d'innombrables misères, tourné vers Dieu d'innombrables repentirs, François de Paule sent que l'heure de son repos va sonner. Il attend, avec une grande humilité, les approches, si belles pour lui, de la mort. Le dimanche des rameaux de l'an 1507, étant en son couvent de Plessis-lez-Tours, déjà épuisé par l'âge et par les mortifications, il est pris d'une petite fièvre perfide. Couché comme à l'ordinaire sur une planche, il réunit ses religieux pour leur faire part de ses ultimes recommandations. Cinq jours après, le vendredi saint, 2 avril 1507, vers 10 heures du matin, l'ancien ermite des forêts de Calabre, devenu, par la grâce de Dieu, le consolateur des rois et des indigents, expire dans la plus douce sérénité, en murmurant le verset du psaume :

" Seigneur, je remets mon esprit entre vos mains."

Jules II, en 1512, permet l’ouverture d’un procès apostolique en vue de la canonisation de François de Paule. Léon X qui, par le bref Illius, daté du 7 juillet 1513, avait autorisé son culte privé, le canonise, le 12 mai 1519, par la bulle Excelsus Dominus, la première canonisation de son pontificat, qui loue en saint François de Paule la force confondue par la faiblesse, la science qui enfle cédant à la simplicité qui édifie.

Le 2 avril 1745, à Paris, dans l’église des Minimes, Massillon prononça le panégyrique de saint François de Paule devant le chancelier d’Aguesseau et sa femme, Jeanne d’Ormesson, qui descendait de la sœur du saint, Brigitte d’Alesso.

La glorification de saint François de Paule. Louis XII et Anne de Bretagne.

Guillaume Perrier. Collégiale Notre-Dame. Beaune. Bourgogne. XVIIe.

PRIERE

" Apôtre de la Pénitence, François de Paule, vous êtes entré au bonheur éternel par la Croix, et durant toute votre vie vous avez eu présente à la pensée cette parole de Jésus ressuscité aux disciples d'Emmaüs :

" Il fallait que le Christ souffrît et qu'il entrât ainsi dans sa gloire."

Il vous a semblé que la loi du Maître devait être aussi la loi du disciple, et le jour est venu où le disciple a été glorifié en vous comme le Maître. Votre triomphe sur la terre fut illuminé des splendeurs de la résurrection de Jésus, et vous êtes l'un de nos protecteurs au Temps pascal. Daignez donc bénir le peuple fidèle qui implore vos suffrages, et confirmer en lui par votre intercession puissante le principe de vie qu'il a puisé dans le festin sacré de l'Agneau. Conservez les restes précieux du saint Ordre que vous avez fondé.

Notre patrie eut l'honneur de vous posséder, Ô François ! C'est de son sein que votre âme bénie s'éleva vers les cieux, laissant à la piété de nos pères sa dépouille mortelle, qui devint bientôt pour la France une source de faveurs et un gage de votre protection. Mais, hélas ! Ce corps sacré, temple de l'Esprit-Saint, nous ne le possédons plus ; la rage des hérétiques le poursuivit, il y a trois siècles, et un bûcher sacrilège le réduisit en cendres. Homme de mansuétude et de paix, pardonnez aux fils ce crime de leurs pères. Vous qui contemplez au ciel les miséricordes divines, soyez-nous propice, et ne vous souvenez des iniquités anciennes que pour appeler sur la génération présente ces faveurs célestes qui convertissent les peuples,et font revivre chez eux la foi et la piété."

00:15 Publié dans F | Lien permanent | Commentaires (1)

mardi, 01 avril 2025

1er avril. Saint Hugues, évêque de Grenoble. 1132.

Saint Jacques. III, 17.

Saint Hugues. Anonyme. XVe.

Saint Hugues naquit à Châteauneuf-d'Isère, près de Valence, en Dauphiné. Pendant que sa mère le portait dans son sein, elle eut un songe où il lui semblait mettre au monde un bel enfant que saint Pierre, accompagné d'autres saints, emportait dans le Ciel et présentait devant le trône de Dieu. Cette vision fut pour ses parents un présage de hautes et saintes destinées; aussi soignèrent-ils son éducation et n'hésitèrent-ils pas à favoriser sa vocation ecclésiastique.

Choisi, jeune encore, par l'évêque de Valence, pour être chanoine de sa cathédrale, il se vit, à vingt-sept ans, obligé d'accepter le siège épiscopal de Grenoble, devenu vacant. Il voulut recevoir l'onction épiscopale des mains du Pape Grégoire VII, qui, connaissant à l'avance son mérite et ses vertus, lui dévoila toute son âme et lui inspira un zèle ardent pour la liberté de l'Église et pour la sanctification du clergé.

Hugues trouva son évêché dans le plus lamentable état ; tous les abus de l'époque y régnaient en maîtres. Le nouveau Pontife fit d'incroyables efforts pour raviver la foi et relever les moeurs ; ses efforts étant infructueux, il résolut de quitter sa charge et se réfugia au monastère de la Chaise-Dieu ; mais bientôt le Pape, instruit de ce qui se passait, lui ordonna de retourner à son évêché et de préférer le salut des âmes à son repos personnel.

C'est dans les années suivantes que saint Bruno vint fonder dans son diocèse l'admirable institution de la Chartreuse. Hugues allait souvent dans cet ermitage et vivait avec les Chartreux comme le dernier d'entre eux ; son attrait pour la solitude était si fort, qu'il ne pouvait se décider à quitter cette austère retraite, et Bruno se voyait obligé de lui dire :

" Allez à votre troupeau ; il a besoin de vous ; donnez-lui ce que vous lui devez."

Cependant Hugues, par la puissance de sa sainteté, opérait un grand bien dans les âmes ; ses prédications véhémentes remuaient les foules et touchaient les coeurs ; au confessionnal, il pleurait souvent avec ses pénitents et les excitait à une plus grande contrition. Après quelques années d'épiscopat, son diocèse avait changé de face.

Parmi ses hautes vertus, on remarqua particulièrement sa modestie et sa charité. Dur pour lui-même, il se montrait prodigue pour les pauvres et alla jusqu'à vendre pour eux son anneau et son calice. Toujours il se montra d'une énergie indomptable pour la défense des intérêts de l'Église ; il restera toujours comme l'un des beaux modèles de noble indépendance et de fier courage. Son exemple apprend aussi que si le salut des âmes est une chose inestimable, il ne s'opère souvent qu'au prix d'une longue persévérance et d'une grande abnégation.

Innocent II le canonisa le 22 avril 1134.

Pendant les guerres de religion, son corps fut brûlé sur la place publique par les bêtes féroces protestantes du non moins bestial et non moins protestant baron des Adrets.

00:15 Publié dans H | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 31 mars 2025

31 mars. Saint Nicolas de Flüe, solitaire en Suisse. 1487.

Maxime de saint Nicolas de Flüe.

Saint Nicolas de Flüe. Eglise de Sachseln. Suisse.

Saint Nicolas de Flüe naquit en Suisse, de parents pieux. Un jour, à la vue d'une flèche élancée, sur une montagne voisine, il fut épris du désir du Ciel et de l'amour de la solitude. Il se maria pour obéir à la volonté formelle de ses parents et eut dix enfants. Son mérite et sa vertu le firent choisir par ses concitoyens pour exercer des fonctions publiques fort honorables.

Sa prière habituelle était celle-ci :

" Mon Seigneur et mon Dieu, enlevez de moi tout ce qui m'empêche d'aller à Vous. Mon Seigneur et mon Dieu, donnez-moi tout ce qui peut m'attirer à Vous."

Il avait cinquante ans, quand une voix intérieure lui dit :

" Quitte tout ce que tu aimes, et Dieu prendra soin de toi."

Il eut à soutenir un pénible combat, mais se décida en effet à tout quitter, femme, enfants, maison, domaine, pour servir Dieu. Il s'éloigna, pieds nus, vêtu d'une longue robe de bure, un chapelet à la main, sans argent, sans provision, en jetant un dernier regard tendre et prolongé vers les siens.

Statue de saint Nicolas de Flüe. Sachseln. Suisse.

Une nuit, Dieu le pénétra d'une lumière éclatante, et depuis ce temps, il n'éprouva jamais ni la faim, ni la soif, ni le froid. Ayant trouvé un lieu sauvage et solitaire, il s'y logea dans une hutte de feuillage, puis dans une cabane de pierre. La nouvelle de sa présence s'était répandue bientôt, et il se fit près de lui une grande affluence. Chose incroyable, le saint ermite ne vécut, pendant dix-neuf ans, que de la Sainte Eucharistie ; les autorités civiles et ecclésiastiques, saisies du fait, firent surveiller sa cabane et constatèrent la merveille d'une manière indubitable.

La Suisse, un moment divisée, était menacée dans son indépendance par l'Allemagne. Saint Nicolas de Flüe, vénéré de tous, fut choisi pour arbitre et parla si sagement, que l'union se fit, à la joie commune, et la Suisse fut sauvée. On mit les cloches en branle dans tout le pays, et le concert de jubilation se répercuta à travers les lacs, les montagnes et les vallées, depuis le plus humble hameau jusqu'aux plus grandes villes.

Tombeau-reliquaire de saint Nicolas de Flüe.

J’ai reçu de Dieu en partage un esprit droit ; j’ai été souvent consulté dans les affaires de ma patrie ; j’ai aussi prononcé beaucoup de sentences ; mais, grâce à Dieu, je ne me souviens pas d’avoir agi en quelque chose contre ma conscience. Je n’ai jamais fait acception de personnes et je ne me suis jamais écarté des voies de la justice.»

Rq : On lira avec fruit la notice que les Petits Bollandistes consacrent à notre Saint, l'un des pères de la confédération suisse (T. IV, pp 83 et suiv.) : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k30734t/f89.image

00:15 Publié dans N | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 30 mars 2025

IVe dimanche de Carême.

- IVe dimanche de Carême.

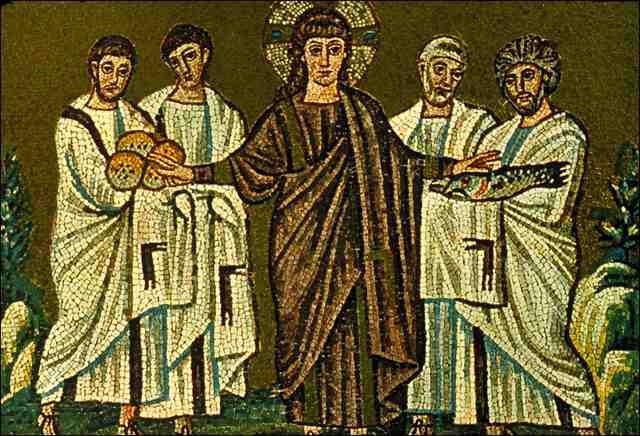

La Multiplication des pains et des poissons. Ivoire byzantin du VIe.

Ce Dimanche, appelé Laetare, du premier mot de l'Introït de la Messe, est un des plus célèbres de l'année. L'Eglise, en ce jour, suspend les saintes tristesses du Carême ; les chants de la Messe ne parlent que de joie et de consolation ; l'orgue, muet aux trois Dimanches précédents, fait entendre sa voix mélodieuse ; le diacre reprend la dalmatique, le sous-diacre la tunique : et il est permis de remplacer sur les ornements sacrés la couleur violette par la couleur rose. Nous avons vu, dans l'Avent, ces mêmes rites pratiques au troisième Dimanche appelé Gaudete. Le motif de l'Eglise, en exprimant aujourd'hui l'allégresse dans la sainte Liturgie, est de féliciter ses enfants du zèle avec lequel ils ont déjà parcouru la moitié de la sainte carrière, et de stimuler leur ardeur pour en achever le cours. Nous avons parlé, au jeudi précédent, de ce jour central du Carême, jour d'encouragement, mais dont la solennité ecclésiastique devait être transférée au Dimanche suivant, dans la crainte qu'une trop grande liberté ne vint altérer en quelque chose l'esprit du jeune : aujourd'hui rien ne s'oppose a la joie des fidèles. et l'Eglise elle-même les y convie.

La Station, à Rome, est dans la Basilique de Sainte-Croix-en-Jérusalem, l'une des sept principales de la ville sainte. Elevée au IVe siècle par Constantin, dans la villa de Sessorius, ce qui l'a fait appeler aussi la basilique Sessorienne, elle fut enrichie des plus précieuses reliques par sainte Hélène, qui voulait en faire comme la Jérusalem de Rome. Elle y fit transporter, dans cette pensée, une grande quantité de terre prise sur le mont du Calvaire, et déposa dans ce sanctuaire, entre autres monuments de la Passion du Sauveur, l'inscription qui était placée au-dessus de sa tête pendant qu'il expirait sur la Croix, et qu'on y vénère encore sous le nom du Titre de la Croix. Le nom de Jérusalem attaché à cette Basilique, nom qui réveille toutes les espérances du chrétien, puisqu'il rappelle la patrie céleste qui est la véritable Jérusalem dont nous sommes encore exilés, a porté dès l'antiquité les souverains Pontifes à la choisir pour la Station d'aujourd'hui. Jusqu'à l'époque du séjour des Papes à Avignon, c'était dans son enceinte qu'était inaugurée la Rose d'or, cérémonie qui s'accomplit de nos jours dans le palais où le Pape fait sa résidence.

La Multiplication des pains et des poissons.

Bible historiale. Pierre Comestor. La Haye. XIVe.

La bénédiction de la Rose d'or est donc encore un des rites particuliers du quatrième Dimanche de Carême : et c'est ce qui lui a fait donner aussi le nom de Dimanche de la Rose. Les idées gracieuses que réveille cette fleur sont en harmonie avec les sentiments que l'Eglise aujourd'hui veut inspirer à ses enfants, auxquels la joyeuse Pàque va bientôt ouvrir un printemps spirituel, dont celui de la nature n'est qu'une faible image : aussi cette institution remonte-t-elle très-haut dans les siècles. Nous la trouvons déjà établie dès le temps de saint Léon IX ; et il nous reste encore un sermon sur la Rose d'or, que le grand Innocent III prononça en ce jour, dans la Basilique de Sainte-Croix-en-Jérusalem. Au moyen âge, quand le Pape résidait encore au palais de Latran, après avoir béni la Rose, il partait en cavalcade, la mitre en tête, avec tout le sacré Collège, pour l'Eglise de la Station, tenant cette fleur symbolique à la main. Arrivé à la Basilique, il prononçait un discours sur les mystères que représente la Rose par sa beauté, sa couleur et son parfum. On célébrait ensuite la Messe. Quand elle était terminée, le Pontife revenait dans le même cortège au palais de Latran, toujours en cavalcade, et traversait l'immense plaine qui sépare les deux Basiliques. portant toujours dans sa main la fleur mystérieuse dont l'aspect réjouissait le peuple de Rome. A l'arrivée au seuil du palais, s'il y avait dans le cortège quelque prince, c'était à lui de tenir l'é-trier et d'aider le Pontife à descendre de cheval ; il recevait en récompense de sa filiale courtoisie cette Rose, objet de tant d'honneurs et de tant d'allégresse.

De nos jours, la fonction n'est plus aussi imposante ; mais elle a conservé tous ses rites principaux. Le Pape bénit la Rose d'or dans la Salle des parements, il l'oint du Saint-Chrême, et répand dessus une poudre parfumée, selon le rite usité autrefois ; et quand le moment de la Messe solennelle est arrivé, il entre dans la chapelle du palais, tenant la fleur mystique entre ses mains. Durant le saint Sacrifice, elle est placée sur l'autel et fixée sur un rosier en or disposé pour la recevoir ; enfin, quand la Messe est terminée, on l'apporte au Pontife, qui sort de la chapelle la tenant encore entre ses mains jusqu'à la Salle des parements. Il est d'usage assez ordinaire que cette Rose soit envoyée par le Pape à quelque prince ou à quelque princesse qu'il veut honorer ; d'autres fois, c'est une ville ou une Eglise qui obtiennent cette distinction.

La Multiplication des pains et des poissons.

Email peint. Colin Nouailher. XVIe.

A LA MESSE

Les soixante-dix ans de la captivité seront bientôt écoulés. Encore un peu de temps, et les exilés rentreront dans Jérusalem : telle est la pensée de l'Eglise dans tous les chants de cette Messe. Elle n'ose pas encore faire retentir le divin Alléluia ; mais tous ses cantiques expriment la jubilation, parce que, dans peu de jours, la maison du Seigneur dépouillera le deuil et reprendra toutes ses pompes.

ÉPÎTRE

Lecture de l'Epître du bienheureux Paul, Apôtre, aux Galates. Chap. IV.

La très sainte Vierge Marie et son divin Fils.

Francesco Morone. XVe.

" Mes Frères, il est écrit qu'Abraham eut deux tils, l'un de la servante et l'autre de la femme libre ; mais celui qui naquit de la servante naquit selon la chair ; celui qui naquit de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ceci est une allégorie ; car ces deux femmes sont les deux alliances, dont la première, établie sur le mont Sinaï, engendre pour la servitude : c'est celle que figure Agar.

En effet, Sinaï est une montagne d'Arabie qui tient à la Jérusalem d'ici-bas, laquelle est esclave avec ses enfants ; au lieu que la Jérusalem d'en haut est libre ; et c'est elle qui est notre mère. Car il est écrit :

" Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantais pas ; éclate, pousse des cris de joie, toi qui ne devenais pas mère, parce que celle qui était délaissée a maintenant plus de fils que celle qui a un mari."

Nous sommes donc, mes Frères, les enfants de la promesse figurés dans Isaac ; et comme alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore aujourd'hui. Mais que dit l’Ecriture ?

" Chasse la servante et son fils, car le fils de la servante ne sera point héritier avec celui de la femme libre."

Ainsi, mes Frères, nous ne sommes pas les fils de la servante, mais de la femme libre, par la liberté que le Christ nous a octroyée."

Réjouissons-nous donc, enfants de Jérusalem et non plus du Sinaï ! La mère qui nous a enfantés, la sainte Eglise, n'est point esclave, elle est libre ; et c'est pour la liberté qu'elle nous a mis au jour. Israël servait Dieu dans la terreur ; son cœur toujours porté à l'idolâtrie avait besoin d'être sans cesse comprimé par la crainte, et le joug meurtrissait ses épaules. Plus heureux que lui, nous servons par amour ; et pour nous " le joug est doux et le fardeau léger " (Matth. XI, 30.). Nous ne sommes pas citoyens de la terre ; nous ne faisons que la traverser ; notre unique patrie est la Jérusalem d'en haut.

La Virgen de las Cuevas. F. de Zurbaran. XVIIe.

Nous laissons celle d'ici-bas au Poldève qui ne goûte que les choses terrestres, et qui, dans la bassesse de ses espérances, méconnaît le Christ, et s'apprête à le crucifier. Trop longtemps nous avons rampé avec lui sur la terre ; le péché nous tenait captifs ; et plus les chaînes de notre esclavage s'appesantissaient sur nous, plus nous pensions être libres. Le temps favorable est arrivé, les jours de salut sont venus ; et, dociles à la voix de l'Eglise, nous avons eu le bonheur d'entrer dans les sentiments et dans les pratiques de la sainte Quarantaine. Aujourd'hui, le péché nous apparaît comme le plus pesant des jougs, la chair comme un fardeau dangereux, le monde comme un tyran impitoyable ; nous commençons à respirer, et l'attente d'une délivrance prochaine nous inspire de vifs transports. Remercions avec effusion notre libérateur qui nous tire de la servitude d'Agar, qui nous affranchit des terreurs du Sinaï, et, nous substituant à l'ancien peuple, nous ouvre par son sang les portes de la céleste Jérusalem.

EVANGILE

La suite du saint Evangile selon saint Jean. Chap. VI.

La Multiplication des pains et des poissons.

Mosaïque. Basilique Saint-Apollinaire. Ravenne. Italie. VIIe.

" En ce temps-là, Jésus s'en alla de l’autre côté de la mer de Galilée, qui est celle de Tibériade, et une grande multitude le suivait, parce qu'ils voyaient les miracles qu'il faisait sur ceux qui étaient malades. Il monta sur une montagne et il s'y assit avec ses disciples. Or la Pâque, qui est la grande fête des Juifs, était proche. Jésus donc, levant les yeux, et vovant qu'une très grande multitude venait à lui, dit à Philippe :

" Où achèterons-nous des pains pour donner à manger à tout ce monde ?"

Il disait cela pour le tenter : car il savait bien ce qu'il devait faire.

Philippe lui répondit :

" Quand on aurait du pain pour deux cents deniers, cela ne suffirait pas pour en donner à chacun quelque peu."

Un de ses disciples, André, frère de Simon Pierre, lui dit :

" Il y a ici un jeune homme qui a cinq pains d'orge et deux poissons ; mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?"

Jésus dit :

" Faites-les asseoir."

Il y avait beaucoup d'herbe en ce lieu. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ cinq mille. Et Jésus prit les pains, et ayant rendu grâces, il les distribua à ceux qui étaient assis ; et pareillement des deux poissons, autant qu'ils en voulaient.

Après qu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples :

" Recueillez les morceaux qui sont restés, pour qu'ils ne se perdent pas."

Ils les recueillirent donc, et remplirent douze corbeilles des morceaux restés des cinq pains d'orge, après que tous en eurent mangé.

Ces hommes, ayant donc vu le miracle que Jésus avait fait, disaient :

" Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde."

Mais Jésus, sachant qu'ils devaient venir pour l'enlever et le faire roi, s'enfuit et se retira seul sur la montagne."

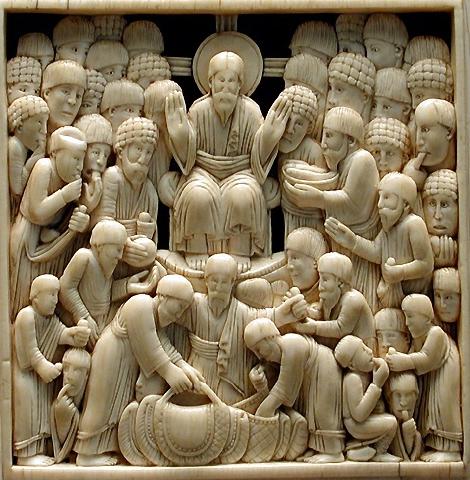

La Multiplication des pains et des poissons. Ivoire franc du IXe.

Ces hommes que le Sauveur venait de rassasier avec tant de bonté et une puissance si miraculeuse, n'ont plus qu'une pensée : ils veulent le proclamer leur roi. Cette puissance et cette bonté réunies en Jésus le leur font juger digne de régner sur eux. Que ferons-nous donc, nous chrétiens, auxquels ce double attribut du Sauveur est incomparablement mieux connu qu'il ne l'était à ces pauvres Juifs ? Il nous faut dès aujourd'hui l'appeler à régner sur nous. Nous venons de voir dans l'Epître que c'est lui qui nous a apporté la liberté, en nous affranchissant de nos ennemis. Cette liberté, nous ne la pouvons conserver que sous sa loi. Jésus n'est point un tyran, comme le monde et la chair : son empire est doux et pacifique, et nous sommes plus encore ses enfants que ses sujets. A la cour de ce grand roi, servir c'est régner. Venons donc oublier auprès de lui tous nos esclavages passés ; et si quelques chaînes nous retiennent encore, hâtons-nous de les rompre : car la Pâque est la fête de la délivrance, et déjà le crépuscule de ce grand jour paraît à l'horizon. Marchons sans faiblesse vers le terme ; Jésus nous donnera le repos, il nous fera asseoir sur le gazon comme ce peuple de notre Evangile ; et le Pain qu'il nous a préparé nous fera promptement oublier les fatigues de la route.

01:00 | Lien permanent | Commentaires (0)