Rechercher : Saint Willibrord

2 décembre. Sainte Bibiane ou Vivienne, vierge et martyre à Rome. 363.

- Sainte Bibiane ou Vivienne ou Vivianne, vierge et martyre à Rome. 363.

Pape : Saint Libère. Empereurs romains : Julien l'Apostat (+363) ; Jovien.

" Je n'abjurerai pas le Dieu créateur. C'est lui que je confesse. J'adore son nom dans la foi, et il me délivrera de l'enfer qui t'est réservé. On doit abjurer tes dieux, idoles muettes et inanimées, oeuvres de la main des hommes terrestres. Je ne vénérerai jamais des pierres inertes ; je n'adorerai pas le feu ; dont la puissance est détruite par l'eau. J'adore, comme il convient, le Père éternel, je suis baptisée et je vis en son Fils qui n'a pas eu de commencement ; mon âme est marquée du sceau de l'Esprit-Saint Consolateur : la Trinité des personnes qui ne forment qu'un seul Dieu. Celui qui est descendu des demeures élevées de son Père et a supporté les douleurs et les soufflets de la part des Juifs, me délivrera du lieu de supplices qui t'est réservé, et me comblera de délices parmi les vierges sages."

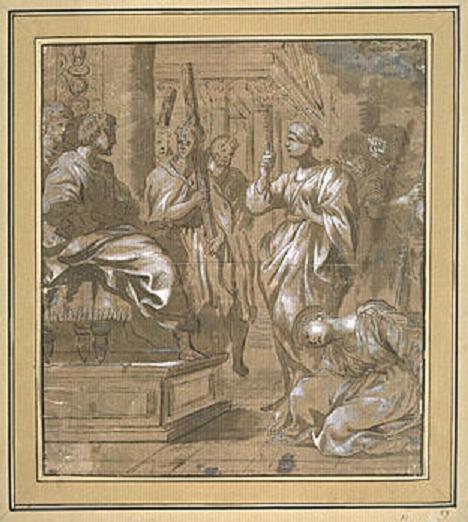

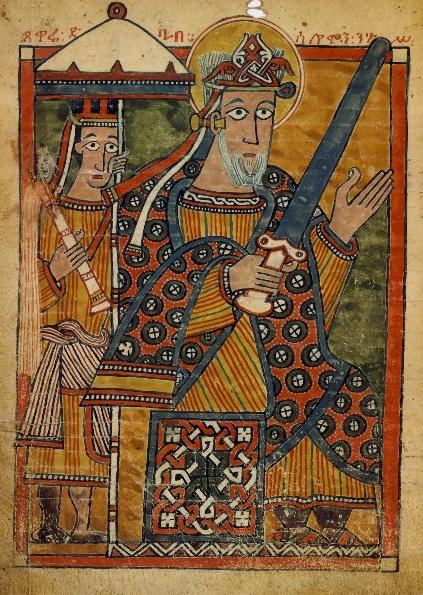

Sainte Suzanne de Perse pendant l'interrogatoire qui la conduisit au martyre. IVe.

Sainte Bibiane. Le Bernin. XVIIe.

Au temps de l'Avent, l'Eglise célèbre entre autres la mémoire de cinq illustres Vierges. La première, sainte Bibiane, que nous fêtons aujourd'hui, est romaine ; la seconde, sainte Barbe, est l'honneur des Eglises de l'Orient ; la troisième, sainte Eulalie de Mérida, est l'une des principales gloires de l'Eglise d'Espagne ; la quatrième, sainte Lucie, appartient à l'heureuse Sicile ; la cinquième enfin, sainte Odile, est réclamée par la France. Ces cinq Vierges prudentes ont allumé leur lampe et ont veillé, attendant l'arrivée de l'Epoux ; et si grande a été leur constance et leur fidélité, que quatre d'entre elles ont versé leur sang pour l'amour de Celui qu'elles attendaient. Fortifions-nous par un si grand exemple ; et puisque, comme parle l'Apôtre, nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang; n'allons pas plaindre notre peine et nos fatigues durant les veilles du Seigneur, que nous poursuivons dans l'espoir de le voir bientôt : mais instruisons-nous aujourd'hui par les glorieux exemples de la chaste et courageuse Bibiane.

Bibiane, Vierge romaine, d'une illustre naissance, fut encore plus illustre par la foi chrétienne; car, sous Julien l'Apostat, tyran très impie, Flavien, son père, qui avait été préfet, fut dégradé, marqué de la flétrissure des esclaves, et relégué aux Eaux Taurines, où il mourut martyr. Sa mère Dafrosa, condamnée d'abord à rester avec ses filles en sa demeure pour y mourir de faim, fut plus tard reléguée hors de Rome et décollée. Après la mort de ses pieux parents, Bibiane fut dépouillée de tous ses biens ; sa sœur Demetria éprouva le même sort. Apronianus, Préteur de la ville, qui convoitait leurs trésors, se mit à persécuter les deux sœurs, lesquelles ayant été enfermées dans un lieu où elles étaient dénuées de tout secours humain, furent merveilleusement nourries par le Dieu qui donne l'aliment à ceux qui ont faim, et reparurent plus fortes et plus florissantes ; ce qui étonna grandement le Préteur.

Cependant il essaya de les porter à honorer les dieux des Gentils, promettant de leur faire obtenir leurs richesses perdues, Il faveur de l'Empereur et de brillantes alliances ; les menaçant, si elles refusaient, de la prison, des fouets et de la hache. Ni caresses ni menaces n'ébranlèrent leur foi ; et, préférant mourir plutôt que de se souiller par les superstitions païennes, elles repoussèrent avec indignation et constance les propositions impies du Préteur. C'est pourquoi Démétria,frappée sous les yeux de Bibiane, mourut et s'endormit dans le Seigneur. Bibiane fut livrée à une femme très habile dans l'art de séduire, nommée Rufina. Mais la vierge, instruite dès l'enfance à garder la loi chrétienne, et à conserver sans tache la fleur de virginité, s'élevant au-dessus d'elle-même, triompha de cette femme artificieuse, et déjoua la perfidie du Préteur.

Ainsi ce fut en vain que Rufina, pour ébranler son généreux propos, employa chaque jour avec les paroles caressantes la violence des coups. Trompé dans son attente, le Préteur, irrité d'être vaincu par Bibiane, commanda à ses licteurs de la dépouiller, de l'attacher à une colonne, les mains liées, et de la battre à coups de lanières plombées jusqu'à ce qu'elle expirât. Son corps sacré demeura deux jours sur la place du Taureau, abandonné aux chiens ; mais, divinement préservé, il ne reçut aucun outrage. Un prêtre nommé Jean ensevelit Bibiane pendant la nuit, à côté du tombeau de sa sœur et de sa mère, près du palais de Licinius, où est encore à présent une église consacrée à Dieu sous le nom de la Sainte. Urbain VIII la répara, y avant découvert les corps des saintes Bibiane, Démétria et Dafrosa, qu'il plaça sous le grand autel.

Sainte Bibiane et sa soeur sainte Demetria devant Julien l'Apostat.

PRIERE

" Ô vierge très prudente, Bibiane ! Vous avez traversé sans faiblir la longue veille de cette vie ; et l'huile ne manquait pas à votre lampe, quand soudain l'Epoux est arrivé. Vous voici maintenant, pour l'éternité, dans le séjour des noces éternelles, où le Bien-Aimé paît au milieu des lis. Du lieu de votre repos, souvenez-vous de ceux qui vivent encore dans l'attente de ce même Epoux dont les embrassements éternels vous sont réservés pour les siècles des siècles. Nous attendons la Naissance du Sauveur du monde, qui doit être la fin du péché et le commencement de la justice ; nous attendons la venue de ce Sauveur dans nos âmes, afin qu'il les vivifie et qu'il se les unisse par son amour ; nous attendons enfin le Juge des vivants et des morts. Vierge très sage, fléchissez, par vos tendres prières, ce Sauveur, cet Epoux, ce Juge ; afin que sa triple visite, opérée successivement en nous, soit pour nous le principe et la consommation de cette union divine à laquelle nous devons tous aspirer. Priez aussi, Vierge très fidèle, pour l'Eglise de la terre qui vous a enfantée à l'Eglise du ciel, et qui garde si religieusement vos précieuses dépouilles Obtenez-lui cette fidélité parfaite qui la rende toujours digne de Celui qui est son Epoui aussi bien que le vôtre, et qui, l'ayant enrichie de ses dons les plus magnifiques et fortifiée des promesses les plus inviolables, veut cependant qu'elle demande et que nous demandions pour elle les grâces qui doivent la conduire au terme glorieux vers lequel elle aspire."

Considérons aujourd'hui l'état de la nature dans la saison de l'année où nous sommes arrivés. La terre s'est dépouillée de sa parure accoutumée, les fleurs ont péri, les fruits ne pendent plus aux arbres, le feuillage des forêts est dispersé par les vents, la froidure saisit toute âme vivante ; on dirait que la mort est à la porte. Si du moins le soleil conservait son éclat, et traçait encore dans les airs sa course radieuse ! Mais, de jour en jour, il rétrécit sa marche. Après une longue nuit, les hommes ne l'aperçoivent que pour le voir bientôt retomber au couchant, à l'heure même où naguère ses feux brillaient encore d'un vif éclat ; et chaque jour voit s'accélérer la rapide invasion des ténèbres. Le monde est-il destiné à voir s'éteindre pour jamais son flambeau ? Le genre humain est-il condamné à finir dans la nuit ? Les païens le craignirent ; et c'est pourquoi, comptant avec terreur les jours de cette lutte effrayante de la lumière et des ténèbres, ils consacrèrent au culte du Soleil le vingt-cinquième jour de Décembre, le solstice d'hiver, jour après lequel cet astre, l'échappant des liens qui le retenaient, commence à remonter et reprend graduellement cette ligne triomphante par laquelle naguère il divisait le ciel en deux parts.

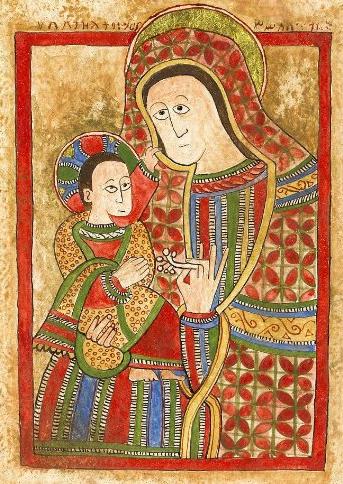

Martyre de sainte Bibiane. D'après Pietro Berettini. XVIIIe.

Nous chrétiens, illuminés des splendeurs de la foi, nous ne nous arrêterons point à ces terreurs humaines : nous cherchons un Soleil auprès duquel le soleil visible n'est que ténèbres. Avec lui, nous pourrions défier toutes les ombres matérielles ; sans lui, la lumière que nous croirions avoir ne peut que nous égarer et nous perdre.

" Ô Jésus ! Lumière véritable qui éclairez tout homme venant en ce monde, vous avez choisi, pour naître au milieu de nous, l'instant où le soleil visible est près de s'éteindre, afin de nous faire comprendre, par cette figure si frappante, l'état où nous étions réduits quand vous vîntes nous sauver en nous éclairant."

" La lumière du jour baissait, dit saint Bernard dans son premier sermon de l'Avent ; le Soleil de justice avait presque disparu ; sur la terre, à peine restait-il une faible lueur et une chaleur mourante. Car la lumière de la divine connaissance était presque éteinte ; et par l'abondance de l'iniquité, la ferveur de la charité s'était refroidie. L'Ange n'apparaissait plus ; le Prophète ne se faisait plus entendre. L'un et l'autre étaient comme découragés par la dureté et l'obstination des hommes ; mais, dit le Fils de Dieu, c'est alors que j'ai dit : Me voici, Ô Christ ! Ô Soleil de justice ! donnez-nous de bien sentir ce qu'est le monde sans vous ; ce que sont nos intelligences sans votre lumière, nos cœurs sans votre divine chaleur. Ouvrez les yeux de notre foi ; et pendant que ceux de notre corps seront témoins de la décroissance journalière de la lumière visible, nous songerons aux ténèbres de l'âme que vous seul pouvez éclairer. Alors notre cri, du fond de l'abîme, s'élèvera vers vous qui devez paraître au jour marqué, et dissiper les ombres les plus épaisses, par votre victorieuse splendeur."

lundi, 02 décembre 2024 | Lien permanent | Commentaires (3)

2 novembre. Commémoraison des fidèles trépassés.

- Commémoraison des fidèles trépassés.

" Accordez du moins un souvenir à ceux qui gémissent dans les liens du purgatoire."

Hebr. XIII, 3.

Nous ne voulons pas, mes Frères, que vous ignoriez la condition de ceux qui dorment dans le Seigneur, afin que vous ne soyez pas tristes comme ceux qui n'ont point d'espérance (I Thess. IV, 13.).

C'était le désir de l'Apôtre écrivant aux premiers chrétiens ; l'Eglise, aujourd'hui, n'en a pas d'autre. Non seulement, en effet, la vérité sur les morts met en admirable lumière l'accord en Dieu de la justice et de la bonté : les cœurs les plus durs ne résistent point à la charitable pitié qu'elle inspire, et tout ensemble elle offre au deuil de ceux qui pleurent la plus douce des consolations. Si la foi nous enseigne qu'un purgatoire existe, où des fautes inexpiées peuvent retenir ceux qui nous furent chers, il est aussi de foi que nous pouvons leur venir en aide (Conc. Trid. Sess. XXV.), il est théologiquement assuré que leur délivrance plus ou moins prompte est dans nos mains. Rappelons quelques principes de nature à éclairer ici la doctrine.

Tout péché cause double dommage au pécheur, souillant son âme, et le rendant passible de châtiment. Tache vénielle, entraînant simple déplaisance du Seigneur, et dont l'expiation ne dure qu'un temps ; souillure allant jusqu'à la difformité qui fait du coupable un objet d'abomination devant Dieu, et dont par suite la sanction ne saurait consister que dans le bannissement éternel, si l'homme n'en prévient en cette vie l'irrévocable sentence. Même alors cependant, l'effacement de la coulpe mortelle, en écartant la damnation, n'enlève pas de soi toute dette au pécheur converti ; bien qu'un débordement inusité de la grâce sur le prodigue puisse parfois, comme il est régulier dans le baptême ou le martyre, faire se perdre en l'abîme de l'oubli divin jusqu'au dernier vestige, aux moindres restes du péché, il est normal qu'en cette vie, ou par delà, satisfaction soit donnée pour toute faute à la justice.

A contre-pied du péché, tout acte surnaturel de vertu implique double profit pour le juste : il mérite à son âme un nouveau degré de grâce ; il satisfait pour la peine due aux fautes passées en la mesure de juste équivalence qui revient devant Dieu à ce labeur, cette privation, cette épreuve acceptée, cette libre souffrance d'un des membres de son Fils bien-aimé. Or, tandis que le mérite ne se cède pas et demeure personnel à qui l'acquiert, la satisfaction se prête comme valeur d'échange aux transactions spirituelles ; Dieu veut bien l'accepter pour acompte ou pour solde en faveur d'autrui, que le concessionnaire soit de ce monde ou de l'autre, à la seule condition qu'il fasse lui aussi partie par la grâce de ce corps mystique du Seigneur qui est un dans la charité (I Cor. XII, 27.).

C'est, comme l'explique Suarez en son beau traité des Suffrages, la conséquence du mystère de la communion des saints manifesté en ces jours. Invoquant l'autorité des plus anciens comme des plus grands princes de la science, discutant les objections, les restrictions proposées depuis eux par plusieurs, l'illustre théologien n'hésite pas à conclure en ce qui touche plus particulièrement les âmes souffrantes :

" J'estime que cette satisfaction des vivants pour les morts vaut en justice (Esse simpliciter de justitia.), et qu'elle est infailliblement acceptée selon toute sa valeur, et selon l'intention de celui qui l'applique ; en sorte que, par exemple, si la satisfaction qui est de mon fait me valait en justice, pour moi gardée, la remise de quatre degrés de purgatoire, elle en remet autant à l'âme pour laquelle il me plaît de l'offrir (Suarez. De Suffragiis, Sectio VI.)."

Calvaire de l'église Notre Dame de Tronoën. Bretagne. 1450.

On sait comment l'Eglise seconde sur ce point la bonne volonté de ses fils. Par la pratique des Indulgences, elle met à la disposition de leur charité l'inépuisable trésor où, d'âge en âge, les surabondantes satisfactions des saints rejoignent celles des Martyrs, ainsi que de Notre-Dame, et la réserve infinie des souffrances du Seigneur.

Presque toujours, elle approuve et permet que ces remises de peine, accordées aux vivants par sa directe puissance, soient appliquées aux morts, ; qui ne relèvent plus de sa juridiction, par mode de suffrage ; c'est-à-dire : en la manière où. comme nous venons de le voir, chaque fidèle peut offrir pour autrui à Dieu, qui l'accepte, le suffrage ou secours (Est enim suffragium, ut sumitur ex D. Thoma et aliis in 4 d. 43, auxilium quoddam, quod unus fidelis praebet alteri ad obtinendum a Deo remissionem pœnœ temporalis, vel aliud hujusmodi. Suarez. De Suffrages, in Prœmio.) de ses propres satisfactions C'est toujours la doctrine de Suarez, et il enseigne que l'Indulgence cédée aux défunts ne perd rien non plus de la certitude ou de la valeur qu'elle aurait eues pour nous qui militons encore (De Indulgentiis, Disput. LIII. Sect.).

Or, c'est sous toutes formes et c'est partout que s'offrent à nous les Indulgences.

Sachons utiliser nos trésors, et pratiquer la miséricorde envers les pauvres âmes en peine. Est-il misère plus touchante que la leur ? si poignante, que n'en approche aucune détresse de la terre ; si digne pourtant, que nulle plainte ne trouble le silence de ce " fleuve de feu qui, dans son cours imperceptible, les entraîne peu à peu à l'océan du paradis " (Mgr Gay, Vie et Vertus chrétiennes : De la charité envers l'Eglise, II.).

Pour elles, le ciel est impuissant ; car on n'y mérite plus. Lui-même Dieu, très bon, mais très juste aussi, se doit de n'accorder leur délivrance qu'au paiement intégral de la dette qui les a suivies par delà le monde de l'épreuve (Matth. V, 26.). Dette contractée à cause de nous peut-être, en notre compagnie ; et c'est vers nous qu'elles se tournent, vers nous qui continuons de ne rêver que plaisirs, tandis qu'elles brûlent, et qu'il nous serait facile d'abréger leurs tourments ! Ayez pitié de moi, ayez pitié de moi, vous au moins qui êtes mes amis ; car la main du Seigneur m'a touchée (Job XIX, 21.).

Comme si le purgatoire voyait plus que jamais regorger ses prisons sous l'affluence des multitudes qu'y précipite chaque jour la mondanité de ce siècle, peut-être aussi en raison de l'approche du règlement de compte final et universel qui clora les temps, l'Esprit-Saint ne se contente plus d'entretenir le zèle des anciennes confréries vouées dans l'Eglise au service des trépassés. Il suscite de nouvelles associations et jusqu'à des familles religieuses, dont l'unique but soit de promouvoir en toutes manières fa délivrance des âmes souffrantes ou leur soulagement.

Dans cette œuvre d'une autre rédemption des captifs, il est aussi des chrétiens qui s'exposent et s'offrent à prendre sur eux les chaînes de leurs frères, par l'abandon total consenti à cette fin, non-seulement de leurs propres satisfactions, mais encore des suffrages dont ils pourraient bénéficier après leur mort : acte héroïque de charité, qu'il ne faut point accomplir à la légère, que cependant l'Eglise approuve (Propagé au XVIII° siècle par les Clercs réguliers Théatins, enrichi de faveurs spirituelles par les Souverains Pontifes Benoît XIII, Pie VI, Pie IX) ; car il glorifie grandement le Seigneur, et pour le risque encouru d'un délai temporaire de la béatitude, mérite à son auteur d'être à jamais plus près de Dieu, par la grâce dès maintenant, dans la gloire au ciel.

Calvaire de l'église de Pleyben. Bretagne.

Mais si les suffrages du simple fidèle ont tant de prix, combien plus ceux de l'Eglise entière, dans la solennité de la prière publique et l'oblation du Sacrifice auguste où Dieu même satisfait à Dieu pour toute faute ! Ainsi qu'avant elle la Synagogue (II Mach. XII, 46.), l'Eglise dès son origine a toujours prié pour les morts.

En la manière qu'elle honorait par des actions de grâces l'anniversaire de ses fils les Martyrs, elle célébrait par des supplications celui de ses autres enfants qui pouvaient n'être point encore au ciel. Quotidiennement, dans les Mystères sacrés, elle prononçait les noms des uns et des autres à cette double tin de louange et de prière ; et de même que ne pouvant néanmoins rappeler en toute église particulière chacun des bienheureux du monde entier, elle les comprenait tous en une commune mention, ainsi faisait-elle, à la suite des recommandations spéciales au lieu ou au jour, mémoire générale des morts.

Ceux qui ne possédaient ni parents, ni amis, observe saint Augustin, n'étaient donc point dès lors cependant dépourvus de suffrages ; car ils avaient, pour obvier à leur abandon, la tendresse de la Mère commune (Aug. De cura pro mortuis, IV.).

L'Eglise ayant suivi dès le commencement, à l'égard de la mémoire des bienheureux et de celle des défunts, une marche identique, il était à prévoir que l'établissement d'une fête de tous les Saints au IX° siècle appellerait bientôt la Commémoration présente des trépassés. En 998, selon la Chronique de Sigebert de Gembloux (Ad hunc annum.), l'Abbé de Cluny, saint Odilon, l'instituait dans tous les monastères de sa dépendance, pour être célébrée à perpétuité au lendemain même de la Toussaint ; c'était sa réponse aux récriminations de l'enfer le dénonçant, lui et ses moines, en des visions rapportées dans sa Vie (Petr. Dam. ; Jotsald. II, XIII.), comme les plus intrépides secoureurs d'âmes qu'eussent à redouter, au lieu d'expiation, les puissances de l'abîme. Le monde applaudit au décret de saint Odilon, Rome l'adopta, et il devint la loi de l'Eglise latine entière.

Les Grecs font une première Commémoration générale des morts la veille de notre dimanche de Sexagésime, qui est pour eux celui de Carême prenant ou d’Apocreos, et dans lequel ils célèbrent le second avènement du Seigneur. Ils donnent le nom de samedi des âmes à ce jour, ainsi qu'au samedi d'avant la Pentecôte, où ils prient de nouveau solennellement pour tous les trépassés.

Le purgatoire. Legenda aurea. Bx J. de Voragine.

L'Eglise Romaine double aujourd'hui la tâche de son service quotidien envers la Majesté divine. La mémoire des défunts ne lui fait pas mettre en oubli l'Octave des Saints. L'Office du deuxième jour de cette Octave a précédé pour elle celui des morts ; Tierce de tous les Saints a été suivie de la Messe correspondante ; et c'est après None du même Office qu'elle va offrir le Sacrifice de l'autel pour les trépassés.

Un tel surcroît, le souci de maintenir la proportion harmonieuse établie par elle entre le double objet liturgique de ce jour, ont rendu jusqu'ici Rome peu favorable à l'extension du privilège qui autorise chaque prêtre, en Espagne, à célébrer aujourd'hui trois Messes pour les morts.

Longtemps l'Eglise mère fut presque seule, en la compagnie de ses filles les plus rapprochées, à ne pas omettre au 2 Novembre le souvenir des Saints ; la plupart des Eglises d'Occident n'avaient en ce jour d'autre Office que celui des morts. On supprimait aux différentes Heures, aussi bien qu'à Matines et à Laudes, l'Hymne ainsi que le Deus in adjutorium ; les Psaumes ordinaires y étaient suivis du Requiem aeternam, et l'on concluait par l'Oraison des défunts, comme il est de nos jours encore en usage chez les Frères Prêcheurs. L'unique Messe solennelle, celle des morts, était après Tierce. On terminait généralement à None cette commémoration des trépassés, bien que Cluny jusqu'au dernier siècle ait gardé la coutume d'en célébrer aussi les secondes Vêpres.

La remarque d'Amalaire citée plus haut, en ce qui touche l'Office des défunts, ne s'applique pas moins,à la Messe des morts. Sans parler de la suppression du Gloria in excelsis et de l’Alléluia, le Prêtre y omet au pied de l'autel le Psaume Judica me Deus, comme on le fait dans le Temps de la Passion. Il est revêtu d'ornements noirs comme au jour de la mort du Seigneur ; même suppression qu'au grand Vendredi de la plupart des bénédictions, du baiser de paix, des signes d'honneur rendus au Célébrant ; l'autel n'y est pareillement encensé qu'une fois ; le chant de l'Evangile s'y accomplit suivant le même rit, non seulement sans bénédiction du Diacre par l'Officiant, mais sans cierges, ni encens, ni baiser du texte sacré par le Prêtre. Ainsi toujours, et jusque dans la mort, l'Eglise rapproche en toutes manières ses fils de Celui dont ils sont les membres.

Le purgatoire. Antonio Guerra. XVIIIe.

EVANGILE

La suite du saint Evangile selon saint Jean. Chap. V.

" En ce temps-là, Jésus dit à la foule des Juifs :

" En vérité, en vérité, je vous le dis : l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et l'entendant ils vivront. Car tout ainsi que le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir pareillement la vie en lui-même ; et parce qu'il est Fils de l'homme, il lui a donné aussi le pouvoir de juge. N'en soyez point étonnés : l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix du Fils de Dieu ; et ceux qui ont accompli le bien ressusciteront à la vie ; mais ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour leur condamnation."

Le purgatoire n'est pas éternel. Les arrêts du jugement particulier qui suit la mort varient à l'infini sa durée ; il peut se prolonger des siècles entiers pour certaines âmes plus coupables, ou qui exclues de la communion catholique, demeurent privées des suffrages de l'Eglise, bien que la miséricorde divine ait daigné les arracher à l'enfer. Cependant la fin du monde et de tout ce qui est du temps, doit fermer le lieu de l'expiation temporaire.

Dieu saura concilier sa justice et sa grâce dans la purification des derniers venus de la race humaine, suppléer par l'intensité de la peine expiatrice à ce qui pourrait lui manquer en durée. Mais au lieu qu'en ce qui touche la béatitude, les arrêts du jugement particulier sont le plus souvent suspensifs et dilatoires, qu'ils laissent provisoirement le corps de l'élu comme du réprouvé au sort commun de la tombe : le jugement universel aura ce caractère définitif de n'enregistrer pour le ciel comme pour l'enfer que des sentences absolues, immédiatement et totalement exécutoires. Vivons donc dans l'attente de l'heure solennelle où les morts entendront la voix du Fils de Dieu.

Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, nous rappelle le Docteur des nations (Heb. X, 37, ex Habac. II, 3.) ; son jour aura la soudaineté de l'arrivée d'un voleur, nous disent comme lui (I Thess. V, 2.) et le Prince des Apôtres (II Petr. III, 10.) et Jean le bien-aimé (Apoc. XVI, 15.), faisant écho à la parole du Seigneur même (Matth. XXIV, 43.) : comme l'éclair sort de l'Orient et brille déjà en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme (Ibid. 27.).

Âmes rendant grâce pour leur rémission.

Entrons dans les sentiments qui inspirent le sublime Offertoire des défunts. Bien que l'éternelle béatitude demeure finalement assurée aux pauvres âmes en peine, et

samedi, 02 novembre 2024 | Lien permanent

3 novembre. Saint Hubert d'Aquitaine, évêque de Maastricht et Liège, patron des chasseurs. 727.

- Saint Hubert d'Aquitaine, évêque de Maastricht et Liège, patron des chasseurs. 727.

Pape : Saint Grégoire II. Roi des Francs : Thierry IV.

" Nihil Deo et angelis gratius animae conversione."

" Rien n'est plus agréable à Dieu et aux Anges que la conversion d'une âme."

Saint Ambroise, évêque de Milan.

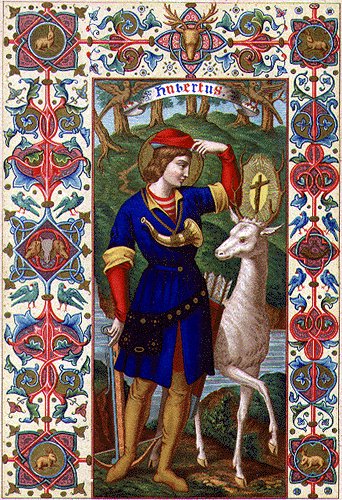

Vision de saint Hubert. Grandes heures d'Anne de Bretagne.

La noblesse, la sainteté, le zèle apostolique et le don des miracles ont rendu ce grand homme un des plus illustres évêques de l'Eglise Indivise. L'Aquitaine le reconnaît pour un de ses anciens seigneurs ; la plus ancienne lignée des rois de France, pour un de ses princes, et le pays des Ardennes, pour un de ses Apôtres. Il eut pour père Bertrand, que Molanus et Baronius font duc d'Aquitaine, et que quelques autres font descendre de Clotaire Ier, roi des Francs, et pour mère Hugberne, ou Afre, soeur de sainte Ode, noble comme son mari.

On l'éleva dans les lettres et dans tous les autres exercices d'une personne de sa qualité, et il y devint si adroit, qu'il était estimé comme un des jeunes seigneurs les plus accomplis du royaume.

Lorsqu'il fut en âge de paraître à la cour, ses parents l'envoyèrent à celle de Thierry III, fils de Clovis II ; il s'y rendit si recommandable par sa prudence, son honnêteté et ses manières agréables, qu'il mérita d'être élevé à la dignité de comte du palais. Cette haute fonction lui fournit l'occasion de montrer la sagesse et la probité qui le distinguaient et qui l'élevèrent bien haut dans l'estime de ses compagnons de cour. Ici encore il fut témoin des plus beaux exemples de piété, d'abnégation et de dévouement.

Plusieurs de ces nobles seigneurs quittaient la cour, et renonçaient aux honneurs et à l'éclat du monde pour se vouer aux travaux apostoliques, ou devenir moines. Mais Hubert n'imita pas d'abord ces beaux exemples de vertu qu'il avait sous les yeux. Vivant à la cour, entouré des séductions qui en font un séjour si dangereux, même pour le plus sage, sa jeunesse fut enveloppée dans les troubles de ces fréquentes révolutions qui, grâce à l'indolence des rois fainéants, bouleversèrent si souvent le royaume de France, et permirent tantôt aux factions, tantôt à l'intrigue de se mettre au-dessus des lois.

Statue de saint Hubert. Cathédrale Saint-Paul de Liège. XVIIe.

Le jeune Hubert passa quelque temps à la cour de Thierry ; cependant la tyrannie du ministre Ebroïn rendit odieuse la domination du maître. Les sujets se révoltèrent et en vinrent jusqu'à déposer leur roi. Celui-ci ayant remonté sur le trône quelque temps après, Hubert passa encore plusieurs années à la cour de ce roi, son protecteur.

Là, sa vie, sans être celle d'un prince déréglé, se ressentit néanmoins du tumulte au milieu duquel il acceptait de vivre. A la vérité on ne remarquait pas en lui des vices grossiers ni des actes bien répréhensibles ; mais toute sa " religion " se bornait à observer ce que dictent les principes de la probité naturelle. Ses vertus étaient purement humaines : c'était dans le Christianisme un honnête homme selon le monde. Il ne connaissait pas encore cet esprit d'humilité pratique, d'ascèse et de prière qui est la base de la Foi Chrétienne, et sans lequel le Chrétien ne l'est que de nom et d'apparence.

Il aimait la chasse avec passion, et il y perdait un temps précieux qu'il aurait dû consacrer au service de Dieu. Il se livrait aveuglément aux plaisirs d'une vie mondaine, lorsque tout à coup le cruel Ebroïn s'échappe de sa prison, recouvre son pouvoir de maire du palais, et en exerce tyranniquement le pouvoir. Rien ne l'empêche de suivre ses mouvements d'avarice et d'oppression contre les grands et les évêques : il pille les églises et les couvents, et donne un libre cour à ses vengeances impies et cruelles.

Une sorte de migration, causée par les cruautés d'Ebroïn, s'établit de la Neustrie vers l'Austrasie. Pépin d'Herstal, qui exerçait dans ce dernier pays les fonctions de maire du palais, recevait les transfuges à bras ouverts. Le jeune comte Hubert, voulant se soustraire à la tyrannie d'Ebroïn, quitta la cour du roi de Neustrie, et se retira en Austrasie, auprès de Pépin, son parent, qui l'accueillit favorablement. Il lui donna des emplois et le créa grand-maître de sa maison.

Hubert dut suivre son protecteur dans les différents voyages qu'il faisait, tantôt à son château de Landen et de Jupille, et à sa terre d'Amberloux, tantôt dans les guerres qu'il avait à soutenir contre les princes, ses voisins ce qui donna à Pépin l'occasion de reconnaître la valeur du jeune Hubert. Il voulut alors qu'il s'établît dans le pays par les liens du mariage. C'est en effet vers cette époque (682), qu'eut lieu son mariage avec Floribanne, fille de Dagobert, comte de Louvain, princesse recommandable autant par ses vertus que par ses rares qualités.

Saint Charlemagne au tombeau de saint Hubert. Liège.

Cependant Hubert, lancé dans la dissipation de la cour, continuait à se livrer aux folles joies d'une vie mondaine. Ce n'est pas qu'il manquât, à la cour, d'avis salutaires et d'exemples édifiants de piété chrétienne. Saint Lambert y prêchait avec force les saintes maximes de la Foi Chrétienne ; Plectrude, femme de Pépin, pratiquait les plus héroïques vertus : elle vivait, il est vrai, au sein des grandeurs ; mais elle avait à déplorer la vie criminelle de son mari, et tâchait de dissiper par des voyages et par son éloignement de la cour, les affronts qu'elle recevait à cause de la maîtresse de son mari, la belle mais ambitieuse Alpaïde, mère adultérine de Charles-Martel.

Il ne fallait rien moins qu'un coup extraordinaire de la grâce pour ramener Hubert d'une vie toute mondaine à une vie plus Chrétienne. Ce coup arriva. Dieu, qui avait sur lui des desseins secrets, et touché sans doute par les prières de tant de saints parents d'Hubert, l'arrêta dans la plus grande impétuosité de son aveugle passion. Il le transforma de chasseur d'animaux sauvages, en apôtre zélé qui devait porter la lumière de l'Evangile dans ces contrées mêmes, devenues le théâtre de ses vains amusements.

Ainsi, un jour de fête solennelle, que les fidèles s'assemblaient en foule dans les églises, pour y entendre la Parole de Dieu et y assister aux saints Mystères, ce jeune seigneur, accompagné de ses gens et précédé d'une meute de chiens, s'en alla dans la forêt d'Ardennes pour y chasser. Son chapelain, saint Bérégise, avait tout tenté, mais en vain, pour l'empêcher de priver ses gens de la Semaine Sainte, puisque lui n'en avait cure.

Hubert partit donc pour une chasse effreinée. Mais Notre Seigneur se servit de cette occasion pour lui toucher le coeur et le gagner entièrement. Pendant qu'il chassait, un cerf d'une beauté remarquable se présenta devant lui, et à son grand étonnement il aperçut un crucifix entre les branches de son bois, et il entendit une voix qui lui dit :

" Hubert, Hubert, jusques à quand poursuivras-tu les bêtes dans les forêts ? Jusques à quand cette vaine passion te fera-t-elle oublier le Salut de ton âme ? Ignores-tu que tu es sur la terre pour connaître et aimer ton Créateur et ainsi le posséder dans le Ciel ?... Si tu ne te convertis au Seigneur, en embrassant une sainte vie, tu tomberas dans les abîmes de l'enfer."

Ce spectacle et cette voix le remplirent en même temps d'admiration et de frayeur ; il descendit de cheval, se prosterna contre terre, adora la Croix de son Maître que le cerf lui présentait, et promit qu'il abandonnerait le monde et se consacrerait entièrement à la sainte vie chrétienne.

Saint Hubert. Chêne sculpté polychromé et doré.

Après cette décision, ce retournement radical, il mit un terme à la chasse et rentra chez lui. Puis, il alla trouver saint Lambert, évêque de Tongres, Liège & Maastricht (un seul et même siège épiscopal), dont les vertus et la sainteté lui étaient d'ailleurs bien connues ; il le choisit pour maître dans les voies du Salut.

Saint Lambert le reçut avec une grande bonté, le retint auprès de lui plusieurs jours, pour l'instruire plus parfaitement dans la perfection Chrétienne, et pour lui parler de Dieu et des choses célestes. Quoique le miracle de la grâce eût changé le coeur d'Hubert, et qu'il aspirât aussitôt à quitter le monde et ses folles joies, des liens consacrés par la religion et la justice, l'y retinrent encore quelques années (683-685).

Il lui fallait d'ailleurs encore ce temps d'épreuve pour correspondre à la grâce, pour crucifier le vieil homme, pour en détruire tous les sentiments, et pour préparer la voie à l'accomplissement des desseins que Notre Seigneur Jésus-Christ avait sur lui.

Sous la direction de saint Lambert, il fit des progrès rapides dans la vocation qu'il avait reçue du Ciel. Il travaillait et priait sans cesse pour faire régner Dieu dans son âme. Il aurait volontiers fait le sacrifice de ses biens, si cela eut été possible dans le moment pour suivre saint Lambert dans le ministère de la parole de Dieu et la sanctification des âmes.

Au moment où Hubert, ne faisant qu'obéir à l'influence de la grâce divine dans son coeur, concevait la pensée et le violent désir d'abandoner la vie mondaine et les obligations princières, arriva la mort de Floribanne, son épouse bien-aimée. Cette princesse mourut (685) en donnant le jour à Floribert, qui succèdera à saint Hubert sur le siège épiscopal de Liège.

Dès lors, Hubert évitait avec soin les célébrations mondaines. Son coeur en était déjà détaché, mais cela ne suffisait pas à son ardeur; son âme avait encore trop de points de contact avec le monde, et ce monde lui faisait mal. L'exemple et les paroles de saint Lambert l'enflammaient tellement de l'amour divin, qu'il en vint jusqu'à former le projet d'abandonner le monde et d'embrasser la vie monastique, afin de mener une vie plus parfaite, et plus rapprochée de Dieu. Il se sentait le même courage que son maître, le même amour de Dieu, le même zèle pour le Salut des âmes. Il voulut devenir son disciple.

Saint Hubert. Manuscrit bourguignon du XVIe.

Il renonce à toutes ses dignités et dépose les insignes militaires, pour se revêtir de l'humble tunique du pèlerin Chrétien. Il remet au roi Thierry le collier et la ceinture de soldat ; il ne pense plus qu'à fouler aux pieds par quelque action généreuse, la gloire et les appâts du monde. Devenu héritier du duché d'Aquitaine par la mort de son père (688), il cède ses droits à son frère Eudon, et lui confie son fils Floribert âgé de 3 ans. Il renonce ainsi aux affections les plus légitimes.

Rempli de mépris pour les richesses et les biens du monde, Hubert distribua aux pauvres ce qu'il possédait : il trouvait que c'était acheter à bon compte le Salut éternel de son âme, que de lui sacrifier ces périssables richesses. Il ne retint du monde qu'une haire et un corselet dont il se revêtit, pour se retirer dans la solitude. Voilà donc son sacrifice accompli et son divorce avec la vie mondaine consommé. Les mondains le poursuivent de leurs attaques et de leurs railleries ; mais, à l'exemple d'autres nobles contemporains, ses modèles, il ne répond aux invectives dont on l'accable, que par ces paroles : " Ô heureux affronts que de déplaire avec Jésus-Christ !"

Hubert avait vaincu son premier ennemi, le monde, en le fuyant. Il lui avait été assez longtemps dévoué ; il en avait connu les attaques et les innombrables pièges; il avait été victime de ses fausses hontes, de ses préjugés, de ses mensonges. C'en était trop. Maintenant il lui dénie ses prétendus droits sur lui : il désobéit à ses lois; il brave ses calomnies ; il méprise ses faux raisonnements. Il se retire loin de son ennemi à jamais terrassé et va jouir du prix de sa victoire au sein des mystérieuses joies de la pénitence.

Il avait arrêté le projet de vivre dans la retraite, à l'exemple de tant de ses contemporains et d'autres nobles compagnons de cour. Mais avant d'agir, il consulta Dieu et prit l'avis de saint Lambert, à qui il était parfaitement soumis. Ce fut par les conseils du saint évêque qu'il se conduisit dans cette affaire. Il choisit pour séjour de sa pénitence volontaire les lieux mêmes qui avaient été le théâtre de son divertissement favori ; voulant désormais expier sur les lieux, par une vie pénitente, l'attache trop violente qu'il avait eue aux plaisirs de la chasse. Il alla donc (689) fixer sa demeure dans la grande forêt d'Ardennes, dans un endroit non éloigné du futur monastère d'Andage (aujourd'hui Saint-Hubert), où, pendant plusieurs années, il mena la vie la plus austère. D'autres prétendent que saint Hubert se retira au monastère de Stavelot, qui est aussi dans la forêt d'Ardennes ; mais qu'après un certain temps d'épreuve de fidélité, il put quitter cette maison, et aller mener dans une solitude complète un genre de vie plus austère.

Attentif à veiller sur lui-même et à joindre la solitude de l'âme à celle du corps, il ne craignait rien tant que de tomber dans la lâcheté et de perdre par là les avantages qu'il s'était procurés. Après avoir vaincu le monde, il travailla à se vaincre lui-même. Sachant que Dieu agrée principalement le sacrifice du coeur, et que les sacrifices qu'il avait faits jusque-là seraient défectueux, qu'ils seraient même un acte d'hypocrisie, s'il n'y joignait la pratique des vertus et le renoncement intérieur, il commença par s'établir solidement dans l'humilité et le mépris de soi-même ; il employa toute l'activité dont son âme était capable à examiner le déréglement de ses affections, à veiller sur ses sens et sur tous les mouvements de son coeur.

Tryptique de saint Hubert. Hubert Le Pévost. XVIe.

Dès lors, la prière, les veilles, l'ascèse devinrent les délices de ce héros de la pénitence. Son vêtement était tout sauf un abri contre la rigueur du climat qu'il habitait. Sa nourriture, comme celle d'autres pénitents qui l'avaient précédé, consistait en un peu d'herbes et de racines ; l'eau pure était sa boisson. Il cherchait ainsi à se rapprocher de Dieu. Si, dans les combats incessants que le vieil homme livre au nouveau, sa pensée se reportait malgré lui au milieu des joies et des fastes d'une vie mondaine, cette voix qui l'avait une première fois appelé résonnait encore dans son coeur, et cela suffisait pour étouffer le cri de la nature.

Quoiqu'il fût caché au sein de la solitude, il ne laissa pas que d'éprouver les assauts du tentateur. On a beau fuir le monde, le démon nous suit partout, et lors même que nous nous sommes retranchés sous la protection du Très-Haut, toujours il entretient des intelligences secrètes avec cet ennemi domestique qui réside dans notre propre coeur, qui ne mourra qu'avec nous et qui cherche à lui livrer la place. C'est par son exacte vigilance sur ses sens, par ses austérités continuelles, son humilité profonde, sa confiance en Dieu et sa prière fervente que notre Saint triomphait des tentations violentes du démon. Les fréquentes attaques et les ruses nouvelles de l'ennemi du salut ne l'empêchèrent point de vivre dans la plus intime union avec Dieu, et dans une inaltérable tranquillité d'âme : avantages précieux que ne manque pas d'obtenir l'homme qui est accoutumé à mortifier ses passions. Cette sainte vie lui rendait comme sensible la présence de Dieu et de ses Anges.

Nous apprenons la légende suivante de Gilles d'Orval, composée plusieurs siècles après, dans ses additions à la vie de notre Saint, composée par Anselin, chanoine de Liège, que saint Lambert, désirant qu'un si cher disciple reçût de nouveaux accroissements de grâces par les prières des bienheureux apôtres saint Pierre et saint Paul, lui persuada de faire un voyage à Rome pour y rendre honneur à leurs cendres et y implorer, au pied de leurs tombeaux, la faveur de leur assistance et de leur protection. Hubert obéit au désir de son maître.

Il quitta sa solitude, se rendit à Rome et y honora les dépouilles sacrées. Pendant qu'il y était, saint Lambert fut martyrisé pour le sujet et de la manière que nous l'avons dit en sa vie, et à la même heure un Ange apparut au pape romain Serge Ier qui, après l'office des Matines et une longue prière, prenait un peu de sommeil, et lui présentant le bâton pastoral de ce glorieux martyr, il le pressa d'ordonner en sa place Hubert qu'il découvrirait le matin à certains signes dans l'église de Saint-Pierre. Le pape eût pu douter de cette révélation si elle n'eût été accompagnée d'un signe extérieur qui l'eût rendue indubitable ; mais il en connut évidemment la vérité, lorsqu'à son réveil il trouva auprès de lui cette précieuse crosse qui avait été la marque de la vigilance et de la fermeté intrépides de ce grand martyr.

Bas-relief de saint Hubert. XIIe.

dimanche, 03 novembre 2024 | Lien permanent | Commentaires (2)

4 novembre. Saint Charles Borromée, archevêque de Milan, cardinal. 1584.

- Saint Charles Borromée, archevêque de Milan, cardinal. 1584.

" Sèche tes pleurs, terre de Milan, celui dont tu portes le deuil est revenu parmi tes enfants : Ambroise revit dans Borromée."

Hugues Vaillant, Fasti Sacri.

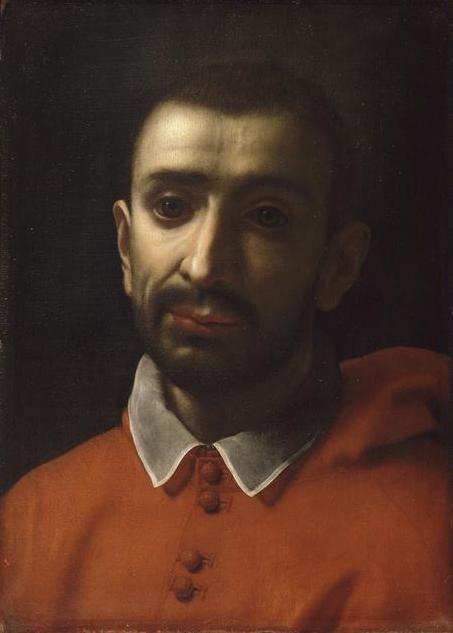

Saint Charles Borromée. Carlo Dulci. Dijon. 1659.

HUMILITAS

Le temps était venu où l'énigmatique devise de la noble maison se justifierait dans son membre le plus illustre ; où, au faîte des grandeurs, un Borromée saurait vider de soi son coeur pour le remplir de Dieu : en sorte pourtant que, loin de renier la fierté de sa race, plus intrépide qu'aucun, cet humble éclipserait dans ses entreprises les hauts faits d'une longue suite d'aïeux. Nouvelle preuve que l'humilité ne déprime jamais.

Charles naquit au territoire de Milan, de la noble famille des Borromée. Une lumière divine, qui brilla de nuit sur la chambre où sa mère le mettait au monde, fit présager combien éclatante serait sa sainteté. Inscrit dès l'enfance dans les rangs de la milice cléricale, et pourvu bientôt d'une abbaye, il avertit son père qu'on ne devait pas convertir ses revenus en bien familial, prenant grand soin, dès que l'administration lui en fut remise, de distribuer lui-même tout le surplus aux pauvres. Pavie le vit adolescent s'adonner aux études libérales. Son amour de la chasteté lui fit repousser avec une invincible constance des femmes perdues envoyées plus d'une fois pour ébranler sa pureté. Agrégé dans sa vingt-troisième année au sacre collège des Cardinaux par Pie IV, son oncle, il l'illustra par la splendeur d'une piété insigne et de toutes les vertus. Pie IV le créa bientôt archevêque de Milan. On le vit dès lors employer tout son zèle pour appliquer dans l'Eglise à lui confiée le saint concile de Trente, dont l'achèvement récent était dû surtout à ses soins. Pour réformer les dérèglements de son peuple, il célébra de nombreux synodes, et se montra lui-même un modèle achevé de sainteté. Il se donna beaucoup de peine pour chasser l'hérésie de la Suisse et du pays des Grisons ; grand nombre d'habitants de ces contrées furent ainsi ramenés à la foi véritable.

Saint Charles Borromée. Détail. Eglise Saint-Pierre-&-Saint-Paul.

Une des circonstances où la charité du bienheureux se signala davantage, fut lorsqu'en un seul jour il donna aux pauvres tout le prix provenant de la vente de la principauté d'Oria, lequel se montait à quarante mille écus d'or. Une autre fois, c'était vingt autres mille, reçus en legs, qu'il distribuait non moins généreusement. Abondamment pourvu de revenus d'Eglise par son oncle, il se démit de ses bénéfices, n'en retenant quelques-uns que pour subvenir à ses propres nécessités et aux besoins des malheureux. Au temps où la peste sévissait à Milan, il aliéna en faveur de ceux-ci le mobilier de sa maison, sans se réserver même un lit, et coucha dorénavant sur une planche nue. Les pestiférés eurent en lui un père dont la tendresse et le dévouement leur furent d'un merveilleux secours ; il les visitait assidûment, leur administrait les Sacrements de ses propres mains ce pendant que, s'interposant comme médiateur entre eux et le ciel, il s'abîmait dans la prière : on le vit présider des supplications publiques qu'il avait ordonnées, les pieds nus et en sang, la corde au cou, chargé d'une croix, s'offrant comme victime pour les péchés du peuple, s'évertuant à détourner la colère de Dieu. Il se montra l'intrépide défenseur de la liberté de l'Eglise. Son zèle pour le rétablissement de la discipline amena des rebelles à tirer sur lui un coup d'arquebuse, pendant qu'il était en prières ; mais par la protection divine, la balle, qui l'avait atteint, ne lui fit aucun mal.

Saint Charles Borromée baptisant un enfant.

Soixante ans déjà s'étaient écoulés de ce siècle de Luther qui fut si fatal au monde, et les ruines s'amoncelaient sans fin, tandis que chaque jour menaçait l'Eglise d'un danger nouveau. Les Protestants venaient d'imposer aux catholiques d'Allemagne le traité de Passau qui consacrait leur triomphe, et octroyait aux dissidents l'égalité avec la liberté.

Telle était la situation politique que le ministre d'Etat de Pie IV avait mission d'enrayer, d'utiliser au mieux des intérêts du Siège apostolique et de l'Eglise. Charles n'hésita pas. Appelant la foi au secours de son inexpérience, il comprit qu'au déluge d'erreurs sous lequel le monde menaçait de périr, Rome se devait avant tout d'opposer comme digue l'intégrale vérité dont elle est la gardienne ; il se dit qu'en face d'une hérésie se parant du grand nom de Réforme et déchaînant toutes les passions, l'Eglise, qui sans cesse renouvelle sa jeunesse (Psalm. CII, 5.), aurait beau jeu de prendre occasion de l'attaque pour fortifier sa discipline, élever les mœurs de ses fils, manifester à tous les yeux son indéfectible sainteté. C'était la pensée qui déjà, sous Paul III et Jules III, avait amené la convocation du concile de Trente, inspiré ses décrets de définitions dogmatiques et de réformation. Mais le concile, deux fois interrompu , n'avait point achevé son œuvre, qui restait contestée.

Saint Charles Borromée. Joseph Vaudechamp.

Depuis huit ans qu'elle demeurait suspendue, les difficultés d'une reprise ne faisaient que s'accroître, en raison des prétentions discordantes qu'affichaient à son sujet les princes. Tous les efforts du cardinal neveu se tournèrent à vaincre l'obstacle. Il y consacra ses jours et ses nuits, pénétrant de ses vues le Pontife suprême, inspirant son zèle aux nonces accrédités près des cours, rivalisant d'habileté autant que de fermeté avec les diplomates de carrière pour triompher des préjugés ou du mauvais vouloir des rois. Et quand, après deux ans donnés à ces négociations épineuses, les Pères de Trente se réunirent enfin, Charles apparut comme la providence et l'ange tutélaire de l'auguste assemblée ; elle lui dut son organisation matérielle, sa sécurité politique, la pleine indépendance de ses délibérations, leur continuité désormais ininterrompue. Retenu à Rome, il est l'intermédiaire du Pape et du concile. La confiance des légats présidents lui est vite acquise ; les archives pontificales en gardent la preuve : c'est à lui qu'ils recourent journellement, dans leurs sollicitudes et parfois leurs angoisses, comme au meilleur conseil, à l'appui le plus sûr.

" A cause d'elle, ma jeunesse sera honorée des vieillards ; les princes admireront mes avis : si je me tais, ils attendront que je parle; quand j'ouvrirai la bouche, ils m'écouteront attentifs, les mains sur leurs lèvres." (Sap. VIII, 10-12.).

Ainsi en fut-il de Charles Borromée, à ce moment critique de l'histoire du monde ; et l'on comprend que la Sagesse divine qu'il écoutait si docilement, qui l'inspirait si pleinement, ait rendu son nom immortel dans la mémoire reconnaissante des peuples (Ibid. 13.).

Saint Charles Borromée administrant le sacrement de la

C'est de ce concile de Trente dont l'achèvement lui est dû, que Bossuet reconnaît, en sa Défense de la trop fameuse Déclaration, qu'il ramena l'Eglise à la pureté de ses origines autant que le permettait l'iniquité des temps (Gallia orthodoxa, Pars III, Lib. XI, c. 13 ; VII, c. 40.). Ecoutons ce qu'à l'heure où les assises œcuméniques du Vatican venaient de s'ouvrir, l'évêque de Poitiers, le futur cardinal Pie, disait " de ce concile de Trente, qui, à meilleur titre que celui même de Nicée, a mérité d'être appelé le grand concile ; de ce concile dont il est juste d'affirmer que, depuis la création du monde, aucune assemblée d'hommes n'a réussi à introduire parmi les hommes une aussi grande perfection ; de ce concile dont on a pu dire que, comme un arbre de vie, il a pour toujours rendu à l'Eglise la vigueur de sa jeunesse. Plus de trois siècles se sont écoulés depuis qu'il termina ses travaux, et sa vertu curative et fortifiante n'a point cessé de se faire sentir ". (Discours prononcé à Rome, dans l'église de Saint-André della Valle, le 14 janvier 1870.).

Charles inspira les mesures adoptées dans ce but par Pie IV, et au développement desquelles les Pontifes qui suivirent attachèrent leurs noms. La revision des livres liturgiques, la rédaction du Catéchisme romain l'eurent pour promoteur. Avant tout, et sur toutes choses, il fut l'exemplaire vivant delà discipline renouvelée, acquérant ainsi le droit de s'en montrer envers et contre tous l'infatigable zélateur. Rome, initiée par lui à la réforme salutaire où il convenait qu'elle précédât l'armée entière des chrétiens, se transforma en quelques mois. Les trois églises dédiées à saint Charles en ses murs (Saint-Charles aux Catinari, l'une des plus belles de Rome ; Saint-Charles au Corso, qui garde son cœur ; Saint-Charles aux Quatre-Fontaines), les nombreux autels qui portent son nom dans les autres sanctuaires de la cité reine, témoignent de la gratitude persévérante qu'elle lui a vouée.

Saint Charles Borromée priant pour les malades de la peste.

Eglise Saint-Maurice. Jacques Van Oost Le Jeune. Lille. Flandres. XVIIe.

Son administration cependant et son séjour n'y dépassèrent pas les six années du pontificat de Pie IV. A la mort de celui-ci, malgré les instances de saint Pie V, qu'il contribua plus que personne à lui donner pour successeur, Charles quitta Rome pour Milan où l'appelait son titre d'archevêque de cette ville. Depuis près d'un siècle, la grande cité lombarde ne connaissait guère que de nom ses pasteurs, et cet abandon l'avait, comme tant d'autres en ces temps, livrée au loup qui ravit et disperse le troupeau (Johan. X, 12.).

Notre Saint comprenait autrement le devoir de la charge des âmes. Il s'y donnera tout entier, sans ménagement de lui-même, sans nul souci des jugements humains, sans crainte des puissants. Traiter dans l'esprit de Jésus-Christ les intérêts de Jésus-Christ sera sa maxime (Acta Eccl. Mediolanensis, Oratio habita in concil. prov. VI.), son programmées ordonnances édictées à Trente. L'épiscopat de saint Charles fut la mise en action du grand concile ; il resta comme sa forme vécue, son modèle d'application pratique en toute Eglise, la preuve aussi de son efficacité, la démonstration effective qu'il suffisait à toute réforme, qu'il pouvait sanctifier à lui seul pasteur et troupeau.

Saint Charles Borromée donnant la sainte communion

Son abstinence fut admirable : il jeûnait le plus souvent au pain et à l'eau, y ajoutant parfois quelques légumes. Il domptait son corps par les veilles, un âpre cilice, des disciplines sans fin. L'humilité et la douceur lui étaient deux vertus très chères. Bien qu'occupé des plus graves soins, il n'omit jamais de prier ni de prêcher. Il bâtit nombre d'églises, de monastères, de maisons d'enseignement. Nombreux furent ses écrits, et précieux, pour l'instruction surtout des évêques ; on doit aussi à son intervention le catéchisme des prêtres à charge d'âmes. Enfin s'étant retiré dans la solitude du mont Varallo, où les mystères de la Passion sont représentés au vif en de pieuses sculptures, il y passa quelques jours moins durs par ses macérations volontaires qu'ils n'étaient doux en la méditation des souffrances du Seigneur. Saisi de la fièvre en ce lieu, il revint à Milan ; mais le mal s'aggravant, on le couvrit du cilice et de la cendre, et les yeux sur le crucifix il passa au ciel. C'était le trois des nones de novembre, en la quarante-septième année de son âge, qui était l'an du Seigneur mil cinq cent quatre-vingt-quatre. Des miracles éclatèrent bientôt à son invocation, et le Souverain Pontife Paul V le mit au nombre des Saints.

Saint Charles Borromée donnant des constitutions aux Ursulines.

Hôtel-Dieu. Jean Tassel et Nicolas Antoine. Dijon. Bourgogne. XVIIe.

Nous eussions voulu donner mieux qu'un souvenir à ces Acta Ecclesiae Mediolanensis, pieusement rassemblés par des mains fidèles, et où notre Saint paraît si grand ! C'est là qu'à la suite des six conciles de sa province et des onze synodes diocésains qu'il présida, se déroule l'inépuisable série des mandements généraux ou spéciaux que lui dicta son zèle ; lettres pastorales, où brille le Mémorial sublime qui suivit la peste de Milan ; instructions sur la sainte Liturgie, la tenue des Eglises, la prédication, l'administration des divers Sacrements, et entre lesquelles se détache l'instruction célèbre aux Confesseurs ; ordonnances concernant le for archiépiscopal, la chancellerie, les visites canoniques; règlements pour la famille domestique de l'archevêque et ses vicaires ou officiers de tous rangs, pour les prêtres des paroisses et leurs réunions dans les conférences dont il introduisit l'usage, pour les Oblats qu'il avait fondés, les séminaires, les écoles, les confréries ; édits et décrets, tableaux enfin et formulaires universels. Véritable encyclopédie pastorale, dont l'ampleur grandiose ne laisse guère soupçonner la brièveté de cette existence terminée à quarante-six ans, ni les épreuves et les combats qui, semble-t-il, auraient dû l'absorber tout entière.

Tentative d'assassinat sur saint Charles Borromée. Montauban. XVIIe.

PRIERE

" Successeur d'Ambroise, vous fûtes l'héritier de son zèle pour la maison de Dieu ; votre action fut pui

lundi, 04 novembre 2024 | Lien permanent | Commentaires (3)

16 novembre. Saint Eucher, évêque de Lyon. 450.

- Saint Eucher, évêque de Lyon. 450.

Pape : Saint Léon Ier, le Grand. Empereur romain d'Occident : Valentinien III. Roi des Francs : Mérovée.

" Que la modestie soit l'ornement de votre sagesse, et que la pudeur domine en vous toutes les vertus."

Saint Jérôme.

Saint Eucher. Legenda aurea. Bx J. de Voragine. R. de Monbaston. XIVe.

Bien qu'il ait laissé un grand renom de sainteté, Eucher n'a pas eu la chance de trouver un biographe, de sorte que sa vie, d'ailleurs peu mouvementée, est assez mal connue.

Il appartenait certainement à une grande famille gauloise ; il nomme au nombre de ses parents un certain Priscus Valerianus qui semble bien avoir été préfet du prétoire des Gaules et cousin de l'empereur Avitus. On ignore le nom et la résidence de son père et de sa mère; il est probable qu'ils étaient Chrétiens, puisque Eucher ne se présente jamais comme un converti. Devenu évêque de Lyon, Eucher parlait des gloires locales comme pouvait en parler un Lyonnais de naissance ; on ne peut tout même pas en conclure qu'il était né dans cette ville.

Eucher serait né vers 380-390. Il fit sûrement d'excellentes études ; ses écrits montrent qu'il maniait la langue latine avec une perfection presque classique, peu commune à cette époque.

Il se maria avec une jeune fille de son sang, Galla, dont il eut deux fils, Salonius et Veranus. On ne sait pas si Eucher occupa des charges importantes, on ignore tout de son activité.

Eucher et Galla étaient encore assez jeunes quand ils résolurent de quitter le monde - l'aîné de leurs fils, Salonius, n'avait guère que 10 ans. Eucher se rendit tout d'abord à Lérins, dans l'île qui porte aujourd'hui le nom de Saint-Honorat ; il passa 2 ans dans ce monastère déjà célèbre, sous la direction de saint Honorat, pour s'initier aux pratiques de la perfection ; puis il alla se fixer dans l'île voisine de Léro, aujourd'hui Sainte-Marguerite, où Galla vint le rejoindre.

Pour se sanctifier, sans se séparer, les deux époux avaient résolu de vivre comme frère et soeur, en surveillant l'éducation de leurs enfants qui furent confiés aux maîtres illustres de Lérins, Hilaire et Salvien.

Eucher et Galla voulaient chercher Dieu ; la solitude leur permettait de prier à loisir ; ils étudiaient les saintes Ecritures, non pour élucider des problèmes d'exégèse, mais pour y chercher des règles de vie. Ils n'auraient pas voulu se contenter de vieillir à la façon calme et tranquille des braves gentilshommes campagnards, mais Eucher n'était nullement désireux de pratiquer des austérités effrayantes; parlant de son " désert ", il écrit qu'il " abonde en eaux vives, en ombrages verdoyants, en fleurs parfumées. Agréable aux yeux comme aux narines, il s'offre à ceux qui l'habite comme un vrai paradis ". Il n'excluait ni une certaine douceur de vivre, ni surtout de chaudes amitiés.

Le monastère de l'île Saint-Honorat (une des îles de Lérins)

Cassien, qui fut justement un de ses amis, semble pourtant insinuer dans sa préface à sa deuxième série de Conférences qu'Eucher avait eu l'intention de se rendre en Égypte pour s'édifier au spectacle des vertus des ascètes, et que c'est pour lui éviter les fatigues et les périls d'un si long voyage que lui, Cassien, se décida à reprendre la plume. On peut penser plus simplement que si le destinataire n'avait pas de goûts aventureux, l'auteur savait tourner une dédicace, et que l'un et l'autre savouraient les aimables insinuations que suggère l'amitié.

Ce n'est que pressé par le besoin de témoigner son amitié à Eucher et à Galla que Paulin de Nole correspondait avec eux ; la dernière lettre que nous ayons de lui, écrite vers 423-426, ne veut que leur exprimer son affection en insistant sur la solidité de l'amitié fondée sur le Christ. Eucher lui-même n'écrivait que par amitié ou par amour paternel. Le premier ouvrage d'Eucher qui nous soit parvenu est une longue lettre qu'il adressa à Hilaire en 427.

Quand Honorat de Lérins avait été nommé évêque d'Arles, Hilaire l'avait accompagné (426), mais il ne tarda guère à regretter son île. Eucher s'empressa de le féliciter en lui envoyant un " éloge de la solitude ". Peu après, il composait à l'intention de son parent Valérien une démonstration fort pressante pour le persuader de mépriser le monde et la philosophie du siècle, mais son argumentation ne suffit pas à convaincre son correspondant.

Vers 435, Eucher fut élu évêque de Lyon. Ce choix n'avait rien de surprenant ; on avait alors l'habitude de désigner pour l'épiscopat de grands personnages qui souvent n'étaient pas même clercs, ce qui n'allait pas toujours sans inconvénient ; ce n'était pas le cas d'Eucher : son séjour à Lérins, monastère fort renommé, garantissait la profondeur de sa Foi et l'étendue de sa science théologique.

L'évêché de Lyon était fort important, mais nous ne pouvons nous faire aucune idée de l'activité épiscopale d'Eucher. Il s'occupa des moines de l'Ile-Barbe et dans une période difficile leur fit envoyer du blé, du vin, du fromage et de l'huile. Il assista en 441 au 1er concile d'Orange, qui dirigé de main de maître par son ami Hilaire, devenu évêque d'Arles, édicta un certain nombre de mesures disciplinaires.

De tempérament calme, Eucher évita de s'engager dans des affaires épineuses. Dans les controverses au sujet de la grâce, il semble avoir gardé une prudente neutralité. Son ami Cassien lui avait dédié, entre autres, sa fameuse XIIIe Conférence. Or dans ceux de ses écrits qui nous sont parvenus, Eucher ne discute pas la question. On se demande quelle place il lui avait faite dans le résumé des Conférences qu'il avait arrangé et qui est perdu, une bien petite sans doute, car il ne s'intéressait guère, semble-t-il, aux spéculations abstraites.

Les deux ouvrages qu'il composa avec ses fils pendant son épiscopat nous montrent bien sa manière. Le premier, Formulae spiritalis intelligentiae, est dédié à son fils cadet Veranus ; le second, Instructiones, à l'aîné, Salonius. Ce sont les réponses à des questions posées par ses fils qui l'avaient sans doute accompagné à Lyon et qui aimaient à chercher avec lui l'explication des passages difficiles de l'Écriture.

L'église Saint-Nizier de Lyon fut fondée par saint Eucher.

Le premier livre des Instructiones, sous forme de questions et de réponses, n'a pas seulement l'aspect extérieur d'un catéchisme, il en a aussi la clarté et la brièveté, quelquefois aux dépens de la profondeur théologique. Le deuxième livre explique le sens de mots hébreux et grecs d'une façon également didactique. Quant aux Formulae, ce sont les règles pour découvrir le sens spirituel des Écritures et, après les avoir énoncées, Eucher fournit nombre d'exemples. Dans tout cela, rien d'original ; Eucher a emprunté à ses devanciers, surtout à l'Ambrosiaster, à saint Jérôme et à saint Augustin, leurs conclusions en laissant tomber les discussions qui n'allaient pas à son but : donner une explication aux difficultés classiques. Et on peut dire qu'Eucher a parfaitement réussi : ses ouvrages connurent au Moyen Age une très grande vogue, ils furent inlassablement recopiés et complétés. Le renouveau des études à partir du XIIIe siècle les fit rentrer dans l'ombre assez rapidement.

Hagiographe à ses heures, Eucher nous a légué une homélie sur sainte Blandine, une autre sur les martyrs lyonnais Epipode et Alexandre, qui témoignent de la vénération dont ils jouissaient déjà. Surtout c'est lui qui a composé la plus ancienne Passion des martyrs d'Agaune (voir au 22 septembre, t. IX, p. 451-458) ; elle est fort bien écrite, intéressante, sans pouvoir être acceptée aveuglément dans tous ses détails.

Eucher mourut un 16 novembre, probablement en 450 (les bénédictins donne sa mort en 449). Son nom figure dans les additions gauloises au martyrologe hiéronymien. Au IXe siècle, les compilateurs de martyrologes, presque tous lyonnais, reprirent naturellement le nom de saint Eucher, mais ils utilisèrent pour lui composer un éloge un texte apocryphe connu sous le nom de Vie de sainte Consortia ou de Conversion d'Eucher.

D'après ce récit, Eucher ayant eu deux filles, Tullia et Consortia, se retira dans une caverne sur le bord de la Durance et y vécut dans la prière et les jeûnes jusqu'à ce qu'un Ange eût révélé sa retraite aux Chrétiens de Lyon qui devaient élire un évêque. L'auteur et la date de ce roman assez tardif sont inconnus; nous savons qu'Eucher a eu deux fils, il n'a sans doute jamais eu de fille. Bien que le martyrologe romain se fasse encore l'écho de la légende, il n'y a aucun crédit à lui accorder.

Le diocèse de Lyon fête saint Eucher depuis une époque très ancienne. Dès le XIIe siècle l'ordre de Cluny, qui avait une grande dévotion à sa pseudo-fille sainte Consortia dont on prétendait posséder les reliques à Cluny, adopta aussi la fête du père. A la fin du Moyen Age, elle se répandit dans plusieurs diocèses du Sud-Est, Mâcon, Vienne, Grenoble, Valence, Le Puy, Viviers et Digne, ainsi qu'au monastère de Lérins qui se souvint de son séjour. Lyon, Digne, Fréjus et Grenoble l'honorent encore de nos jours.

Rq : Sont disponibles :

- Du mépris du monde et de la philosophie du siècle : http://orthodoxie.club.fr/ecrits/peres/eucher/mepris.htm ;

- Eloge de la solitude : http://orthodoxie.club.fr/ecrits/peres/eucher/eloge.htm ;

- Introduction à l'interprétation spirituelle des écritures : http://orthodoxie.club.fr/ecrits/peres/eucher/inter.htm ;

- Formulae minores 1 : http://orthodoxie.club.fr/ecrits/peres/eucher/euc1.htm ;

- Formulae minores 2 : http://orthodoxie.club.fr/ecrits/peres/eucher/euc2.htm.

samedi, 16 novembre 2024 | Lien permanent

20 novembre. Saint Felix de Valois, fondateur de l'Ordre de la Très-Sainte-Trinité pour la rédemption des captifs. 1212.

- Saint Felix de Valois, fondateur de l'Ordre de la Très-Sainte-Trinité pour la rédemption des captifs. 1212.

Pape : Innocent III. Roi de France : Philippe II Auguste.

" Mementote vinctorum."

" Souvenez-vous de ceux qui gémissent dans les fers."

Hebr., XIII, 3.

Saint Félix de Valois. Statue du couvent de Mafra.

Félix, appelé dès l'adolescence au désert, semblait devoir y mourir oublié d'un monde qu'il avait méprisé. Mais le Seigneur se réservait de rendre aux yeux des hommes sa vieillesse féconde (Psalm. XCI, 15.).

On était à ce qu'on nomme de nos jours un tournant de l'histoire. Le premier des grands Ordres actifs allait, avec saint Jean de Matha, se lever dans l'Eglise ; d'autres suivraient, réclamés par les temps nouveaux. Ce fut l'heure où l'éternelle Sagesse, qui préside immuable aux variations des peuples (Sap. VII, 27.), voulut montrer qu'elle non plus la sainteté ne change pas, la charité demeurant sous des formes variées ce que la connurent nos pères, n'ayant toujours qu'en Dieu aimé pour lui-même son principe et sa fin.

Statue de saint Félix de Valois. Bois polychrome du XVIe.

Et c'est pourquoi Jean de Matha fut amené par l'Esprit à Félix de Valois, comme le disciple au maître ; l'anachorète dont les derniers ans s'achevaient au fond des forêts, vit se greffer sur la contemplation pure, en sa personne, la vie d'action débordante du rédempteur des captifs; Cerfroid, son désert, resta le chef-lieu des Trinitaires comme il en avait été le berceau.

Félix, appelé d'abord Hugues, était né en France de la famille royale des Valois. Il donna dès le plus jeune âge de sérieuses marques de sa sainteté future, surtout pour la miséricorde envers les pauvres ; car encore tout petit enfant, il distribuait de sa main des pièces d'argent aux malheureux, comme s'il eût été grand et en âge de comprendre. Un peu plus âgé, il avait la coutume de leur envoyer des mets servis sur la table, et choisissant ce qu'il y avait de meilleur, il le servait aux enfants pauvres.

Saint Félix de Valois avec le cerf de saint Hubert, l'un de ses attributs.

Jeune homme, il se dépouilla plus d'une fois de ses habits pour en couvrir les indigents. Il obtint de son oncle Thibauld, comte de Champagne et de Blois, la grâce d'un condamné à mort, annonçant que celui qui n'était jusque-la qu'un sicaire infâme deviendrait sous peu un grand saint : prédiction justifiée par l'événement.

Au sortir de sa vertueuse adolescence, il se sentit porté par l'attrait de la contemplation céleste à s'enfermer dans la solitude, mais voulut tout d'abord cependant recevoir les Ordres sacrés pour se prémunir contre les droits éventuels à la couronne qu'il tenait de la loi Salique.

Statue représentant les fondateurs de l'Ordre des Trinitaires.

Ordonné prêtre, il célébra sa première Messe avec grande ferveur et gagna peu après le désert ou il vécut en grande abstinence, réconforté par l'abondance des grâces du ciel. Il y fut trouvé par saint Jean de Matha, docteur de Paris, qu'une inspiration divine avait poussé à sa recherche. Tous deux vécurent là très saintement quelques années, jusqu'à ce qu'un Ange les avertît delà part de Dieu qu'ils eussent à se rendre à Rome pour obtenir du Souverain Pontife une règle de vie.

C'était alors Innocent III, lequel pendant la Messe solennelle eut révélation du nouvel Ordre et institut qu'ils devaient fonder pour la rédemption des captifs. Le Pape revêtit lui-même Félix et Jean du vêtement blanc avec la croix rouge et bleue sous lequel l’Ange était apparu, et il voulut que leur famille religieuse, en raison de ces trois couleurs de son habit, fût honorée du nom de la très sainte Trinité.

Le même ensemble sculptural sous un autre angle.

Félix donc, avec la règle confirmée par le Pape Innocent, revint à Cerfroid, au diocèse de Meaux, où lui et son compagnon ayant peu auparavant bâti la première maison de l'Ordre, il l'agrandit, y fit régner l'observance religieuse, se montrant le promoteur admirable de l'œuvre de la Rédemption, mettant tout son zèle à la propager par ses disciples en d'autres provinces.

Il fut en ce lieu favorisé d'une insigne grâce de la Vierge Mère : c'était en la nuit de la Nativité de la Mère de Dieu ; tandis que par une permission divine les frères continuaient de dormir et ne se levaient pas pour Matines, Félix, veillant à son ordinaire et prévenant l'heure de l'Office, entra au chœur où il trouva la bienheureuse Vierge. Elle portait sur son vêtement la croix de l'Ordre ; des Anges vêtus de même, l'accompagnaient ; elle entonna les chants, et ce fut avec elle et les Anges que Félix accomplit le devoir de l'Office canonial.

Messe de fondation de l'Ordre de la Très-Sainte-Trinité pour la rédemption

Et comme si déjà on l'appelait du chœur de la terre a celui des cieux, averti par un céleste messager de sa mort prochaine, il exhorta ses fils à la charité envers les captifs et les pauvres, puis rendit l'âme, chargé de mérites et d'années, l'an douze cent douze du Seigneur, sous le pontificat du même Innocent III.

Bois sculpté représentant saint Félix de Valois à gauche et

PRIERE

" Félix, heureux amant de la charité, enseignez-nous le prix de cette reine des vertus et aussi sa nature. C'est elle qui vous attira dans la solitude pour y poursuivre son objet divin, et quand vous sûtes trouver Dieu en lui-même, vous le montra et fit aimer dans vos frères. N'est-ce pas le secret qui rend l'amour fort comme la mort, lui donne comme en vos fils l'audace d'affronter l'enfer (Cant. VIII, 6.) ?

Puisse-t-il ne point cesser d'être chez nous l'inspirateur de tous les dévouements ; qu'il demeure la part excellente de votre saint Ordre, le procédé précieux de son adaptation toujours féconde aux besoins d'une société où ne cesse point de régner sous mille formes la tyrannie des pires servitudes."

Saint Félix de Valois et saint Jean de Matha aux pieds de

Rq : La vie de notre Saint demande à être complétée par la lecture et la méditation de celle de son disciple et fils saint Jean de Matha (VIII février).

mercredi, 20 novembre 2024 | Lien permanent | Commentaires (1)

24 octobre. Saint Magloire, évêque de l'ancien évêché de Dol-de-Bretagne. 586.

- Saint Magloire, évêque de l'ancien évêché de Dol-de-Bretagne. 586.

Pape : Pélage II. Roide Domnonée : Judaël.

" Celui qui est pur doit fuir la foule ; il deviendra ainsi capable de recevoir le don du Ciel."

Saint Pierre Damien.

Saint Magloire. Eglise Notre-Dame de l'Assomption. Dol-de-Bretagne.

Ce grand prélat est devenu trop célèbre par la translation de ses reliques à Paris, et par la maison des Pères de l'Oratoire, qui y portèrent son nom, pour ne pas faire connaître aux fidèles de quel mérite il a été pendant sa vie.

Quelques auteurs le font Anglais ; d'autres disent qu'il était du diocèse de Vannes, en Bretagne. Son père Timbrafel, et sa mère Asfello, nobles, riches et pieux, le mirent de bonne heure sous la conduite de saint Samson, son cousin-germain, qui était devenu abbé en Angleterre, puis archevêque d'York.

Ce jeune homme fit de grands progrès dans les sciences et dans la vertu sous un aussi excellent maître.

Saint Samson désignant saint Magloire pour son successeur.

Verrière de la cathédrale Saint-Samson de Dol-de-Bretagne. Bretagne.

Dès qu'il eut l"âge fixé par les Canons, il entra dans les Ordres et fut ordonné prêtre. Sa vie était conforme à sa dignité ; il était sobre, chaste, modeste, patient, retenu dans ses discours, fervent dans l'oraison, et plein de zèle pour procurer le salut du prochain. Saint Samson, le voyant si parfait, l'amena avec lui en Bretagne et le fit abbé du monastère de Lanmeur ; ensuite, ayant été fait évêque de Dol, par l'érection de cette ville en évêché, il lui donna la conduite de son abbaye de Dol.

Magloire gouverna cette maison pendant cinquante-deux ans avec une prudence et une sainteté merveilleuses. Il instruisait plus ses religieux par ses exemples que par ses paroles; sa douceur les gagnait, sa sévérité les retenait. Ils marchaient à grands pas à la perfection, sous un guide si éclairé et si généreux.

Saint Samson étant mort, il fut élu évêque à sa place. Il résista quelque temps à cette élection ; mais, apprenant qu'elle avait été faite selon le désir de son prédécesseur, il se rendit à ta volonté de Dieu, qui lui était manifestée par le choix d'un homme si judicieux ; cependant, il ne tint le siège que deux ou trois ans, parce que, se voyant déjà cassé de vieillesse et plus que septuagénaire, il fit tant par ses prières et par ses larmes auprès de Dieu, qu'un ange vint lui apporter, de la part de Dieu, la permission de se retirer dans la solitude. Il fit aussi agréer sa démission à son clergé et à son peuple ; et leur laissant pour pasteur saint Budoc, qu'il avait fait son successeur dans l'abbaye de Dol, et qui était actuellement son grand-vicaire.

Statue de saint Magloire. Abbaye Saint-Magloire.

Lehon-sur-Rance. Bretagne.

Il choisit pour sa demeure un marais assez écarté au bord de la mer ; il y bâtit un oratoire et quelques cellules, tant pour lui que pour un petit nombre de religieux, qui souhaitèrent de demeurer en sa compagnie.

Il avait choisi ce désert plutôt que ses monastères de Dol ou de Lanmeur, pour être plus solitaire et moins exposé aux visites des gens du monde, mais il y trouva ce qu'il voulait éviter ; car, la réputation de sa sainteté se répandant partout, des malades venaient à son ermitage pour être guéris ; des possédés, pour obtenir leur délivrance ; des affligés, pour trouver dans son entretien la consolation dont ils avaient besoin ; et toutes sortes de personnes, pour recevoir par ses instructions les lumières qui leur étaient nécessaires pour se bien conduire.

Abbaye de Saint-Magloire, fondée par notre Saint.

Lehon-sur-Rance. Bretagne.

Plusieurs même lui apportaient des présents pour rendre sa solitude plus supportable ; il ne les acceptait que pour en faire la distribution aux pauvres et aux malheureux qui avaient recours à lui. Ce grand concours lui déplut, et, ne pouvant plus le supporter, il conçut le dessein de quitter cet ermitage et de se retirer plus loin ; mais saint Budoc, qu'il consulta sur une affaire de cette importance, l'en dissuada, lui remontrant fort sagement que, n'étant pas au monde pour lui seul, il ne devait pas refuser son assistance à tant d'âmes qui trouvaient auprès de lui le remède à leurs maux et ta consolation dans leurs peines.

Notre Saint était si humble et si peu attaché à son propre sens, qu'il déféra sans difficulté à l'avis de ce grand serviteur de Dieu. Mais la divine Providence lui donna bientôt après l'occasion de faire ce qu'il désirait ; car le comte Loïcscon, un des plus grands seigneurs du Dolois, ayant été guéri par ses prières d'une lèpre qui le rongeait depuis sept ans, lui fit don, pour bâtir un monastère, de la moitié de l'île de Jersey, qui était de son domaine.

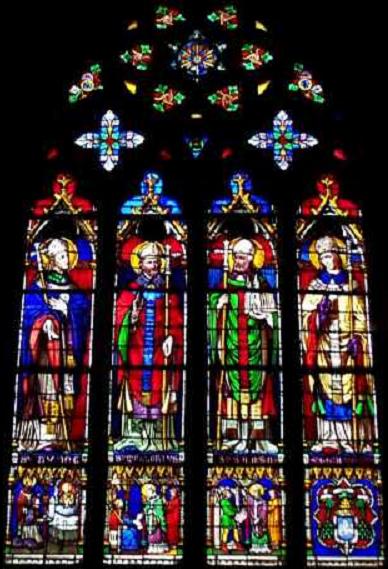

Saint Budoc, saint Magloire, saint Samson et saint Génevé furent

tous évêque de Dol. Verrière de la cathédrale Saint-Samson de

Dol-de-Bretagne. Bretagne.

Le partage en fut fait ; une moitié demeura au comte, et l'autre moitié fut destinée pour la fondation d'une abbaye ; mais, par un grand miracle, dès que ce partage fut fait, tout le gibier, les oiseaux et les poissons, qui faisaient la richesse de cette île, abandonnèrent le côté du comte et passèrent dans celui des religieux.

La comtesse, à qui cette donation n'avait pas plu, se trouva très troublée de cet accident, et elle persuada enfin au comte, son mari, de changer de lot et de prendre pour lui celui qu'il avait donné aux religieux. Ce qu'il fit pour lui complaire ; mais il ne put pas empêcher les effets de la libéralité de Dieu envers ses serviteurs : en effet, ces animaux quittèrent alors le côté où ils s'étaient retirés et passèrent dans celui qui avait été donné à saint Magloire. Loïescon vit bien, par ce prodige, que Dieu ne voulait pas que son présent fût à demi. Aussi, sans écouter les plaintes de sa femme, il abandonna toute l'île à la disposition du Saint.

Magloire y bâtit un monastère et y assembla soixante-deux religieux, avec lesquels il passa le reste de sa vie dans une sainteté merveilleuse. Il ne mangeait que du pain d'orge et ne buvait que de l'eau ; un peu de légumes les jours ouvriers, et quelques petits poissons sans assaisonnement les fêtes et les dimanches, faisaient tout son ordinaire. Il ne prenait rien du tout les mercredis et les vendredis, en l'honneur de la Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Ses habits étaient propres, mais fort pauvres, et il portait toujours la haire ou le cilice sur sa chair. Il demeurait en oraison sur le bord de la mer jusqu'à Matines, et lorsqu'elles sonnaient, il s'y rendait le tout premier, pour être l'exemple de ses confrères. Après Matines, il prenait un repos fort léger et, de grand matin, il se levait et faisait ses préparatifs pour la messe.

Il conserva inviolablement sa virginité jusqu'à la mort ; et pour cela il évitait autant qu'il lui était possible l'entretien avec les femmes, et même avec les plus vertueuses. Sa charité pour le prochain était extrême. Il recevait les autres avec toutes sortes de bienveillance, faisait abondamment l'aumône aux pauvres, et opérait de grands miracles pour le secours des malheureux ; entre autres, il ressuscita le serviteur du couvent, qui s'élait noyé en péchant dans la mer pour la subsistance des religieux.

Saint Magloire confirmé par saint Michel dans son souhait de

renoncer à l'épiscopat. Saint Michel lui apparaitra plus tard

et à deux reprises pour l'avertir de la date de son décès.

Verrière de la cathédrale de Dol-de-Bretagne. Bretagne.

Un ange l'avertit deux fois du temps de son décès ; il s'y prépara avec une grande ferveur et un redoublement admirable de tous ses exercices de dévotion ; vers le 15 octobre de l'an 586, le même ange l'honora d'une visite, et lui donna, de sa propre main, le corps adorable de Notre Seigneur Jésus-Christ en Viatique.

Depuis ce temps-là, il ne voulut plus sortir de son église, et il répétait sans cesse ce verset de David :

" J'ai demandé une chose au Seigneur, et je ne cesserai point de la lui demander c'est d'avoir le bonheur de demeurer dans sa maison tous les jours de ma vie."

Enfin, ayant donné sa bénédiction à ses religieux, il mourut entre leurs bras, assisté de saint Budoc, le 24 octobre de la même année.

On le représente :

1. debout, couronné par un ange ;

2. quittant l'épiscopat pour vivre dans la solitude.

CULTE ET RELIQUES