jeudi, 20 mars 2025

20 mars. Saint Wulfran (ou Vulfran), archevêque de Sens, apôtre des Frisons, patron d'Abbeville. 720.

" Heureux celui qui a été trouvé sans tâche et qui n'a point courru après l'or."

Eccl. XXXI.

Saint Wulfran. Majus Chronicon Fontanellense. XIe.

Saint Wulfran était fils d'un officier du roi Dagobert ; il passa quelques années à la cour, mais il n'échoua point contre les écueils où la vertu des grands fait si souvent naufrage, et sut allier toujours les devoirs de son état avec la pratique des maximes de l'Évangile.

Élevé sur le siège archiépiscopal de Sens, il se livra tout entier aux oeuvres de son saint ministère. Après avoir gouverné son diocèse pendant deux ans et demi à peine, il se sentit intérieurement sollicité d'aller prêcher l'Évangile aux Frisons. Il s'embarqua avec plusieurs religieux décidés à courir tous les dangers de son apostolat. Les Frisons se livraient à des pratiques horribles et en particulier faisaient de cruels et monstrueux sacrifices humains.

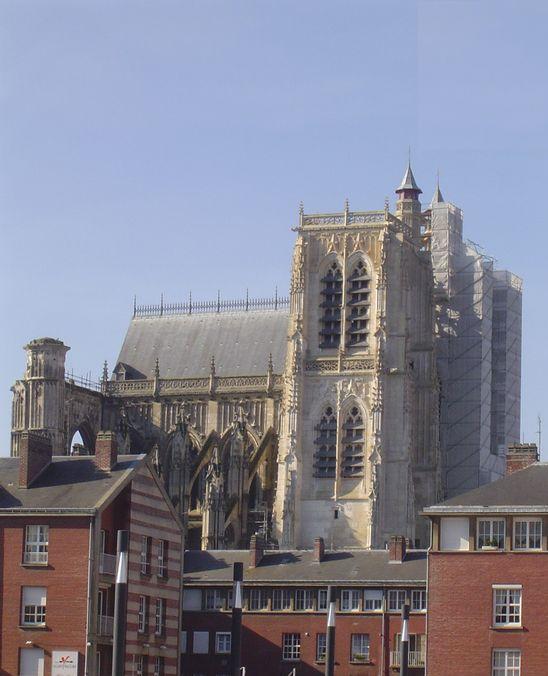

Collégiale Saint-Vulfran à Abbeville. XVe, XVIIe.

Huchiers picards furent longtemps réputés pour la maîtrise de leur art.

Pendant la traversée, un fait miraculeux fit connaître le mérite de l'évêque missionnaire. Comme il disait la Messe sur le navire, celui qui faisait l'office de diacre laissa tomber la patène à la mer ; Wulfran lui commanda de mettre la main à l'endroit où la patène était tombée, et aussitôt elle remonta du fond des eaux jusque dans sa main, à l'admiration de tous.

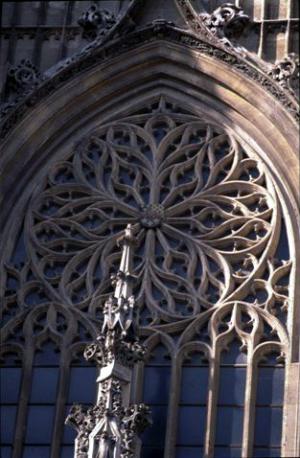

Détail de la collégiale Saint-Vulfran à Abbeville.

A force de miracles, le courageux apôtre opéra chez les sauvages Frisons de nombreuses conversions. Wulfran, son oeuvre à peu près terminée, alla passer le reste de ses jours dans un monastère ; sa sainte mort arriva vers l'an 720. Saint Wulfran a toujours été très honoré en Picardie, et de nombreuses faveurs ont été obtenues de Dieu par son intercession.

RELIQUES

Ses reliques, après avoir été longtemps en Frise, furent transportées en 1058 dans l'église Notre-Dame d'Abbeville. A la demande de Louis XIII, on détacha deux ossement afin que la ville de Sens pût avoir une relique de son saint évêque.

00:15 Publié dans G, W | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 12 mars 2025

12 mars. Saint Grégoire le Grand, pape, docteur de l'Eglise. 604.

- Saint Grégoire le Grand, pape, docteur de l'Eglise. 604.

Papes : Pélage II (prédécesseur, 590+) ; Sabinien (successeur). Empereurs d'Orient : Justinien Ier, Phocas.

" Il a principalement exceller en trois choses : à prier, à lire et à méditer."

Bx. Jacques de Voragine. Serm. II, de S. Gregor.

" Pour juger du mérite d'un pasteur, il faut considérer par quelle voie il est parvenu à la suprême dignité, de quelle manière il y a vécu, comment il y a enseigné, et s'il y est entré bien avant dans la connaissance de ses infirmités."

Saint Grégoire le Grand, Pastoral.

La taille de certaines des notices mises en ligne sur Hodie est importante. Dans nos temps si difficiles, si tragiques, où tout au plan naturel est organisé pour la damanation du plus grand nombre d'âmes possible, nous savons que la vie des Chrétiens n'est pas moins sollicitée que celle des pauvres gens qui ne le sont pas ou plus. Ce parti pris sera maintenu car si nous devons accorder chaque jour un peu de temps à Notre Père des cieux et à ses saints, autant que ce temps soit nourri aussi solidement que possible. Le lecteur ne saurait nous tenir rigueur de la longueur de telle ou telle notice ; celle du très grand pape saint Grégoire le Grand nous donnant l'occasion de cette précision.

Saint Grégoire naquit à Rome, un peu avant 540. De la famille sénatoriale des Anicii, il comptait le pape saint Félix III (que l’on fête au 1er mars) parmi ses ancêtres. Son père, nommé Gordien, était sénateur et semble avoir été chargé d'administrer au point de vue civil l'une des 7 régions de Rome. Sa mère, nommée Sylvie, sanctifia ses dernières années dans la retraite près du portique de la basilique de Saint-Paul.

Selon saint Paul-Diacre, saint Grégoire suivit les cours de l'université de Rome et y fit de grands progrès dans les lettres, la rhétorique et la dialectique. Mais les influences de la maison paternelle contribuèrent surtout à développer en lui les sentiments religieux, il aimait surtout à méditer les Livres saints.

Vers 573, après avoir fait ses preuves dans quelque emploi subalterne, il était devenu préfet de la ville de Rome. Les temps étaient difficiles, Grégoire comprit vite qu'il n'était pas fait pour une telle charge : il se décida à tout quitter pour se donner entièrement à Dieu. La mort de son père le rendait l'un des riches propriétaires de Rome. Il consacra la plus grande partie de ses richesses à doter des monastères, six en Sicile et en plus celui qu'il établit dans la demeure de son père, au Cliuus Scauri sur le mont Coelius, près de la basilique des Saint-Jean-et-Saint-Paul, sous le vocable de l'Apôtre saint André. Dans cette demeure il s'enferma pour s'y former à la vie régulière, uniquement pour obéir et non pour gouverner. Comme il l'a écrit lui-même, un saint religieux nommé Valentio était à la tête de ce monastère.

Messe de saint Grégoire le Grand. Heures à l'usage d'Autun. XIVe.

La règle bénédictine y était-elle en vigueur ? C'est une question qui est restée pendante, bien que l'affirmative paraisse prévaloir. Grégoire a dit seulement que ses années dans cette maison furent des années de joie parfaite ; il s'y considérait comme ayant abordé au port et sauvé du naufrage. Son débile estomac s'accommodait mal du jeûne, ce qui lui causait un réel chagrin, mais cette infirmité devait durer autant que sa vie.

Il ne devait pas rester dans cette retraite où se plaisait son âme contemplative. Le pape Pélage II (579-590), au début même de son pontificat, décida d'attacher Grégoire à son service. Il l'ordonna diacre, non pas pour le service des régions ecclésiastiques de Rome, mais pour l'envoyer comme apocrisiaire (apocrisiaire désigne un ambassadeur, un messager ou un représentant ecclésiastique du souverain Pontife. Il s'agissait, en l’occurrence, d'intéresser à la cause de l'Occident l'empereur Tibère II qui paraissait s'en soucier assez peu et ne pouvait guère y être amené par le patriarche Eutychios).

Saint Grégoire avait amené quelques moines de Saint-André avec lesquels il put reprendre les pratiques de la vie monastique. Les conférences qu'il leur donna formèrent comme le noyau du grand traité qui a pour titre " Les morales ". Saint Grégoire a raconté dans cet ouvrage (XIV, 72-74.) la discussion qu'il eut avec Eutychios au sujet de la condition des corps ressuscités. Selon le patriarche, notre corps était subtil par l'efficacité d'un pouvoir spirituel et palpable en vertu de sa nature. Grégoire lui opposa les paroles de Jésus-Christ après sa résurrection (Luc., XXIV, 39.) :

" Voyez mes mains et mes pieds ; un esprit n'a pas chair et os comme vous voyez que j'ai."

Tibère intervint, se fit exposer le sujet du désaccord, pesa les allégations et jugea que la vérité était du côté de Grégoire. Eutychios ne se rendit qu'avec peine ; cependant sur son lit de mort, il se rétracta.

Le saint apocrisiaire fut témoin de la mort de Tibère II et de l'avènement de Maurice en 582. Deux ans plus tard, il consentit à tenir sur les fonts du baptême le fils du nouvel empereur auquel fut donné le nom de Théodose. Il ne put cependant obtenir pour l'Italie tous les secours qu'il aurait souhaités. Le Séjour à la cour impériale lui fournit l'occasion de contracter de saintes amitiés ; la plus remarquable fut celle qui s'établit entre lui et saint Léandre, archevêque de Séville (fêté au 27 février). Ce dernier était venu à Constantinople plaider la cause d'Herménégilde qui voulait s'assurer l'appui des Byzantins. Cette rencontre explique la dédicace que Grégoire fit à Léandre de ses " Morales sur Job ".

La mission à Constantinople était devenue de plus en plus délicate pour Grégoire ; Rome insistait pour lui faire tenter l'impossible en vue d'obtenir des troupes pour l'Italie ; l'empereur le considérait comme un importun dont les demandes répétées lui étaient à charge. Ce fut probablement au printemps de 586 que l'archidiacre Laurent fut envoyé à Constantinople pour remplacer Grégoire. Celui-ci put rentrer à Rome ; il y rapportait, dit-on, un bras de saint André et la tête de saint Luc, don de l'empereur à son monastère de Saint-André au mont Coelius. Pour un temps, Grégoire espérait pouvoir goûter dans ce séjour les douceurs du repos et de la solitude. Peu après son retour, il y fut nommé abbé en remplacement de Maximien, qui sans doute démissionna en sa faveur.

L'abbatiat de Grégoire fut marqué par de nouvelles austérités et une rigueur dans l'observance de la discipline monastique. Le fait suivant en fournira une preuve (Dialogues, 1. IV, c. 55.). Il y avait au monastère de Saint-André un moine nommé Justus ; fort habile médecin, il avait maintes fois soigné Grégoire lui-même au cours de ses fréquentes indispositions. Ce moine avait un frère nommé Capiosus. Tombé dangereusement malade, Justus avoua à Copiosus qu'il détenait trois pièces de monnaie cachées dans un tiroir de sa cellule. Grégoire informé de cette infraction à la règle de la pauvreté, en éprouva une sainte horreur.

Il voulut faire un exemple et envoya dire au prieur nommé Pretiosus :

" Veillez à ce qu'aucun des frères ne visite Justus sur son lit de mort ; que personne ne lui porte une parole d'encouragement. Lorsque son heure dernière arrivera, et qu'il demandera la présence des frères, Copiosus lui dira :

" Tous les frères vous détestent à cause de l'argent que vous avez caché."

Qu'ainsi du moins, au dernier moment, il ait regret de sa faute et que sa douleur le purifie de son péché. Quand il sera mort, on n'enterrera pas son corps à côté de celui des autres frères ; on lui creusera une fosse dans quelque cloaque, on y jettera son corps avec les 3 pièces de monnaie en disant :

" Que ton argent périsse avec toi !"

Après quoi, on couvrira de terre sa dépouille."

La sentence de Grégoire fut exécutée. Justus eut une pénible agonie ; il mourut et fut enterré de la manière prescrite. Tous les bons moines en furent remplis de terreur, et jetèrent hors de leurs cellules même les objets sans valeur que la règle autorisait. Trois jours après la mort de Justus, l'abbé radouci, manda le prieur Pretiosus et lui dit :

" Voici quelque temps que notre frère mort est dans les tourments, nous devons maintenant lui montrer quelque charité et essayer de lui procurer quelque soulagement. Allez donc et pendant les trente jours qui vont suivre, offrez pour lui le saint Sacrifice ; qu'il ne se passe aucun jour durant cet intervalle sans que la divine victime soit offerte pour sa délivrance."

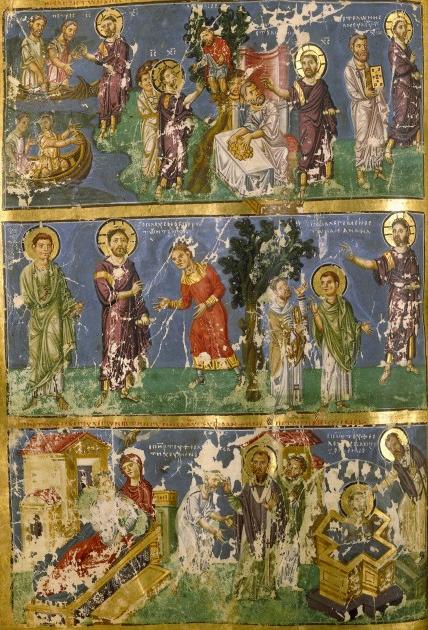

Conversion du père de st Grégoire. Manuscrit grec du IXe siècle.

Le prieur exécuta cet ordre comme le précédent, et Grégoire, au milieu d'autres soucis, oublia cette affaire. Une nuit cependant, l'âme de Justus apparut à son frère Copiosus et lui dit :

" Jusqu'à ce jour, j'ai été dans la peine, maintenant je suis bien, car aujourd'hui, j'ai reçu la communion."

Copiosus tout joyeux, alla aussitôt trouver Grégoire et lui rapporta ce qu'il venait de voir et d'entendre. Constatation faite, on trouva que la vision avait eu lieu le trentième jour où la messe était dite pour le repos de l'âme de Justus. Grégoire en conclut que cette oblation avait délivré de ses peines l'âme du moine défunt.

Sous la conduite de son abbé, le monastère de Saint-André fut une véritable école de sainteté. Parmi ceux qui se sanctifièrent dans ses murs et l'illustrèrent dans la suite, on peut citer Maximien dont nous avons déjà parlé ; Marinien, qui devint archevêque de Ravenne ; Sabinus, le futur évêque de Gallipoli ; Augustin, le futur apôtre de l'Angleterre ; les frères Antoine et Jean, mentionnés dans les Dialogues (1. IV, c. 47.). A l'abbatiat de Grégoire on rattache la publication des " Morales sur Job ", qu'il dédia à Léandre, puis l'incident connu des jeunes esclaves anglo-saxons rencontrés sur le marché de Rome. Rentré dans son monastère après cette rencontre, Grégoire prit la résolution de conduire lui-même dans cette contrée inconnue des missionnaires pour l'évangéliser. Pélage II, après avoir refusé d'abord de sanctionner ce projet, y avait consenti, et un matin dans le plus grand secret, Grégoire accompagné de quelques moines, s'échappait de Rome et se dirigeait vers le Nord. Mais après trois jours de marche, des messagers arrivaient de Rome, atteignaient les fugitifs et signifiaient à Grégoire de la part du pape qu'il devait revenir sans délai. Le peuple se soulevait et réclamait le retour de l'archidiacre. Grégoire rentra dans Rome, mais sans abandonner le projet que nous le verrons exécuter plus tard.

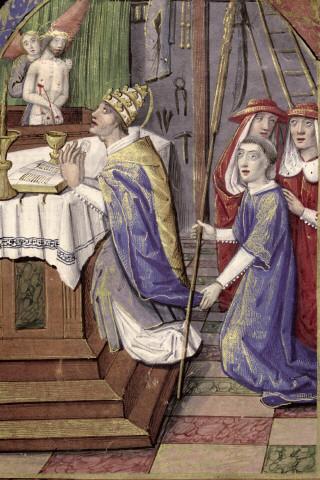

Messe de saint Grégoire le Grand. Missel à l'usage d'Auxerre. XIVe.

Durant les années qui suivirent, Grégoire servit de secrétaire au pape Pélage. L'inondation dévasta Rome en 589 et 590 ; elle amena la peste dont le pape fut une des premières victimes. Le clergé, le sénat et le peuple tombèrent d'accord pour élever Grégoire sur le trône pontifical. Effrayé d'une pareille charge celui-ci résista de tout son pouvoir, écrivit même à l'empereur Maurice pour lui demander de ne pas confirmer l'élection. Le préfet de Rome intercepta la lettre et y substitua un rapport officiel sur l'élection du nouveau pontife. En attendant la réponse, Grégoire dut prendre l'administration du siège vacant.

Comme la peste continuait ses ravages, il invita les fidèles de la cité à fléchir la colère divine par un grand acte de pénitence. Il monta à l'ambon de la basilique de Saint-Jean-de-Latran :

" Frères bien-aimés, la mort frappe à coups redoublés... Nous à qui elle laisse encore le temps de pleurer, livrons-nous à la pénitence."

Puis, il traça l'ordre et la manière dont devait se faire la solennelle supplication :

" Le clergé partira de l'église des Saints-Martyrs-Côme-et-Damien, avec les prêtres de la sixième région ; les abbés et les moines partiront de l'église des Saint-Gervais-&-Saint-Protais avec les prêtres de la quatrième région ; les abbesses et leurs communautés partiront de l'église des Saints-Pierre-et-Marcellin avec les prêtres de la première région ; les enfants réunis dans l'église des Saints-Jean-et-Paul en sortiront avec les prêtres de la deuxième région ; les laïques assemblés dans l'église de Saint-Étienne, premier martyr, en sortiront avec les prêtres de la septième région ; les veuves partiront de l'église de Sainte-Euphémie avec les prêtres de la cinquième région ; enfin les femmes mariées partiront de l'église de Saint-Clément avec les prêtres de la troisième région."

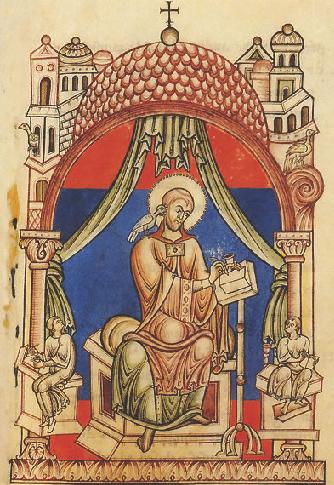

Sacramentaire de Marmoutier à l'usage d'Autun. IXe.

Tel est l'ordre de ce qu'on a appelé la Litanie septiforme, d'après Grégoire de Tours, (Hist. Franc., X, 1.).

" De chacune de ces églises, nous sortirons en récitant des prières et en versant des larmes ; nous nous rejoindrons tous à la basilique de la Sainte-Vierge-Marie, et nous continuerons là nos prières et nos supplications."

A cette procession, on a rattaché le fait de l'apparition d'un Ange au-dessus du môle d'Adrien : cet Ange remettait une épée dans le fourreau et l'acte fut interprété comme l'indication de la cessation de la peste. Le détail a été consigné dans les récits du Xe siècle, et, depuis cette époque, on plaça un ange au-dessus du môle qui reçut le nom de château Saint-Ange. A une date ultérieure, on a raconté qu'une voix fut entendue chantant l'antienne Regina coeli laetare, et à cette occasion Grégoire prononça l'invocation Ora pro nobis Deum, qui depuis ce temps a terminé ladite antienne.

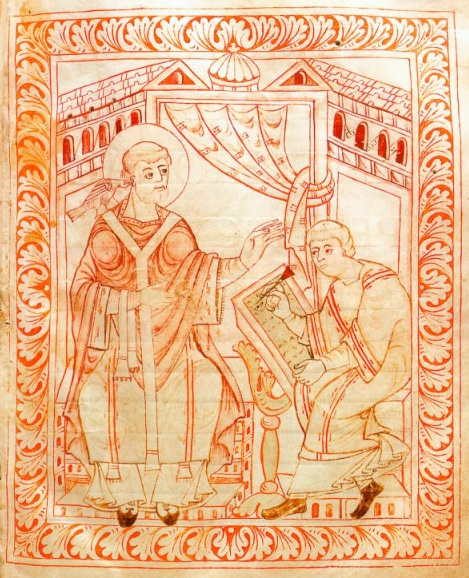

Saint Grégoire dictant à ses scribes.

Vers la fin d'août 590, arriva enfin de Constantinople la confirmation de l'élection de Grégoire par l'empereur Maurice. Le nouvel élu chercha à se dérober par la fuite, et 3 jours durant resta caché dans une grotte. A la fin, une colonne de lumière manifesta sa présence dans cette caverne; on l'en tira de force pour le conduire à la basilique de Saint-Pierre où il fut intronisé (3 septembre).

Le gouvernement de l'Église de Rome avait été rendu difficile par les hérésies des deux siècles précédents ; ces hérésies désolaient encore l'Orient ; le schisme, conséquence de la querelle des Trois-Chapitres, existait encore en Istrie et en Gaule ; en Afrique les donatistes s'élevaient de nouveau contre les catholiques ; l'Espagne venait à peine de sortir de l'arianisme ; en Gaule dominaient encore les barbares et en Italie les féroces Lombards. Le clergé se démoralisait ; les moines se relâchaient.

Saint Grégoire lui-même a fait un tableau assez sombre de la situation. Aux congratulations qui lui arrivaient, il répondait par des lamentations du genre de celle-ci :

" Avec la charge d'évêque, me voilà lié de nouveau au monde plus étroitement que je n'étais comme laïque. J'ai perdu la joie profonde de mon repos ; extérieurement c'est une élévation ; intérieurement, c'est une chute... Ballotté par les vagues des affaires, la tempête gronde au-dessus de ma tête, et je puis dire avec le psalmiste :

" Je suis plongé dans l'abîme des eaux et les vagues passent au-dessus de ma tête. Lorsque j'ai rempli ma tâche journalière, j'essaie de rentrer en moi-même et je ne le puis; des peines tumultueuses et vaines me ressaisissent."

Saint Grégoire le Grand dictant la musique d'un chant.

A Jean de Constantinople qui avait voulu échapper comme lui au fardeau de l'épiscopat, il écrivait :

" Puisque dans ma faiblesse et mon indignité, j'ai reçu le commandement d'un vaisseau vieux et tristement ballotté, je vous conjure par le Tout-Puissant de m'aider de vos prières dans le danger où je suis ; vous le pouvez d'autant mieux que vous vous tenez loin des vagues tumultueuses qui nous enveloppent."

Cependant Grégoire n'entendait pas refuser de travailler à l'oeuvre de Dieu. Il avait parfaitement conscience des devoirs qui s'imposaient à lui : il en a retracé le tableau dans son Pastoral, admirable traité des devoirs d'un évêque, publié à cette époque en réponse à l'un de ses frères dans l'épiscopat (peut-être Jean de Ravenne ou Jean de Constantinople). Le traité fut accueilli avec enthousiasme, non seulement par le destinataire immédiat, mais par tous les prélats ayant charge d'âmes ; il exerça une influence considérable dans les siècles suivants.

Dans Grégoire, pape, on peut considérer séparément, le Chef spirituel de l'Église romaine, le protecteur du monachisme, le zélé missionnaire et l'administrateur temporel.

Saint Grégoire remettant et dédiant son ouvrage " Moralia in Job "

Chef spirituel de l'Eglise de Rome. L'oeuvre de Grégoire fut considérable.

I. A Rome et dans les diocèses suburbicaires.

Il alla d'abord au plus pressé, veiller à ce que personne n'eût à souffrir de la famine. Il y eut dans chaque division ecclésiastique, un bureau de charité présidé par un diacre, un administrateur général pour la distribution des vivres. Le pape lui-même se considérait comme responsable de ceux qui mouraient de faim ; chaque jour il recevait à sa table 12 étrangers auxquels il lavait les mains avant le repas. Une fois, il aperçut un treizième convive qu'il était seul à voir ; l'ayant pris à part après le repas, il en tira cette réponse qu'il était l'Ange de Dieu chargé de le garder et de satisfaire à toutes ses demandes.

Au spirituel, Grégoire mit en pratique ses principes sur l'obligation de prêcher qui incombe aux évêques. Il fit lui-même l'homélie dans les églises où avait lieu la station. Ayant organisé le service des stations, il tenait à prêcher lui-même à la messe solennelle. Beaucoup de ses homélies ont été conservées, notamment les quarante sur les Évangiles. Dans un synode tenu à Rome en 595, il établit un certain nombre de réformes, conséquences de la constitution donnée à sa maison pontificale ; il défendit de choisir les diacres uniquement à cause de leur belle voix ou de leur habileté à diriger un choeur, ordonna de prendre parmi les clercs les gens de sa domesticité, prohiba de prélever des droits pour l'ordination, l'imposition du pallium, etc.

En matière de liturgie, on lui attribue communément cinq innovations :

- l'addition des mots diesque nostros... disponas, dans la prière Hanc igitur du canon de la messe ;

- la récitation du Pater à la fin du canon ;

- le chant de l'Alleluia à la suite du Graduel, même en dehors du temps pascal sauf pour le temps de la Septuagésime et du carême ;

- l'interdiction de la chasuble aux sous-diacres ;

- la défense aux diacres de chanter autre chose que l'Évangile.

Saint Grégoire le Grand écrivant sous l'inspiration du Saint-Esprit.

Jean-Diacre lui attribue encore une révision du Sacramentaire, de l'Antiphonaire, etc. Nous ne pouvons entrer davantage dans le détail des oeuvres liturgiques du grand pape. Les liturgistes ont publié à ce sujet de nombreux travaux auxquels nous renvoyons le lecteur. Grégoire encouragea de tout son pouvoir la vénération que le peuple rendait aux reliques des saints, bien qu'il autorisât difficilement le transfert partiel ou total de leurs ossements. Cette dernière pratique n'existait pas à Rome au temps de saint Grégoire ; Grégoire de Tours atteste qu'elle se propageait beaucoup en Gaule.

Dans les diocèses suburbicaires, Grégoire exerça ses pouvoirs de métropolitain sur les évêchés d'Ostie, Porto, Silva Candida, Sabine, Préneste, Tusculum et Albano.

II. Dans les autres Églises d'Occident.

Il agit comme patriarche sur les Églises d'Italie, de Corse, de Sicile, de Sardaigne, et même au delà de ces limites. Dans ce but, il se mit en contact plus direct avec ces Églises par l'établissement de vicaires apostoliques, il voulut que les synodes y fussent plus fréquents, que le clergé fût assujetti au célibat, s'adonnât à la pratique des vertus ; il veilla sur l'élection des évêques et rappela ceux-ci au respect de la discipline ecclésiastique. La manière dont il s'exprime au sujet d'un Paschase, élu évêque de Naples et d'autres encore, donne une idée peu favorable du clergé d'Italie au VIe siècle.

Messe de saint Grégoire le Grand. Missel à l'usage d'Auxerre. XIVe.

En Afrique, l'influence de l'arianisme telle qu'on la voyait au temps des Vandales avait disparu, mais on trouvait encore des traces du donatisme. Grégoire pour éteindre ce schisme se proposait d'établir Columbus, évêque de Numidie, comme son vicaire apostolique. En Espagne où Hécarède venait d'abandonner l'arianisme, Grégoire conserva les relations les plus étroites avec Léandre auquel il envoyait le pallium.

Dans les Gaules, il donnait le pallium à Virgile d'Arles et l'établissait son vicaire apostolique, il entretenait une correspondance avec Brunehaut et l'exhortait à user de son pouvoir pour obtenir la correction du clergé et la conversion des païens ; il blâmait Serenus, évêque de Marseille, d'avoir détruit certaines images - la Provence était dans la zone d'influence administrative de l'Eglise de Rome, au contraire du restant de l'Europe occidentale, ce qui explique les styles d'interventions divers selon les interlocuteurs. Il écrivait aux évêques d'Irlande éprouvés par la persécution. Partout, il tenta d'établir une étroite dépendance de certaines Églises autocéphales vis-à-vis du siège de Rome ; il se réservait de traiter les procès en appel, d'approuver les décisions des synodes.

Saint Grégoire dictant à ses scribes.

III. En Orient.

Nous nous bornerons à signaler ici la conduite de Grégoire vis-à-vis du patriarche Jean le Jeûneur, l'austère évêque de Constantinople. En un synode tenu l'an 588, ce dernier s'était attribué le titre " d'évêque universel ". Le pape saint Pélage II protesta immédiatement contre cette prétention, et lorsque Grégoire fut élevé sur le siège apostolique de Rome, sans renouveler une protestation formelle, il envoya par son représentant des observations à l'ambitieux prélat. Peu de temps après, l'occasion se présenta d'affirmer sa position de siège d'appel aussi vis-à-vis de l'Église de Constantinople.

Deux prêtres, Jean de Chalcédoine et Athanase, accusés et convaincus d'hérésie au tribunal de Jean le Jeûneur, furent non seulement condamnés, mais eurent à subir de mauvais traitements ; ils firent appel à l'évêque de Rome. Grégoire commença par demander au patriarche de Constantinople des explications sur cette affaire ; celui-ci répondit d'une façon évasive. Sur quoi, le pontife manifesta sa surprise ; prenant en main la cause des deux accusés, il constata que le premier avait été faussement condamné comme hérétique, il lui donna l'absolution et le renvoya à Constantinople, porteur de lettres pour le patriarche et pour l'empereur. Le cas du second prêtre Athanase était un peu plus compliqué ; Grégoire l'examina, et reconnaissant non coupable ce second accusé, il le renvoya dans son monastère avec autorisation d'y reprendre son rang.

Nonobstant cette double rectification de jugement, Jean le Jeûneur persista à revendiquer le titre d'évêque universel - patriarche " oecuménique ". Quand il vint à mourir, l'empereur Maurice fit nommer comme patriarche Cyriaque, l'économe de l'Eglise de Constantinople, et écrivit à Grégoire pour le disposer favorablement envers l'élu : il l'invitait en même temps à ne pas troubler davantage l'Église pour un vain titre. Querelle de titres ou soif de pouvoir temporel ? Pour la question des titres, Grégoire fut en tout cas le premier des papes à se proclamer dans ses actes officiels " serviteur des serviteurs de Dieu ".

Saint Grégoire le Grand enseignant. Vita s. Gregorii Magni. XIIe.

Protecteur des moines et zélé missionnaire.

I. Grégoire, durant son pontificat, favorisa le développement du monachisme comme il est communément admis que la Règle bénédictine fut en vigueur dans le monastère de Saint-André au mont Coelius, on comprend que les observateurs de cette règle dont il a vanté la discrétion, aient été l'objet de ses prédilections. Il les installa dans son palais du Latran pour pouvoir mener avec eux la vie de communauté ; nous avons déjà nommé quelques-uns de ces moines, comme le diacre Pierre, Maximien, le futur évêque de Syracuse, Augustin et Mellitus les futurs missionnaires de la Grande-Bretagne, etc.

Avec eux, Grégoire tâcha de réaliser l'idéal de la perfection religieuse. Un de ses premiers actes pontificaux fut d'introduire en Corse la vie conventuelle ; il voulut que la ferveur régnât dans ces maisons, attacha une grande importance à l'observation de la pauvreté, défendit que les moines ne fussent mêlés aux affaires temporelles. Deux légères innovations à la règle monastique lui sont dues; il fixa un âge minimum au-dessous duquel une religieuse ne pouvait pas être nommée abbesse, il prolongea la période du noviciat qui devait durer deux ans.

Pour l'admission dans les monastères des personnes investies d'une charge ou astreintes à certaines obligations, Grégoire entra en conflit avec l'empereur. L'édit impérial de 593 quant à l'entrée dans les ordres paraissait sage au pontife, mais la prohibition à ces mêmes personnes d'entrer en religion lui parut exorbitante et il en écrivit aussitôt à l'empereur Maurice :

" Cette défense m'a rempli de terreur car elle me paraît fermer l'entrée du Ciel à beaucoup d'âmes, s'il est des hommes qui peuvent mener une vie religieuse dans le monde, il en est d'autres qui ne peuvent opérer leur salut à moins de tout quitter... Dieu vous a donné le pouvoir pour aider les hommes dans la poursuite du bien, pour que le royaume terrestre serve au royaume céleste. Et maintenant il est dit qu'un homme une fois enrôlé dans la milice terrestre ne peut plus devenir le soldat du Christ, tant qu'il n'a pas achevé la durée de son service ou qu'il n'en a pas été exempté. Or voici ce que Jésus-Christ vous fait dire par ma bouche : C'est à moi que vous êtes redevable de votre dignité d'empereur. J'ai confié mes prêtres à votre charge, pourquoi voulez-vous retirer vos soldats de mon service ? Quelle réponse ferez-vous au Seigneur au jour du jugement ?"

Saint Grégoire Le Grand inspiré par le Saint-Esprit.

La lettre était adressée à Théodore, médecin de l'empereur avec prière de la transmettre quand il jugerait l'occasion favorable. Des concessions durent être faites de part et d'autre car en 597 Grégoire écrivant aux métropolitains d'Italie et d'Illyrie, ainsi qu'aux évêques de Sicile, leur interdisait de recevoir dans les monastères tout officier de la cour (curialis) qui n'aurait pas été dégagé de ses obligations envers l'État, et tout soldat dont on n'aurait pas enquêté la vie antérieure ; il prescrivait ensuite d'assujettir les sujets reçus à un noviciat de 3 ans.

Grégoire fut encore le premier pape qui ait sauvegardé les droits des moines vis-à-vis des évêques il établit une distinction entre les moines et les membres du clergé paroissial. Par la protection accordée aux religieux, il les abritait contre les exigences exagérées des évêques : il pensait que l'ordre monastique ainsi organisé servirait mieux les intérêts de l'Eglise ; il en faisait un puissant levain pour féconder l'Église et la société du Moyen Age.

II. Ayant contribué au développement des Bénédictins, Grégoire voulut en faire des missionnaires. Son élévation au siège de Rome ne lui fit point oublier son dessein de convertir les Anglo-Saxons, comme l'attestent ses lettres, par exemple, à Syagrius d'Autun, au prêtre Candide (1. IX, 108 ; VI, 7.).

En 596, malgré l'existence d'Eglises dans ces Iles depuis presque 6 siècles, il choisit pour nouveaux apôtres de la Grande-Bretagne les religieux de Saint-André au mont Coelius et leur donna pour chef, Augustin, prieur de cette maison. 40 moines partirent de Rome pour traverser la Gaule. A peine arrivés à Aix-en-Provence, après être passés par Lérins et Marseille, ils prirent peur tant on leur fit une sombre peinture du peuple anglo-saxon. Augustin dut retourner à Rome pour exposer les difficultés d'une telle entreprise, il revint bientôt avec une lettre d'encouragement pour eux-mêmes et des lettres de recommandation auprès des évêques des villes qu'ils devaient traverser. Le récit de cette mission et de ses succès appartient à la vie de saint Augustin (que l'on fête le 28 mai).

Saint Grégoire le Grand. Epistulaei. XIe.

Lorsqu'au printemps de 598, Laurent et Pierre, envoyés de Grande-Bretagne à Rome, vinrent rendre compte de la mission, Grégoire ne put retenir sa joie ; il en envoya jusqu'en Orient l'heureuse nouvelle :

" Le porteur de vos lettres, écrivait-il à Euloge, patriarche d'Alexandrie, m'a trouvé et me laisse malade. Mais Dieu m'accorde la joie de l'âme pour tempérer l'horreur de ma souffrance corporelle... Voici que je reçois la nouvelle de l'heureux succès des moines envoyés chez les Anglais ; Augustin et ses compagnons ont fait tant de miracles qu'ils semblent approcher du temps des apôtres. Plus de 10.000 Anglais ont été baptisés par eux d'un seul coup." (Epist., VIII, 30.).

Grégoire félicitait en même temps Augustin. Laurent et Pierre semblaient pressés de retourner en Angleterre ; le pontife les fit attendre jusqu'à l'été de 601, leur donna pour compagnons de nouveaux missionnaires bénédictins, avec des lettres pour Éthelbert et Berthe, et trois lettres pour Augustin. Il félicitait le roi et la reine ; quant à Augustin, il le mettait en garde contre les dangers de l'orgueil et de la présomption, lui concédait le pallium et lui donnait ses instructions pour constituer la nouvelle Église d'Angleterre. Enfin dans sa troisième, il répondait à un certain nombre de questions d'Augustin sur l'usage à faire des offrandes des fidèles, la constitution de la liturgie, la règle à suivre pour les mariages entre parents, etc.

L'administrateur temporel de l'Eglise de Rome. Grégoire excellait à porter son attention sur les points les plus divers, diplomatie, art militaire, jurisprudence, etc. Il fut tout à la fois ardent patriote quand il négociait avec les empereurs et les rois, austère reclus quand il traitait de mysticisme, homme de finances quand il gérait les intérêts matériels.

Les troubles dont l'Italie fut le théâtre augmentèrent le patrimoine de saint Pierre ; des familles entières reléguées en Orient ou forcées de se retirer dans les monastères firent au Saint-Siège l'abandon de leurs biens. Grégoire eut ainsi des possessions en Italie, Sicile, Sardaigne, Corse, Dalmatie, Gaule et Afrique ; des agents spéciaux investis de larges pouvoirs les administrèrent en son nom. En Italie, le pape se préoccupa du rachat des captifs tombés aux mains des Lombards ; il mit les plus grands soins à exercer la charité sous toutes ses formes, et le seul reproche qu'on pût lui faire fut de ne pas savoir limiter ses générosités.

Saint Grégoire le Grand. Heures à l'usage de abbaye de Cîteaux. XIIe.

Dans la détresse, il recourut aux pouvoirs civils : il se trouva dans une situation difficile vis-à-vis des Lombards, et pour les chasser de la campagne de Rome, il ne comptait aucunement sur l'assistance de Ravenne. Une attaque de Rome était toujours possible, et ce fut sous le coup de cette crainte que Grégoire prononça ses homélies sur Ezéchiel : il y appliquait au temps où il vivait la situation de Jérusalem et du Temple menacés. Lorsque Agilulf, roi des Lombards, vint assiéger Rome, la confusion régna dans la ville ; on recourut à Grégoire qui dut interrompre ses explications sur Ézéchiel pour inviter le peuple à la pénitence. Agilulf impressionné sans doute par l'idée qu'un pouvoir mystérieux veillait sur la cité, retira ses troupes. Jusqu'à la fin de ses jours, Grégoire dut travailler sans relâche à conclure la paix par son action sur Théodelinde : on put dire que durant tout ce temps, le sort de Rome et de l'Italie fut entre ses mains.

Dans ses relations avec les officiers de l'empire, Grégoire tint à voir les deux autorités distinctes, mais concourant néanmoins au bien commun chacune dans sa sphère. Il ne lui répugnait pas d'appeler à son aide le bras séculier pour la répression du paganisme, de l'hérésie ou du schisme, mais il ne souffrait pas que les évêques intervinssent dans les affaires purement temporelles, sauf en de rares occasions. Personnellement, il observa ces règles générales à l'égard des officiers de l'empire. Il évitait tout choc et toute collision, mais quand il remarquait quelque méfait, il n'hésitait pas à intervenir, soit en protestant auprès des autorités supérieures, soit en faisant appel à l'empereur lui-même. Ainsi on le vit s'adresser à l'impératrice Constantina pour faire cesser un scandaleux état de choses en Sicile, Corse et Sardaigne. Lorsque l'empereur, personne sacrée aux yeux des peuples, dépassait ses droits, Grégoire n'intervenait qu'à toute extrémité, avec beaucoup de ménagements.

Ses ennemis ont vivement attaqué son attitude vis-à-vis de l'usurpateur Phocas, quand celui-ci détrôna et fit mettre à mort l'empereur Maurice. Ainsi le pontife adressa des lettres de félicitations au nouvel empereur et exprima l'intention de se faire représenter à la cour de Constantinople par un apocrisiaire. Mais on a répondu que précisément pour n'avoir pas eu de représentant auprès de Maurice, Grégoire n'avait pas su dans quelles circonstances s'était faite la révolution, et avait été trompé sur les réelles dispositions de Phocas. Tout ce qu'on peut lui reprocher, c'est d'avoir mis trop d'empressement à répondre.

Messe de saint Grégoire le Grand. Heures à l'usage de Paris. XVe.

Les dernières années de notre Saint furent marquées par d'intenses douleurs physiques qui mirent à l'épreuve sa patience et firent de son existence un fardeau presque intolérable. Il s'en exprime ainsi dans une de ses lettres :

" Il y a presque 2 ans que je suis sur un lit, tourmenté par d'affreuses douleurs de goutte ; à peine puis-je me lever les jours de fêtes pour célébrer la messe. Quoique cette douleur soit plus ou moins supportable, jamais elle n'est si petite qu'elle me quitte entièrement, ni si aiguë qu'elle me fasse tout à fait mourir ; ainsi mourant tous les jours, je ne puis cesser de vivre. Je ne m'étonne pas de ce qu'étant si grand pécheur Dieu me tienne si longtemps en prison."

A un autre correspondant, il écrit :

" Je vous prie, ne cessez point de faire oraison pour moi qui suis un pauvre pécheur. La douleur que je souffre dans mon corps, et l'amertume dont mon coeur est rempli, en voyant la désolation et les ravages que causent les barbares, m'affligent extrêmement; au milieu de tant de maux, je ne cherche point une consolalion temporelle. Je ne demande que l'éternelle... par le moyen de vos oraisons."

Il mourut l'an 604, la seconde année du règne de Phocas le 12 mars, jour où l'Eglise célèbre sa fête.

Sa fonction d'évêque de Rome a été ainsi décrite de nos jours :

" Grégoire le Grand parut à l'heure de la plus douloureuse des invasions, après Alaric et Attila, après les Goths, au temps des Lombards, période de terreur où l'extrême barbarie couvrait toute l'Italie jusqu'au détroit de Messine. Quelques épaves de civilisation flottaient encore çà et là sur la péninsule ; Ravenne plus byzantine qu'italienne, Naples qui bientôt s'alliera aux Sarrasins, Rome enfin où ce moine, agenouillé dans sa cellule du Coelius, était la dernière espérance de la chrétienté latine. Ce praticien lettré, très doux et très pur, par sa patience et l'ascendant de sa vertu, sut constituer autour de lui la république chrétienne et la pacifier ; il traitait avec les Byzantins, les Francs, les Goths d'Espagne, convertissait les Anglo-Saxons, évangélisait les Lombards. Il les vit s'incliner sous son bâton pastoral. L'Italie était désormais à l'abri de la contagion païenne ou arienne. A Rome même, Grégoire avait été l'èvêque " oecuménique ", non un chef d'Etat. Dans la mélancolie de ses derniers jours, il parut pressentir que l'Eglise, jetée dans la mêlée du siècle, s'éloignerait bientôt de sa mission primitive, ou plutôt compliquerait cette mission par un inévitable contact avec les intérêts temporels." (E. Gebhardt, La vieille Eglise, p. 64.)

CULTE

I. Le corps de Grégoire fut inhumé à Saint-Pierre du Vatican, à côté des saints papes Léon, Simplice, Gélase et Symmaque. On commença à le vénérer aussitôt après sa mort, et l'on trouve son éloge dans Isidore de Séville, Ildefonse, Bède le Vénérable. A la suite du martyrologe hiéronymien, les martyrologes historiques du Moyen Age le mentionnent au 12 mars. On le trouve encore au 26 avril, dans les Églises qui ne célébraient point de fêtes de saints en carême ; au 3 septembre, anniversaire de son ordination ; au 9 décembre; au 26 août pour des anniversaires de translations. Jean Diacre notamment a donné le récit des miracles qui ont attesté sa sainteté.

II. Ses reliques.

Il paraît bien probable que le corps de saint Grégoire est resté à Rome. Au IXe siècle, le pape Grégoire IV (844) le transféra dans un oratoire près de la nouvelle sacristie de Saint-Pierre du Vatican. Au XVe siècle, Pie II le fit placer sous le nouvel autel de la chapelle Saint-André. Le 8 janvier 1606, sous Paul V, les reliques furent placées à leur place quatrième et définitive dans la chapelle Clémentine.

Cependant des traditions parlent d'une translation, au monastère de Saint-Médard de Soissons, du corps de saint Grégoire le Grand, avec celui de saint Sébastien (9 décembre 826). Saint Thomas de Cantorbéry serait venu l'y invoquer, d'après le moine Odilon (Molinier, sources, n. 767.).

Une opinion relative au chef de saint Grégoire placerait le crâne à Sens, depuis 876 ; un autre récit veut que le chef ait été donné par Jean XV à l'évêque de Constance pour le monastère de Saint-Pierre, et que de là ce chef ait été transféré à Prague par l'empereur Charles IV.

HYMNE

" Apôtre des Anglais, maintenant compagnon des Anges, Grégoire, secourez les nations qui ont reçu la foi.

Vous avez méprisé l'opulence des richesses et toute la gloire du monde, pour suivre pauvre le Roi Jésus dans sa pauvreté.

Un malheureux naufragé se présente à vous : c'est un Ange qui, sous ces traits, vous demande l'aumône ; vous lui faites une double offrande, à laquelle vous ajoutez encore un vase d'argent.

Peu après, le Christ vous place à la tête de son Eglise ; imitateur de Pierre, vous montez sur son trône.

Ô Pontife excellent, gloire et lumière de l'Eglise! n'abandonnez pas aux périls ceux que vous avez instruits par tant d'enseignements.

Vos lèvres distillent un miel qui est doux au cœur; votre éloquence surpasse l'odeur des plus délicieux parfums.

Vous dévoilez d'une manière admirable les énigmes mystiques de la sainte Ecriture ; la Vérité elle-même vous révèle les plus hauts mystères.

Vous possédez le rang et la gloire des Apôtres ; dénouez les liens de nos péchés ; restituez-nous au royaume des cieux.

Gloire au Père incréé ; honneur au Fils unique ; Majesté souveraine à un Esprit égal aux deux autres.

Amen."

Rq : On trouvera un grand nombre de ressources écrites sur l’Internet.

Entre autres textes :

- http://www.abbaye-saint-benoit.ch/benoit/dialogues/index.....

- http://jesusmarie.free.fr/gregoire_le_grand.html.

00:10 Publié dans G | Lien permanent | Commentaires (1)

lundi, 03 mars 2025

3 mars. Saint Guénolé, abbé et fondateur de l'abbaye de Landévennec. 504.

- Saint Guénolé, abbé et fondateur de l'abbaye de Landévennec. 504.

Pape : Saint Symmaque. Roi de Cornouailles : Grallon. Roi de France : Clovis Ier.

" Plein d'austérité pour lui-même, il n'était point dur envers les autres ; il avait le caractère facile, l'humeur toujours égale : son visage empreint de douceur ne subissait pas les vicissitudes de l'hilarité et de la tristesse."

Propre de Quimper.

Saint Guénolé. Chapelle Saint-Guénolé. Quistinic. Bretagne. XVIIe.

Le père de saint Guénolé s’appelait Fragan. Né au Pays-de-Galles, il était de noble extraction puisqu'il était parent de Conan Mériadec, que beaucoup regardent comme ayant été le premier roi de Bretagne-Armorique. Au début du Ve siècle, il émigra en Armorique lorsque les Romains, et avec eux un bon nombre de Bretons, quittèrent la Bretagne insulaire, et, abordant d'abord sur l'île de Bréhat, s’arrêta enfin sur les rives du Gouët aux environs de Saint-Brieuc en un lieu appelé aujourd’hui Ploufragan. Il était accompagné de ses deux jeunes fils, les futurs saint Jacut et saint Guéthenoc et de leur mère, sainte Gwenn, que l’on représente souvent avec trois mamelles, selon le nombre de ses fils. A peine arrivée, Gwenn donne naissance à son troisième fils, le futur abbé de Landévennec, en 418 ou 419. Fragan et Gwenn eurent encore une fille, plus tard, Creirvie.

Fragan et Gwenn avait fait vœu d'offrir saint Guénolé au Seigneur. Eduqué selon son rang, l’enfant manifesta très tôt des dispositions brillantes, et surtout une aptitude supérieure à la louange du Seigneur. Tout petit, il demanda à son père de le confier à quelque ancien, qui l’instruirait des choses de Dieu. Las, Fragan refusa, méprisant par-là son ancien vœu. Un jour où il visitait ses terres, il fut pris dans un orage épouvantable. Ses gens le virent dans une espèce d'extase pendant laquelle ils l'entendirent s'exprimer ainsi :

" Seigneur, Ils sont tous à vous, non seulement Guénolé, mais aussi Guethenoc et Jacut, mais aussi Creirvie, mais aussi leur père et leur mère !"

Quelques temps plus tard, Fragan emmena saint Guénolé au saint et vieux moine Budoc, sur l’île des Lauriers, entre l'embouchure de la rivière du Trieu et l'île de Bréhat, et appelée aujourd'hui l'île Verte. En chemin, les voyageurs furent pris par une brutale tempête, notre petit saint Guénolé s’empressa de la calmer par le signe de la croix.

Sous l’égide de saint Budoc, Guénolé apprend bien vite les lettres, et en quelques années devient " un éminent connaisseur accompli des Saintes Ecritures ". Sa sainteté se révèle dès la jeunesse, lorsque Guénolé guérit un camarade tombé en l’absence de l’abbé. Guénolé se distinguait par son humilité et son amour des pauvres qu’il secourt, guérit, console, nourrit, à l’insu de tous, leur enseignant l’Evangile. A un frère qui lui faisait des reproches sur ses enseignements aux pauvres, Guénolé répond tout joyeux :

" Béni sois-tu, frère très aimé, car tu as vraiment proféré contre moi le témoignage qu’il fallait. Alors que tous ont les yeux aveuglés, toi seul as les yeux assez ouverts pour me juger avec tant de vérité !"

La réputation de ses miracles se répandit bientôt et saint Budoc dut recommander à son disciple de ne pas, par sa modestie et son souci compréhensible de se retirer des regards du monde, " éteindre la lampe que Dieu Lui-même a allumée, d’être condamné comme détenteur d’un unique denier, et de tenir pour superflus les dons de Dieu qu’Il a voulu que tu aies gratuitement ".

Parmi les miracles de Guénolé, on compte la guérison de l’œil de sa sœur, arraché par une oie, le miracle des serpents chassés de la contrée, la résurrection d’un enfant tué par un cheval et celle de la mère d’un de ses moines et celle d'un écuyer de son père, et bien d’autres encore.

Statue de saint Guénolé. Eglise Saint-Guénolé de Locunolé.

Après quelques années auprès de saint Budoc, Guénolé fut pris du désir de s’en aller visiter saint Patrick en Hibernie (Irlande). Une nuit, il eut la vision du saint irlandais resplendissant, qui le dissuada de mettre son projet à exécution, mais le prévint qu’il devrait bientôt quitter l'île des Lauriers. Le lendemain, saint Guénolé s’ouvrit de cet événement à saint Budoc, qui, avertit lui même de la pertinence de la vision qu'avait eu saint Guénolé, lui recommanda d'obéir à saint Patrick, et, ayant choisit onze des plus saints religieux et ayant fait saint Guénolé leur supérieur, quoiqu'il n'eût que 21 ans, donna sa bénédiction à tous pour partir fonder un monastère.

Le petit groupe, guidé par la Providence, s’en alla vers la Cornouaille, et s’installa sur une île inhospitalière à l'embouchure de la rivière d'Aven, nommée Ti-Bidi (maison des prières). De l’île, se découvrait au loin le panorama de ce qui allait devenir plus tard Landévennec et les moines conçurent le désir de s’installer en ces lieux. Ils étaient cependant inaccessibles à pied, et c’est par la prière de saint Guénolé, qui tel Moïse ouvrit les eaux, que le petit groupe gagna ce qui allait être leur nouvelle retraire. Guénolé y fit jaillir une source, et la vie monastique s’organisa, les moines se multiplièrent.

La règle monastique, sur le modèle irlandais était sévère. Homme de prière, pétri de la lecture des psaumes, saint Guénolé fut aussi tourmenté par les démons, qui d’après les témoignages de ses voisins de cellule le visitèrent certaines nuits et recevaient de lui semonces et belles réponses. Guénolé se distinguait par la sévérité de sa vie ascétique : il ne s’asseyait jamais à l’église, usait pour son vêtement uniquement du poil de chèvre, dormait à même le sol, une pierre sous la tête, prenait pour nourriture le strict nécessaire, mêlant de la cendre à son pain quotidien, ne mangeant que deux fois par semaines au cours du Grand Carême. Il guérissait les malades et on venait à lui de toute la contrée, recevoir réconfort et demander guérison. Les moines furent un jour témoin de la visite de Notre Seigneur Jésus-Christ, sous la forme d’un lépreux venu demander secours. Devant Guénolé, qui n’avait pas hésité à s’humilier pour guérir le malade, le pauvre devint resplendissant disant :

" Vous n’avez pas rougi de moi dans mes détresses, je ne rougirai pas de vous devant mon père."

On doit aussi à Guénolé la conversion de trois voleurs, venus cambrioler le monastère à l’heure de Prime. Arrêtés par Dieu dans leurs larcins, ils remirent leur vie entre les mains du saint moine, en demandant à être reçu dans la communauté.

Le roi Grallon, ayant eu connaissance de Guénolé, voulut le rencontrer. Ce roi n’était pas sans reproche et avait un caractère dur et violent. Il se mit à fréquenter les moines, et, après plusieurs entretiens particuliers avec saint Guénolé, fut touché et réforma heureusement son caractère impérieux mais dont le fond était bon et porté à la justice.

Saint Guénolé commanda au roi d’abandonner aux flots sa fille, coupable de nombreux vices et ayant corrompu la ville d'Ys. La légende comporte sans doute une part de vérité, celle de rappeler en particulier un cataclysme historique, qui sous la forme d’un gigantesque raz-de-marée, dévasta et ravagea les côtes de l’Armorique et probablement des îles sur lesquelles il ne faut pas exclure qu'y furent bâties. Rappelons à ce sujet, et pour étayer notre propos, que la baie du Mont-Saint-Michel fut inondée et envahie par les flots quelques siècles plus tard dans des conditions similaires et que les hauts-fonds en conservent encore les traces sous la forme d'anciens villages et monastères aujourd'hui immergés.

Dès lors, Grallon se retira à Landévennec, où il vécut jusqu’à sa mort. La vieille église romane conservait un tombeau que l’on disait celui du roi.

Parvenu à un âge vénérable, saint Guénolé reçut l’annonce de sa mort, et commanda à ses frères de se préparer. Selon la tradition codifiée au XIe siècle, il désigna pour lui succéder saint Gwenhaël. Ayant lui-même célébré la Liturgie et communié, chantant des psaumes et des cantiques debout devant l'autel et porté par deux de ses religieux, il rendit l’âme le mercredi de la première semaine de Carême, qui était le trois mars, et qui, selon le cycle Victorin, convient à l'an 504, où Pâque fut le 11 avril.

Les reliques de saint Guénolé reposèrent en son abbaye jusqu’aux invasions normandes qui dévastèrent l’abbaye dans les années 913. Les moines fuyèrent alors la Bretagne, et la toponymie permet de suivre leur périple : on trouve quelques paroisses dédiées à saint Guénolé sur les rives de la Manche. Les moines furent invités à rester à Montreuil-sur-Mer, où ils fondent une abbaye portant le nom de saint Walloy, déformation flamande de Guénolé. Une partie des reliques fut disséminée dans diverses paroisses de Bretagne et du Nord. Une partie a été perdue à la Révolution, certaines sont revenues à Landevennec, à la réouverture de la nouvelle abbaye.

L’origine du nom de Landévennec est discutée : certains proposent Lan-tevennec, l’ermitage de la falaise, d’autres proposent Lan-to-Winnoc, l’ermitage de Guénolé.

00:15 Publié dans G | Lien permanent | Commentaires (0)