Rechercher : Saint Willibrord

12 avril. Saint Sabas le Goth, martyr. 372.

" Les saints sont les ramifications et la continuation de Jésus-Christ."

" De quelque nation que soit un homme, s'il craint Dieu et s'il aime la justice, il est agréable à Dieu."

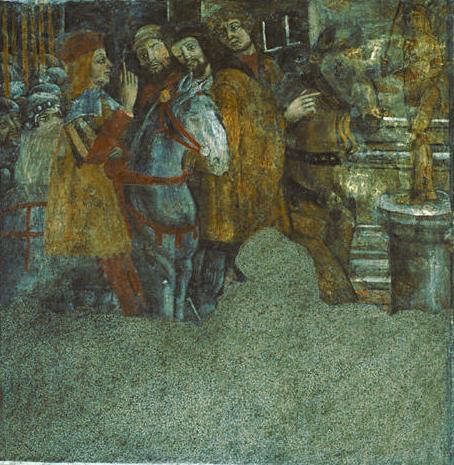

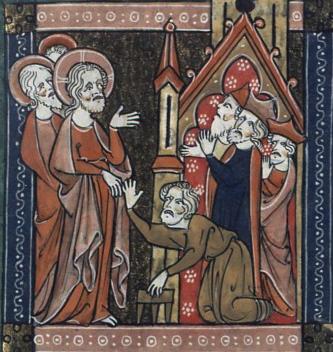

Saint Pierre.

Icône roumaine du XVIe.

Né de race gothique et vivant en Gothie dans un milieu corrompu, il a tellement su ressembler aux saints et il a comme eux honoré le Christ par la pratique de toutes les vertus qu'il a brillé dans le monde comme un astre. Ayant embrassé le christianisme dès l'enfance, il s'imposa un idéal de perfection et voulut le réaliser au moyen de la science du Christ.

Comme tout concourt à l'avantage de ceux qui aiment Dieu, il obtint la récompense due à sa vocation sublime par une lutte vaillante contre l'ennemi, sa force contre les traverses de cette vie et la paix qu'il sut conserver avec tout le monde. Il n'est pas permis de le taire, maintenant qu'il est allé se reposer en Dieu, afin d'en garder la mémoire et de réconforter les âmes pieuses ; nous devons donc entreprendre le récit de ses hauts faits.

Il fut donc orthodoxe dans la foi, empressé à remplir les devoirs de la justice, doux, pieux, plus savant que disert, pacifique à l'égard de tous, véridique, ennemi de l'idolâtrie, modeste et - ce qui convient bien aux humbles - soumis, parlant sans jactance, doux, incliné à tout ce qui était bon; psalmodiant à l'église, dont il prenait grand soin, méprisant la fortune et les biens, dont il n'usait que dans la mesure du nécessaire, sobre, réservé en toute occasion, particulièrement dans le commerce avec les femmes, jeûnant et priant chaque jour, étranger à la vaine gloire, stimulant tout le monde à l'adoption d'une vie pure, pratiquant les vertus de son état, évitant les contradictions, observant enfin une foi sans compromis, celle qui fait ses oeuvres par la charité, et s'entretenant toujours familièrement avec Dieu. Il se montra, non en passant, mais souvent, avant son martyre, le vigoureux défenseur de la piété.

Les princes et les juges de Gothie ayant commencé à poursuivre les chrétiens qu'ils voulaient contraindre à manger les mets offerts aux idoles, quelques païens s'entendirent pour qu'on présentât aux chrétiens qui étaient de leur parenté des viandes qui passeraient pour avoir été immolées aux idoles, quoiqu'il n'en fût rien ; ce stratagème sauverait leurs parents et bernerait les persécuteurs.

À cette nouvelle, le bienheureux Sabas refusa non seulement de prendre sa part de ces mets défendus, mais il s'avança au milieu de l'assemblée et dit : " Celui qui mange de ces viandes cesse d'être chrétien ", et ainsi il mit en garde afin que tous ne tombassent dans le piège du démon ; mais ceux qui avaient imaginé la ruse en prirent occasion de le faire expulser de la ville ; ils le rappelèrent plus tard.

Une nouvelle persécution étant déclarée, plusieurs païens de la ville qui offraient des sacrifices voulurent jurer que leur cité ne contenait aucun chrétien; mais cette fois encore Sabas vint tranquillement au milieu de l'assemblée et dit :

" Que personne ne jure en ce qui me concerne, car je suis chrétien."

Lorsque le persécuteur fut sur les lieux, les susdits païens mirent leurs parents à l'abri et jurèrent que la ville ne renfermait qu'un seul chrétien.

Le prince impie se le fit amener ; c'était Sabas. Quand il fut présent, le prince questionna les assistants sur la fortune de Sabas. " Il n'a, dit-on, que ses habits ", ce qui lui valut le mépris du juge : " Celui qui est en pareil équipage, dit-il, ne peut être ni utile ni dangereux ", et il le fit relâcher.

Une grande persécution fut ensuite provoquée en Gothie par les méchants, et comme la fête de Pâques était proche, Sabas voulut se rendre dans une autre ville chez le prêtre Gatthica, afin de célébrer ce saint jour. Sur la route, il vit un homme de haute taille et d'un aspect magnifique et vénérable qui lui dit :

" Retourne sur tes pas et rends-toi chez le prêtre Sansala.

- Mais Sansala est absent, dit Sabas."

Il s'était enfui en effet devant la persécution et s'était réfugié sur le territoire romain ; cependant la fête de Pâques l'avait mené chez lui, ce que Sabas ignorait et qui explique sa réponse; il continua donc sa route vers la demeure de Gatthica. Comme il ne se conformait pas à l'indication donnée par le grand inconnu, soudain, quoiqu'il fît beau temps alors, il tomba une telle tempête de neige que la route devint impraticable et Sabas ne put continuer. Il comprit à l'instant que Dieu s'opposait à son voyage et le voulait voir retourner auprès du prêtre Sansala. Il rendit grâces et rebroussa chemin. Arrivé chez Sansala, il lui raconta, ainsi qu'à d'autres, son aventure.

Ils célébrèrent ensemble la Pâque. Dans le cours de la troisième nuit qui suivait la fête, Atharid, fils de Rothest, conformément à l'édit des méchants, envahit la ville avec une grande troupe de gens sans aveu et, saisissant le prêtre endormi dans sa maison, il le fit garrotter, ainsi que Sabas, qu'on avait arrêté tout nu dans son lit. On mit le prêtre dans un chariot. Quant à Sabas, on le mena parmi les buissons d'épines récemment brûlés, nu comme lorsqu'il sortit du ventre de sa mère ; on le lia et le flagella avec des verges et des bâtons, ce qui montre à quel point ils étaient cruels et féroces à l'égard des serviteurs de Dieu.

Mais la patience et la foi du juste triomphèrent de la brutalité de ses ennemis. À l'aube, il rendit grâces à Dieu et dit à ses bourreaux :

" Ne m'avez-vous pas conduit nu et sans chaussures dans des terrains difficiles et semés de ronces ? Regardez si mes pieds sont blessés et si mon corps porte la trace des coups que vous m'avez donnés."

Ils ne virent en effet aucune ecchymose ; alors enlevant l'essieu du chariot, ils le lui mirent sur les épaules et attachèrent ses mains aux extrémités ; ils attachèrent de même ses pieds à un autre essieu et, le jetant par-dessus les essieux, ils l'étendirent sur le dos ; enfin ils ne le laissèrent pas avant que la plus grande partie de la nuit ne fût écoulée. Mais pendant que les surveillants dormaient, une femme qui s'était levée de nuit afin de préparer à manger aux ouvriers, coupa ses liens. Une fois délivré, il demeura sur place sans inquiétude, avec cette femme, et il l'aidait de son mieux. Quand le jour parut, le cruel Atharid, mis au courant de ce qui s'était passé, lui fit lier les mains et suspendre à la poutre de la maison.

à quelques lieues de là. Transylvanie. VIIe.

" L'illustre Atharid vous envoie ceci afin que vous mangiez et vous sauviez de la mort.

- Nous n'en mangerons pas, dit le prêtre. Cela nous est défendu. Engagez Atharid à nous faire plutôt crucifier ou tuer de toute autre façon.

- Qui envoie cela ? dit Sabas .

- Le seigneur Atharid.

- Il n'y a qu'un seul Seigneur, c'est Dieu, qui est dans le ciel. Ces mets de perdition sont impurs et profanes, comme Atharid lui-même qui les a envoyés."

Un des serviteurs, mis en colère par cette réponse, tordit sur le saint la pointe de son javelot avec tant de fureur que tous les assistants crurent qu'il allait mourir sur le coup. Mais Sabas, dominant la douleur par la sainteté, lui dit :

" Croiras-tu maintenant que j'ai soutenu ton choc ? Mais sache que tu ne m'as pas plus endolori que si tu m'avais jeté un peloton de laine."

Ce qui confirma ses paroles fut son attitude, car il ne cria pas, ni même, ainsi qu'on fait lorsqu'on souffre, il ne gémit pas et on ne vit nulle trace de violence sur son corps.

Sur le rapport qui fut fait de tout cela à Atharid, il donna l'ordre de mettre à mort Sabas. Les bourreaux, ayant renvoyé le prêtre Sansala, amenèrent Sabas sur la berge du Mussovo, afin de l'y noyer. Le bienheureux, se rappelant l'ordre du Seigneur et n'aimant pas son prochain moins que lui-même demanda :

" Pourquoi ne pas tuer le prêtre avec moi, quel péché a-t-il donc commis ?

- Cela ne te regarde pas, lui répondit-on."

Alors Sabas s'écria dans la joie de l'Esprit-Saint :

" Tu es béni, Seigneur, et le Nom de ton Fils soit loué pendant les siècles. Amen. Atharid s'est condamné et livré lui-même à la mort éternelle, mais il m'a envoyé à la vie qui n'a pas de fin. Telle est ta Volonté dans tes serviteurs, Seigneur Dieu."

Tandis qu'on le conduisait mourir, il ne cessa de louer Dieu, ne jugeant pas comparables les misères de cette vie avec la gloire future qui est révélée aux saints. En arrivant sur la rive, les bourreaux se dirent entre eux :

" Pourquoi ne renvoyons-nous pas cet innocent ? Atharid en saura-t-il jamais rien ?"

Sabas leur dit :

" Vous badinez ; faites ce qui vous est commandé. Je vois ce qui vous est caché. Voici que m'attendent ceux qui doivent m'introduire dans la gloire."

Alors on le mena jusqu'au fleuve. Lui louait Dieu et rendait grâces (ce qu'il ne cessa de faire jusqu'à la fin). On lui attacha une pierre au cou et on le précipita. Sa mort par l'eau et le bois fut ainsi un symbole exact du salut. Sabas avait trente-huit ans. Il mourut le cinquième jour de la semaine pascale, c'est-à-dire la veille des ides d'avril, sous le règne de Valens et Valentinien et sous le consulat de Modeste et Arintheus.

Les bourreaux retirèrent de l'eau son cadavre et le laissèrent sans sépulcre. Mais ni les bêtes féroces, ni les oiseaux de proie n'y touchèrent. Des fidèles le gardèrent, et le glorieux gouverneur de la Scythie, Junius Soranus, adorateur du vrai Dieu, ayant envoyé des gens sûrs, le fit transporter en terre romaine et, voulant faire bénéficier sa patrie de ce trésor, de ce fruit illustre par sa foi, l'envoya en Cappadoce, conformément au désir des prêtres et à la Volonté de Dieu, qui donne sa Grâce à ceux qui Le craignent. C'est pour cela que, le jour où le martyr fut couronné, offrez le sacrifice et rappelez tout ceci aux frères, afin que, se réjouissant dans toute l'Église catholique et apostolique, ils louent le Seigneur, qui Se choisit ses serviteurs.

On représente saint Sabas suspendu par un doigt à un arbre, car ses actes disent qu'on lui tira violemment les mains et les pieds ; tenant en main un fagot d'épines pour rappeler qu'il fut traîné au milieu des ronces ; plongé dans l'eau. Il est spécialement honoré par les catholiques de Roumanie et en particulier par ceux de Valachie.

samedi, 12 avril 2025 | Lien permanent

12 mai. Saint Pancrace, martyr. 304.

- Saint Pancrace, martyr. 304.

Pape : Saint Marcelin. Empereur : Dioclétien.

" La mort du juste est la condamnation de la vie des impies, et la sagesse du jeune âge celle d'une longévité criminelle."

Sap. IV, 16.

Statue processionnelle. Eglise Saint-Pancrace.

Pancrace vient de pan, qui signifie tout, et gratus, agréable, et citius, vite, tout prompt à être agréable, car dès sa jeunesse il le fut. Le Glossaire dit encore que Pancras veut dire rapine, pancratiarius, soumis aux fouets, Pancrus, pierre de différentes couleurs : en effet, il ravit des captifs pour butin, il fut soumis au tourment du fouet, et il fut décoré de toutes sortes de vertus.

Saint Pancrace était un enfant d'une illustre naissance, de Synnade en Phrygie. Ayant perdu son père de bonne heure, il demeura sous la tutelle de Denis, un de ses oncles, dont le martyrologe romain fait aussi mémoire aujourd'hui comme d'un saint confesseur.

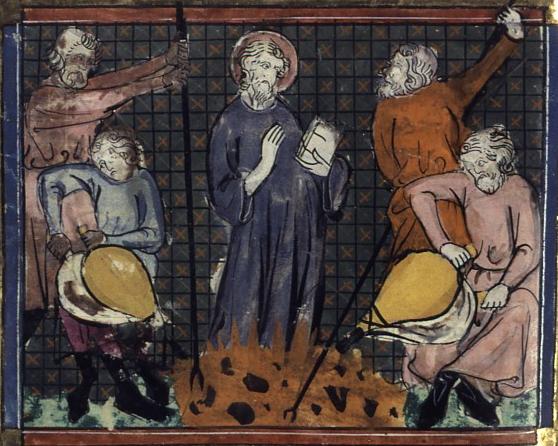

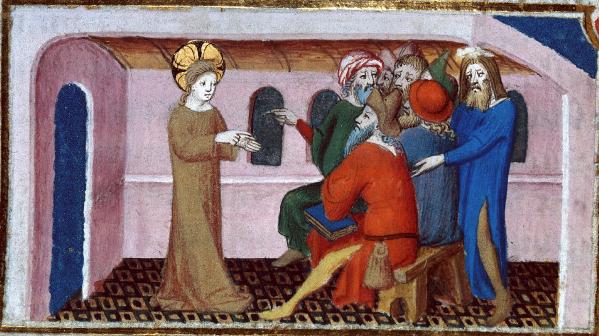

Legenda aurea. Bx. J. de Voragine. R. de Montbaston. XIVe.

Cet excellent tuteur considéra toujours Pancrace comme son propre fils et prit un soin scrupuleux de son éducation. Lorsqu'il vit Pancrace âgé de 14 ans, il décida de faire le voyage de Rome où ils jouissaient d'ailleurs d'un riche patrimoine.

Là, ils demandèrent instamment au pape Caïus de recevoir le baptême et d'être pleinement instruits des mystères de la religion chrétienne. Ce saint pape leur accorda avec grand plaisir ce qu'ils souhaitaient. Denis mourut bientôt de sa belle mort après avoir soupiré après la couronne du martyr.

Dans leur quartier était caché, avec les fidèles, le pape Corneille, qui avait contrinué à la conversion à la foi de Notre Seigneur Jésus-Christ de Denys et Pancrace.

Pancrace fut bientôt pris et conduit par-devant César. Il avait alors environ quatorze ans. L'empereur, Dioclétien, fit tous ses efforts pour l'obliger de sacrifier aux idoles. Dans un premier mouvement, Dioclétien traita Pancrace avec bonté parce que son père et lui avait été ami et qu'il était charmé par le caractère et la beauté de notre jeune Saint.

Dioclétien lui dit :

" Jeune enfant, je te conseille de ne pas te laisser mourir de male mort ; car, jeune comme tu es, tu peux facilement te laisser induire en erreur, et puisque ta noblesse est constatée et que tu es le fils, d'un de mes plus chers amis, je t'en prie, renonce à cette folie, afin que je te puisse traiter comme mon enfant."

Pancrace lui répondit :

" Bien que je sois enfant par le corps, je porte cependant en moi le coeur d'un vieillard, et grâce à la puissance de mon Seigneur Jésus-Christ la terreur que tu nous inspires ne nous épouvante pas plus que ce tableau placé devant nous. Quant à tes Dieux que tu m’exhortes à honorer, ce furent des trompeurs, des corrupteurs de leurs belles-soeurs ; ils n'ont pas eu même de respect pour leurs père et mère que si aujourd'hui tu avais des esclaves qui leur ressemblassent tu les ferais tuer incontinent. Je suis étonné de constater comment un empereur si éclairé me commande d'avoir de l'estime pour des dieux qui n'étaient que des hommes et dont la vie était si corrompue que si vos esclaves ne vivaient pas mieux aujourd'hui, vous les feriez punir exemplairement."

L'empereur donc, se réputant vaincu par un enfant, le fit décapiter sur la voie Aurélienne, vers l’an du Seigneur 287. Son corps fut enseveli avec soin par Octavie (Cocavilla), femme d'un sénateur.

Au rapport de Grégoire de Tours (Miraculorum, lib. I, chap. XXXIX.), si quelqu'un ose prêter un faux serment sur le tombeau du martyr, avant qu'il soit arrivé au chancel du choeur, il est aussitôt possédé du démon et devient hors de lui, ou bien il tombe sur le pavé et meurt.

Il s'était élevé un procès assez important entre deux particuliers. Or, le juge connaissait parfaitement le coupable. Le zèle de la justice le porta à les mener tous les deux à l’autel de saint Pierre ; et là il força celui qu'il savait avoir tort à confirmer par serment sa prétendue innocence, en priant l’apôtre de venger la vérité par une manifestation quelconque.

Or, le coupable ayant fait serment et n'ayant éprouvé aucun accident, le juge, convaincu de la malice de cet homme, et enflammé du zèle de la justice s'écria :

" Ce vieux Pierre est ou trop bas, ou bien il cède à moindre que lui. Allons vers Pancrace ; il est jeune, requérons de lui ce qui en est."

On y alla ; le coupable eut l’audace de faire un faux serment sur le tombeau du martyr ; mais il ne put en retirer sa main et expira bientôt sur place.

C'est de là que vient la pratique encore observée aujourd'hui de faire jurer, dans les cas difficiles, sur les reliques de saint Pancrace.

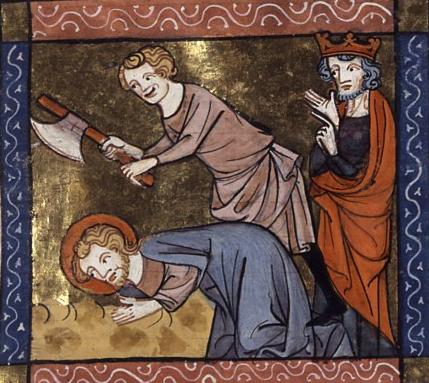

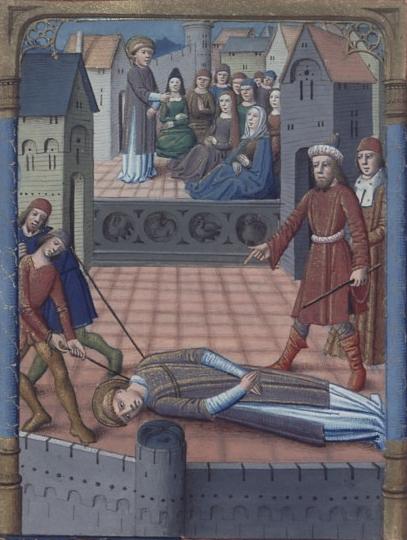

Martyr de saint Pancrace. Vie de saints. R. de Monbaston. XIVe.

Des années plus tard, quand saint Grégoire le Grand convertit en monastère la maison ancestrale de saint Pancrace, qui était voisine de celle de son oncle Denys, il enseigna à ses moines de vénérer le jeune Saint qui avait souffert le martyre juste à côté de leur couvent, et, quand il devint pape, il fit inclure la tête de saint Pancrace dans un buste en argent et vénérer dans sa cathédrale du Latran. Le buste retourna à l'église de Saint-Pancrace au XIIe siècle.

L'attribut de saint Pancrace est l'épée ; c'est aussi l'attribut des saints Nérée et Achillée qui sont fêtés aussi en ce jour.

Statue. Eglise Saint-Pancrace. Castellare-di-Casinca. Corse. XIXe.

RELIQUES, CULTE ET LES DIVERS NOMS DE SAINT PANCRACE

Il y a à Rome une église de son nom, et la porte anciennement appelée Aurelia, se nomme aujourd'hui Saint-Pancrace. Saint Grégoire, pape, parle de sa tombe et de ses reliques dans l'Homélie 27 sur saint Jean et dans le 3e livre de son Registre, épître 18.

Saint Grégoire de Tours, qui vivait avant lui, raconte un miracle perpétuel que Dieu y faisait par les mérites de ce saint Martyr : ceux qui allaient faire quelque serment solennel en l'église qui lui est dédiée étaient visiblement punis de Dieu, quand ils ne disaient pas la vérité : ou ils tombaient morts sur place, ou ils étaient possédés du démon, qui les tourmentaient par mille sortes de supplices à la vue de tout le monde.

Baillet écrit qu'" il s'est fait une grande distraction des reliques de saint Pancrace en diverses églises d'Europe : et comme il est assez ordinaire de voir que lorsqu'on a quelque ossement considérable d'un Saint, on se vante d'avoir son corps, on doit être moins surpris d'entendre dire que le corps de saint Pancrace se trouve en 15 ou 20 endroits différents, sans être obligé de recourir au mystère de la reproduction. Outre ce qui est resté de ses reliques dans l'église de son nom, à Rome, on voit son chef dans celle de Latran où son office se fait double en remettant celui des saints Nérée et Achillée au premier jour libre qui suit ".

On trouve aussi quelques parties de ses reliques dans celle de saint Clément et dans d'autres églises de la ville. On en montre pareillement à Albano, ville de la campagne de Rome ; dans 3 églises différentes de la ville de Bologne, où il n'est pas possible que l'on n'ait pas donné son nom à quelque corps étranger, puisque l'on produit, parmi ces reliques, une tête de saint Pancrace, outre celle qui est dans la basilique du Latran.

On aurait peut-être sujet de penser la même chose de celles que l'on garde sous le même nom à Venise, chez les religieuses de saint Zacharie ; dans le Milanais, quoiqu'il soit vrai que saint Grégoire le Grand en ait envoyé du tombeau de notre Saint à Fortunat, évêque de Milan ; à Lantosca, en Piémont, dans le Comtat de Nice ; dans plusieurs autres villes d'Italie, où on l'appelle saint Brancas ou Brancaccio ; en divers endroits de la Sicile ; à Avignon, dans deux églises différentes ; en France, où en envoyèrent de Rome les papes Pélage, pour Marseille et Tours ; saint Grégoire le Grand pour Pallade, évêque de Saintes ; d'autres à Saint-Riquier, à Saint-Malo et ailleurs.

On ne peut nombrer tous ces lieux du royaume qui se vantent d'en avoir, mais la plupart sans titre. La célébrité de son culte y est si grande, qu'il n'y a presque point de province qui ne s'en soit formé un Saint particulier en diversifiant son nom par la corruption de leur language. Car c'est lui que l'on trouve appelé saint Blancat, saint Planchas ou Planchais, saint Plancart, saint Crampasi ou Crampace, par métathèse, saint Brachs, saint Branchais, saint Blanchars, saint Blansé, et peut-être encore autrement.

Saint Pancrace est appelé Planchers en Normandie. Le pape Vitalien envoya de ses reliques à saint Wandrille, abbé de Fontenelle, qui construisit une église sous son invocation : cette double circonstance répandit son culte dans le diocèse de Coutances et dans les diocèses voisins.

Les Pays-Bas ne sont guère moins pourvus de reliques qui porent le nom de saint Pancrace. On en voit à Gand, à Douai, et à Malines ; on en voyait aussi à Utrecht et à Leyde, avant le changement de religion dans les Pays-Bas unis. On en montre à Cologne dans plusieurs églises, à Dusseldorf sur le Rhin, au duché de Berg, à Trèves, et même à Prague, en Bohème. On en a vu aussi en Angleterre, où la première église consacrée à Dieu depuis la " conversion " des Anglais par le moine saint Augustin, missionnaire de saint Grégoire le Grand, fut dédiée sous le nom et l'invocation de saint Pancrace, dans la ville de Cantorbéry. Il ne vint néanmoins des reliques de ce saint Martyr dans cette île que plus de 50 ans après. Ce fut le pape Vitalien qui en envoya, vers l'an 656, à Oswi, roi de Northumberland, pour augmenter encore le culte que les missionnaires romains y avaient établi, ou plutôt pour reconnaître et récompenser les services que ce prince rendait à l'église du pays.

La plupart des églises qui gardent des reliques sous le nom de saint Pancrace, ont quelque fête particulière en différents jours de l'année, pour célébrer leur réception ou leur translation : mais elles se réunissent à solenniser celle de son martyre au 12 de mai, quoiqu'elles ne soient pas toutes persuadées que ce qu'elles ont soit véritablement de lui. Le 12 de mai, où sa fête est marquée dans les Martyrologes du nom de saint Jérôme, dans celui de Bède, ceux du IXe siècle et les suivants, est le jour de sa sépulture plutôt que celui de sa mort. Le Calendrier romain du IVe siècle n'en fait point mention, mais il est dans celui du VIIIe siècle et dans les suivants, et dans les anciens Sacramentaires depuis le VIe siècle.

PRIERE

" La grâce divine qui vous appelait à la couronne du martyre alla vous chercher jusqu'au fond de la Phrygie, Ô Pancrace, pour vous conduire dans la capitale de l'empire, au centre de tous les vices et de toutes les erreurs du paganisme. Votre nom, confondu avec tant d'autres plus éclatants ou plus obscurs, ne semblait pas devoir laisser de trace dans la mémoire des hommes ; à quatorze ans, votre carrière était déjà terminée. Aujourd'hui cependant, votre nom est prononcé par toute la terre avec l'accent de la vénération ; il retentit à l'autel dans les prières qui accompagnent le Sacrifice de l'Agneau.

D'où vous vient, Ô jeune martyr, cette célébrité qui durera autant que le monde ? C'est qu'il était juste qu'ayant été associé à la mort sanglante de notre Christ, la gloire de son immortalité rejaillît jusque sur vous. Gloire soit donc à lui qui honore ainsi ses compagnons d'armes ! Et gloire à vous, Ô martyr, qui avez mérité une telle couronne ! En retour de nos hommages, daignez, Ô Pancrace, jeter un regard de protection sur nous. Parlez de nous à Jésus votre chef et le nôtre. Dans cette vallée d'exil, nous chantons l’Alleluia pour sa résurrection qui nous a remplis d'espérances ; obtenez qu'un jour nous répétions avec vous au ciel ce même Alleluia, devenu éternel, et qui alors signifi

lundi, 12 mai 2025 | Lien permanent | Commentaires (6)

25 mai. Saint Grégoire VII, pape. 1085.

- Saint Grégoire VII, pape. 1085.

Papes : Alexandre II (préd.) ; Victor III (succes.). Roi de France : Philippe Ier. Empereur d'Allemagne : Henri IV.

" Eloignez de vous toute prévarication ; faites-vous un coeur nouveau et un esprit nouveau."

Ezech. XVIII, 31.

" J'ai aimé la justice et j'ai haï l'iniquité ; c'est pour cela que je meurs en exil."

Saint Grégoire VII.

Saint Grégoire VII. Détail. Carlo Saraceni. XVIIe.

Après avoir salué sur le cycle du Temps Pascal les deux noms illustres de Léon le Grand et de Pie V, nous nous inclinons aujourd'hui devant celui de Grégoire VII. Ces trois noms résument l'action de la Papauté dans la suite des siècles, après l'âge des persécutions. Le maintien de la doctrine révélée, et la défense de la liberté de l'Eglise : telle est la mission divinement imposée aux successeurs de Pierre sur le Siège Apostolique. Saint Léon a soutenu avec courage et éloquence la foi antique contre les novateurs ; saint Pie V a fait reculer l'invasion de la prétendue réforme, et arraché la chrétienté au joug de l'islamisme ; placé entre ces deux pontifes dans l'ordre des temps, saint Grégoire VII a sauvé la société du plus grand péril qu'elle eût encore éprouvé, et fait refleurir dans son sein les mœurs chrétiennes par la restauration de la liberté de l'Eglise.

Au moment où finissait le Xe siècle et commençait le XIe, l'Eglise de Jésus-Christ était en proie à l'une des plus terribles épreuves qu'elle ait rencontrées sur son passage en ce monde. Après le fléau des persécutions, après le fléau des hérésies, était arrivé le fléau de la barbarie. L'impulsion civilisatrice donnée par Charlemagne s'était arrêtée de bonne heure au IXe siècle, et l'élément barbare, plutôt comprimé que dompté, avait forcé ses digues. La foi demeurait encore vive dans les masses ; mais elle ne pouvait à elle seule triompher de la grossièreté des mœurs. Le désordre social provenant de l'anarchie que le système féodal avait déchaînée dans toute l'Europe, enfantait mille violences, et le droit succombait partout sous la force et la licence. Les princes ne rencontraient plus un frein dans la puissance de l'Eglise ; car Rome elle-même asservie aux factions voyait trop souvent s'asseoir sur la chaire apostolique des hommes indignes ou incapables.

Cependant le XIe siècle avançait dans son cours, et le désordre semblait incurable. Les évêchés étaient devenus la proie de la puissance séculière qui les vendait, et les princes se préoccupaient surtout de rencontrer dans les prélats des vassaux disposés à les soutenir par les armes dans leurs querelles et leurs entreprises violentes. Sous un épiscopat en majeure partie simoniaque, comme l'atteste saint Pierre Damien, les mœurs du clergé du second ordre étaient tombées dans un affaissement lamentable ; et pour comble de malheur, l'ignorance, comme un nuage toujours plus sombre, s'en allait anéantissant de plus en plus la notion même du devoir. C'en était fait de l'Eglise et de la société, si la promesse du Christ de ne jamais abandonner son œuvre n'eût été inviolable.

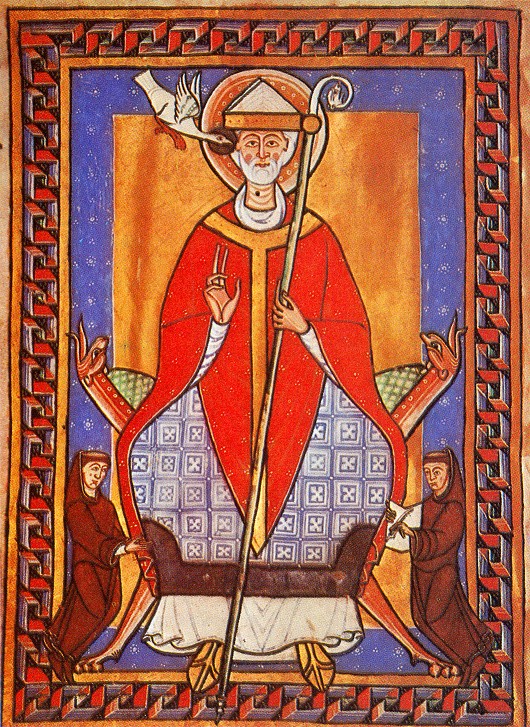

Saint Grégoire VII. Frise des papes. Basilique Saint-Pierre. Rome.

Pour guérir tant de maux, pour faire pénétrer la lumière dans un tel chaos, il fallait que Rome se relevât de son abaissement, et qu'elle sauvât encore une fois la chrétienté. Elle avait besoin d'un Pontife saint et énergique qui sentît en lui-même cette force divine que les obstacles n'arrêtent jamais ; d'un Pontife dont l'action pût être longue et non passagère, et dont l'impulsion fût assez énergique pour entraîner ses successeurs dans la voie qu'il aurait ouverte. Telle fut la mission de saint Grégoire VII.

Cette mission, comme chez tous les hommes de la droite de Dieu, fut préparée dans la sainteté Grégoire se nommait encore Hildebrand, lorsqu'il alla cacher sa vie dans le cloître de Cluny. Là seulement, et dans les deux mille abbayes confédérées sous la crosse de cet insigne monastère de France, on rencontrait le sentiment de la liberté de l'Eglise et la pure tradition monastique ; là était préparée depuis plus d'un siècle la régénération des mœurs chrétiennes, sous la succession des quatre grands abbés, Odon, Maïeul, Odilon et Hugues. Mais Dieu gardait encore son secret ; et nul n'eût découvert les auxiliaires de la plus sainte des réformes dans ces monastères qu'un zèle fervent avait attirés d'un bout de l'Europe à l'autre à cette alliance avec Cluny, par ce seul motif que Cluny était le sanctuaire des vertus du cloître. Hildebrand chercha pour sa personne ce pieux asile, au sein duquel il espérait du moins fuir le scandale.

L'illustre saint Hugues ne tarda pas à démêler le mérite du jeune Italien qui fut admis dans la grande abbaye française. Un évêque étranger se rencontra un jour avec le maître et le disciple. C'était Brunon de Toul, désigné par l'empereur Henri III pour être le Pontife de l'Eglise Romaine. Hildebrand s'émeut à la vue de ce nouveau candidat à la chaire apostolique, de ce pape que l'Eglise Romaine, qui seule a le droit d'élire son évêque, n'a pas élu, qu'elle ne connaît pas.

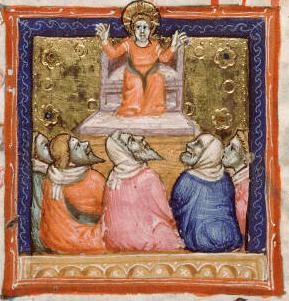

Saint Grégoire VII et les éminents prélats de Cluny :

Odon, Maïeul, Odilon et Hugues.

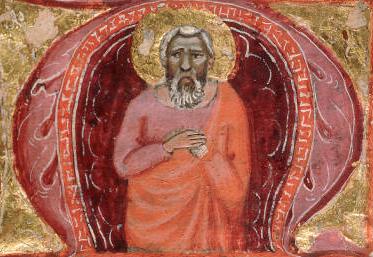

Illustration d'un manuscrit du XIIIe.

Il ose dire à Brunon qu'il ne doit pas accepter les clefs du ciel de la main de César, que la conscience l'oblige à se soumettre humblement à l'élection canonique de la ville sainte. Brunon, qui fut saint Léon IX, accepte avec soumission l'avis du jeune moine, et tous deux ayant franchi les Alpes s'acheminent vers Rome. L'élu de César devint l'élu de l'Eglise Romaine ; mais Hildebrand n'eut plus la liberté de se séparer du nouveau Pontife. Il dut bientôt accepter le titre et les fonctions d'Archidiacre de l'Eglise Romaine.

Ce poste éminent l'eût élevé promptement sur la chaire apostolique, si Hildebrand eût eu une autre ambition que celle de briser les fers sous lesquels gémissait l'Eglise, et de préparer la reforme de la chrétienté. Mais cet homme de Dieu préféra user de son influence pour faire asseoir sur le siège de Pierre parla voie canonique et en dehors de la faveur impériale, une suite de Pontifes intègres et disposés à user de leur autorité pour l'extirpation des scandales. Après saint Léon IX, on vit passer successivement Victor II, Etienne IX, Nicolas II, et Alexandre II, tous dignes du suprême honneur. Mais il fallut enfin que celui qui avait été l'âme du pontificat sous cinq papes consentît à ceindre lui-même la tiare. Son grand cœur s'émut au pressentiment des luttes terribles qui l'attendaient ; mais ses résistances, ses tentatives pour se soustraire au lourd fardeau de la sollicitude de toutes les Eglises, demeurèrent infructueuses ; et sous le nom de Grégoire VII, le nouveau Vicaire du Christ fut révélé au monde. Il devait remplir toute l'étendue de ce nom qui signifie la Vigilance.

La force brute se dressait devant lui incarnée dans un prince audacieux et rusé, souillé de tous les crimes, et, comme un aigle ravisseur, tenant dans ses serres l'Eglise devenue sa proie. Dans les Etats de l'empire, nul évêque n'eût été souffert sur son siège, s'il n'eût reçu, par l'anneau et la crosse, l'investiture de César. Tel était Henri de Germanie, et à son exemple les autres princes anéantissaient par le même procédé toute liberté dans les élections canoniques. La double plaie de la simonie et de l'incontinence continuait à sévir sur le corps ecclésiastique. Les pieux prédécesseurs de Grégoire avaient fait reculer le mal par de généreux efforts ; mais aucun d'eux ne s'était senti la force de se mesurer corps à corps avec César, dont l'action désastreuse fomentait toutes ces corruptions. Un tel rôle, avec ses périls et ses angoisses, était réservé à Grégoire, et il n'y faillit pas.

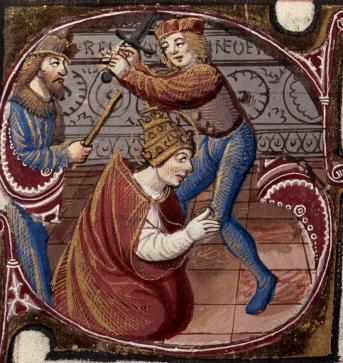

Saint Grégoire VII. Homéliaire. XIIe.

Les trois premières années de son pontificat furent cependant assez pacifiques. Grégoire fit des avances paternelles à Henri. Il chercha, dans sa correspondance avec ce jeune prince, à le fortifier contre lui-même, en témoignant des espérances que les faits vinrent trop tôt démentir, en comblant des marques de sa confiance et de sa tendresse le fils d'un empereur qui avait bien mérité de l'Eglise. Henri crut devoir se contenir quelque temps, en face d'un pape dont il connaissait la droiture ; mais la digue céda enfin sous l'impétuosité du torrent, et l'adversaire du pouvoir spirituel se révéla tout entier.

La vente des évêchés et des abbayes recommença au profit de César. Grégoire frappa d'excommunication les simoniaques, et Henri, bravant avec audace les censures de l'Eglise, persista à maintenir sur leurs sièges des hommes résolus à le suivre dans tous ses excès. Grégoire adressa au prince un solennel avertissement, lui enjoignant de rompre avec ces excommuniés, sous peine de voir arriver sur lui-même les foudres de l'Eglise. Henri, qui avait jeté le masque, se promettait de ne tenir aucun compte des menaces du Pontife, lorsque tout à coup la révolte de la Saxe, dont plusieurs des électeurs de l'Empire embrassaient la cause, vient l'inquiéter pour sa couronne. Il sent qu'une rupture avec l'Eglise peut, dans un tel moment, lui devenir fatale. On le voit alors s'adresser en suppliant à Grégoire de solliciter l'absolution, et abjurer sa conduite passée entre les mains de deux légats envoyés en Allemagne par le Pontife. Mais à peine ce monarque félon a-t-il triomphé pour un moment de la révolte saxonne, qu'il recommence la guerre contre l'Eglise. Il ose dans une assemblée d'évêques, dignes de lui, proclamer la déposition de Grégoire. Bientôt l'Italie le voit arriver à la tête de ses troupes, et sa venue donne à une foule de prélats le signal de la révolte contre un pape disposé à ne pas souffrir l'ignominie de leur vie.

C'est alors que Grégoire, dépositaire de ces clefs puissantes qui signifient le pouvoir de lier et de délier au ciel et sur la terre, prononce la terrible sentence qui déclare Henri privé de la couronne et ses sujets dégagés du serment de fidélité à sa personne. Le Pontife ajoute un anathème plus redoutable encore aux princes infidèles : il le déclare exclu de la communion de l'Eglise. En s'opposant ainsi comme un rempart pour la défense de la société chrétienne menacée de toutes parts, Grégoire attirait sur lui l'effort de toutes les mauvaises passions ; et l'Italie était loin de lui offrir les garanties de fidélité sur lesquelles il eût eu droit de compter. César avait pour lui plus d'un prince dans la Péninsule, et les prélats simoniaques le regardaient comme leur défenseur contre le glaive de Pierre. Il était donc à prévoir que bientôt Grégoire n'aurait plus où meure le pied dans toute l'Italie ; mais Dieu qui n'abandonne point son Eglise avait suscité un vengeur pour sa cause. A ce moment la Toscane et une partie de la Lombardie reconnaissaient pour souveraine la jeune et vaillante comtesse Mathilde. Cette noble femme se leva pour la défense du Vicaire de Dieu ; ses trésors, ses armées, elle les tint à la disposition du Siège Apostolique tant qu'elle vécut ; et ses domaines, elle les légua avant sa mort au Prince des Apôtres et à ses successeurs.

Bréviaire à l'usage de Besançon. XIVe.

Au fort de ses succès, Henri eut donc à compter avec Mathilde. Cette princesse, qui balançait son influence en Italie, put soustraire à sa fureur le généreux Pontife. Par ses soins, Grégoire arriva sain et sauf à Canossa, forteresse inexpugnable près de Reggio. A ce moment même la fortune de Henri sembla vaciller. La Saxe relevait l'étendard de la révolte, et plus d'un feudataire de l'Empire se liguait avec les rebelles pour anéantir le tyran que l'Eglise venait de mettre au ban de la chrétienté. Henri eut peur pour la seconde fois, et son âme aussi perfide que lâche ne recula pas devant le parjure. Le pouvoir spirituel entravait ses plans sacrilèges: il osa penser qu'en lui offrant une satisfaction passagère, il pourrait le lendemain relever la tête. On le vit se présenter nu-pieds et sans escorte à Canossa, vêtu en pénitent et sollicitant avec de feintes larmes le pardon de ses crimes. Grégoire eut compassion de son ennemi, pour lequel Hugues de Cluny et Mathilde intercédaient à ses pieds. Il leva l'excommunication, et réintégra Henri au sein de l'Eglise ; mais il ne jugea pas à propos de révoquer encore la sentence par laquelle il l'avait privé des droits de souverain. Le Pontife annonça seulement l'intention de se rendre à la diète qui devait se tenir en Allemagne, de prendre connaissance des griefs que les princes de l'Empire avançaient contre Henri, et de décider alors selon la justice.

Henri accepta tout, prêta serment sur l'Evangile, et rejoignit son armée. L'espérance renaissait dans son cœur, à mesure qu'il s'éloignait de la redoutable forteresse dans les murs de laquelle il avait du sacrifier un instant son orgueil à son ambition. Il comptait sur l'appui des mauvaises passions, et son calcul jusqu'à un certain point ne fut pas trompé. Un tel homme devait finir misérablement ; mais Satan était trop intéressé à son succès pour ne pas lui venir en aide.

Cependant un rival s'élevait en Allemagne contre Henri : Rodolphe, duc de Souabe, appelé à la couronne dans une diète des électeurs de l'Empire. Grégoire, fidèle à ses principes de droiture, refusa d'abord de reconnaître cet élu, bien que son attachement à l'Eglise et ses nobles qualités le rendissent particulièrement recommandable. Le Pontife persistait dans son projet d'entendre dans l'assemblée des princes et des villes de l'Allemagne les griefs reprochés à Henri, de l'écouter lui-même, et de mettre fin aux troubles en prononçant un jugement équitable. Rodolphe insistait auprès du Pontife pour en obtenir la reconnaissance de ses droits ; Grégoire qui l'aimait eut le courage de résister à ses instances, et de remettre l'examen de sa cause à cette diète que Henri avait acceptée avec serment à Canossa, mais dont il craignait tant les résultats. Trois années se passèrent durant lesquelles la patience et la modération du Pontife furent constamment mises à l'épreuve par les délais de Henri, et par son refus d'assurer la sécurité de l'Eglise. Enfin le Pontife, dans l'impuissance de mettre un terme aux discussions armées qui ensanglantaient l'Allemagne et l'Italie, ayant constaté le mauvais vouloir de Henri et son parjure, lança de nouveau contre lui l'excommunication, et renouvela dans un concile tenu à Rome la sentence par laquelle il l'avait déclaré privé de la couronne. En même temps Grégoire reconnaissait l'élection de Rodolphe et accordait la bénédiction apostolique à ses adhérents.

Henri IV. Miniature allemande du XIIe.

La colère de Henri monta au comble, et sa vengeance ne garda plus de mesure. Parmi les prélats italiens les plus dévoués à sa cause, Guibert, archevêque de Ravenne, était le plus ambitieux et le plus compromis à l'égard du Siège Apostolique. Henri fit de ce traître un anti-pape, sous le nom de Clément III. Ce faux pontife ne manqua pas de partisans, et le schisme vint se joindre aux autres calamités qui pesaient déjà sur l'Eglise. C'était un de ces moments terribles où, selon l'expression de saint Jean, " il est donné à la bête de faire la guerre aux saints et de les vaincre " (Apoc. XI, 7.). Tout à coup la victoire se déclare en faveur de César. Rodolphe est tué dans une bataille en Allemagne, et les troupes de Mathilde sont défaites en Italie. Henri n'a plus qu'un vœu, celui d'entrer dans Rome, d'en chasser Grégoire et d'introniser son anti-pape sur la chaire de saint Pierre.

Au milieu de ce cataclysme effrayant d'où l'Eglise cependant devait sortir épurée et affranchie, quels étaient les sentiments de notre saint Pontife ? Il les décrit lui-même dans une lettre adressée à saint Hugues de Cluny :

" Telles sont, lui dit-il, les angoisses auxquelles nous sommes en proie, que ceux-là même qui vivent avec nous, non seulement ne les peuvent plus souffrir, mais n'en supportent pas même la vue. Le saint roi David disait : " En proportion de la douleur immense qui oppressait mon cœur, vos consolations, Seigneur, sont venues réjouir mon âme " : mais pour nous, bien souvent la vie est un ennui et la mort un vœu ardent. S'il arrive que Jésus, le tendre consolateur, vrai Dieu et vrai homme, daigne me tendre la main, sa bonté rend la joie à mon cœur affligé; mais pour peu qu'il se retire, mon trouble arrive à l'excès. En ce qui est de moi je meurs sans cesse ; en ce qui est de lui je vis par moments. Si mes forces défaillent tout à fait, je crie vers lui, je lui dis d'une voix gémissante : " Si vous imposiez un fardeau aussi pesant à Moïse et à Pierre, ils en seraient, ce me semble, accablés. Que peut-il advenir de moi qui ne suis rien en comparaison d'eux ? Vous n'avez donc, Seigneur, qu'une chose à faire: c'est de gouverner vous-même, avec votre Pierre, le pontificat qui m'est imposé ; autrement vous me verrez succomber, et le pontificat sera couvert de confusion en ma personne "." (Data Romae, nonis maii, indictione I (1078).).

Ce cri de détresse qui s'échappe de l'âme du saint Pontife révèle son caractère tout entier. Le zèle pour les mœurs chrétiennes qui ne peuvent se conserver que par la liberté de l'Eglise, était le mobile de sa vie entière. Un tel zèle avait pu seul lui faire affronter cette situation terrible, dans laquelle il n'avait à recueillir en ce monde que les chagrins les plus cuisants. Et pourtant, Grégoire était ce père de la chrétienté qui, devançant ses successeurs, avait conçu dès

dimanche, 25 mai 2025 | Lien permanent | Commentaires (2)

11 juin. Saint Barnabé, Apôtre. Ier siècle.

Saint Jean Chrysostome. Hom. XXXV, sup Matth.

Bréviaire romain. XVe.

Barnabé veut dire fils de celui qui vient, ou bien fils de consolation, ou fils de prophète, ou fils qui enserre. Quatre fois il a le titre de fils pour quatre sortes de filiation. L'écriture donne ce nom de fils, en raison de la génération, de l’instruction, de l’imitation, et de l’adoption. Or, il fut régénéré par Notre Seigneur Jésus-Christ dans le baptême, il fut instruit dans l’évangile, il imita le Seigneur par son martyre, et il en fut adopté par la récompense céleste. Voilà pour ce qui le regarde lui-même. Voici maintenant ce qui le concerne quant aux autres : il fut arrivant, consolant, prophétisant et enserrant. Il fut arrivant, parce qu'il alla prêcher partout : ceci est clair, puisqu'il fut le compagnon de saint Paul. II consola les pauvres et les affligés, les premiers en leur portant des aumônes, les seconds en leur adressant des lettres de la part des apôtres : Il prophétisa puisqu'il fut illustre en annonçant les choses à venir; il fut enserrant, c'est-à-dire qu'il réunit et rassembla dans la foi une multitude de personnes ; la preuve en est dans sa mission à Antioche. Ces quatre qualités sont indiquées dans le livre des Actes (XI.). C'était un homme, mais un homme de courage, ce qui a trait à la première qualité, bon, c'est pour la seconde, plein du Saint-Esprit, voilà pour la troisième, et fidèle ou plein de foi, ceci regarde la quatrième qualité. Jean le même due Marc son cousin compila son martyre. Il en est question principalement à partir de la vision de ce Jean, jusque vers la fin. On pense que Bède le traduisit du grec en latin.

Bréviaire franciscain. XVe.

La promulgation de l'alliance nouvelle est venue convier tous les peuples à prendre place au banquet du royaume de Dieu ; depuis lors, nous l'avons remarqué, l'Esprit sanctificateur produit les Saints, dans le cours des siècles, à des heures qui correspondent souvent aux desseins les plus profonds de l'éternelle Sagesse sur l'histoire des nations. Nous ne devons pas nous en étonner : les nations chrétiennes ayant comme nations leur rôle assigné dans l'avancement du règne de l'Homme-Dieu, cette vocation leur confère des devoirs et des droits supérieurs à la loi de nature ; l'ordre surnaturel les investit de toutes ses grandeurs, et l'Esprit-Saint préside par ses élus à leur développement comme à leur naissance. C'est à bon droit que nous admirons dans l'histoire cette providence merveilleuse agissant, à leur insu quelquefois, parmi les peuples, dominant par l'influence cachée de la sainteté des petits et des humbles l'action des puissants qui semblent conduire toutes choses au gré de leur seule volonté. Mais, entre les Saints qui nous apparaissent comme le canal des grâces destinées aux nations, il en est que la reconnaissance universelle doit oublier moins que tous les autres : ce sont les Apôtres, placés comme fondement à la base de l'édifice social chrétien (Eph. 11, 20.) dont l'Evangile est la force et la loi première. L'Eglise veille soigneusement à écarter de ses fils le danger d'un oubli si funeste ; aucune saison liturgique n'est privée du souvenir de ces glorieux témoins du Christ.

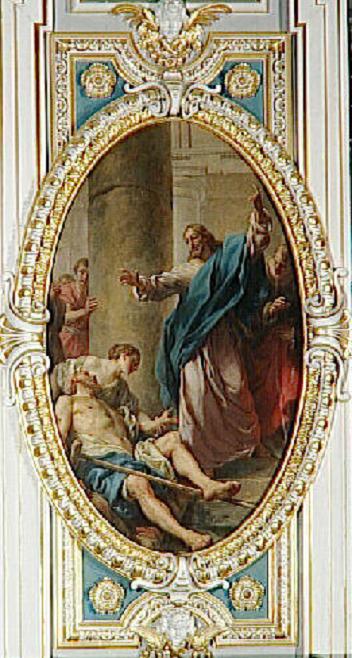

Guérison de l'infirme de Lystra par saint Barnabé.

Mais depuis la consommation des mystères du salut, qui livra le monde aux conquêtes de leur zèle, leurs noms se pressent davantage encore sur les fastes sacrés ; chaque mois du Cycle emprunte son éclat, pour une part principale, au triomphe de quelqu'un d'entre eux. Le mois de juin, tout embrasé des feux récents de la Pentecôte, vit l'Esprit-Saint poser les premières assises de l'Eglise sur ses fondements prédestinés ; il méritait l'honneur d'être choisi pour rappeler au monde les grands noms de Pierre et de Paul, qui résument les services et la gloire du collège entier des Apôtres. Pierre proclama l'admission des gentils à la grâce de l'Evangile ; Paul fut déclaré leur Apôtre; mais, avant même d'avoir comme il convient rendu gloire à la puissante principauté de ces deux guides du peuple chrétien, l'hommage des nations s'adresse à bon droit en ce jour au guide de Paul lui-même dans les débuts de son apostolat, au fils de consolation (Act. IV, 36.) qui présenta le converti de Damas à l'Eglise éprouvée parles violences de Saul le persécuteur. Le 29 juin tirera sa splendeur de la confession simultanée des deux princes des Apôtres, unis à la mort comme dans leur vie (Ant. Oct. Ap. ad Bened.). Honneur donc tout d'abord à celui qui noua dans l'origine cette union féconde, en conduisant au chef de l'Eglise naissante le futur docteur de la gentilité (Act. IX, 27.) ! Barnabé se présente à nous comme avant-coureur ; la fête que lui consacre l'Eglise, est le prélude des joies qui nous attendent à la fin de ce mois si riche en lumière et en fruits de sainteté.

Saint Barnabé prêchant. Martyre de saint Barnabé.

Il partit de là pour Tarse afin d'y chercher Paul, et vint avec lui à Antioche. Ils passèrent un an avec les fidèles qui composaient l'Eglise de cette ville, s'appliquant à leur inculquer les préceptes de la foi et de la vie chrétienne. Ce fut dans cette même ville que l'on commença à donner le nom de Chrétiens aux adorateurs de Jésus-Christ. Les disciples de Paul et de Barnabé secouraient de leurs aumônes les chrétiens de Judée et faisaient passer leurs largesses par les deux Apôtres. Ayant accompli cet office de charité, Paul et Barnabé revinrent à Antioche avec Jean surnommé Marc, qu'ils s'étaient adjoint.

Martyre de saint Barnabé.

Pendant que Paul et Barnabé servaient le Seigneur dans l'Eglise d'Antioche, jeûnant et priant avec les autres prophètes et docteurs, le Saint-Esprit dit : " Séparez-moi Paul et Barnabé pour l'œuvre à laquelle je les ai destinés ". Alors, avec des jeûnes et des prières, on leur imposa les mains et on les laissa partir. Ils allèrent à Séleucie, et de là en Chypre ; ils parcoururent en outre beaucoup de villes et de pays, prêchant l'Evangile avec un grand fruit pour ceux qui les écoutaient. Barnabé se sépara ensuite de Paul avec Jean surnommé Marc, et il revint en Chypre. Ce fut là que, vers la septième année de Néron, le trois des ides de juin, il unit la couronne du martyre à l'honneur de l'apostolat. Son corps fut retrouvé dans l'ile de Chypre sous l'empire de Zenon ; sur sa poitrine était une copie de l'évangile de saint Matthieu écrite de la main de Barnabé lui-même.

Devenu près de l'Eglise garant du Docteur des nations, il vous appartenait de le conduire en ses premiers travaux. Quelle gloire à vous d'avoir eu Paul pour compagnon ! S'il vous manqua d'avoir été mis au nombre des douze, votre autorité fut bien celle qui se rapprocha le plus de la leur. Délégué par eux à Antioche après le baptême de Cornélius, pour prendre en mains la conduite de l'évangélisation des gentils, vous vous adjoignîtes le nouvel ouvrier ; c'est alors que la parole du salut, passant par vos lèvres, produisit des conversions si nombreuses, qu'on donna pour la première fois aux fidèles le nom de chrétiens, qui les distinguait à la fois des païens et des Juifs. L'émancipation des nations était accomplie ; et Paul, aux yeux de tous et d'après le langage de l'Esprit-Saint lui-même, n'était encore que votre disciple et votre protégé (Act. XI, 30 ; XII, 25 ; XIII, 1.), Aussi l'Esprit voulut-il que l'ordination solennelle qui le constituait Apôtre des gentils, vous fût commune avec lui. Vos voies, inséparables jusque-là et quelque temps encore, n'allaient pas tarder à se diviser pour le bien d'un plus grand nombre d'âmes. L'île de Chypre, fatalement abusée par le démon de la volupté durant les siècles de l'idolâtrie, reçut plus spécialement vos soins apostoliques ; elle vous avait donné le jour : vous lui rendîtes en échange votre sang et vos sueurs, portant partout sur son territoire la sainte et purifiante lumière du Fils de Dieu.

Missel à l'usage de Saint-Didier d'Avignon. XVe.

Mais le feu de la Pentecôte qui brûlait en vous, sollicitait votre âme à des missions plus lointaines. C'est de vous-même qu'il était écrit, en même temps que de Paul :

" Je t'ai établi pour être la lumière des nations et leur salut jusqu'aux extrémités de la terre." (Act. XIII, 47.).

L'Italie entendit votre douce parole qui répandait la joie sainte et la consolation du Paraclet ; elle vit ce noble visage, dont la sereine majesté faisait croire aux pauvres païens qu'ils recevaient en votre personne le prince de leurs dieux, caché sous des traits humains (Ibid. XIV, 11.). Bergame, Brescia, d'autres villes encore, Milan surtout, vous honorent comme leur père. Du haut de votre trône d'Apôtre, Ô Barnabé, gardez en elles toujours la foi que vous y avez déposée ; plus heureuses que les cités de l'île de Chypre, elles sont jusqu'ici restées fidèles. Protégez l'Ordre utile à l'Eglise, qui se réclame de votre puissant patronage; que son apostolat continue le vôtre, et mérite jusqu'au dernier jour à ses membres l'estime dont les entourait saint Charles Borromée, votre glorieux successeur sur le siège de Milan. Enfin, Ô père des nations, étendez votre sollicitude à la gentilité entière qui vous fut confiée par l'Esprit-Saint sans distinction de races ou de pays : qu'elle entre toute dans la voie de lumière si bien décrite par la Lettre précieuse qui porte votre nom béni (Ep. cathol. S. Barnab. ap. XIX.) ; qu'elle soit pour Dieu le vrai temple dont celui de Moriah n'était que la figure (Ibid. XVI.)."

mercredi, 11 juin 2025 | Lien permanent | Commentaires (1)

Fête-Dieu ou fête du Saint-Sacrement.

- Fête-Dieu ou fête du Saint-Sacrement.

" Christum regem adoremus dominantem gentibus, qui se manducantibus dat spiritus pinguedinem."

" Adorons le Christ roi Seigneur des nations, engraissant l'âme de qui le prend en nourriture."

Institution du Saint-Sacrement par Notre Seigneur Jésus-Christ.

Fra Angelico. Couvent San Marco. Florence. XVe.

A LA MESSE

Par suite des mesures consenties entre le Saint-Siège et le Gouvernement français pour la réduction des fêtes, au commencement de ce siècle, la plupart des Eglises de France célèbrent aujourd'hui seulement la solennité du Corps du Seigneur. La Messe que l'on chante dans ces Eglises est celle du jour même de la fête (page 299), avec mémoire du Dimanche en la manière ordinaire. Dans les lieux au contraire où la solennité s'est célébrée à son jour, on fait seulement mémoire de la fête à la Messe de ce Dimanche qui est le deuxième après la Pentecôte.

ÉPÎTRE

Lecture de l'Epître du bienheureux Jean, Apôtre. I, Chap. III.

La messe miraculeuse. Détail.

Simone Martini. Eglise Saint-François. Assise. XVe.

" Mes bien-aimés, ne vous étonnez pas, si le monde vous hait. Pour nous, nous reconnaissons , à l'amour que nous avons pour nos frères, que nous sommes passés de la mort à la vie. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort : tout homme qui hait son frère est un homicide. Or, vous savez que nul homicide n'a la vie éternelle résidant en soi. Nous avons reconnu l'amour de Dieu envers nous, en ce qu'il a donné sa vie pour nous, et nous aussi nous devons donner nos vies pour nos frères. Celui qui possède le bien de ce monde, si voyant son frère dans la nécessité, il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeurerait-il en lui ? Mes petits enfants, aimons, non de parole ni de langue, mais d'oeuvre et en vérité."

En 1135, à l'issue de la messe, saint Bernard brandit

le Saint-Sacrement et obtint la soumission du duc d'Aquitaine,

Guillaume X qui soutenait l'antipape Anaclet II.

Eglise Saint-Laurent. Parthenay. Poitou. XIXe.

Ces touchantes paroles du disciple bien-aimé ne pouvaient mieux être rappelées au peuple fidèle qu'en la radieuse Octave qui poursuit son cours. L'amour de Dieu pour nous est le modèle comme la raison de celui que nous devons à nos semblables ; la charité divine est le type de la nôtre.

" Je vous ai donné l'exemple, dit le Sauveur, afin que, comme j'ai fait à votre égard, vous fassiez vous-mêmes." (Johan. XIII, 15.).

Si donc il a été jusqu'à donner sa vie, il faut savoir aussi donner la nôtre à l'occasion pour sauver nos frères. A plus forte raison devons-nous les secourir selon nos moyens dans leurs nécessités, les aimer non de parole ou de langue, mais effectivement et en vérité.

Or le divin mémorial, qui rayonne sur nous dans sa splendeur, est-il autre chose que l'éloquente démonstration de l'amour infini, le monument réel et la représentation permanente de cette mort d'un Dieu à laquelle s'en réfère l'Apôtre ?

Aussi le Seigneur attendit-il, pour promulguer la loi de l'amour fraternel qu'il venait apporter au monde, l'institution du Sacrement divin qui devait fournir à cette loi son puissant point d'appui. Mais à peine a-t-il créé l'auguste Mystère, à peine s'est-il donné sous les espèces sacrées :

" Je vous a donne un commandement nouveau, dit-il aussitôt ; et mon commandement, c'est que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimés." (Ibid. XIII, 34. ; XV, 12.).

Précepte nouveau, en effet, pour un monde dont l'égoïsme était l'unique loi ; marque distinctive qui allait foire reconnaître entre tous les disciples du Christ (Ibid XIII, 35.), et les vouer du même coup à la haine du genre humain (Tacit. Ann. XV.) ; rebelle à cette loi d'amour. C'est à l'accueil hostile fait par le monde d'alors au nouveau peuple, que répondent les paroles de saint Jean dans notre Epître :

" Mes bien-aimés, ne vous étonnez pas que le monde vous haïsse. Nous savons, nous, que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort."

L'union des membres entre eux par le Chef divin est la condition d'existence du christianisme ; l'Eucharistie est l'aliment substantiel de cette union, le lien puissant du corps mystique du Sauveur qui, par elle, croît tous les jours dans la charité (Eph. VI, 16.). La charité, la paix, la concorde, est donc, avec l'amour de Dieu lui-même, la plus indispensable et la meilleure préparation aux sacrés Mystères. C'est ce qui nous explique la recommandation du Seigneur dans l'Evangile :

" Si, lorsque vous présentez votre offrande à l'autel, vous vous souvenez là même que votre frère a quelque chose contre vous, laissez là votre offrande devant l'autel, et allez d'abord vous réconcilier avec votre frère, et venez ensuite présenter votre offrande." (Matth. V, 23-24.).

EVANGILE

La suite du saint Evangile selon saint Luc. Chap. XIV.

Dispute du Saint-Sacrement. Raphaël. XVIe.

" En ce temps-là, Jésus dit aux Pharisiens cette parabole : Un homme fit un grand souper, et il y convia beaucoup de gens. Et à l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés de venir, parce que tout était prêt. Et tous commencèrent à s'excuser.

Le premier lui dit :

" J'ai acheté une maison de campagne, et il faut que je l'aille voir : je vous prie de m'excuser."

Et le second dit :

" J'ai acheté cinq paires de boeufs, et je vais les essayer : je vous prie de m'excuser."

Et un autre dit :

" J'ai épousé une femme, et c'est pourquoi je ne puis venir."

Et le serviteur étant de retour, rapporta tout ceci à son maître. Alors le père de famille irrité dit à son serviteur :

" Va vite par les places et les rues de la ville, et amène ici les pauvres et les infirmes, les aveugles et les boiteux."

Et le serviteur dit :"

" Seigneur, il a été fait comme vous avez commandé, et il y a encore de la place."

Et le maître dit au serviteur :

" Va par les chemins et le long des haies, et contrains d'entrer, afin que ma maison se remplisse. Car je vous le dis, aucun de ces gens qui avaient été invités ne goûtera de mon souper."

Retable du Saint-Sacrement. Eglise Saint-Thégonnec.

Saint-Thégonnec. Bretagne. XVIIe.

La fête du Corps du Seigneur n'était point encore établie, que déjà cet Evangile était attribué au présent Dimanche. C'est ce que témoignent, pour le XIIe siècle, Honorius d'Autun (Gemma anim. IV, 45-46.) et Rupert (De div. Off. XII, 2.). Le divin Esprit, qui assiste l'Eglise dans l'ordonnance de sa Liturgie, préparait ainsi à l'avance le complément des enseignements de cette grande solennité.

La parabole que propose ici le Sauveur à la table d'un chef des Pharisiens (Luc. XIV, 1.) reviendra sur ses lèvres divines au milieu du temple, dans les jours qui précéderont immédiatement sa Passion et sa mort (Matth. XXII, 1-14.). Insistance significative, qui nous révèle assez l'importance de l'allégorie. Quel est, en effet, ce repas aux nombreux invités, ce festin des noces, sinon celui-là même dont la Sagesse éternelle a fait les apprêts dès l'origine du monde ? Rien n'a manqué aux magnificences de ces divins apprêts : ni les splendeurs de la salle du festin élevée au sommet des monts (Isai. 11, 2.) et soutenue parles sept colonnes mystérieuses (Prov. IX, 1.) ; ni le choix des mets, ni l'excellence du pain, ni les délices du vin servis sur la table royale.

Elle-même, de ses mains, la Sagesse du Père a pressuré dans la coupe la grappe de cypre (Cant. I, 13.) au suc généreux, broyé le froment levé sans semence d'une terre sacrée, immolé la victime (Prov. IX, 2.). Israël, l'élu du Père (Eccli. XXIV, 13.), était l'heureux convive qu'attendait son amour ; elle multipliait ses messages aux fils de Jacob. La Sagesse de Dieu s'était dit : " Je leur enverrai les prophètes et les apôtres " (Luc. XI, 49.). Mais le peuple aimé, engraissé de bienfaits, a regimbé contre l'amour ; il a prisa tâche de provoquer par ses abandons méprisants la colère du Dieu son Sauveur (Deut. XXXII, 15-16.). La fille de Sion, dans son orgueil adultère, a préféré le libelle de répudiation au festin des noces (Isai. I, 1.) ; Jérusalem a méconnu les célestes messages, tué les prophètes (Matth. XXIII, 34-37.), et crucifié l'Epoux.

Mais, alors même, la Sagesse éternelle offre encore aux fils ingrats d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en souvenir de leurs pères, la première place à son divin banquet ; c'est aux brebis perdues delà maison d'Israël que sont d'abord envoyés les Apôtres (Ibid. X, 6 ; Act., XIII, 46.).

" Ineffables égards, s'écrie saint Jean Chrysostome ! Le Christ appelle les Juifs avant la croix ; il persévère après son immolation et continue de les appeler. Lorsqu'il devait, semble-t-il, les accabler du plus dur châtiment, il les invite à son alliance et les comble d'honneurs. Mais eux, qui ont massacré ses prophètes et qui l'ont tué lui-même, sollicités par un tel Epoux, conviés à dételles noces par leur propre victime, ils n'en tiennent nul compte, et prétextent leurs paires de bœufs, leurs femmes ou leurs champs." (Hom. 69 in Matth.).

Bientôt ces pontifes, ces scribes, ces pharisiens hypocrites, poursuivront et tueront les Apôtres a leur tour ; et le serviteur de la parabole ne ramènera de Jérusalem au banquet du père de famille que les pauvres, les petits, les infirmes des rues et places de la ville, chez qui du moins l'ambition, l'avarice ou les plaisirs n'auront point fait obstacle à l'avènement du royaume de Dieu.

C'est alors que se consommera la vocation des gentils, et le grand mystère de la substitution du nouveau peuple à l'ancien dans l'alliance divine. " Les noces de mon Fils étaient prêtes, dira Dieu le Père à ses serviteurs ; mais ceux que j'y avais invités n'en ont point été dignes. Allez donc ; quittez la ville maudite qui a méconnu le temps de sa visite " (Luc. XIX, 44.) ; " sortez dans les carrefours, parti courez toutes les routes, cherchez dans les champs de la gentilité, et appelez aux noces tous ceux que vous rencontrerez " (Matth. XXII, 8-14.).

Gentils, glorifiez Dieu pour sa miséricorde (Rom. XV, 9.). Conviés sans mérites de votre part au festin préparé pour d'autres, craignez d'encourir les reproches qui les ont exclus des faveurs promises à leurs pères. Boiteux et aveugle appelé du carrefour, sois empressé à la table sacrée. Mais songe aussi, par honneur pour Celui qui t'appelle, à déposer les vêtements souillés du mendiant du chemin. Revêts en hâte la robe nuptiale. Ton âme est reine désormais par l'appel à ces noces sublimes :

" Orne-la donc de pourpre, dit saint Jean Chrysostome ; mets-lui le diadème, et place-la sur un trône. Songe aux noces qui t'attendent, aux noces de Dieu ! De quels tissus d'or, de quelle variété d'ornements ne doit pas resplendir l'âme appelée à franchir le seuil de cette salle du festin, de cette chambre nuptiale !" (Hom. 69 in Matth.).

jeudi, 19 juin 2025 | Lien permanent | Commentaires (1)

20 juin. Saint Silvère, pape et martyr. 538.

- Saint Silvère, pape et martyr. 537.

Papes : Saint Agapet (prédécesseur) ; Vigile (successeur). Empereur romain d'Orient : Justinien Ier.

" De même que les étoiles semblent disparaître pendant le jour pour ne briller que pendandt la nuit ; ainsi la véritable vertu, que l'on ne distingue pas toujours dans la prospérité, se montre à découvert dans l'adversité."

Saint Bernard.

Martyre de saint Sylvère. Bréviaire romain. XVe.

Saint Silvère fut pape de juin 536 au 11 novembre 537. En 536, Agapet Ier avait reçu du roi des Ostrogoths, qui occupaient alors une bonne partie de l'Italie, la mission de se rendre à Constantinople pour essayer de sonder Justinien. Le Basileus, qui tenait l'Afrique, semblait préparer un débarquement dans la péninsule.

Agapet mourut à Constantinople le 22 avril, après une victoire remportée sur le patriarche Anthime, un protégé de l'impérieuse et hérétique impératrice Théodora. Le pape avait su persuader à Justinien que la présence d'Anthime au principal siège ecclésiastique de l'Orient était un scandale dangereux pour l'Église, et Justinien avait chassé le prélat au début de mars.

A Rome, le roi Goth s'occupa de faire élire un successeur au pape défunt. Son candidat fut un fils du pape Hormisdas, mort en 523, nommé Silvère ; c'était un sous-diacre de la Curie. D'ordinaire, on élisait un diacre ou un prêtre. D'après le " Liber pontificalis ", le clergé romain fit opposition à Silvère. Puis finalement le favori des Goths passa.

A ce moment, Bélisaire, à la tête du corps expéditionnaire envoyé par Justinien, débarquait dans le sud de l'Italie. Les Goths reculèrent vers le Nord, laissant à Rome une petite garnison. Silvère négocia avec le général byzantin et, dans la nuit du 9 au 10 décembre, il lui fit ouvrir une porte de Rome. Les Goths filèrent par une autre porte. Mais ils revinrent en force à la fin de février 537 et bloquèrent Rome.

Silvère, candidat des Goths, était quelque peu suspect à Bélisaire. Le diacre Vigile, jadis volontaire pour occuper le siège de Rome, puis nonce à Constantinople, se chargea de noircir Silvère, son rival. Il était recommandé à la femme de Bélisaire, Antonine, une intrigante, par Théodora qui voulait que Rome soutînt le monophysisme.

Bélisaire pressentit Silvère : ne pourrait-il pas faire ce qu'on escomptait de Vigile ? Silvère refusa. On fit courir alors une fausse lettre du pape de Rome où le pontife promettait aux Goths l'entrée libre par la porte Asinaria, proche du Latran, la résidence apostolique. Silvère, pour écarter les suspicions, se retira sur l'Aventin, à Sainte-Sabine. Mais il fut convoqué au Pincio, où Bélisaire avait son quartier général. Le général et Antonine l'accusèrent de haute trahison ; deux clercs entrèrent, enlevèrent au pontife son pallium et lui firent endosser un habit de moine. On l'expédia en Asie, à Patare de Lycie. Les Romains apprirent que Silvère était devenu moine, ils ne devaient plus le revoir. Bélisaire fit proclamer Vigile pape.

Mais l'évêque de Patare, ayant su de Silvère comment les choses s'étaient passées, prit sa défense courageusement. Il alla jusqu'au Basileus. " Il y a ici-bas beaucoup de rois, mais pas un comme ce pape préposé à l'Eglise de Rome. Et ils l'ont expulsé !"

Ainsi protestait l'énergique prélat. Justinien se décida à renvoyer Silvère à Rome. Si après enquête sa lettre aux Goths était trouvée fausse, on lui rendrait son Église ; sinon, on le laisserait vivre, en lui conservant le titre d'évêque, mais hors de Rome. Malgré Théodora, Silvère fut rapatrié.

Cependant Vigile veillait. L'enquête par ses soins tourna contre Silvère. On interna son rival à Palmaria, petite île au large du golfe de Gaëte. Nourri au pain de tribulation et à l'eau d'angoisse ", comme dit le Liber ponlificalis dans une formule empruntée au troisième livre des Rois (XXII, 27.), Silvère trépassa probablement le 2 décembre 538, victime, estime la sainte Église, de sa fidélité à l'orthodoxie chalcédonienne.

C'est Adon qui a choisi la date du 20 juin pour inscrire Silvère dans son martyrologe.

PRIERE

" Les eaux de la tribulation ont traversé votre âme (Psalm. LXV, III, 2.), saint Pontife. Ce ne sont point les césars idolâtres qui furent vos persécuteurs. Ce ne fut pas même, comme pour Jean Ier votre prédécesseur presque immédiat sur le siège pontifical et dans l'arène du martyre, un prince hérétique qui déchargea sur vous sa haine de sectaire. Mais la rancune d'une femme indigne, servie par des trahisons parties du sanctuaire, s'acharna contre vous. Avant même que la mort eût fait en vous son œuvre, il se serait trouvé quelqu'un parmi vos fils pour convoiter le lourd fardeau de votre héritage.

Mais quel homme donc eût pu dénouer l'indissoluble lien qui vous attachait à l'Eglise ? L'usurpateur n'eût été qu'un intrus ; jusqu'à ce que les mérites tout-puissants de votre mort glorieuse eussent obtenu le changement du mercenaire en légitime pasteur, et fait de Vigile lui-même l'héritier de votre courage*. Ainsi l'invisible chef de l'Eglise aurait-il permis, pour la honte de l'enfer, que l'ambition portât ses scandales dans le Saint des Saints même. L'inébranlable foi des peuples, en ce siècle qui fut le vôtre, n'en devait point souffrir ; et la lumière résultant de ces faits lamentables apprendrait mieux aux âges suivants que le caractère personnel d'un pape, et ses fautes mêmes, n'affectent point les célestes prérogatives assurées par Dieu au vicaire de son Christ. Gardez en nous, Ô Silvère, le fruit de ces tristes enseignements. Bien pénétré des vrais principes, le peuple chrétien ne verra jamais s'affaiblir en lui le respect dû à Dieu dans ses représentants, quels qu'ils soient ; et le scandale, d'où qu'il vienne, sera impuissant à entamer sa foi."

* Notre rôle ici n'est point de devancer l’Église dans la défense de quelques-uns de ses Pontifes. Toutefois, l'apologétique a d'autres devoirs ; le nôtre est de rappeler que la mémoire du successeur de saint Silvère a trouvé de savants défenseurs. Vigile n'est point, il est vrai, l'objet d'un culte public, et dès lors l’Église n'a pas à répondre de sa sainteté ; il en est autrement pour Silvère ; mais toute apologie du premier qui ne va pas à diminuer la grandeur morale de ce dernier, garantie par l’Église, est licite et louable. [Dom Prosper Guéranger in L’Année liturgique].

vendredi, 20 juin 2025 | Lien permanent | Commentaires (1)

30 septembre 2007. XVIIIe dimanche après la Pentecôte.

- XVIIIe dimanche après la Pentecôte.

Extraits de L'année liturgique de dom Prosper Guéranger.

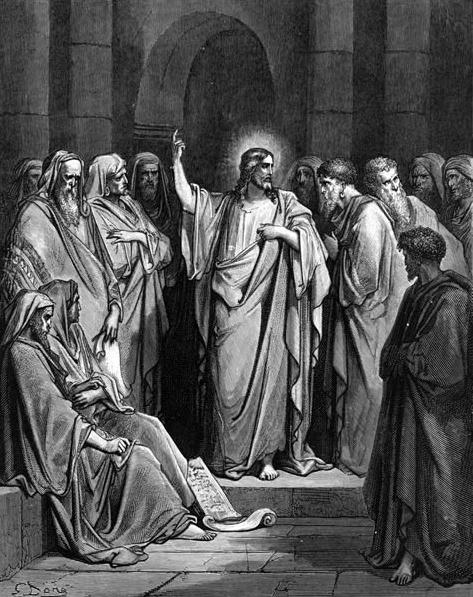

La guérison du paralytique. Louis Durameau. XVIIIe.

Le paralytique portant son lit forme le sujet de l'Evangile du jour, et donne son nom au dix-huitième Dimanche après la Pentecôte. On a pu remarquer que le rang d'inscription de ce Dimanche le place, au Missel, à la suite des Quatre-Temps d'automne. Nous ne discuterons pas, avec les liturgistes du moyen âge (Berno Aug. Cap. V ; etc.), la question de savoir s'il doit être considéré comme ayant pris la place du Dimanche vacant qui suivait toujours autrefois l'Ordination des ministres sacrés (Microlog. Cap. XXIX.), en la manière que nous avons dite ailleurs (Avent. Samedi des Quatre-Temps). De très anciens manuscrits, Sacramentaires et Lectionnaires, l'appellent de ce nom, sous la formule bien connue : Dominica vacat (Thomasii Opp. Edit. Vezzosi, t. V, p. 148, 149, 309.).

Il n'est pas non plus sans intérêt d'observer que la Messe de ce jour est la seule où soit interverti l'ordre des lectures tirées de saint Paul et formant le sujet des Epîtres, depuis le sixième Dimanche après la Pentecôte : la lettre aux Ephésiens, déjà en cours de lecture et qui sera continuée, s'interrompt aujourd'hui pour donner place au passage de la première Epître aux Corinthiens, dans lequel l'Apôtre rend grâces à Dieu de l'abondance des dons gratuits accordés à l'Eglise en Jésus-Christ. Or, les pouvoirs conférés par l'imposition des mains aux ministres de l'Eglise sont le don le plus merveilleux que connaissent la terre et le ciel même ; et d'un autre côté, les autres parties de cette Messe se rapportent très bien aussi, comme on le verra, aux prérogatives du sacerdoce nouveau.

La liturgie du présent Dimanche offre donc un intérêt spécial, quand il se rencontre au lendemain des Quatre-Temps de septembre. Mais cette rencontre est loin d'être régulière, aujourd'hui du moins ; nous ne saurions nous arrêter davantage sur ces considérations, sans entrer trop exclusivement dans le domaine de l'archéologie et dépasser les bornes qui nous sont imposées.

La guérison du paralytique. Gustave Doré. XIXe.

A LA MESSE

L'introït des Messes dominicales, depuis la Pentecôte, avait toujours été tiré des Psaumes. Parcourant le Psautier du XIIe au CXVIIIe, l'Eglise, sans jamais revenir en arrière sur l'ordre d'inscription de ces chants sacrés, avait pu néanmoins choisir en eux l'expression qui convenait davantage aux sentiments qu'elle voulait formuler dans sa Liturgie. Désormais, sauf une fois encore où le livre par excellence de la louange divine sera de nouveau mis à contribution pour cet objet, c'est à divers autres livres de l'Ancien Testament que les Antiennes d'Introït seront empruntées. Aujourd'hui, Jésus fils de Sirach, l'auteur inspiré de l'Ecclésiastique, demande à Dieu de vérifier, par l'accomplissement de ce qu'ils ont annoncé, la fidélité des prophètes du Seigneur (Eccli. XXXVI, 18.). Les interprètes des oracles divins sont maintenant les pasteurs, que l'Eglise envoie prêcher en son nom la parole du salut et de la paix ; demandons, nous aussi, que jamais la parole ne soit vaine en leur bouche.

EPÎTRE

Lecture de l'Epître du bienheureux Paul, Apôtre, aux Corinthiens. I, Chap. I.

" Mes Frères, je rends grâces à mon Dieu continuellement pour vous , à cause de la grâce de Dieu qui vous a été donnée dans le Christ Jésus, parce que vous avez été enrichis en lui dans toutes choses, dans la parole et dans la science, le témoignage du Christ ayant été ainsi confirmé en vous : de sorte que rien ne vous manque en aucune grâce dans l'attente de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vous gardera encore jusqu'à la fin sans péché pour le jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ."

Le dernier avènement du Fils de Dieu n'est plus éloigné. L'approche du dénouement qui doit donner la pleine possession de l'Epoux à l'Eglise redouble ses espérances ; mais le jugement final, qui doit consommer en même temps la réprobation d'un grand nombre de ses fils, joint chez elle la crainte au désir, et ces deux sentiments vont se faire jour plus souvent désormais dans la sainte Liturgie.

L'attente sans doute n'a point cessé d'être pour l'Eglise comme le fonds même de son existence. Séparée de l'Epoux quant à la vision de ses charmes divins, elle n'eût fait depuis sa naissance que soupirer dans la vallée de l'exil, si l'amour qui la pousse ne l'eût pressée de se dépenser, sans retour sur elle-même, pour celui à qui allait tout son cœur. Sans compter donc, elle s'est donnée par le travail, la souffrance, la prière et les larmes. Mais son dévouement, tout généreux qu'il fût, ne lui a point fait oublier l'espérance. Un amour sans désir n'est point la vertu de l'Eglise; elle le condamne, dans ses fils, comme une injure à l'Epoux.

Si légitimes et si véhémentes à la fois étaient dès l'origine ses aspirations, que l'éternelle Sagesse voulut ménager l'Epouse, en lui cachant la durée de l'exil. L'heure de son retour est le seul point sur lequel Jésus, interrogé par les Apôtres, ait refusé de renseigner son Eglise (Matth. XXIV, 3, 36.). Un tel secret entrait dans les vues générales du gouvernement divin sur le monde ; mais c'était aussi, de la part de l'Homme-Dieu, compassion et tendresse : l'épreuve eût été trop cruelle ; et mieux valait laisser l'Eglise à la pensée, véritable d'ailleurs, de la proximité de la fin devant Dieu, pour qui mille ans sont comme un jour (II Petr. III, 8.).

C'est ce qui nous explique la complaisance avec laquelle les Apôtres, interprètes des aspirations de la sainte Eglise, reviennent sans cesse, dans leurs paroles, sur l'affirmation de l'avènement prochain du Seigneur. Le chrétien, saint Paul vient de nous le dire jusqu'à deux fois en une même phrase, est celui qui attend la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ au jour qu'il viendra. Appliquant au second avènement, dans sa lettre aux Hébreux, les soupirs enflammés des Prophètes aspirant au premier (Habac II, 3.) : Encore un peu, un très peu de temps, dit-il, et celui qui doit venir viendra, et il ne tardera point (Heb. X, 37.). C'est qu'en effet, sous la nouvelle comme dans l'ancienne alliance, l'Homme-Dieu s'appelle, en raison de sa manifestation finale attendue, celui qui vient (Matth. XI, 3.), celui qui doit venir (Apoc. 1, 8.). Le cri qui terminera l'histoire du monde sera l'annonce de son arrivée : Voici l'époux qui vient (Matth. XXV, 6.) !

" Ceignant donc spirituellement vos reins, dit saint Pierre à son tour, pensez à la gloire du jour où se révélera le Seigneur ; attendez-le, espérez-le d'une parfaite espérance (I Petr. 1, 5, 7, 13.)." Le Vicaire de l'Homme-Dieu prévoyait cependant le parti que les docteurs de mensonge allaient tirer d'une attente si longtemps prolongée. " Où donc est la promesse ? devaient-ils dire ; à quand son arrivée ? Nos pères se sont endormis du grand sommeil, et toutes choses demeurent comme au commencement (II Petr. III, 3-4.)." Or le chef du collège apostolique reprenait par avance, contre eux, la réponse que Paul son frère (Ibid. 15.) avait déjà faite (Rom. II, 4.) : " Ce n'est point, comme quelques-uns pensent, que le Seigneur retarde sa promesse ; mais il agit ainsi dans sa patience, à cause de vous, ne voulant pas, s'il était possible, qu'aucun pérît, mais que tous revinssent à lui par la pénitence Le jour du Seigneur n'en arrivera pas moins comme un voleur, et alors, dans une effroyable tempête, les cieux passeront, les éléments se dissoudront embrasés, la terre et ses ouvrages seront consumés. Puis donc que tout cela doit périr, quels ne devez-vous pas être par la sainteté de votre vie et vos œuvres pieuses, attendant, hâtant de vos désirs l'arrivée de ce jour du Seigneur où le feu dissoudra les éléments et les cieux ? Car nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où habite la justice. C'est pourquoi, mes bien-aimés, faites en sorte que le Seigneur, quand il viendra, vous trouve dans la paix, sans reproche et sans tache (II Petr. m, 9-14.)... Instruits ainsi de toutes choses à l'avance, veillez sur vous, de peur que, vous laissant emporter aux égarements des insensés, vous ne tombiez de l'état si ferme qui est aujourd'hui le vôtre (Ibid. 17.)."

Si, en effet, le péril doit être grand dans ces derniers jours où les vertus des cieux seront ébranlées (Matth. XXIV, 29.), le Seigneur, ainsi que le dit notre Epître, a pris soin de confirmer en nous son témoignage, d'affermir notre foi par les multiples manifestations de sa puissance. Et comme pour vérifier cette autre parole de la même Epître, qu'il confirmera de la sorte jusqu'à la fin ceux qui croient en lui, ses prodiges redoublent en nos temps précurseurs de la fin. Partout le miracle s'affirme à la face du monde ; les mille voix de la publicité moderne en portent les échos jusqu'aux extrémités de la terre. Au nom de Jésus, au nom de ses Saints, au nom surtout de sa Mère immaculée qui prépare le dernier triomphe de l'Eglise, les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent , les maux du corps et de l'âme perdent soudain leur empire. La manifestation de la puissance surnaturelle est devenue si intense, que les services publics, hostiles ou non, doivent en tenir compte ; le tracé des voies ferrées elles-mêmes se plie à la nécessité de porter les peuples aux lieux bénis où Marie s'est montrée. La terre catholique n'est point la seule où éclate le divin pouvoir. Naguère encore, au cœur de l'infidélité musulmane, n'a-t-on pas vu la ville des sultans tressaillir au bruit des merveilles accomplies par la Reine du ciel en ses murs ? l'eau de sa fontaine miraculeuse a pénétré jusqu'en cette cité de la Mecque ouest fixé le tombeau du fondateur de l'Islam, et dans laquelle jadis un chrétien ne pouvait entrer sans mourir.

L'impie a beau dire en son cœur : Il n’y a point de Dieu (Psalm. XIII, 1.) ! S'il n'entend pas le témoignage divin, c'est que la corruption ou l'orgueil prévaut chez lui sur l'intelligence, comme autrefois sur l'intelligence des ennemis de Jésus durant les jours de sa vie mortelle. Pareil est-il à l'aspic du Psaume (Psalm. LVII, 5-6.), qui se rend sourd ; il se bouche les oreilles, pour ne point ouïr la voix de l'enchanteur divin qui veut nous sauver. Sa conduite n'est que rage (Ibid.) et folie (Psalm. XIII, 1.) ; il aura bien mérité la vengeance.

Ne l'imitons point ; mais, avec l'Apôtre, remercions Dieu pour la profusion miséricordieuse dont il fait preuve envers nous. Jamais ses dons gratuits ne furent plus nécessaires qu'en nos temps misérables. Il ne s'agit plus sans doute, chez nous, de promulguer l'Evangile ; mais les efforts de l'enfer sont devenus tels contre lui, qu'il ne faut rien moins, pour le soutenir, qu'un déploiement de la vertu d'en haut pareil, en quelque chose, à celui dont l'histoire des origines de l'Eglise nous retrace le tableau. Demandons au Seigneur des hommes puissants en paroles et en œuvres. Obtenons que l'imposition des mains produise plus que jamais, dans les élus du sacerdoce, son plein résultat ; qu'elle les fasse riches en toutes choses, et spécialement dans la parole et dans la science. Que nos jours, où tout s'éteint, voient du moins la lumière du salut briller vive et pure par les soins des guides du troupeau du Christ. Puissent les compromis et les lâchetés de générations où tout s'étiole et s'amoindrit, ne jamais amener ces nouveaux christs à décroître eux-mêmes, ni à laisser tronquer en leurs mains la mesure de l'homme parfait (Eph. IV, 13.) qui leur fut confiée pour l'appliquer, jusqu'à la fin, atout chrétien soucieux d'observer l'Evangile! Puisse leur voix, en dépit des vaines menaces, et dominant toujours le tumulte des passions déchaînées, retentir partout aussi ferme et vibrante qu'il convient à l'écho du Verbe !

EVANGILE

La suite du saint Evangile selon saint Matthieu. Chap. IX.

" En ce temps-là , Jésus , montant dans une barque, passa le lac et vint dans sa ville. Et voici qu'on lui présenta un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique : Ayez confiance, mon fils ; vos péchés vous sont remis. Alors quelques-uns des scribes dirent en eux-mêmes : Cet homme blasphème. Jésus, ayant vu leurs pensées, dit :