Rechercher : Saint Willibrord

7 avril. Le Bienheureux Hermann de Steinfeld, dit Joseph, Prémontré. 1230.

- Le Bienheureux Hermann de Steinfeld, dit Joseph, Prémontré. 1230.

Papes : Grégoire IX. Empereur : Frédéric II.

" A periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta."

" De tous les dangers, délivrez-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie."

Sub tuum praesidium.

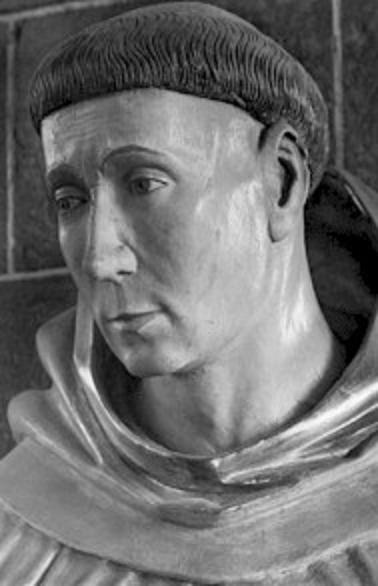

Statue de saint Hermann-Joseph. Détail.

Le bienheureux Hermann de Steinfeld, dit Joseph, à cause de sa chasteté, eut pour patrie la ville de Cologne. Il y naquit en 1150.

Ses parents étaient de bonne condition et vivaient dans la plus extrême pauvreté après quelque revers de fortune. Il nommèrent leurs fils Hermann qui signidie homme d'arme mais aussi homme d'honneur, comme pour marquer qu'il ferait une guerre continuelle au démon et que les victoires qu'il remporterait lui vaudrait un honneur éternel dans le ciel.

En plus de son inclination précoce pour les sciences, son enfance fut remarquable par une piété vraiment angélique. Il passait de longs moments chaque jour dans les églises, devant l'image de Marie, à laquelle il confiait, ainsi qu'à Son divin Enfant, avec une naïveté charmante, tous ses petits secrets, ses petits chagrins, ses désirs. Il disait souvent, en terminant sa visite :

" Mon cher petit Jésus, je resterais bien avec Vous et avec Votre Sainte Mère ; mais il faut que j'aille à l'école ; bénissez-moi et pensez à moi en attendant mon retour !"

Un jour, il présenta une pomme à la Sainte Vierge, et la statue étendit sa main pour la recevoir. Tout enfant, il jouissait déjà de visions et de révélations célestes, et une fois il passa plusieurs heures dans un pieux entretien avec Jésus et Marie.

C'est pour lui, et à l'occasion d'une oraison, que Notre Dame a composé le Sub tuum praesidium confuginus, Sancta Dei Genitrix ; cette prière aujourd'hui encore si répandue dans l'Eglise catholique.

Dès l'âge de douze ans, Hermann se présenta aux Prémontrés, qui, ravis par la maturité et la douceur de cet humble et si jeune homme, l'acceptèrent dans leur Ordre. Après ses études, il remplit successivement avec régularité et charité les offices de réfectorier et de sacristain.

Les grâces extraordinaires étaient pour lui quotidiennes ; il était sans cesse embaumé de parfums célestes ; Marie lui apparut et mit l'Enfant Jésus dans ses bras. Une autre fois Elle lui fit savoir qu'Elle était très heureuse qu'on lui donnât le surnom de Joseph, qu'il n'osait accepter par humilité. Cette humilité était si parfaite, qu'il se croyait digne de l'anathème éternel, qu'il s'appelait un zéro, une pomme pourrie, un poids inutile sur la terre ; il ne se plaisait qu'à porter des habits usés et des chaussures rapiécées.

Dieu lui envoya des Croix si terribles et des souffrances si aiguës, qu'il devint comme une image vivante de Jésus crucifié. Jamais une plainte ne sortit de sa bouche ; il souffrit tout, le sourire sur son visage ; il ajoutait même à ces Croix des sacrifices volontaires et de terribles mortifications. Son historien (religieux prémontré contemporain de notre Bienheureux, du même monastère, de sorte qu'il le connut intimement, et le premier de soixante-douze biographes selon Pierre de Waghenaer qui composa sa vire en vers et la dédia au pape Alexandre IV), voulant donner une idée de sa charité, dit que " son coeur était comme un hôpital général où tous les affligés et les misérables trouvaient place ".

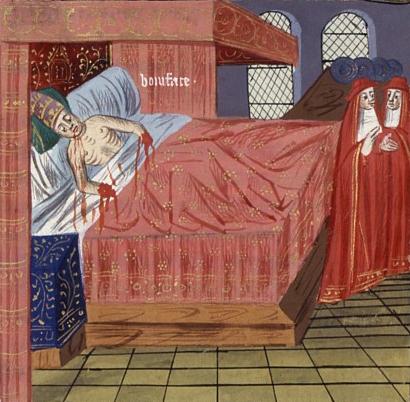

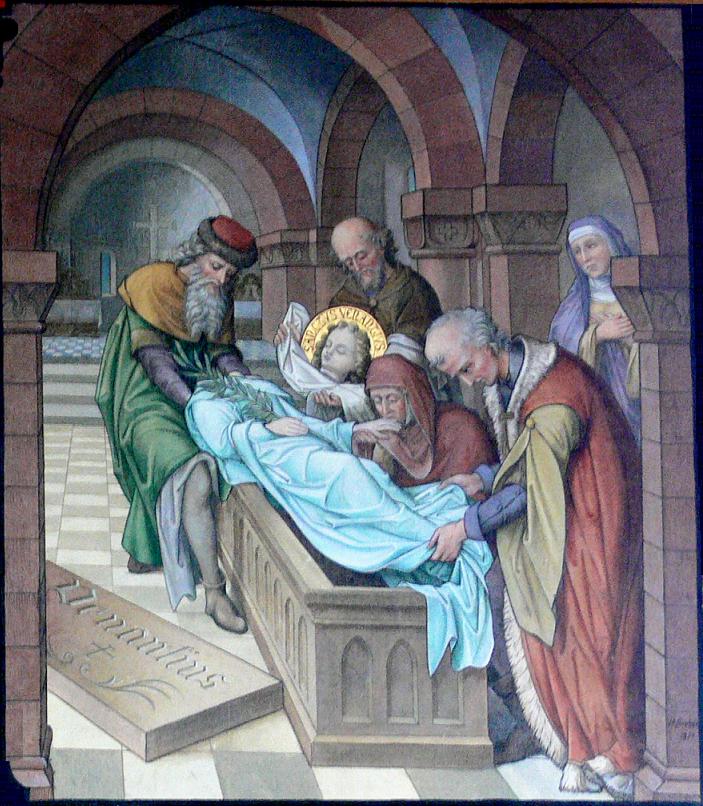

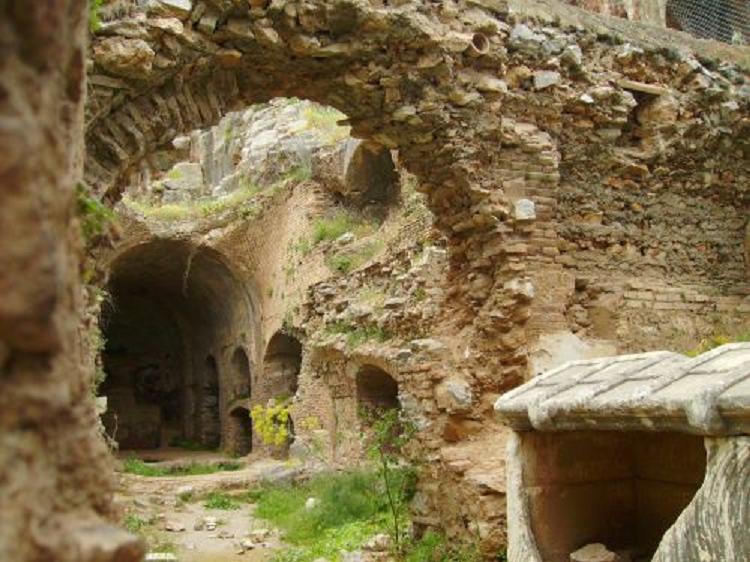

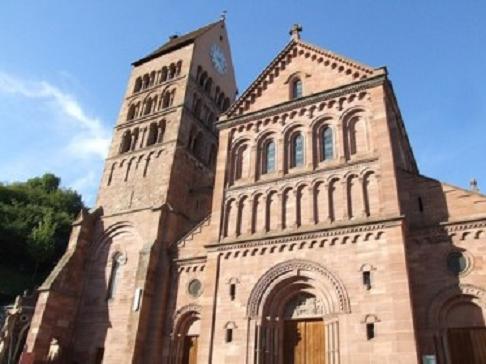

Tombeau de saint Hermann-Joseph. Basilique de Steinfeld.

C'est au monastère d'Holfen, de l'Ordre de Cîteaux, où ses supérieurs l'avaient envoyé pour y célébrer les divins Mystères aux religieuses qui y demeuraient, que notre Saint acheva son pélerinage ici-bas, le 7 avril 1230.

Les Prémontrés de Steinfeld obtinrent de l'archevêque de Cologne de lever son corps quelques mois plus tard et de le rapporter avec eux.

Un pieux poëte allemand a donné ces vers touchants sur l'enfance toute sainte de saint Hermann-Joseph :

" Sainte innocence de l'enfance, colombe du Bon Dieu, compagne aimable des anges, le ciel, fermé par le péché, est toujours ouvert pour toi. Sainte innocence de l'enfance, fleur du ciel, oubliée sur la terre, tu es semblable à une rose gracieuse dans un désert, tourmentée par le froid aquilon !

Jeune encore, saint Joseph Hermann s'en allait à l'école avec d'autres enfants, et, comme eux, il aimait à jouer. Mais, en le bien regardant, on voyait déjà que le ciel le désignait à une haute piété. Tel, dans le Temple antique, le rayon matinal perce à traver les vitraux anciens ;

Telle la source d'un grand fleuve jaillit inconnue du creux du rocher ; telle la harpe, riche d'harmonie, sommeille encore entre les bras de l'artiste rêveur. A l'école il avait apprit que Jésus a dit : " L'ornement de la sagessse, ce sont l'amour et l'humilité ".

Il avait entendu parler de l'Agneau divin mort sur la croix, mort pour ceux qui l'ont crucifié. Comme, à l'heure matinale, quand le soleil levant dore la cime des arbres et le sommet des montagnes, les chantres ailés remplissent, de leurs concerts argentins, les monts et les vallées ;

Ainsi la doctrine du Christ avait réveillé dans le coeur de l'enfant des sentiments assoupis, et son âme bientôt ressembla à un paradis céleste. Et, chaque jour, en allant à l'école, il allait d'abord saluer à genoux la Mère divine et son Enfant.

Avec son plus doux sourire, il leur apporte des fleurs, il leuir parle un dous langage, et il invite l'Enfant divin à venir partager ses jeux. Et cela dura ainsi des jours, des semaines, des mois.

" Bonne Vierge Marie, et vous, mon doux Jésus, prenez, je vous prie, cette pomme que je vous apporte, cette pomme blanche et rouge !"

La statue d'airain n'entendit pas la prière de l'enfant, mais la Sainte Vierge au ciel l'avait entendue.

La Vierge d'airain s'anime, sourit, se penche vers l'enfant, tend son bras, et reçoit le fruit ; puis elle remercie avec un sourire. Et, de ce jour, elle le combla, toute sa vie, de grâces et de faveurs.

Sainte innocence de l'enfance, colombe du Bon Dieu, compagne aimable des anges, pour toi le ciel, fermé par le péché, est toujours ouvert !"

lundi, 07 avril 2025 | Lien permanent | Commentaires (1)

20 avril. Saint Marcellin, évêque d'Embrun. 374.

- Saint Marcellin d'Embrun, évêque d'Embrun. 374.

Pape : Saint Damase. Empereur romain d'Occident : Valentinien.

" Si le Sauveur a bien voulu prendre sur lui les iniquités de nous tous, pourquoi ne porterai-je pas, pour son amour, le faix que vous m'imposez ?"

Saint Marcellin d'Embrun.

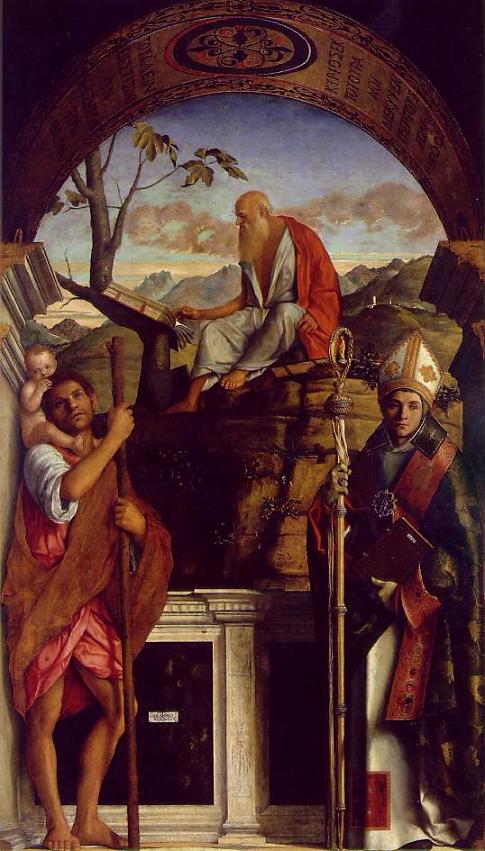

Saint Marcellin d'Embrun. Détail.

Fresque du couvent des Cordeliers. Embrun. Hautes-Alpes. XVe.

Saint Marcellin, que l'on fait passer pour le premier évêque de la ville d'Embrun, dans les Gaules, était né en Afrique. Pieux et illustre, il s'appliqua de bonne heure aux saintes lettres. Sollicité par l'Esprit de Dieu de porter l'Evangile dans les Gaulas, il choisit pour compagnons Vincent et Domnin, et s'étant embarqué à l'insu de ses parents, il arriva heureusement à Rome, sous le pontificat d'Eusèbe et l'empire de Dioclétien. Le Pape approuva le dessein de ces généreux prédicateurs, et les adressa, pour être guidés, à Eusèbe, évêque de Verceil, qui, par un esprit prophétique, leur annonça d'avance tout ce qu'ils auraient à souffrir, et les exhorta fortement à s'acquitter avec courage de leur pénible mission. Ils la commencèrent tout de suite, jetant, sur leur passage, la semence de la foi divine. Ayant franchi les Alpes, ils arrivèrent à Embrun ; l'état de cette chrétienté était alors déplorable, il n'y restait presque plus rien des principes de la vraie religion établis sous le règne de Néron, par les saints Nazaire et Celse.

Saint Marcellin commence par élever un oratoire près de la ville, et c'est là qu'il se prépare, avec ses compagnons, à exécuter son pieux dessein. Dieu donna à la parole de ces prédicateurs tant de force que, le nombre des fidèles croissant chaque jour, il fallut bâtir une église plus grande. On pria Eusèbe de Verceil de venir la consacrer. Ce prélat, assisté d'Emilien, évêque de Valence, imposa les mains à Marcellin, malgré ses résistances, et l'établit évêque d'Embrun. Se trouvant ainsi renfermé dans les bornes d'un diocèse, et désirant néanmoins évangéliser les pays d'alentour, Marcellin envoya, à cet effet, Vincent et Domnin dans la ville de Digne.

Il avait reçu, suivant la promesse de Jésus-Christ, faite à ses disciples, la vertu des miracles, afin de pouvoir confirmer la doctrine qu'il annonçait aux païens.

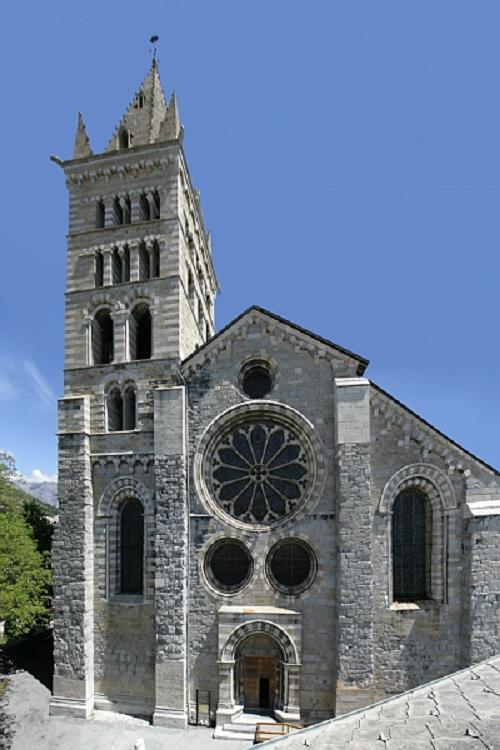

Vue de la ville archi-épiscopale d'Embrun. Ce siège, fondé par

saint Marcellin, fut supprimé en 1802 et rattaché à celui de Gap.

A l'approche des fêtes de Noël un grand nombre de catéchumènes se préparaient à recevoir la grâce du baptême et comme on se disposait à remplir d'eau l'ancien baptistère où l'on baptisait encore, celui que Marcellin avait fait construire avec la nouvelle église se remplit insensiblement d'eaux vives et limpides. Le miracle dura sept jours, après lesquels les eaux se retirèrent peu à peu comme pour permettre que le miracle pût se renouveler chaque fois qu'il plairait à Dieu de manifester ainsi sa puissance. Les malades qui burent de cette eau furent guéris de leurs infirmités. Le peuple, dans l'admiration et dans la joie la plus vive, fit éclater sa reconnaissance envers le Seigneur, qui bénissait et les travaux de saint Marcellin et les généreux efforts de la ville d'Embrun, en agréant l'édifice qui venait d'être solennellement consacré à sa gloire. Mais la joie ne connut plus de bornes, lorsqu'on vit, au samedi saint de la même année, le prodige éclater de nouveau et durer pareillement sept jours. Il devait en être ainsi pendant plus de cinq cents ans, c'est-à-dire, autant de temps que le monument demeurerait debout. Saint Grégoire de Tours et saint Adon de Vienne attestent ce fait et ce dernier ajoute qu'il se renouvelait encore de son temps.

Ce miracle, joint à tous ceux que Marcellin opérait habituellement sur les malades, les infirmes et les possédés du démon, fit que toute la ville d'Embrun embrassa la foi chrétienne. Il n'y restait plus qu'un seul idolâtre d'un rang distingué voici comment cet homme obstiné se convertit.

Un jour, notre Saint ayant invité plusieurs personnes à sa table, l'infidèle se trouva parmi les convives. Pendant le repas, le pieux évêque lui adressa quelques paroles bienveillantes, et lui dit gracieusement que les chrétiens n'avaient pas coutume de manger avec les gentils, et que, l'apercevant en leur sainte compagnie, il croyait voir dans cette occurrence l'heureux présage de sa conversion prochaine.

" Oh combien je serais heureux, ajouta-t-il avec une bonté touchante, de vous voir suivre l'exemple de vos frères. N'est-il pas étonnant qu'instruit et savant comme vous l'êtes, vous demeuriez seul incrédule au milieu de vos concitoyens ?

- J'ai bien ouï parler, répond cet homme, de divers prodiges qu'on vous attribue, mais je n'en ai pas été témoin ; je ne vous ai vu opérer jusqu'à ce jour rien qui puisse me faire oublier le grand Apollon."

Cathédrale Notre-Dame du Réal. Embrun. Hautes-Alpes. XIIIe.

A ces derniers mots, Dieu permet qu'une coupe en cristal s'échappe des mains de l'échanson, tombe à terre et se brise.

" Ordonnez, dit aussitôt l'infidèle en se tournant d'un air incrédule vers le saint Prélat, ordonnez à cette coupe de revenir en son entier."

Marcellin, gémissant en lui-même de ce défi railleur, conjure Dieu de ne pas endurcir cette âme, mais de la sauver, et plein de cette confiance qui commande au ciel même et à laquelle il obéit, il fait un signe de croix, et aussitôt les éclats du vase brisé se réunissent. Le païen, singulièrement frappé de cette merveille, tombe aux pieds de l'homme de Dieu et demande instamment le baptême c'était un jour de fête ; cette faveur lui fut accordée en présence d'une grande multitude, rendant grâces à Dieu d'une si éclatante conversion. Le thaumaturge se servit, le reste de ses jours, de la coupe miraculeuse.

Sa foi, sa sainteté, son abnégation, son dévouement pour les autres, des prodiges opérés en mille rencontres, firent bénir et vénérer son nom dans toutes ces contrées. Voici un trait qui, mieux que tous les discours, fera connaître le respectueux attachement que portaient à notre Saint les habitants de ces rudes montagnes, en même temps qu'il témoigne de sa douceur et de son humilité.

Il revenait d'une excursion lointaine, et il allait, selon sa coutume, récitant des psaumes, quand il voit, à quelque distance d'Embrun, une foule assez nombreuse arrêtée sur la voie publique. Ne sachant ce qu'il en est, il double le pas et s'approche. Aux cris qu'il entend pousser, il comprend ce dont il s'agit des voyageurs se rendaient à la ville, une de leurs montures, trop fatiguée ou trop chargée, s'était abattue et on ne pouvait la relever. Le Saint arrive il adresse la parole à ces étrangers et les exhorte à ne pas se décourager, surtout à ne pas proférer de blasphèmes. Mais, irrités de ce contretemps et poussés par le démon, ils s'emportent contre le Saint, et vont jusqu'à, lui mettre un fardeau accablant sur les épaules. Marcellin se soumet à tout sans laisser échapper la moindre plainte il se contente de leur dire :

" Si le Sauveur a bien voulu prendre sur lui les iniquités de nous tous, pourquoi ne porterai-je pas, pour son amour, le faix que vous m'imposez ?"

Puis, s'adressant à Dieu, il répète avec émotion ce texte du Psalmiste :

" Je suis devant vous, Ô mon Dieu, comme une bête de somme, mais je suis toujours avec vous."

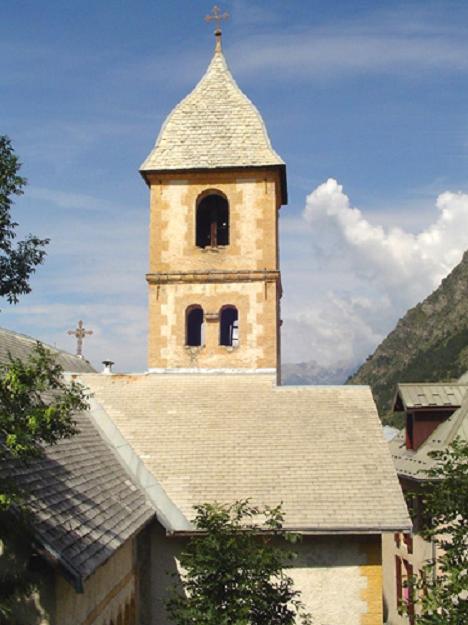

Eglise Saint-Marcellin. Crévoux. Queyras. Hautes-Alpes. XVe-XVIIe.

En entrant dans la ville, un de ces misérables, avant d'avoir repris la charge, a l'insolence de se railler de l'humilité du Saint. Le peuple, attiré par la singularité du spectacle, se rassemble et reconnaît son évoque. Aussitôt on entoure les étrangers grossiers et inhumains chacun s'arme de pierres, on veut absolument les exterminer. Mais Dieu lui-même se charge de glorifier son ministre outragé un tourbillon de feu enveloppe tout à coup le plus furieux de cette troupe impie, et lui fait éprouver d'inconcevables douleurs. Effrayé désespéré il pousse des cris lamentables, il se jette aux pieds du Prélat, donnant à comprendre qu'il attend de lui sa délivrance et son pardon. Le feu, en effet, ne le quitta que quand l'homme de Dieu, débarrassé du lourd fardeau, eut prié pour la vie du coupable. Touchés d'une si grande clémence, ces hommes lui offrirent des présents et le pressèrent vivement de les accepter, mais il ne voulut jamais y consentir, et après avoir apaisé son peuple, il le conjura de se retirer en paix.

Peu après, Marcellin apprit qu'on venait de construire une nouvelle église à Seynes, petite ville éloignée d'Embrun de seize milles ou sept lieues communes. Evangélisée depuis plusieurs années, Seynes, non-seulement avait persévéré dans la vraie foi, mais avait vu les populations voisines suivre son noble exemple et recevoir le baptême elle avait demandé la permission de se bâtir une église, et l'édifice achevé, elle avait invité le saint Pontife à venir en faire la consécration solennelle.

Il partit d'Embrun, accompagné d'une foule de fidèles. Le pieux concours s'accrut le long de la route mais arrivé à la rivière d'Ubaye, qui descend de la vallée de Barcelonnette, il la trouva tellement grossie par l'abondance des pluies et la fonte des neiges, que chacun perdit courage et jugea qu'il était impossible d'aller plus avant. Marcellin s'adresse alors à cette multitude triste et déconcertée il l'exhorte à mettre en Dieu son espoir et s'écrie :

" Confiance, mes enfants, le Seigneur nous donnera les moyens d'accomplir ce pèlerinage tout est possible à celui qui croit."

Il se met en prière, fait le signe de la croix, et les eaux, refoulées miraculeusement sur elles-mêmes, permettent à Marcellin et à sa suite de traverser à pied sec le lit de la rivière. Elle fut depuis appelée du nom de torrent sanctifié. Ce prodige éclatant, attesté par un nombre considérable de témoins oculaires, fit grand bruit dans toute la province, et confirma dans la foi ces nouveaux chrétiens.

Ces consolations que le saint Prélat put goûter au milieu de son peuple, docile à la voix de la grâce, furent douloureusement troublées par les luttes violentes dans lesquelles l'arianisme poussa l'Orient, l'Italie, les Gaules et même les Alpes luttes de la foi contre l'erreur, combats sacrés qui eurent aussi leurs victimes ou plutôt leurs martyrs.

A l'occasion des divers conciles qui furent tenus en ces tristes circonstances, Marcellin se permit une démarche qui rend témoignage de son zèle et de sa prudence, et qui fit beaucoup d'honneur à son Eglise. Il envoya des courriers afu3és vers les défenseurs de la foi, qui se trouvaient à Vienne, à Arles, à Béziers, et dans les autres parties de la Gaule, pour les prémunir contre toute surprise. Ce message se fit au nom de l'Eglise d'Embrun.

Malgré la sage réserve avec laquelle le pontife avait agi, il paraît que l'empereur eut connaissance de cette démarche et qu'il voulut l'en punir, car, un jour que le saint Confesseur, ne soupçonnant rien, était occupé sur la place publique à une œuvre de zèle, les émissaires de l'empereur se présentèrent pour l'arrêter. L'un d'eux le reconnut, et levant le bras, il allait le frapper au visage d'un fouet qu'il tenait à la main, quand une force invisible le terrasse lui-même avant qu'il ait consommé son attentat.

Eglise Saint-Marcellin.

La-Salle-les-Alpes. Queyras. Hautes-Alpes.

Le coupable se roule dans la poussière, s'agite, grince des dents. Ses compagnons, témoins de son étrange supplice et saisis de la plus grande terreur, reconnaissent la main de Dieu qui les frappe. Ils n'osent s'approcher du saint Evêque pour implorer sa clémence et sa toute-puissante intercession en faveur de leur malheureux compagnon mais saint Marcellin, avec sa bonté habituelle, prévient leur demande. Il sort de la maison où il s'était déjà retiré, et il s'avance vers la victime étendue par terre. A l'approche du saint Pontife, l'esprit de ténèbres s'écrie, par la bouche du malheureux possédé :

" Ô Marcellin, ce n'est donc pas assez que tu nous aies chassés des rivages de l'Afrique ? Faut-il encore que tu viennes troubler notre repos dans les Gaules ?"

Le Saint, à l'instant, lui impose silence puis invoquant le secours du Dieu dont il est le ministre et s'adressant au démon :

" Esprit impur, lui dit-il, je te le commande au nom de Jésus-Christ, sors et éloigne-toi à jamais de cet homme que Dieu a daigné créer à son image. A cet ordre, le démon vaincu se retire du possédé, qui, reprenant l'usage de ses sens, ouvre les yeux à la lumière, pleure son crime, reçoit avec plusieurs autres le baptême, et accepte avec actions de grâces le doux et aimable joug du Sauveur."

Un autre jour, des Ariens s'emparèrent de saint Marcellin, et le conduisant au bord du roc sur lequel la ville d'Embrun est bâtie, ils le sommeront de souscrire aux ordres .de l'empereur, le menaçant, en cas de refus, de le précipiter de ce lieu élevé. Le crime suivit de près la menace mais les anges de Dieu soutinrent sans doute le saint Confesseur dans sa chute, car la tradition, vivante encore aujourd'hui à Embrun, affirme qu'il se releva sans avoir éprouvé là plus légère blessure.

Cependant la tempête, au lieu de diminuer de violence, grandissait toujours. L'empereur avait envoyé un formulaire dans toute la Gaule, et donné des ordres sévères aux magistrats dans toutes les. villes pour faire souscrire tous les évoques. Les porteurs de ce formulaire étaient accompagnés de clercs ariens qui déféraient à l'empereur les magistrats négligents à faire exécuter ces prescriptions. Ainsi, par un renversement étrange qui ne pouvait être que l'ouvrage de l'erreur, les laïques devenaient les juges de la foi.

Les évêques comparaissaient devant les tribunaux profanes pour y rendre compte de leur croyance, et là, on leur disait : " Souscrivez ou quittez vos Eglises ; l’empereur l’ordonne !"

Sur la résistance des évêques, on les dépouillait de leurs biens, et on les emprisonnait. On maltraitait aussi les laïques qui prenaient leur défense, et, comme en perdant la foi on perd ordinairement toute pudeur, on ne rougissait pas de flageller publiquement les vierges chrétiennes inviolablement attachées à la foi de Nicée.

Chapelle Saint-Marcellin.

Boulbon. Provence.

Ce fut dans ces fâcheuses circonstances que, sur les vives instances de son clergé qui craignait d'un jour à l'autre de le voir exilé ou mis à mort, saint Marcellin, déjà épuisé par ses travaux, se retira dans les gorges des montagnes situées à l'est d'Embrun il ne revint plus qu'à la dérobée et nuitamment aux environs de sa ville épiscopale pour y transmettre ses ordres et y exercer dans l'ombre les augustes fonctions du saint ministère. Combien cette séparation dut navrer le cœur du Pontife et le cœur de son peuple fidèle ! Aujourd'hui, les habitants de Crévoux montrent encore le rocher sous lequel le nouvel Elie s'abritait autrefois et passait les nuits, exposé aux attaques des bêtes farouches, moins à craindre pour lui que celles des Ariens furieux.

Enfin, Constant mourut dans les bras de l'hérésie, hélas, le 3 novembre de l'année 361, après vingt-cinq ans de règne. Julien l'Apostat, son plus cruel ennemi, devint son successeur. Ce prince philosophe, qui, plus tard, se déclara l'ennemi de Jésus-Christ, toléra d'abord la foi chrétienne, sans distinction de communion. Tous les évêques et les prêtres bannis furent rappelés et réintégrés dans leurs Eglises. Notre saint Prélat, modèle des pasteurs prudents, zélés et fidèles, put rentrer dans Embrun, et y recevoir avec attendrissement les hommages de son clergé et de tout son peuple.

Saint Marcellin mourut comblé de mérites, après avoir éclairé de la lumière de la foi la plus grande partie du sud des Alpes (13 avril 374). Ses miracles ne finirent pas avec sa vie. La ville d'Embrun ayant eu recours à ce saint Patron, lorsque des troupes ennemies l'assiégeaient, on vit aussitôt le saint Pontife dans le ciel, avec une croix fulgurante qu'il opposait aux ennemis, qui prirent la fuite. En temps de peste, un ecclésiastique d'Embrun fut guéri par des onctions faites avec l'huile qui coulait miraculeusement du sépulcre de saint Marcellin. A cette nouvelle, toute la ville implora le Saint, et fut délivrée du fléau.

" Au sépulcre de ce Saint, rapporte saint Grégoire de Tours, brûle une lampe qui, une fois allumée, dure plusieurs nuits de suite sans qu'on l'alimente si le vent l'éteint, elle se rallume d'elle-même. L'huile de cette lampe est un remède pour les malades."

Eglise Saint-Marcellin.

Ristolas. Queyras. Hautes-Alpes.

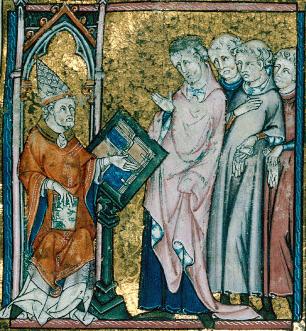

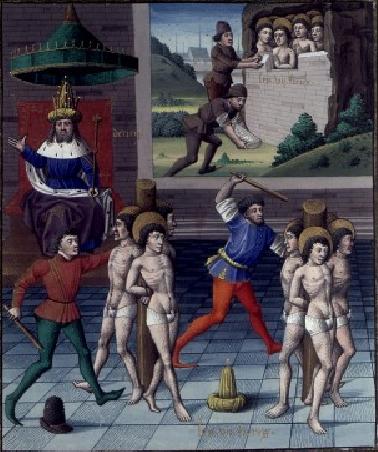

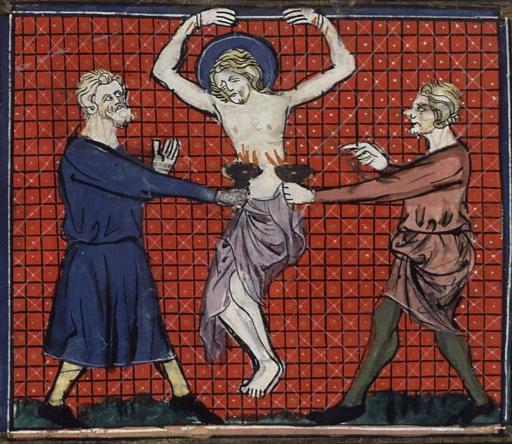

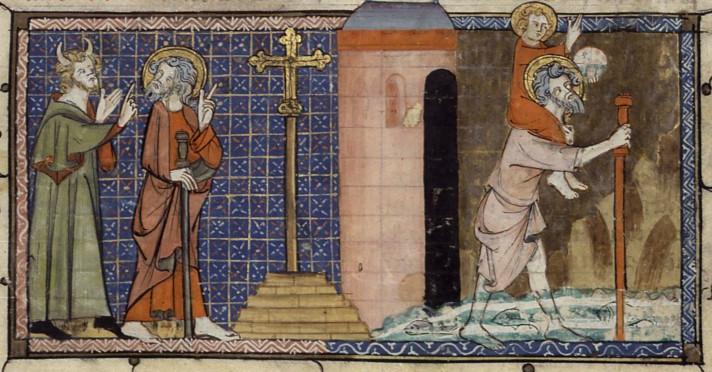

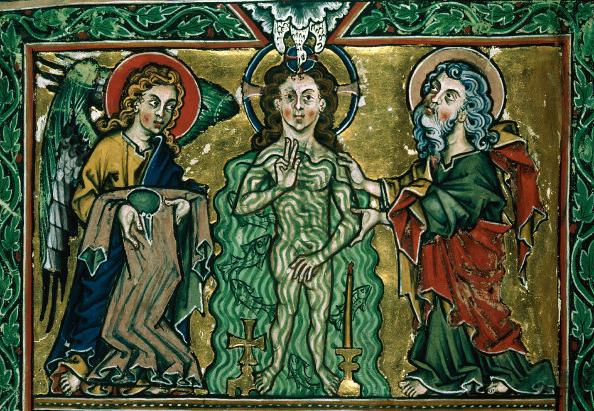

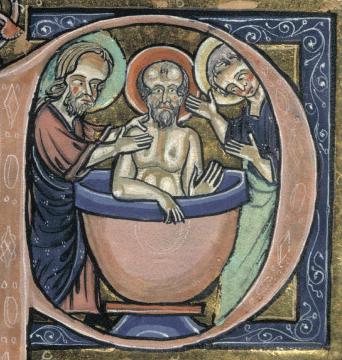

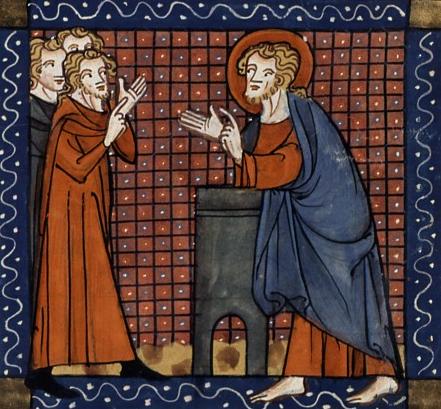

Baptême de saint Paul. Bible. XIIIe.

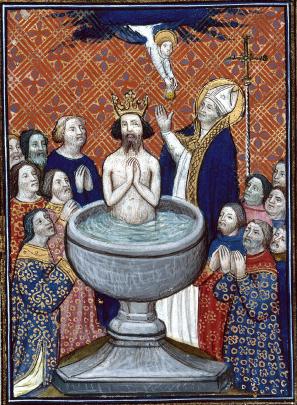

Baptême de saint Paul. Bible. XIIIe. Baptême de Clovis. Chroniques de Burgos. Gundisalvus de Hinojosa. XIVe.

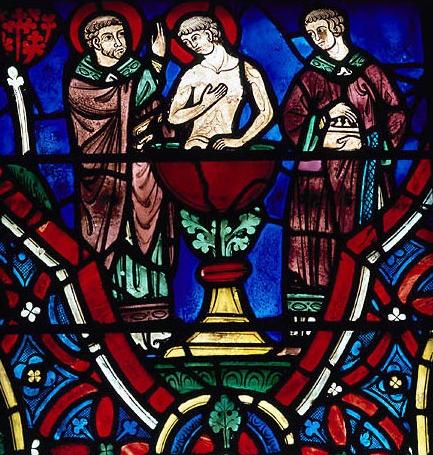

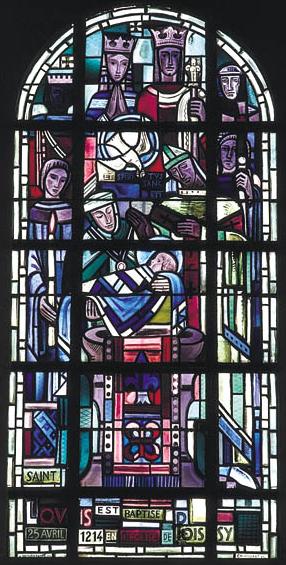

Baptême de Clovis. Chroniques de Burgos. Gundisalvus de Hinojosa. XIVe. Baptême de Louis de Poissy le 24 avril 1214. Verrière du XXe.

Baptême de Louis de Poissy le 24 avril 1214. Verrière du XXe.

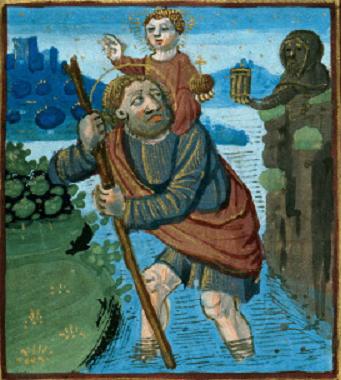

Saint Jacques le Majeur prêchant. Legenda aurea.

Saint Jacques le Majeur prêchant. Legenda aurea.