Rechercher : Saint Willibrord

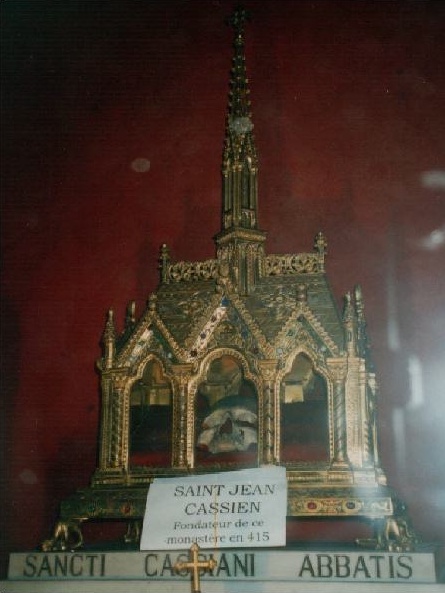

23 juillet. Saint Jean Cassien, ermite en Egypte, puis prêtre, fondateur de l'abbaye Saint-Victor à Marseille. 433.

Montalembert.

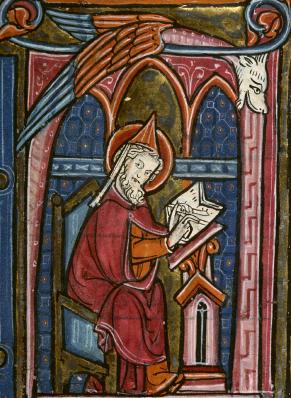

Saint Jean Cassien.

Jean Cassien, prêtre, fondateur et abbé du célèbre monastère de Saint-Victor, à Marseille, naquit vers 350, selon les uns en Egypte, selon les autres en Scythie, suivant le plus grand nombre dans les Gaules. Il s'accoutuma, dès sa jeunesse, aux exercices de la vie ascétique, dans un monastère de Bethléem.

La haute réputation de sainteté qu'avaient les solitaires qui habitaient les déserts de l'Egypte l'engagea, vers l'an 390, à aller les visiter. Il fut accompagné par Germain, son parent et son compatriote. Frappés l'un et l'autre des beaux exemples de vertu qu'ils avaient sous les yeux, ils passèrent plusieurs années dans la solitude de Scété et dans la Thébaïde. Ils allaient nu-pieds comme les moines du pays, étaient pauvrement vêtus, et n'avaient pour subsister que le travail de leurs mains. Leur vie était fort austère, et ils mangeaient à peine par jour 2 pains de 6 onces chacun.

Abbaye Saint-Victor. Fondée par saint Jean Cassien.

En 403, ils se rendirent tous deux à Constantinople, et y entendirent les instructions que faisait saint Jean Chrysostome. Cassien fut ordonné diacre et employé au service de l'église de cette ville. Le saint archevêque ayant été exilé, Cassien et Germain allèrent à Rome. Ils étaient, au rapport de Pallade, porteurs des lettres dans lesquelles le clergé de Constantinople prenait la défense de son pasteur persécuté. Cassien fut élevé au sacerdoce dans l'Occident, après quoi il se retira à Marseille, où il fonda, vers 413, deux monastères, l'un pour les hommes et l'autre pour les femmes.

Saint-Victor de Marseille (Sanctus Victor Massiliensis) est une très-ancienne et illustre abbaye qui passera quelques siècles après à l'Ordre de Saint-Benoît, double, comme nous venons de le faire remarquer. Celui des hommes fut bâti dans le lieu où était anciennement " la Confession " ; celui des femmes fut consacré sous le titre de Saint-Sauveur.

Petite crypte, appelée aussi, selon une antique tradition de

L'église du premier était appelée Basilique des Apôtres Pierre et Paul. L'église inférieure, ou la petite église, était dédiée en l'honneur de la Sainte Vierge et de saint Jean-Baptiste.

Cet antique monastère, après avoir été tour à tour dévasté par les Vandales, les Normands et les Sarrasins, fut reconstruit, vers l'an 1040, par les soins de Pans II, évêque de Marseille.

On conservait, dit-on, dans l'église inférieure, la croix de saint André, enchâssée d'abord dans du fer, puis dans de l'argent, et qui avait été révélée par un Ange au sacristain saint Hugues, après avoir été enfouie sous terre, près de la rivière de la Veaune, par crainte des Sarrasins.

Les rois de France, Pépin, Charlemagne, Louis le Pieux et Lothaire, ainsi que les évêques et les vicomtes de Marseille, enrichirent tour à tour l'abbaye de Saint-Victor de biens, de dignités et de priviléges. Mais sa principale gloire est d'avoir été la mère d'une multitude d'autres monastères, même hors des Gaules. L'observance régulière s'y étant maintenue florissante, les abbayes qui avaient besoin de réforme étaient soumises au régime des abbés de Saint-Victor. Aujourd'hui il reste encore de cet antique monastère une église et quelques autres débris que l'on contemple avec un religieux respect.

Chef de saint Jean Cassien. Il est conservé et vénéré

Ce fut dans le cloître que le bienheureux Cassien composa ses Conférences spirituelles et ses autres ouvrages. Il mourut en odeur de sainteté, vers l'an 533. On voyait à Saint-Victor de Marseille un ancien tableau qui le représentait. Sa tête et son bras droit, renfermés dans des châsses, y étaient exposés à la vénération publique, en conséquence d'une permission accordée par le pape Urbain V. Le reste de son corps était sous une tombe de marbre qui se voyait dans une chapelle souterraine. La même église, par un privilège spécial, honore Cassien le 23 de juillet.

Rq : On se nourira des conférences de saint Jean Cassien sur la perfection de la vie religieuse et de ses Institutions :

http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/peres/cassien/in...

mardi, 23 juillet 2024 | Lien permanent

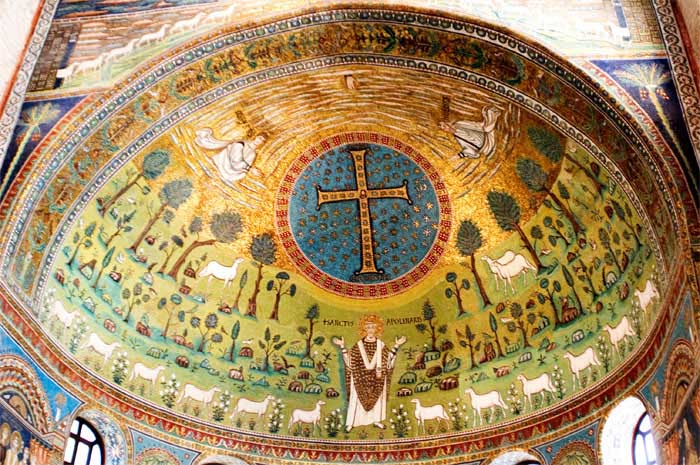

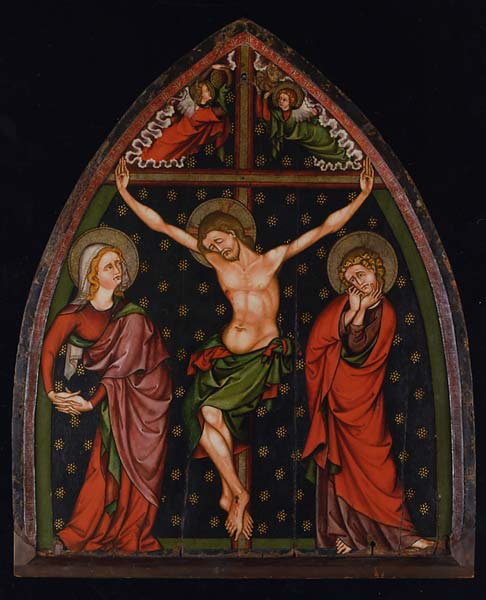

23 juillet. Saint Apollinaire, Ier évêque de Ravenne, martyr. Ier siècle.

- Saint Apollinaire, premier évêque de Ravenne et martyr. Ier.

Pape : Saint Pierre. Empereur romain : Néron.

" Nous avons reçu la mission de répandre la céleste semence. Malheur à nous si nous ne la répandons pas ! Malheur à nous si nous gardons le silence !"

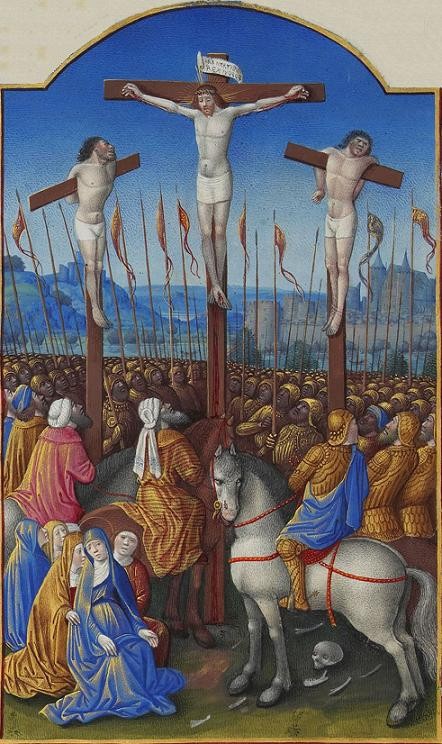

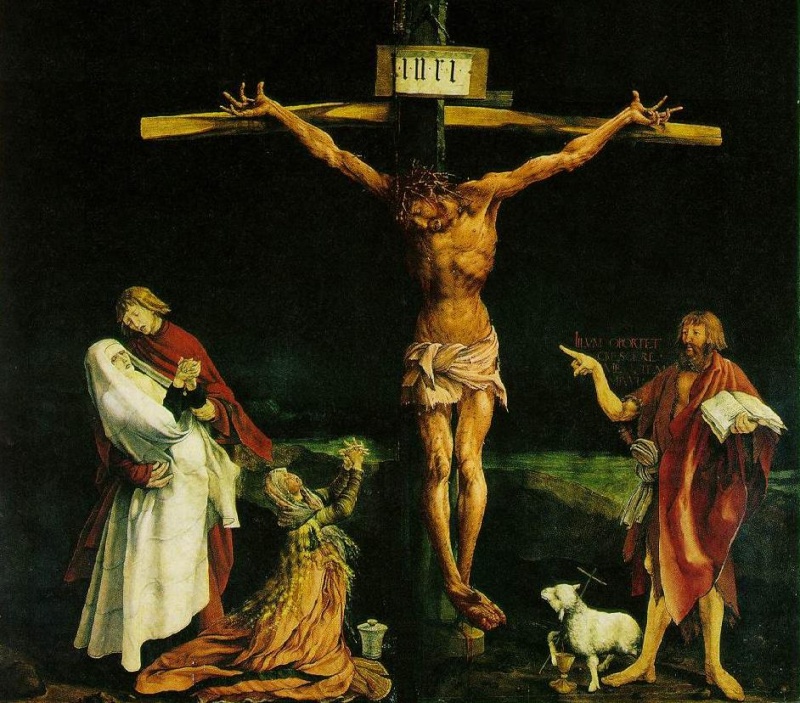

Martyre de saint Apollinaire. Legenda aurea. Bx J. de Voragine.

Ravenne, mère des cités, convoque aujourd'hui l'univers à célébrer l'évêque martyr dont les travaux firent plus pour son éternelle renommée que la faveur des empereurs et des rois. Du milieu de ses antiques monuments la rivale de Rome, aujourd'hui déchue, n'en montre pas moins fièrement la chaîne ininterrompue de ses Pontifes, remontant jusqu'au Vicaire de l'Homme-Dieu par Apollinaire, qu'ont exalté dans leurs discours les Pères et Docteurs de l'Eglise universelle, ses successeurs et ses fils (Petr. Chrysolog. Sermo CXXVIII, in div. Apollin : Petr. Dam. Sermon, XXX, XXXI, XXXII, in eumdem.). Plût au ciel que toujours la noble ville se fût souvenue de ce qu'elle devait à Pierre !

Pour suivre uniquement le Prince des Apôtres, Apollinaire, oubliant famille, patrie, avait tout quitté. Or, un jour, le maître dit au disciple :

" Pourquoi restes-tu assis avec nous ? Voilà que tu es instruit de tout ce que Jésus a fait : lève-toi, reçois le Saint-Esprit, et va vers cette ville qui ne le connaît pas."

Et le bénissant, et lui donnant le baiser, il l'envoya au loin (Passio S. Apollin. ap. Bolland.). Scènes sublimes de séparation, fréquentes en ces premiers temps, bien des fois répétées depuis, et qui font dans leur héroïque simplicité la grandeur de l'Eglise.

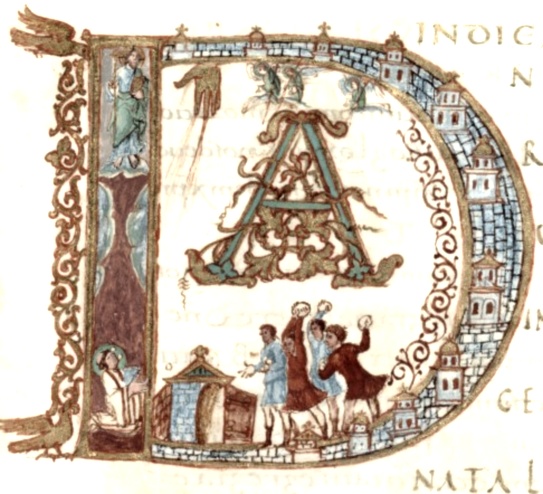

Saint Timothée et saint Apollinaire. Bréviaire à l'usage de Paris. XVe.

Apollinaire courait au sacrifice. Le Christ, dit saint Pierre Chrysologue (Petr. Chrys. Sermo CXXVIII.), se hâtait au-devant du martyr, le martyr précipitait le pas vers son Roi : l'Eglise qui voulait garder cet appui de son enfance se jeta au-devant du Christ pour retarder, non le combat, mais la couronne ; et durant vingt-neuf ans, ajoute Pierre Damien (Petr.Dam. Sermo VI, de S. Eleuchadio.), le martyre se poursuivit à travers d'innombrables tourments, de telle sorte que les labeurs du seul Apollinaire suffirent à ces contrées qui n'eurent point d'autre témoin de la foi par le sang. Selon les traditions de l'Eglise qu'il avait si puissamment fondée, la divine Colombe intervint directement et visiblement par douze fois, jusqu'à l'âge de la paix, pour désigner chacun des successeurs d'Apollinaire.

Saint Apollinaire vint d'Antioche à Rome avec saint Pierre, fut ordonné évêque par le Prince des Apôtres et envoyé par lui à Ravenne pour y prêcher la foi. Sa première oeuvre, en arrivant dans cette ville, fut de rendre la vue au fils d'un soldat auquel il avait demandé l'hospitalité ; quelques jours après, il guérit la femme d'un tribun, atteinte d'une maladie incurable.

Basilique Saint-Apollinaire-la-Neuve. Ravenne. VIe.

C'en fut assez pour provoquer la conversion d'un grand nombre de personnes, et bientôt il se forma dans la ville une chrétienté florissante. Traduit devant le gouverneur païen, il prêche Jésus-Christ, méprise l'idole de Jupiter et se voit chassé de la ville par la fureur du peuple, qui le laisse à demi mort.

Après quelques prédications dans les pays voisins, Apollinaire revient à Ravenne et se rend à la maison d'un noble patricien qui l'avait fait demander pour guérir sa fille près de mourir. Mais l'apôtre ne parut qu'au moment où la malade rendait le dernier soupir. Arrivé près du lit funèbre, le Saint adresse à Dieu une fervente prière :

" Au nom du Christ, jeune fille, lève-toi, dit-il, et confesse qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Lui !"

La jeune fille se lève aussitôt, pleine de vie, et s'écrie :

" Oui, le Dieu d'Apollinaire est le vrai Dieu !"

A la suite de ce nouveau prodige, trois cents païens se convertirent et reçurent le baptême, à l'exemple de la jeune fille et de son heureux père.

Mosaïque du Bon Pasteur. Basilique Saint-Apollinaire-la-Neuve.

Mais les succès croissants du christianisme à Ravenne soulevèrent bientôt de nouvelles persécutions contre l'apôtre de Jésus-Christ. Il dut subir un nouvel interrogatoire, qui ne servit qu'à faire briller son courage et à lui donner occasion d'expliquer les mystères de notre foi. Apollinaire eut à subir les plus affreux supplices, la flagellation, le chevalet, l'huile bouillante, puis les horreurs de la faim, dans une infecte prison ; mais Dieu Se chargea de le nourrir par Ses Anges. Ses bourreaux l'exilèrent en Illyrie. Cet exil lui donna le moyen de prêcher la foi à des peuples nouveaux et de répandre ainsi la lumière de l'Évangile. La persécution le ramena à Ravenne après trois ans d'absence.

Ce fut la dernière période de sa vie. Saisi presque aussitôt après son débarquement, il étonne ses persécuteurs en faisant crouler, d'un mot de prière, le temple d'Apollon. Il rend la vue au fils de son juge, en lui disant :

" Au nom de Jésus-Christ, ouvre tes yeux et vois !"

Une multitude de païens se convertit à la foi ; mais la rage des endurcis ne fait que s'accroître, et bientôt Apollinaire couronne sa vie par un glorieux martyre.

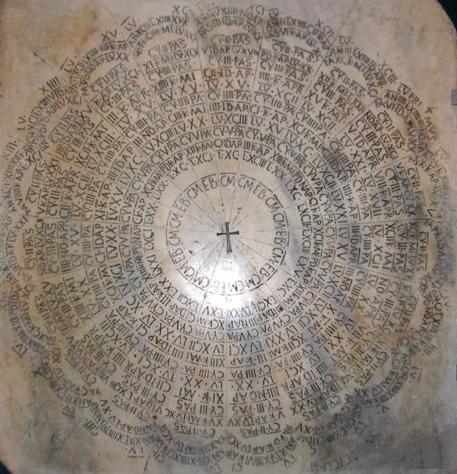

Calendrier gravé sur une dalle de marbre.

PRIERE

" Instruits par Venance Fortunat (Ven. Fortun. Vita S. Martini, Lib. IV, V. 684.) venu de Ravenne en nos régions du Nord, nous saluons de loin votre glorieuse tombe. Répondez-nous par le souhait que vous formuliez durant les jours de votre vie mortelle : Que la paix de notre Seigneur et Dieu Jésus-Christ repose sur vous ! La paix, don parfait, premier salut de l'apôtre (Luc. X, 5.) et consommation de toute grâce (Cant. VIII, 10.) : combien vous l'avez appréciée, combien vous en fûtes jaloux pour vos fils, même après avoir quitté la terre ! C'est elle qui vous fit obtenir du Dieu de paix et de dilection (II Cor. XIII, 11.) cette intervention miraculeuse par laquelle si longtemps furent marqués les pontifes qui devaient après vous s'asseoir en votre chaire. Vous-même n'apparûtes-vous pas un jour au Pontife romain, pour lui montrer dans Chrysologue l'élu de Pierre et d'Apollinaire ? Et plus tard, sachant que les cloîtres allaient devenir l'asile de cette divine paix bannie du reste du monde, vous vîntes en personne par deux fois solliciter Romuald d'obéir à l'appel de la grâce et d'aller féconder le désert.

Saint Apollinaire prêchant. Speculum historiale.

Pourquoi faut-il qu'enivré de faveurs qui partaient de la terre, plus d'un de vos successeurs, que ne désignait plus, hélas, la divine Colombe, ait oublié si tôt les leçons laissées par vous à votre Eglise ? Fille de Rome, ne devait-elle pas se trouver assez grande d'occuper entre ses illustres sœurs la première place à la droite de la mère (Diplom. Clementis II, Quod propulsis.) ? Du moins l'Evangile même chanté depuis douze siècles et plus peut-être (Kalendar. Fronton.), en la solennité de ce jour, aurait-il dû la protéger contre les lamentables excès appelés à précipiter sa déchéance. Rome, avertie par de trop regrettables indices, prévoyait-elle donc déjà les sacrilèges ambitions des Guibert, quand son choix se fixait sur ce passage du texte sacré : Il s'éleva une contestation parmi les disciples, à qui devait passer pour le plus grand (Luc. XXII, 24-3o.) ?

Et quel commentaire, à la fois plus significatif et plus touchant, pouvait-on donner à cet Evangile, que les paroles de Pierre même en l'Epître :

" Les vieillards qui sont parmi vous, je les supplie, moi vieillard comme eux et témoin des souffrances du Christ, de paître le troupeau, non dans un esprit de domination sur l'héritage du Seigneur, mais en étant ses modèles dans le désintéressement et l'amour ; que tous s'animent à l'humilité mutuellement, car Dieu résiste aux superbes, et il donne sa grâce aux humbles." (I Petr. V, 1-11.).

Faites, Ô Apollinaire, que pasteurs et troupeau, dans toutes les Eglises, profitent maintenant du moins de ces apostoliques et divines leçons, pour que tous un jour nous nous trouvions assis à la table éternelle où le Seigneur convie les siens près de Pierre et de vous dans son royaume (Luc. ibid.).

Martyre de saint Apollinaire. Speculum historiale.

Tandis que la Mère commune resplendit sous la pourpre du martyre dont l'a ornée Apollinaire, un autre noble fils couronne son front de la blanche auréole des Confesseurs Pontifes. Liboire, héritier des Julien, des Thuribe, des Pavace, anneau brillant de la série glorieuse qui rattache à Clément successeur de Pierre l'origine d'une illustre Eglise, se lève en la cité des Cénomans comme l'astre radieux qui dissipe les dernières nuées d'orage après la tempête ; il rend à la terre bouleversée la fécondité réparant au centuple les ruines que la tourmente avait causées.

Plus encore que la froide légalité des proconsuls et la haine farouche des vieux Druides, le fanatique prosélytisme des disciples d'Odin, envahissant l'Ouest des Gaules, avait ravagé dans nos contrées le champ du Seigneur. Défenseur de la patrie terrestre et guide des âmes à celle des cieux, Liboire rendit l'ennemi citoyen de l'une et de l'autre en le faisant chrétien. Pontife, il employa le plus pur de son zèle à développer les magnificences du culte divin qui rend à Dieu l'hommage et assainit la terre (Heb. V, 1.) ; apôtre, il reprit l'œuvre d'évangélisation des premiers messagers de la foi, chassant l'idolâtrie des positions qu'elle avait reconquises et l'expulsant des campagnes où toujours elle était restée maîtresse : Martin, dont il fut l'ami, n'eut pas d'émulé qui lui fût à ce point comparable.

Bras-reliquaire de saint Apollinaire.

Mais quels ne furent pas surtout ses triomphes d'outre-tombe, lorsque cinq siècles après la fin des travaux de sa vie mortelle, on le vit se lever du sanctuaire où il reposait en la compagnie des évêques ses frères, et, semant les miracles sur sa route, aller victorieusement forcer dans ses retranchements le paganisme saxon que Charlemagne avait vaincu sans le dompter ! La barbarie reculait de nouveau en présence de Liboire ; ses reliques saintes avaient conquis au Christ la Westphalie ; Le Mans et Paderborn scellaient, dans la vénération de leur commun apôtre, un pacte de fraternité dont mille ans n'ont point encore affaibli la puissance."

mardi, 23 juillet 2024 | Lien permanent | Commentaires (3)

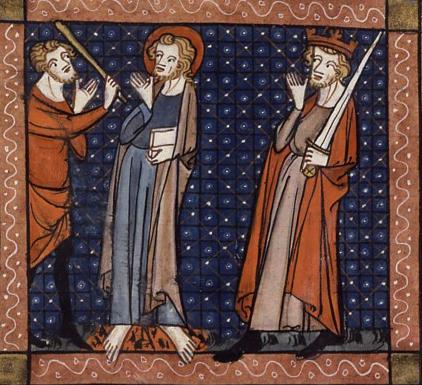

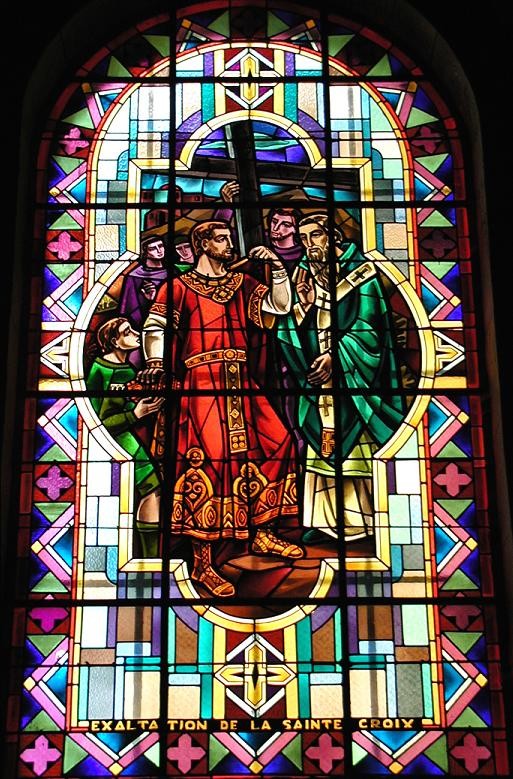

25 juillet. Saint Jacques le Majeur, Apôtre, surnommé ” Enfant du tonnerre ”. Ier siècle.

Saint Jérôme.

Saint Jacques. Legenda aurea. J. de Voragine. R. de Montbaston. XIVe.

C'était l'un des douze Apôtres, le frère de saint Jean l'Évangéliste, le fils de Zébédée qui était patron d'une barque de pêche sur le lac de Génésareth. On l'appelle " le Majeur " pour le distinguer du " frère " du Seigneur.

Les synoptiques (Matth., 4 ; Marc., 1 ; Luc., 5.) nous ont conté la vocation de Jacques. Jésus les appelle, comme ils étaient occupés, lui et Jean, à réparer leurs filets : ils laissent dans la barque le patron, leur père, avec les gars qu'il louait, et suivent le jeune Maître.

Jacques fait partie des Douze : chez Marc, il vient le second après Pierre ; dans Matthieu, Luc et les Actes, il est le troisième. Il paraît dans quelques circonstances mémorables : la guérison de la belle-mère de Pierre ; la résurrection de la fille de Jaïre ; la Transfiguration.

Le Sauveur appela Jacques et Jean " Boanergès ", " fils du tonnerre ", car ils avaient voulu faire descendre le feu du ciel sur une cité inhospitalière, à la manière d'Elie, ce dont le Seigneur les réprimanda. Tandis qu'ils montaient à Jérusalem, ils firent demander à Jésus par leur mère Salomé deux places d'honneur dans le futur royaume. Le Maître répondit :

" Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire le calice que je dois boire ?

- Nous le pouvons.

- Mon calice, vous le boirez ; quant aux places d'honneur cela dépend de mon père."

Il demanda son pardon à l'apôtre, qui l'embrassa : " La paix soit avec toi ".

Martyre de saint Jacques. Legenda aurea.

Tous deux eurent la tête tranchée. Puisque ce fut pour Pâques, notre date du 25 juillet convient évidemment assez mal à cette commémoration : les Grecs l'ont mise le 30 avril. Le martyrologe hiéronymien note : " A Jérusalem, la Passion de saint Jacques, apôtre, frère de Jean l'Evangéliste ".

Notre martyrologe s'inspire pour saint Jacques d'Adon (860) qui avait accueilli la nouvelle récente (830) d'une découverte des reliques du saint en Galice.

Sur cette question de saint Jacques en Espagne, il faut voir l'excellent article de L. Duchesne dans " Annales du Midi " (t.12, 1.900, p. 145-179), bien résumé dans Analecta bollandiana (t. 19, 1900, p. 353).

L'apostolat de saint Jacques en Espagne apparaît vers la fin du VIIe siècle dans un catalogue apostolique, traduction latine d'un texte byzantin qui ne représente pas une tradition espagnole.

Saint Julien de Tolède (686) écarte son assertion sur la mission espagnole de saint Jacques. Il est très remarquable que ni Prudence, ni Orose, ni Idace, ni Martin de Braga, ni Isidore, ni Braulio, ni Taio, ni Jean de Biclar, ni Julien, ni Hildefonse ne mentionnent, dans leurs écrits authentiques, cette mission d'un intérêt pourtant capital pour les Eglises du pays. Même silence chez Grégoire de Tours et Fortunat. En 416, le pape de Rome Innocent Ier exclut l'apostolat de saint Jacques dans la péninsule ibérique.

Santiago Matamoro.

Ce récit suppose la prédication de Jacques en Espagne. A la fin du IXe siècle, on écrivit une lettre d'un pape Léon, contemporain de Jacques, laquelle utilise le catalogue apostolique. Vers la fin du XIe siècle, on remania l'épître léonine, on écarta les sept saints, on produisit deux disciples assesseurs.

Le fragment du catalogue fut remplacé. L'Historia Compostellana, finie en 1139, consacra ce remaniement. L'" hispanité " de saint Jacques conserve de chauds défenseurs outre-Pyrénées.

Au Xe siècle, le tombeau de saint Jacques commença à attirer les étrangers. Au XIIe siècle, les pèlerins obstruaient les routes. Ce sont probablement les grands abbés de Cluny qui ont organisé, dès le XIe siècle, ces processions de fidèles vers la Galice. C'était un moyen de ravitailler la catholique Espagne dans sa croisade perpétuelle contre le Maure. De ces pieux visiteurs, beaucoup lavaient leurs péchés dans le sang des mécréants.

Cathédrale Saint-Jacques. Compostelle. Espagne.

Saint Jacques, d'abord représenté en apôtre tenant l'Evangile, fut bientôt figuré comme un pèlerin, avec panetière timbrée d'une coquille, un bâton en main. Mais on racontait qu'il avait paru dans une bataille, mis en fuite les Maures à Clavijo en 834 : on le montra donc chevalier " Santiago matamoro ", " tueur de Maures ".

Que sont devenus les siècles où, si grande que se manifestât votre force d'expansion au dehors, elle était dépassée par la merveilleuse puissance d'attirer tout à vous, que vous avait communiquée le Seigneur (Johan. XII, 32.) ? Qui donc, sinon Celui qui compte les astres du firmament (Psalm. CXLVI, 4.), pourrait nombrer les Saints, les pénitents, les rois, les guerriers, les inconnus de tout ordre, multitude infinie, renouvelée sans cesse, gravitant autour de vos reliques saintes comme sous l'empire de ces immuables lois qui règlent au-dessus de nos têtes les mouvements des cieux ; armée alors sans cesse en marche vers ce champ de l’étoile d'où s'exerçait votre rayonnement sur le monde ? Et n'était-ce donc pas le sens de la vision mystérieuse prêtée, dans nos antiques légendes, au grand empereur par qui l'Europe chrétienne était fondée, lorsqu'au soir d'une journée de labeur, des bords de la mer de Frise, il contemplait la longue zone étoilée qui, partageant le ciel, semblait passer entre les Gaules, l'Allemagne et l'Italie, pour de là, traversant Gascogne, pays Basque et Navarre, gagner les terres de la lointaine Galice ? On raconte que vous-même apparûtes alors à Charles, et lui dîtes :

" Ce chemin d'étoiles marque la route qui s'offre à toi pour délivrer ma tombe, et que suivront après toi tous les peuples." (Pseudo Turpin. De vita Car. Magn.).

Et Charlemagne, passant les monts, donna le signal pour la chrétienté de cette marche en avant sur les terres Sarrasines qu'on appela la Croisade ; ébranlement immense, qui fut le salut aussi bien que la gloire des races latines, en rejetant la peste musulmane sur le foyer où elle avait pris naissance.

Santiago Matamoro.

" Soyez, Seigneur, pour votre peuple, sanctificateur et gardien ; fortifié du secours de votre Apôtre Jacques, qu'il vous plaise dans ses mœurs et vous serve d'un cœur tranquille."

jeudi, 25 juillet 2024 | Lien permanent | Commentaires (1)

31 juillet. St Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus. 1556.

- Saint Ignace de Loyola, fondateur de l'Ordre des clercs réguliers de la Compagnie de Jésus. 1556.

Pape : Paul IV. Roi de France : Henri II. Roi d'Espagne : Charles Quint (abdique le 16 janvier 1556 et se retire) ; Philippe II.

" Quand nous sacrifions nos intérêt au service de Dieu, Il avance plus nos affaires que nous aurions fait nous-mêmes si nous avions préféré nos intérêts à son service."

Maxime de saint Ignace de Loyola.

" A. M. D. G. "

" Ad Majorem Dei Gloriam "

Devise de la Compagnie de Jésus.

Ignace de Loyola. Ecole espagnole. XVIIe siècle.

Eneko (Iñigo en castillan) est né dans le château de Loyola sur la commune d'Azpeitia, à 25 kilomètres au sud-ouest de Donostia-San Sebastian dans la province de Guipuzcoa, au Pays-Basque en Espagne. Son nom, Iñigo, vient de Saint Enecus (Innicus), père-abbé d'Oña ; le nom Ignatius fut pris plus tard lorsqu'il résidera à Rome en l'honneur de saint Ignace d'Antioche.

Dernier né d'une fratrie de 13 enfants, Ignace grandit au sein d'une famille de la petite noblesse basque, alliée traditionnelle de la maison de Castille. Il a seulement 7 ans quand sa mère, Marina Saenz de Lieona y Balda, meure. Il noue dès lors une relation forte avec son père, don Beltrán Yañez de Oñez y Loyola. Il connaît l'éducation du grand siècle espagnol qui éclot en cette fin du XVe siècle.

En 1506, à l'âge adulte, Ignace devient page de cour, puis gentilhomme et secrétaire au service d'un parent de sa mère, Juan Velázquez de Cuéllar, trésorier (contador mayor) de la Reine de Castille, Isabelle la Catholique. Il mène pendant dix ans une vie de Cour, comme il le dit dans son autobiographie : Jusqu'à la vingt-sixième année de sa vie, il fut un homme adonné aux vanités du monde et principalement il se délectait dans l'exercice des armes. Il se lie avec la princesse Catalina, sœur de Charles Quint, séquestrée par sa mère Jeanne la Folle à Tordesillas.

La Vierge noire du XIIe siècle aux pieds de laquelle

En 1516, la mort de Ferdinand d'Aragon auquel succède Charles Quint entraine le renvoi de Juan Velasquez et donc d'Ignace. En 1517, Ignace entre dans l'armée du vice-roi de Navarre, récemment rattachée au Royaume de Castille (1512). Le 20 mai 1521, alors qu'il a atteint l'âge de trente ans, il se retrouve à défendre la ville de Pampelune contre les troupes franco-navarraises, qui avec l'appui de François Ier, cherchait à récupérer la couronne de Navarre au bénéfice de la famille d'Albret. Submergés par le nombre, les espagnols voulurent se rendre, mais Ignace les exhorte à se battre. Une jambe blessée, l'autre brisée par un boulet de canon, il est ramené à son château et « opéré », mais sa jambe droite restera plus courte de plusieurs centimètres pour le restant de sa vie.

Durant sa convalescence, faute de trouver les célèbres romans de chevalerie du temps, il lit de nombreux livres religieux dont une Vie de Jésus ou la Légende dorée du bienheureux Jacques de Voragine qui narre les faits et gestes de saints. Dans un mélange de ferveur et d'anxiété, il voit en songe lui apparaître " Notre-Dame avec le Saint Enfant Jésus ". Il rejette et abjure " sa vie passée et spécialement les choses de la chair " (autobiographie) et ne songe plus qu'à adopter une vie d'ermite et suivre les préceptes de saint François d'Assise et d'autres grands exemples monastiques. Il se décide à se dévouer entièrement à la conversion des infidèles en Terre Sainte.

Après son rétablissement, il quitte en février 1522 la maison familiale pour rejoindre Jérusalem. Arrivé au monastère bénédictin de Montserrat, il se confesse et passe trois jours en prières. Dans la nuit du 24 mars 1522, dans un geste de rupture avec sa vie ancienne de chevalier, il accroche ses habits militaires et ses armes devant la statue de la Vierge Noire. Vêtu d'un simple tissu, l’home del sac, reprend la route de Barcelone.

Son voyage est dur ; ses blessures sont mal cicatrisées et il pratique une ascèse rigoureuse faite d'abstinences et de mortifications. Il passe plusieurs mois dans une grotte près de la ville de Manresa (Manrèse en français) en Catalogne ou il pratique le plus rigoureux ascétisme. Il mène jusqu'au début de 1523 une vie d'ermite au cours de laquelle il commence la rédaction de ce qui deviendra les Exercices spirituels.

Il prend alors comme « pèlerin de Dieu » la route de la Terre Sainte et le 20 mars 1523, embarque pour l'Italie. Béni à Rome par le pape Adrien VI, il continue son périple jusqu'à Venise, et parvient à Jérusalem ou il ne reste que trois semaines en septembre 1523, avant d'être prié par les frères franciscains de quitter le pays. A nouveau en Italie traversée par les armées espagnoles et françaises, il se retrouve à Venise et se convainc de l'absolue nécessité d'étudier pour enseigner. Après la méthode religieuse mise au jour dans les Exercices, la conviction du rôle des études va être une autre des caractéristiques du futur projet jésuite. Il est de retour à Barcelone en mars 1524.

Saint Ignace de Loyola étudiant. Gravure de Jean Faber d'après un portraît du Titien. La Haye. XVIIIe siècle (pour agrandir : cliquer).

Il consacre les onze années suivantes aux études, plus d'un tiers de ce qu'il lui restait à vivre. Il reprend des cours de base (grammaire et latin) à Barcelone, et dès 1526, il en sait assez pour suivre les cours de philosophie et de théologie à l'université d'Alcalà de Henares. Foyer intellectuel brillant de la Castille, cette université rassemble tous les alumbrado et conversos qui forment le climat spirituel de cette époque. A la fin de 1527, encouragé par Alonso de Fonseca, archevêque de Tolède, il rejoint la plus prestigieuse de toutes : l'université de Salamanque. Mais les attaques vives qu'i subit suite à des incompréhensions principalement, en particulier de la part de l'Inquisition et des dominicains, le décide à se rendre à Paris en février 1528.

Ses progrès dans la compréhension des mécanismes de l'enseignement et sa capacité à dominer intellectuellement y compris plus érudit que lui-même par l'usage du « discernement », le distinguent. Mais sa personnalité rigoureuse et entière et son attitude réformatrice lui créent à nouveau de novelles inimitiés.

A Barcelone, il avait été battu très sévèrement, et son compagnon tué, sur l'instigation de notables vexés de ne plus être admis dans un couvent qu'Ignace avait récemment réformé. A Alcalá, un inquisiteur, le grand vicaire Figueroa, l'avait harassé constamment car il le soupçonnait d'illuminisme, allant jusqu'à l'emprisonner pendant quelques semaines.

A Paris, ses épreuves furent variées, pauvreté, maladie, œuvres de charité, discipline du collège, particulièrement sévère dans celui de Montaigu, ou il résida, car trop pauvre et ignorant avant de rejoindre celui plus « libéral » de Collège Sainte-Barbe. Dans celui-ci, il est accusé publiquement par Diego de Gouvea, recteur du collège, d'enfreindre les règles, mais sa défense convainct et il obtient des excuses publiques.

A l'université de Paris, Ignace est reçu maître ès arts le 13 mars 1533. Pendant ce temps, ayant débuté ses études de théologie, il est licencié en 1534, mais il ne peut être reçu docteur, ses ennuis de santé le conduisant hors de Paris en mars 1535.

En France, Ignace de Loyola regroupe autour de lui des étudiants de qualité et issus d'horizons divers, mais tous unis par une commune dévotion au Souverain Maître et à la très sainte Vierge Marie. Il connaît en particulier au collège Sainte-Barbe, ses deux premiers compagnons qui sont le Savoyard Pierre Favre et le Navarrais Francisco Issu de Aprizcuelta y Xavier, saint François-Xavier ; puis, Diego Lainez et Alonso Salmerón le rallient, connaissant sa réputation depuis Alcalà ; enfin, Nicolás Bobadilla et Simón Rodríguez de Azevedo, un Portugais le rejoignent.

Ignace évolue progressivement sur l'attitude et la discipline qu'il s'impose. Prenant en compte les critiques reçues à Alcalà ou Salamanque sur les pratiques d'extrême pauvreté et de mortification qu'il s'appliquait et qui lui avait attiré des soupçons voire des inimitiés (comme en d'autres temps certains disciples de saint François d'Assise qui avait versé ou risqué de verser dans les mêmes excès), il s'adapte à la vie dans la cité, en dirigeant les efforts de tous vers les études et les exercices spirituels. Le lien devint très fort avec ses compagnons unis dans le grand idéal de vivre en Terre Sainte, la même vie que le Christ.

Le 15 août 1534, à l'issue de la messe célébrée à Montmartre dans la crypte Notre-Dame par Pierre Favre, ordonné prêtre trois mois auparavant, les sept prononcent les deux vœux de pauvreté et chasteté et le troisième de se rendre dans les deux ans à Jérusalem pour y convertir les infidèles, à la fin de leurs études.

Ils sont bientôt rejoints par Claude Le Jay, un autre Savoyard de Genève, et deux Français, Jean Codure et Paschase Broët. Unis par le charisme d'Ignace, les nouveaux amis décident de ne plus se séparer.

Après avoir quitté Paris, il se rend six mois en Espagne puis à Bologne, où incapable de se remettre aux études, il se consacre à des œuvres de charité attendant que ses 10 compagnons rejoignent Venise (6 janvier 1537) sur la route de Jérusalem. Mais la guerre avec les Turcs les empêchent de poursuivre.

Ils décident alors de reporter d'un an leur engagement, après quoi ils se mettront à disposition du pape. Ignace de Loyola, comme la plupart de ses compagnons est ordonné prêtre à Venise le 24 juin 1537. Ils partent ensuite deux à deux dans des villes universitaires voisines, Ignace avec Pierre Favre et Laynez prennent en octobre 1537 la route de Rome. Ignace, en vue de la ville, à la Storta, a une vision de Dieu s'adressant à lui après l'avoir placé aux côtés du Christ : « Je vous serai propice à Rome ».

Le pape Paul III.

A Rome, capitale des États pontificaux, Alexandre Farnèse venait en 1534 d'être élu pape, sous le nom de Paul III. Il règne sur une capitale en crise, à peine remise du sac de Rome par les troupes de l'empereur en 1527, en butte à la corruption généralisée et siège d'une église en crise, profondément ébranlée par la fulgurante progression de la Réforme.

Paul III semble rapidement voir tout le profit à tirer de cette nouvelle société de prêtres savants, rigoureux et intègres et animés d'un feu missionnaire incontestable. En novembre 1538, Paul III, après de nombreux contacts avec Lainez, reçoit Ignace et ses compagnons venus faire leur « oblation » au pape. Celui-ci leur ordonne de travailler à Rome qui sera leur Jérusalem. Dès lors, s'ébauche la Compagnie de Jésus ou Ordre des jésuites.

Saint Ignace. Soucoupe d'un service à thé. Jingdezhen.

De mars à juin 1539, selon les minutes rédigées par Pierre Favre, ils débattent de la forme à donner à leur action, devoir d'obéissance, cohésion du groupe alors que l'activité missionnaire disperse les jésuites, rôle dans l'éducation…

En août 1539, Ignace, Codure et Favre rédigent la prima Societatis Jesu instituti summa, esquisse des constitutions de la Compagnie avec quelques points forts : l'obéissance à un Préposé général et l'exaltation de la pauvreté entre autres.

Malgré quelques oppositions à la Curie, la création de la Compagnie de Jésus est acceptée par le pape Paul III le 27 septembre 1540, dans sa bulle Regimini militantis ecclesiae, qui reprend la formula instituti tout en limitant le nombre de profès à soixante.

Saint Ignace recevant saint François Borgia. Détail.

Le 22 avril 1541, Ignace est élu, en dépit de ses réticences, premier supérieur général de la Compagnie de Jésus puis il fait avec ses compagnons, sa profession dans la basilique Saint-Paul-hors-les-murs. L'Ordre est dès lors constitué.

Ignace est chargé en 1541 de mettre au point les règles d'organisation de la nouvelle compagnie, les fameuses Constitutions, mais il ne démarre pas les travaux en fait avant 1547, introduisant progressivement des coutumes, destinées à se transformer à terme en lois. En 1547, Juan de Polanco devient son secrétaire, et avec son aide, il réalise un premier jet des Constitutions entre 1547 et 1550, tout en sollicitant simultanément l'approbation pontificale de réaliser une nouvelle édition de la Formula Instituti. Jules III l'acceptera dans la bulle Exposcit debitum, le 21 juillet 1550.

En parallèle, un nombre important de pères révisèrent le premier texte, mais bien que ne proposant que peu de changements, la version suivante réalisée par Ignace en 1552 était assez différente. Cette version fut publiée et pris force de loi dans la Compagnie. Des amendements légers furent jusqu'à sa mort introduits par Ignace.

Tombeau de saint Ignace de Loyola. Basilique du Gésu. Rome.

À sa mort, le 31 juillet 1556 à Rome, littéralement épuisé, la Compagnie de Jésus de notre saint et de ses saints compagnons compte plus de mille membres, soixante-douze résidences et soixante-dix-neuf maisons et collèges.

Ignace de Loyola est canonisé le 12 mars 1622, en même temps que saint François-Xavier et sainte Thérèse d'Avila.

PRIERE

" La victoire qui triomphe du monde est notre foi (I Johan. V, 4.). Une fois de plus vous l'avez montré, Ô vous qui fûtes le grand triomphateur du siècle où le Fils de Dieu vous choisit pour relever son drapeau humilié devant l'étendard de Babel. Contre les bataillons sans cesse grossissant des révoltés, vous fûtes longtemps presque seul, laissant au Dieu des armées le soin de choisir son heure pour vous mettre aux prises avec les cohortes de Satan, comme il l'avait choisie pour vous retirer de la milice des hommes. Le monde, instruit alors de vos desseins, n'y eût vu qu'un objet de risée ; et toutefois nul certes aujourd'hui ne saurait le nier : ce fut un moment solennel pour l'histoire du monde, que celui où, pareil dans votre confiance aux plus illustres capitaines concentrant leurs armées, vous donniez ordre à vos neuf compagnons de gagner trois par trois la Ville sainte.

Quels résultats durant les quinze années où cette troupe d'élite, que recrutait l'Esprit-Saint, vous eut à sa tête comme premier Général ! L'hérésie refoulée d'Italie, confondue à Trente, enrayée partout, immobilisée jusqu'en son foyer même ; d'immenses conquêtes sur des terres nouvelles, réparant les pertes subies dans notre Occident ; Sion elle-même rajeunissant sa beauté, relevée dans son peuple et ses pasteurs, assurée pour ses fils d'une éducation répondant à leurs célestes destinées : sur toute la ligne enfin où il avait imprudemment crié victoire, Satan rugissant, dompté à nouveau par ce nom de Jésus qui fait fléchir tout genou dans le ciel, sur la terre et dans les enfers (Philip. II, 10.) ! Quelle gloire pour vous, Ô Ignace, eût jamais égalé celle-là dans les armées des rois de la terre ?

Du trône que vous avez conquis par tant de hauts faits, veillez sur ces fruits de vos œuvres, et montrez-vous toujours le soldat de Dieu. Au travers des contradictions qui ne leur manquèrent jamais, soutenez

mercredi, 31 juillet 2024 | Lien permanent | Commentaires (1)

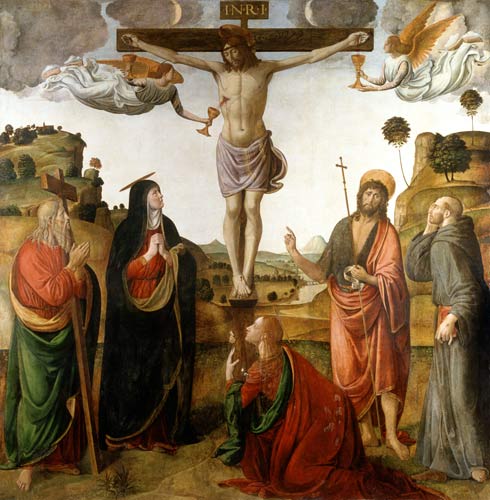

3 août. Invention de saint Étienne, premier martyr. 415.

L'abbé C. Martin. Panégyr.

Saint Étienne. Giotto di Bondone. XIVe.

Sollicité par l'approche du triomphe de Laurent, Etienne se lève pour assister à ses combats ; rencontre toute de grâce et de force, où l'éternelle Sagesse se révèle dans la disposition du Cycle sacré (Sap. VIII, 1.). Mais la fête présente nous réserve aussi d'autres enseignements.

Saint Étienne prêchant puis devant le Grand Prêtre.

La première résurrection (Apoc. XX.) se poursuit pour les Saints. A la suite de Nazaire et de Celse, après tous les Martyrs que la victoire du Christ a montrés selon la divine promesse participants de sa gloire (Johan. XVII, 22, 24.), le porte-enseigne de la blanche armée sort lui-même glorieux du tombeau pour la conduire à de nouveaux triomphes. Les farouches auxiliaires de la colère du Tout-Puissant contre Rome idolâtre, après avoir réduit en poudre les faux dieux, doivent être domptés à leur tour ; et cette seconde victoire sera l'œuvre des Martyrs assistant l'Eglise de leurs miracles, comme la première fut celle de leur foi méprisant la mort et les tourments (I Johan. V, 4.). La manière reçue en nos jours d'écrire l'histoire ignore cet ordre de considérations ; ce ne peut être une raison pour nous de sacrifier à l'idole : l'exactitude dont se targue en ses données la science de ce siècle, n'est qu'une preuve de plus que le faux s'alimente d'omissions souvent mieux que d'affirmations directement contraires au vrai.

Invention de saint Étienne.

Or, autant le silence est profond aujourd'hui sur ce point, autant pourtant il est assuré que les années qui virent les Barbares s'implanter dans l'empire, et bientôt le renverser, furent signalées par une effusion delà vertu d'en haut comparable de plus d'un côté à celle qui avait marqué le temps de la prédication des Apôtres. Il ne fallait rien moins, d'une part pour rassurer les croyants, de l'autre pour imposer le respect de l’Église à la brutalité de ces envahisseurs qui ne connaissaient que le droit de la force, et n'éprouvaient que mépris pour la race qu'ils avaient vaincue.

Lapidation puis funérailles de saint Étienne. Mariotto di Nardo. XVe.

L'intention providentielle qui multiplia autour du grand fait de la chute de Rome, en 410, les découvertes des corps saints, se manifeste pleinement dans la plus importante, objet de la fête de ce jour. L'année 415 avait sonné déjà. L'Italie, les Gaules, l'Espagne, dont l'Afrique allait bientôt partager le désastre, étaient en pleine invasion. Dans l'universelle ruine, les chrétiens, qui seuls gardaient avec eux l'espérance du monde, s'adressaient à tous les sanctuaires pour obtenir qu'au moins, selon l'expression du prêtre espagnol Avitus, " le Seigneur donnât mansuétude à ceux qu'il laissait prévaloir " (Aviti Epist. ad Palchon., De reliquiis S. Stephani.).

Le corps de saint Étienne gardé par des animaux Fleur des histoires.

C'est alors qu'eut lieu la révélation merveilleuse où la sévère critique de Tillemont, convaincue par le témoignage de toutes les chroniques et histoires, lettres et discours du temps (Idath, Marcellini, Sozomenis, Augustini, etc.), reconnaît " l'un des plus célèbres événements du Ve siècle " (Mem. eccl. II, p. 12.). L'évêque Jean de Jérusalem recevait, par l'intermédiaire du prêtre Lucien, un message d'Etienne premier martyr et de ses compagnons de sépulture, ainsi conçu :

" Ouvre en hâte notre tombe, pour que par nous Dieu ouvre au monde la porte de sa clémence, et qu'il prenne son peuple en pitié dans la tribulation qui est partout."

Et la découverte, accomplie au milieu de prodiges, était notifiée au monde entier comme le signe de salut (Luciani Epist. ad omnem Ecclesiam,De revelatione S. Stephani.) ; et la poussière du corps d'Etienne, répandue en tous lieux comme un gage de sécurité et de paix (Aviti Epist.), produisait d'étonnantes conversions (Severi Epist. ad omnem Eccl., Devirtutibus S. Steph.), d'innombrables miracles en tout semblables " à ceux des temps anciens " (Aug. De civit. Dei, XXII, 8.), rendant témoignage à cette même foi du Christ que le protomartyr avait quatre siècles plus tôt confessée dans la mort (Ibid. 8, 9.).

Saint Étienne disputant avec les Juifs. Lapidation de saint Etienne.

Tel était le caractère de cette manifestation extraordinaire, où les résurrections elles-mêmes se produisaient en nombre stupéfiant, que saint Augustin, parlant à son peuple, estimait prudent d'élever sa pensée d’Étienne simple serviteur au Christ seul Maître (Sermo 319, al. De diversis 51.).

" Mort, il rend les morts vivants, disait-il, parce qu'en effet il n'est pas vraiment mort (Ibid.). Mais, comme autrefois durant sa vie mortelle, c'est uniquement par le nom du Christ qu'il agit maintenant : tout ce que vous voyez se faire ainsi par la mémoire d’Étienne se fait en ce seul nom, pour que le Christ soit exalté, pour que le Christ soit adoré, pour que le Christ soit attendu comme juge des vivants et des morts." (Sermo 316, al. de diversis 94.).

Invention de saint Etienne. Legenda aurea.

Terminons par cette louange qu'adressait, quelques années plus tard, à Etienne Basile de Séleucie, et qui résume si bien la raison de la fête :

" Il n'est pas de lieu, de territoire, de nation, de lointaine frontière, qui n'ait obtenu le secours de vos bienfaits. Il n'est personne, étranger, citoyen, Barbare ou Scythe, qui n'éprouve par votre intercession le sentiment des réalités supérieures." (Basil. Selbuc. Oratio 41, de S. Stephano.).

Martyre de saint Etienne. Sacramentaire de Drogon. France. IXe.

Voici la Légende, qui abrège et complète le récit du prêtre Lucien.

Au temps de l'empereur Honorius , on trouva près de Jérusalem les corps des saints Étienne premier martyr, Gamaliel, Nicodème et Abibas. Longtemps oubliés dans un lieu obscur et négligé, ils furent révélés divinement au prêtre Lucien. Gamaliel lui apparut pendant qu'il dormait, en la forme d'un vieillard vénérable et majestueux, lui montra le lieu où gisaient les corps, et lui ordonna d'aller trouver Jean, évêque de Jérusalem, pour obtenir qu'on leur donnât une sépulture plus convenable.

L'évêque de Jérusalem convoque à cette nouvelle les évêques et les prêtres des villes voisines, et se rend au lieu désigné. On creuse ; on découvre les tombeaux, d'où s'exhale une très suave odeur. Au bruit de l'événement une grande foule s'était rassemblée, parmi laquelle beaucoup d'infirmes et de malades en diverses manières furent guéris et retournèrent chez eux bien portants. On transporta en grande pompe le très saint corps d’Étienne dans la sainte église de Sion, puis sous Théodose le Jeune à Constantinople, enfin, sous le Souverain Pontife Pelage Ier, à Rome, à l’Agro Verano, où il fut placé dans le tombeau de saint Laurent Martyr.

Invention du corps de saint Étienne et de saint Gamaliel.

PRIERE

" Quel complément précieux du récit des saints Livres nous fournit cette histoire de votre Invention, Ô Protomartyr ! Nous savons maintenant quels étaient " ces hommes craignant Dieu qui ensevelirent Etienne, et firent ses funérailles avec un grand deuil " (Act. VIII, 2.). Gamaliel, le maître du Docteur des nations, avait été, comme son disciple et avant lui, la conquête du Seigneur; inspiré par Jésus à qui en mourant vous remettiez votre âme (Ibid. VII, 58.), il honora dans le trépas l'humble athlète du Christ des mêmes soins que Joseph d'Arimathie, le noble décurion, avait prodigués à l'Homme-Dieu, et fit placer votre corps dans le tombeau neuf qu'il s'était aussi préparé pour lui-même. Bientôt le compagnon du pieux labeur de Joseph au grand Vendredi, Nicodème, poursuivi par les Juifs dans cette persécution où vous parcourûtes le premier l'arène, trouvait asile près de vos restes vénérés, en attendant d'y goûter le repos de la mort des saints. Le grand nom de Gamaliel en imposait aux fureurs de la synagogue (Act. V, 34-39.) ; tandis qu'Anne et Caïphe maintenaient par la faveur précaire de Rome le pouvoir sacerdotal aux mains de leurs proches, le petit-fils d'Hillel gardait pour les siens la primauté de la science et voyait sa descendance aînée rester, quatre siècles durant, dépositaire de la seule autorité morale qu'Israël dispersé reconnût encore.

Martyre de saint Étienne. Livre d'images de Madame Marie.

Mais pourtant plus heureux fut-il d'avoir, en écoutant les Apôtres et vous-même, Ô Étienne, passé de la science des ombres à la lumière des réalités, de la Loi à l’Évangile, de Moïse à celui que Moïse annonçait (Ibid. VII, 37.) ; plus heureux que son aîné fut le fils de sa tendresse, Abibas, baptisé avec lui dans sa vingtième année, et qui, passant à Dieu, remplit la tombe qui le reçut près de la vôtre de la très suave odeur d'une pureté digne des cieux : combien touchante n'apparut pas la dernière volonté de l'illustre père, lorsque, son heure venue, il donna ordre qu'on rouvrît pour lui le tombeau d'Abibas et qu'on ne vît plus dans le père et l'enfant que deux frères jumeaux engendrés ensemble à la seule vraie lumière (Luciani Epist.) !

La munificence du Seigneur Christ vous avait dignement, Ô Étienne, entouré dans la mort. Nous rendons grâces au noble personnage qui vous donna l'hospitalité du dernier repos ; nous le remercions d'avoir lui-même, au temps voulu, rompu le silence gardé alors à son sujet par la délicate réserve des Écritures. C'est bien littéralement qu'ici encore nous constatons l'efficacité de la volonté par laquelle l'Homme-Dieu entend partager avec les siens tout honneur (Johan. XVII, 24.). Votre sépulcre lui aussi fut glorieux (Isai. XI, 10.) ; et quand il s'ouvrit, comme pour celui du Fils de l'homme, la terre aussi trembla, les assistants crurent que le ciel était descendu, le monde délivré d'une sécheresse désolante et de mille maux se reprit à espérer parmi les ruines. Aujourd'hui que notre Occident vous possède, que Gamaliel cède à Laurent ses droits d'hospitalité, levez-vous encore, Ô Étienne ; et, de concert avec le grand diacre romain, délivrez-nous des Barbares nouveaux, en faisant qu'ils se convertissent ou disparaissent de la terre donnée par Dieu à son Christ (Psalm. Il, 8.)."

samedi, 03 août 2024 | Lien permanent | Commentaires (2)

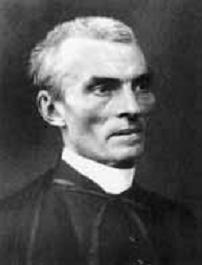

3 août. Le bienheureux Pierre-Julien Eymard, confesseur, fondateur des Pères du Saint-Sacrement. 1868.

- Le bienheureux Pierre-Julien Eymard, confesseur, fondateur des Pères du Saint-Sacrement et de celle des Servantes du Saint-Sacrement. 1868.

Pape : Pie IX. Empereur des français : Napoléon III.

" Les miracles visibles n'apparaissent que pour élever les coeurs à la foi des choses invisibles, afin que la merveille extérieure fasse

connaître la merveille, beacoup plus grand, de l'intérieur."

Saint Grégoire le Grand.

" Donnez-moi la croix, Seigneur, pourvu que vous me donniez aussi votre amour et votre grâce."

Le bienheureux Pierre-Julien Eymard.

Le bienheureux Pierre-Julien Eymard naquit le 4 février 1811 à La Mure d’Isère. Il y mourut, le 1er août 1868, à l’âge de 57 ans. Il fut béatifié par Pie XI, le 12 juillet 1925.

Mis en contact avec toutes les classes de la société et tous les états de vie, Pierre-Julien avait été providentiellement préparé à sa mission eucharistique. Tour à tour vicaire, curé, religieux et provincial chez les Frères Maristes, supérieur de collège et directeur du Tiers-ordre de Marie, catéchiste des chiffonniers de Paris, et, enfin, fondateur des Prêtres du Très Saint Sacrement, il a connu tous les besoins de toutes les catégories d’âmes et a compris l’influence et la force, pour elles, de l’Eucharistie.

Pierre-Julien eut une vie débordante d’activité. Ce fut cependant un grand mystique. En effet, dès l’âge de vingt six ans, alors qu’il n’était encore que vicaire à la Chatte, il fut, au cours d’une méditation devenue extase, favorisé d’une grâce mystique qui lui fit pénétrer la réalité de l’amour et de la bonté du Père. Pendant longtemps il en parla avec reconnaissance. Cette grâce fut le point de départ d’un apostolat dominé par une pensée dominante: devenir l’apôtre infatigable de l’amour de Dieu et travailler à la glorification du Sacrement de l’Amour du Fils : l’Eucharistie.

L’enfance et la jeunesse de Pierre-Julien Eymard furent relativement tristes. Il était le dixième enfant de Julien Eymard, son père, et quatrième de sa mère, deuxième femme de Julien devenu veuf. Un destin cruel semble avoir marqué la famille Eymard. Successivement moururent ses frères et sœurs aînés : Cécile, en 1805, François-Julien en 1807, Joseph-Justin-Julien en 1809. Du premier lit quatre enfants sur six étaient également morts. De ce qui aurait pu être sa grande famille, Pierre-Julien, notre futur saint, ne connut qu’Antoine et Marianne, respectivement âgés de dix-sept et de douze ans à sa naissance en 1811. On croit savoir que la mère de Julien était très pieuse. Quant à son père, Julien Eymard, coutelier de son état, il fut reçu dans la Confrérie des Pénitents du Saint-Sacrement le 8 décembre 1817.

Dans ce milieu sérieux et fervent, il n’est pas étonnant que la piété de Pierre-Julien ait été précoce. Un fait est dûment attesté : vers l’âge de cinq ans, le petit garçon fait une fugue. On le cherche partout... On le retrouve dans l’église, grimpé sur l’escabeau placé derrière l’autel :

" Que fais-tu là, demande sa sœur, impatiente.

– Je suis près de Jésus, et je l’écoute, répond naïvement le petit garçon."

A mesure qu’il grandit, Pierre-Julien est de plus en plus attiré par l’Eucharistie. Très jeune il désirera devenir prêtre. Son père, meurtri par tant de deuils subis, refusa : il ne pouvait pas accepter de perdre encore le dernier garçon qui lui restait et qui aurait dû prendre la succession de son entreprise.

Pierre-Julien connut donc des difficultés énormes pour faire ses études. Il apprit seul le latin, en cachette de son père. Le 5 août 1828, sa mère mourait ; le pauvre père restait seul avec sa fille Marianne et Pierre-Julien. Pierre-Julien se devait d’aider son père.

Enfin la foi du papa l’emporta, et Pierre-Julien fut reçu chez les Oblats de Marseille de Mgr de Mazenod, le 7 juin 1829...

Pour rattraper son retard scolaire, Pierre-Julien travaillait comme quatre. Il tomba rapidement malade ; on crut qu’il allait mourir. Mais il se rétablit lentement et, après la mort de son père, il entra au grand séminaire. Il fut ordonné prêtre le 20 juillet 1834 et nommé vicaire à la Chatte, dans l’Isère. Le 10 juin 1835 il était reçu tertiaire de l’Ordre des Capucins. C’est à la Chatte qu’il fut gratifié d’une grâce mystique exceptionnelle qu’il garda lontemps secrète, mais qui nourrit toute sa vie spirituelle.

Pierre-Julien crachait le sang. Il dut quitter la Chatte ; on le nomma curé de Monteynard où il resta deux ans. Fin 1839, il entra chez les Frères Maristes de Lyon et fut nommé directeur du collège de Belley. En janvier 1845, on lui conféra la charge de provincial dans sa congrégation, charge qu’il exerça pendant deux ans avant de devenir Visiteur Général.

En décembre 1845 le Père Eymard prit la direction de Tiers-Ordre de Marie au sein duquel il fonda de nombreuses branches.

Au sujet de la cérémonie de la Fête-Dieu à Lyon, le 25 mai 1845, le Père Eymard écrit, entre autres : “Je sens dans moi un grand attrait vers Notre-Seigneur ; jamais je ne l’avais éprouvé si fort. Cet attrait m’inspire dans mes prédications, conseils de piété, de porter tout le monde à la connaissance et à l’amour de Notre-Seigneur, de ne prêcher que Jésus-Christ et Jésus-Christ Eucharistique... ”

Cette grâce exceptionnelle est une grâce de foi et d’amour envers le Christ-Eucharistique. L’amour de Dieu est premier, mais il se concentre sur la contemplation du mystère de Jésus dans son Eucharistie.

En juin 1848 le Père Eymard est vivement frappé par l’intensité du culte eucharistique qui se déploie à Paris, grâce à l’adoration nocturne des hommes et à la création, par Adeline Dubouché, d’un Tiers-Ordre qui deviendra l’Adoration Réparatrice.

C’est ce que notre saint appellera une grâce de vocation. Emu à la vue du délaissement de tant de prêtres séculiers, et par le manque de direction spirituelle des hommes, le Père Eymard envisage la création “ d’un corps d’hommes comparable à l’Adoration Réparatrice en cours de création pour les femmes ".

L’époque était rude alors : le décret du 13 mars 1848 avait supprimé les congrégations religieuses en France, et de très nombreux religieux vivaient dispersés. À Mme Tholin-Bost qui avait créé l’Association de l’Adoration du Saint Sacrement à domicile, le Père Eymard écrivit, en octobre 1851 : “ J’ai souvent réfléchi sur les remèdes à cette indifférence universelle qui s’empare d’une manière effrayante de tant de catholiques, et je n’en trouve qu’un: l’Eucharistie, l’amour à Jésus Eucharistique. La perte de la foi vient de la perte de l’amour.”

Et en février 1852, à la même personne : “ Maintenant il faut se mettre à l’œuvre, sauver les âmes par la divine Eucharistie, et réveiller la France et l’Europe engourdies dans un sommeil l’indifférence parce qu’elles ne connaissent pas le don de Dieu : Jésus, l’Emmanuel Eucharistique. C’est la torche de l’amour qu’il faut porter dans les âmes fidèles et qui se croient pieuses, et ne le sont pas parce qu’elles n’ont pas établi leur centre et leur vie dans Jésus au saint Tabernacle.”

Les événements se succèdent, et en avril 1856, le Père Eymard est relevé de ses vœux qui le liaient à l’Ordre des Maristes. Il allait pouvoir travailler à la fondation d’une nouvelle congrégation. Le 13 mai 1956, il reçoit, de l’archevêque de Paris, Mgr Sibour, l’autorisation de fonder son œuvre, la Société du Saint-Sacrement. Mgr Sibour était, en effet, très désireux de voir commencer une Œuvre de la Première communion des adultes. Le Père Eymard sera assisté, pour cette fondation, par le Père de Cuers.

Le dénuement matériel des premiers temps sera extrême et les vocations se firent longtemps attendre. Enfin, le 6 janvier 1857, l’Adoration du Saint-Sacrement exposé était inaugurée dans l’Institut. Les épreuves detoutes sortes se multiplièrent...

Parallèlement à la Société du Saint-Sacrement, une communauté féminine se mettait en place : Les Servantes du Saint-Sacrement, et l’Œuvre de la Première Communion des adultes était fondée dès 1858.

Le Père Eymard décrit la situation des jeunes ouvriers parisiens de cette époque : “ A peine capables de travailler, les enfants pauvres de Paris sont placés dans les fabriques pour y gagner quelques sous d’abord, puis dix, puis un franc ; et cela aide à avoir un peu de pain pour sa pauvre famille, et à payer les quarante sous de loyer par semaine. S’il n’y a pas de place dans les fabriques de boutons, de papier, etc, l’enfant, avec sa petite hotte, part le matin ou le soir, chiffonner dans la ville. Que de centaines d’enfants en sont là dans Paris !...

Si du moins la vie religieuse compensait la misère de la vie du corps ! Mais, hélas ! elle est encore plus déplorable. Le petit ouvrier ne va pas à l’Église apprendre à connaître, à aimer et à servir Dieu ; ses parents ne lui en parlent pas. Ils ont été élevés ainsi, ou bien l’indigence les rend honteux et les abrutit.

Car Paris a son côté de missions étrangères, sa population nomade, sans autre religion que le culte des morts... Non, rien ne ressemble à ce Paris de la misère et de l’indifférence ! ”

Malgré les difficultés l’œuvre se développe et essaime en province. L’adoration du Saint-Sacrement est toujours la base de la vie de la congrégation.

Entre temps, au bord du découragement, le Père Eymard avait consulté le Saint Curé d’Ars. Le Père A.Tesnières raconte la rencontre :

“ ...Le Curé d’Ars éclata en sanglots et répondit : “ Mon bon ami, vous voulez que je prie le bon Maître pour vous ? Mais vous l’avez, vous, vous l’avez toujours devant vous ! ” Le Père touché des larmes du Curé laissa jaillir les siennes à son tour, et il s’efforçait de le consoler en lui disant : “ Pardonnez-moi, Monsieur le Curé, je ne voulais pas vous faire de peine, pardonnez-moi, je vous en prie. Et ils tombèrent dans les bras l’un de l’autre.”

Le 10 juin 1863, Pierre-Julien Aymard recevait le décret d’approbation de son institut, La Congrégation du Très Saint-Sacrement. L’approbation avait été donnée par le pape Pie IX le 8 mai précédent.

Le but essentiel de cette congrégation était double :

– rendre un culte solennel et perpétuel d’adoration à Notre Seigneur Jésus-Christ, demeurant perpétuellement au. Très-Saint-Sacrement de l’autel, pour l’amour de l’homme.

– se dévouer à l’amour et à la gloire de ce très auguste Sacrement par l’apostolat de chacun de ses membres qui, sous les auspices et la conduite de l’Immaculée Vierge Marie, doivent s’y appliquer dans la mesure de leur grâce et de leurs vertus.

Il convient d’ajouter que cette congrégation doit être, de par la volonté de son fondateur, entièrement dévouée au Successeur de Pierre.

Parallèlement à la fondation de la Congrégation du Très Saint-Sacrement, Pierre-Julien Eymard, de 1858 à 1865, oeuvra activement à la fondation d’une congrégation féminine : Les Servantes du Saint-Sacrement, entièrement centrée sur l’Eucharistie, tout en étant au service des pauvres. Les épreuves, là aussi, furent nombreuses et parfois très douloureuses.

En plus des activités liées au développement de ses communautés religieuses, le Père Eymard prêche beaucoup: il veut faire connaître l’Eucharistie, l’Amour qui institua l’Eucharistie, c’est-à-dire le Cœur de Jésus, le Cœur Eucharistique. Il n’hésitait pas à dire, au cours des retraites eucharistiques qu’il prêchait : “ Quand on veut donner un mouvement plus puissant, on double, on triple, on centuple la puissance du moteur. Le moteur divin, c’est l’amour, l’amour eucharistique.”

Il écrivait aussi à des correspondants : “ J’ai eu la consolation de parler de Jésus au Très Saint Sacrement à Rouen et à Tours; on est bien venu, on a écouté avec dévotion: ce sera la semence.”

“ Le Cœur Eucharistique de Jésus a eu sa belle part à Rouen et Tours. J’ai fait un sermon spécial à Tours. C’est la semence.”

“ Je viens de prêcher la neuvaine solennelle du Sacré-Cœur. Vous pensez bien que c’est surtout du Cœur Eucharistique de Notre Seigneur que j’ai parlé ; il n’est que là vivant, puis au ciel ! J’ai parlé de son amour, de l’ingratitude des hommes, du peu d’âmes fidèles et dévouées qui se donnent entièrement à lui.”

Au cours d’une retraite à Rome, en janvier 1865, le Père Eymard fait retour sur lui-même et écrit : “ J’ai vu comment je ne me suis donné à Notre Seigneur au Très Saint-Sacrement que par le dévouement de l’amour, que par le service, le culte, le zèle. La nature y trouvait son élément ; la vanité et l’activité de l’esprit aussi.”

Car la vie avec Jésus-Eucharistie doit être contemplation et don du coeur : “ Notre Seigneur m’a fait comprendre qu’il préfère le don de mon cœur à tous les dons extérieurs que je pourrais lui faire, quand même je lui donnerais les cœurs de tous les hommes, sans lui donner le mien.”

Sur sa vocation eucharistique il s’émerveille : “ Comme le Bon Dieu m’a aimé! Il m’a conduit par la main jusqu’à la Société du Très Saint-Sacrement ! Toutes mes grâces ont été des grâces de préparation, tous mes états, un noviciat ! Toujours le Saint-Sacrement a dominé. C’est la Très Sainte Vierge qui m’a conduit à Notre-Seigneur : à la communion de tous les dimanches par le Laus à 12 ans ; de la Société de Marie à celle du Très Saint Sacrement.”

À la messe d’action de grâce de cette longue retraite, le 21 mars 1865, saint Pierre-Julien Eymard écrit : “ ... de même je dois être anéanti à tout désir, à tout propre intérêt, et n’avoir plus que ceux de Jésus-Christ qui est en moi afin d’y vivre pour son Père. Et c’est pour être ainsi en moi qu’il se donne dans la Sainte Communion. C’est comme si le Sauveur disait : " En m’envoyant par l’Incarnation, le Père m’a coupé toute racine de recherche de moi-même, en ne me donnant pas la personne humaine, mais en m’unissant une personne divine afin de me faire vivre pour lui, ainsi par la communion tu vivras pour moi, car je serai vivant en toi. Je remplirai ton âme de mes désirs et de ma vie qui consumera et anéantira en toi tout ce qui est propre; tellement que ce sera moi qui vivrai et désirerai tout en moi, au lieu de toi. Et ainsi tu seras le corps de mon cœur ; ton âme, les facultés actives de mon âme; ton cœur, le réceptacle, le mouvement de mon cœur. Je serai la personne de ta personnalité, et ta personnalité sera la vie de la mienne en toi ".”

Le Père Eymard, dès lors, fait un vœu qui le livre définitivement au Christ Jésus dans une configuration au mystère de son Incarnation, à l’exemple de Marie : “ Oh ! Que je voudrais adorer Notre-Seigneur comme l’adorait cette bonne Mère !... Je vais faire toutes mes adorations en union avec cette Mère des adorateurs, cette Reine du Cénacle.”

Sur sa Congrégation : “ Ne serait-il pas nécessaire dans la Société d’avoir les contemplatifs et les apôtres ? D’avoir des adorateurs et des incendiaires, puisque Notre-Seigneur veut voir ce feu eucharistique incendier le monde... ”

Dans les constitutions de la Société du Saint-Sacrement, P.J.Eymard avait clairement indiqué la raison suprême de l’Institut : “ Afin que le Seigneur Jésus soit toujours adoré dans son Sacrement et glorifié socialement dans le monde entier.”

Voici quelques-unes de ses réflexions : “ Le mal du temps, c’est qu’on ne va pas à Jésus-Christ comme à son Sauveur et à son Dieu... L’amour divin qui n’a pas de vie, son centre, dans le Sacrement de l’Eucharistie, n’est point dans les vraies conditions de sa puissance : il s‘éteindra bientôt.

Que faire donc ? Remonter à la source, à Jésus... et surtout à Jésus dans l’Eucharistie.”

Les forces du Père Eymard commencent à décliner ; il sent la mort approcher. À l’une de ses dirigées il écrit, le 26 avril 1868 : “ Plus les années se multiplient, plus elles affaiblissent la nature : c’est la mort par degrés, il faut s’y résigner ! Mais heureusement que le coeur ne vieillit pas ; il se rajeunit, au contraire, en héritant de ce que les autres facultés perdent. Aimez bien Notre Seigneur.”

C’était comme son testament.

Le 21 juillet 1868 au soir, le Père Eymard usé, amaigri, incapable de prendre la moindre nourriture, arrive à La Mure, sur ordre formel du médecin, pour se reposer. Il a célébré la dernière Messe de sa vie à Grenoble, dans la chapelle consacrée à l'adoration perpétuelle. Sans un mot, il se met péniblement au lit: sa soeur descend vite chercher le médecin qui diagnostique une hémorragie cérébrale doublée d'un épuisement général. Le Père se confesse par signes. Le samedi 1er août, il reçoit l'Extrême-Onction à une heure du matin. Dès le lever du jour, un Père de sa Congrégation célèbre la Messe dans sa chambre et lui donne la Sainte Communion. On lui présente l'image de Notre-Dame de La Salette. Il la presse sur son coeur. Au début de l'après-midi, c'est à peine si l'on entend son dernier soupir: son âme est entrée au Ciel dans le Bonheur infini de Dieu, pour toujour

samedi, 03 août 2024 | Lien permanent | Commentaires (4)

4 août. Saint Dominique de Guzman, confesseur, fondateur de l'Ordre des frères prêcheurs. 1221.

- Saint Dominique de Guzman, confesseur, fondateur de l'Ordre des frères prêcheurs. 1221.

Pape : Honorius III. Roi de Castille et de Tolède : Saint Ferdinand III. Roi de Léon et de Galice : Alphonse IX. Roi de France : Philippe II Auguste.

" Dominique et François d'Assise : voilà les deux astres les plus brillants de l'Eglise. Les lèvres si pures de saint Dominique ont distillé pour elle un miel précieux."

Lobbetius. De San Domenico.

Apparition de saint Pierre à saint Dominique. F. de Zurbaran. XVIIe.

À l'origine des Frères Prêcheurs, il y a Dominique de Guzman, l'homme évangélique, ainsi que le qualifie Jourdain de Saxe dans son Petit livre sur les origines de l'Ordre. Qui était-il? Pourquoi a-t-il fondé cette communauté à laquelle il a lui-même donné le nom de Frères Prêcheurs et qui, par la suite, sera désignée couramment à partir de son nom: les Dominicains ?

Saint Dominique ne nous a laissé aucun écrit où nous pourrions trouver une réponse à ces questions. Il nous faut donc questionner les chroniques qui nous parlent de lui et ce que l'histoire nous dit de son époque, le Moyen Âge. Alors se dessinent sous nos yeux les traits d'un homme qui n'aspire qu'à une seule chose: imiter Jésus Christ. Un homme, nous disent les témoins, qui ne parlait qu'avec Dieu ou de Dieu. En même temps, Dominique se révèle comme un homme solidaire d'un monde en plein bouleversement; un monde qu'il aime et veut embraser du feu de l'Évangile qui le consume lui-même. C'est au terme d'une longue recherche du dessein de Dieu, tel qu'il l'a lu dans les événements qui ont jalonné sa vie, que Dominique fonde l'Ordre des Prêcheurs.

Un monde bouleversé

Saint Dominique naît vers 1170 dans le bourg de Caleruega, en Espagne. La société médiévale dans laquelle il va vivre et oeuvrer pour l'Évangile est alors en pleine transition. Celle-ci est d'abord causée par l'une des plus importantes explosions démographiques de l'histoire, accompagnée d'un vaste mouvement d'urbanisation. Dans le système féodal les activités telles le commerce et la politique se déroulaient autour des châteaux des seigneurs ou des abbayes. Maintenant, tout cela se déplace vers les villes qui deviennent les pôles de l'activité politique et économique, alors qu'auparavant elles n'étaient que des lieux de peuplement.

Cette urbanisation fait naître, à côté de la noblesse et des clercs, une nouvelle classe sociale: la bourgeoisie. Importante par l'argent qu'elle acquiert du commerce, cette bourgeoisie marchande dirige la ville. Seigneurs locaux, souverains et gens d'Église doivent maintenant compter avec elle, parce que c'est elle qui peut fournir l'argent nécessaire au maintien des armées ou au financement des constructions.

Mais cet accroissement de la population et cette urbanisation n'apportent pas la prospérité à tous ; la pauvreté est le lot commun. La majorité des gens ne dispose que du minimum pour vivre, leur situation contrastant scandaleusement avec celle de la noblesse féodale et de la bourgeoise. De plus, les épidémies et surtout les famines frappent durement les populations; des hommes libres redeviennent des serfs pour assurer leur subsistance.

En même temps, on assiste à l'émergence d'une conscience nationale chez les Anglais, les Français, les Espagnols et les Allemands. Leurs souverains respectifs sont en train de constituer leur royaume sur cette base nationaliste.

L'Église n'échappe pas à ce mouvement de transformation. Jusque là, sa vie gravitait autour des abbayes. C'étaient presque les seuls lieux où l'on pouvait recevoir une formation intellectuelle poussée, et où l'on pouvait recruter des clercs assez instruits pour en faire des évêques.

Résurrection de Napoleone Orsini par l'intercession de

saint Dominique. Anonyme. XVIIe.

Désormais, les écoles passent des abbayes aux cathédrales, donc au centre des villes. Au début, les écoles cathédrales ne dispensent qu'un enseignement théologique pour les clercs des diocèses. Mais rapidement, elles prennent de l'expansion et s'ouvrent à un plus grand nombre pour offrir un enseignement couvrant toutes les sciences de l'époque (grammaire, rhétorique, mathématiques, philosophie) et donner naissance aux universités.

Au temps de saint Dominique, les plus célèbres sont celles de Bologne et Paris. À l'image des commerçants bourgeois qui s'organisent en corporations, relevant de l'autorité royale, les universités s'organisent en corporation relevant de l'autorité du pape.

Malgré cela, le bas clergé, curés de paroisses et chapelains, reste majoritairement sous-instruit. Généralement, ces prêtres ne savent ni lire, ni écrire car, issus de milieux pauvres, ils n'ont pu étudier. Ayant appris par coeur les textes d'une messe et l'évangile correspondant, ils les répètent inlassablement Quand ils prêchent, ce n'est pas sur l'Évangile, mais sur un sujet de morale. Paradoxalement, I'Europe est chrétienne, mais non évangélisée.

Ceux qui peuvent corriger cette situation, ce sont les évêques. Mais ils sont le plus souvent accaparés par l'administration des fiefs qui leur sont confiés par les rois. À l'origine, ces domaines leur avaient été donnés pour assurer des revenus aux diocèses. Avec le temps, ces domaines devenant parfois très importants, les évêques se voient considérés par les souverains comme des seigneurs, au même titre qu'un comte ou un baron, et ils se mettent à agir comme tels. L'Église, en fait la papauté, appuyée par quelques évêques et parfois quelques souverains, tente de corriger cette situation.

Son arme principale est la constitution de chapitres de chanoines dans les cathédrales. II s'agit de prêtres vivant en communauté autour de l'évêque dans la pauvreté. On donne à ces chapitres la Règle de saint Augustin, qui insiste beaucoup sur la vie communautaire et la pauvreté en proposant l'exemple de la vie de l'Église primitive, telle que décrite dans les Actes des Apôtres. A long terme, on espère que ces chapitres deviendront des pépinières d'évêques qui se conduiront davantage selon l'idéal évangélique que selon celui de la noblesse féodale.

Mais ce travail de correction est lent et de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer de l'Église qu'elle abandonne ses richesses et retourne à la pauvreté évangélique. Ces prédicateurs vont trouver une oreille sympathique au sein d'une population pauvre, à laquelle se joint le bas-clergé. De là vont naître les grands mouvements de retour à l'Évangile, dont le mot d'ordre est : « suivre nu le Christ nu », qui vont animer tout le XIIIe siècle. Des milliers de personnes s'attacheront à ces prédicateurs et les suivront dans leurs déplacements. Dans ces mouvements, l'orthodoxie se mêle à l'hérésie. Celle-ci n'est souvent qu'une réaction excessive devant une situation perçue comme une trahison de l'Évangile. Le plus souvent, les prédicateurs sont des laïcs ayant reçu un enseignement rudimentaire de l'Évangile. De ces mouvements de pauvreté naîtront les Ordres mendiants, tels que les Prémontrés, les Franciscains et les Dominicains.

Des écoles de Palencia au Chapitre d'Osma

C'est à cette époque de bouleversements et de renouveau qu'a vécu Dominique. Après avoir reçu un début d'instruction de l'un de ses oncles archiprêtre, il est envoyé à l'université de Palencia, la première d'Espagne, pour apprendre les arts libéraux. Mais rapidement, Dominique opte pour l'étude de la théologie. Pendant ses études, il se fait remarquer par son application, passant des nuits entières à approfondir sa connaissance de la Bible. Mais ce zèle à scruter la Parole de Dieu ne le coupe pas du monde dans lequel il vit.

Au cours d'une famine qui frappe toute l'Espagne, Dominique décide de vendre ses manuscrits et tout ce qu'il a afin de venir en aide aux pauvres. Il disait : " Je ne veux pas étudier sur des peaux mortes lorsque des hommes meurent de faim !" Son geste pousse de nombreux maîtres de théologie à l'imiter. La réputation de Dominique parvient bientôt à son évêque, Diègue d'Osma. Le chapitre des chanoines de sa cathédrale vient tout juste d'être réformé selon la Règle de saint Augustin. Voyant l'avantage de s'associer un tel homme pour consolider la réforme entreprise, il demande à Dominique de se faire chanoine. Celui-ci accepte, attiré par la vie de pauvreté et de prière.

Les chanoines se rendent vite compte de la valeur du nouveau venu et le choisissent comme sous-prieur, ce qui en fait le bras droit de l'évêque. On remarque son humilité, sa douceur, son attention aux autres. Il ne quitte presque jamais le cloître afin de mieux s'adonner à la prière, à la méditation de l'écriture ou de textes des Pères de l'Église. Mais, alors qu'on pourrait croire que Dominique s'est coupé des femmes et des hommes de son temps, il les porte toujours dans son coeur. Il n'a plus rien à vendre pour secourir les malheureux, mais c'est à eux qu'il pense durant les nuits où une prière intense a remplacé l'étude. Durant cette prière, il ne cesse alors de demander à Dieu une charité efficace pour travailler au salut du monde. Très souvent, ces prières s'accompagnent de larmes et de gémissements : " Seigneur, ayez pitié de votre peuple ! Que vont devenir les pécheurs ?"

La mission au Danemark

Cette sollicitude pour le salut du monde trouve bientôt à s'exercer dans des circonstances fortuites. Diègue d'Osma est chargé par le roi de Castille d'aller négocier le mariage de son fils avec une princesse du Danemark. L'évêque se met donc en route avec sa suite, dont fait partie Dominique. lls traversent le Sud de la France où sévit l'hérésie cathare. Celle-ci, profitant des mouvements de pauvreté et de retour à l'Évangile, véhicule sous un extérieur chrétien, une doctrine dualiste opposant un Dieu bon, créateur des réalités spirituelles, et un Dieu mauvais, créateur du monde matériel. Dans ce contexte, le détachement des biens de ce monde camoufle un mépris pour tout ce qui est matériel.

Passant la nuit dans une auberge, Dominique apprend que son propriétaire est un cathare. Il discute alors avec lui une partie de la nuit, si bien que l'homme se convertit. L'évêque et son sous-prieur poursuivent leur route et arrivent au Danemark. Les négociations ayant favorablement abouties, ils reviennent en Espagne en faire rapport au roi qui les renvoie chercher la fiancée. Celle-ci étant morte entre temps, Diègue fait parvenir la nouvelle au roi et va à Rome avec Dominique pour rencontrer le pape.

La prédication en Languedoc

Au Danemark, l'évêque a entendu parler des Cumans, peuple païen aux moeurs barbares. Aussi, demande-t-il au pape de le relever de la charge de son diocèse afin de pouvoir aller les évangéliser avec son sous-prieur. Le pape refuse et les renvoie chez eux.

Saint Dominique prêchant pendant la croisade

contre les Albigeois. Anonyme. XVIIe.

Sur le chemin du retour, dans le Midi de la France, Diègue et Dominique rencontrent les légats du pape chargés de prêcher l'Évangile et la foi contre les erreurs cathares. Les légats se plaignent à Diègue du peu de succès de leur mission. Celui-ci comprend vite que le succès des cathares leur vient de la rigueur et la pauvreté de la vie de leurs prédicateurs.

Aussi, il conseille aux légats de se défaire de leurs escortes et de leurs chevaux et d'aller prêcher l'Évangile à pied, n'emportant que les livres nécessaires. Diègue joint aussitôt le geste à la parole, et part prêcher avec Dominique, accompagné par les légats. Nous sommes alors en 1206. Pendant deux ans, ils vont prêcher ainsi : à pied et sans escorte, à travers tout le Languedoc. Leur prédication connaît alors un certain succès. Un groupe de femmes cathares converties, se trouvant de ce fait sans aucun moyen de subsistance, sera rassemblé par Dominique et son évêque pour former un monastère à Prouille. Ce monastère, embryon de ce qui deviendra l'Ordre des Moniales dominicaines, sert à Dominique de quartier général après la mort de Diègue. Celui-ci disparu, les légats missionnaires se dispersent.

Le début de l'Ordre des Prêcheurs

De 1208 à 1213, Dominique poursuit donc seul l'oeuvre de prédication, tout en continuant de prendre soin du monastère de Prouille. Il gagne le respect des cathares par la rigueur de sa vie, sa bonne humeur, sa pauvreté, son zèle. Sur la route, entre les villages, il marche pieds nus. Il mendie son pain et, quand on lui offre le gîte, il couche sur le sol. Lorsqu'il ne prêche pas ou n'est pas en train d'exhorter quelqu'un à la conversion, il prie et, dès qu'il est près d'une chapelle ou d'une église, il s'y rend pour célébrer l'Eucharistie ou participer à la prière liturgique.

Avec le temps, quelques hommes se joignent à lui pour travailler à l'évangélisation. La petite communauté s'installe d'abord dans une église de Fanjeaux. Puis, comme deux hommes de Toulouse se donnent à lui avec leurs biens, elle se déplace à Toulouse. Foulques, évêque de la ville, reconnaît officiellement la communauté avec son projet de prédication en 1215, et lui concède comme revenu une partie de la dîme des pauvres. Dans le même temps, Dominique confie les six frères qui vivent avec lui à un maître en théologie pour qu'il les instruise.

Foulques de Toulouse se rend à Rome pour participer au IVe Concile de Latran et Dominique l'accompagne, voulant obtenir l'approbation du pape pour un ordre qui s'appellera l'Ordre des Prêcheurs. Le pape promet l'acceptation, à la condition que Dominique et ses frères se choisissent une règle déjà existante. Revenu auprès d'eux, ils adoptent à l'unanimité la Règle de saint Augustin. Dominique repart pour Rome chercher l'approbation qui lui est alors accordée.

En 1217, Dominique disperse sa petite communauté. Il envoie fonder à Paris et à Bologne, les centres universitaires du temps, de même qu'en Espagne et à Rome. À partir de ce moment, les choses se précipitent. Au début, les frères de Dominique suscitent le scepticisme. Mais assez rapidement, leur pauvreté, leur attachement à la prière, leur prédication et leur vie évangélique, leur valent un accueil enthousiaste partout où ils sont. Par exemple, le couvent de Paris, fondé par deux ou trois frères, en compte près de cinquante à la mort de Dominique, quatre ans plus tard, sans compter ceux qui ont quitté Paris pour fonder ailleurs.

Le premier Chapitre de l'Ordre

Quant à Dominique, il va de couvent en couvent pour exhorter les frères à tenir bon. Toujours il va à pied et quête son pain. Dans les couvents il n'a ni cellule ni lit et, malgré les fatigues du voyage, il passe toujours ses nuits en prière dans l'église. En 1220, il convoque le premier chapitre général de l'Ordre à Bologne en Italie, chaque couvent devant y envoyer un certain nombre de frères. Une fois qu'ils sont réunis, Dominique leur demande de se choisir un autre supérieur, lui-même s'estimant indigne de cette charge.

Les frères refusent. Puis, ils adoptent les premières Constitutions de l'Ordre, qui règlent la vie des frères en incarnant dans des dispositions concrètes la Règle de saint Augustin. lls prennent à ce moment des décisions importantes : l'Ordre doit abandonner ses revenus et chaque couvent doit quêter sa subsistance au jour le jour. Enfin, pour mieux répondre aux besoins de l'évangélisation, l'Ordre est divisé en provinces.

La Très sainte Vierge Marie et son Divin Fils avec à ses pieds

saint François d'Assise et saint Dominique. Cimabue. XIIIe.

La mort de saint Dominique