dimanche, 15 juin 2025

15 juin. Saint Guy (ou Vite), saint Modeste et saint Crescence, martyrs. 303.

" Les martyrs trouvent dans leur mort la récompense de leur vie."

Saint Ambroise. Orat. de fide resurr.

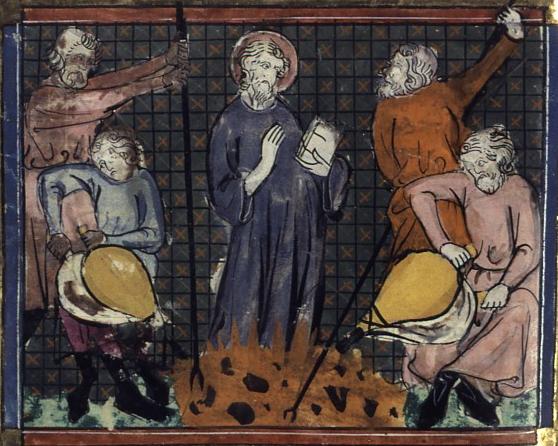

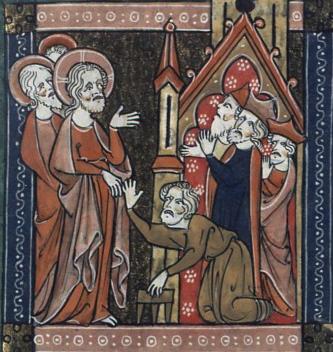

Saint Vit et saint Modeste. Bréviaire à l'usage de Paris. XIVe.

L'Esprit divin qui règne sur cette partie du Cycle, est avant tout le témoin du Verbe (Johan. XV, 26.). L'Homme-Dieu l'annonçait sous ce titre au monde qu'il devait laisser pour retourner à son Père, après avoir rendu lui-même son grand témoignage à la vérité souveraine (Ibid. XVIII, 37.). Formés par l'Esprit sur le type du Fils de l'homme, les fidèles sont aussi des témoins, dont la mission est de refouler le mensonge, ennemi de Dieu, en exprimant la vérité dans leurs paroles et leurs actes. Mais le témoignage suprême, qu'il n'est pas donné à tous de rendre, est celui du sang ; les martyrs sont les privilégiés de cette lutte incessante du vrai contre le faux, en laquelle se résume l'histoire. Ils ne pouvaient manquer de briller au ciel en ces jours. Bientôt l’Église va tressaillir à la naissance de Jean le Précurseur, cet homme si grand entre tous (Matth. XI, 11.), et dont la grandeur fut d'avoir été envoyé par Dieu pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière (Johan. I, 6-8.). Nous aurons alors occasion de méditer plus longuement ces pensées, auxquelles semblent vouloir nous préparer déjà les groupes joyeux de martyrs qui vont se succéder, comme pour annoncer la prochaine arrivée de l'Ami de l'Epoux (Johan. III.).

Aujourd'hui, accompagné de ses fidèles nourriciers Modeste et Crescence, c'est un enfant qui vient nous apprendre le prix du baptême, et la fidélité due contre tous au Père qui est dans les cieux. Sa gloire est grande, au ciel et sur la terre ; les démons, qui tremblaient devant lui, continuent de le craindre ; son nom reste inscrit dans la mémoire du peuple chrétien comme celui de l'un de ses plus puissants auxiliaires, à la suite de saint Elme ou Érasme, dont le commencement de ce mois nous ramenait le souvenir. Saint Vite, ou saint Gui, garde le pouvoir de délivrer ceux qui recourent à lui dans les atteintes du triste mal qui porte son nom. Il neutralise la morsure des chiens enragés, et se montre secourable aux animaux eux-mêmes. On le prie encore contre la léthargie, ou le sommeil trop prolongé ; le coq qui l'accompagne en diverses représentations rappelle cet usage, ainsi que celui d'invoquer notre saint pour obtenir d'être réveillé à une heure déterminée.

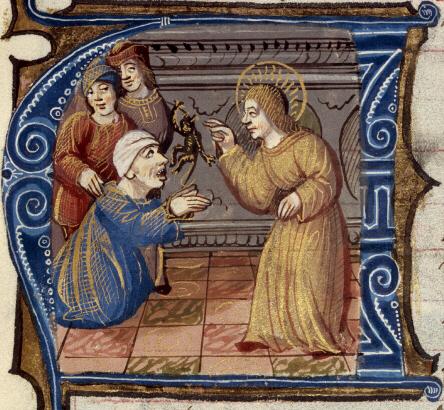

Saint Vit exorcisant un possédé. Bréviaire romain. XVe.

Vite, ou Vit ou encore Guy, était d'une illustre famille de Sicile et fils d'un seigneur nommé Hydas fort adonné aux cultes des faux dieux. Mais Vite eut pour gouverneur saint Modeste et saint Crescence qui, après l'avoir élevé dans la haine du péché et des faux dieux, acceptèrent qu'il se fît baptisé à l'insu de son père. Celui-ci, lorsqu'il l'eût appris, n'omit rien pour détacher son fils de la religion chrétienne.

L'enfant demeurant inébranlable, il le livra au juge Valérien pour être battu de verges ; mais ce fut en vain, et on le rendit à son père. Pendant que celui-ci songe à trouver de plus graves châtiments, Vite, averti par un ange, gagne l'Italie avec Modeste et Crescence qui l'avaient élevé. Là, sa sainteté acquit une telle renommée qu'elle parvint jusqu'à Dioclétien. L'empereur avait un fils tourmenté par le démon ; il fit venir le saint pour l'en délivrer ; mais cette délivrance une fois obtenue, le prince ingrat tenta d'amener par l'offre des plus grandes récompenses le libérateur de son fils au culte des faux dieux, et ne pouvant y réussir, il le fit jeter en prison chargé de chaînes, avec Modeste et Crescence.

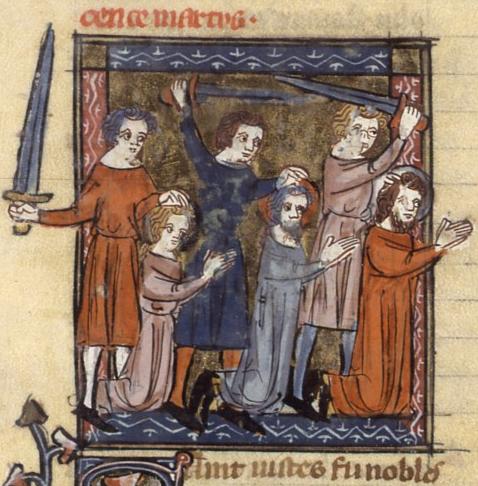

Mais leur constance n'en fut qu'augmentée. L'empereur ordonne alors qu'on les plonge dans une chaudière remplie de plomb fondu, de poix et de résine embrasée ; mais, comme les trois enfants hébreux, ils y chantent des hymnes au Seigneur. On les retire, on les jette à un lion, qui se prosterne et lèche leurs pieds. La foule est ébranlée par ce miracle ; enflammé de colère, Dioclétien les fait étendre sur le chevalet, où leurs membres sont mis en pièces et leurs os rompus. Au même moment se produisirent des tonnerres, des éclairs et de grands tremblements de terre qui renversèrent les temples des dieux et tuèrent beaucoup de monde. Une femme noble, appelée Florence, recueillit les restes des martyrs et les ensevelit honorablement avec des parfums.

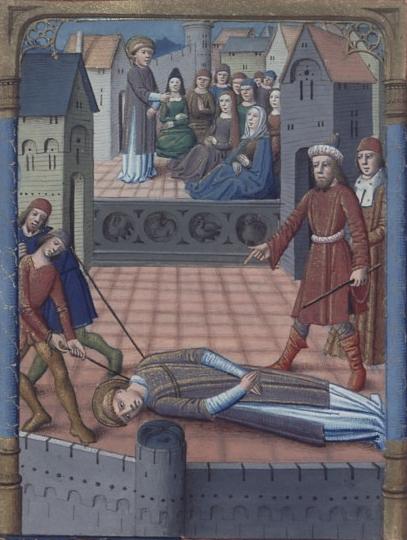

Martyres de saint Vit, saint Modeste et saint Crescence.

Saint Vit, saint Modeste et saint Crescence. Missel romain. XIVe.

Illustres saints, soyez toujours plus larges dans l'exercice de vos dons précieux, pour le bien de l’humanité souffrante et la plus grande gloire du Dieu qui vous a couronnés. Nous vous demandons pour tous avec l’Église, et par vous nous demandons à Dieu la destruction de l'orgueil qui rompt l'équilibre dans l'homme et le fait dévier de sa voie, le mépris du mal qui lui rend au contraire la liberté dans l'amour :

" Superbe non sapere, sed placita humilitate proficere, ut prava despiciens, quœcumque recta sunt libera exerceat charitate." (Collecta diei.)."

00:10 Publié dans G | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 14 juin 2025

14 juin. Saint Basile le Grand, archevêque de Césarée, docteur de l'Eglise. 379.

St Grégoire de Naziance. Orais. fun. de saint Basile.

Saint Basile naquit à Césarée, métropole de la Cappadoce, dans la fin de l'année 329. Ses parents étaient né aussi à Césarée mais son père était originaire du Pont (Le Pont-Euxin est un dérivée du grec et signifie " Mer amicale " : il s'agit de l'autre nom de la Mer Noire) et sainte Macrine était sa grand-mère qui avait avec son mari enduré de cruels tourments pour la défense de la foi. Ses parents étaient saint Basile l'Ancien et sainte Émmélie. Ils étaient plein de piété chrétienne et Dieu les bénit en leur donnant dix enfants. Quatre garçons vécurent et trois d'entre eux fleurirent au monde par leur éminente sainteté : notre saint, saint Grégoire de Nysse et saint Pierre de Sébaste.

Doué d'un heureux génie, Basile s'éleva vite au niveau des grands hommes, non moins qu'à la hauteur des Saints :

" Il était, dit son ami Grégoire de Nazianze, au-dessus de son âge par son instruction, au-dessus de son instruction par sa vertu ; il était rhéteur avant d'avoir étudié l'art des rhéteurs, philosophe avant d'avoir étudié la philosophie, prêtre avant d'avoir reçu le sacerdoce."

Ses aptitudes universelles, sa rare modestie, ses vertus éminentes, lui conciliaient l'estime et l'admiration de tous.

A vingt-trois ans, il parut à Athènes et se lia avec Grégoire de Nazianze, au point que tous les deux ne faisaient qu'un coeur et qu'une âme. De retour en son pays, les applaudissements qu'il reçut l'exposèrent à une tentation de vaine gloire dont il fut si effrayé, qu'il embrassa l'état monastique pour y vivre dans l'oubli du monde et la pénitence ; il fonda plusieurs monastères, écrivit, pour les diriger, des ouvrages ascétiques très estimés et traça des règles de vie religieuse demeurées célèbres.

Un très léger repas par jour, un sommeil très court sur la dure, de longues veilles, un vêtement léger par les temps les plus froids, tel était l'ordinaire de ce saint austère, " dont la pâleur, dit saint Grégoire, annonçait un mort plutôt qu'un vivant ".

Basile eut à souffrir d'infirmités continuelles ; dans le temps de sa meilleure santé, dit-il lui-même, il était plus faible que ne sont les malades abandonnés des médecins. Malgré sa faiblesse, il châtiait son corps et le réduisait en servitude.

Saint Basile le Grand et l'empereur Valens.

Le zèle contre l'hérésie d'Arius le fit un jour sortir de sa retraite, et bientôt il courbait la tête sous le fardeau de l'épiscopat. Ni les intrigues, ni les menaces n'eurent jamais prise sur cette grande âme. Un préfet le mande un jour et lui enjoint d'obéir à Valens (il avait succédé à Julien l'Apostat, mort lors de son expédition en Perse en 363), sous peine de confiscation de ses biens, de l'exil, des tourments, et de mort :

" Faites-moi d'autres menaces, dit Basile, car il n'y a rien là que je puisse craindre ; le premier coup suffira pour achever mes peines ; la mort m'unira à mon Dieu."

L'empereur dut s'avouer vaincu.

Quoique le fils de Valens eût été guéri par saint Basile (il était tombé malade après que Valens eût tenté de subvertir notre saint) et que l'empereur se fût engagé à laisser le saint archevêque et son diocèse en paix, subjugué à nouveau par les hérétiques ariens, il recommença à entreprendre saint Basile puis à vouloir signer l'ordre de son exil. Les stylets de roseau qu'il prit pour signer cet arrêt se brisèrent tous, se refusant à être les instruments de l'iniquité, et Valens finit par laisser saint Basile en paix.

Le saint pontife mourut à cinquante et un ans, ne laissant pas de quoi se faire élever un tombeau de pierre.

Mort de saint Basile le Grand.

Des œuvres de saint Basile le Grand, saint Grégoire de Naziance écrivit :

" Quand je lis son traité de la Création, il me semble voir mon Créateur tirer toutes choses du néant. Quand je lis ses ouvrages contre les hérétiques, je crois voir le feu de Sodome tomber sur les ennemis de la foi et réduire en cendre leurs langues criminelles. Si je parcours son livre du Saint-Esprit, je sens en moi l'opération de Dieu, et je ne crains plus d'annoncer hautement la vérité. En lisant son explication de l'écriture sainte, je pénètre dans l'abîme le plus profond des mystères. Ses panégyriques des martyrs me font mépriser mon corps et m'inspirent une noble ardeur pour le combat. Ses discours moraux m'aident à purifier mon corps et mon âme, afin que je puisse devenir un temple digne de Dieu et un instrument propre à le louer, à le bénir et à manifester sa gloire avec sa puissance."

Ce n'est pas aux moines seulement qu'il a été dit : " Le royaume des cieux est en vous " (Luc. XVII, 21.). Vous nous apprenez (Basil. Epist. 8, al. III.) que ce royaume des cieux, cette béatitude qui déjà peut être la nôtre, est la contemplation qui nous est accessible ici-bas des réalités éternelles, non par la claire et directe vision, mais dans le miroir dont parle l'Apôtre. Quelle absurdité, ainsi que vous le dites, de ne cultiver, de ne nourrir dans l'homme que les sens affamés de matière, et de refuser au seul esprit son libre jeu et sa pâture ! L'esprit ne s'élance-t-il pas de lui-même vers les régions de l'intelligible pour lequel il est fait ? Si son essor est laborieux, c'est que les sens ont prévalu contre lui. Apprenez-nous à le guérir par la foi et l'amour, qui lui rendront l'agilité du cerf et relèveront sur les montagnes.

Répétez aux hommes de notre temps qui pourraient l'oublier, que le souci d'une foi droite n'est pas moins nécessaire à cette fin que la rectitude de la vie. Hélas ! vos fils en trop grand nombre ont oublié que tout vrai moine, tout vrai chrétien, déteste l'hérétique (Sermo de ascetic. discipl. Quomodo monachum ornari oporteat.). Bénissez d'autant mieux ceux que tant d'épreuves continues n'ont pu ébranler; multipliez les retours ; hâtez le jour heureux où l'Orient, secouant le double joug du schisme et de l'Islam, reprendra dans le bercail unique de l'unique pasteur une place qui fut si glorieuse.

Pour nous qui sommes en ce moment prosternés à vos pieds , Ô Docteur de l'Esprit-Saint, défenseur du Verbe consubstantiel au Père, faites que comme vous nous vivions toujours à la gloire de la Trinité sainte. Vous l'exprimiez dans une admirable formule : " Être baptisé dans la Trinité, croire conformément à son baptême, glorifier Dieu selon sa foi ", c'était pour vous l'essentielle base de ce que doit être le moine (Ibid.) ; mais n'est-ce pas aussi tout le chrétien ? Faites-le comprendre à tous, et bénissez-nous."

00:15 Publié dans B | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 13 juin 2025

13 juin. Saint Antoine de Padoue, Apôtre et thaumaturge. 1231.

- Saint Antoine de Padoue, apôtre et thaumaturge. 1231.

Papes : Célestin III ; Grégoire IX. Rois de Portugal : Sanche Ier ; Sanche II.

" Si par les mérites de saint Antoine on retrouve, quand on les a perdues, les choses qui regardent la fortune matérielle, à combien plus forte raison ne retrouvera-t-on point par son intervention celles qui regardent le salut !"

Statue de saint Antoine de Padoue.

Soulignons encore ce que dit le commentateur. Si l'on invoque à juste titre ce très grand saint pour retrouver ce que l'on a pu perdre et se réjouir des innombrables prières exaucées par sa puissante intercession, il faut pas perdre de vue que notre saint fut exceptionnel dans un nombre exceptionnel de vertus et de registres. Il prêcha, gouverna, lutta contre les hérétiques (albigeois) et les Juifs, se dévoua aux pauvres " ses maîtres ", eut pour Notre Dame une dévotion toute divine. C'est une injustice de " réduire " saint Antoine de Padoue à une piété certes honorable mais qui négligerait l'amplitude et de sa sainteté et de son intercession.

Saint Antoine de Padoue naquit en 1195, à Lisbonne, le jour de l'Assomption. Ferdinando de Bulhõnes (Bouillon) naquit dans une famille illustre et militaire. Son père était Martin de Bouillon d'une branche de la famille de Godefroy, premier Avoué du Saint-Sépulcre (roi de Jérusalem), et sa mère était Marie-Thérèse de Tavera, descente de Fruela, roi des Asturies au VIIIe siècle. Les Tavera donnèrent entre autres Dicadus de Tavera, archevêque de Séville et Jean de Tavera, cardinal-archévêque de Tolède.

Saint Antoine de Padoue. Cosme Tura. XVe siècle.

Les fonds sur lesquels le petit Ferdinand furent baptisés existent toujours dans l'église Notre-Dame de Lisbonne. Ses parents étaient d'une grande piété et ils prirent un soin remarquable de leur enfant qu'ils élevèrent dans la piété, la crainte de Dieu et dans la science. Sa vertueuse mère, par dévotion, l'avait offert au Seigneur à sa naissance. Non seulement notre saint répondait aux attentes religieuse de ses parents mais encore était-il aussi brillant que travailleur.

Il suivit des études brillantes chez les chanoines Réguliers de saint Augustin à Saint-Vincent de Fora puis au monastère de Sainte-Croix de Coimbra, un important centre d'études et de vie religieuse, où il fut ordonné prêtre.

En 1220, les restes d'un groupe de Franciscains martyrs furent ramenés du Maroc. Cet événement le conduisit à joindre l'ordre de François d'Assise, où il reçut le prénom Antoine. Il partit en mission, à sa demande, au Maroc mais dut être rapatrié en Europe dès 1221 pour des problèmes de santé. Son bateau fut dévié par les vents sur la côte de Sicile où il rencontra les frères de Messine et se rendit avec eux au Chapitre général en 1221, et passa ensuite près d'un an en retraite au couvent de Montepaolo, pratiquement isolé du reste de la communauté.

En 1222, lors de l'ordination de plusieurs franciscains, il dut prendre la parole et montra un grand talent d'orateur et d'érudit. Saint François d'Assise l'envoya alors prêcher en Italie et en France. Il prêcha et enseigna la théologie en Italie, notamment à Bologne, puis alla s'établir dans le sud de la France entre autre à Toulouse et Montpellier. Antoine connaissait très bien la théologie et ses prédications rencontrèrent un succès important, favorisant la conversion de nombreux hérétiques. Il fonda un monastère à Brive, où il fit de nombreuses conversions.

Il fut d'ailleurs, comme saint Vincent Ferrier et Torquemada, surnommé le marteau des hérétiques.

En 1226, il fut custode de Limoges et en 1227, après la mort de François d'Assise, puis élu Provincial d'Italie du nord, tout en continuant ses prêches et ses controverses avec les Albigeois. En 1230, au chapitre, il renonca à sa charge de ministre provincial et fut envoyé à Rome où il fut conseiller de Grégoire IX dans le problème de la validité du Testament de François d'Assise.

Placé à la cuisine d'un couvent, il fut un jour appelé par son supérieur pour prêcher, sans préparation, à la communauté. Il commença simplement ; mais bientôt il s'éleva à une telle hauteur de doctrine et d'éloquence, qu'il émerveilla toute l'assemblée. L'Esprit-Saint, qui transforma les Apôtres, avait rempli l'humble Antoine. Dès lors il occupe les grandes charges de l'Ordre, il évangélise les villes et les campagnes, enseigne dans les universités de Montpellier, de Toulouse, de Bologne et de Padoue. Par ses prédications accompagnées de prodiges, il mérite le surnom de Marteau des hérétiques. Parmi les innombrables miracles de ce grand Thaumaturge, remarquons ceux qui suivent.

Saint Antoine de Padoue et Notre Seigneur. Zurbaran. XVIIe siècle.

Son père avait été injustement condamné à mort, à Lisbonne, pour un meurtre qu'il n'avait pas commis. L'esprit de Dieu transporta Antoine en son pays natal ; il alla tirer le mort de sa tombe et lui fit proclamer l'innocence de l'accusé. A la même heure, Antoine, de retour à Padoue, se rendait à l'office où la cloche appelait les religieux.

Une autre fois, prêchant sur le bord de la mer, il vit venir une multitude de poissons pour l'entendre, et donner une leçon aux hérétiques qui se bouchaient les oreilles ; ils ne partirent qu'après s'être inclinés sous sa bénédiction.

Saint Antoine est célèbre aussi par l'apparition de l'Enfant Jésus, qui vint un jour Se mettre entre ses bras.

En 1231, il fut envoyé à Padoue où il poursuivit ses prêches durant le Carême mais il mourut d'épuisement le 13 juin suivant à Arcelle, près de Padoue.

DEUX SERMONS DE SAINT ANTOINE DE PADOUE

1. Sermon pour l'Annonciation de la Vierge Marie :

Comme le soleil resplendissant sur le Temple du Très-Haut

Le soleil possède trois propriétés : la splendeur, la blancheur et la chaleur. Ces trois propriétés répondent aux trois paroles de l'Ange : Ave, pleine de grâce ; Ne crains pas ; L'Esprit Saint surviendra sur toi.

- La splendeur

« Ave, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi ; tu es bénie entre toutes les femmes ».

Voilà la splendeur du soleil, voilà les vertus dont elle a brillé.

- Elle eut la tempérance, la modestie dans les paroles, l'humilité dans le coeur.

- Elle fut prudente lorsque, troublée, elle se tut, comprit ce qu'on lui avait dit, répondit à ce qui lui fut proposé.

- Elle fut juste lorsqu'elle donna a chacun son dû.

- Elle fut forte dans ses fiançailles, lors de la circoncision de son Fils et de la purification légale.

- Elle fut compatissante envers les affligés, lorsqu'elle dit : « Ils n'ont plus de vin » (Johan. II, 3.).

- Elle fut en communion avec les saints lorsqu'elle était assidue dans la prière, au cénacle, avec les apôtres et quelques femmes (Act. I, 14.).

- La blancheur

" Voici que tu concevras et tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus."

Voici la blancheur du soleil.

Comment aurait-elle pu concevoir la lumière éternelle et le miroir sans tache, si elle n'avait été elle-même toute blanche ?

De cette blancheur, son Fils dit dans le Cantique : " Ton ventre est une masse d'ivoire, couverte de saphirs " (Ct. V, 14.). L'ivoire, blanc et froid, désigne la double pureté de l'esprit et du corps. La pierre du saphir, de couleur céleste, désigne la contemplation.

Le ventre de la Vierge Marie fut d'ivoire et couvert de saphirs parce qu'elle avait la blancheur de la virginité dans son corps et la beauté de la contemplation dans son âme.

- La chaleur

Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Voici la chaleur.

La chaleur est l'aliment et la nourriture de tous les vivants ; lorsqu'elle manque, c'est la chute et la mort.

La chaleur est la grâce du Saint-Esprit. Si elle se retire du coeur de l'homme, la sève de la componction vient à manquer et l'âme malheureuse tombe dans la mort du péché. Mais si la chaleur revient, si le Saint-Esprit survient, Marie conçoit et enfante le fruit béni qui ôte toute malédiction.

Comme l'arc-en-ciel brillant dans un nuage de gloire

L'arc-en-ciel se forme lorsque le soleil entre dans un nuage.

Il a quatre couleurs : fuligineux, azur, doré et de feu. Ainsi, lorsque le soleil de justice, le Fils de Dieu, est entré dans la glorieuse Vierge, elle est devenue comme un arc-en-ciel brillant, un signe d'alliance, de paix et de réconciliation, entre " nuages de gloire " c'est-à-dire entre Dieu et le pécheur.

Remarquez encore que la couleur fuligineuse de l'arc désigne la pauvreté de Marie ; l'azur, son humilité ; le doré, sa charité ; le feu, dont la flamme ne peut ni être partagée ni endommagée par l'épée, sa virginité intacte.

Venez donc, ô Notre Dame, unique espérance !

Eclairez, nous vous en supplions, notre esprit par la splendeur de votre grâce, purifiez-le par la candeur de votre pureté, réchauffez-le par la chaleur de votre présence.

Réconciliez-nous tous avec votre Fils, afin que nous puissions parvenir à la splendeur de Sa gloire.

Que nous l'accorde Celui qui, aujourd'hui, à l'annonce de l'ange, a voulu prendre de vous Sa chair glorieuse et rester enfermé pendant neuf mois dans votre sein.

A Lui, honneur et gloire pour les siècles éternels ! Amen !

Comme la rose au printemps

L'enfantement de Marie est comparé à la rose et au lis. De même que ces fleurs, tout en répandant un parfum très agréable, ne se détériorent jamais, Marie a gardé intacte sa virginité lorsqu'elle a donné le jour au Fils de Dieu.

« Comme la rose au printemps ».

Le printemps (en latin ver) est ainsi appelé parce il verdoie. Au printemps, la terre se revêt d'herbe et se colore de fleurs bariolées, la température s'adoucit, les oiseaux jouent de la cithare et tout semble sourire.

Nous vous rendons grâce, Père saint, parce qu'au milieu des grands froids, vous nous avez donné un temps printanier dans la naissance de votre Fils Jésus. Aujourd'hui la Vierge, terre bénie et remplie des bénédictions du Seigneur, a enfanté l'herbe verdoyante, le Fils de Dieu, pâturage des pénitents. Aujourd'hui les anges chantent : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux. » Aujourd'hui sont rétablies sur terre la tranquillité et la paix.

Que cherches-tu encore ? Tout sourit, tout se réjouit. " Je vous annonce une grande joie, qui sera celle de tout le peuple, dit l'ange aux bergers : aujourd'hui vous est né un Sauveur, qui est le Christ Seigneur. Et ceci vous servira de signe : vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une crèche " (Luc II, 10-12.).

Comme un lis près d'une source

De même que les lis le long d'un cours d'eau conservent leur fraîcheur, leur beauté et leur parfum, la Vierge Marie garda la fraîcheur et la beauté de sa virginité, lorsqu'elle donna le jour à son Fils.

Nous vous prions donc, ô Notre Dame, Mère nourricière de Dieu :

Dans la Nativité de votre Fils, que vous avez engendré en demeurant vierge, que vous avez enveloppé de langes et déposé dans une crèche, obtenez-nous Son pardon, guérissez les brûlures de notre âme, que nous avons provoquées par le feu du péché ; guérissez-les avec le baume de votre miséricorde, par laquelle nous méritions de parvenir au bonheur du festin éternel.

Que nous l'accorde Celui qui, aujourd'hui, a daigné naître de vous, ô Vierge glorieuse, et à qui soit honneur et gloire pour tous les siècles des siècles. Amen !

2. Les signes de la lune et le second avènement (premier dimanche de l'Avent) :

Il y aura des signes dans la lune… Saint Jean dit dans l’apocalypse (VI, 12.) : la lune devint toute de sang. Et Joël (II, 31.) : la lune se changera en sang.

Dieu fit deux luminaires, un grand et un petit (Gen., I, 16.). Ces deux luminaires représentent les deux créatures raisonnables : le grand luminaire est l’esprit angélique, le petit luminaire est l’âme humaine, créée pour goûter les choses du ciel, pour louer le créateur parmi les esprits bienheureux, pour tressaillir de joie avec les fils de Dieu. Mais au voisinage de la terre où elle vit, l’âme s’est obscurcie, elle a perdu de son éclat. Si elle veut recouvrer cet éclat, il faut que d’abord elle se change toute en sang.

Le sang, c’est la contribution du cœur. L’Apôtre dit aux Hébreux (IX, 19-22.) : Moïse prit le sang avec de l’eau, de la laine pourpre et de l’hysope ; il en aspergea le livre et tout le peuple en disant : C’est le sang du testament que Dieu nous a donné. Il aspergea de même le tabernacle et tous les vases sacrés. Tout est purifié dans le sang, et sans effusion de sang il n’y a pas de pardon. Voilà comment la lune se change en sang. Voyons ce que signifient moralement Moïse, le sang, l’eau, la laine pourpre, l’hysope, le livre, le peuple, le tabernacle et les vases.

Quand Jésus-Christ, qui est miséricorde et pitié (Ps. CX, 4), vient dans l’âme du pécheur, alors Moïse prend le sang… Moïse est le pécheur converti sauvé des eaux de l’Egypte. Le pécheur doit prendre le sang de la contrition douloureuse ; l’eau de la confession baignée de larmes ; la laine de l’innocence, mais empourprée par la charité fraternelle ; enfin, l’hysope de la véritable humilité. Il doit asperger le livre, le secret de son coeur ; tout le peuple de ses pensées ; le tabernacle qui est son cœur ; les vases du tabernacle qui sont ses cinq sens. Dans le sang de la contrition, tout est purifié, tout est pardonné, si toutefois on a la volonté de se confesser. Sans la contrition, il n’y a pas de rémission du pécher.

Donc il y aura des signes dans la lune. Les signes intérieurs de la contrition sont manifestés par les signes extérieurs de la pénitence. Quand la chasteté resplendit dans le corps, l’humilité dans les actions, l’abstinence dans la nourriture, la pauvreté dans le vêtement, alors s’annonce la sanctification intérieure… Ces quatre vertus ornent le sanctuaire du seigneur (Is., LX, 13.), L’âme du pénitent, en laquelle Dieu se repose. " Nous viendrons à lui, dit il, et nous ferons en lui notre demeure. " (Jean, XIV, 23.).

C’est le second avènement du Seigneur. Il en est aussi question dans la seconde partie de l’épître de ce dimanche : la nuit est passée, le jour est venu. Comme le dit Isaïe (XXVI, 3), l’erreur ancienne s’en est allée ; tu nous garderas la paix : la paix, car en toi, Seigneur, nous espérons. La nuit et l’erreur signifient l’aveuglement du péché ; le jour et la paix signifient l’illumination de la grâce. Le mot " paix " est répété, pour marquer le repos intérieur et extérieur que possède l’homme, quand Dieu siège sur son trône haut et élevé (Is., VI, 1.).

Rejetons donc les œuvres des ténèbres. Dans le même sens, Isaïe nous dit (II, 20.) : en ce jour, l’homme rejettera les idoles d’or et d’argent, qu’il s’était faites quand il adorait les taupes et les chauves-souris.

L’argent c’est l’éloquence ; l’or, la sagesse ; les taupes, l’avarice ; les chauves souris, la vaine gloire. La taupe, aveugle, creuse la terre. La chauve souris ne voit pas en plein jour, car son œil manque de l’humeur cristalline ; elle a les ailes liées aux pieds. L’homme charnel, qui a le goût de la terre, se fait des idoles de l’argent et de l’or, de son éloquence et de sa sagesse. Ces idoles sont les taupes et les chauves souris, l’avarice et la vaine gloire. Telles sont les œuvres des ténèbres. L’avarice en effet, n’a pas la lumière de la sainte pauvreté ; elle creuse la terre, elle aime les biens terrestres. La vaine gloire, qui se complaît dans le jour humain, ne voit pas le jour divin ; elle a les ailes qui pourraient l’emporter vers le ciel, mais ces ailes sont liées aux pieds, aux affections charnelles ; elle n’a d’autre désir que d’être vue, et louée par les hommes… Mais au jour où la grâce l’éclaire, au jour qui est arrivé, l’homme rejette taupes et chauves souris, ces animaux qui ne voient pas les œuvres des ténèbres.

Alors on en vient à ce que dit l’Apôtre ensuite : Revêtez vous des armes de la lumière ; et à ce que dit Isaïe (LII, 1.) : lève-toi, lève-toi ; revêts-toi de ta force, Ô Sion ; prends les vêtements de ta gloire, ô Jérusalem, cité du Saint ! Sion et Jérusalem signifient l’âme : quand elle pêche, elle est captive du diable ; quand elle fait pénitence, elle se redresse et se lève. Levez-vous par la contrition ; levez-vous par la confession ; revêtez-vous de force par la persévérance ; prenez vos vêtements de gloire, la double charité ; alors vous serez la cité du Saint Esprit.

00:15 Publié dans A | Lien permanent | Commentaires (1)

jeudi, 12 juin 2025

12 juin. Saint Jean de Saint-Facond (Juan de Sahagun en Espagne), religieux de l'Ordre de Saint-Augustin. 1479.

St Cyprien. De zelo et livore.

Statue de saint Jean de Saint-Facond à Salamanque, Espagne.

Jean Gonzalez de Castrillo Martinez de Sahagun (ou Sancto Facundo) y Cea naquit à Saint-Facond (ou Sahagun) le jour de la Saint-Jean-Baptiste 1430. Sa naissance fut le fruit des prières de ses pieux et illustres parents, qui l'obtinrent miraculeusement de la très Sainte Vierge après de longues années de mariage. On ne trouve rien d'imparfait dans la vie de cet admirable enfant, qui, dès les premières années, montre la maturité d'un homme et fait présager toutes les vertus d'un grand Saint.

Après de fortes études, Jean, ordonné prêtre, fut nommé chanoine de la cathédrale de Burgos, où son mérite commença à briller d'une manière éclatante. Il distribuait aux pauvres ses riches revenus, vivait lui-même dans la pauvreté, et consacrait tout son temps à la prière, à l'étude et au soin des malheureux, qu'il faisait souvent asseoir à sa table et servait de ses propres mains.

A la mort de ses parents, le pieux chanoine abandonna ses immenses richesses pour en doter ses soeurs et en soulager ses frères, les pauvres ; puis il alla se jeter aux pieds de son évêque et lui demanda en grâce de se démettre de son riche bénéfice pour desservir une pauvre chapellenie. Le pieux pontife n'y consentit qu'avec peine. Dès lors Jean se fait pauvre, il prêche la paix dans un temps de guerre civile, brave la fureur et les coups des ennemis qui s'entretuent, parle des châtiments éternels et fait rentrer en eux-mêmes les plus endurcis.

Eglise Saint-Jean de Saint-Facond à Salamanque.

Dans une maladie douloureuse qui le conduit aux portes du tombeau, il promet, s'il survit à la cruelle opération qu'il doit subir, de se faire religieux, et sa prière est exaucée. La première fois qu'il sort ensuite, un pauvre presque nu lui demande l'aumône ; Jean hésite s'il doit lui donner sa meilleure ou sa moins bonne tunique ; puis, se ravisant :

" Quoi ! se dit-il, donner au Seigneur ce que j'ai de moins bon !"

Et il donna la meilleure. La nuit suivante, Jésus lui apparut revêtu de cette tunique et lui dit :

" C'est Jean qui M'a revêtu de cet habit."

Douce récompense d'une belle action. Cependant Jean songe à sa promesse et choisit l'Ordre des Ermites de Saint-Augustin.

Parmi toutes ses vertus, il convient de remarquer sa dévotion extraordinaire envers la Sainte Eucharistie. Il faisait de chacune de ses actions une préparation à la Sainte Messe ; il restait en prière devant le Saint-Sacrement depuis Matines jusqu'au lever du jour ; souvent Jésus-Christ lui apparaissait quand il offrait le Saint Sacrifice.

Sa hardiesse apostolique fut soutenue par de nombreux miracles. Il mourut empoisonné par une femme de mauvaise vie, martyr de son apostolat.

Saint Jean de Saint-Facond (san Juan de Sahagun) est l'un des patrons majeurs de la ville de Salamanque.

Retable de saint Jean de Saint-Facond.

" Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds des messagers de la paix, des porteurs du salut disant à Sion : Ton Dieu va régner !" (Isai. LII, 7.).

" Bienheureux les pacifiques ; car ils seront appelés fils de Dieu !" (Matth. V, 9.).

Vous êtes entré en possession de l'héritage du Père ; le béatifiant repos de la Trinité sainte remplit votre âme, et s'épanche d'elle jusqu'à nos froides régions en ce jour.

Continuez à l'Espagne, votre patrie, le secours qui lui fut si précieux. Elle n'occupe plus dans la chrétienté cette place éminente qui fut la sienne après votre mort glorieuse. Persuadez-la que ce n'est pas en prêtant l'oreille toujours plus aux accents d'une fausse liberté, qu'elle retrouvera sa grandeur. Ce qui l'a faite dans le passé puissante et forte, peut toujours attirer sur elle les bénédictions de Celui par qui règnent les rois (Prov. VIII, 16.). Le dévouement au Christ fut sa gloire, l'attachement à la vérité son trésor. La vérité révélée met seule les hommes dans la vraie liberté (Johan. VIII, 32.) ; seule encore, elle peut garder indissolublement uni dans une nation le faisceau des intelligences et des volontés : lien puissant, qui assure la force d'un pays en dehors de ses frontières, et au dedans la paix. Apôtre de la paix, rappelez donc à votre peuple, apprenez à tous, que la fidélité absolue aux enseignements de l'Eglise est le seul terrain où des chrétiens puissent chercher et trouver la concorde."

00:05 Publié dans J | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 11 juin 2025

11 juin. Saint Barnabé, Apôtre. Ier siècle.

Saint Jean Chrysostome. Hom. XXXV, sup Matth.

Bréviaire romain. XVe.

Barnabé veut dire fils de celui qui vient, ou bien fils de consolation, ou fils de prophète, ou fils qui enserre. Quatre fois il a le titre de fils pour quatre sortes de filiation. L'écriture donne ce nom de fils, en raison de la génération, de l’instruction, de l’imitation, et de l’adoption. Or, il fut régénéré par Notre Seigneur Jésus-Christ dans le baptême, il fut instruit dans l’évangile, il imita le Seigneur par son martyre, et il en fut adopté par la récompense céleste. Voilà pour ce qui le regarde lui-même. Voici maintenant ce qui le concerne quant aux autres : il fut arrivant, consolant, prophétisant et enserrant. Il fut arrivant, parce qu'il alla prêcher partout : ceci est clair, puisqu'il fut le compagnon de saint Paul. II consola les pauvres et les affligés, les premiers en leur portant des aumônes, les seconds en leur adressant des lettres de la part des apôtres : Il prophétisa puisqu'il fut illustre en annonçant les choses à venir; il fut enserrant, c'est-à-dire qu'il réunit et rassembla dans la foi une multitude de personnes ; la preuve en est dans sa mission à Antioche. Ces quatre qualités sont indiquées dans le livre des Actes (XI.). C'était un homme, mais un homme de courage, ce qui a trait à la première qualité, bon, c'est pour la seconde, plein du Saint-Esprit, voilà pour la troisième, et fidèle ou plein de foi, ceci regarde la quatrième qualité. Jean le même due Marc son cousin compila son martyre. Il en est question principalement à partir de la vision de ce Jean, jusque vers la fin. On pense que Bède le traduisit du grec en latin.

Bréviaire franciscain. XVe.

La promulgation de l'alliance nouvelle est venue convier tous les peuples à prendre place au banquet du royaume de Dieu ; depuis lors, nous l'avons remarqué, l'Esprit sanctificateur produit les Saints, dans le cours des siècles, à des heures qui correspondent souvent aux desseins les plus profonds de l'éternelle Sagesse sur l'histoire des nations. Nous ne devons pas nous en étonner : les nations chrétiennes ayant comme nations leur rôle assigné dans l'avancement du règne de l'Homme-Dieu, cette vocation leur confère des devoirs et des droits supérieurs à la loi de nature ; l'ordre surnaturel les investit de toutes ses grandeurs, et l'Esprit-Saint préside par ses élus à leur développement comme à leur naissance. C'est à bon droit que nous admirons dans l'histoire cette providence merveilleuse agissant, à leur insu quelquefois, parmi les peuples, dominant par l'influence cachée de la sainteté des petits et des humbles l'action des puissants qui semblent conduire toutes choses au gré de leur seule volonté. Mais, entre les Saints qui nous apparaissent comme le canal des grâces destinées aux nations, il en est que la reconnaissance universelle doit oublier moins que tous les autres : ce sont les Apôtres, placés comme fondement à la base de l'édifice social chrétien (Eph. 11, 20.) dont l'Evangile est la force et la loi première. L'Eglise veille soigneusement à écarter de ses fils le danger d'un oubli si funeste ; aucune saison liturgique n'est privée du souvenir de ces glorieux témoins du Christ.

Guérison de l'infirme de Lystra par saint Barnabé.

Mais depuis la consommation des mystères du salut, qui livra le monde aux conquêtes de leur zèle, leurs noms se pressent davantage encore sur les fastes sacrés ; chaque mois du Cycle emprunte son éclat, pour une part principale, au triomphe de quelqu'un d'entre eux. Le mois de juin, tout embrasé des feux récents de la Pentecôte, vit l'Esprit-Saint poser les premières assises de l'Eglise sur ses fondements prédestinés ; il méritait l'honneur d'être choisi pour rappeler au monde les grands noms de Pierre et de Paul, qui résument les services et la gloire du collège entier des Apôtres. Pierre proclama l'admission des gentils à la grâce de l'Evangile ; Paul fut déclaré leur Apôtre; mais, avant même d'avoir comme il convient rendu gloire à la puissante principauté de ces deux guides du peuple chrétien, l'hommage des nations s'adresse à bon droit en ce jour au guide de Paul lui-même dans les débuts de son apostolat, au fils de consolation (Act. IV, 36.) qui présenta le converti de Damas à l'Eglise éprouvée parles violences de Saul le persécuteur. Le 29 juin tirera sa splendeur de la confession simultanée des deux princes des Apôtres, unis à la mort comme dans leur vie (Ant. Oct. Ap. ad Bened.). Honneur donc tout d'abord à celui qui noua dans l'origine cette union féconde, en conduisant au chef de l'Eglise naissante le futur docteur de la gentilité (Act. IX, 27.) ! Barnabé se présente à nous comme avant-coureur ; la fête que lui consacre l'Eglise, est le prélude des joies qui nous attendent à la fin de ce mois si riche en lumière et en fruits de sainteté.

Saint Barnabé prêchant. Martyre de saint Barnabé.

Il partit de là pour Tarse afin d'y chercher Paul, et vint avec lui à Antioche. Ils passèrent un an avec les fidèles qui composaient l'Eglise de cette ville, s'appliquant à leur inculquer les préceptes de la foi et de la vie chrétienne. Ce fut dans cette même ville que l'on commença à donner le nom de Chrétiens aux adorateurs de Jésus-Christ. Les disciples de Paul et de Barnabé secouraient de leurs aumônes les chrétiens de Judée et faisaient passer leurs largesses par les deux Apôtres. Ayant accompli cet office de charité, Paul et Barnabé revinrent à Antioche avec Jean surnommé Marc, qu'ils s'étaient adjoint.

Martyre de saint Barnabé.

Pendant que Paul et Barnabé servaient le Seigneur dans l'Eglise d'Antioche, jeûnant et priant avec les autres prophètes et docteurs, le Saint-Esprit dit : " Séparez-moi Paul et Barnabé pour l'œuvre à laquelle je les ai destinés ". Alors, avec des jeûnes et des prières, on leur imposa les mains et on les laissa partir. Ils allèrent à Séleucie, et de là en Chypre ; ils parcoururent en outre beaucoup de villes et de pays, prêchant l'Evangile avec un grand fruit pour ceux qui les écoutaient. Barnabé se sépara ensuite de Paul avec Jean surnommé Marc, et il revint en Chypre. Ce fut là que, vers la septième année de Néron, le trois des ides de juin, il unit la couronne du martyre à l'honneur de l'apostolat. Son corps fut retrouvé dans l'ile de Chypre sous l'empire de Zenon ; sur sa poitrine était une copie de l'évangile de saint Matthieu écrite de la main de Barnabé lui-même.

Devenu près de l'Eglise garant du Docteur des nations, il vous appartenait de le conduire en ses premiers travaux. Quelle gloire à vous d'avoir eu Paul pour compagnon ! S'il vous manqua d'avoir été mis au nombre des douze, votre autorité fut bien celle qui se rapprocha le plus de la leur. Délégué par eux à Antioche après le baptême de Cornélius, pour prendre en mains la conduite de l'évangélisation des gentils, vous vous adjoignîtes le nouvel ouvrier ; c'est alors que la parole du salut, passant par vos lèvres, produisit des conversions si nombreuses, qu'on donna pour la première fois aux fidèles le nom de chrétiens, qui les distinguait à la fois des païens et des Juifs. L'émancipation des nations était accomplie ; et Paul, aux yeux de tous et d'après le langage de l'Esprit-Saint lui-même, n'était encore que votre disciple et votre protégé (Act. XI, 30 ; XII, 25 ; XIII, 1.), Aussi l'Esprit voulut-il que l'ordination solennelle qui le constituait Apôtre des gentils, vous fût commune avec lui. Vos voies, inséparables jusque-là et quelque temps encore, n'allaient pas tarder à se diviser pour le bien d'un plus grand nombre d'âmes. L'île de Chypre, fatalement abusée par le démon de la volupté durant les siècles de l'idolâtrie, reçut plus spécialement vos soins apostoliques ; elle vous avait donné le jour : vous lui rendîtes en échange votre sang et vos sueurs, portant partout sur son territoire la sainte et purifiante lumière du Fils de Dieu.

Missel à l'usage de Saint-Didier d'Avignon. XVe.

Mais le feu de la Pentecôte qui brûlait en vous, sollicitait votre âme à des missions plus lointaines. C'est de vous-même qu'il était écrit, en même temps que de Paul :

" Je t'ai établi pour être la lumière des nations et leur salut jusqu'aux extrémités de la terre." (Act. XIII, 47.).

L'Italie entendit votre douce parole qui répandait la joie sainte et la consolation du Paraclet ; elle vit ce noble visage, dont la sereine majesté faisait croire aux pauvres païens qu'ils recevaient en votre personne le prince de leurs dieux, caché sous des traits humains (Ibid. XIV, 11.). Bergame, Brescia, d'autres villes encore, Milan surtout, vous honorent comme leur père. Du haut de votre trône d'Apôtre, Ô Barnabé, gardez en elles toujours la foi que vous y avez déposée ; plus heureuses que les cités de l'île de Chypre, elles sont jusqu'ici restées fidèles. Protégez l'Ordre utile à l'Eglise, qui se réclame de votre puissant patronage; que son apostolat continue le vôtre, et mérite jusqu'au dernier jour à ses membres l'estime dont les entourait saint Charles Borromée, votre glorieux successeur sur le siège de Milan. Enfin, Ô père des nations, étendez votre sollicitude à la gentilité entière qui vous fut confiée par l'Esprit-Saint sans distinction de races ou de pays : qu'elle entre toute dans la voie de lumière si bien décrite par la Lettre précieuse qui porte votre nom béni (Ep. cathol. S. Barnab. ap. XIX.) ; qu'elle soit pour Dieu le vrai temple dont celui de Moriah n'était que la figure (Ibid. XVI.)."

00:15 Publié dans B | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 10 juin 2025

10 juin. Sainte Marguerite, reine d'Ecosse. 1093.

Act., IX, 36

Sainte Marguerite d'Ecosse.

Quand sainte Marguerite vint au monde, en 1045 ou 1046, sa famille était exilée ; son grand-père, Edmond Côte-de-Fer, avait été assassiné en 1016 et le roi de Danernark, Canut, était monté sur le trône d'Angleterre ; les fils d'Edmond avaient été envoyés en Suède, puis en Hongrie, où l'un d'eux, Édouard, épousa Agathe, soeur de la reine ; c'est de cette union que naquit Marguerite. Après la mort de Canut, Édouard était revenu en Angleterre, en 1054. Marguerite avait donc 8 ou 9 ans quand elle connut sa patrie ; elle ne devait pas y rester longtemps car, à la mort de son grand oncle, saint Édouard, en 1066, les vicissitudes recommencèrent. La lutte entre Harold et Guillaume de Normandie obligea Edgard, frère de Marguerite, à s'enfuir en Écosse avec sa mère et ses soeurs, leur père étant mort quelques années plus tôt.

Ils furent, reçus avec bienveillance par le roi Malcolm III qui, peu de temps après, demanda la main de Marguerite; le mariage fut célébré, probablement en 1070, à Dunfermline. Marguerite mit au monde 6 princes, Édouard, Etheired, Edmond, Edgard, Alexandre et David, et 2 princesses, Edith et Marie. Tous se firent remarquer par leur vertu : le titre de saint fut décerné à David par le peuple ; Edith, devenue reine d'Angleterre, est connue sous le nom de sainte Mathilde.

Le roi, dont les moeurs étaient encore un peu rudes, n'avait pourtant aucune inclination mauvaise ; ne connaissant pas les lettres, bien qu'il parlât 3 langues, il caressait et baisait les livres dont Marguerite se servait plus volontiers pour prier ou pour lire. Il écoutait ses conseils pour établir les lois du rovaunue et la laissa réunir plusieurs Conciles.

Elle-même y assista et discuta pendant 3 jours pour amener les Écossais aux pratiques de l'Église de Rome dans certaines matières disciplinaires : la communion pascale et le repos du dimanche avaient été négligés ; la célébration de la Messe était accompagnée de rites païens ou profanes ; les mariages entre proches parents n'étaient pas rares. Marguerite fit cesser ces abus ; elle obtint aussi que le Carême commençât au mercredi des Cendres.

De concert avec son mari, elle fit construire, en l'honneur de la Sainte Trinité, une église qu'elle orna de vases sacrés en or massif. Sa chambre était comme un atelier, toujours remplie d'ornements en voie d'exécution. Ses soins ne regardaient pas seulement les églises ; elle fit venir de l'étranger des vêtements plus variés et plus riches, fit embellir le palais et voulut que le roi fût toujours accompagné d'une garde d'honneur. Son humilité restait pourtant profonde ; elle demandait qu'on lui fît savoir ce qui était répréhensible dans ses actes ou ses paroles, pour s'en corriger plus facilement.

Malcolm III et sainte Marguerite. Manuscrit Ecossais du XIVe.

On se demande comment ses journées et surtout ses nuits suffisaient à tout ce que les historiens racontent. Le soir, après avoir pris un peu de repos, elle se levait pour prier ; elle récitait alors les matines de la Sainte Trinité, celles de la Croix, de la Sainte Vierge, l'office des Morts, un Psautier entier, et les laudes ; rentrée chez elle au matin, elle lavait les pieds de 6 pauvres et servait 9 orphelins ; elle se reposait à nouveau, puis, aidée du roi, elle servait 300 pauvres ; personne n'assistait à cette oeuvre de charité, sauf quelques chapelains ; elle entendait ensuite 5 ou 6 messes privées avant la Messe solennelle. Tel était le programme de l'Avent et du Carême. Le reste de l'année, ces exercices se réduisaient, mais les pauvres n'étaient jamais négligés ; elle en servait toujours 24 avant son déjeuner ; elle se dépouillait pour eux et, lorsque sa bourse était vide, elle prenait au roi quelques pièces d'or ; mais il ne s'en fâchait pas.

Elle racheta aussi des prisonniers Anglais retenus en Écosse, et fit construire des hospices pour les voyageurs. On ne signale pas de miracles ; on raconte seulement qu'un jour, au passage d'un torrent, un serviteur laissa tomber, sans que personne s'en aperçût, un livre d'Evangiles qui lui était précieux : on le retrouva, longtemps après, intact. Sainte Marguerite connut sa mort à l'avance et fit une confession de toute sa vie.

Son mari était alors parti en expédition contre Guillaume le Roux (Guillaume II d'Angleterre) ; le 13 novembre, elle dit qu'un grand malheur était arrivé au royaume d'Écosse ; on apprit, en effet, que le roi avait été tué ce jour-là, en même temps que son fils aîné. Ses derniers moments étant arrivés, Marguerite se leva pour assister à la Messe et recevoir le viatique, puis se recoucha ; elle se fit apporter une croix qu'elle vénérait beaucoup et la baisa. Comme un de ses fils, sans doute Edgard, hésitait à lui annoncer la mort du roi, elle dit qu'elle savait tout, et rendit grâces de ce qu'elle considérait comme la punition de ses péchés. Elle avait commencé la prière " Domine Jesu Christe, fili Dei vivi..." , lorsqu'elle s'arrêta après les mots " libera me " ; le Seigneur l'avait exaucée. C'était le 16 novembre 1093. Son visage, qui avait pâli auparavant, reprit sa couleur naturelle. Marguerite fut ensevelie dans l'église de la Sainte-Trinité, à Dunfermline, où le corps de Malcolm fut apporté plus tard.

CULTE

Quand on fit la translation de ses restes, les porteurs, arrivés près du tombeau de Malcolm, ne purent plus avancer, dit-on, tant la charge était lourde ; il fallut transporter également les restes de Malcolm ; c'était le 19 juin 1250. La fête fut d'abord fixée à cette date, puis mise au 10 juin. Innocent XI la transféra au 8 juillet, et Innocent XII, en 1693, la rétablit au 10 juin et l'étendit à l'Église Romaine. Cette date du 10 juin est due à une erreur du cardinal Molanus, docte éditeur du Martyrologe d'Usuard, mort en 1585. Les martyrologes se partageaient entre le 16 novembre et le 19 juin. Sainte Marguerite avait été nommée patronne de l'Écosse, en 1673, par Clément X.

Au moment de la prétendue réforme Protestante, les reliques furent enlevées secrètement et la plus grande partie fut envoyée en Espagne ; Philippe II fit construire une chapelle dans l'Escurial pour les recevoir ; on lisait sur la châsse : " Saint Malcolm, roi, sainte Marguerite, reine ". Il paraît que, l'évêque d'Edimbourg ayant fait demander par Pie IX la restitution de ces reliques à l'Écosse, on ne les trouva pas. Le chef de la sainte avait été donné à Marie Stuart ; il fut sauvé par un bénédictin qui le porta à Anvers en 1597 ; il fut donné en 1627 aux Jésuites écossais de Douai et disparut pendant la Révolution française.

00:10 Publié dans M | Lien permanent | Commentaires (0)

10 juin. Saint Landry, évêque de Paris. 656.

" L'aumône que l'on fait au pauvre n'est pas un don, mais un prêt, car ce que nous donnons nous est rendu au centuple."

Saint Grégoire le Grand, ép. 20, Ad Joann. procons.

Statue de saint Landry. Cathédrale Notre-Dame de Paris.

Parmi les évêques Francs qui florissaient le plus sur la fin du règne de Clovis II, saint Landry, évêque de Paris, fut un des plus remarqués pour ses actions vertueuses. Il était Franc de nation : on ne parle pas de sa naissance. Dès son jeune âge, il s’adonna tellement à la vertu, qu’il pouvait servir à tous d’un rare exemple de perfection. Notre Seigneur, qui l'avait choisi pour servir de lumière à plusieurs, l’éleva au siège épiscopal de Paris, par l’élection qu’en fit le clergé, l’an de Notre Seigneur 650, du temps de Clovis II, roi des Francs, fils de Dagobert et de Nantilde.

Sa très sainte vie le rendit plus illustre que l’antiquité ou la noblesse de sa race, puisque l’histoire a remarqué l’un et non pas l’autre. Il se comporta dignement dans sa charge, s’employant assidûment à la prédication, et à la pratique des actions héroïques et vertueuses. Il avait un soin particulier pour soulager les pauvres, nourrir les pèlerins, marier les filles pauvres, assister les malades et s’employer à toutes sortes d’oeuvres charitables, avec tant de ferveur et d’affection, que pour ses pieuses et grandes libéralités, il fut appelé prodigue par les mondains.

Pendant une horrible famine qui, en 651, désola son diocèse, il vendit ou engagea non seulement tous ses meubles, mais aussi les vases sacrés de l’église, pour donner du pain à ceux qui en manquaient, et il trouvait sa joie à le leur distribuer lui-même.

Mais s’il avait de la tendresse et de la charité pour les pauvres, il en avait particulièrement pour les malades, qui, étant dans l’impuissance de se secourir eux-mêmes, demandent à être assistés avec plus de soin et de libéralité que les autres. Il ne se contenta pas de les visiter dans leurs maisons, et de leur envoyer les remèdes et les aliments qui leur étaient nécessaires et de susciter des personnes charitables pour leur rendre les bons offices dont ils avaient besoin ; il voulut étendre sa miséricorde dans les années et dans les siècles suivants.

Avant lui, Paris ne possédait, pour le soulagement des malades, que les " Matriculae ", asiles soutenus par les aumônes viagères des riches : Landry, suivant une tradition généralement reçue dans le diocèse de Paris, fit, le premier, pour cette capitale, ce que la constitution des empereurs avait fait pour l’empire romain : il fonda, auprès de son palais épiscopal, avec des revenus fixes et assurés, un établissement longtemps appelé l’hôpital Saint-Christophe, et auquel le Moyen Âge imposa le beau nom d’Hôtel-Dieu. Cette maison fut bâtie sur l’emplacement même de celle d’Erchinoald, maire du palais.

Son bonheur, après les fonctions indispensables de sa charge, était de se transporter dans cet hôpital, pour y rendre à ces membres de Jésus-Christ les assistances corporelles et spirituelles que sa prudence lui inspirait : il est imité tous les jours, non seulement par une sainte communauté de moniales qui est chargée de ce grand nombre de malades, mais aussi par beaucoup de nobles dames qui se font gloire de servir Jésus-Christ en Ses pauvres, et de leur présenter de leurs propres mains les mets et les remèdes que la charité de ces saintes filles leur a préparés.

Ce fut aussi durant l’épiscopat de saint Landry que la célèbre abbaye de Saint-Denis, en France, que le roi Dagobert avait fait bâtir, fut remplie d’un grand nombre de saints moines de l’Ordre Bénédictin, pour y chanter jour et nuit les louanges de Dieu " Laus perenis ", et y honorer continuellement les glorieux martyrs saints Denys, saint Rustique et saint Eleuthère, dont les reliques y avaient été déposées. Notre saint pontife reçut avec joie cette bienheureuse colonie dans son diocèse; et, afin que les moines puissent vivre plus tranquilles dans une plus grande séparation et un plus grand oubli du monde sous l’obéissance et la correction de leur abbé, il les exempta de sa juridiction directe et de celle de ses successeurs.

Ce privilège fut confirmé dans un concile tenu à Clipy, qui est maintenant le bourg qu’on appelle Saint-Ouen, où il y avait une maison royale, dont il est souvent parlé dans l’Histoire de France.

Clovis II affranchissant la basilique Saint-Denis en présence

Notre saint évêque s’envola au Ciel le 10 juin 656. C’est après sa mort que Dieu Se réservait de glorifier Son illustre serviteur. De nombreux miracles, dus à son invocation et à l’attouchement de son suaire et d’une de ses dents vinrent attester sa sainteté : qu’il nous suffise d’en rapporter quelques-uns.

Plusieurs infirmes, atteints de maladies incurables, et abandonnés des médecins, en ont été miraculeusement guéris ; comme un nommé Raoul, natif de Gonesse, devenu lépreux ; un soldat nommé Odon, natif de Villejuif, paralytique ; une femme appelée Aveline, tourmentée d’une fièvre et d’hydropisie ; un autre homme encore de Bagnolet, du nom d’Etienne ; un prêtre appelé Hervé, demeurant à l’hôpital des lépreux, situé près de Montmartre, affligés de l’esquinancie. Jean de Soliac ayant été porté en l’église de Saint-Germain l’Auxerrois, le suaire de saint Landry avec sa dent lui furent imposés, et il les toucha avec respect, puis s’en retourna avec une grande confiance d’en recevoir du soulagement. Il ne fut pas plus tôt arrivé à la maison épiscopale, que son esquinancie se dissipa. Il fut guéri en présence de l’évêque Maurice son oncle, qui, sachant bien que c’était une chose honorable de manifester les oeuvres que Dieu fait par l’entremise de Ses Saints, publia lui-même ce miracle au peuple, dans ses prédications.

Il arriva un jour que le feu ayant pris à une certaine maison, au lieu où est à présent le grand Châtelet de Paris, appelé alors la porte Royale, il s’alluma avec une telle violence, par la force du vent, qui était très grand, qu’il menaçait la ville d’un incendie général. Cependant, voyant que quelque remède qu’on y pût apporter, il ne laissait pas de s’accroître, et que déjà plusieurs maisons étaient embrasées et consumées, on eut recours au suaire de saint Landry, qui était gardé dans l’église de Saint-Germain : il fut promptement apporté par le doyen de cette église, nommé Hervé. Cette précieuse relique ayant donc été attachée au bout d’une perche, et opposée aux flammes les plus violentes, aussitôt le feu commença à se retirer et à diminuer, et s’éteignit peu à peu, sans faire un plus grand dommage.

Comme un des paroissiens de l’église Saint-Germain l’Auxerrois violait la sainteté du lieu, en jouant aux dés avec quelques autres, jurant et y faisant des festins pendant la nuit, saint Landry lui apparut et lui parla en ces termes :

" Ne savez-vous pas que notre Seigneur a dit " Ma maison est la maison de prière !" Pourquoi donc avez-vous été si téméraire que de profaner ce saint lieu !?"

Et il le fouetta si rudement, que les marques lui demeurèrent longtemps imprimées sur la peau. Ce qui nous apprend avec quel respect nous devons être dans l’église, puisque Dieu et Ses saints punissent si rigoureusement les irrévérences qui s’y commettent.

Un soldat s’étant blessé le genoux d’une épine qu’il s’y était enfoncée, en ressentait de très grandes douleurs ; de sorte que, faute de l’avoir soigneusement pansée, il s’y était fait un dangereux apostème : toutefois, s’étant fait porter sur le tombeau de saint Landry, il en fut guéri par son intercession, en appliquant le suaire du Saint sur son mal.

La charité inépuisable de notre Saint a inspiré les artistes : ils le représentent ayant à ses côtés un grand panier d’osier, d’où il puise des pains qu’il distribue aux pauvres, ou tenant un livre sur lequel est un couteau ouvert

Saint Landry. Bréviaire à l'usage de Paris. XVe.

CULTE ET RELIQUES

Le saint corps fut inhumé dans l’église de Saint—Germain l’Auxerrois. En 1171, Maurice de Sully leva son corps de terre et le renferma dans une châsse de bois doré. Mais le 16 septembre 1408, Pierre d’Orgemont tira ces ossements sacrés de cette première châsse, qui n’était que de bois, et les mit dans une châsse d’argent, que l’on voyait encore avant 1793, élevée sur une colonne, derrière le grand Autel de cette église collégiale de Saint-Germain. Il en sépara néanmoins 2 petits ossements, l’un du cou et l’autre d'un doigt, qui furent donnés à l’église paroissiale de Saint-Landry, dans la cité : on croit qu’il y avait là primitivement une chapelle servant d’oratoire au Saint.

Cette châsse a été pillée par les bêtes féroces révolutionnaires, et les saintes reliques ont disparu, ainsi que celles de l’église Saint-Landry, qui fut détruite en 1828.

Quelques auteurs pensent que c'est saint Landry dont on voit la statue au portail de Saint-Germain l'Auxerrois à Paris. Cette statue, du XIVe ou XVe siècle, aurait été trouvée dans les fouilles de l'église de Saint-Landry, en 1829.

00:05 Publié dans L | Lien permanent | Commentaires (4)