dimanche, 04 mai 2025

4 mai. Sainte Monique, veuve. 332-387.

- Sainte Monique, veuve. 332 - 387.

Papes : Saint Sylvestre Ier ; saint Sirice. Empereurs : Constantin II ; Théodose Ier.

" Ceux qui sèment dans les larmes, récoltent dans l'allégresse."

Ps. CXXV, 6.

Saint Augustin & sainte Monique. Ary Scheffer. 1855.

Aujourd'hui, aux côtés de Marie et de Salomé, se présente une autre femme, une autre mère, éprise aussi de l'amour de Jésus, et offrant à la sainte Eglise le fruit de ses entrailles, le fils de ses larmes, un Docteur, un Pontife, un des plus illustres saints que la loi nouvelle ait produits. Cette femme, cette mère, c'est Monique, deux fois mère d'Augustin. La grâce a produit ce chef-d'œuvre sur la terre d'Afrique ; et les hommes l'eussent ignoré jusqu'au dernier jour, si la plume du grand évoque d'Hippone, conduite par son cœur saintement filial, n'eût révélé à tous les siècles cette femme dont la vie ne fut qu'humilité et amour, et qui désormais, immortelle même ici-bas, est proclamée comme le modèle et la protectrice des mères chrétiennes.

L'un des principaux attraits du livre des Confessions est dans les épanchements d'Augustin sur les vertus et le dévouement de Monique. Avec quelle tendre reconnaissance il célèbre, dans tout le cours de son récit, la constance de cette mère qui, témoin des égarements de son fils :

" Elle pleurait avec plus de larmes que d'autres mères n'en répandent sur un cercueil !" (Confessionum Lib. III, cap. XI.).

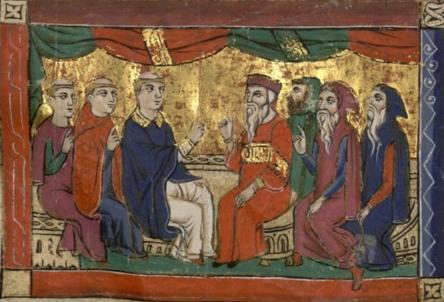

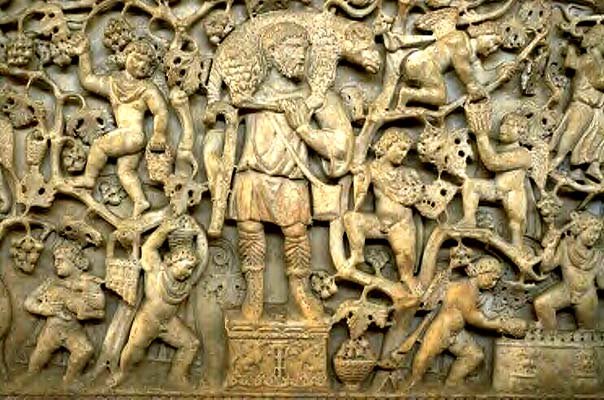

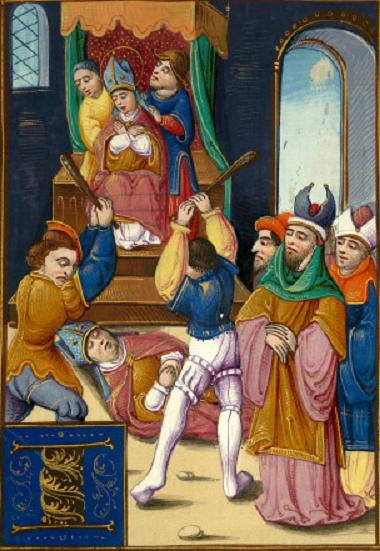

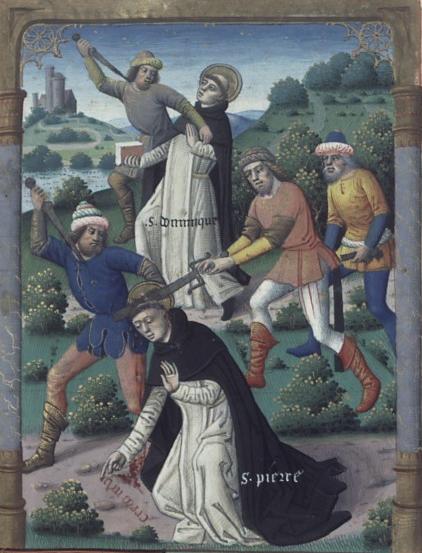

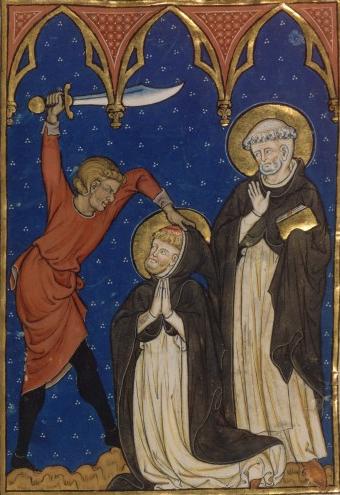

Scènes de la vie de sainte Monique et de saint Augustin.

Speculum historiale. V. de Beauvais. XVe.

Le Seigneur, qui laisse de temps en temps luire un rayon d'espérance aux âmes qu'il éprouve, avait dans une vision montré à Monique la réunion future du fils et de la mère ; elle-même avait entendu un saint évêque lui déclarer avec autorité que le fils de tant de larmes ne pouvait périr ; mais les tristes réalités du présent oppressaient son cœur, et l'amour maternel s'unissait à sa foi pour la troubler au sujet de ce fils qui la fuyait, et qu'elle voyait s'éloigner infidèle à Dieu autant qu'à sa tendresse. Toutefois les amertumes de Ce cœur si dévoué formaient un fonds d'expiation qui devait plus tard être appliqué au coupable ; une prière ardente et continue, jointe à la souffrance, préparait le second enfantement d'Augustin. Mais " combien plus de souffrances, nous dit-il lui-même, coûtait à Monique le fils de son esprit que l'enfant de sa chair " ! (Confessionum Lib. V, cap. IX.).

Après de longues années d'angoisses, la mère a enfin pu retrouver à Milan ce fils qui l'avait si durement trompée, le jour où il fuyait loin d'elle pour s'en aller courir les hasards de Rome. Elle le trouve incertain encore sur la foi chrétienne, mais déjà dégoûté des erreurs qui l'avaient séduit. Augustin avait fait un pas vers la vérité, bien qu'il ne la reconnût pas encore.

Sainte Monique. Eglise Saint-Luczot et Saint-Nicolas.

Pipriac. Pays de Redon, Bretagne. XVIIe.

" Dès lors, nous a dit-il, l'âme de ma mère ne portait plus le deuil d'un fils perdu sans espoir ; mais ses pleurs coulaient toujours pour obtenir de Dieu sa résurrection. Sans être encore acquis à la vérité, j'étais du moins soustrait à l'erreur. Certaine que vous n'en resteriez pas à la moitié du don que vous aviez promis tout entier, Ô mon Dieu ! Elle me dit, d'un grand calme et d'un cœur plein de confiance, qu'elle était persuadée dans le Christ, qu'avant de sortir de cette vie, elle me verrait catholique fidèle." (Ibid. Lib. VI, cap. 1).

Sainte Monique avait rencontré à Milan le grand Ambroise, dont Dieu voulait se servir pour achever le retour de son fils. " Elle chérissait le saint évêque, nous dit encore Augustin, comme l'instrument de mon salut ; et lui, l'aimait pour sa vie si pieuse, son assiduité à l'église, sa ferveur dans les bonnes oeuvres ; il ne pouvait se taire de ses louanges lorsqu'il me voyait, et il me félicitait d'avoir une telle mère." (Ibid., cap. II .).

Enfin le moment de la grâce arriva. Augustin, éclairé de la lumière de la foi, songea à s'enrôler dans l'Eglise chrétienne ; mais l'attrait des sens auquel il avait cédé si longtemps le retenait encore sur le bord de la fontaine baptismale. Les prières et les larmes de Monique obtinrent de la divine miséricorde ce dernier coup qui abattit les dernières résistances de son fils.

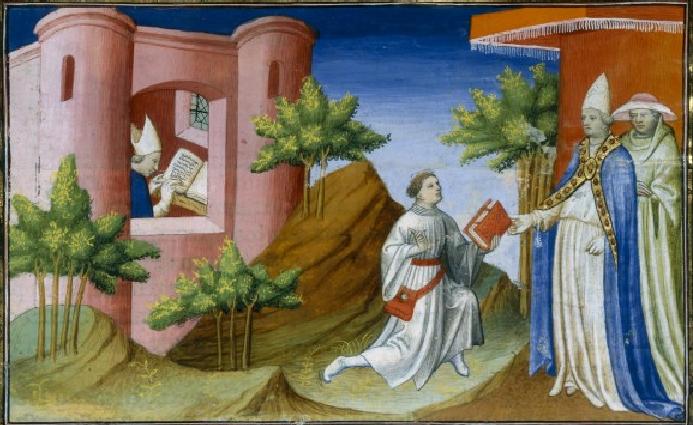

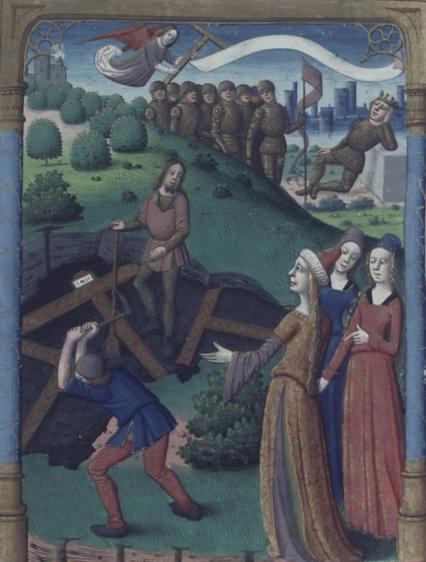

Vision de sainte Monique. Saint Augustin et saint Valérien

combattant des hérétiques. Legenda aurea. Bx J. de Voragine. XVe.

Mais Dieu n'avait pas voulu laisser son ouvrage imparfait. Transpercé par le trait vainqueur, Augustin se relevait, aspirant non plus seulement à la profession de la foi chrétienne, mais à la noble vertu de continence. Le monde avec ses attraits n'était plus rien pour cette âme, objet d'une intervention si puissante. Dans les jours qui avaient précédé, Monique s'occupait encore avec sollicitude à préparer une épouse pour son fils, dont elle espérait fixer ainsi les inconstances ; et tout à coup ce fils se présentait à elle, accompagné de son ami Alypius, et venait lui déclarer que, dans son essor vers le souverain bien, il se vouait désormais à la recherche de ce qui est le plus parfait. Mais écoutons encore Augustin lui-même.

" A l'instant nous allons trouver ma mère, nous lui disons ce qui se passe en nous ; elle est dans la joie ; nous lui racontons en quelle manière tout s'est passé ; elle tressaille de bonheur, elle triomphe. Et elle vous bénissait, Ô vous qui êtes puissant à exaucer au delà de nos demandes, au delà de nos pensées ! Car vous lui aviez bien plus accordé en moi que ne vous avaient demandé ses gémissements et ses larmes. Son deuil était changé par vous en une allégresse qui dépassait de beaucoup son espérance, en une joie plus chère à son cœur et plus pure que celle qu'elle eût goûtée à voir naître de moi des enfants selon la chair." (Confessionum Lib. VIII, cap. XII.).

Peu de jours s'écoulèrent, et bientôt un spectacle sublime s'offrit à l'admiration des Anges et des hommes dans l'Eglise de Milan : Ambroise baptisant Augustin sous les yeux de Monique.

Baptême de saint Augustin. Détail. Fresque. Benozzo Gozzoli.

Chapelle Saint-Augustin. San Gimigniano. Toscane. XVe.

La pieuse femme avait accompli sa mission ; son fils était né à la vérité et à la sainteté, et elle avait doté l'Eglise du plus grand de ses docteurs. Le moment approchait où, après le labeur d'une longue journée, elle allait être appelée à goûter le repos éternel en celui pour l'amour duquel elle avait tant travaillé et tant souffert. Le fils et la mère, prêts à s'embarquer pour l'Afrique, se trouvaient à Ostie, attendant le navire qui devait les emporter l'un et l'autre :

" Nous étions seuls, elle et moi, dit Augustin, appuyés contre une fenêtre d'où la vue s'étendait sur le jardin de la maison. Nous conversions avec une ineffable douceur et dans l'oubli du passé, plongeant dans les horizons de l'avenir, et nous cherchions entre nous deux quelle sera pour les saints cette vie éternelle que l'œil n'a pas vue, que l'oreille n'a pas entendue, et où n'atteint pas le cœur de l'homme. Et en parlant ainsi, dans nos élans vers cette vie, nous y touchâmes un instant d'un bond de notre cœur; mais bientôt nous soupirâmes en y laissant enchaînées les prémices de l'esprit, et nous redescendîmes dans le bruit de la voix, dans la parole qui commence et finit. Alors elle me dit :

" Mon fils, pour ce qui est de moi, rien ne m'attache plus à cette vie. Qu'y ferais-je? Pourquoi y suis-je encore ? mon espérance est désormais sans objet en ce monde. Une seule chose me faisait désirer de séjourner quelque peu dans cette vie: c'était de te voir chrétien catholique avant de mourir. Cette faveur, mon Dieu me l'a accordée avec surabondance, à cette heure où je te vois dédaigner toute félicité terrestre pour le servir. Que fais-je encore ici ?" (Confessionum Lib. IX, cap. X.).

L'appel d'une âme si sainte ne devait pas tarder ; elle s'exhala comme un parfum céleste, peu de jours après ce sublime épanchement, laissant un souvenir ineffaçable au cœur de son fils, dans l'Eglise une mémoire toujours plus aimée, aux mères chrétiennes un modèle achevé de l'amour maternel dans ce qu'il a de plus pur.

Baptême de saint Augustin.

Speculum historiale. V. de Beauvais. XVe.

Sainte Monique, deux fois mère de saint Augustin, puisqu'elle l'enfanta pour le monde et pour le ciel, ayant perdu son mari, qu'elle avait converti à Jésus-Christ dans son extrême vieillesse, embrassa la continence des veuves, et se livra à la pratique des oeuvres de miséricorde. Ses prières ainsi que ses larmes étaient continuelles auprès de Dieu en faveur de son fils, qui était tombé dans l'hérésie des Manichéens. Elle le suivit jusqu'à Milan, et là elle ne cessait de l'exhorter à entretenir des relations avec l'évêque Ambroise. Augustin s'y détermina, et ayant connu la vérité de la foi catholique, tant par les discours publics du saint prélat que par des entretiens particuliers, il reçut de lui le baptême.

Ils partirent peu après pour retourner en Afrique; mais la sainte ayant été atteinte de la fièvre, ils s'arrêtèrent à Ostie. Durant cette maladie, il lui arriva un jour de tomber en défaillance ; étant revenue à elle, elle dit : " Où étais-je ?" puis, regardant ses fils : " Ensevelissez ici votre mère ; je vous prie seulement de vous souvenir de moi à l'autel du Seigneur."

Le neuvième jour, cette bienheureuse femme rendit son âme à Dieu. Son corps fut enseveli dans l'Eglise de Sainte-Aure à Ostie ; transféré depuis à Rome, sous le pontificat de Martin V, il a été placé avec honneur dans l'Eglise de Saint-Augustin.

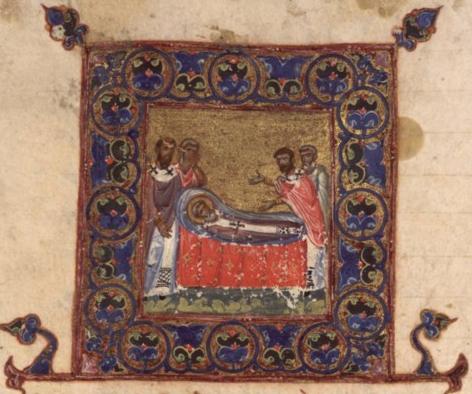

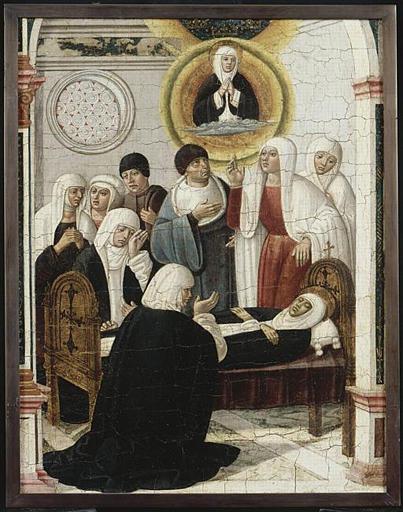

Mort de sainte Monique. Détail. Fresque. Benozzo Gozzoli.

Chapelle Saint-Augustin. San Gimigniano. Toscane. XVe.

SÉQUENCE

Le moyen âge a consacré à sainte Monique plusieurs compositions liturgiques ; mais la plupart sont assez faibles. La Séquence que nous donnons ici est meilleure : on l'a même attribuée à Adam de Saint-Victor :

" Célébrons les louanges, redisons les mérites d'Augustin le grand docteur et de Monique sa pieuse mère ; fêtons en ce jour une solennité qui nous est chère.

Mère chaste, pleine de foi, comblée de mérites, aimée du Christ, l'heureuse Monique, dont le fils était sorti d'une source païenne, l'a enfanté à la foi catholique.

Heureuses larmes qui , dans leur abondance, ont été cause qu'une si éclatante lumière a brillé dans l'Eglise ! Elle a semé longtemps dans les pleurs, celle qui aujourd'hui moissonne avec tant d'allégresse.

Elle a reçu au delà de ce qu'elle avait demandé; mais quel bonheur inonda son âme, lorsqu'elle vit son fils établi dans la foi, voué au Christ de toute l'ardeur de son cœur !

Elle fut la servante des indigents, et nourrit en eux le Christ, ayant mérité le nom de Mère des pauvres ; elle se livra au soin des malades, lavant et nettoyant leurs plaies, préparant leurs lits.

Ô matrone pleine de grâce, dont les blessures du Christ excitèrent l'amour ; en les méditant, elle versa tant de larmes que le pavé en fut arrosé.

Nourrie du pain céleste, ses pieds ne touchent déjà plus la terre ; son âme ravie tressaille et s'écrie : " Prenons notre vol pour les hauteurs du ciel ".

Ô mère, Ô matrone, sois l'avocate et la protectrice de tes enfants à d’adoption ; et lorsque notre âme se dégagera des liens de la chair, réunis-nous à ton fils dans les joies du paradis.

Amen."

Basilique Saint-Augustin, où l'on vénère les reliques

de sainte Monique. Rome. XVIIe.

PRIERE

" Ô mère, illustre entre toutes les mères, la chrétienté honore en vous l'un des types les plus parfaits de l'humanité régénérée par le Christ. Avant l'Evangile, durant ces longs siècles où la femme fut tenue dans l'abaissement, la maternité ne put avoir qu'une action timide et le plus souvent vulgaire sur l'homme; son rôle se borna pour l'ordinaire aux soins physiques ; et si le nom de quelques mères a triomphé de l'oubli, c'esl uniquement parce qu'elles avaient su préparer leurs fils pour la gloire passagère de ce monde. On n'en rencontre pas dans l'antiquité profane qui se soient donné la tâche de les enfanter au bien, de s'attacher à leurs pas pour les soutenir dans la lutte contre l'erreur et les passions, pour les relever dans leurs chutes ; on n'en trouve pas qui se soient vouées à la prière et aux larmes continuelles pour obtenir leur retour à la vérité et à la vertu. Le christianisme seul a révélé à la mère et sa mission et sa puissance.

Quel oubli de vous-même, Ô Monique, dans cette poursuite incessante du salut d'un fils ! Après Dieu, c'est pour lui que vous vivez ; et vivre de cette manière pour votre fils, n'est-ce pas vivre encore pour Dieu qui daigne s'aider de vous pour le sauver ? Que vous importent la gloire et les succès d'Augustin dans le monde, lorsque vous songez aux périls éternels qu'il encourt, lorsque vous tremblez de le voir éternellement séparé de Dieu et de vous ? Alors il n'est pas de sacrifice, il n'est pas de dévouement dont votre cœur de mère ne soit capable envers cette rigoureuse justice dont votre générosité n'entend pas frustrer les droits. Durant de longs jours, durant de longues nuits, vous attendez avec patience les moments du Seigneur ; votre prière redouble d'ardeur ; et espérant contre toute espérance, vous arrivez à ressentir, au fond de votre cœur, l'humble et solide confiance que le fils de tant de larmes ne périra pas.

Saint Augustin accueilli par saint Ambroise à Milan. Détail. Fresque.

Benozzo Gozzoli. Chapelle Saint-Augustin. San Gimigniano. Toscane. XVe.

C'est alors que le Seigneur, " touché de compassion " pour vous, comme il le fut pour la mère éplorée de Naïm, fait entendre sa voix à laquelle rien ne résiste. " Jeune homme, s'écrie-t-il, je te le dis, lève-toi " (Luc, VII, 13.) ; et il rend plein de vie à sa mère celui dont elle pleurait le trépas, mais dont elle n'avait pas voulu se séparer.

Mais quelle récompense pour votre cœur maternel, Ô Monique ! Le Seigneur ne s'est pas contenté de vous rendre Augustin plein de vie ; du fond des abîmes de l'erreur et des passions, voici qu'il l'élève sans intermédiaire jusqu'au bien le plus parfait. Vos instances demandaient qu'il fût chrétien catholique, qu'il rompît enfin des liens humiliants et funestes ; et voici que d'un seul bond la grâce l'a porté jusque dans la région sereine des conseils évangéliques. Votre tâche est plus que remplie, heureuse Mère! Montez au ciel : c'est de là qu'en attendant l'éternelle réunion, vous contemplerez désormais la sainteté et les œuvres de ce fils dont le salut est votre ouvrage, et dont la gloire si éclatante et si pure entoure dès ici-bas votre nom d'une douce et touchante auréole.

Du sain de la félicité que vous goûtez avec ce fils qui vous doit la vie du temps et celle de l'éternité, jetez un regard, Ô Monique, sur tant de mères chrétiennes qui accomplissent en ce moment sur la terre la dure et noble mission que vous avez remplie vous-même. Leurs fils aussi sont morts de la mort du péché, et elles voudraient à force d'amour leur rendre la seule vie véritable. Après la Mère de miséricorde, c'est à vous qu'elles s'adressent, Ô Monique, à vous dont les prières et les larmes furent si puissantes et si fécondes. Prenez en main leur cause ; votre cœur si tendre et si dévoué ne peut manquer de compatir à des angoisses dont il éprouva si longtemps lui-même toute la rigueur.

Daignez joindre votre intercession à leurs vœux ; adoptez ces nouveaux fils qu'elles vous présentent, et elles seront rassurées. Soutenez leur courage, apprenez-leur à espérer, fortifiez-les dans les sacrifices au prix desquels Dieu a mis le retour de ces âmes si chères. Elles comprendront alors que la conversion d'une âme est un miracle d'un ordre plus élevé que la résurrection d'un mort ; elles sentiront que la divine justice, pour relâcher ses droits, exige une compensation, et que cette compensation, c'est à elles de la fournir. Leur cœur se dépouillera de l'égoïsme secret qui se mêle si souvent dans les sentiments en apparence les plus purs. Qu'elles se demandent à elles-mêmes si elles se réjouiraient comme vous, Ô Monique, en voyant leur fils revenu au bien leur échapper pour se donner au Seigneur. S'il en est ainsi, qu'elles soient sans crainte ; elles sont puissantes sur le cœur de Dieu ; tôt ou tard la grâce tant désirée descendra du ciel sur le prodigue, et il revient à Dieu et à sa mère."

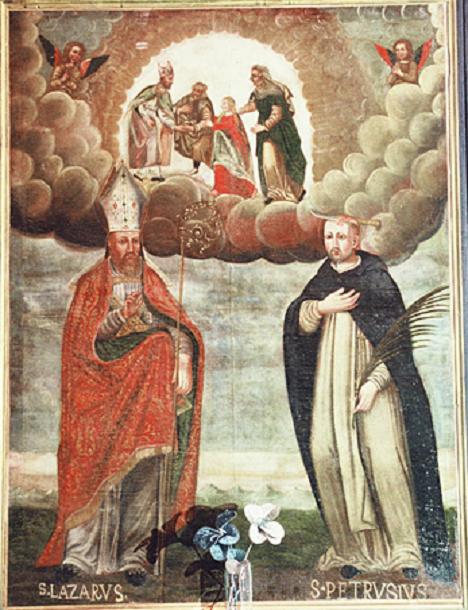

Saint Grégoire le Grand, saint Jérôme, saint Ambroise de Milan

et saint Augustin. Le Livre de méditation. Robert Ciboule. XVe.

00:15 Publié dans M | Lien permanent | Commentaires (2)

Dimanche du Bon Pasteur. IIe après Pâques.

- Le IIe dimanche après Pâques, dit aussi le Dimanche du Bon Pasteur.

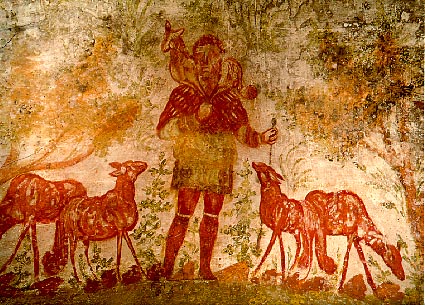

Le Bon Pasteur. Mosaïque. Basilique Saint-Appolinaire. Ravenne. Ve.

Le Bon Pasteur. Mosaïque. Basilique Saint-Appolinaire. Ravenne. Ve.

A LA MESSE

Ce Dimanche est désigné sous l'appellation populaire de Dimanche du bon Pasteur, parce qu'on y lit à la Messe le passage de l'Evangile de saint Jean où notre Seigneur se donne à lui-même ce titre. Un lien mystérieux unit ce texte évangélique au temps où nous sommes ; car c'est en ces jours que le Sauveur des hommes, établissant et consolidant son Eglise, commença par lui donner le Pasteur qui devait la gouverner jusqu'à la consommation des siècles.

Dans l'Eglise grecque, le deuxième Dimanche après Pâques que nous appelons du Bon Pasteur, est désigné sous le nom de Dimanche des saintes myrophores, ou porte-parfums. On y célèbre particulièrement la piété des saintes femmes qui apportèrent des parfums au Sépulcre pour embaumer le corps du Sauveur. Joseph d'Arimathie a aussi une part dans les cantiques dont se compose l'Office de l'Eglise grecque durant cette semaine.

L'Eglise Romaine lit les Actes des Apôtres, à l'Office des Matines, depuis lundi dernier jusqu'au troisième Dimanche après Pâques exclusivement.

EPÎTRE

Lecture de l'Epître du bienheureux Pierre, Apôtre. I, Chap. II.

Peter Paul Rubens. XVIIe.

" Mes bien-aimés, le Christ a souffert pour nous, vous laissant ainsi un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'avait commis aucun péché, et dans la bouche duquel la tromperie ne se trouva jamais, il ne répondait pas d'injures quand on le maudissait ; quand on le maltraitait, il ne menaçait pas ; mais il s'est livré à celui qui le jugeait injustement. C'est lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois de la Croix ; afin qu'étant morts aux péchés, nous vivions à la justice ; et c'est par ses meurtrissures que vous avez été guéris ; car vous étiez comme des brebis errantes ; mais maintenant vous êtes retournés au Pasteur et à l'Evêque de vos âmes."

C'est le Prince des Apôtres, le Pasteur visible de l'Eglise universelle, qui vient de nous faire entendre sa parole. Voyez comment il termine ce passage en reportant nos pensées sur le Pasteur invisible dont il est le Vicaire, et comment il évite avec modestie tout retour sur lui-même. C'est bien là ce Pierre qui, dirigeant Marc son disciple dans la rédaction de son Evangile, n'a pas voulu qu'il y racontât l'investiture que le Christ lui a donnée sur tout le troupeau, mais a exigé qu'il n'omît rien dans son récit du triple reniement chez Caïphe. Avec quelle tendresse l'Apôtre nous parle ici de son Maître, des souffrances qu'il a endurées, de sa patience, de son dévouement jusqu'à la mort à ces pauvres brebis errantes dont il devait composer sa bergerie !

Michele Giambono. XVe.

Ces paroles auront un jour leur application dans Pierre lui-même. L'heure viendra où il sera attaché au bois, où il se montrera patient comme son Maître au milieu des outrages et des mauvais traitements. Jésus le lui avait prédit ; car, après lui avoir confié brebis et agneaux, il ajouta que le temps viendrait où Pierre " devenu vieux étendrait ses mains sur la croix ", et que la violence des bourreaux s'exercerait sur sa faiblesse. (Johan. XXI.) Et ceci arrivera non seulement à la personne de Pierre, mais à un nombre considérable de ses successeurs qui tous ne font qu'un avec lui, et que l'on verra, dans la suite des siècles, si souvent persécutés, exilés, emprisonnés, mis à mort. Suivons, nous aussi, les traces de Jésus, en souffrant de bon cœur pour la justice ; nous le devons à Celui qui, étant de toute éternité l'égal de Dieu le Père dans la gloire, a daigné descendre sur la terre pour être " le Pasteur et l'Evêque de nos âmes ".

EVANGILE

La suite du saint Evangile selon saint Jean. Chap. X.

Le miroir de l'humaine salvation. Ecole française. XVe.

" En ce temps-là, Jésus dit aux Pharisiens :

" Je suis le bon Pasteur. Le bon Pasteur donne sa vie pour ses brebis ; mais le mercenaire, et celui qui n'est pas le pasteur, à qui les brebis n appartiennent pas, voyant venir le loup, laisse là les brebis et s'enfuit : et le loup ravit les brebis et les disperse. Or le mercenaire s'enfuit, parce qu'il est mercenaire, et n'a point souci des brebis. Moi, je suis le bon Pasteur, et je connais mes brebis, et elles me connaissent. Comme mon Père me connaît, moi aussi je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Et j'ai d'autres brebis qui ne sont point de cette bergerie ; il faut aussi que je les amène, et elles entendront ma voix, et il n'y aura qu'une bergerie et qu'un Pasteur."

Selon le décret éternel, l'Homme-Dieu, après quelques jours encore, doit cesser d'être visible ici-bas. La terre ne le reverra plus qu'à la fin des temps, lorsqu'il viendra juger les vivants et les morts. Cependant il ne saurait abandonner cette race humaine pour laquelle il s'est offert en sacrifice sur la croix, qu'il a vengée de la mort et de l'enfer en sortant victorieux du tombeau. Il demeurera son Chef dans les deux ; mais sur la terre qu'aurons-nous pour suppléera sa présence ? Nous aurons l'Eglise. C'est à l'Eglise qu'il va laisser toute son autorité sur nous ; c'est entre les mains de l'Eglise qu'il va remettre le dépôt de toutes les vérités qu'il a enseignées ; c'est l'Eglise qu'il va établir dispensatrice de tous les moyens de salut qu'il a destinés aux hommes.

Catacombes Praetexta. Rome. IVe.

Cette Eglise est une vaste société dans laquelle tous les hommes sont appelés à entrer ; société composée de deux sortes de membres, les uns gouvernant et les autres gouvernés, les uns enseignant et les autres enseignés, les uns sanctifiant et les autres sanctifiés. Cette société immortelle est l'Epouse du Fils de Dieu : c'est par elle qu'il produit ses élus. Elle est leur mère unique : hors de son sein le salut ne saurait exister pour personne.

Mais comment cette société subsistera-t-elle ? Comment traversera-t-elle les siècles, et arrivera-t-elle ainsi jusqu'au dernier jour du monde ? Qui lui donnera l'unité et la cohésion ? Quel sera le lien visible entre ses membres, le signe palpable qui la désignera comme la véritable Epouse du Christ, dans le cas où d'autres sociétés prétendraient frauduleusement lui ravir ses légitimes honneurs ? Si Jésus eût dû rester au milieu de nous, nous ne courions aucun risque ; partout où il est, là est aussi la vérité et la vie ; mais " Il s'en va ", nous dit-il, et nous ne pouvons encore le suivre. Ecoutez donc, et apprenez sur quelle base il a établi la légitimité de son unique Epouse.

Durant sa vie mortelle, étant un jour sur le territoire de Césarée de Philippe, ses Apôtres assemblés autour de lui, il les interrogea sur l'idée qu'ils avaient de sa personne. L'un d'eux, Simon, fils de Jean ou Jonas, et frère d'André, prit la parole, et lui dit : " Vous êtes le Christ, Fils du Dieu vivant ". Jésus reçut avec bonté ce témoignage qu'aucun sentiment humain n'avait suggéré à Simon, mais qui sortait de sa conscience divinement inspirée à ce moment ; et il déclara à cet heureux Apôtre que désormais il n'était plus Simon, mais Pierre. Le Christ avait été désigné par les Prophètes sous le caractère symbolique de la pierre (Isai. XXVIII, 16.) ; en attribuant aussi solennellement à son disciple ce titre distinctif du Messie, Jésus donnait à entendre que Simon aurait avec lui un rapport que n'auraient pas les autres Apôtres.

Manuscrit. Speculum humanae salvationis. Allemagne. XIVe.

Mais Jésus continua son discours. Il avait dit à Simon : " Tu es Pierre " ; il ajouta : " et sur cette Pierre je bâtirai mon Eglise ".

Pesons ces paroles du Fils de Dieu :

" Je bâtirai mon Eglise."

Il a donc un projet : celui de bâtir une Eglise. Cette Eglise, ce n'est pas maintenant qu'il la bâtira ; cette œuvre est encore différée ; mais ce que nous savons déjà avec certitude, c'est que cette Eglise sera bâtie sur Pierre. Pierre en sera le fondement, et quiconque ne posera pas sur Pierre ne fera pas partie de l'Eglise.

Ecoutons encore :

" Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre mon Eglise."

Dans le style des Juifs les portes signifient les puissances ; ainsi l'Eglise de Jésus sera indestructible, malgré tous les efforts de l'enfer. Pourquoi ? Parce que le fondement que Jésus lui aura donné sera inébranlable.

Le Fils de Dieu continue :

" Et je te donnerai les clefs du Royaume des cieux."

Dans le langage des Juifs, les clefs signifient le pouvoir de gouvernement, et dans les paraboles de l'Evangile le Royaume de Dieu signifie l'Eglise qui doit être bâtie par le Christ. En disant à Pierre, qui ne s'appellera plus Simon : " Je te donnerai les clefs du Royaume des cieux ", Jésus s'exprimait comme s'il lui eût dit : " Je te ferai le Roi de cette Église, dont tu seras en même temps le fondement ".

Rien n'est plus évident ; mais ne perdons pas de vue que toutes ces magnifiques promesses regardaient l'avenir (Matth. XVI.).

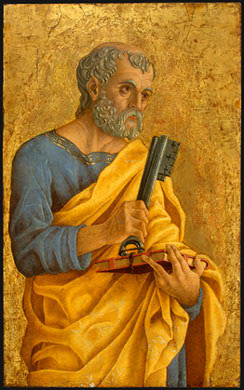

Saint Pierre. Détail. Marco Zoppo. XVe.

Or, cet avenir est devenu le présent. Nous voici arrivés aux dernières heures du séjour de Jésus ici-bas. Le moment est venu où il va remplir sa promesse, et fonder ce Royaume de Dieu, cette Eglise qu'il devait bâtir sur la terre. Fidèles aux ordres que leur avaient transmis les Anges, les Apôtres se sont rendus en Galilée. Le Seigneur se manifeste à eux sur le bord du lac de Tibériade, et après un repas mystérieux qu'il leur a préparé, pendant qu'ils sont tous attentifs à ses paroles, il interpelle tout à coup son disciple :

" Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ?"

Remarquons qu'il ne lui donne pas en ce moment le nom de Pierre ; il se replace au moment où il lui dit autrefois : " Simon, fils de Jonas, tu es Pierre " ; il veut que les disciples sentent le lien qui unit la promesse et l'accomplissement. Pierre, avec son empressement accoutumé, répondu l'interrogation de son Maître : " Oui, Seigneur ; vous savez que je vous aime ". Jésus reprend la parole avec autorité : " Pais mes agneaux ", dit-il au disciple. Puis réitérant la demande, il dit encore : " Simon fils de Jean, m'aimes-tu ?" Pierre s'étonne de l'insistance avec laquelle son Maître semble le poursuivre ; toutefois il répond avec la même simplicité :

" Oui, Seigneur ; vous savez que je vous aime."

Après cette réponse, Jésus répète les mêmes paroles d'investiture :

" Pais mes agneaux."

Les disciples écoutaient ce dialogue avec respect ; ils comprenaient que Pierre était encore une fois mis à part, qu'il recevait en ce moment quelque chose qu'ils ne recevraient pas eux-mêmes. Les souvenirs de Césarée de Philippe leur revenaient à l'esprit, et ils se rappelaient les égards particuliers que leur Maître avait toujours eus pour Pierre depuis ce jour.

Cependant, tout n'était pas terminé encore. Une troisième fois Jésus interpelle Pierre : " Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ?"

A ce coup l'Apôtre n'y tient plus. Ces trois appels que fait Jésus à son amour ont réveillé en lui le triste souvenir des trois reniements qu'il eut le malheur de prononcer devant la servante de Caïphe. Il sent une allusion à son infidélité encore si récente, et c'est en demandant grâce qu'il répond cette fois avec plus de componction encore que d'assurance :

" Seigneur, tout vous est connu ; vous savez que je vous aime."

Alors le Seigneur mettant le dernier sceau à l'autorité de Pierre, prononce ces paroles imposantes :

" Pais mes brebis." (Johann, XXI.).

Le Bon Pasteur. Catacombes Saint-Calixte. Rome. IIe.

Voilà donc Pierre établi Pasteur par celui-là même qui nous a dit : " Je suis le bon Pasteur ". D'abord le Seigneur a donné à son disciple et par deux fois le soin des agneaux ; ce n'était pas encore l'établir Pasteur ; mais quand il le charge de paître aussi les brebis, le troupeau tout entier est placé sous son autorité. Que l'Eglise paraisse donc maintenant, qu'elle s'élève, qu'elle s'étende ; Simon fils de Jean en est proclamé le Chef visible. Est-elle un édifice, cette Eglise ? Il en est la Pierre fondamentale. Est-elle un Royaume ? Il en tient les Clefs, c'est-à-dire le sceptre. Est-elle une bergerie ? Il en est le Pasteur.

Oui, elle sera une bergerie, cette Eglise que Jésus organise en ce moment, et qui se révélera au jour de la Pentecôte. Le Verbe de Dieu est descendu du ciel " pour réunir en un les enfants de Dieu qui auparavant étaient dispersés " (Johann, XI, 52.), et le moment approche où il n'y aura plus " qu'une seule bergerie et un seul Pasteur " (Ibid. X, 16.).

Le Bon Pasteur. Bartolome Esteban Murillo. XVIIe.

Nous vous bénissons, nous vous rendons grâces, Ô notre divin Pasteur ! C'est par vous qu'elle subsiste et qu'elle traverse les siècles, recueillant et sauvant toutes les âmes qui se confient à elle, cette Eglise que vous fondez en ces jours. Sa légitimité, sa force, son unité, lui viennent de vous, son Pasteur tout-puissant et tout miséricordieux. Nous vous bénissons aussi et nous vous rendons grâces, Ô Jésus, pour la prévoyance avec laquelle vous avez pourvu au maintien de cette légitimité, de cette force, de cette unité, en nous donnant Pierre votre vicaire, Pierre notre Pasteur en vous et par vous, Pierre à qui brebis et agneaux doivent obéissance, Pierre en qui vous demeurez visible, Ô notre divin Chef, jusqu'à la consommation des siècles.

Divin Pasteur de nos âmes, qu'il est grand votre amour pour vos heureuses brebis ! Vous allez jusqu'à donner votre vie pour qu'elles soient sauvées. La fureur des loups ne vous fait pas fuir ; vous vous donnez en proie, afin de détourner d'elles la dent meurtrière qui voudrait les dévorer. Vous êtes mort en notre place, parce que vous étiez notre Pasteur. Nous ne nous étonnons plus que vous ayez exigé de Pierre plus d'amour que vous n'en attendiez de ses frères : vous vouliez l'établir leur Pasteur et le nôtre. Pierre a pu répondre avec assurance qu'il vous aimait, et vous lui avez conféré votre propre titre avec la réalité de vos fonctions, afin qu'il vous suppléât quand vous auriez disparu à nos regards. Soyez béni, divin Pasteur ; car vous avez songé aux besoins de votre bergerie qui ne pouvait se conserver Une, si elle eût eu plusieurs Pasteurs sans un Pasteur suprême. Pour nous conformer à vos ordres, nous nous inclinons avec amour et soumission devant Pierre, nous baisons avec respect ses pieds sacrés ; car c'est par lui que nous nous rattachons à vous, c'est par lui que nous sommes vos brebis.

Le Bon Pasteur. Thomas Cole. XIXe.

Conservez-nous, Ô Jésus, dans la bergerie de Pierre qui est la vôtre. Eloignez de nous le mercenaire qui voudrait usurper la place et les droits du Pasteur. Intrus dans la bergerie par une profane violence, il affecte les airs de maître ; mais il ne connaît pas les brebis, et les brebis ne le connaissent pas. Attiré, non par le zèle, mais par la cupidité et l'ambition, il fuit à l'approche du danger. Quand on n'est mû que par des intérêts terrestres, on ne sacrifie pas sa vie pour autrui ; le pasteur schismatique s'aime lui-même ; ce n'est pas vos brebis qu'il aime ; pourquoi donnerait-il sa vie pour elles ? Gardez-nous de ce mercenaire, Ô Jésus ! Il nous séparerait de vous, en nous séparant de Pierre que vous avez établi votre Vicaire. Nous n'en voulons pas connaître d'autre. Anathème à quiconque voudrait nous commander en votre nom, et ne serait pas envoyé de Pierre ! Faux pasteur, il ne poserait pas sur la pierre du fondement, il n'aurait pas les clefs du Royaume des cieux ; il ne pourrait que nous perdre. Accordez-nous, Ô bon Pasteur, de demeurer toujours avec vous et avec Pierre dont vous êtes le fondement, comme il est le nôtre, et nous pourrons défier toutes les tempêtes. Vous l'avez dit, Seigneur :

" L'homme sage a bâti sa maison sur le rocher ; les pluies ont fondu sur elle, les fleuves se sont déchaînés, les vents ont soufflé, toutes ces forces se sont ruées sur la maison, et elle n'est pas tombée, parce qu'elle était fondée sur la Pierre."(Matth. VII, 24, 25.).

00:10 | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 03 mai 2025

3 mai. Invention de la Sainte Croix. 326.

- Invention de la Sainte Croix. 326.

Pape : Saint Sylvestre Ier. Empereur : Constantin.

" Le signe de la Croix apparaîtra dans le ciel, lorsque le Seigneur viendra juger. Alors seront révélés les secrets des coeurs."

Brév. rom., 3 mai, 8e resp. du 2e nocturne.

" Stat Crux dum volvitur orbis."

Saint Bruno. Devise de l'ordre des Chartreux qu'il fonda.

Constantin et sainte Hélène autour de la vraie Croix

L'empereur Constantin, vainqueur par la Croix, lui rendait tous les honneurs dus à ce signe sacré du salut des hommes. Sa mère, sainte Hélène, ne le cédait en rien à la piété de son fils. Inspirée par un mouvement d'en Haut, elle résolut, malgré son grand âge de près de quatre-vingts ans, de visiter les Lieux Saints et de chercher le bois salutaire sur lequel le Sauveur avait répandu Son sang.

L'entreprise ne manquait pas de difficultés ; les païens avaient visé à transformer les lieux à jamais vénérables, témoins de la mort de Jésus-Christ, en y établissant le culte de Vénus et de Jupiter.

Hélène ne se laissa point décourager.

Elle dut d'abord interroger plusieurs Juifs pour identifier les endroits où il se pouvait que les instruments du Supplice eussent été dissimulés ; elle enleva ensuite les traces détestables du paganisme (elle fit d'ailleurs la même chose au lieu où était la crèche du Sauveur et en celui de la Résurrection, ayant fait ôter du premier l'idole d'Adonis, et du second celle de Jupiter) et fit faire des fouilles au pied du Calvaire avec tant de soin et d'ardeur, que bientôt on découvrait trois croix, avec les clous qui avaient percé les mains et les pieds du Rédempteur et le titre que Pilate avait fait placer au-dessus de Sa tête.

Mais comment reconnaître laquelle de ces trois croix était celle du Sauveur ? L'évêque de Jérusalem eut l'heureuse pensée de les faire transporter chez une dame qui était sur le point de mourir ; l'approche des deux premières croix ne produisit aucun résultat, mais dès que la malade eut touché la troisième, elle se trouva guérie. Un autre miracle plus éclatant encore vint confirmer le premier, car un mort qu'on portait en terre ressuscita soudain au contact du bois sacré.

L'impératrice, au comble de la joie, fit bâtir sur le lieu même une magnifique église où fut déposée la plus grande partie de cette Croix ; elle envoya l'autre partie à Constantinople, où Constantin la reçut en triomphe.

Plus tard, le roi des Perses, après avoir pillé Jérusalem, emporta la Croix vénérée ; mais elle fut bientôt reconquise par l'empereur Héraclius. La Croix retrouvée donna lieu à la fête de l'Invention de la Sainte Croix, qui se célèbre le 3 mai ; la Croix reconquise donna lieu à la fête de l'Exaltation de la vraie Croix, qui se célèbre le 14 septembre.

Legenda aurea. Bx J. de Voragine. XVe.

Dès ces époques reculées, la dévotion à la vraie Croix se répandit, avec les précieuses parcelles de l'instrument de notre salut, dans tout l'univers. On suppose même qu'une telle diffusion n'a pu se produire sans une multiplication merveilleuse. C'est ainsi que cet instrument de supplice, autrefois infâme, est devenu un signe de gloire et de triomphe.

Que de fois, depuis l'apparition de la Croix à Constantin, le gage sacré de la Rédemption n'est-il pas miraculeusement apparu à la terre ! La Croix éclate partout à nos yeux, au sommet de nos édifices chrétiens, sur nos voies publiques, sur nos autels, dans nos maisons, sur nos poitrines.

La Croix est la reine du monde.

" Stat Crux dum volvitur orbis !", proclame pour sa part la devise des Chartreux fondés par saint Bruno et dont une traduction pourrait être :

" L'univers entier tourne autour de la Croix qui demeure !"

LE CULTE DE LA VRAIE CROIX EN OCCIDENT

Les fêtes du 3 mai et du 14 septembre. Ces fêtes sont annoncées dans le martyrologe romain de la façon suivante :

- 3 mai, à Jérusalem, l'Invention de la Sainte Croix de Notre-Seigneur, sous l'empereur Constantin.

- 14 septembre, l'Exaltation de la Sainte Croix de Notre Seigneur, quand l'empereur Héraclius, vainqueur du roi Chosroès, la reporta de Perse à Jérusalem.

Si l'on en juge d'après cette rédaction, nous nous trouvons en présence d'un double événemnent dont le plus ancien (IVe siècle) est rattaché à la date du 3 mai, et le plus récent (vers 628) est commémoré au 14 septembre. Est-ce bien ainsi qu'il faut l'entendre, ou n'y a-t-il pas lieu de faire une correction au martyrologe ? La réponse à cette question ressortira de l'étude des origines de ces deux fêtes en Occident.

Héraclius rapporte la vraie Croix à Jérusalem.

1. La fête du 14 septembre est certainement la plus ancienne des deux. De son existence à Rome nous trouvons une mention expresse dans le Liber pontificalis, notice du pape saint Sergius (687 - 701).

" En la sacristie du bienheureux apôtre Pierre, y lisons-nous, se trouve un reliquaire (capsa) où est renfermée une précieuse et considérable portion du bois salutaire de la croix du Sauveur... Au jour de l'Exaltation de la sainte Croix, le peuple Chrétien baise et adore cette relique dans la basilique constantinienne du Saint-Sauveur."

C'est de cette notice que se sont inspirés les martyrologes historiques du Moyen-Age. Bède et Florus s'y sont ancrés pour rédiger la formule du 14 septembre, " Exaltatio sanctae crucis ". Il suit de là que Rome possédait, dans la seconde moitié du VIIIe siècle, et même avant, une relique considérable de la vraie Croix, que l'on célébrait la fête du 14 septembre en son honneur, et qu'il y avait une adoration de la Croix en ce jour dans la basilique du Sauveur (alias Saint-Jean de Latran).

La relique de la vraie croix, dont il est question dans la notice de saint Sergius, n'était pas la seule que possédât la ville de Rome. Une autre basilique constantinienne, Sainte-Croix de Jérusalem, bâtie au IVe siècle près du palais sessorien, avait été dotée d'un pareil trésor par l'impératrice Hélène (voir Liber Pontificalis, notice de saint Sylvestre, édit. L. Duchesne, T. I, p. 179 et 196.).

Pour en revenir à la fête du 14 septembre, elle existait sûrement à Rome dès avant le pape Sergius ; elle y fut certainement importée d'Orient. A l'origine, elle semble avoir eu pour objet de commémorer la dédicace de la basilique du Saint-Sépulcre, au temps de Constantin en 353 (Liber Pontificalis, édit. L. Duchesne, T.I, p. 379.).

Comme chez les Grecs, le souvenir de la dédicace s'effaça devant celui de l'exaltation de la croix, la rédaction du martyrologe romain au 14 septembre ne repose donc pas sur les plus anciens documents : l'insertion du fait d'Héraclius est due à l'oeuvre d'Adon qui, au IXe siècle, la plaça dans son " Vetus Romanum " et dans le martyrologe qui porte son nom (Quentin, Les martyr. hist. du Moyen Age, Paris, 1909, p. 440, 506.).

2. La fête du 3 mai n'est certainement pas aussi ancienne. Elle fut complètement ignorée des Grecs, comme nous l'avons vu. A Rome, on ne la connaît pas encore au VIIe siècle. Les Églises des Gaules, qui ignoraient la fête du 14 septembre, en instituèrent une autre qu'elles placèrent au 3 mai et y attachèrent la même signification, du moins en ce qui concerne la découverte de la vraie Croix.

Cela se produisit au cours du VIIe siècle, mais non d'une façon universelle en Gaule. On trouve la fête du 3 mai mentionnée dans quelques manuscrits du martyrologe hiéronymien, comme ceux de Berne, de Wolfenbuttel, elle ne figure pas dans le manuscrit d'Epternach qui est du début du VIIIe siècle, ni dans le " Lectionnaire de Luxeuil ". On pourrait s'attendre à la trouver dans saint Grégoire de Tours, au " De gloria martyrum ", (chap. V.) ; elle n'y est pas. De plus, le choix de la date du 3 mai se justifie difficilement : on n'en a pas trouvé jusqu'ici d'explication satisfaisante.

Quelques-uns ont prétendu que le 3 mai fut le jour où la vraie Croix fut remise à sa place dans la basilique de Jérusalem quand Héraclius l'y rapporta (Molien, La prière de l'Eglise, T. II, p. 493.). Mais alors comment concilier cette explication avec la rédaction du martyrologe romain qui rattache au 3 mai la découverte de la vraie croix sous Constantin ?

D'autres ont cru que la fête du 3 mai tirait sa première origine de l'adoration de la croix dont nous allons parler : alors, disent-ils, on a choisi le premier jour libre d'après le terme de Pâques, dont l'octave peut aller en certaines années jusqu'au second jour de mai.

L'expression " Dies natalis crucis " pourrait bien donner quelque apparence de raison à ce sentiment, si tant est que l'on puisse donner l'interprétation de " dies natalis " dans le sens du jour où le bois de la Croix commença à mériter les honneurs qui lui ont été rendus dans l'Église : ce jour fut bien le Vendredi Saint où ce bois fut mis en contact avec le corps du Sauveur et imprégné de son sang divin. Les martyrologes ont remplacé " dies natalis " par " inventio ".

L'expression " dies natalis crucis " est dans le " Lectionnaire de Silos " qui est de 650. Dans les anciennes Liturgies franques d'avant Charlemagne, éditées par Mabillon, la fête du 3 mai porte le nom d'" Inventio " et l'on n'y connaît pas la fête du 14 septembre. Ainsi les deux calendriers, le romain et le gallican, auraient eu d'abord chacun leur fête de la croix, puis les 2 fêtes auraient été conservées au moment de la fusion qui s'opéra au temps de Charlemagne. C'est alors que l'on donna sans doute au 3 mai l'objet de la fête du 14 septembre, par l'assignation des leçons du second nocturne de l'Office, car c'est par là que les 2 fêtes se distinguent actuellement, toutes les autres parties de l'Office étant communes aux deux.

Sainte Hélène et la vraie Croix.

L'ADORATION DE LA SAINTE CROIX

Nous avons dit comment elle se pratiquait à Jérusalem : c'est de là qu'elle passa en Occident où l'on constate son existence soit au VIIe, soit au VIIIe siècle. Presque tous les anciens livres liturgiques romains donnent cette adoration comme faisant partie de l'Office, au matin du Vendredi Saint. On croit que cette cérémonie a pu commencer en Gaule, à l'époque où l'empereur Justin II envoya un fragment de la vraie croix à sainte Radegonde pour son monastère de Poitiers (vers 568). Mais déjà Rome possédait des reliques de la vraie croix dans la basilique de Sainte-Croix de Jérusalem : le premier des " Ordines Romani ", que l'on croit postérieur à saint Grégoire le Grand, décrit sommairement la cérémonie de l'adoration de la Croix qui est séparée de l'Office.

L'Office du Vendredi Saint se fait à Saint-Jean de Latran ; quand la première partie est terminée, on se rend processionnellement à Sainte-Croix-de-Jérusalem. Sur le parcours de la procession, on chante des Psaumes, le pape est pieds nus et tout le monde avec lui. On lui lave les pieds ; après quoi, il présente la Croix au peuple en chantant l'antienne " Ecce lignum crucis ", laquelle est souvent combinée avec le long Psaume " Beati immaculati ". Un ordo d'Einsiedeln dit que cette antienne est exécutée pendant la procession du Latran à Sainte-Croix et au retour.

Après l'adoration de la Croix, la Messe des présanctifiés se célèbre à Sainte-Croix-de-Jérusalem.

En France, l'exemple du roi saint Louis donna beaucoup d'éclat à l'adoration de la Croix, le jour du Vendredi Saint. On le voyait sortir du palais et se rendre à la Sainte-Chapelle, pieds nus, la tête découverte, le col nu, habillé comme le plus pauvre homme du monde ; ses enfants le suivaient en même humilité ; quand il avait adoré la Croix dans la posture la plus humble, il revêtait ses ornements royaux, exposait lui-même le morceau de la vraie croix à la vénération du peuple. L'Office achevé, il prenait son repas avec du pain et de l'eau.

Au Moyen-Age, en Gaule et en Espagne, l'adoration de la croix avait tous les caractères d'un vrai drame. Rome, au XIVe siècle, accepta ce déploiement de solennité. C'est dans l'Ordo XIV, sous Clément V en 1311, que l'on trouve la cérémonie au complet.

Dans la procession qui part de Saint-Jean de Latran, le plus jeune cardinal-prêtre porte la sainte réserve, tout le monde est pieds nus, on récite des Psaumes sans les chanter, en arrivant à Sainte-Croix on se prosterne au milieu de l'église, la croix est découverte graduellement pendant qu'on chante 3 fois : " Ecce lignum crucis ", en élevant la voix à chaque fois ; tous se prosternent.

La Croix est ensuite déposée sur les marches où les membres du clergé viennent l'adorer après une triple prostration. On la présente à l'adoration des fidèles pendant le chant des impropères.

Lorsque l'adoration est terminée, on entonne un chant de triomphe, " Crucem tuam adoramus ", où se traduit la joie inspirée par la pensée du Salut apporté au monde par le bois de la croix.

Cette dernière pensée nous explique pourquoi l'Église a voulu joindre le souvenir de la croix aux solennités pascales : c'est par la croix qu'ont commencé le Règne et le triomphe de Jésus-Christ. Aussi, dans l'Office férial, trouvons-nous le suffrage des saints remplacé par l'antienne à la Croix, durant tout le temps pascal.

Invention de la Croix. Gravure de François Chesneau.

HYMNES

Les Eglises de l'Orient et de l'Occident ont produit un grand nombre de compositions liturgiques en l'honneur de la sainte Croix ; voici une belle illustration avec l'immortel cantique de Venance Fortunat :

" L'étendard du Roi s'avance ; voici briller le mystère de la Croix, sur laquelle celui qui est la Vie a souffert la mort, et par cette mort nous a donne la vie.

C’est là que transperce du fer cruel d'une lance, son ente épancha l'eau et le sang pour laver la souillure de nos crimes.

Il s'est accompli, l'oracle de David qui, dans ses vers inspirés, avait dit aux nations :

" Dieu régnera par le bois."

Tu es beau, tu es éclatant, arbre paré de la pourpre du Roi ; noble tronc appelé à l'honneur de toucher des membres si sacrés.

Heureux es-tu d'avoir porté suspendu à tes bras celui qui fut le prix du monde ! Tu es la balance où fut pesé ce corps, notre rançon ; tu as enlevé à l'enfer sa proie.

Salut, Ô Croix, notre unique espérance ! toi qui nous as conduits aux joies pascales, accrois la grâce dans le juste, efface le crime du pécheur.

Que toute âme vous glorifie, Ô Trinité, principe de notre salut ; vous nous donnez la victoire par la Croix, daignez y ajouter la récompense.

Amen."

Le contact de la vraie Croix guérit le malade.

L'Hymne suivante, pleine de grandeur et de majesté, se trouve dans nos anciens Bréviaires romains-français, à la fête de l'Invention de la sainte Croix :

" Salut, Ô Croix sainte ! Salut, Ô gloire du monde, notre espoir véritable, source de nos joies, signe de salut, protection dans les périls, arbre de vie qui portes Celui qui est la Vie universelle !

Rachetés sur toi, nous aimons à chanter tes louanges, Croix adorable, principe de vie, l'amour et l'honneur des hommes. Nous aimons à redire :

" Le bois nous fit esclaves, et tu nous affranchis, Ô bois !"

Ô Christ, Toi qui anéantis sur la Croix la faute originelle, daigne nous purifier de nos taches personnelles ; aie pitié de l'homme fragile ; par ta Croix sainte pardonne à ceux qui sont tombés.

Par le signe de la Croix protège, sauve, bénis, sanctifie ton peuple tout entier ; écarte les maux de l'âme et du corps ; que tout fléau se dissipe en présence de ce signe tout-puissant.

Louange à Dieu le Père dans la Croix de son Fils ! Hommage pareil à l'Esprit-Saint ! Joie aux Anges, les citoyens du ciel ! Honneur sur la terre à l'Invention de la Croix !

Amen."

00:15 Publié dans I | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 02 mai 2025

2 mai. Saint Athanase, patriarche d'Alexandrie, docteur de l'Eglise. 373.

- Saint Athanase, patriarche d'Alexandrie, docteur de l'Eglise. 373.

Papes : Saint Marcellin ; saint Damase. Empereurs : Dioclétien ; Valens.

" En louant saint Athanase, c'est la vertu même que je loue. N'est-ce pas en effet louer la vertu que de faire l'élogede celui qui réunissait toutes les vertus dans sa personne ? Athanase fut la colonne de l'Eglise? Il devint, par sa conduite, le modèle des évêques. On était orthodoxe qu'autant que l'on professait la même doctrine que lui."

Saint Grégoire de Naziance, panégyrique de saint Athanase.

Saint Athanase. Fresque. Eglise du Saint-Sauveur.

Le cortège de notre divin Roi, qui s'accroît chaque jour d'une manière si brillante, se renforce aujourd'hui par l'arrivée de l'un des plus valeureux champions qui aient jamais combattu pour sa gloire. Est-il un nom plus illustre que celui d'Athanase parmi les gardiens de la Parole de vérité que Jésus a confiée à la terre ? Ce nom n'exprime-til pas à lui seul le courage indomptable dans la garde du dépôt sacré, la fermeté du héros en face des plus terribles épreuves, la science, le génie, l'éloquence, tout ce qui peut retracer ici-bas l'idéal de la sainteté du Pasteur unie à la doctrine de l'interprète des choses divines ? Athanase a vécu pour le Fils de Dieu ; la cause du Fils de Dieu fut la même que celle d'Athanase ; qui bénissait Athanase bénissait le Verbe éternel, et celui-là maudissait le Verbe éternel qui maudissait Athanase.

Jamais [dom Prosper Guéranger, dans L'année liturgique, écrit ici depuis le milieu du XIXe siècle] notre sainte foi ne courut sur la terre un plus grand péril que dans ces tristes jours qui suivirent la paix de l'Eglise, et furent témoins de la plus affreuse tempête que la barque de Pierre ait jamais essuyée. Satan avait en vain espéré éteindre dans des torrents de sang la race des adorateurs de Jésus ; le glaive de Dioclétien et de Galérius s'était émoussé dans leurs mains, et la croix paraissant au ciel avait proclamé le triomphe du christianisme.

Tout à coup l'Eglise victorieuse se sent ébranlée jusque dans ses fondements ; dans son audace l'enfer a vomi sur la terre une hérésie qui menace de dévorer en peu de jours le fruit de trois siècles de martyre. L'impie et obscur Arius ose dire que celui qui fut adoré comme le Fils de Dieu par tant de générations depuis les Apôtres, n'est qu'une créature plus parfaite que les autres. Une immense défection se déclare jusque dans les rangs de la hiérarchie sacrée ; la puissance des Césars se met au service de cette épouvantable apostasie ; et si le Seigneur lui-même n'intervient, les hommes diront bientôt sur la terre que la victoire du christianisme n'a eu d'autre résultat que de changer l'objet de l'idolâtrie, en substituant sur les autels une créature à d'autres qui avaient reçu l'encens avant elle.

Mais celui qui avait promis que les portes de l'enter ne prévaudraient jamais contre son Eglise, veillait à sa promesse. La foi primitive triompha; le concile de Nicée reconnut et proclama le Fils consubstantiel au Père ; mais il fallait à l'Eglise un homme en qui la cause du Verbe consubstantiel fut, pour ainsi dire, incarnée, un homme assez docte pour déjouer tous les artifices de l'hérésie, assez fort pour attirer sur lui tous ses coups, sans succomber jamais.

Fresque. Monastère Protaton. Mont-Athos. Grèce. VIIIe.

Ce fut Athanase ; quiconque adore et aime le Fils de Dieu doit aimer et glorifier Athanase. Exilé jusqu'à cinq fois de son Eglise d'Alexandrie, poursuivi à mort par les ariens, il vint chercher tantôt un refuge, et tantôt un lieu d'exil dans l'Occident, qui apprécia l'illustre confesseur de la divinité du Verbe. Pour prix de l'hospitalité que Rome s'honora de lui accorder, Athanase lui fit part de ses trésors. Admirateur et ami du grand saint Antoine, il cultivait avec une tendre affection l'élément monastique, que la grâce de l'Esprit-Saint avait fait éclore dans les déserts de son vaste patriarcat ; il porta à Rome cette précieuse semence, et les moines qu'il y amena furent les premiers que vit l'Occident. La plante céleste s'y naturalisa ; et si sa croissance fut lente d'abord, elle y fructifia dans la suite au delà de ce qu'elle avait fait en Orient.

Athanase, qui avait su exposer avec tant de clarté et de magnificence dans ses sublimes écrits le dogme fondamental du christianisme, la divinité de Jésus-Christ, a célébré le mystère de la Pâque avec une éloquente majesté dans les Lettres festales qu'il adressait chaque année aux Eglises de son patriarcat d'Alexandrie. La collection de ces lettres, que l'on regardait comme perdues sans retour, et qui n'étaient connues que par quelques courts fragments, a été retrouvée presque tout entière, dans le monastère de Sainte-Marie de Scété, en Egypte. La première, qui se rapporte à l'année 329, débute par ces paroles aux fidèles soumis à son autorité pastorale et qui expriment admirablement les sentiments que doit réveiller chez tous les chrétiens l'arrivée de la Pâque :

" Venez, mes bien-aimés, venez célébrer la fête ; l'heure présente vous y invite. En dirigeant sur nous ses divins rayons, le Soleil de justice nous annonce que l'époque de la solennité est arrivée. A cette nouvelle, faisons fête, et ne laissons pas l'allégresse s'enfuir avec le temps qui nous l'apporte, sans l'avoir goûtée."

Durant ses exils, Athanase continua d'adresser à ses peuples la Lettre pascale ; quelques années seulement en furent privées. Voici le commencement de celle par laquelle il annonçait la Pâque de l'année 338 ; elle fut envoyée de Trêves à Alexandrie :

" Bien qu'éloigné de vous, mes Frères, je n'ai garde de manquer à la coutume que j'ai toujours observée à votre égard, coutume que j'ai reçue de la tradition des Pères. Je ne resterai pas dans le silence, et je ne manquerai pas de vous annoncer l'époque de la sainte Fête annuelle, et le jour auquel vous en devez célébrer la solennité. En proie aux tribulations dont vous avez sans doute entendu parler, accablé des plus graves épreuves, placé sous la surveillance des ennemis de la vérité qui épient tout ce que j'écris, afin d'en faire une matière d'accusation et d'accroître par là mes maux, je sens néanmoins que le Seigneur me donne de la force et me console dans mes angoisses. J'ose donc vous adresser la proclamation annuelle, et c'est au milieu de mes chagrins, à travers les embûches qui m'environnent, que je vous envoie des extrémités de la terre l'annonce de la Pâque qui est notre salut. Remettant mon sort entre les mains du Seigneur, j'ai voulu célébrer avec vous cette fête : la distance des lieux nous sépare, mais je ne suis pas absent de vous. Le Seigneur qui accorde les fêtes, qui est lui-même notre fête, qui nous fait don de son Esprit, nous réunit spirituellement par le lien de la concorde et de la paix."

Qu'elle est magnifique, cette Pâque célébrée par Athanase exilé sur les bords du Rhin, en union avec son peuple qui la fêtait sur les rives du Nil ! Comme elle révèle le lien puissant de la sainte Liturgie pour unir les hommes et leur faire goûter au même moment, et en dépit des distances, les mêmes émotions saintes, pour réveiller en eux les mêmes aspirations de vertu ! Grecs ou barbares, l'Eglise est notre patrie commune ; mais la Liturgie est, avec la Foi, le milieu dans lequel nous ne formons tous qu'une même famille, et la Liturgie n'a rien de plus expressif dans le sens de l'unité que la célébration de la Pâque. Les malheureuses Eglises de l'Orient et de l'empire russe, en s'isolant du reste du monde chrétien pour fêter à un jour qui n'est qu'à elles la Résurrection du Sauveur, montrent déjà par ce seul fait qu'elles ne font pas partie de l'unique bergerie dont il est l'unique pasteur.

Eglise Sainte-Colombe. La Flèche. Maine. XIXe.

Une lutte perpétuelle est l'inévitable condition du bien dans l'humanité déchue. Dieu le fit voir à son Eglise, lorsque, après avoir si glorieusement vaincu la persécution, elle eut à repousser les attaques non moins formidables de l'hérésie. Celle-ci, il est vrai, dès l'apparition du Christianisme, avait cherché à troubler les conquêtes de la foi ; mais, devant le glaive des tyrans et la gloire des martyrs, elle avait fait peu de bruit et obtenu peu de succès.

Pour comprendre la vie de saint Athanase, il est nécessaire de connaître le schisme de Mélécien et l'hérésie arienne. Saint Pierre, prédécesseur d'Achillas sur le siège d'Alexandrie, par son indulgence envers les Chrétiens qui avaient offert de l'encens aux idoles pour échapper à la mort et qui s'en repentaient, avait déplu à Mélèce, évêque de Lycopolis. Ce dernier se sépara de la communion de Pierre et forma un schisme ; ses partisans prirent le nom de Méléciens. Arius, qui des sables de la Libye était venu chercher fortune dans la capitale de l'Egypte, se joignit à ces schismatiques.

Néanmoins, il parvint à gagner, par un faux repentir, les bonnes grâces d'Achillas, patriarche d'Alexandrie, qui l'éleva au sacerdoce et lui confia le gouvernement d'une de ses paroisses nommée Baucolis.

Ce n'était pas assez pour son ambition : il aspirait au patriarcat ; mais saint Alexandre lui fut justement préféré, pour sa piété, sa charité envers les pauvres, sa science sacrée et son éloquence. Blessé dans son orgueil et voulant à toute fin jouer un rôle dans le monde, il se fit chef d'une nouvelle doctrine, qui fut bientôt déclarée hérétique.

Il enseignait que Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais une simple créature, plus parfaite que les autres, et formée avant elles, non pas cependant de toute éternité.

Or, si Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas Dieu, à quoi aboutissent les espérances des Chrétiens !?

Arius ne négligea rien pour répandre ces erreurs dans le peuple ; il alla jusqu'à les mettre en chansons pour les ouvriers, les meuniers, les matelots, les voyageurs.

Alexandre, n'ayant pu ramener cet hérésiarque par les voies de la douceur, le fit condamner par un concile tenu à Alexandrie, et écrivit aux évêques qui n'avaient pu y assister, pour leur en faire connaître les décisions.

Jamais, peut-être, aucun chef d'hérésie ne posséda à un plus haut degré qu'Arius les qualités propres à ce maudit et funeste rôle. Instruit dans les lettres et dans la philosophie des Grecs, doué d'une rare souplesse de dialectique et de langage, il excellait à donner à l'erreur les traits et le charme de la vérité? Son extérieur aidait à la séduction. D'un âge déjà avancé, il joignait à une haute taille la dignité du vieillard. Son orgueil se dérobait sous un vêtement simple, sous un visage modeste, recueilli, mortifié, qui lui donnait un faux air de sainteté, et avec lequel il savait allier un abord gracieux, un ton doux et insinuant.

Saint Athanase. Icône. Prizren. Kossovo. XXe.

Banni du sanctuaire, il quitta Alexandrie où il s'était fait déjà de nombreux partisans, et alla demander asile à Eusèbe, évêque de Césarée, dans la Palestine. Celui-ci était l'un des plus savants hommes de son siècle et l'auteur d'excellents ouvrages pour lesquels la postérité a partagé l'admiration de ses contemporains. Par son habileté dialectique, il sut entrer dans les grâces d'Eusèbe et obtenir de lui sa neutralité. Il sut alors intéresser plusieurs autres évêques de la région et en particulier un autre Eusèbe, parent de la famille impériale, qui avait apostasié dans la dernière persécution, et qui, de sa propre autorité, avait osé abandonner le siège de Béryte, en Judée, pour celui de Nicomédie, siège de la cour impériale.

Son rang, sa naissance, sa réputation donnait à cet Eusèbe un ascendant certain. Il fit venir Arius à Nicomédie, prit son parti et revendiqua auprès de la cour impériale son " rétablissement " sur le siège d'Alexandrie. Alexandre fut intraitable et renouvella ses condamnations.

L'empereur Constantin fut très irrité de ce trouble religieux qui agitait ses états. L'Eusèbe de Nicomédie lui représenta que le différent entre Alexandre et Arius n'était qu'une vaine querelle de mots et que l'origine de ces troubles devait être attribuée au zèle amer d'Alexandre et non point à Arius.

Fort de cette présentation mensongère, l'empereur écrivit alors aux deux parties, et députa Osius, évêque de Cordoue, en les exhortant à la concorde et à la réconciliation. Mais le mal gagnait et ses exhortations ne servirent à rien, si ce n'est peut-être, hélas, à confortéer Arius et ses sectateurs.

La mission d'Osius ne fut pas vaines. Celui-ci mesura à quel point Arius était de mauvaise foi et à quel point le parti d'Alexandre, pour ferme qu'il était, était la marque du pilier inébranlable qui soutien la vraie foi. Cela lui inspira, afin, entre autre, d'éclairer toute l'Eglise sur la perversité d'Arius, de préparer un concile, qui se réunit à Nicée, non loin de Nicomédie, en 325.

Parmi les 318 éminents participants à ce concile, il ne s'en trouva que 17 qui était infectés de l'hérésie d'Arius. Depuis le 19 juin jusqu'au 25 août, on discuta de divers points de dogme et de discipline, jusqu'au jour où Arius vint exposer sa doctrine. Les Pères du concile avaioent bien du mal à écouter calmement les monstruosités de l'hérésiarques.

Enfin, on présenta les conclusions dans une séance solennelle, qu'Osius présidait à la place du pape et en présence de l'empereur. L'hérésie fut terrassée devant le terme consubstantiel, expression aussi concise qu'énergique de l'unité de nature dans les trois personnes divines. L'univers répéta avec transport le symbole de Nicée, magnifique développement du symbole des Apôtres, hymne sublime de foi, d'amouret de reconnaissance.

Les évêques ariens le souscrivirent, après plus ou moins de résistance, à l'exception de deux, qui furent déposés par le concile et, avec Arius, condamnés par l'empereur au bannissement.

Parmi ceux qui, au concile, furent des plus décisifs adversaires d'Arius, se distingua un jeune lévite, savant, fort dans la foi, éloquent et simple à la fois, et qui déjoua les voies les plus perverses de l'hérésiarque jusqu'à ce qu'il soit confondu tout de bon : saint Athanase. Cette contribution déterminante à la victoire de l'Eglise lui attira définitivement une haine implacable et jamais démentie de la part des Ariens par lui confondus.

Enfant d'une famille distinguée et chrétienne d'Alexandrie, il s'était attaché de bonne heure à saint Alexandre qui l'avait élevé et aimé comme un fils. Progressant rapidement dans les lettres et la piété, il combla de joie son saint maître au point que celui-ci, nous l'avons vu, se l'attacha pour aller au concile de Nicée, alors qu'Athanase n'était encore que diacre.

Mais la haine des Ariens se poursuivit. La malice des hérétiques ne servit qu'à faire ressortir l'énergie de cette volonté de fer, la sainteté de ce grand coeur, les ressources de cet esprit fécond, la splendeur de ce fier génie. Exilé par l'empereur Constantin, il lui fit cette réponse :

" Puisque vous cédez à mes calomniateurs, le Seigneur jugera entre vous et moi."

Et certes, avant de mourir, Constantin le rappela, et Athanase fut reçu en triomphe dans sa ville épiscopale. Le vaillant champion de la foi eut à subir bientôt un nouvel exil, et deux conciles ariens ne craignirent pas de pousser la mauvaise foi et l'audace jusqu'à le déposer de son siège.

Dans un concile réuni à Tyr, et composé d'évêques ariens pour la plupart, ils subornèrent une femme pour lui faire dire qu'Athanase, étant logé chez elle, lui avait fait violence. Il fut donc introduit, et avec lui l'un de ses prêtres nommé Timothée, qui, feignant d'être Athanase, s'adressa ainsi à cette femme :

" C'est donc moi qui ai logé chez vous, moi qui vous ai violée ?

— Oui ! répondit-elle effrontément ; c'est vous qui m'avez fait violence " ; et elle affirmait le fait avec serment, implorant la justice des évêques pour être vengée d'une telle injure. La fourberie fut ainsi découverte, et l'impudence de cette femme fut confondue.

Les Ariens firent aussi courir le bruit qu'un évêque nommé Arsène avait été assassiné par Athanase. Ils tinrent cet évêque caché, et produisirent la main d'un mort, accusant Athanase d'avoir coupé cette main à Arsène pour s'en servir dans des opérations magiques. Mais Arsène, s'étant échappé de nuit, vint se présenter devant le concile, et par sa présence dévoila la scélératesse impudente des ennemis d'Athanase. Ils ne laissèrent pas de dire que la justification d'Athanase était le résultat d'opérations magiques, et ne cessèrent de conspirer contre sa vie. Ils le firent exiler, et il fut relégué à Trêves dans la Gaule.

Sous le règne de l'empereur Constance, qui était fauteur des ariens, Athanase fut agité par de longues et rudes tempêtes : il eut à souffrir d'incroyables persécutions, et parcourut une grande partie du monde romain. Chassé diverses fois de son Eglise, dont un long temps qu'il passa dans les Gaules à Trèves, où il se lia avec l'évêque de ce siège, saint Maximin, il y fut rétabli à plusieurs reprises par l'autorité du pape Jules, par la protection de l'empereur Constant, frère de Constance, par les décrets du Concile de Sardique et de celui de Jérusalem. Mais les ariens ne cessèrent pas un seul jour d'être ses ennemis acharnés. Leur fureur opiniâtre le réduisit jusqu'à chercher une retraite dans une citerne pour éviter la mort, et il demeura là cinq ans, sans avoir d'autre confident qu'un de ses amis qui lui portait en secret sa nourriture.

Après la mort de Constance, Julien l'Apostat, qui lui succéda à l'empire, ayant permis aux évoques exilés de retourner à leurs Eglises, Athanase rentra dans Alexandrie, et y fut reçu avec de grands honneurs. Mais peu après, par l'intrigue des mêmes ariens, il se vit persécuté par Julien, et obligé à s'éloigner encore. Les satellites de ce prince le poursuivant pour le mettre à mort, il fit retourner exprès vers eux le vaisseau sur lequel il s'enfuyait, et dans la rencontre ceux-ci avant demandé combien Athanase était loin encore, il leur répondit lui-même qu'il l'était peu.

Ils continuèrent ainsi à le poursuivre en lui tournant le dos ; et, s'étant ainsi sauvé de leurs mains, il rentra à Alexandrie, et s'y tint caché jusqu'à la mort de Julien. Une autre tempête s'étant élevée contre lui, il demeura caché durant quatre mois dans le sépulcre de son père.

Enfin, délivré par le secours divin de tant de périls de tous genres, il mourut dans son lit à Alexandrie, sous Valens. Sa vie et sa mort furent illustrées par de grands miracles. Il a compose beaucoup d'ouvrages célèbres, dans lesquels il a pour but de nourrir la piété et d'éclaircir la foi catholique. Il gouverna très saintement l'Eglise d'Alexandrie, durant quarante-six ans, au milieu des plus étonnantes vicissitudes.

00:19 Publié dans A | Lien permanent | Commentaires (1)

jeudi, 01 mai 2025

1er Mai. Saint Jacques le Mineur & saint Philippe, Apôtres. Ier siècle.

- Saint Jacques le Mineur & saint Philippe, Apôtres, martyrs. Ier siècle.

Pape : Saint Pierre. Empereur : Néron.

" Priez avec foi et sans défiance, car celui qui est dans la défiance est semblable au flot de la mer qui est agité et emporté çà et là par le vent."

Ep. Jac., I, 6.

" Saint Philippe, après avoir reçu le Saint-Esprit, se rendit dans la Scythie qui lui était échu en partage, et convertit presque toute cette nation à la foi chrétienne."

Bréviaire romain.

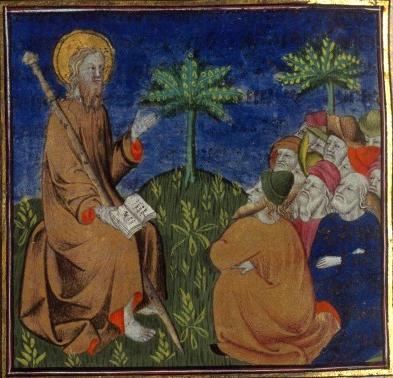

Saint Jacques et saint Philippe. Bréviaire à l'usage de Besançon. XVe.

Deux des heureux témoins de la résurrection de notre bien-aimé Sauveur se présentent à nous aujourd'hui. Philippe et Jacques viennent nous attester que leur Maître est véritablement ressuscité d'entre les morts, qu'ils l'ont vu, qu'ils l'ont touché, qu'ils se sont entretenus avec lui durant ces quarante jours ; et afin que nous ne doutions pas de la sincérité de leur témoignage, ils tiennent en main les instruments du martyre qu'ils ont subi pour attester que Jésus, après avoir souffert la mort, est sorti vivant du tombeau. Philippe s'appuie sur la croix où il a été attaché comme son Maître ; Jacques nous montre la massue sous les coups de laquelle il expira.

La prédication de Philippe s'exerça dans les deux Phrygies, et son martyre eut lieu à Hiérapolis. Il était dans les liens du mariage lorsqu'il fut appelé par le Christ, et nous apprenons des auteurs du second siècle qu'il avait eu trois filles qui s'élevèrent à une haute sainteté, et dont l'une jeta un grand éclat sur l'Eglise d'Ephèse à cette époque primitive.

Plus connu que Philippe, Jacques a été appelé le Frère du Seigneur, parce qu'un lien étroit de parenté unissait sa mère à celle de Jésus ; mais dans ces jours de la Pâque il se recommande d'une manière spéciale à notre admiration. Nous savons, par l'Apôtre saint Paul, que le Sauveur ressuscité daigna favoriser saint Jacques d'une apparition particulière. Une telle distinction répondait, sans aucun doute, à un dévouement particulier de ce disciple envers son Maître. Nous apprenons de saint Jérôme et de saint Epiphane que le Sauveur, en montant aux cieux, recommanda à Jacques l'Eglise de Jérusalem, et que ce fut pour répondre à la pensée du Maître que cet Apôtre fut établi premier Evêque de cette ville. Au IVe siècle, les chrétiens de Jérusalem conservaient encore avec respect la chaire sur laquelle Jacques siégeait, quand il présidait l'assemblée des fidèles. Nous savons également par saint Epiphane qu'il portait au front une lame d'or, symbole de sa dignité ; son vêtement était une tunique de lin.

Saint Jacques et saint Philippe. Heures à l'usage de Rome. XVe.

La renommée de sa vertu fut si grande que, dans Jérusalem, tout le monde l'appelait le Juste ; et les Juifs assez aveugles pour ne pas comprendre que l'affreux désastre de leur ville était le châtiment du déicide, en cherchèrent la cause dans le meurtre de Jacques qui avait succombé sous leurs coups en priant pour eux. Nous sommes à même de pénétrer l'âme si sereine et si pure du saint Apôtre, en lisant l'admirable Epître où il nous parle encore. C'est là que, dans un langage tout céleste, il nous enseigne que les oeuvres doivent accompagner la foi, si nous voulons être justes de cette justice qui nous rendra semblables à notre Chef ressuscité.

Le corps de saint Jacques et celui de saint Philippe reposent à Rome dans la Basilique appelée des Saints-Apôtres. Ils forment un des trésors les plus sacrés de la ville sainte, et l'on a lieu de croire que ce jour est l'anniversaire même de leur Translation. Sauf les fêtes de saint Jean l'Evangéliste et de saint André, frère de saint Pierre, l'Eglise de Rome fut longtemps sans célébrer les fêtes particulières des autres Apôtres ; elle les réunissait dans la solennité de saint Pierre et de saint Paul, et nous retrouverons encore un reste de cet antique usage dans l'Office du 29 juin. La réception des corps de saint Philippe et de saint Jacques, apportés d'Orient vers le VIe siècle, donna lieu à l'institution de la fête d'aujourd'hui en leur honneur ; et cette dérogation amena insensiblement sur le Cycle l'insertion des autres Apôtres et des Evangélistes.

Saint Philippe châtiant les adorateurs de Mars.

Missel à l'usage du Mans. XVe.

Saint Philippe, né à Bethsaïde, fut l'un des douze Apôtres qui furent appelés les premiers par le Christ notre Seigneur. Ce fut par lui que Nathanaël apprit que le Messie promis dans la Loi était venu, et qu'il fut présenté au Seigneur. La familiarité que le Christ eut avec lui parait en ce que plusieurs ils ayant désiré voir le Sauveur, vinrent s'adresser à Philippe, et que le Seigneur, voulant lui-même donner à manger dans le désert à une multitude de personnes, dit à cet Apôtre : " Où achèterons-nous des pains pour étonner à tout ce monde ?" Philippe, après avoir reçu le Saint-Esprit, se rendit dans la Scythie qui lui était échue en partage pour y prêcher l'Evangile, et il convertit cette nation presque tout entière à la foi chrétienne. Enfin, étant venu à Hiérapolis en Phrygie, il fut attaché à la croix pour le nom du Christ, et accablé à coups de pierre, le jour des calendes de mai. Les Chrétiens ensevelirent son corps dans le lieu même où il avait souffert ; d'où il a été ensuite transporté à Rome, et déposé avec celui de l'Apôtre saint Jacques dans la basilique des Douze-Apôtres.

Saint Jacques, frère du Seigneur, surnommé le Juste, s'abstint dès son jeune âge de vin et de tout ce qui peut enivrer, ne mangea point de chair, ne coupa jamais ses cheveux et n'usa ni de bains ni de parfums. Il avait seul la permission d'entrer dans le sanctuaire ; ses vêtements étaient de lin ; il était si assidu à la prière, que ses genoux s'étaient durcis comme la peau d'un chameau. Après l'Ascension du Christ, les Apôtres le créèrent évoque de Jérusalem ; et ce fut à lui que Pierre, délivré de prison par un Ange, en envoya porter la nouvelle. Une controverse s'étant élevée dans le Concile de Jérusalem, au sujet de la loi et de la Circoncision, Jacques suivit le sentiment de Pierre, et fit un discours aux Frères, dans lequel il prouva que les Gentils étaient aussi appelés, et dit qu'il fallait écrire aux Frères absents de ne pas leur imposer le joug de la loi mosaïque. C'est de lui aussi que parle l'Apôtre, lorsqu'il dit aux Galates : " Je ne vis aucun autre d'entre les Apôtres, sinon Jacques frère du Seigneur ".

Saint Jacques le Mineur. Georges de La Tour. XVIIe.

La sainteté de Jacques était si grande et si reconnue, que beaucoup de personnes s'empressaient pour toucher le bord de son habit. Etant arrivé à l'âge de quatre-vingt-seize ans, ayant gouverné très saintement l’Eglise de Jérusalem durant trente années , comme il prêchait avec une constance merveilleuse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il fut d'abord assailli de pierres, et ensuite mené à l'endroit le plus élevé du Temple, d'où on le précipita. Il gisait étendu par terre, les jambes brisées et demi-mort, et il levait les mains au ciel et priait Dieu pour le salut de ses bourreaux, disant : " Pardonnez-leur, Seigneur ; car ils ne savent ce qu'ils font ". Il faisait cette prière, lorsqu'un foulon lui déchargea sur la tête un coup de son pilon, dont le saint mourut, en la septième année de Néron. Il fut enseveli près du Temple, au lieu même où il était tombé. Il a écrit une lettre qui est une des sept Epîtres Catholiques.

HYMNES

L'Eglise grecque célèbre les deux Apôtres à des jours différents, qui sont les anniversaires de leur martyre. Nous extrairons d'abord les strophes suivantes consacrées à la louange de saint Philippe :

" Réfléchissant les feux de celui qui est la grande lumière, tu as resplendi, Ô Philippe, comme un astre de la plus grande beauté. Tu cherchais le Père des lumières dans son propre Fils, et tu l'y as rencontré. C'est en effet dans la lumière que l'on trouve la lumière, et le Fils est la forme de la substance du Père ; il nous révèle que le Père est son archétype. Demande-lui, Ô Apôtre, qu'ils soient sauvés, ceux qui ont été marqués de son sang divin.

Ô prodige admirable l'Apôtre Philippe, envoyé de Dieu comme un agneau au milieu des loups, se promène sans crainte parmi ces animaux meurtriers ; par la foi il en a fait des agneaux, il a transformé divinement le monde. Ô œuvre de la foi ! Ô puissance admirable ! Toi qui seul es miséricordieux, laisse-toi fléchir par ses prières, et daigne sauver nos âmes.

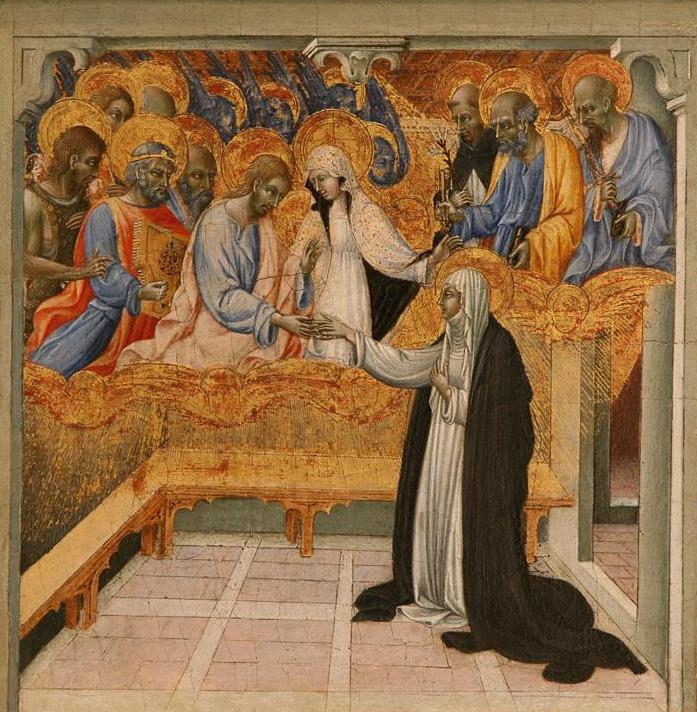

Notre Seigneur Jésus-Christ apparaît à Saint Jacques le Mineur

Vies de saints. R. de Montbaston. XIVe.

Ô prodige admirable ! L'Apôtre Philippe a paru dans le monde comme un puits d'eaux vives où l'on puise la sagesse ; de ce puits dérivaient les enseignements sacrés ; dans ses ruisseaux nous avons bu une eau miraculeuse. Ouvrier divin, que de merveilles tu as opérées ! Aussi vénérons-nous ta mémoire avec foi.

Tu as abandonné tout ce qui est de la terre, afin de suivre le Christ ; l'Esprit Saint t'a rempli de ses inspirations, Ô Philippe ! Il t'a envoyé vers les nations perdues, pour amener les hommes à la lumière de la connaissance divine. Le combat que tu désirais avec ardeur, tu l'as rencontré dans les supplices divers auxquels tu as été soumis, et tu as rendu ton âme à Dieu : demande-lui, Ô bienheureux, qu'il daigne nous accorder sa grande miséricorde.

Mettant en fuite les démons, apparaissant comme un astre aux veux de ceux qui étaient plonges élans les ténèbres, tu leur as montré le Soleil éblouissant qui est sorti de la Vierge, tu as renverse les temples des idoles, et rassemble les Eglises pour la gloire de notre Dieu; c'est pourquoi nous te vénérons, et célébrant avec transport ta divine mémoire, nous crions vers toi d'une voix unanime : Apôtre Philippe, prie le Christ Dieu de nous accorder la rémission de nos péchés, à nous qui célébrons avec ardeur ta sainte mémoire.

Tu as paru aux hommes sur la terre comme une nuée spirituelle, contenant une pluie abondante destinée à arroser mystiquement les sillons de nos âmes. Ta parole a lait le tour du monde, et ta rosée est tombée sur lui comme un parfum qui l'embaume. Tu as souffle dans les cœurs des infidèles la divine senteur du Saint-Esprit, et tu as répandu en eux les trésors célestes. Apôtre Philippe, prie le Christ Dieu de nous accorder la rémission de nos péchés, à nous qui célébrons avec transport ta sainte mémoire."

Martyre de saint Jacques le Mineur. Bible. XVIe.

Cueillons maintenant dans les Ménées quelques traits à la louange de saint Jacques, dont la mémoire est demeurée si chère aux Orientaux :

" Venez honorer avec nous la mémoire du Frère du Seigneur, d'un homme saint et inspire de Dieu. Il porta avec ardeur le joug du Christ, il prêcha son Evangile, sa bonté : et son mystère ineffable lui fut confié. Dieu tout-puissant, à sa prière, faites-nous miséricorde.

Le bruit de sa parole retentit jusqu'aux extrémités du monde : par la lumière qu'elle répandait, elle nous isposa à contempler la Vertu divine. Tu es notre pontife, Ô Jacques ! intercède auprès de Jésus ami de l'homme, afin que nos âmes soient sauvées.

Tu as relevé la dignité de ton sacerdoce par le sang de ton martyre, ô saint Apôtre ! Du haut du pinacle du temple, tu as prêché le Dieu Verbe créateur de toutes choses ; précipite delà par les Juifs, tu as mérité d'entrer dans le palais des cieux : Jacques, frère du Seigneur, prie le Christ Dieu, afin que nos âmes soient sauvées.

Votre Apôtre, Seigneur a eu la tête brisée par le bois : mais maintenant il est sur votre arbre de vie dans le paradis ; affranchi du joug des choses terrestres, il goûte avec transport les joies éternelles ; par ses prières, accordez votre paix aux églises.