vendredi, 16 mai 2025

16 mai. Saint Brendan, abbé en Irlande. 578 environ.

- Saint Brendan l'Ancien, abbé en Irlande. 578 environ.

Pape : Benoît Ier. Roi d'Irlande* : Ailill Molt Mac Dathi.

" Par les prières de saint Brendan et de tous les Saints d'Irlande, Christ notre Dieu, aie pitié de nous et sauve-nous !"

" La Divine Ressemblance a été parfaite en toi, Ô saint père Brendan, car en prennant la Croix tu as suivis le Christ,

Et par tes actions tu nous a enseignés à ne pas nous soucier de la chair car elle passe,

Mais de cultiver notre âme puisqu'elle est immortelle :

C'est pourquoi, Ô saint père, ton esprit se réjouit avec les Anges."

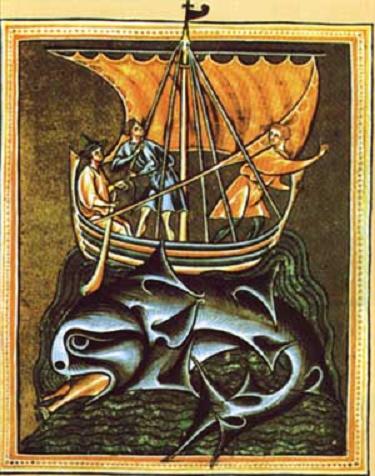

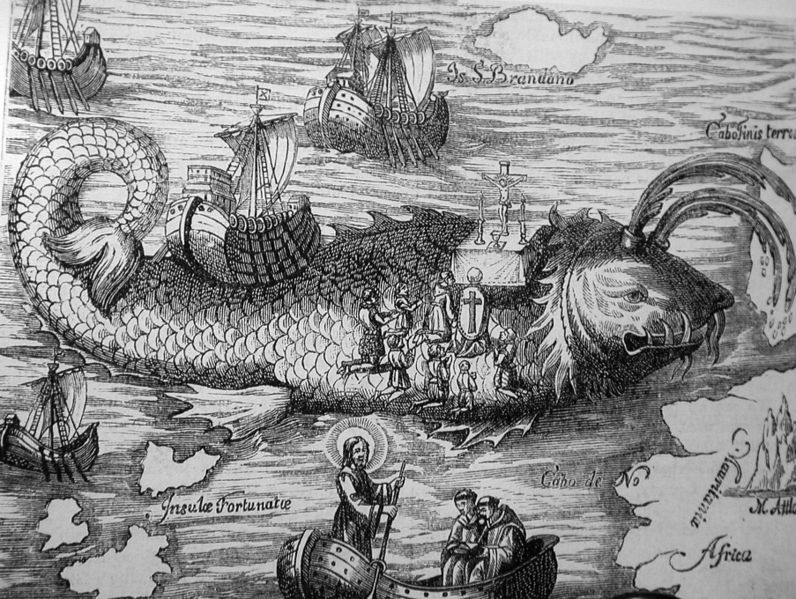

Saint Brendan en mer avec ses compagnons.

Saint Brendan d'Ardfert et Clonfert, connu aussi comme Brendan le Navigateur, naquit à Ciarraighe Luachra, près de l'actuelle ville de Tralee, Comté du Kerry, Irlande, en 484 ; il mourut à Enachduin, à présent Annaghdown, en 577. L'évêque lui donna le saint Baptême à Tubrid, près d'Ardfert.

Comme les voyages d'Ulysses, l'histoire de voyage de saint Brendan sur les flots périlleux fut très populaire au Moyen-Age. Nous ne la voyons que comme l'ombre de l'ancien monde Celtique, et ce que lui fut ou d'où il provint est incertain, bien qu'on le présume fils de Findlugh près de Tralee sur la péninsule Fenit dans le Kerry, Irlande, d'une lignée noble et ancienne.

On rapporte qu'enfant, il fut confié aux bons soins de sainte Ita, la " Brigitte du Munster " (15 Janvier) à Killeedy durant 5 ans, qui l'introduisit à la théologie. Elle lui apprit qu'il y avait 3 choses que Dieu aimait vraiment :

" La pure Foi d'un coeur pur ; et la générosité inspirée par la charité Chrétienne."

Elle rajouta les 3 choses que Dieu détestait, à savoir :

" Un visage maussade ; s'obstiner dans le mal-faire ; et trop de confiance dans l'argent."

A l'âge de 6 ans, il fut envoyé à l'école monastique de saint Jarlath (6 juin) pour son éducation. Il fut aussi sous la tutelle de l'évêque saint Erc de Slane (31 octobre), qui le baptisa, et, en 512, l'ordonna à la prêtrise. Brendan fut un contemporain et un disciple de saint Finian (12 décembre), et plus tard de saint Gildas (29 janvier) à Llancarfan dans le Pays de Galles, et plus tard, il ira fonder un monastère à Saint-Malo.

Vie de saints. Le Maître de Fauvel. XIVe.

A l'instar de son maître Saint Jarlath, on le connaît comme fondateur d'églises en Bretagne et au Pays de Galles, tout autant que d'écoles et de monastères en Irlande. Après avoir établi nombre de fondations dans le Kerry, il navigua sur le Shannon pour aller fonder le célèbre monastère de Clonfert. Montague nous rappelle que même si Brendan n'avait jamais quitté les îles, il aurait néanmoins mérité la reconnaissance comme un des plus grands saints d'Irlande.

La chronologie précise de sa vie est difficile à établir ; cependant, il semble que peu après son ordination, Brendan devint moine et rassembla une communauté de disciples autour de lui. Entre les années 512 et 530, saint Brendan construisit des cellules monastiques à Ardfert, et à Shanakeel ou Baalynevinoorach, au pied de la montagne Brandon Hill. La relation entre la fondation de Clonfert en 559 et Brendan est assurée. Ses biographes disent qu'il gouvernait une communauté de 3.000 moines, avec une Règle que lui avait dictée un Ange. Cette fondation deviendra la source principale des activités missionaires des siècles durant. Saint Senan (8 mars) se trouvait sur son promontoire sur l'île Scattery, et en une journée, il compta 7 navires transportant des étudiants d'outre-mer à travers le Shannon vers Clonfert. Il semble que Brendan ait laissé ses frères en arrière pour entamer ses voyages (ou fonda-t-il le monastère après ?).

Monastère d'Ardfert. Son père abbé, notre saint Brendan,

en fut aussi le fondateur. Irlande.

Sur la côte du Kerry, avec 14 moines choisis, il bâtit un coracle (le " coracle " ou " curragh " est une petite embarcation typiquement irlandaise) avec des claies, le recouvrit de peau tannées avec des écorces de chêne et amolies avec du beurre, gréa un mat et une voile, et après une prière sur la rive, il embarqua au Nom de la Trinité pour étendre le Royaume de Dieu sur la terre. Avec 60 compagnons, il embarqua, emportant un mois de provisions, pour chercher l'Ile du Bénit - ancienne croyance de l'antique folklore Celtique. A bord du navire, toutes les Règles de la vie monastique furent strictement d'application. Après un étrange épisode, au cours duquel il aurait célébré la Divine Offrande sur le dos d'une baleine, il retourna en Irlande pour fonder Clonfert.

Les anciens calendriers irlandais assignaient une fête spéciale à l'" Egressio familiae S. Brendani ", les 22 Mars ; et Saint Aengus de Culdee, dans sa litanie, à l'aube du VIIIe siècle, évoque les " 60 qui accompagnèrent saint Brendan dans sa quête de la Terre de la Promesse ". Naturellement, l'histoire des 7 années se répandit, et, très vite, des foules de pélerins et d'étudiants affluèrent vers Ardfert. Ainsi, en quelques années, nombre de maisons religieuses se formèrent à Gallerus, Kilmalchedor, Brandon Hill, et sur les îles Blasquet, afin de répondre aux souhaits et besoins de ceux qui venaient pour la guidance spirituelle de Saint Brendan.

Après avoir établit le Siège d'Ardfert, saint Brendan partit pour Thomond, et fonda un monastère à Inis-da-druim (qui s'appelle de nos jours l'île Island, Comté de Clare), dans l'actuelle paroisse de Killadysert, vers l'année 550. Ensuite il voyagea dans le Pays de Galles, puis à Iona, et il laissa des traces de son zèle apostolique à Kilbrandon (près d'Oban) et Kilbrennan Sound. Après une mission de 3 ans en Bretagne, il retourna en Irlande, et accomplit nombre de grandes oeuvres dans différentes parties du Leinster, particulièrement à Dysart (Co. Kilkenny), Killiney (Tubberboe), et Brandon Hill. Il fonda le Siège d'Ardfert, et d'Annaghdown, et établit des églises à Inchiquin, Comté de Galway, et à Inishglora, Comté de Mayo. Sa plus célèbre fondation sera Clonfert, en 557, pour laquelle il nommera Saint Moinenn comme Prieur et Maître principal.

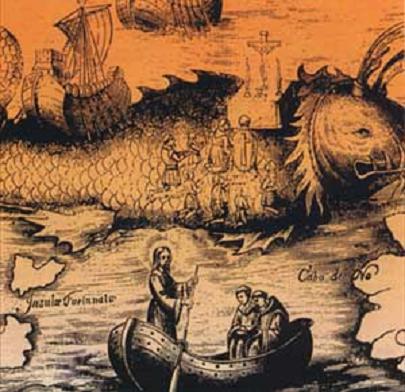

Voyage de saint Brendan. XVe.

On rapporte que Christophe Colomb, qui était familier de l'histoire de Brendan, aurait été inspiré par la saga épique du saint, " Navigatio Sancti Brendani Abbatis " qui avait été traduite dans les principales langues d'Europe et incorporée dans le cursus universtaire.

Des historiens, comme G. A. Little, rapportent que Colomb aurait même visité Clonfert avant d'entamer son voyage vers les Indes et que son équipage comportait nombre d'Irlandais. Longtemps avant Colomb, les moines Irlandais étaient réputés comme voyageurs et explorateurs. La tradition rapporte qu'ils atteignirent l'Islande et explorèrent encore plus loin dans l'Atlantique - probablement aussi loin que l'Amérique.

Bien que la plus ancienne version existante de la " Navigatio " ait été écrite au Xe siècle, les érudits admettent qu'il s'agit d'une composition irlandaise du IXe siècle. Sous les atours d'un récit d'aventure, un auteur anonyme peint une image détaillée de la vie monastique idéale. L'histoire fut si bien acceptée que les cartographes, particulièrement ceux de la péninsule Ibérique, continuèrent à inclure l'île de Brendan en différents endroits à l'ouest de l'Irlande. On n'abandona la croyance en l'existence de l'île qu'au XVIIIe siècle.

Les érudits ont longtemps douté que le voyage vers la Terre Promise décrit par Brendan ait pu être l'Amérique du Nord, mais certains savants modernes sont à présent persuadé qu'il en fut bien ainsi.

Voyage de saint Brendan. Manuscrit irlandais du XIIe.

En 1976-1977, Tim Sevein, un expert en exploration, suivit les instructions de la " Navigatio ", construisit un " curragh " couvert de peaux et navigua d'Irlande vers le Newfounland, via l'Islande et le Groenland, démontrant l'exactitude des caps et descriptions des lieux que Brendan mentionna dans son récit.

William Verity, de Fort Lauderdale, Floride, effectua une navigation aller-retour entre la Floride et l'Irlande en 1969 " afin de rendre réelle la légende de Brendan ".

De nos jours encore, on étudie encore les écrits " ogham " en Gaélique Irlandais trouvés dans le Newfoundland et dans le nord-est des Etats-Unis, parce qu'on assure qu'ils confirmeraient le voyage de Saint Brendan.

Voyage de saint Brendan. Cartographie du XVIe.

Brendan lui-même se tint en ces périodes obscures comme le capitaine d'un équipage Chrétien. Comme les Grecs et les Vikings, il avait cet appel de la mer en lui, mais il construisit son navire et le mis à l'eau au Nom du Seigneur, et navigua sous l'enseigne de la Croix. C'est une saga palpitante, avec toutes ses étrangetés, et elle lança nombre de marins ultérieurement, mais en vain, à la recherche de l'île de Saint Brendan ; nul ne la trouva jamais, bien qu'on la dit parfois visible, comme une Ile du Paradis, surgisseant à la surface de la mer.

Brendan mourut probablement en visitant sa soeur Briga, abbesse d'un couvent à Enach Duin (Annaghdown). Son histoire, telle qu'elle nous est parvenue, inclut sa conversation avec sa soeur, alors qu'il était mourant. Quand il lui demandit de l'assister dans sa mort par ses prières, elle lui demanda pourquoi il était effrayé de mourrir. Il répondit :

" Je crains d'avoir à voyager seul, que le chemin sera sombre ; je crains cette terre inconnue, la présence de mon Roi et la sentence de mon Juge."

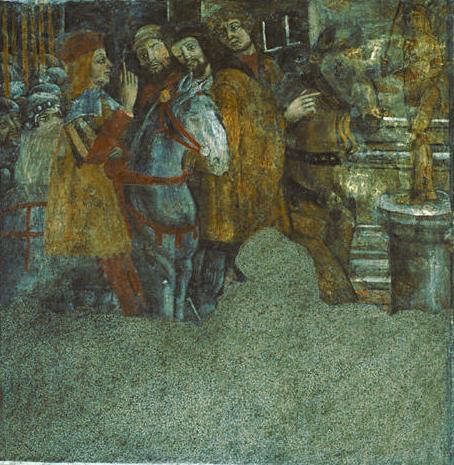

Saint Brendan abordant l'île des diables.

Vies de saints. R. de Montbaston. XIVe.

Prévoyant qu'il pourrait y avoir des rivalités au sujet de son corps, Brendan demanda qu'on garde sa mort secrète pendant que ses reliques retourneraient à Clonfert, camouflées dans un bagage envoyé en avant pour son propre retour.

Dans l'art, Saint Brendan est représenté célébrant la Messe sur un navire avec les poissons se groupant autour de lui pour l'écouter. Il peut aussi être représenté tenant un cierge. Brendan est le patron des marins et des voyageurs, et il est vénéré en Irlande.

De nos jours, la grande montagne qui s'élance sur l'Atlantique, dans le Comté de Kerry, est appelée Mount Brandon, parce qu'elle avait une petite chapelle à son sommet, et la baie aux pieds de la montagne s'appelle Brandon Bay. Chaque année, son " jour patronal " (29 juin) est célébré par les Irlandais, qui viennent honorer sa mémoire par un pélerinage en ces lieux. Des prières sont dites tout au long des montées de calcaire formant l'ancienne route. Au sommet, les foules entendent la Messe, célébrée dans les ruines de l'oratoire primitif, où l'on rapporte que Brendan planifiait ses voyages (Coulson). En plus du Mount Brandon dans le Kerry, il y a au moins 3 sources saintes (2 dans le Mayo, 1 dans le Kerry) portant son nom. Une crique des Iles Féroés s'appelle " Brandarsvik " (Crique de Brendan).

Statue de saint Brendan. Oratoire Saint-Brendan.

Mont Brandon. Kerry, Irlande.

Saint Brendan appartient à cette glorieuse période de l'histoire d'Irlande quand l'île, dans les premièrs feux de sa conversion au Christianisme, envoya ses plus anciens messagers de la Foi vers le Continent et les régions maritimes.Il est dès lors possible que la légende, connue au IXe et mise par écrit au XIe siècle, avait pour fondement un véritable voyage par mer, dont on ne sait cependant pas déterminer la destination. Ces aventures furent appelées les " Navigatio Brendani ", le Voyage ou la Ballade de Saint Brendan, mais il n'y a pas de preuve historique de ce voyage. Brendan est dit avoir navigué à la voile vers un Paradis de fable en compagnie de moines, dont le nombre varie entre 18 et 150. Après un long voyage de 7 ans il auraient atteint la " Terra Repromissionis ", ou Paradis, un magnifique pays avec une végétation luxuriante. La narration offre une large gamme d'interprétations de la position géographique de ce pays et avec lui de la scène de la légende de saint Brendan. Sur une carte de 1375 venant de Catalogne, il est placé pas loin de l'extrème ouest du sud de l'Irlande. Sur d'autres cartes, cependant, on l'identifie avec les " îles Fortunate " des anciens et on la place plus vers le sud. Donc près des Iles Canaries sur la " carte du monde " d'Herford (début du XIVe siècle); elle est substituée à l'île de Madère sur la carte des Pizzigani (1367), sur la carte Weimar (1424) et sur la carte de Beccario (1435).

LA NAVIGATION DE SAINT BRENDAN

Au fur et à mesure de l'amélioration de la connaissance de cette région, cette localisation étant donc erronée, elle fut repoussée plus loin dans l'océan. On la retrouve à 60 degrés à l'ouest du premier méridien et très près de l'équateur sur le globe de Martin Behaim. Les habitants des Féroés, de Gomera, de Madère et des Açores affirmèrent tous à Colomb qu'ils avaient souvent vu l'île et continuèrent à l'affirmer longtemps après. A la fin du XVIe siècle, l'échec dans la découverte de l'île mena les cartographes Apianus et Ortelius à la placer à nouveau dans l'océan à l'ouest de l'Irlande ; pour finir, au début du XIXe siècle, on cessa de croire en son existence.

Mais rapidement, une nouvelle théorie apparu, maintenue par nombre d'érudits affirmant que la découverte de l'Amérique était une gloire Irlandaise : MacCarthy, Rafn, Beamish, O'Hanlon, Beauvois, Gafarel, etc. Leur affirmation repose sur les récits des Hommes Nordiques qui auraient découvert la région sud du Vinland et la baie Chesapeake appelée " Hvitramamaland " (Pays des Hommes Blancs) ou " Irland ed mikla " (Grande Irlande), et sur la tradition des Indiens Shawano (Shawnee) rapportant qu'auparavant, la Floride fut habitée par une tribu blanche qui avait des implantations de ferronerie. Quand on prend Brendan lui-même, le fait est que qu'il n'aurait pu acquérir la connaissance d'animaux et plantes étrangères, comme ceux décrits dans la légende, sans avoir atteint le " Nouveau monde ". D'un autre côté, des doutes ont vite surgit sur la valeur de la narration de l'histoire de la découverte. Honorius d'Augsburg déclara que l'île avait disparu ; Vincent de Beauvais dénia l'authenticité du pélerinage dans son entièreté, et les Bollandistes ne le reconnaissent pas. Parmi les géographes, Alexander von Humboldt, Peschel, Ruge, et Kretschmer, placent l'histoire parmi les légendes géographiques, qui ont un certain intérêt pour l'histoire d'une civilisation, mais qui d'un point de vue géographique ne peuvent prétendre être pris en considération. Le plus ancien documents de la légende est en latin, " Navigatio Sancti Brendani ", et il appartient au Xe ou XIe siècle ; la première traduction en Français date de 1125 ; depuis le XIIIe siècle, la légende est apparue dans les littératures des Pays-Bas, d'Allemagne et d'Angleterre.

Ce livre remarquablement composé eut un succès considérable dans toute l'Europe et fut au premier plan des récits d'aventures maritimes si chers aux Irlandais.

On consultera une version du Voyage de saint Brendan en ligne sur le

magnifique site : http://mypage.bluewin.ch/brandan/

Il s'agit d'une édition bilingue.

Rq : On signalera, comme une caricature de pâture d'Onagre, le travail prétentieux et socio-psycho-chose sur une autre édition bilingue Latin - Français, un manuscrit conservé à Alençon, d'un universitaire qui-sait-tout et qui commence (!?) son travail ainsi :

" Ce moine irlandais du VIe siècle dont l'existence est possible..."

La traduction de ce codex : http://web.archive.org/web/20041013145243/http://www.utqu...

HYMNE À SAINT BRENDAN

Par Guido d'Ivrea (Bobbio, XIe siècle). Texte latin dans Analecta Hymnica.

Guido est associé aux fondateurs Irlandais de monastères dans le nord de l'Italie, et écrivit des cantiques sur Patrick, Brigitte et d'autres saints Celtes.

Statue de saint Brendan. Eglise Saint-Broladre de Saint-Broladre

(Brolabre ou encore Brendan. Saint-Broladre est une commune non loin du Mont-Saint-Michel). Bretagne.

" Que les frères et les soeurs chantent à présent

La sainte vie de Brendan ;

D'une antique mélodie,

Qu'on la conserve en cantique.

Aimant le joyau de la chasteté,

Il fut le père des moines.

Il s'enfuit du choeur du monde ;

Et à présent il chante parmi les Anges.

Prions-le afin de pouvoir être sauvés

Nous qui naviguons sur cette mer.

Qu'il aide prestement celui qui a chuté,

Oppressé par le pesant péché.

Dieu le Père, Roi des rois,

Nourrit au sein d'une Vierge mère ;

Saint Esprit : quand Ils le voudrons,

qu'Ils nous nourrissent du divin miel."

* En langue gaëlique, le roi d'Irlande se dit " Ard rí Érenn ". Il s'agit du souverain qui règne sur la totalité de l’île. et qui est reconnu comme le roi au-dessus des autres rois. " Ard rí " peu se traduire par " roi suprême " ou " haut roi ". " Érenn " provient de la déesse Ériu, véritable personnification du pays, que l'on retrouve dans les deux synonimes de l'Irlande " Eire " ou " Eirin ".

00:15 Publié dans B | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 15 mai 2025

15 mai. Saint Jean-Baptiste de La Salle, prêtre, fondateur des Ecoles chrétiennes. 1719.

Saint jean-Baptiste de La Salle.

Au moment où Dieu a été chassé des écoles pour être plus sûrement chassé du coeur des enfants, il est plus opportun que jamais de publier les grands exemples des Saints qui se sont faits les éducateurs dévoués de l'enfance chrétienne. Parmi ces éducateurs, saint Jean-Baptiste de La Salle occupe le premier rang. Outre la fondation si admirable des Frères des Écoles chrétiennes, dont le mérite lui appartient, on peut dire qu'il a été l'inspirateur des fondateurs de l'avenir, et que les institutions plus récentes ont bourgeonné autour du tronc vigoureux qu'il a planté.

Jean-Baptiste, né le 30 avril 1651, appartenait à une noble maison de Reims. Il eût pu aussi bien que personne, grâce à ses talents et à sa situation, briller dans le monde ; mais il préféra se cacher dans le sanctuaire, ignorant que là était pour lui la source d'une gloire infiniment supérieure à celle du monde, la gloire de la sainteté. Il est le fils de Louis de La Salle et de Nicole de Moët de Brouillet. Son père le destine à une carrière juridique, mais Jean-Baptiste se sent la vocation religieuse. Tonsuré à 11 ans, il se destine à la prêtrise. Formé à la Sorbonne et au séminaire Saint Sulpice, dont la spiritualité le marque profondément, il devient dès le 7 janvier 1667 chanoine à Reims, étudie la théologie à Paris à partir de 1670 et est ordonné prêtre le 9 avril 1678. Enfin, en 1680, il est reçu docteur en théologie. Orphelin à dix-huit ans, après l'achèvement de ses études, il veilla si bien à l'éducation de ses frères et de ses soeurs, qu'il eut deux frères prêtres et une soeur religieuse: c'était le commencement de son apostolat.

Le jeune chanoine de La Salle.

Ordonné prêtre à l'âge de vingt-sept ans, il comprit, sous l'inspiration de Dieu, le plus grand besoin de son époque, et songea à combler une lacune regrettable dans les oeuvres si belles et si multiples de la sainte Église. Recruter des jeunes gens, les installer dans sa maison de chanoine de Reims, les former à l'enseignement de l'enfance, tel fut le commencement de son entreprise. Cette entreprise subit dès l'abord des épreuves terribles.

Peu de Saints ont eu à souffrir un plus entier crucifiement, que le bienheureux de La Salle ; peu de Saints ont montré plus de désintéressement, plus de joie dans le sacrifice ; il poussait l'amour divin jusqu'à joindre à tant de Croix d'effrayantes mortifications volontaires, soutenues par un esprit de prière tout angélique.

En 1685, il fonde à Reims un séminaire qui constitue une véritable école normale d'instituteurs, innovation qui n'a pas alors d'équivalent, en dehors de la formation assurée à leurs religieux par les Jésuites pour l'enseignement des milieux plus aisés. En 1688, il ouvre les premières écoles à Paris où il vient s'installer.

Statue de saint Jean-Baptiste de La Salle. Saint-Pierre de Rome.

En 1694, il est élu supérieur de la nouvelle congrégation et la dote d'une règle plus élaborée. Il poursuit son œuvre pédagogique et spirituelle, rédigeant notamment un ensemble d'ouvrages à l'intention des maîtres.

Dernière bénédictions de saint Jean-Baptiste de La Salle

Il a été inhumé à Saint-Sever. En 1734 son corps fut ramené à Saint-Yon dans la chapelle de son pensionnat, puis en 1835 dans celle de l'École normale de Rouen. La ville de Rouen lui éleva une statue, œuvre de Falguière, le 2 juin 1875.

Son procès de béatification commença en 1835 et, le 8 mai 1840, il fut déclaré Vénérable. Il a été proclamé bienheureux le 19 février 1888 et canonisé le 24 mai 1900 par Léon XIII. Sa fête est fixée au 7 avril. En 1937 ses reliques ont été transférées à Rome. Le 15 mai 1950, le pape Pie XII fit de lui le patron des enseignants. Mgr Langénieux fit construire à Reims, dès 1898, l'église placée sous son nom.

La bénédiction de Dieu ne pouvait manquer à son oeuvre, et, en peu d'années, l'Institut comptait seize écoles, où plus de quinze cents enfants recevaient les leçons de la vertu et de la science ; mais chaque année les développements devenaient de plus en plus merveilleux, et quand le saint fondateur, affaibli par la maladie, força ses frères à accepter sa démission, en 1717, toute la France était couverte par les légions de son armée pacifique.

Vers la fin de sa vie, il se démet de ses fonctions. Il meurt dans la maison-mère qu'il a fixée à Rouen. Après sa mort, son institut continuera à se développer rapidement en France et dans le monde entier, servant volontiers de référence aux congrégations enseignantes.

Médaillon-reliquaire de saint Jean Baptiste de La Salle. XIXe.

01:15 Publié dans J | Lien permanent | Commentaires (1)

mercredi, 14 mai 2025

14 mai. Saint Boniface de Tarse, martyr à Rome. IVe siècle.

Ecoutez l'humble et forte réponse d'un pécheur. Par faiblesse, transgressant la loi de Dieu, dans ses oeuvres, il ne voulait pas du moins l'abjurer. On lui disait :

" Vous, et la plupart des vôtres, vous êtes vaincus. Cette loi austère du Christ, elle est trop dure aussi pour vous, et vous ne l'observez pas.

- Oui, dit-il, mais nous en gémissons, et nous nous condamnons et nous obtiendrons de Dieu cette grâce de ne point nous laisser ignorer que nous avons besoin du martyre."

Mgr Jean-Joseph Gaume. Parfums de Rome, T. II, p. 271, éd. de 1867.

L’ Apôtre des Gentils, expliquant le mystère de la Pâque, nous apprend que le baptême est le tombeau de nos péchés, d'où nos âmes s'élancent, glorieuses et rayonnantes de vie, à la suite du Rédempteur. La foi catholique nous enseigne que celui qui donne sa vie pour Jésus-Christ ou pour son Eglise, lave dans son propre sang toutes les taches de son âme, et ressuscite à la vie éternelle : obtenant ainsi une seconde fois le privilège du baptisé, bien qu'il ait déjà été marqué du sceau unique et ineffaçable de la régénération. Or voici qu'aujourd'hui un pécheur purifié par le martyre, baptisé de nouveau dans son sang, est admis à partager la gloire des compagnons de Jésus ressuscité.

Boniface a scandalisé Rome par une vie coupable ; tout à coup il a entendu l'appel de la grâce divine, et sans regarder derrière lui, il est allé se placer au premier rang des athlètes du Christ, n'aspirant qu'à effacer sous l'effort des tourments les souillures que les voluptés de la chair lui avaient fait contracter. Transformé par la souffrance, il brille en ce jour, aux yeux de la chrétienté, d'un éclat non pareil, et vient ajouter au diadème de notre divin triomphateur une pierre précieuse d'un reflet tout nouveau.

Saint Boniface souffrit le martyre, sous Dioclétien et Maximien, dans la ville de Tarse ; mais il fut enseveli à Rome sur la voie latine. C'était l’intendant d'une noble matrone appelée Aglaë. Ils vivaient criminellement ensemble ; mais touchés l’un et l’autre par la grâce de Dieu, ils décidèrent que Boniface irait chercher des reliques des martyrs dans l’espoir de mériter, au moyen de leur intercession, le bonheur du salut, par les hommages et l’honneur qu'ils rendraient à ces saints corps.

Après quelques jours de marche, Boniface arriva dans la ville de Tarse et s'adressant à ceux qui l’accompagnaient :

" Allez, leur dit-il, chercher où nous loger : pendant ce temps j'irai voir les martyrs au combat ; c'est ce que je désire faire tout d'abord."

Il alla en toute hâte au lieu des exécutions : et il vit les bienheureux martyrs, l’un suspendu par les pieds sur un foyer ardent, un autre étendu sur quatre pièces de bois et soumis à un supplice lent, un troisième labouré avec des ongles de fer, un quatrième auquel on avait coupé les mains, et le dernier élevé en l’air et étranglé par des bûches attachées à son cou.

En considérant ces différents supplices dont se rendait l’exécuteur un bourreau sans pitié, Boniface sentit grandir son courage, et son amour pour Jésus-Christ et s'écria :

" Qu'il est grand le Dieu des saints martyrs !"

Puis il courut se jeter à leurs pieds et embrasser leurs chaînes :

" Courage martyrs de Notre Seigneur Jésus-Christ ; terrassez le démon, un peu de persévérance ! Le labeur est court, mais le repos sera long ensuite, viendra le temps où vous serez rassasiés d'un bonheur ineffable. Ces tourments que vous endurez pour l’amour de Dieu n'ont qu'un temps ; ils vont cesser et tout à l’heure, vous passerez à la joie d'une félicité qui n'aura point. de fin ; la vue de votre roi fera votre bonheur ; vous unirez vos voix au concert des chœurs angéliques, et revêtus de la robe brillante de l’immortalité vous verrez du haut du ciel vos bourreaux impies tourmentés tout vivants dans l’abîme d'une éternelle misère."

Le juge Simplicien, qui aperçut Boniface, le fit approcher de son tribunal et lui demanda :

" Qui es-tu ?

- Je suis chrétien, répondit-il, et Boniface est mon nom."

Alors le juge en colère le fit suspendre et ordonna de lui écorcher le corps avec des ongles de fer, jusqu'à ce qu'on vit ses os à nu ensuite il fit enfoncer des roseaux aiguisés sous les ongles de ses mains. Le saint martyr ; les yeux levés au ciel, supportait ses douleurs avec joie. A cette vue, le juge farouche ordonna de lui verser du plomb fondu dans la bouche. Mais le saint martyr disait :

" Grâces vous soient rendues, Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant."

Après quoi, Simplicien fit apporter une chaudière qu'on emplit de poix. On la fit bouillir et Boniface y fut jeté la tête la première. Le saint ne souffrit rien ; alors le juge commanda de lui trancher la tête. Aussitôt un affreux tremblement de terre se fit ressentir et beaucoup d'infidèles, qui avaient pu apprécier le courage de cet athlète, se convertirent.

Cependant les compagnons de Boniface le cherchant partout et ne l’ayant point trouvé, se disaient entre eux :

" Il est quelque part dans un lieu de débauche, ou occupé à faire bonne chère dans une taverne."

Or, pendant qu'ils devisaient ainsi, ils rencontrèrent un des geôliers :

" N'as-tu pas vu, lui demandent-ils, un étranger, un Romain ?

- Hier, leur répondit-il, un étranger a été décapité dans le cirque.

- Comment était-il ?

- C'était, ajoutèrent-ils, un homme carré de taille, épais, à la chevelure abondante, et revêtu d'un manteau écarlate.

- Eh bien ! répondit le geôlier, celui que vous cherchez a terminé hier sa vie par le martyre.

- Mais, reprirent-ils, l’homme que nous cherchons est un débauché, un ivrogne.

- Venez le voir, dit le geôlier. Quand il leur eut montré le tronc du bienheureux martyr et sa tête précieuse, ils s'écrièrent :

- C'est bien celui que nous cherchons veuillez nous le donner.

- Je ne puis pas vous délivrer son corps gratuitement répondit le geôlier."

Ils donnèrent alors cinq cents pièces d'or, et reçurent le corps du saint martyr qu'ils embaumèrent et renfermèrent dans des linges de prix ; puis l’ayant mis dans une litière, ils revinrent pleins de joie et rendant gloire à Dieu.

Or, un ange du Seigneur apparut à Aglaé et lui révéla ce qui était arrivé à Boniface. A l’instant elle alla au-devant du saint corps et fit construire, en son honneur, un tombeau digne de lui, à une distance de Rome de cinq stades. Boniface fut donc martyrisé, le 14 mai, à Tharse, métropole de la Cilicie, et enseveli à Rome le 9 juillet.

Quant à Aglaë, elle renonça au monde et à ses pompes : après avoir distribué tous ses biens aux pauvres et aux monastères, elle affranchit ses esclaves, et passa le reste de sa vie dans le jeûne et la prière. Elle vécut encore douze ans sous l’habit de religieuse, dans la pratique continuelle des bonnes oeuvres et fut enterrée auprès de saint Boniface.

L'un et l'autre vous attestez la puissance des miséricordes de notre divin Ressuscité, qui vous a rappelés delà mort de l'âme à la vie de la grâce. Saint martyr, prenez pitié des pécheurs que la Pâque n'a pas ramenés aux pieds du Rédempteur. L’Alleluia a retenti, et leur sommeil de péché n'en a pas été troublé. Priez, Ô saint martyr, priez pour leur réveil. Les heures sont comptées ; et qui sait s'il sera donné à ces morts volontaires de voir se lever une autre Pâque ? Nous espérons cependant encore en la miséricorde divine, qui a donné sa mesure en faisant de vous et d'Aglaé deux vases d'élection. Nous prions donc avec vous, Ô Boniface, pour la résurrection de nos frères; nous nous faisons de l'espérance une armure, dans cette lutte pacifique contre la divine justice qui aime souvent à être vaincue par la prière. Aidez nos vœux de votre suffrage, et plusieurs de ceux qui sont morts revivront, et ils réjouiront comme vous les saints Anges par leur retour."

00:05 Publié dans B | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 13 mai 2025

13 mai. Apparitions de Notre Dame à Fatima. 1917.

- Oui, nous voulons.

- Vous aurez alors beaucoup à souffrir, mais la grâce de Dieu sera votre réconfort."

Notre Dame aux trois voyants à Fatima, le 13 mai 1917.

Statue de Notre Dame de Fatima au Carmel de Coïmbra dans lequel

Nous ne donnerons pas de notice complète des apparitions de Notre Dame à Fatima.

Le récit fidèle de celles-ci, ainsi qu'une foule d'informations supplémentaires, se trouve reproduit sur l'excellent site Notre Dame de Fatima.

Nous signalons néanmoins que nous ne saurions partager la ligne éditoriale de ce site, laquelle soutient, contre tout bon sens, que l'abbé Joseph Ratzinger est le pape de l'Eglise catholique.

Relativement au fait que les usurpateurs qui pontifient à Rome aient publié en l'an 2000 un message censé être le 3e secret (lequel devait être révélé au monde en 1960), une part importante des observateurs de cette question déterminante au plan eschatologique n'hésit pas à dire que ce " 3e secret " est un faux, une forgerie, qui oscille entre le cynisme et la farce.

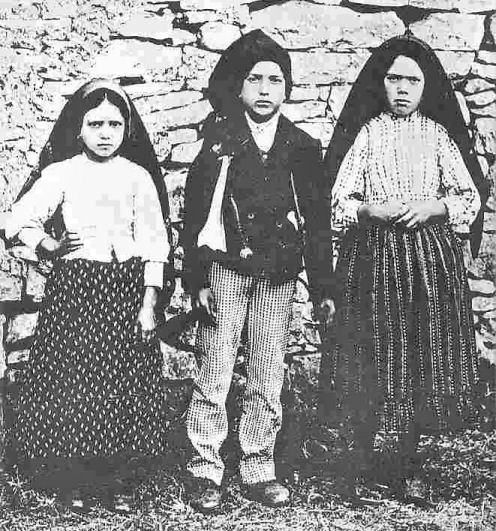

Les trois petits enfants à l'époque des apparitions :

Entre autres, par exemple, un (vrai) prêtre conciliaire, spécialiste reconnu de Notre Dame et de son culte, l'abbé René Laurentin, a émis de sérieux doutes quant à l'authenticité de ce " 3e secret ".

Mais sur le sujet, on lira surtout l'excellent livre de monsieur Laurent Morlier " Le troisième secret de Fatima publié par le Vatican le 26 juin 2000 est un faux. En voici les preuves..." aux éditions DFT (BP 28, 35 370 , Argentré-du-Plessis).

Sur ce lien, l'auteur - qu'il en soit remercié par nos humbles et ferventes prières pour lui à Notre Dame de Fatima -, met d'ailleurs gracieusement son livre à la disposition du lecteur sur le site Notre Dame Fatima.

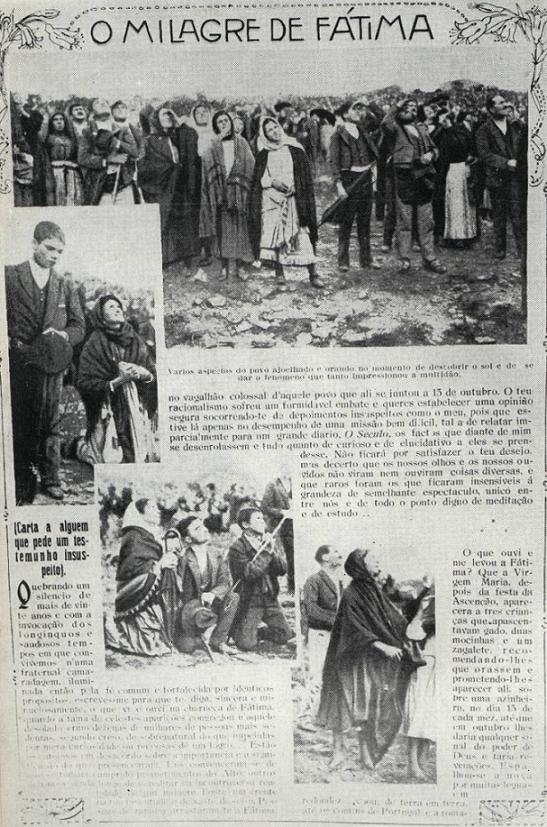

LE MIRACLE DU SOLEIL

Le lecteur ne sait peut-être pas que Notre Dame avait annoncé qu'elle intercéderait auprès de la Très Saine Trinité pour qu'un miracle ait lieu et puisse aider leurs témoins à croire.

Ce miracle eut lieu le samedi 13 octobre 1917 : le soleil dansa dans le ciel devant une foule de 50 000 à 60 000 personnes !

Ce 13 octobre, malgré la pluie, la foule était au nombre de 50 000 à 60 000 personnes ! Certains étaient venu de très loin pour assister à l'Apparition promise. Parmi cette masse, des incroyants étaient eux aussi là, prêt à intervenir dans le cas où il ne se passerait pas le miracle annoncé par Notre-Dame, les mois précédents.

Pour la première fois, la mère de Lucie pensa au drame qui pourrait survenir si le miracle du Ciel ne se produirait pas, tandis que les parents de François et de Jacinthe, eux, avaient une grande confiance sur les promesses de la Sainte Vierge ; quant aux enfants, ils ne se troublaient pas du tout devant une si imposante foule.

Pour réciter le chapelet, la foule ferma les parapluies, bien qu'il pleuvait à cet instant, et, dans la boue, les fidèles s'agenouillèrent.

Il était déjà 13h30 et certains incroyants commençaient à exciter les gens à cause que le miracle était annoncé pour midi.

Pourtant, la Sainte Vierge était à l'heure ! En effet, le gouvernement de l'époque, en pleine première guerre mondiale, avait imposé au pays une heure légale qui avançait de 90 minutes sur l'heure solaire ; mais le Ciel n'a que faire de l'heure des hommes !...

A l'heure du soleil, ou plutôt devrait-on dire à l'heure de Dieu, il était bien midi et, regardant du côté du Levant, la petite Lucie vit la lumière qui précèdait chaque Apparition ; et, en effet, Notre-Dame apparut du dessus du chêne-vert. S'adressant à Lucie, Elle lui dit :

" Je veux te dire que l'on fasse ici une chapelle en mon honneur. Je suis Notre-Dame du Rosaire. Que l'on continue toujours à réciter le chapelet tous les jours. La guerre va finir et les militaires rentreront bientôt chez eux."

Là encore, de nombreuses demandes de guérison étaient demandé à Notre-Dame.

" Les uns guérirons, les autres non, car il faut qu'ils se corrigent, qu'ils demandent pardon de leurs péchés. [et prenant un air plus triste] : Il faut cesser d'offenser davantage Dieu Notre Seigneur, car Il est déjà trop offensé."

Pendant qu'Elle s'entretenait avec la petite voyante, la foule vit par trois fois se former autour du chêne une nuée, qui, ensuite, s'éleva dans l'air pour finalement disparaître.

Pendant que Notre-Dame s'élevait, le reflet de la lumière qui se dégageait d'Elle se projeta sur le soleil. C'est à ce moment que la foule put contempler la danse du soleil : la pluie cessa soudainement et les nuages se dispersèrent brusquement, laissant apparaître un ciel clair.

La foule put alors regarder directement le soleil sans risque de se brûler les yeux ni sans être aucunement incommodé. Il y avait un grand silence. L'astre se mit à trembler avec des mouvements brusques, puis il tourna sur lui-même à une vitesse vertigineuse, en lançant des gerbes de lumière de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il semblait s'approcher de la terre, au point que la foule s'en inquiéta. En effet, le soleil, conservant son mouvement rapide de rotation, paraissait brusquement se détacher du ciel et avancer en zigzaguant sur la foule. Ce fut un instant si terrible que plusieurs personnes s'évanouirent, mais finalement il s'arrêta au grand soulagement de tous. À la stupéfaction générale, la foule put constater que leurs vêtements, trempés par la pluie quelques minutes auparavant, étaient complètement secs ! Cette danse du soleil put être observé jusqu'à plusieurs kilomètres de Fatima.

Pendant les dix minutes où la foule contemplait ce miracle cosmique, les trois petits voyants purent admirer, en plein ciel, trois tableaux successifs :

- LA VISION DE LA SAINTE FAMILLE : À coté du soleil apparut saint Joseph avec l'Enfant-Jésus et Notre-Dame, vêtue de blanc avec un manteau bleu. Saint Joseph et l'Enfant-Jésus semblait bénir le monde, avec des gestes qu'ils faisaient de la main, en forme de Croix.

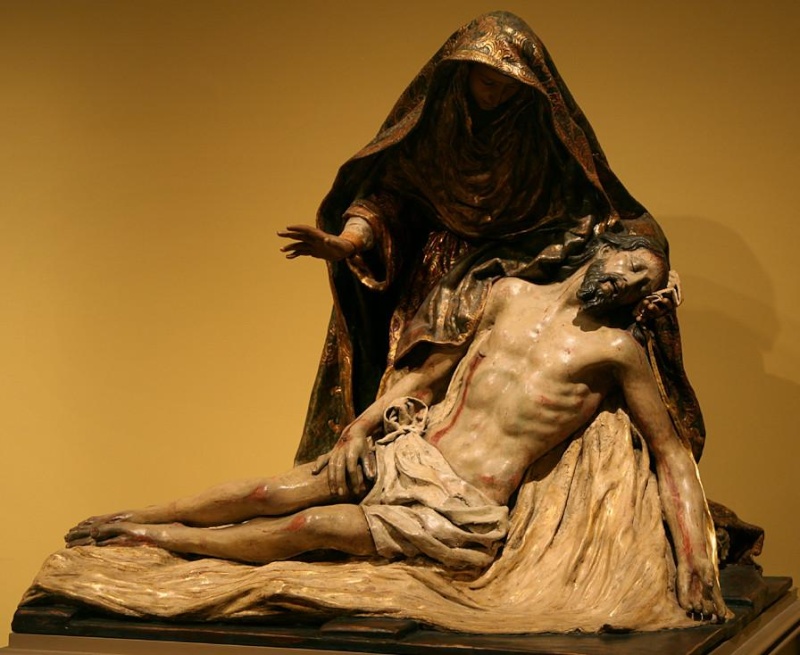

- LA VISION DE NOTRE-DAME DES 7 DOULEURS : après la première vision ci-dessus, les enfants virent Notre Seigneur Jésus-Christ et Notre-Dame des 7 Douleurs. Notre Seigneur semblait bénir le monde.

- LA VISION DE NOTRE-DAME DU MONT-CARMEL : dans cette dernière vision, Notre-Dame apparut seule sous l'aspect de Notre-Dame du Carmel.

Lucie seule vit la seconde et la dernière vision, tandis que François et Jacinthe n'eurent le privilège de n'apercevoir que la vision de la Sainte Famille.

Ce fut la dernière fois que Notre-Dame apparut à la Cova da Iria, laissant les preuves irréfutables de Son existence. Bien sur, cet événement parut dans la presse.

Dans son cahier de souvenirs, soeur Lucie (alors soeur Marie de Jésus) avait ajouté des remarques qui s'adressent à nous tous :

" En cette apparition, les paroles qui restèrent le plus profondément ancrées dans mon coeur furent celles par lesquelles notre sainte Mère du Ciel suppliait les hommes de ne plus peiner Notre Seigneur trop offensé.

Quelle amoureuse plainte elles contiennent et quelle supplication ! Oh ! que je voudrais qu'elles résonnent dans le monde entier et que tous les enfants de la Mère céleste écoutent sa voix ! "

A un autre endroit, elle nous dit que lorsqu'elle parlait de cette dernière visite céleste avec ses cousins, ils ne pouvaient retenir leurs larmes en se rappelant la tristesse du visage de l'apparition quand elle avait prononcé ces paroles.

PRIERES. DEVOTION À NOTRE-DAME DE FATIMA

- " Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je Vous aime. Je Vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'espèrent pas, qui ne Vous aiment pas."

- " Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je Vous adore profondément, et je Vous offre le très précieux Corps, Sang, Âme et Divinité de Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles de la terre, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est Lui-même offensé. Par les mérites infinis de son très Saint Coeur et du Coeur Immaculé de Marie, je Vous demande la conversion des pauvres pécheurs."

- Paroles de Notre-Dame, le 13 juillet 1917, à Fatima :

" Sacrifiez-vous pour les pécheurs, et dites souvent à Jésus, spécialement lorsque vous ferez un sacrifice :

" Ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs, et en réparation des péchés commis contre le Coeur Immaculé de Marie."

L'Immaculée Conception. Carlo Crivelli. XVe.

- " Ô mon Jésus, pardonnez-nous,

Sauvez-nous du feu de l'enfer ;

Attirez au Ciel toutes les âmes,

Surtout celles qui en ont le plus besoin."

La version habituellement adoptée pour la récitation du chapelet en commun est substantiellement exacte :

" Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés,

préservez-nous du feu de l'enfer,

et conduisez au Ciel toutes les âmes,

surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde."

- Prière que chantonnait Jacinthe en gardant ses brebis ou en cueillant des fleurs :

" Doux Coeur de Marie, soyez mon salut ;

Doux Coeur de Jésus, soyez mon amour ;

Coeur Immaculé de Marie, convertissez les pécheurs ;

Préservez leurs âmes de l'enfer."

- Consécration au Coeur Immaculé de Marie :

" Ô Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, je me consacre à votre Coeur Immaculé pour être pleinement offerts et consacrés au Seigneur.

Veuillez s'il vous plaît me prendre sous votre protection maternelle ; défendez-moi contre les dangers, aidez-moi à vaincre les tentations, à fuir les péchés, et veillez je vous en conjure sur la pureté de mon corps et de mon âme. Que votre Coeur Immaculé soit mon refuge et le chemin qui conduit jusqu'à Dieu.

Donnez-moi la grâce de prier et de me sacrifier par amour pour Jésus, pour la conversion des pécheurs et en réparation des péchés commis contre votre Coeur Immaculé.

En me confiant à Vous et en union avec le Coeur de votre divin Fils, je veux vivre pour la Très Sainte Trinité en qui je crois, que j'adore, que j'espère et que j'aime.

Ainsi soit-il."

- Prière à Notre Dame du Mont-Carmel (apparition du 13 octobre 1917) :

" Vierge bénie, Ô pleine de grâces, Ô Reine des Saints, combien il m'est doux de vous vénérer sous ce titre de Notre-Dame du Mont-Carmel ! Ce nom me rappelle d'abord les temps du prophète Elie, lorsque vous apparûtes sur le Carmel sous la figure d'une petite nuée qui alla grandissant au point de se changer en une pluie bienfaisante, symbole des grâces sanctifiantes qui nous viennent de vous. Ce nom me rappelle aussi ce jour du 13 octobre 1917 où, pendant les dix minutes où la foule contemplait le miracle cosmique à Fatima, les trois petits voyants purent admirer, en plein ciel, votre sainte image.

Déjà dès les temps apostoliques vous avez été honorée sous ce titre mystérieux, et maintenant nous nous réjouissons à la pensée de nous unir à vos premiers serviteurs, avec eux nous vous saluons en vous disant : " Ô beauté du Carmel, gloire du Liban, lis très pur, rose mystique du jardin de l'Église !"

Cependant, Ô Vierge des vierges, souvenez-vous de ma misère et montrez-vous ma mère. Répandez en moi toujours plus vive la lumière de cette foi qui vous a rendue bienheureuse, enflammez-moi de ce céleste amour avec lequel vous aimiez votre Fils, Jésus-Christ. Voici que rempli de misères spirituelles et temporelles, pressé de toutes parts par les douleurs du corps et de l'âme, je me réfugie comme votre enfant à l'ombre de votre protection maternelle.

Mère de Dieu, qui avez tant de pouvoir et d'empire, obtenez-moi de votre Fils béni les dons célestes : l'humilité, la chasteté, la douceur qui furent la plus belle parure de votre âme immaculée. Obtenez-moi la force dans les tentations et les peines qui souvent me travaillent. Et lorsque s'achèvera, selon la volonté de Dieu, la journée de mon pèlerinage sur cette terre, faites qu'à mon âme soit accordée, par les mérites du Christ et par votre intercession, la gloire du paradis.

Ainsi soit-il."

00:30 Publié dans Notre Dame la très Sainte Vierge Marie | Lien permanent | Commentaires (6)

13 mai. Saint Servais, évêque de Tongres. 384.

Réponse de saint Servais aux Huns.

Chef de la châsse-reliquaire de saint Servais conservée

On ignore l'origine de saint Servais. Héribert, abbé de Lobbes, qui a fait l'abrégé de sa vie, dit seulement qu'il était de grande naissance, qu'il fut élevé avec beaucoup de soin, et que sa conduite se sentit toujours de la noblesse et de la générosité de son sang. D'autres auteurs, rapportés par Chapeauville, disent qu'il naquit, sur les frontières de Perse, d'une famille juif apparentée à sainte Anne, mère de la sainte Vierge ; qu'il fut amené à Tongres par un Ange ; que, ne parlant qu'une langue, il était entendu en toutes sortes de nations ; que son abstinence était si admirable, que souvent il ne vivait que de la sainte Eucharistie ; qu'il posséda aussi la grâce des guérisons ; les malades qui pouvaient ou le toucher, ou avoir des restes de sa table, ou même boire de l'eau dont il s'était lavé les mains, étaient assurés de leur guérison.

Son zèle pour la foi catholique parut principalement en trois conciles. Le premier fut celui de Cologne, célébré l'an 346, où il fit condamner et déposer l'évêque de la même ville, coupable de l'hérésie des Ariens ; il est vraisemblable que cet évêque, condamné pour hérésie, fut, non pas Euphratas, comme l'ont cru quelques auteurs, mais son prédécesseur.

Le sacre de saint Servais de Maastricht. Jean-Baptiste Coclers.

Les termes dont usa saint Servais, en opinant dans le concile, sont si importants, qu'ils méritent bien d'être rapportés :

" Je sais certainement ce que ce faux évêque a enseigné ; je n'en parle pas par ouï-dire, mais pour l'avoir moi-même entendu. Comme nos églises étaient voisines, je me suis souvent opposé à sa fausse doctrine lorsqu'il niait la divinité de Jésus-Christ. Je l'ai fait non-seulement en particulier, mais aussi en public, en présence d'Athanase, évêque d'Alexandrie ; et de plusieurs prêtres et diacres ; mon avis est qu'il ne peut être évêque des chrétiens, et que ceux qui auront des communications avec lui ne pourront porter le nom de chrétiens."

Dans ces paroles, il parle de saint Athanase comme d'un témoin fidèle des blasphèmes de cet évêque, parce que ce saint Patriarche, ayant été exilé à Trèves, depuis 336 jusqu'à 338, avait pu aisément l'entendre à Cologne ou en quelque autre lieu voisin.

Le second concile, où saint Servais fit éclater sa Foi et son zèle pour la vérité orthodoxe, fut celui de Sardique : on y confirma la consubstantialité du Verbe Eternel avec son Père, que le concile de Nicée avait définie, et saint Athanase, le plus généreux défenseur de cette consubstantialité, y fut absous de toutes les calomnies que les Ariens avaient forgées contre lui. Ce concile fut tenu l'an 347.

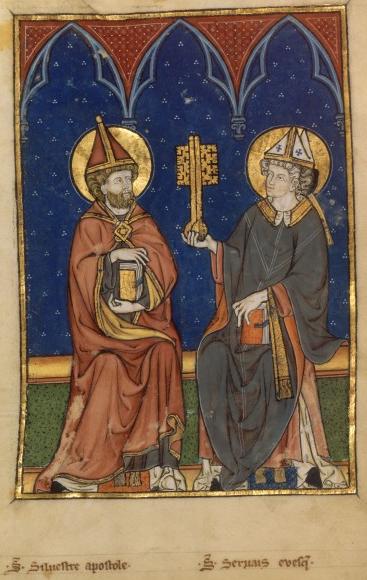

Saint Sylvestre, pape, et saint Servais. Cette représentation évoque

Enfin, le troisième concile fut celui de Rimini, célébré l'an 359, où notre saint Servais, assisté de saint Phoebade, évêque d'Agen, résista, avec un courage intrépide et une force merveilleuse, à la puissance et à la malice des ennemis de la foi, sans craindre ni l'exil, ni la faim et la soif, ni la prison, ni même la mort dont il était menacé. Il est vrai qu'après une longue résistance, il fut enfin trompé par les Ariens, qui lui firent signer une formule qui, paraissant tout à fait orthodoxe, avait néanmoins un sens hérétique dont ils se prévalurent ensuite ; mais cette surprise ne fit que l'animer davantage contre eux ; et, lorsqu'il fut revenu en France, il travailla avec un zèle infatigable à en bannir leur hérésie et à y faire régner la foi orthodoxe, que Saturnin, évêque d'Arles, et Paterne, évêque de Périgueux, avaient entrepris de ruiner.

Dans l'intervalle qui sépara ces deux conciles, le tyran Magnence, qui avait eu part au meurtre de l'empereur Constant, et s'était fait proclamer empereur en sa place, connaissant le mérite incomparable de saint Servais, et combien il avait de force et d'éloquence pour persuader ce qu'il voulait, l'envoya, avec un autre évêque, nommé Maxime, vers l'empereur Constance, frère du défunt, pour ménager un accommodement avec lui et lui faire agréer qu'il conservat la pourpre et qu'il fût associé à l'empire ; mais l'événement nous fait voir qu'ils n'obtinrent pas ce que Maguence souhaitait ; ils n'avaient d'ailleurs entrepris ce voyage que par force, et pour empêcher que ce tyran ne tourmentât les églises s'ils lui refusaient ce bon office.

Pendant que saint Servais, après le concile de Rimini, travaillait à maintenir la foi catholique dans son diocèse et à en bannir le vice, lui attire l'hérésie, Dieu lui fit connaître que les Huns, peuple barbare et cruel, entreraient bientôt dans les Gaules et que, parmi beaucoup d'autres villes, ils saccageraient et détruiraient celle de Tongres. Cette révélation le remplit d'une extrême douleur ; néanmoins, la prenant d'abord plutôt comme une menace qu'on pouvait détourner par les prières et par les larmes, que comm une prédiction absolue et inévitable, il monta en chaire, exhorta son peuple à la pénitence, afin d'arracher les verges de la main du Tout-Puissant.

Il s'offrit aussi lui-même en sacrifice pour ses enfants, et, par des austérités et des gémissements continuels, il tâcha de rendre Dieu propice à un peuple pour qui il avait la tendresse d'une mère. Mais, voyant que le ciel était inflexible et que tous ses soupirs ne l'attendrissaient point, il résolut de faire un voyage à Rome pour intéresser plus efficacement les apôtres saint Pierre et saint Paul à la protection de sa ville.

Il y alla donc, et passa plusieurs jours en jeûne et en oraison auprès de leurs tombeaux. Il pria aussi pourla ville de Metz, parce que saint Auteur, qui en était évêque, et qui ne put pas l'accompagner dans ce voyage, l'avait conjuré, dans son passage par sa ville épiscopale, d'intercéder pour elle aussi bien que pour celle de Tongres.

Saint Pierre apparut à Servais et lui dit " que l'arrét irrévocable était donné contre le pays des Gaules ; les Huns y descendraient et y saccageraient les villes et les provinces ; celle de Tongres serait enveloppée pour ses crimes dans cette inondation ; mais saint Etienne avait puissamment intercédé pour celle de Metz, dont Auteur était évêque, qu'on lui avait encore pardonné pour cette fois ; pour lui, il ne verrait point les maux dont son pays était menacé : il devait s'en retourner promptement, préparer les choses nécessaires à sa sépulture, se retirer à Maastricht et y attendre la volonté de Dieu ".

On dit que le prince des Apôtres lui donna aussi pour gage de son affection, et pour assurance de ce qu'il lui disait, une clef d'argent, faite de la main des Anges, qui a depuis opéré beaucoup de miracles.

Mais il y a des auteurs qui croient que la clef que l'on appelle de saint Servais, lui fut donnée par le pape et que c'est une de ces clefs où l'on mettait un peu de limaille des chaînes de saint Pierre, et que les Papes donnaient par dévotion aux pélerins illustres qui venaient à Rome. C'est une conjecture qui a quelque vraisemblance ; mais, n'étant appuyée de nulle preuve, elle ne peut être aussi forte que la tradition des églises de Maastricht et de Liége, qui porte que cette clef est un présent de saint Pierre.

En revenant de Rome, il tomba entre les mains des Huns qui ravageaient déjà l'Italie, ils le jetèrent d'abord dans une basse fosse, pendant qu'ils délibérèrent entre eux sur ce qu'ils en feraient; mais Dieu, qui n'abandonne jamais ses serviteurs et qui descend avec eux dans les cachots les plus obscurs, fit paraître au milieu de la nuit, dans cette prison, une si grande lumière, que ces barbares, étant épouvantés, se crurent trop heureux de délivrer leur prisonnier et de le mettre en liberté. Il en convertit même quelques-uns, parce qu'une splendeur merveilleuse qui parut sur son visage, et un aigle qui la couvrit d'une de ses ailes durant son sommeil et le rafraîchit du mouvement de l'autre, leur fit connaître que le Dieu qu'il adorait était le Maître et le souverain Seigneur de toutes choses.

Lorsqu'il fut en liberté, il se remit en chemin et traversa l'Italie et les montagnes de la Savoie. Dans les Vosges il fit sourdre miraculeusement une fontaine, dont il étancha sa soif, et qui servit depuis à la guérison de plusieurs malades. Saint Auteur, évêque de Metz, l'étant venu joindre à Worms, il se transporta dans sa ville pour y annoncer au clergé et au peuple ce qu'il avait appris à Rome par l'apparition de saint Pierre. Il leur déclara donc que leur punition était différée ; mais qu'ils devaient mériter cette grâce et éloigner de plus en plus de leurs murs l'indignation de Dieu et la rigueur de ses châtiments par la pénitence et par le changement de leurs moeurs.

Quand il arriva à Tongres, ses diocésains l'y reçurent avec une joie incroyable. Mais cette joie se changea bientôt en un torrent de larmes lorsqu'il leur fit connaître l'arrêt irrévocable que Dieu avait porté contre eux. Leur douleur augmenta beaucoup lorsqu'il leur dit qu'il était obligé de les quitter et de passer en une autre ville pour y trouver la paix du tombeau, ils l'environnèrent, comme autrefois les fidèles d'Ephèse et de Milet avaient environné saint Paul, pour le conjurer de ne les point laisser orphelins. Mais quoique son coeur fût attendri par les pleurs de ses enfants, il ne put pas se dispenser d'obéir à l'ordre de Dieu.

Il sortit donc de Tongres, emportant avec lui ce qui était nécessaire pour sa sépulture. On dit qu'il emporta aussi les ossements sacrés de ses prédécesseurs et de quelques autres saints personnages, honorés d'un culte public dans son diocèse, afin qu'ils ne fussent pas exposés à la profanation des barbares, et que les diocésains qui se réfugieraient à Maastricht, après la ruine de Tongres, y trouvassent par leur moyen une longue et continuelle protection. Ces Saints, qui l'avaient précédé, sont saint Valentin, saint Navite, saint Marcel, saint Métropole ; saint Séverin, saint Florence et saint Martin. Avant de partir, il avait guéri une partie des malades de la ville ; les autres furent réservés pour recevoir la santé après sa mort par l'attouchement de son corps.

Il ne fût pas longtemps à Maastricht sans voir l'effet de la prédiction de saint Pierre. A peine eut-il placé décemment les saintes reliques qu'il avait apportées de Tongres, marqué le lieu de sa sépulture et fait ses dernières dispositions, qu'étant à l'autel, où il célébrait les Divins Mystères, il fut averti par un Ange du jour et de l'heure de son décès. Une fièvre le saisit aussitôt, et, au bout de 3 jours, après avoir reçu les derniers Sacrements, exhorté son peuple à la crainte de Dieu et prié instamment pour son Salut, il mourut paisiblement, au milieu d'une grande splendeur qui l'environna. Ce fut sur les 3 heures de l'après-midi, qui est l'heure de None, le 13 mai de l'année 384.

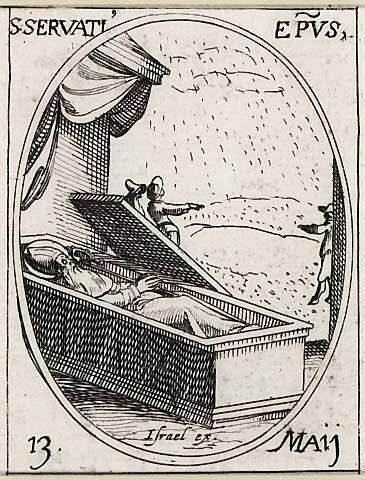

Décès de saint Servais. Gravure de Jacques Callot. XVIIe.

Son décès fut accompagné de plusieurs miracles : un ange descendit du ciel et apporta un voile de soie dont il le couvrit. On entendit dans l'air une musique céleste, célébrant les victoires qu'il avait remportées sur les puissances de l'enfer. Tous les malades de Maastricht et ceux de Tongres, qui assistèrent à son convoi, furent guéris. Enfin, il fit de si grands miracles, que sa mémoire fut rendue célèbre dans toutes les Gaules. Il fut enterré près du pont de la Digue publique, et l'on remarqua que la neige ne couvrit jamais sa pierre tumulaire, quoiqu'elle tombât en abondance partout alentour. Le martyrologe romain n'oublie pas ce prodige, rapporté par saint Grégoire de Tours.

La même année, les Huns firent irruption dans les Gaules et saccagèrent la ville de Tongres, qui ne put jamais se relever entièrement de ce désastre. Notre Saint n'eut de successeur que 100 ans après, lorsque saint Remi, après le Baptême de Clovis, rétablit les Eglises de Flandre et les pourvut de pasteurs. Celui qu'il donna à Maastricht et à Tongres fut saint Agricole, qui, par un respect singulier pour saint Servais, fit bâtir une église sur son sépulcre. En 583, saint Monulphe en fit bâtir une autre bien plus magnifique en son honneur, dans laquelle il transporta son corps, comme le dit saint Grégoire de Tours, dans le livre de la " Gloire des confesseurs ".

Face du reliquaire de saint Servais.

Saint Hubert, après la célèbre victoire de Charles Martel sur les Sarrasins (732), le jour de saint Servais, fit une nouvelle translation de ses précieuses dépouilles. On trouva son corps entier ; le visage étant découvert, parut si resplendissant, qu'il remplit de lumière tout le caveau. On trouva aussi la clef qu'il avait apportée de Rome, avec le voile que les anges avaient mis sur lui après son décès. On le transféra dans une châsse d'argent doré, et on le plaça au-dessus du grand Autel. Depuis, l'empereur Othon l'avait fait transférer à Quedlimbourg, dans une église dédiée sous son nom ; mais il fut bientôt rapporté dans la ville de Maastricht, où il a fait de très-grandes merveilles.

L'aigle qui employa ses ailes en guise d'éventail pour rafraîchir le Saint pendant son sommeil ; l'ange qui le conduit d'Arménie ou de Perse dans la Gaule Belgique ; la clef que lui remit saint Pierre, ou que lui aurait simplement donnée le Pape ; un dragon qui expire près de lui, symbole de ses luttes contre l'arianisme ; une fontaine qu'il fait jaillir sous son bâton pastoral ; la mitre qu'il reçoit de la main d'un Ange ; la neige qui respecte son tombeau, tandis qu'elle en recouvre les alentours, sont autant d'attributs qui ont servi à caractériser saint Servais dans l'art populaire.

Dos du reliquaire de saint Servais.

Saint Servais est l'un des " trois Saints de neige ou de glace " ; les deux autres sont saint Mamert, 11 mai, et saint Pancrace, 12 mai.

En plusieurs endroits, on invoque saint Servais contre le mal de jambes (même des animaux), pour le bon succès des entreprises ; contre les rats et les souris.

Tous les martyrologes latins font une honorable mémoire de saint Servais. Sa Vie a été écrite,comme nous l'avons dit, par Héribert, abbé de Lobbes. Gilles, moine d'Orval, y a fait quelques additions.

00:15 Publié dans S | Lien permanent | Commentaires (1)

lundi, 12 mai 2025

12 mai. Saint Pancrace, martyr. 304.

- Saint Pancrace, martyr. 304.

Pape : Saint Marcelin. Empereur : Dioclétien.

" La mort du juste est la condamnation de la vie des impies, et la sagesse du jeune âge celle d'une longévité criminelle."

Sap. IV, 16.

Statue processionnelle. Eglise Saint-Pancrace.

Pancrace vient de pan, qui signifie tout, et gratus, agréable, et citius, vite, tout prompt à être agréable, car dès sa jeunesse il le fut. Le Glossaire dit encore que Pancras veut dire rapine, pancratiarius, soumis aux fouets, Pancrus, pierre de différentes couleurs : en effet, il ravit des captifs pour butin, il fut soumis au tourment du fouet, et il fut décoré de toutes sortes de vertus.

Saint Pancrace était un enfant d'une illustre naissance, de Synnade en Phrygie. Ayant perdu son père de bonne heure, il demeura sous la tutelle de Denis, un de ses oncles, dont le martyrologe romain fait aussi mémoire aujourd'hui comme d'un saint confesseur.

Legenda aurea. Bx. J. de Voragine. R. de Montbaston. XIVe.

Cet excellent tuteur considéra toujours Pancrace comme son propre fils et prit un soin scrupuleux de son éducation. Lorsqu'il vit Pancrace âgé de 14 ans, il décida de faire le voyage de Rome où ils jouissaient d'ailleurs d'un riche patrimoine.

Là, ils demandèrent instamment au pape Caïus de recevoir le baptême et d'être pleinement instruits des mystères de la religion chrétienne. Ce saint pape leur accorda avec grand plaisir ce qu'ils souhaitaient. Denis mourut bientôt de sa belle mort après avoir soupiré après la couronne du martyr.

Dans leur quartier était caché, avec les fidèles, le pape Corneille, qui avait contrinué à la conversion à la foi de Notre Seigneur Jésus-Christ de Denys et Pancrace.

Pancrace fut bientôt pris et conduit par-devant César. Il avait alors environ quatorze ans. L'empereur, Dioclétien, fit tous ses efforts pour l'obliger de sacrifier aux idoles. Dans un premier mouvement, Dioclétien traita Pancrace avec bonté parce que son père et lui avait été ami et qu'il était charmé par le caractère et la beauté de notre jeune Saint.

Dioclétien lui dit :

" Jeune enfant, je te conseille de ne pas te laisser mourir de male mort ; car, jeune comme tu es, tu peux facilement te laisser induire en erreur, et puisque ta noblesse est constatée et que tu es le fils, d'un de mes plus chers amis, je t'en prie, renonce à cette folie, afin que je te puisse traiter comme mon enfant."

Pancrace lui répondit :

" Bien que je sois enfant par le corps, je porte cependant en moi le coeur d'un vieillard, et grâce à la puissance de mon Seigneur Jésus-Christ la terreur que tu nous inspires ne nous épouvante pas plus que ce tableau placé devant nous. Quant à tes Dieux que tu m’exhortes à honorer, ce furent des trompeurs, des corrupteurs de leurs belles-soeurs ; ils n'ont pas eu même de respect pour leurs père et mère que si aujourd'hui tu avais des esclaves qui leur ressemblassent tu les ferais tuer incontinent. Je suis étonné de constater comment un empereur si éclairé me commande d'avoir de l'estime pour des dieux qui n'étaient que des hommes et dont la vie était si corrompue que si vos esclaves ne vivaient pas mieux aujourd'hui, vous les feriez punir exemplairement."

L'empereur donc, se réputant vaincu par un enfant, le fit décapiter sur la voie Aurélienne, vers l’an du Seigneur 287. Son corps fut enseveli avec soin par Octavie (Cocavilla), femme d'un sénateur.

Au rapport de Grégoire de Tours (Miraculorum, lib. I, chap. XXXIX.), si quelqu'un ose prêter un faux serment sur le tombeau du martyr, avant qu'il soit arrivé au chancel du choeur, il est aussitôt possédé du démon et devient hors de lui, ou bien il tombe sur le pavé et meurt.

Il s'était élevé un procès assez important entre deux particuliers. Or, le juge connaissait parfaitement le coupable. Le zèle de la justice le porta à les mener tous les deux à l’autel de saint Pierre ; et là il força celui qu'il savait avoir tort à confirmer par serment sa prétendue innocence, en priant l’apôtre de venger la vérité par une manifestation quelconque.

Or, le coupable ayant fait serment et n'ayant éprouvé aucun accident, le juge, convaincu de la malice de cet homme, et enflammé du zèle de la justice s'écria :

" Ce vieux Pierre est ou trop bas, ou bien il cède à moindre que lui. Allons vers Pancrace ; il est jeune, requérons de lui ce qui en est."

On y alla ; le coupable eut l’audace de faire un faux serment sur le tombeau du martyr ; mais il ne put en retirer sa main et expira bientôt sur place.

C'est de là que vient la pratique encore observée aujourd'hui de faire jurer, dans les cas difficiles, sur les reliques de saint Pancrace.

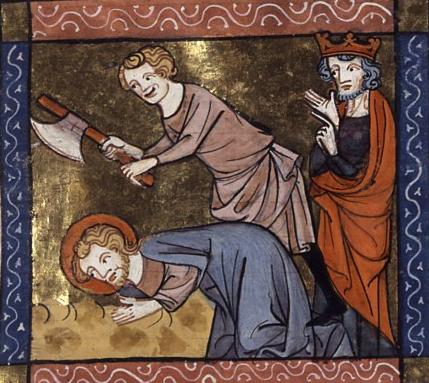

Martyr de saint Pancrace. Vie de saints. R. de Monbaston. XIVe.

Des années plus tard, quand saint Grégoire le Grand convertit en monastère la maison ancestrale de saint Pancrace, qui était voisine de celle de son oncle Denys, il enseigna à ses moines de vénérer le jeune Saint qui avait souffert le martyre juste à côté de leur couvent, et, quand il devint pape, il fit inclure la tête de saint Pancrace dans un buste en argent et vénérer dans sa cathédrale du Latran. Le buste retourna à l'église de Saint-Pancrace au XIIe siècle.

L'attribut de saint Pancrace est l'épée ; c'est aussi l'attribut des saints Nérée et Achillée qui sont fêtés aussi en ce jour.

Statue. Eglise Saint-Pancrace. Castellare-di-Casinca. Corse. XIXe.

RELIQUES, CULTE ET LES DIVERS NOMS DE SAINT PANCRACE

Il y a à Rome une église de son nom, et la porte anciennement appelée Aurelia, se nomme aujourd'hui Saint-Pancrace. Saint Grégoire, pape, parle de sa tombe et de ses reliques dans l'Homélie 27 sur saint Jean et dans le 3e livre de son Registre, épître 18.

Saint Grégoire de Tours, qui vivait avant lui, raconte un miracle perpétuel que Dieu y faisait par les mérites de ce saint Martyr : ceux qui allaient faire quelque serment solennel en l'église qui lui est dédiée étaient visiblement punis de Dieu, quand ils ne disaient pas la vérité : ou ils tombaient morts sur place, ou ils étaient possédés du démon, qui les tourmentaient par mille sortes de supplices à la vue de tout le monde.

Baillet écrit qu'" il s'est fait une grande distraction des reliques de saint Pancrace en diverses églises d'Europe : et comme il est assez ordinaire de voir que lorsqu'on a quelque ossement considérable d'un Saint, on se vante d'avoir son corps, on doit être moins surpris d'entendre dire que le corps de saint Pancrace se trouve en 15 ou 20 endroits différents, sans être obligé de recourir au mystère de la reproduction. Outre ce qui est resté de ses reliques dans l'église de son nom, à Rome, on voit son chef dans celle de Latran où son office se fait double en remettant celui des saints Nérée et Achillée au premier jour libre qui suit ".

On trouve aussi quelques parties de ses reliques dans celle de saint Clément et dans d'autres églises de la ville. On en montre pareillement à Albano, ville de la campagne de Rome ; dans 3 églises différentes de la ville de Bologne, où il n'est pas possible que l'on n'ait pas donné son nom à quelque corps étranger, puisque l'on produit, parmi ces reliques, une tête de saint Pancrace, outre celle qui est dans la basilique du Latran.

On aurait peut-être sujet de penser la même chose de celles que l'on garde sous le même nom à Venise, chez les religieuses de saint Zacharie ; dans le Milanais, quoiqu'il soit vrai que saint Grégoire le Grand en ait envoyé du tombeau de notre Saint à Fortunat, évêque de Milan ; à Lantosca, en Piémont, dans le Comtat de Nice ; dans plusieurs autres villes d'Italie, où on l'appelle saint Brancas ou Brancaccio ; en divers endroits de la Sicile ; à Avignon, dans deux églises différentes ; en France, où en envoyèrent de Rome les papes Pélage, pour Marseille et Tours ; saint Grégoire le Grand pour Pallade, évêque de Saintes ; d'autres à Saint-Riquier, à Saint-Malo et ailleurs.

On ne peut nombrer tous ces lieux du royaume qui se vantent d'en avoir, mais la plupart sans titre. La célébrité de son culte y est si grande, qu'il n'y a presque point de province qui ne s'en soit formé un Saint particulier en diversifiant son nom par la corruption de leur language. Car c'est lui que l'on trouve appelé saint Blancat, saint Planchas ou Planchais, saint Plancart, saint Crampasi ou Crampace, par métathèse, saint Brachs, saint Branchais, saint Blanchars, saint Blansé, et peut-être encore autrement.

Saint Pancrace est appelé Planchers en Normandie. Le pape Vitalien envoya de ses reliques à saint Wandrille, abbé de Fontenelle, qui construisit une église sous son invocation : cette double circonstance répandit son culte dans le diocèse de Coutances et dans les diocèses voisins.

Les Pays-Bas ne sont guère moins pourvus de reliques qui porent le nom de saint Pancrace. On en voit à Gand, à Douai, et à Malines ; on en voyait aussi à Utrecht et à Leyde, avant le changement de religion dans les Pays-Bas unis. On en montre à Cologne dans plusieurs églises, à Dusseldorf sur le Rhin, au duché de Berg, à Trèves, et même à Prague, en Bohème. On en a vu aussi en Angleterre, où la première église consacrée à Dieu depuis la " conversion " des Anglais par le moine saint Augustin, missionnaire de saint Grégoire le Grand, fut dédiée sous le nom et l'invocation de saint Pancrace, dans la ville de Cantorbéry. Il ne vint néanmoins des reliques de ce saint Martyr dans cette île que plus de 50 ans après. Ce fut le pape Vitalien qui en envoya, vers l'an 656, à Oswi, roi de Northumberland, pour augmenter encore le culte que les missionnaires romains y avaient établi, ou plutôt pour reconnaître et récompenser les services que ce prince rendait à l'église du pays.

La plupart des églises qui gardent des reliques sous le nom de saint Pancrace, ont quelque fête particulière en différents jours de l'année, pour célébrer leur réception ou leur translation : mais elles se réunissent à solenniser celle de son martyre au 12 de mai, quoiqu'elles ne soient pas toutes persuadées que ce qu'elles ont soit véritablement de lui. Le 12 de mai, où sa fête est marquée dans les Martyrologes du nom de saint Jérôme, dans celui de Bède, ceux du IXe siècle et les suivants, est le jour de sa sépulture plutôt que celui de sa mort. Le Calendrier romain du IVe siècle n'en fait point mention, mais il est dans celui du VIIIe siècle et dans les suivants, et dans les anciens Sacramentaires depuis le VIe siècle.

PRIERE

" La grâce divine qui vous appelait à la couronne du martyre alla vous chercher jusqu'au fond de la Phrygie, Ô Pancrace, pour vous conduire dans la capitale de l'empire, au centre de tous les vices et de toutes les erreurs du paganisme. Votre nom, confondu avec tant d'autres plus éclatants ou plus obscurs, ne semblait pas devoir laisser de trace dans la mémoire des hommes ; à quatorze ans, votre carrière était déjà terminée. Aujourd'hui cependant, votre nom est prononcé par toute la terre avec l'accent de la vénération ; il retentit à l'autel dans les prières qui accompagnent le Sacrifice de l'Agneau.

D'où vous vient, Ô jeune martyr, cette célébrité qui durera autant que le monde ? C'est qu'il était juste qu'ayant été associé à la mort sanglante de notre Christ, la gloire de son immortalité rejaillît jusque sur vous. Gloire soit donc à lui qui honore ainsi ses compagnons d'armes ! Et gloire à vous, Ô martyr, qui avez mérité une telle couronne ! En retour de nos hommages, daignez, Ô Pancrace, jeter un regard de protection sur nous. Parlez de nous à Jésus votre chef et le nôtre. Dans cette vallée d'exil, nous chantons l’Alleluia pour sa résurrection qui nous a remplis d'espérances ; obtenez qu'un jour nous répétions avec vous au ciel ce même Alleluia, devenu éternel, et qui alors signifiera non plus l'espérance, mais la possession.

Rq : Les fresques des églises de La Roche-Dame et de Villar-Saint-Pancrace reproduites dans cette notice ont été ou sont en cours de reproduction. Prions pour les donateurs privés qui ont permis ces restaurations, prions pour les authentiques artisans, autant qu'artistes d'ailleurs, qui oeuvrent à ces remarquables travaux."

00:15 Publié dans P | Lien permanent | Commentaires (6)

dimanche, 11 mai 2025

IIIe dimanche après Pâques.

- Le IIIe dimanche après Pâques.

LE PATRONAGE DE SAINT JOSEPH

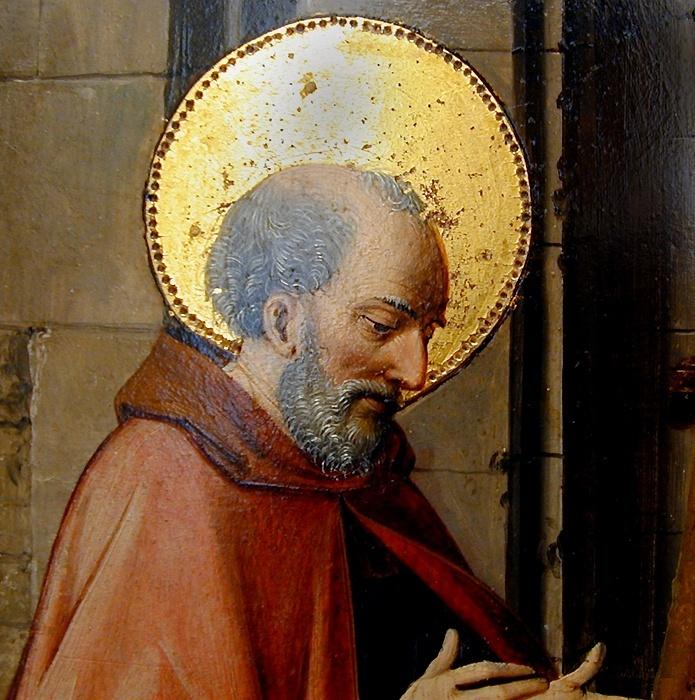

Saint Joseph. Détail. Josse Lieferinxe. XVe.

Saint Joseph. Détail. Josse Lieferinxe. XVe.

La série des mystères du Temps pascal est suspendue aujourd'hui ; un autre objet attire pour un moment nos contemplations. La sainte Eglise nous propose de donner la journée au culte de l'Epoux de Marie, du Père nourricier du Fils de Dieu, Patron de l'Eglise universelle. Au 19 mars cependant nous lui avons rendu notre hommage annuel : aussi n'est-ce pas proprement sa fête que nous allons célébrer en ce jour. Il s'agit d'ériger par la piété du peuple chrétien un monument de reconnaissance au puissant Protecteur, à Joseph, le recours et l'appui de tous ceux qui l'invoquent avec confiance. Assez de bienfaits lui ont mérité cet hommage ; la sainte Eglise se propose aujourd'hui, dans l'intérêt de ses enfants, de diriger leur confiance vers un secours si puissant et si opportun.

La dévotion à saint Joseph avait été réservée pour ces derniers temps. Le culte de cet admirable personnage, culte fondé sur l'Evangile même, ne devait pas se développer dans les premiers siècles de l'Eglise ; non pas que les fidèles, considérant le rôle sublime de saint Joseph dans l'économie du mystère de l'Incarnation, fussent entravés en quelque chose dans les honneurs qu'ils auraient voulu lui rendre ; mais la divine Providence avait ses raisons mystérieuses pour retarder le moment où la Liturgie devait prescrire chaque année les hommages publics à offrir à l'Epoux de Marie. L'Orient précéda l'Occident, ainsi qu'il est arrivé d'autres fois, dans le culte spécial de saint Joseph ; mais au XVe siècle l'Eglise latine l'avait adopté tout entière ; et depuis lors il n'a cessé de faire les plus heureux progrès dans les âmes catholiques. Les grandeurs de saint Joseph ont été exposées au 19 mars ; le but de la présente fête n'est pas de revenir sur cet inépuisable sujet. Elle a son motif spécial d'institution qu'il est nécessaire de faire connaître.

La bonté de Dieu et la fidélité de notre Rédempteur à ses promesses s'unissent toujours plus étroitement de siècle en siècle, pour protéger en ce monde l'étincelle de vie surnaturelle qu'il doit conserver jusqu'au dernier jour. Dans ce but miséricordieux, une succession non interrompue de secours vient réchauffer, pour ainsi dire, chaque génération, et lui apporter un nouveau motif de confiance dans la divine Rédemption. A partir du XIIIe siècle, où le refroidissement du monde commença à se faire sentir, ainsi que l'Eglise elle-même nous en rend témoignage (Frigescente mundo. Oraison de la fête des Stigmates de saint François.) , chaque époque a vu s'ouvrir une nouvelle source de grâces. Ce fut d'abord la fête du très saint Sacrement, dont les développements ont produit successivement la Procession solennelle, les Expositions, les Saluts, les Quarante Heures. Ce fut ensuite la dévotion au saint Nom de Jésus, dont saint Bernardin de Sienne fut le principal apôtre, et celle du Via crucis ou Chemin de la Croix, qui produit tant de fruits de componction dans les âmes. Le XVIe siècle vit renaître la fréquente communion, par l'influence principale de saint Ignace de Loyola et de sa Compagnie. Au XVIIe fut promulgué le culte du sacré Cœur de Jésus, qui s'établit dans le siècle suivant. Au XIXe, la dévotion à la très sainte Vierge a pris des accroissements et une importance qui sont un des caractères surnaturels de notre temps. Le saint Rosaire, le saint Scapulaire, que nous avaient légués les âges précédents, ont été remis en honneur ; les pèlerinages aux sanctuaires de la Mère de Dieu, suspendus parles préjugés jansénistes et rationalistes, ont repris leur cours ; l'Archiconfrérie du Saint-Cœur de Marie a étendu ses affiliations dans le monde entier; des prodiges nombreux sont venus récompenser la foi rajeunie ; enfin notre temps a vu le triomphe de l'Immaculée Conception, préparé et attendu dans des siècles moins favorisés.

Mais la dévotion envers Marie ne pouvait se développer ainsi sans amener avec elle le culte fervent de saint Joseph. Marie et Joseph ont une part trop intime dans le divin mystère de l'Incarnation, l'une comme Mère du Fils de Dieu, l'autre comme gardien de l'honneur de la Vierge et Père nourricier de l'Enfant-Dieu, pour que l'on puisse les isoler l'un de l'autre. Une vénération particulière envers saint Joseph a donc été la suite du développement de la piété envers la très sainte Vierge. Mais la dévotion à l'égard de l'Epoux de Marie n'est pas seulement un juste tribut que nous rendons à ses admirables prérogatives ; elle est encore pour nous la source d'un secours nouveau aussi étendu qu'il est puissant, ayant été déposé entre les mains de saint Joseph par le Fils de Dieu lui-même. Ecoutez le langage inspiré de l'Eglise dans la sainte Liturgie :

" Ô Joseph, l'honneur des habitants du ciel, l'espoir de notre vie ici-bas, le soutien de ce monde !"

(Coelitum, Joseph, decus atque nostrae Certa spes vite, columenque mundi ; Hymne des Laudes de la fête du patronage de saint Joseph).

Quel pouvoir dans un homme ! Mais aussi cherchez un homme qui ait eu avec le Fils de Dieu sur la terre des rapports aussi intimes que Joseph. Jésus daigna être soumis à Joseph ici-bas; au ciel, il tient à glorifier celui dont il voulut dépendre, et à qui il confia son enfance avec l'honneur de sa Mère. Il n'est donc pas de limites au pouvoir de saint Joseph ; et la sainte Eglise nous invite aujourd'hui à recourir avec une confiance absolue à ce tout-puissant Protecteur. Au milieu des agitations terribles auxquelles le monde est en proie, que les fidèles l'invoquent avec foi, et ils seront protégés. En tous les besoins de l'âme et du corps, en toutes les épreuves et toutes les crises que le chrétien peut avoir à traverser, dans l'ordre temporel comme dans l'ordre spirituel, qu'il ait recours à saint Joseph, et sa confiance ne sera pas trompée. Le roi de l'Egypte disait à ses peuples affamés : " Allez à Joseph " (Gen. XLI, 55.) ; le Roi du ciel nous fait la même invitation ; et le fidèle gardien de Marie a plus de crédit auprès de lui que le fils de Jacob, intendant des greniers de Memphis, n'en eut auprès de Pharaon.

Mettons donc notre confiance dans le pouvoir de l'auguste Père du peuple chrétien, Joseph, sur qui tant de grandeurs n'ont été accumulées qu'afin qu'il répandit sur nous, dans une mesure plus abondante que les autres saints, les influences du divin mystère de l'Incarnation dont il a été, après Marie, le principal ministre sur la terre.

Le repentir de saint Joseph. Alessandro Tiarini. XVIIe.

Le repentir de saint Joseph. Alessandro Tiarini. XVIIe.

A LA MESSE

Le troisième Dimanche après Pâques porte, dans L'Eglise grecque, le nom de Dimanche du Paralytique, parce qu'on y célèbre d'une manière particulière la commémoration du miracle que notre Seigneur opéra à la Piscine Probatique.

L'Eglise Romaine commence aujourd'hui, à l'Office des Matines, la lecture de l'Apocalypse de saint Jean.

En cette fête dédiée à saint Joseph comme Protecteur des fidèles, la sainte Eglise, dans l'Introït, nous met à la bouche les paroles dans lesquelles David exprime la confiance qu'il a placée dans la Protection du Seigneur. Saint Joseph est le ministre de cette protection divine, et Dieu nous la promet, si nous nous adressons à son incomparable serviteur.

EPÎTRE

Lecture du livre de la Genèse. Chap. XLIX.

La sainte Famille. Ivoire du XIIIe.

" Mon fils Joseph a été élevé en gloire ; sa puissance va toujours croissant ; il est beau et plein de charmes ; les jeunes filles ont couru sur les galeries pour le voir. Mais avant ses grandeurs, ses frères l'avaient poursuivi avec malice, et lui avaient suscité des rixes ; dans leur envie, ils lui lançaient des traits. Mais son arc tendu est demeuré dans sa force ; les chaînes qui liaient ses bras et ses mains ont été déliées par la main du tout-puissant Dieu de Jacob ; et il est sorti de là pour être le pasteur d'un peuple et la force d'Israël. Ô mon fils, le Dieu de ton père sera ton protecteur, le Tout-Puissant te comblera de ses bénédictions du haut du ciel ; le sol que tu habiteras sera arrosé par les sources qui procèdent de l'abîme des eaux, pour être aussi une bénédiction ; et tu seras béni également dans la fécondité des mères. Les bénédictions que répand sur toi ton père surpassent celles qu'il a reçues de ses aïeux; et elles seront sur toi, jusqu'à ce que s'accomplisse le désir des collines éternelles. Que ces bénédictions se répandent sur la tête de Joseph, sur la tète de celui qui est comme le Nazaréen au milieu de ses frères."

Cette magnifique prophétie de Jacob mourant, et révélant à son fils Joseph le sort glorieux qui l'attend dans sa personne et dans ses enfants, vient à propos en ce jour pour nous rappeler les touchantes relations que saint Bernard a si éloquemment relevées entre les deux Joseph. Nous les avons signalées au dix-neuf mars, et le pieux lecteur a pu se convaincre que le premier Joseph fut le type du second. Le vieux Patriarche, après avoir prophétisé la destinée de ses dix premiers enfants, s'arrête avec complaisance sur le fils de Rachel. Après avoir loué sa beauté, il rappelle les persécutions auxquelles il fut en butte de la part de ses frères, et les voies merveilleuses par lesquelles Dieu le délivra de leurs mains, et le conduisit à la puissance. De là Jacob montre ce fils de sa tendresse élevé en gloire, et devenu le type du second Joseph. Qui a mérité plus que l'Epoux de Marie, le Protecteur des fidèles, d'être appelé " le Pasteur d'un peuple et la force d'Israël " ?