mardi, 10 février 2026

10 février. Sainte Scholastique, vierge. 543.

- Sainte Scholastique, vierge. 543.

Pape : Vigile. Empereur romain d'Orient : Justinien Ier. Roi des Goths d'Italie : Totila.

" Que toutes vos paroles soient telles qu'on puisse les écrire, pour les relire à haute voix, au jugement dernier, devant le genre humain et devant les esprits célestes réunis."

" Taisez-vous, ou parlez de Dieu ; car quelle chose en ce monde est digne qu'on en parle ?"

Sainte Scholastique.

Sainte Scholastique. Détail d'un dyptique. Andrea Mantegna. XVe.

La sœur du Patriarche des moines d'Occident vient nous réjouir aujourd'hui de sa douce présence ; la fille du cloître apparaît sur le Cycle à côté de la martyre! toutes deux épouses de Jésus, toutes deux couronnées, parce que toutes deux ont combattu et ont remporté la palme. L'une l'a cueillie au milieu des rudes assauts de l'ennemi, dans ces heures formidables où il fallait vaincre ou mourir ; l'autre a dû soutenir durant sa vie entière une lutte de chaque jour, qui s'est prolongée, pour ainsi dire, jusqu'à la dernière heure. Apolline et Scholastique sont sœurs ; elles sont unies à jamais dans le cœur de leur commun Epoux.

Il fallait que la grande et austère figure de saint Benoît nous apparût adoucie par les traits angéliques de cette sœur que, dans sa profonde sagesse, la divine Providence avait placée près de lui pour être sa fidèle coopératrice. La vie des saints présente souvent de ces contrastes, comme si le Seigneur voulait nous faire entendre que bien au-dessus des régions de la chair et du sang, il est un lien pour les âmes, qui les unit et les rend fécondes, qui les tempère et les complète. Ainsi, dans la patrie céleste, les Anges des diverses hiérarchies s'unissent d'un amour mutuel dont le souverain Seigneur est le nœud, et goûtent éternellement les douceurs d'une tendresse fraternelle.

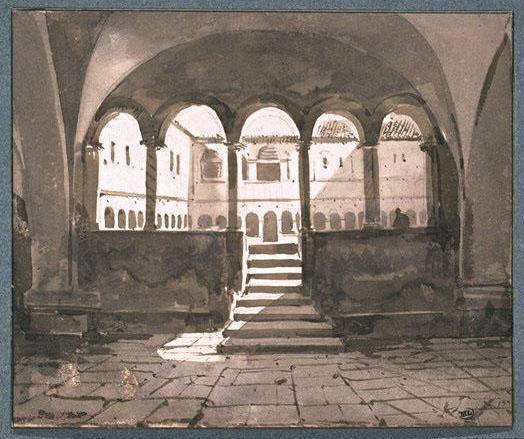

Cloître du noviciat de Sainte-Scholastique à Subiaco.

La vie de Scholastique s'est écoulée ici-bas, sans laisser d'autre trace que le gracieux souvenir de cette colombe qui, se dirigeant vers le ciel d'un vol innocent et rapide, avertit le frère que la sœur le devançait de quelques jours dans l'asile de l'éternelle félicité. C'est à peu près tout ce qui nous reste sur cette admirable Epouse du Sauveur, avec le touchant récit dans lequel saint Grégoire le Grand nous a retracé l'ineffable débat qui s'éleva entre le frère et la sœur, trois jours avant que celle-ci fût conviée aux noces du ciel. Mais que de merveilles cette scène incomparable ne nous révèle-t-elle pas! Qui ne comprendra tout aussitôt l'âme de Scholastique à la tendre naïveté de ses désirs, à sa douce et ferme confiance envers Dieu, à l'aimable facilité avec laquelle elle triomphe de son frère, en appelant Dieu même à son secours ? Les anciens vantaient la mélodie des accents du cygne à sa dernière heure ; la colombe du cloître bénédictin, prête à s'envoler de cette terre, ne l'emporte-t-elle pas sur le cygne en charme et en douceur ?

Mais où donc la timide vierge puisa-t-elle cette force qui la rendit capable de résister au vœu de son frère, en qui elle révérait son maître et son oracle ? qui donc l'avertit que sa prière n'était pas téméraire, et qu'il pouvait y avoir en ce moment quelque chose de meilleur que la sévère fidélité de Benoît à la Règle sainte qu'il avait donnée, et qu'il devait soutenir par son exemple ? Saint Grégoire nous répondra. Ne nous étonnons pas, dit ce grand Docteur, qu'une sœur qui désirait voir plus longtemps son frère, ait eu en ce moment plus de pouvoir que lui-même sur le cœur de Dieu ; car, selon la parole de saint Jean, Dieu est amour, et il était juste que celle qui aimait davantage se montrât plus puissante que celui qui se trouva aimer moins.

Saint Benoît et sainte Scholastique.

Sainte Scholastique sera donc, dans les jours où nous sommes, l'apôtre de la charité fraternelle. Elle nous animera à l'amour de nos semblables, que Dieu veut voir se réveiller en nous, en même temps que nous travaillons à revenir à lui. La solennité pascale nous conviera à un même banquet ; nous nous y nourrirons de la même victime de charité. Préparons d'avance notre robe nuptiale ; car celui qui nous invite veut nous voir habiter unanimes dans sa maison (Psalm. LXVII.).

La sainte Eglise nous fait lire aujourd'hui la narration que saint Grégoire a consacrée à la dernière entrevue du frère et de la sœur. Du second livre des Dialogues de saint Grégoire, Pape :

Mort de sainte Scholastique. Jean Restout. XVIIIe.

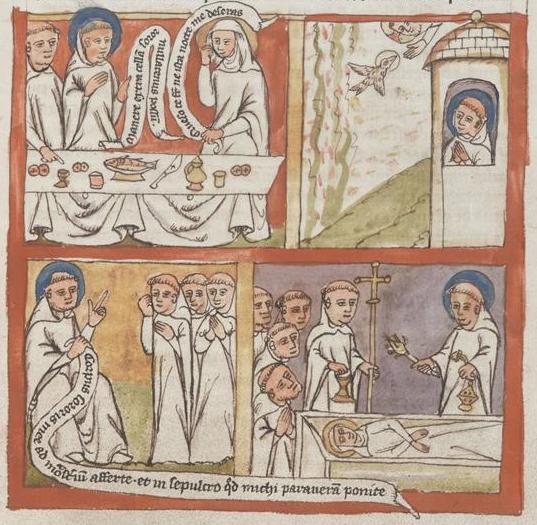

Scholastique était sœur du vénérable Père Benoît. Consacrée au Seigneur tout-puissant dès son enfance , elle avait coutume de venir visiter son frère une fois chaque année. L'homme de Dieu descendait pour la recevoir dans une maison dépendante du monastère, non loin de la porte. Scholastique étant donc venue une fois, selon sa coutume, son vénérable frère descendit vers elle avec ses disciples. Ils passèrent tout le jour dans les louanges de Dieu et les pieux entretiens ; et, quand la nuit fut venue, ils prirent ensemble leur repas. Comme ils étaient encore à table, et que le temps s'écoulait vite dans leur entretien sur les choses divines, la vierge sacrée adressa cette prière à Benoît :

" Je te prie, mon frère, de ne me pas abandonner cette nuit, afin que nous puissions jus-ce qu'au matin parler encore des joies de la vie céleste."

Le saint lui répondit :

" Que dis-tu là, ma sœur ? Je ne puis en aucune façon passer la nuit hors du monastère."

Dans ce moment, le ciel était si pur qu'il n'y paraissait aucun nuage. La servante de Dieu, ayant entendu le refus de son frère, appuya sur la table ses doigts entrelacés ; et, cachant son visage dans ses mains, elle s'adressa au Seigneur tout-puissant. Au moment où elle releva la tête, des éclairs, un violent coup de tonnerre, une pluie à torrents, se déclarèrent tout à coup : au point que ni le vénérable Benoit, ni les frères qui étaient avec lui ne purent mettre le pied hors du lieu où ils étaient.

La pieuse servante de Dieu, pendant qu'elle avait tenu sa tête appuyée sur ses mains, avait versé sur la table un ruisseau de larmes ; il n'en avait pas fallu davantage pour charger de nuages le ciel serein jusqu'à cette heure. Après la prière de la sainte, l'orage ne s'était pas fait longtemps attendre ; mais cette prière et les torrents de pluie qu'elle amenait s'étaient si parfaitement rencontrés ensemble, que, au même instant où Scholastique levait sa tête de dessus la table, le tonnerre grondait déjà : en sorte qu'un même instant vit la sainte faire ce mouvement, et la pluie tomber du ciel. L'homme de Dieu, voyant que ces éclairs, ces tonnerres, cette inondation ne lui permettaient plus de rentrer au monastère, en fut contristé, et exhala ainsi ses plaintes :

" Que le Dieu tout-puissant te pardonne, ma sœur ! Que viens-tu défaire ?"

Elle répondit :

" Je t'ai adressé une demande, et tu n'as pas voulu m'écouter : j'ai eu recours à mon Dieu, et il m'a exaucée. Maintenant sors, si tu peux, laisse-moi, et retourne à ton monastère."

Mais le saint était dans l'impossibilité de sortir de la maison, et lui qui n'avait pas voulu y rester volontairement, demeura contre son gré. Ainsi, les deux saints passèrent la nuit entière dans les veilles, et reprenant leurs pieux entretiens sur la vie spirituelle, ils se rassasièrent à loisir par l'échange des sentiments qu'ils éprouvaient.

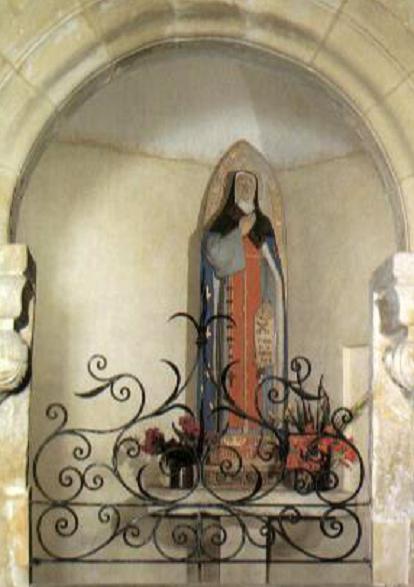

Statue de sainte Scholastique. Arnold Hontoire.

Le lendemain, la vénérable Mère retourna à son monastère, et l'homme de Dieu reprit le chemin de son cloître. Trois jours après, étant dans sa cellule, et ayant élevé ses yeux en haut, il vit l'âme de sa sœur, qui venait de briser les liens du corps, et qui, sous la forme d'une colombe, se dirigeait vers les hauteurs mystérieuses du ciel. Ravi dé joie pour la gloire dont elle était entrée en possession, il rendit grâces au Dieu tout-puissant par des hymnes et des cantiques, et annonça aux frères le trépas de Scholastique. Il les envoya aussitôt au lieu qu'elle avait habité, afin qu'ils apportassent le corps au monastère, et qu'il fût déposé dans le tombeau qu'il s'était préparé pour lui-même. Il arriva ainsi que ceux dont l'âme avait toujours été unie en Dieu ne furent point séparés par la mort, leurs corps n'ayant eu qu'un même tombeau.

RÉPONS ET ANTIENNES

R/. L'illustre Scholastique fut la sœur du très saint Père Benoît : * Consacrée dès l'enfance au Seigneur tout-puissant, elle ne quitta jamais la voie de la justice.

V/. Louez le Seigneur, enfants, louez le Nom du Seigneur. * Consacrée dès l'enfance.

R/. Désirant se régler sur les exemples de la sainte vie de son frère, et selon la doctrine de ses sacrés enseignements, elle avait coutume de venir à lui une fois chaque année : * Et l'homme de Dieu l'instruisait de ses célestes leçons.

V/. Heureux qui écoute ses paroles et observe les règles qu'il a écrites. * Et l'homme de Dieu.

R/. La sainte vierge Scholastique était comme un jardin diligemment arrosé ; * La rosée des célestes grâces la rafraîchissait continuellement.

V/. Comme une source d'eau qui ne tarit jamais. * La rosée des célestes grâces.

R/. Le Seigneur lui accorda le désir de son cœur:* Elle obtint de lui ce qu'elle n'avait pu obtenir de son frère.

V/. Le Seigneur est bon envers tous ceux qui espèrent en lui, envers l'âme qui le cherche. * Elle obtint de lui.

R/. L'Epoux tardant à paraître, Scholastique gémissait et disait : * Qui me donnera des ailes comme à la colombe, et je volerai et je me reposerait.

V/. Voici mon bien-aimé, il me dit : Lève-toi, mon amie, et viens * Qui me donnera.

R/. Scholastique parut sous la forme d'une colombe; l'âme de son frère témoigna son allégresse par des hymnes et des cantiques : * Béni soit ce départ ! mais bien plus encore soit bénie cette entrée !

V/. Le vénérable Père Benoit demeura tout inondé d'une joie céleste. * Béni soit.

R/. L'âme de Scholastique sortit de l'arche de son corps, comme la colombe portant le rameau d'olivier, signe de paix et de grâce ; * Elle s'envola dans les cieux.

V/. Comme elle ne trouvait pas où reposer son pied, * Elle s'envola dans les cieux.

Saint Benoît et sainte Scholastique.

Ant. Que l'assemblée des fidèles tressaille d'allégresse pour la gloire de l'auguste vierge Scholastique ; que la troupe des vierges sacrées se livre à une joie plus grande encore, en célébrant la fête de celle qui par ses larmes fléchit le Seigneur, et fut plus puissante sur lui que son frère, parce qu'elle eut plus d'amour.

Ant. Aujourd'hui la sacrée vierge Scholastique monte au ciel toute joyeuse, sous la forme d'une colombe. Aujourd'hui elle jouit pour jamais avec son frère des délices de la vie céleste.

HYMNE

Voici deux Hymnes empruntées au même Office bénédictin :

" Heureuse épouse du Christ , Scholastique, colombe des vierges , les habitants du ciel te comblent de louanges ; nos cœurs te saluent en faisant monter vers toi l'hommage d'un joyeux concert.

Tu foulas aux pieds les honneurs du monde et ses couronnes ; dirigée par les enseignements de ton frère et les préceptes de sa Règle sainte, attirée par l'odeur des grâces célestes, tu appris de bonne heure à prendre le chemin de la patrie.

Ô force invincible de l'amour ! Ô victoire à jamais glorieuse, en ce jour où par la force de tes larmes tu fais descendre les pluies du ciel, et contrains le Patriarche de Nursie à continuer ses entretiens célestes.

Aujourd'hui tu brilles, au plus haut des cieux, de l'éclat de cette lumière vers laquelle tu soupirais ; les feux de la charité, les splendeurs de la grâce embellissent ton front; unie à l'Epoux, tu reposes au sein de la gloire.

Daigne donc maintenant écarter du cœur des fidèles les nuages d'ici-bas, afin que le Soleil éternel, versant sur nous sa splendeur sereine, nous comble des joies de la lumière sans fin.

Chantons gloire au Père et gloire au Fils unique ; hommage égal au Paraclet divin ; honneur éternel à celui qui créa les siècles et qui les gouverne.

Amen."

Sainte Scholastique. Eglise Saint-Jean-Baptiste.

HYMNE

" Les ombres de la nuit disparaissent, le jour désiré se lève, auquel l'Epoux éternel s'unit à la vierge Scholastique.

Le temps des frimas est passé, les nuages pluvieux ont disparu, les plaines du ciel s'émaillent de fleurs éternelles.

A l'appel du Dieu qui est amour, la bien-aimée déploie ses ailes ; conviée au baiser mystique, la colombe s'élance d'un vol rapide.

Que tu es belle dans ta marche triomphante, fille chérie du grand Roi ! L'œil de ton frère contemple ton départ ; son cœur rend grâces au Dieu éternel.

De sa droite l'Epoux la presse sur son sein ; elle recueille les couronnes qui lui sont dues ; plongée dans un fleuve de gloire, elle s'enivre des joies divines.

Ô Christ, fleur des vallons, que tous les siècles vous adorent, avec le Père et le Paraclet, dans toute l'étendue de cet univers.

Amen."

PRIERE

" Colombe chérie de l'Epoux, que votre vol fut rapide, lorsque, quittant cette terre d'exil, vous prîtes votre essor vers lui ! L'œil de votre illustre frère, qui vous suivit un instant, vous perdit bientôt de vue ; mais toute la cour céleste tressaillit de joie à votre entrée. Vous êtes maintenant à la source de cet amour qui remplissait votre cœur, et rendait ses désirs tout-puissants sur celui de votre Epoux. Désaltérez-vous éternellement à cette fontaine de vie ; et que votre suave blancheur devienne toujours plus pure et plus éclatante, dans la compagnie de ces autres colombes, vierges de l'Agneau comme vous, et qui forment un si noble essaim autour des lis du jardin céleste.

Souvenez-vous cependant de cette terre désolée qui a été pour vous, comme elle l'est pour nous, le lieu d'épreuve où vous avez mérité vos honneurs. Ici-bas, cachée dans le creux de la pierre, comme parle le divin Cantique, vous n'avez pas déployé vos ailes, parce que rien n'y était digne de ce trésor d'amour que Dieu lui-même avait versé dans votre cœur. Timide devant les hommes, simple et innocente, vous ignoriez à quel point vous aviez " blessé le cœur de l'Epoux ".

Vous traitiez avec lui dans l'humilité et la confiance d'une âme qu'aucun remords n'agita jamais, et il se rendait à vos désirs par une aimable condescendance; et Benoit, chargé d'années et de mérites, Benoit accoutumé à voir la nature obéir à ses ordres, était vaincu par vous, dans une lutte où votre simplicité avait vu plus loin que sa profonde sagesse.

Qui donc vous avait révélé, Ô Scholastique, ce sens sublime qui, en ce jour-là, vous fit paraître plus sage que le grand homme choisi de Dieu pour être la règle vivante des parfaits ? Ce fut celui-là même qui avait élu Benoît comme l'une des colonnes de la Religion, mais qui voulut montrer que la sainte tendresse d'une charité pure l'emporte encore à ses yeux sur la plus rigoureuse fidélité à des lois qui n'ont été faites que pour aider à conduire les hommes au but que votre cœur avait déjà atteint. Benoît, l'ami de Dieu, le comprit ; et bientôt, reprenant le cours de leur céleste entretien, vos deux âmes se confondirent dans la douceur de cet amour incréé qui venait de se révéler et de se glorifier lui-même avec tant d'éclat. Mais vous étiez mûre pour le ciel, Ô Scholastique ; votre amour n'avait plus rien de terrestre ; il vous attirait en haut. Encore quelques heures, et la voix de l'Epoux allait vous faire entendre ces paroles de l'immortel Cantique, que l'Esprit-Saint semble avoir dictées pour vous :

" Lève-toi, Ô mon amie, ma belle, et viens ; ma colombe, montre-moi ton visage ; que ta voix résonne à mon oreille ; car ta voix est douce, et ton visage est plein d'attraits." (Cant. II, 10.).

Dans votre départ de la terre, ne nous oubliez pas, Ô Scholastique ! Nos âmes sont appelées à vous suivre, bien qu'elles n'aient pas les mêmes charmes aux yeux de l'Epoux. Moins fortunées que la vôtre, il leur faut se purifier longtemps pour être admises dans le séjour où elles contempleront votre félicité. Votre prière força les nuées du ciel à envoyer leur pluie sur la terre ; qu'elle obtienne pour nous les larmes de la pénitence. Vos délices furent dans les entretiens sur la vie éternelle ; rompez nos conversations futiles et dangereuses ; faites-nous goûter ces discours du ciel, dans lesquels les âmes aspirent à s'unir à Dieu. Vous aviez trouvé le secret de cette charité fraternelle dont la tendresse même est un parfum de vertu qui réjouit le coeur de Dieu ; ouvrez nos cœurs à l'amour de nos frères ; chassez-en la froideur et l'indifférence, et faites-nous aimer comme Dieu veut que nous aimions.

Mais, Ô colombe de la solitude, souvenez-vous de l'arbre sous les rameaux duquel s'est abritée votre vie. Le cloître bénédictin vous réclame, non seulement comme la sœur, mais encore comme la fille de son auguste Patriarche. Du haut du ciel, contemplez les débris de cet arbre autrefois si vigoureux et si fécond, à l'ombre duquel les nations de l'Occident se sont reposées durant tant de siècles. De toutes parts, la hache dévastatrice de l'impiété s'est plue aie frapper dans ses branches et dans ses racines. Ses ruines sont partout ; elles jonchent le sol de l'Europe entière. Cependant, nous savons qu'il doit revivre, qu'il poussera de nouveaux rameaux, et que votre divin Epoux, Ô Scholastique, a daigné enchaîner le sort de cet arbre antique aux destinées mêmes de l'Eglise. Priez pour que la sève première revive en lui ; protégez d'un soin maternel les faibles rejetons qu'il produit encore ; défendez-les de l'orage, bénissez-les, et rendez-les dignes de la confiance que l'Eglise daigne avoir en eux."

00:15 Publié dans S | Lien permanent | Commentaires (1)

lundi, 09 février 2026

9 février. Sainte Apolline, ou Apollonie, vierge et martyre. 249.

- Sainte Apolline, ou Apollonie, vierge et martyre. 249.

Pape : Saint Fabien. Empereur romain : Gordien III.

" La raison et la foi s'accordent à nous faire penser que les saints qui ont plus particulièrement souffert en quelque partie de leur corps ont aussi une compassion particulière pour ceux qui souffrent de la même manière."

Sainte Apolline ou Apollonie était d'Alexandrie ; au milieu de la corruption générale, elle y passait pour un modèle de vertu et de modestie chrétienne. Cette héroïque jeune fille ne se contenta pas de consacrer au Seigneur ses premières années, sa jeunesse et son existence entière, elle voulut encore lui offrir le sacrifice de sa vie.

L'an 248, sous l'empereur Dèce, une persécution sanglante éclata dans la cité à l'instigation d'un magicien qui détestait les chrétiens et qui attisa de toute son influence la fureur des païens. Cette fureur contre les chrétiens ne connut point de bornes. On pilla les maisons et on exerça contre les personnes les plus horribles violences. Apolline, déjà avancée en âge, loin de prendre la fuite, demeura toujours à Alexandrie, sans craindre la perte de ses biens ni de sa vie, heureuse, au contraire, d'attendre l'occasion de couronner ses vertus par un glorieux martyre.

Piero della Francesca. XVIe.

Un jour, elle fut arrêtée ; les bourreaux se jetèrent sur elle, la frappèrent si rudement avec des cailloux, qu'ils lui rompirent les mâchoires et lui brisèrent les dents ; puis, l'ayant entraînée hors de la ville, ils allumèrent un grand feu, résolus de l'y jeter, si elle ne renonçait pas à Jésus-Christ. La Sainte demanda quelques moments comme pour réfléchir à ce qu'elle devait faire.

Les païens espérèrent un instant qu'elle allait reculer devant l'horrible supplice du feu. Mais Apolline, profitant de cet instant de liberté, s'échappa de leurs mains, et poussée par l'ardeur de l'amour divin qui embrasait son coeur, elle s'élança elle-même impétueusement dans le feu, au grand étonnement de ses bourreaux stupéfaits de voir une fille plus hardie et plus prompte à souffrir la mort qu'eux-mêmes à la lui faire endurer.

Sainte Apolline. Détail d'un retable de Ghirlandaio. XVe.

Eprouvée déjà par différents supplices, cette courageuse martyre ne se laissa pas vaincre par la douleur des tourments qu'elle subissait, ni par l’ardeur des flammes, car son coeur était bien autrement embrasé des rayons de la vérité. Aussi ce feu matériel, attisé par la main des hommes, ne put détruire dans son cour intrépide l’ardeur qu'y avait déposée l’oeuvre de Dieu.

Oh ! La grande et l’admirable lutte que celle de cette vierge, qui, par l’inspiration de la grâce de Dieu, se livra aux flammes pour ne pas brûler, et se consuma pour ne pas être consumée ; comme si elle n'eût pas été la proie du feu, et des supplices! Elle était libre de se sauvegarder, mais sans combat, elle ne pouvait acquérir de gloire. Cette vierge et martyre intrépide de Notre Seigneur Jésus-Christ méprise les délices mondaines, foule par ses mépris les joies d'ici-bas, et sans autre désir que de plaire au Christ, son époux, elle reste inébranlable dans sa résolution de garder sa virginité, au milieu des tourments les plus violents.

Ses mérites éminents la font distinguer au milieu des martyrs pour le glorieux triomphe qu'elle a heureusement remporté. Assurément il y eut dans cette femme un courage viril, puisque la fragilité de son sexe ne fléchit point dans une lutte si violente. Elle refoule la crainte humaine par l’amour de Dieu, elle se saisit de la croix du Christ comme d'un trophée ; elle combat et remporte plus promptement la victoire avec les armes de la foi qu'elle n'aurait fait avec le fer, aussi bien contre les passions que contre tous les genres de supplices.

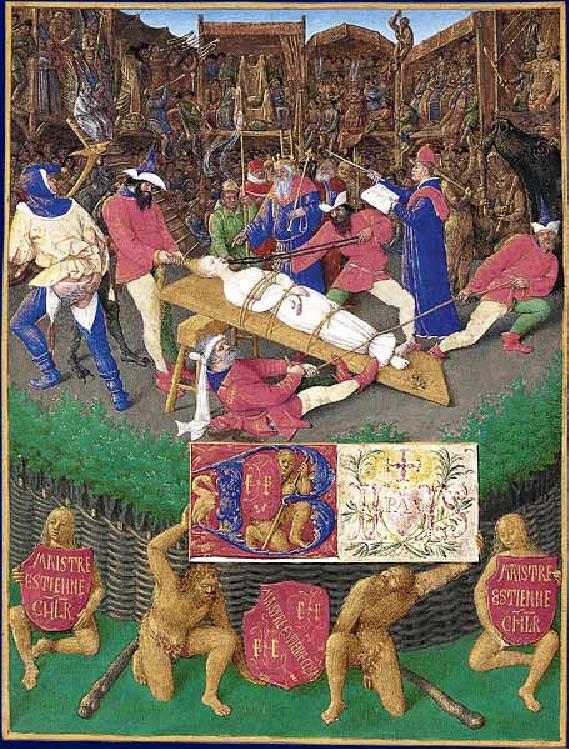

L'enlumineur, Jean Fouquet, a mis en scène le martyre de sainte Apolline comme un mystère. Un rideau d'arbres doublé d'un clayonnage limite le devant de la scène. Avec des gestes démonstratifs, les bourreaux, sur l'ordre de Dèce, ligotent la martyre, lui immobilisent la tête en tirant ses cheveux et lui arrachent les dents. Tandis qu'un fou, au geste obscène, déambule avec sa marotte, le régisseur, baguette en main, dirige l'ensemble du jeu et les musiciens. Décor et tribunes ferment le théâtre : à gauche le paradis, au centre les spectateurs et à droite, l'enfer.

Son corps, comme un holocauste pur et sans tache, fut bientôt dévoré par les flammes, et son âme généreuse et pure s'envola dans les Cieux, l'an 249 de Notre-Seigneur, le 9 février. L'exemple étonnant de sainte Apolline serait répréhensible si elle avait obéi à la précipitation de la nature ; mais l'Église, en l'admettant au nombre des martyrs, nous oblige à croire qu'elle obéit à l'impulsion de l'Esprit divin. Sainte Apolline a toujours été regardée par la dévotion populaire comme secourable contre le mal de dents, sans doute à cause du premier supplice qu'elle avait enduré.

Le courage de cette vierge, allant elle-même au-devant des supplices, est une éclatante condamnation de notre lâcheté au service de Dieu. Daigne nous accorder aussi cette grâce celui qui avec le Père et le Saint-Esprit règne dans les siècles des siècles.

Une église de Rome est sous son invocation et il s'y fait un pélerinage très populaire. Des pélerinages se font aussi en Provence, dans l'Ouest de la France et en particulier en Bretagne.

Heures à l'usage de Bayeux. XVe.

PRIERE

" Quelle ardeur est la vôtre, Ô Apolline ! La flamme du bûcher, loin de vous effrayer, vous attire, et vous y courez comme à un lieu de délices. En face du péché, la mort vous semble douce; et vous n'attendez pas que la main barbare des hommes vous y précipite. Ce courage étonne notre faiblesse ; et cependant le brasier que vous avez préféré à l'apostasie, et qui, dans peu d'instants, devait vous enfanter à un bonheur sans fin, n'est rien auprès de ces feux éternels que le pécheur brave à toute heure, parce qu'il ne les sent pas encore. Il ose défier ces flammes vengeresses, s'y exposer, pour une satisfaction passagère. Avec cela, les mondains se scandalisent des saints ; ils les trouvent exagérés, emportés, fanatiques, parce que les saints voient plus loin qu'ils ne voient eux-mêmes.

Réveillez en nous, Ô Apolline, la crainte du péché qui dévore éternellement ceux qui meurent avec lui. Si le bûcher qui fut pour vous comme un lit de repos nous semble affreux, que l'horreur de la souffrance et de la destruction serve du moins à nous éloigner du mal qui entraîne les hommes dans cet abîme, du fond duquel, comme parle saint Jean, la fumée de leurs tourments monte dans les siècles des siècles . Ayez pitié de nous, Ô Vierge ! priez pour les pécheurs. Ouvrez-leur les yeux sur les périls qui les menacent. Faites-nous craindre Dieu, afin que nous puissions éviter ses justices, et que nous commencions enfin à l'aimer."

00:15 Publié dans A | Lien permanent | Commentaires (4)

dimanche, 08 février 2026

Dimanche de la Sexagésime.

- Dimanche de la Sexagésime.

Dans le cours de la semaine qui commence aujourd'hui, la sainte Eglise présente à notre attention l'histoire de Noé et du déluge universel. Malgré la sévérité de ses avertissements, Dieu n'a pu obtenir la fidélité et la soumission de la race humaine. Il est contraint d'employer un châtiment terrible contre ce nouvel ennemi. Toutefois, il a trouvé un homme juste, et, dans sa personne, il fera encore alliance avec nous. Mais auparavant il veut faire sentir qu'il est le souverain Maître, et que tout aussitôt qu'il lui plaira, l'homme si fier d'un être emprunté s'abîmera sous les ruines de sa demeure terrestre.

Nous placerons d'abord ici, comme base des enseignements de cette semaine, quelques lignes du Livre de la Genèse empruntées à l'Office des Matines de ce jour :

Lecture du Livre de la Genèse. Chap. VI.

Noé trouve grâce aux yeux de Dieu.

Bible historiale. Guiard des Moulins. XVe.

" Dieu voyant que la malice des Hommes était extrême sur la terre, et que toutes les pensées de leur coeur se tournaient continuellement vers le mal, il se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et, étant touché de douleur jusqu'au fond du cœur, Il dit :

" J'exterminerai de dessus la terre l'homme que j'ai créé ; je les détruirai tous, depuis l'homme jusqu'aux animaux, depuis ceux qui rampent sur la terre jusqu'aux oiseaux du ciel ; car je me repens de les avoir faits."

Mais Noé trouva grâce devant le Seigneur.

Voici les enfants qu'engendra Noé : Noé, homme juste et parfait dans toute la conduite de sa vie, marcha avec Dieu, et engendra trois fils, Sem, Cham et Japheth. Or la terre était corrompue devant Dieu, et remplie d'iniquité. Dieu, voyant donc cette corruption de la terre (car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre), dit à Noé :

" J'ai résolu de faire périr tous les hommes ; ils ont rempli la terre d'iniquité ; je les exterminerai avec la terre."

La catastrophe qui fondit alors sur l'espèce humaine fut encore le fruit du péché ; mais du moins un homme juste s'était rencontré,et le monde fut sauvé d'une ruine totale par lui et par sa famille. Après avoir daigné renouveler son alliance, Dieu permit que la terre se repeuplât, et que les trois enfants de Noé devinssent les pères des trois grandes races qui l'habitent.

Noé trouve grâce aux yeux de Dieu.

Heures à l'usage de Rome. XVe.

Tel est le mystère de l'Office durant cette semaine. Celui de la Messe, qui est figuré par le précédent, est plus important encore. Dans le sens moral, la terre n'est- elle pas submergée sous un déluge de vices et d'erreurs ? Il faut qu'elle se peuple d'hommes craignant Dieu, comme Noé. Cette génération nouvelle, c'est la Parole de Dieu, semence de vie, qui la suscite. C'est elle qui produit ces heureux enfants dont parle le Disciple bien-aimé, " qui ne sont point nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu même " (Johan. I, 13.).

Efforçons-nous d'entrer dans cette famille, et, si nous en sommes déjà membres, gardons chèrement notre bonheur. Il s'agit, dans ces jours, d'échapper aux flots du déluge, de chercher un abri dans l'arche du salut ; il s'agit de devenir cette bonne terre dans laquelle la semence fructifie au centuple. Songeons à fuir la colère à venir, pour ne pas périr avec les pécheurs, et montrons-nous avides de la Parole de Dieu qui éclaire et convertit les âmes (Psalm. XVIII.).

Chez les Grecs, ce Dimanche est le septième jour de la semaine qu'ils appellent Apocreos, laquelle commence dès le lundi qui suit notre Dimanche de la Septuagésime. Cette semaine est ainsi nommée dans l’Église grecque, parce qu'elle annonce et précède immédiatement celle où l'on suspend déjà l'usage de la viande, jusqu'à la fête de Pâques.

A LA MESSE

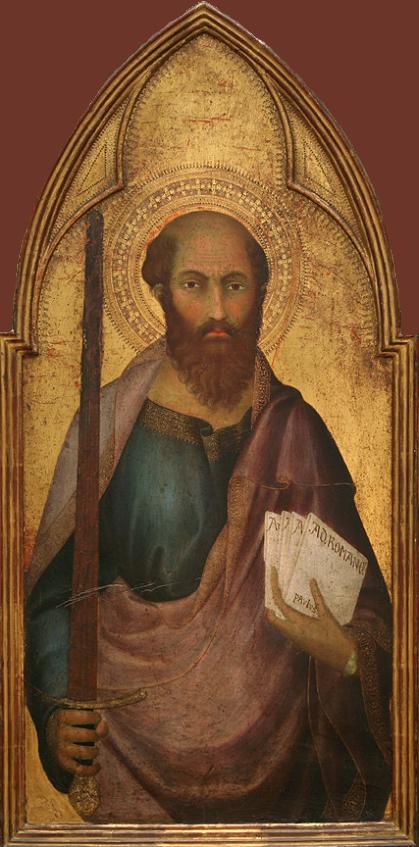

A Rome, la Station est dans la Basilique de Saint-Paul-hors-les-Murs. C'est autour du tombeau du Docteur des nations, du propagateur de la divine semence, du père de tant de peuples par sa prédication, que l'Eglise Romaine réunit les fidèles en ce jour où elle veut leur rappeler que le Seigneur a épargné la terre, à la condition qu'elle se peuplera de vrais croyants et d'adorateurs de son Nom.

EPITRE

Lecture de l'Epître du bienheureux Paul, Apôtre, aux Corinthiens. II, Chap. XI.

Saint Paul. Filippo di Memmo. XIVe.

" Mes Frères, étant sages comme vous êtes, vous supportez sans peine les imprudents, puisque vous souffrez même qu'on vous réduise en servitude, qu'on vous dévore, qu'on vous pille, qu'on s'élève contre vous, qu'on vous frappe au visage. C'est à ma confusion que je rappelle cela : puisque nous passons pour avoir été trop faibles dans des épreuves semblables. Cependant aucun d'eux - excusez mon imprudence - ne saurait se glorifier de rien que je ne le puisse aussi moi-même.

Sont-ils Hébreux ? Je le suis aussi. Sont-ils enfants d'Israël ? Je le suis aussi. Sont-ils de la race d'Abraham ? J'en suis aussi. Sont-ils ministres du Christ ? Au risque de passer encore comme imprudent, j'ose dire que je le suis plus qu'eux : j'ai plus souffert de travaux, plus enduré de prisons, plus reçu de coups. Souvent je me suis vu près de la mort.

J'ai reçu des Juifs, à cinq différentes fois, trente-neuf coups de fouet ; j'ai été battu de verges trois fois ; j'ai été lapidé une fois ; j'ai fait naufrage trois fois ; j'ai passé un jour et une nuit au fond de la mer. Fréquemment j'ai été en péril dans les voyages ; en péril sur les fleuves ; en péril du côté des voleurs ; en péril de la part de ceux de ma nation ; en péril de la part des gentils ; en péril dans les villes ; en péril dans les solitudes ; en péril sur la mer ; en péril au milieu des faux frères.

J'ai souffert toutes sortes de travaux et de fatigues, des veilles fréquentes, fa faim, la soif, des jeûnes réitérés, le froid et la nudité. A ces maux extérieurs ajoutez mes préoccupations quotidiennes, la sollicitude de toutes les Eglises. Qui est faible, sans que je me fasse faible avec lui ? Qui est scandalisé, sans que j'en sois brûlé ? Que s'il est permis de se glorifier, je me glorifierai de mes souffrances.

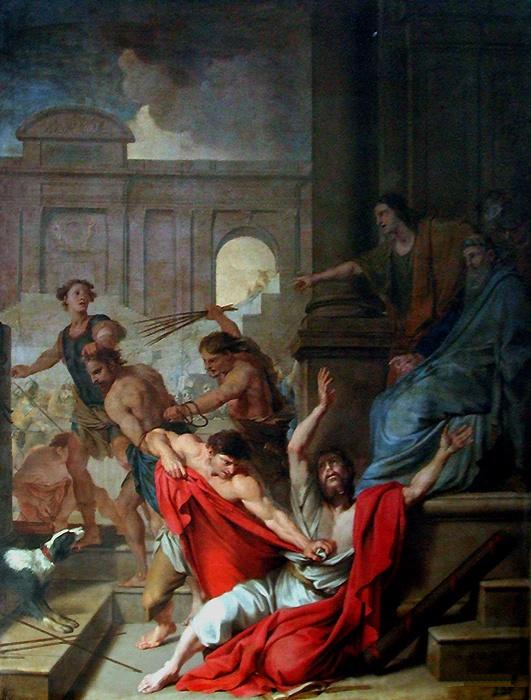

La flagellation de saint Paul et de saint Silas.

Louis Testelin. Cathédrale Notre Dame. Paris. XVIIe.

Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui est béni dans tous les siècles, sait que je ne mens pas. A Damas, le gouverneur de la province pour le roi Arétas faisait faire la garde dans la ville pour m'arrêter prisonnier : on me descendit par une fenêtre, le long de la muraille, dans une corbeille ; et je m'échappai ainsi de ses mains. S'il faut se glorifier, quoique cela ne convienne pas, je viendrai maintenant aux visions et aux révélations du Seigneur. Je connais en Jésus-Christ un homme qui fut ravi, il y a quatorze ans ; si ce fut en son corps, ou hors de son corps, je n'en sais rien, Dieu le sait ; qui fut ravi, dis-je, jusqu'au troisième ciel. Et je sais que cet homme, si ce fut en son corps, ou hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait ; que cet homme, dis-je, fut ravi dans le Paradis, et qu'il entendit des paroles mystérieuses qu'il n'est pas permis à un homme de rapporter. Je pourrais me glorifier en parlant d'un tel homme ; mais, pour moi, je ne veux me glorifier que dans mes infirmités.

Ce ne serait cependant pas imprudence à moi, si je voulais me glorifier, car je dirais la vérité ; mais je me retiens, de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il voit en moi, ou de ce qu'il entend de moi. Aussi, de peur que la grandeur des révélations ne me causât de l'orgueil, il m'a été donné un aiguillon dans ma chair, un ange de Satan, qui me donne des soufflets. C'est pourquoi j'ai prié trois fois le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a répondu : " Ma grâce te suffit " ; car la force se perfectionne dans l'infirmité. Je prendrai donc plaisir à me glorifier dans mes infirmités, afin que la force du Christ habite en moi."

EVANGILE

La suite du saint Evangile selon saint Luc. Chap. VIII.

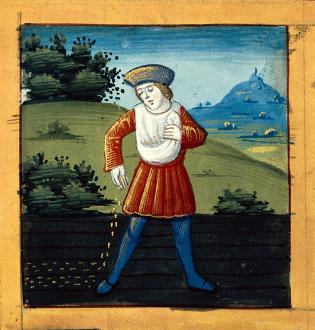

Parabole du semeur. Pieter Brueghel l'Ancien. XVIe.

" En ce temps-là, le peuple s'assemblant en foule et se pressant de sortir des villes pour venir au-devant de Jésus, il leur dit en parabole :

" Celui qui sème s'en alla pour semer son grain ; et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, où elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Et une autre partie tomba sur la pierre, et, après avoir levé, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. Et une autre tomba au milieu des épines, et les épines croissant avec la semence l'étouffèrent. Et une autre partie tomba sur de la bonne terre, et ayant levé, elle porta du fruit, cent pour un."

En disant cela, il criait :

" Que celui-là entende qui a des oreilles pour entendre."

Ses disciples l'interrogèrent sur le sens de cette parabole, et il leur dit :

" Pour vous, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu ; mais pour les autres, il ne leur est proposé qu'en paraboles, de sorte que voyant ils ne voient point, et qu'entendant ils ne comprennent point.

Voici donc le sens de cette parabole : La semence est la Parole de Dieu. Ceux qui sont marqués par ce qui tombe le long du chemin, sont ceux qui écoutent ; mais le diable vient, et enlève de leurs cœurs la parole, de peur que croyant, ils ne soient sauvés.

Ceux qui sont marqués par ce qui tombe sur la pierre, sont ceux qui, ayant écouté la parole, la reçoivent avec joie ; mais ils n'ont point de racines ; ils croient pour un temps, et ils se retirent à l'heure de la tentation.

Cequi tombe dans les épines, ce sont ceux qui écoutent la parole, mais en qui elle est étouffée par les inquiétudes, par les richesses et parles plaisirs de cette vie, et ils ne portent point de fruit.

Enfin, ce qui tombe dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant écouté la parole, la conservent dans un cœur bon et excellent, et portent du fruit par la patience."

Parabole du semeur. Heures à l'usage de Rouen. XVe.

Saint Grégoire le Grand observe avec raison que la parabole qui vient d'être lue n'a pas besoin d'explication, la Sagesse éternelle s'étant chargée elle-même de nous en donner la clef. Il ne nous reste donc plus qu'à profiter d'un si précieux enseignement, et qu'à recevoir en bonne terre la semence céleste qui tombe sur nous. Combien de fois jusqu'ici ne l'avons-nous pas laissée fouler aux passants, ou enlever par les oiseaux du ciel ? Combien de fois ne s'est-elle pas desséchée sur le rocher de notre cœur, ou n'a-t-elle pas été étouffée par de funestes épines ? Nous écoutions la Parole ; elle avait pour nous un certain charme qui nous rassurait. Souvent même nous la reçûmes avec joie et empressement ; mais, si quelquefois elle germait en nous, sa croissance était bientôt arrêtée.

Désormais, il nous faut produire et fructifier ; et telle est la vigueur de la semence qui nous est confiée, que le divin Semeur en attend cent pour un. Si la terre de notre cœur est bonne, si nous avons soin de la préparer en mettant à profit les secours que nous offre la sainte Eglise, la moisson sera abondante au jour où le Seigneur, s'échappant vainqueur de son sépulcre, viendra associer ses fidèles croyants aux splendeurs de sa Résurrection.

HYMNE A VÊPRES

Nous terminerons cette journée par une Hymne que nous empruntons aux anciens Bréviaires des Eglises de France, et qui exprime les sentiments dont les fidèles doivent être animés au temps de la Septuagésime :

Parabole du semeur. Missel à l'usage de Saint-Didier d'Avignon. XIVe.

" Les jours de liberté s'écoulent ; ceux des saintes observances arrivent : le temps de la sobriété est proche ; d'un cœur pur cherchons le Seigneur.

Nos cantiques et nos louanges apaiseront celui qui est notre juge et Seigneur : il ne refuse pas le pardon, lui qui veut que l'homme implore de lui sa grâce.

Après avoir subi le joug de Pharaon, après avoir porté les chaînes de la cruelle Babylone, que l'homme affranchi cherche la céleste Jérusalem, sa patrie.

Fuyons de cet exil ; cherchons demeure auprès du Fils de Dieu : la plus grande gloire pour le serviteur, c'est de devenir le cohéritier de son maître.

Ô Christ ! Soyez notre guide dans cette nouvelle souvenez-vous que nous sommes vos brebis pour lesquelles, ô pasteur, vous avez donné votre vie et subi la mort.

Au Père, au Fils, soit la gloire ; honneur pareil au saint Paraclet ; comme il était au commencement, et maintenant et toujours.

Amen."

01:00 | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 07 février 2026

7 février. Saint Romuald, abbé, fondateur de l'Ordre des Camaldules. 1027.

- Saint Romuald, abbé fondateur de l'Ordre des Camaldules. 1027.

Pape : Jean XIX. Roi de France : Robert II, le Pieux. Empereur romain germanique : Conrad II, le Salique.

" Homicide point ne seras... "

" Ne pleurez pas trop car cela affaiblit la vue et la tête."

Saint Romuald à ses religieux.

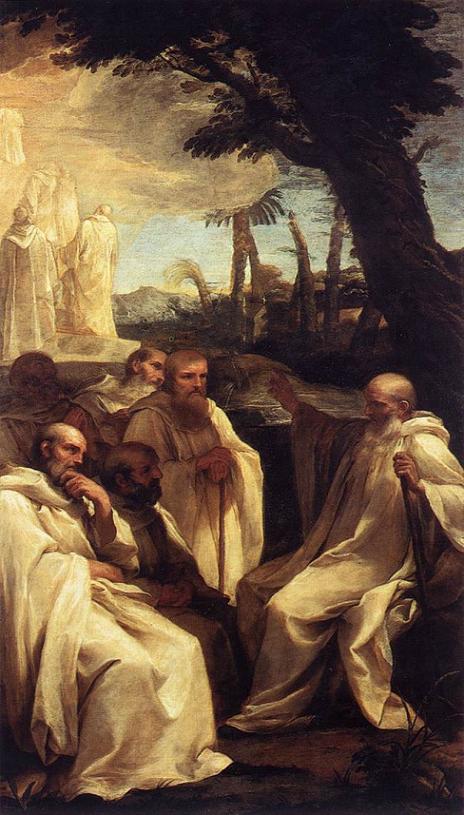

Saint Romuald. Sebastiano del Piombo. XVe.

La série des Martyrs est interrompue pour deux jours sur le Cycle sacré ; nous fêtons aujourd'hui un des héros de la pénitence, Romuald, l'ange des forêts de Camaldoli. C'est un des fils du grand patriarche Benoît ; père, après lui, d'une longue postérité. La filiation bénédictine se poursuit, directe, jusqu'à la fin des temps ; mais du tronc de cet arbre puissant sortent en ligne collatérale quatre glorieux rameaux toujours adhérents, et auxquels l'Esprit-Saint a donné vie et fécondité pour de longs siècles; ce sont : Camaldoli par Romuald, Cluny par Odon, Vallombreuse par Jean Gualbert, et Cîteaux par Robert de Molesmes.

Aujourd'hui, Romuald réclame nos hommages ; et si les Martyrs que nous avons déjà rencontrés, et que nous rencontrerons encore sur la route qui nous conduit à l'expiation quadragésimale, nous offrent un précieux enseignement par le mépris qu'ils ont fait de la vie, les saints pénitents, comme le grand Abbé de Camaldoli, nous présentent une leçon plus pratique encore. " Ceux qui sont à Jésus-Christ, dit l'Apôtre, ont crucifié leur chair avec ses vices et ses convoitises " (Gal. V, 24.) ; c'est donc la condition commune de tout chrétien ; mais quel puissant encouragement nous donnent ces généreux athlètes de la mortification qui ont sanctifié les déserts par les œuvres héroïques de leur pénitence, enlevant ainsi toute excuse à notre lâcheté qui s'effraie des légères satisfactions que Dieu exige pour nous rendre ses bonnes grâces ! Acceptons la leçon qui nous est donnée, et offrons de bon cœur au Seigneur que nous avons offensé le tribut de notre repentir, avec les œuvres qui purifient les âmes.

Paolo Domenico Finoglio. XVIIe.

Romuald, né à Ravenne et fils de Sergius, homme de noble race, se retira dès sa jeunesse dans le monastère de Saint-Apollinaire en Classe, près de Ravenne, pour y faire pénitence. Les discours d'un saint religieux l'animèrent fortement à la piété, et à la suite de deux apparitions qu'il eut de saint Apollinaire, pendant la nuit, dans son église, il se fit moine selon la prédiction que lui en avait faite ce serviteur de Dieu. Peu après, il se rendit auprès d'un personnage nommé Marin, qui était célèbre par la sainteté et l'austérité de sa vie, sur les terres des Vénitiens ; désirant l'avoir pour maître et pour guide, dans le chemin étroit et sublime de la perfection.

Il eut à souffrir les embûches de Satan et l'envie de la part des hommes ; mais il s'en montrait d'autant plus humble, s'exerçant assidûment aux jeûnes et à la prière. De plus, son ange gardien, et saint Michel archange lui-même, le secourèrent à de nombreuses reprises contre les démons qui le tourmentaient.

Lorsqu'il se livrait à la contemplation des choses célestes, il répandait d'abondantes larmes ; mais il ne laissait pas d'avoir toujours le visage si joyeux, qu'il réjouissait tous ceux qui le considéraient. Il fut en grand honneur auprès des princes et des rois, et plusieurs par son conseil renoncèrent aux attraits du monde et se retirèrent dans la solitude. Enflammé du désir du martyre, il partit pour la Pannonie, dans l'espoir de l'y rencontrer ; mais une maladie qui le tourmentait à mesure qu'il avançait, et qui le quittait lorsqu'il revenait sur ses pas, l'obligea de s'en retourner.

C'est à l'âge d'environ cent ans qu'il se fit offrir un champ dans les Appenins par le comte de Maldoli pour y établir un nouveau monastère (d'où le nom de Camaldule : le champ de Maldoli) et qu'il changea l'habit noir des bénédictins pour le blanc qui devait dès lors être celui de son Ordre.

Saint Romuald. Monastère de la Sainte-Croix. Campanie. Italie.

Il éclata par des miracles durant sa vie et après sa mort, et il eut aussi l'esprit de prophétie. Comme le Patriarche Jacob, il vit une échelle qui s'élevait de la terre au ciel, et par laquelle montaient et descendaient des hommes vêtus de blanc, et il reconnut que cette vision merveilleuse désignait les moines Camaldules dont il a été l'instituteur. Enfin, après avoir vécu cent vingt ans, et servi Dieu pendant cent ans par la vie la plus austère, il alla au ciel, l'an du salut mil vingt-sept. Son corps fut trouvé dans son intégrité, cinq ans après qu'il eut été enseveli, et on le déposa avec honneur dans l'Eglise de son Ordre à Fabriano.

PRIERE

" Ami de Dieu, Romuald, que votre vie a été différente de la nôtre ! Nous aimonsle monde et ses agitations ; c'est à peine si la pensée de Dieu traverse quelquefois nos journées d'un fugitif souvenir ; plus rarement encore est-elle le mobile de nos actions. Cependant chaque heure qui s'écoule nous approche de ce moment où nous nous trouverons en face de Dieu, chargés de nos œuvres bonnes et mauvaises, sans que rien ne puisse plus modifier la sentence que nous nous serons préparée. Vous n'avez pas entendu ainsi la vie, Ô Romuald ! Il vous a semblé qu'une pensée unique devait la remplir tout entière, un seul intérêt la préoccuper, et vous avez marché constamment en présence de Dieu. Pour n'être pas distrait de ce grand et cher objet, vous avez cherché le désert ; là, sous la règle du saint Patriarche des moines, vous avez lutté contre le démon et la chair ; vos larmes ont lavé vos péchés, si légers en comparaison des nôtres ; votre cœur, régénéré dans la pénitence, a pris son essor d'amour vers le Sauveur des hommes, et vous eussiez voulu lui offrir jusqu'à votre sang.

Saint Romuald. Ermitage camaldule Saint-Georges.

Vos mérites sont notre bien aujourd'hui, par cette heureuse communion que le Seigneur a daigné établir entre les plus saintes âmes et nous pécheurs. Aidez-nous donc dans la carrière de pénitence qui commencera bientôt ; nous avons tant besoin de mettre la faiblesse de nos œuvres à couvert sous la plénitude des vôtres ! Au fond de votre solitude, sous les ombrages de votre Eden de Camaldoli, vous aimiez les hommes vos frères, et jamais ils n'approchèrent de vous sans être captivés par votre aimable et douce charité : montrez-leur que vous les aimez toujours. Souvenez-vous aussi de l'Ordre que vous avez fondé ; fécondez ses restes vénérables, et faites qu'il soit toujours aux âmes que le Seigneur y appelle une échelle sûre pour monter jusqu'à lui."

00:15 Publié dans R | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 06 février 2026

6 février. Sainte Dorothée, vierge, saint Théophile, magistrat, et leurs compagnons, martyrs à Césarée en Cappadoce. 304.

- Sainte Dorothée de Césarée, vierge, saint Théophile, magistrat, sainte Chrétienne et sainte Calliste, tous martyrs à Césarée en Cappadoce. 304.

Pape : Saint Marcellin. Empereur romain d'Orient : Maximien-Hercule. Empereur romain d'Occident : Dioclétien.

" Seigneur Jésus, accepter le don de notre patience et accordez-nous pardon et indulgence."

Actes de sainte Dorothée.

Sainte Dorothée de Césarée. Francisco de Zurbarán. XVIIe.

Aujourd’hui encore, c'est une des plus aimables Epouses du Christ qui vient nous consoler par sa présence ; c'est Dorothée, la vierge naïve et courageuse qui sème les plus gracieux prodiges sur la route qui la conduit au martyre. Notre sainte religion nous offre seule ces admirables scènes, où l'on voit un sexe timide déployer une énergie qui surpasse quelquefois peut-être celle que nous admirons dans les plus vaillants martyrs. On sent que Dieu se plaît à voir briser la tête de son ennemi sous la faiblesse même de ce pied que Satan redoute.

L'inimitié que le Seigneur a scellée entre la femme et le serpent, produit dans les annales de l'Eglise ces luttes sublimes dans lesquelles l'Ange rebelle succombe, avec d'autant plus de honte et de rage, que son vainqueur lui semblait moins digne d'exciter ses alarmes. Il doit savoir maintenant, après tant de rudes expériences, combien est redoutable pour lui la femme chrétienne ; et nous qui comptons tant d'héroïnes parmi les ancêtres de notre grande famille, nous devons en être fiers et chérir leur mémoire. Appuyons-nous donc sur leur constante protection ; elles sont puissantes sur le cœur de l'Epoux. Entre toutes, Dorothée occupe un des premiers rangs ; glorifions sa victoire, et méritons son secours.

Sainte Dorothée. Heures à l'usage de Sarum. XVe.

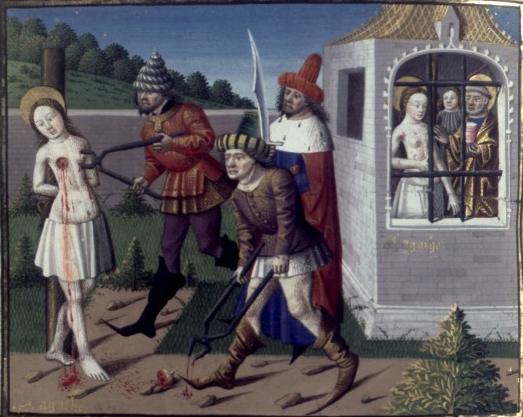

Sainte Dorothée, vierge de Césarée en Cappadoce, fut arrêtée par ordre d'Apricius, gouverneur de cette province, parce qu'elle confessait le nom de Jésus-Christ, et on la livra à deux sœurs, nommées Crysta (ou Chrétienne) et Calliste, qui avaient abandonné la foi, afin qu'elles la fissent changer de résolution. Mais ce fut elle au contraire qui fit revenir les deux sœurs à leur ancienne foi ; c'est pourquoi elles furent jetées dans une chaudière, où elles périrent par le feu.

Le gouverneur fit étendre Dorothée sur le chevalet ; mais il n'en obtint que ces paroles :

" Jamais, dans toute ma vie, je n'ai goûté un bonheur pareil à celui que j'éprouve en ce moment."

Il ordonna donc de brûler des torches ardentes, les flancs de la vierge avec, puis de la frapper longtemps au visage, enfin de lui trancher la tête.

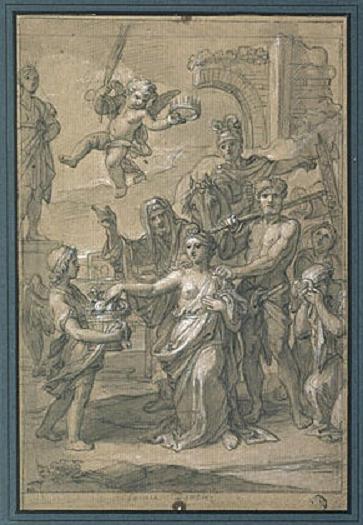

Sainte Dorothée conduite au martyre.

Dessin. Ecole française. Pierre Verdier. XVIIe.

Comme on la menait au supplice, elle dit ces paroles :

" Recevez mes actions de grâces, Ô ami des âmes, qui avez daigné m'appeler aux délices de votre Paradis."

Un certain Théophile, officier du gouverneur, l'entendit, et se moquant de la vierge :

" Eh bien ! dit-il, épouse du Christ, envoie-moi du jardin de ton époux des pommes ou des roses."

Et Dorothée lui répondit :

" Je le ferai certainement."

Avant de recevoir le coup de la mort, ayant obtenu la permission de prier quelques instants, un enfant de la plus grande beauté apparut tout à coup devant elle, portant dans un linge trois pommes et trois roses. La sainte lui dit :

" Portez, je vous prie, ceci à Théophile."

Elle eut ensuite la tête tranchée, et elle alla se réunir au Christ.

Décollation de sainte Dorothée. Dessin. Raffaello Motta. XVIe.

Au moment même où Théophile racontait, en se jouant, à ses compagnons la promesse que Dorothée lui avait faite, voici que l'enfant se présente devant lui portant dans le linge trois pommes des plus belles, et trois roses des plus vermeilles, et lui dit :

" Selon ta demande, la très sainte vierge Dorothée t'envoie ceci du jardin de son époux."

Comme on était au mois de février, et que la gelée sévissait sur toute la nature, Théophile fut saisi d'étonnement, et, en recevant ce qu'on lui présentait, il s'écria :

" Le Christ est vraiment Dieu !"

Cette profession publique de la foi chrétienne l'exposait à un cruel martyre : saint Théophile le souffrit héroïquement.

Sainte Dorothée. Dessin. Mathias Grünewald. XVIe.

SEQUENCE

Parmi les pièces liturgiques que contiennent en l'honneur de sainte Dorothée les Missels et les Bréviaires du moyen âge, nous choisirons la Prose suivante qui est d'origine allemande, et convient parfaitement au Temps de la Septuagésime :

" Unissons-nous dans un concert harmonieux ; avec mélodie et dans la joie de nos cœurs, faisons entendre un chant de triomphe.

Dans cette fête pleine d'allégresse, que les cœurs purs, que les voix les plus douces entonnent les louanges de Dorothée.

Servante du Christ, généreuse et sans tache, brillante lumière de ce monde, tu nous enivres d'un vin mystérieux.

Habitante du Paradis, pour le mal tu rends le bien ; à un infidèle tu envoies les dons du ciel, des roses, des fruits odorants.

Tu as mené la vie des Anges ; soumise aux liens de la chair, tu n'en as pas senti le poids ; ton amour pour le Seigneur dédaigne les noces mortelles.

Martyre du Christ, tu foules aux pieds les dieux profanes, tu rends la foi à des âmes redevenues païennes ; en elles tu restitues la pureté des mœurs.

Dans l'éclat de ta beauté, tu es semblable à la rose vermeille et odorante ; ton courage brille dans le combat, sous les menaces de Fabricius.

On te charge de chaînes, tes membres sont étendus sur le chevalet, le bourreau te frappe au visage ; mais tu demeures exempte de toute souillure.

Sainte Dorothée offrant la corbeille de fruits et de roses

à la très sainte Vierge Marie et à son divin Fils.

David Téniers le Jeune. Bruxelles. XVIIe.

Une troupe perverse, pleine d'espérances coupables, loin d'écouter la parole de Dieu que ta bouche lui annonce, meurtrit sans pitié les traits où brille la lumière céleste.

Dans sa fureur, elle accroît encore les tortures cruelles auxquelles elle t'a soumise ; conduites par sa main, des torches ardentes dévorent ton sein virginal.

A tes pieds, nous implorons ton secours ; sainte Martyre, donne-nous la crainte du péché, obtiens-nous le temps de faire une vraie pénitence.

Vierge pleine de tendresse, efface nos péchés, nourris nos âmes, règle notre vie ; empêche que, pour nos négligences, nous ne soyons condamnés par la loi redoutable.

Epouse du Christ, Ô Dorothée, par tes mérites rends-nous le bonheur ; que nos cœurs coupables étant purifiés, nous devenions dignes de la récompense.

Apaise Dieu irrité contre nous, afin qu'il daigne, après cet exil, nous octroyer cette place que nous ambitionnons dans son sein, au plus haut des cieux.

Amen."

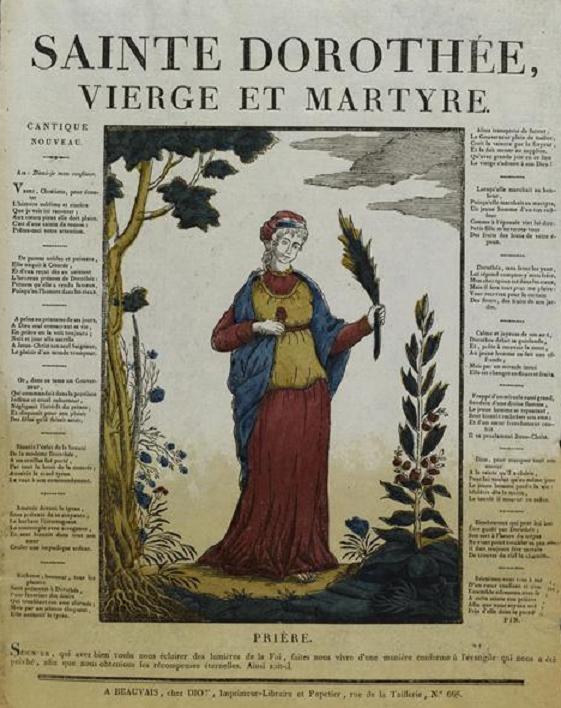

Sainte Dorothée. Imagerie populaire. Diot éditeur. Beauvais. XIXe.

PRIERE

" Vous êtes fidèle à vos promesses, Ô Dorothée, et dans les jardins de votre Epoux céleste, vous n'oubliez pas les habitants de la terre. Théophile l'éprouva ; mais le plus beau des présents qu'il vous plut de lui adresser, ne fut pas la corbeille de fleurs et de fruits qui dégageait votre parole ; le don de la foi, la persévérance dans le combat, furent des biens autrement précieux.

Ô Vierge ! Envoyez-nous donc des dons pareils. Nous avons besoin de courage pour rompre avec le monde et avec nos passions ; nous avons besoin de nous convertir et de revenir à Dieu ; nous sommes appelés à partager la félicité dont vous jouissez ; mais nous ne pouvons plus y avoir accès que par la pénitence. Soutenez-nous, fortifiez-nous, afin que, au jour de la Pâque de votre Epoux, nos âmes lavées dans le sang de l'Agneau soient odorantes comme les beaux fruits du ciel, vermeilles comme les roses que votre main cueillit en faveur d'un mortel."

Sainte Dorothée. Eglise Saint-Germain-d'Auxerre.

Genovesio. Gyé-sur-Seine. Champagne. France. XVIIIe.

00:15 Publié dans D | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 05 février 2026

5 février. Sainte Agathe, vierge et martyre. 251.

- Sainte Agathe, vierge et martyre. 251.

Pape : Saint Corneille. Empereurs romains (période de l'anarchie militaire) : Trajan Dèce ; Herennius Etruscus ; Trébonien Galle ; Hostulien ; Volusien.

" A la messe, immédiatement après l'élévation, le prêtre récite une oraison où il prie Dieu de nous faire participer à la gloire des Apôtres et des Martyrs... Dans cette prière sont nommés plusieurs saints, entre autres sainte Agathe. Pour être jugée digne de l'honneur que lui fait l'Eglise de répéter son nom à tant de messes, depuis tant de siècles, il faut que sa sainteté ait été bien grande et bien extraordinaire.

Le doigt de Dieu est ici ! Cette gloire vient de Dieu ! Glorifions Dieu dans les saints !"

Déjà deux de ces quatre illustres Vierges dont le souvenir est associé aux mérites de l'Agneau, dans la célébration du Sacrifice, ont passé devant nous dans leur marche triomphale sur le Cycle de la sainte Eglise ; la troisième se lève aujourd'hui sur nous, comme un astre aux plus doux rayons. Après Lucie et Agnès, Agathe vient nous consoler par sa gracieuse visite. La quatrième, l'immortelle Cécile, se lèvera en son temps, lorsque l'année inclinant à sa fin, le ciel de l'Eglise paraîtra tout à coup resplendissant de la plus magnifique constellation. Aujourd'hui fêtons Agathe, la Vierge de Sicile, la sœur de Lucie. Que les saintes tristesses du temps où nous sommes n'enlèvent rien à la plénitude des hommages qui sont dus à Agathe. En chantant sa gloire, nous contemplerons ses exemples ; du haut du ciel elle daignera nous sourire, et nous encourager dans la voie qui seule peut nous ramener à celui qu'elle a suivi noblement jusqu'à la fin, et auquel elle est réunie pour jamais.

Agathe tire son nom de agios, qui veut dire saint, et de Theos, Dieu, Sainte de Dieu.

Trois qualités font les saints, comme dit saint Jean Chrysostome, et elles furent toutes réunies en elle. Elles sont : la pureté du coeur, la présence de l’Esprit-Saint et l’abondance des bonnes oeuvres.

Ou bien Agathe vient encore de a privatif, sans, de geos terre, et Theos, Dieu, comme on dirait une divinité sans terre, c'est-à-dire, sans amour des biens de la terre.

Ce mot viendrait encore, de aga, qui signifie parlant et thau, consommation, comme ayant parlé d'une manière consommée et parfaite, ainsi qu'on peut s'en assurer par ses réponses.

Ou bien il viendrait d'agath, esclavage et thaas, souverain, ce qui voudrait dire servitude souveraine, par rapport à ces paroles qu'elle prononça :

" C'est une souveraine noblesse que celle par laquelle on prouve qu'on est au service de Notre Seigneur Jésus-Christ."

Agathe viendrait encore d'aga, solennel, et thau, consommé, comme si on disait consommée ; ensevelie solennellement ; puisque les anges lui rendirent ce bon office.

Deux villes de Sicile, Palerme et Catane, se disputent l'honneur d'avoir donné naissance à sainte Agathe ; ce qui est certain, c'est qu'elle fut martyrisée à Catane, sous l'empereur Dèce.

Sainte Agathe, vierge de race noble et très belle de corps, honorait sans cesse Dieu en toute sainteté dans la ville de Catane. Or, Quintien, consulaire en Sicile, homme ignoble, voluptueux, avare et adonné à l’idolâtrie, faisait tous ses efforts pour se rendre maître d'Agathe.

Comme il était de basse extraction, il espérait en imposer en s'unissant à une personne noble ; étant voluptueux, il aurait joui de sa beauté ; en s'emparant de ses biens, il satisfaisait son avarice ; puisqu'il était idolâtre, il la contraindrait d'immoler aux dieux.

Il se la fit donc amener. Arrivée en sa présence, et avant connu son inébranlable résolution, il la livra entre les mains d'une femme de mauvaise vie nommée Aphrodisie, et à ses neuf filles débauchées comme leur mère, afin que, dans l’espace de trente jours, elles la fissent changer de résolution.

Eglise Sainte Agathe. Catane, Sicile.

Elles espéraient ; soit par de belles promesses, soit par des menaces violentes, qu'elles la détourneraient de son bon propos. La bienheureuse Agathe leur dit :

" Ma volonté est assise sur la pierre et à Notre Seigneur Jésus-Christ pour base ; vos paroles sont comme le vent, vos promesses comme la pluie, les terreurs que vous m’inspirez comme les fleuves. Quels que soient leurs efforts, les fondements de ma maison restent solides, rien ne pourra l’abattre."

En s'exprimant de la sorte, elle ne cessait de pleurer et chaque jour elle priait avec le désir de parvenir à la palme du martyre. Aphrodisie voyant Agathe rester inébranlable dit à Quintien :

" Amollir les pierres, et donner au fer, la flexibilité du plomb serait plus facile que de détourner l’âme de cette jeune fille des pratiques chrétiennes et de la,faire changer."

Le juge alors fit comparaître la servante du Seigneur devant son tribunal :

" Qui es-tu ?

- Je suis noble et d'une illustre famille, toute ma parenté le fait assez connaître.

- Pourquoi donc suis-tu la chétive condition des chrétiens ?

- Parce que la véritable noblesse s'acquiert avec Jésus-Christ dont je me dis la servante.

- Quoi donc ! sommes-nous dégradés de noblesse pour mépriser ton Crucifié ?

- Oui, tu perds la véritable liberté en te faisant esclave du démon jusqu'au point d'adorer des pierres pour lui faire honneur."

Afin d'apprendre à la jeune fille à mieux parler, Quintianus la fit frapper sur la joue, et commanda qu'on la conduisit en prison, lui disant qu'elle eût à se préparer à renier Jésus-Christ ou à mourir dans les tourments. Le lendemain, le juge essaya de gagner Agathe par des promesses, mais il la trouva inébranlable, et ses réponses excitèrent tellement la rage du persécuteur, que, sur son ordre, on tordit et on arracha une mamelle à la Sainte. Elle dit à Quintianus :

" N'as-tu pas honte, Ô cruel tyran, de me faire souffrir de cette façon, toi qui as sucé ta première nourriture du sein d'une femme ?"

Quand elle fut rentrée dans la prison où le préfet avait défendu de lui rien donner, saint Pierre lui apparut et la guérit au nom du Sauveur ; la Sainte s'écria :

" Je Vous rends grâces, Ô mon Seigneur Jésus-Christ, de ce qu'il Vous a plu de m'envoyer Votre Apôtre afin de guérir mes plaies et de me rendre ce que le bourreau m'avait arraché."

La prison fut remplie d'une si éclatante lumière que les gardiens s'enfuirent épouvantés, laissant les portes ouvertes.

Les autres prisonniers conseillaient à Agathe de prendre la fuite, mais elle répondit :

" Dieu me garde de quitter le champ de bataille et de m'enfuir en voyant une si belle occasion de remporter la victoire sur mes ennemis."

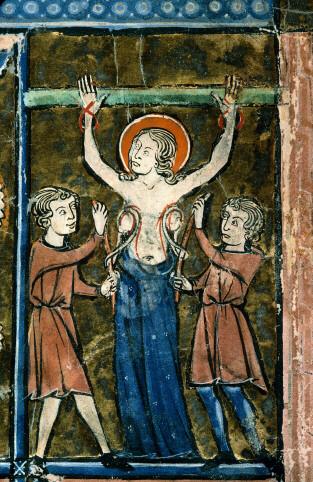

Martyre de sainte Agathe.

Quatre jours après, Agathe fut ramenée devant le juge qui, la voyant saine et sauve, fut rempli d'étonnement ; sa rage n'en devint que plus grande. Par son ordre, on roula la Sainte sur des têts de pots cassés et sur des charbons, en même temps que l'on perçait son corps de pointes aiguës.

Tout à coup au même moment un grand tremblement de terre ébranla toute la ville, et deux murailles en s'écroulant écrasèrent Silvin et Falconius, amis intimes du gouverneur. La ville étant en proie à une vive émotion, Quintianus, qui craignait quelque sédition dans le peuple, fait ramener secrètement Agathe demi-morte dans sa prison. Elle y fit ces prières a Dieu :

" Seigneur, qui m'avez gardée dès mon enfance, qui avez enlevé de mon cœur l'amour du monde, et qui m'avez fait surmonter la rigueur des tourments, recevez mon âme."

" Ouvrez, Seigneur, les bras de Votre miséricorde, et recevez mon esprit qui désire Vous posséder avec tous les transports d'amour dont il est capable."

En finissant cette prière, elle passa de la terre au ciel, le jour des nones de février ; son corps fut enseveli par les chrétiens.

Aussitôt que la nouvelle de cette mort se fut répandue, toute la ville accourut pour honorer les restes de sainte Agathe, et au moment où on voulut la mettre dans le tombeau, cent Anges, sous la figure de jeunes hommes, apparurent, et au front d'Agathe inscrivirent ces mots :

" C'est une âme sainte ; elle a rendu un honneur volontaire à Dieu et elle est la rédemption de sa patrie."

Quintianus, de son côté, était parti pour se mettre en possession des biens de la servante de Dieu, mais au passage d'une rivière, un cheval le mordit au visage et un autre, à coups de pieds, le précipita dans l'eau où il se noya.

Un an exactement après sa mort l'Etna entra à en éruption. Voyant la lave arriver sur la ville, les habitants placèrent le voile qui recouvrait le corps de Ste Agathe devant le feu, ce qui le stoppa sur le champ.

La dévotion à sainte Agathe ne tarda pas de se répandre partout, mais nulle part elle ne fut plus honorée qu'à Catane. Plusieurs fois sa protection a sauvé cette ville des éruptions de l'Etna, et pour cela il suffisait aux habitants de donner, comme barrière aux torrents de lave qui descendaient de la montagne, un objet qui avait touché le corps de la Sainte.

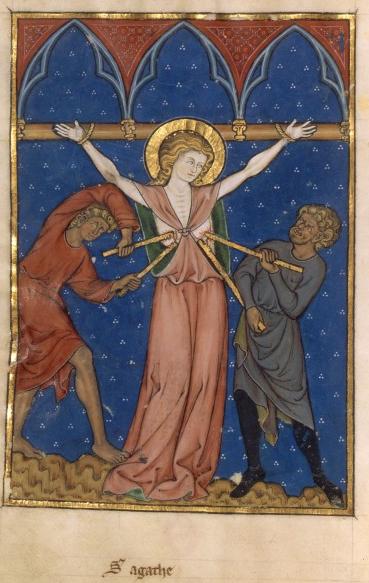

Le martyre de sainte Agathe. Psautier à l'usage de Reims. XIIIe.

Voici ce que dit saint Ambroise en parlant de cette vierge, en sa préface :

" Ô heureuse et illustre vierge qui mérita de purifier son sang par, un généreux martyre pour la gloire du Seigneur ! Ô glorieuse et noble vierge, illustrée d'une double gloire, pour avoir fait toutes sortes de miracles au milieu des plus cruels tourments, et qui, forte d'un secours mystérieux, a mérité d'être guérie par la visite de l’apôtre ! Les cieux reçurent cette épouse du Christ ; ses restes mortels sont l’objet d'un glorieux respect. Le chœur des anges y proclame la sainteté de son âme et lui attribue la délivrance de sa patrie."

Il se fait chaque année à Catane, et encore aujourd'hui, une procession qui dure deux jours.

HYMNE

Les anciens Livres liturgiques sont remplis de compositions poétiques en l'honneur de sainte Agathe ; mais elles sont généralement assez faibles. Nous nous bornerons donc à donner ici la belle Hymne que lui a consacrée le Pape saint Damase :

" Voici le jour de la Martyre Agathe, le jour illuminé par cette illustre Vierge ; c'est aujourd'hui qu'elle s'unit au Christ, et qu'un double diadème orne son front.

Noble de race et remarquable en beauté, elle brillait plus encore par ses œuvres et par sa foi ; le bonheur de la terre ne fut rien à ses yeux ; elle fixa sur son cœur les préceptes de Dieu.

Plus indomptable que le bras des bourreaux, elle livre à leurs fouets ses membres délicats ; sa mamelle arrachée de sa poitrine montre combien invincible est son courage.

Le cachot est pour elle un séjour de délices ; c'est là que Pierre le Pasteur vient guérir sa brebis ; pleine de joie et toujours plus enflammée, elle court avec une nouvelle ardeur au-devant des tourments.

Une cité païenne en proie à l'incendie l'implore et obtient son secours ; qu'elle daigne bien plus encore éteindre les feux impurs en ceux qu'honore le titre de chrétien.

Ô toi qui resplendis au ciel comme l'Epouse, supplie le Seigneur pour les pauvres pécheurs ; que leur zèle à célébrer ta fête attire sur eux tes faveurs.

Gloire soit au Père, au Fils et à l'Esprit divin ; daigne le Dieu unique et tout-puissant nous accorder l’intercession d'Agathe.

Amen."

PRIERE

" Que vos palmes sont belles, Ô Agathe ! Mais que les combats dans lesquels vous les avez obtenues furent longs et cruels ! Vous avez vaincu; vous avez sauvé en vous la foi et la virginité ; mais votre sang a rougi l'arène, et vos glorieuses blessures témoignent, aux yeux des Anges, du courage indomptable avec lequel vous avez gardé fidélité à l'Epoux immortel. Après les labeurs des combats, vous vous tournez vers lui, et bientôt votre âme bénie s'élance dans son sein, pour aller jouir de ses embrassements éternels. Toute l'Eglise vous salue aujourd'hui, Ô Vierge, Ô Martyre ! Elle sait que vous ne l'oubliez jamais, et que votre inénarrable félicité ne vous rend point indifférente à ses besoins. Vous êtes notre sœur ; soyez aussi pour nous une mère. De longs siècles se sont écoulés depuis le jour où votre âme brisa son enveloppe mortelle, après l'avoir sanctifiée par la pureté et la souffrance ; mais, hélas ! Jusqu'aujourd'hui et toujours, sur cette terre, la guerre existe entre l'esprit et la chair. Assistez vos frères dans leurs combats ; ranimez dans leurs cœurs l'étincelle du feu sacré que le monde et les passions voudraient éteindre.

Buste reliquaire de Sainte Agathe porté en procession.

En ces jours, où tout chrétien doit songer à se retremper dans les eaux salutaires de la componction, ranimez partout la crainte de Dieu qui veille sur les envahissements d'une nature corrompue, l'esprit de pénitence qui répare les faiblesses coupables, l'amour qui adoucit le joug et assure la persévérance. Plus d'une fois, votre voile virginal, présenté aux torrents enflammés des laves qui descendaient des flancs de l'Etna, les arrêta dans leur cours, aux yeux d'un peuple tout entier : opposez, il en est temps, la puissante influence de vos innocentes prières à ce torrent de corruption qui déborde de plus en plus sur nous, et menace d'abaisser nos mœurs au niveau de celles du paganisme. Le temps presse, Ô Agathe ! Secourez les nations infectées des poisons d'une littérature infâme ; détournez cette coupe vénéneuse des lèvres de ceux qui n'y ont pas goûté encore ; arrachez-la des mains de ceux qui déjà y ont puisé la mort. Epargnez-nous la honte de voir le triomphe de l'odieux sensualisme qui s'apprête à dévorer l'Europe, et déjouez les projets que l'enfer a conçus."

00:15 Publié dans A, Notre Dame la très Sainte Vierge Marie | Lien permanent | Commentaires (1)

mercredi, 04 février 2026

4 février. Sainte Jeanne de Valois, veuve. 1505.

" Filia Francorum regis, soror, unaque conjux,

Et non pulsa toro, Joanna ego mater eram."

" Je suis Jeanne, fille, soeur, épouse des rois de France.

Je ne suis jamais montée dans le lit nuptial, et cependant je devais être mère !"

Légende du testament de la bonne duchesse.

Les Eglises de France honorent aujourd'hui cette pieuse princesse qui fut d'abord l'épouse de Louis XII, appelée à régner avec lui, et qui, plus tard, renversée du trône par un jugement solennel qui déclara la nullité de son mariage, se montra plus sainte et plus grande encore dans sa disgrâce qu'elle ne l'avait paru dans les jours de sa grandeur.

Cette bienheureuse princesse naquit dans la pourpre et au milieu des lis en 1464. Fille de Louis XI et de Charlotte de Savoie - son enfance s'écoula presque entièrement au château d'Amboise -, soeur de Charles VIII, épouse du duc d'Orléans qui monta sur le trône et fut Louis XII, Jeanne paraît n'avoir été élevée si haut que pour mieux sentir le poids de l'infortune. Mais Dieu proportionna ses consolations et ses secours aux souffrances de la race royale victime en pansant Lui-même les blessures de so, âme, et lui donna cette merveilleuse fécondité qui enrichit l'Eglise d'un nouvel ordre religieux.

Portrait du vivant de sainte Jeanne de France.

Les vertus qui éclatèrent dans toute sa vie rendirent Jeanne de Valois l'objet de la vénération des peuples ; et si elle cessa de régner sur un trône fragile, son empire sur les coeurs ne fit que s'étendre, et l'auréole de la sainteté remplaça avantageusement pour elle le diadème qu'elle n'avait pas ambitionné et qu'elle dut déposer. Sa tendre confiance en Marie, son attrait pour les œuvres de la pénitence, sa miséricorde envers les pauvres, en font un modèle pour les chrétiens, dans ces jours où l'Eglise nous invite à préparer nos âmes pour la réconciliation.

Jeanne de Valois, fille de Louis XI, roi de France, fut donc élevée dès ses tendres années dans la piété, vers laquelle la portaient ses propres dispositions, et elle donna tout aussitôt des marques certaines de la sainteté qui devait briller en elle. A l'âge de cinq ans, demandant avec ferveur à la sainte Vierge, qu'elle honora toujours d'une manière admirable, de lui faire connaître en quelle façon elle pourrait lui être le plus agréable, il lui fut annoncé qu'elle était appelée à instituer dans la suite un nouvel Ordre de vierges sacrées, en l'honneur de la sainte Mère de Dieu.

Mariée à Louis, duc d'Orléans, contre le gré de ce prince, elle fit paraître dans la prospérité la plus grande retenue, et une admirable constance dans l'adversité. Le prince étant monté sur le trône de France, et son mariage ayant été déclaré nul par le Siège Apostolique, Jeanne non seulement supporta cet événement sans aucun regret, mais, se regardant comme délivrée d’un lien qui pesait sur elle, elle se félicita de pouvoir désormais servir Dieu seul en toute liberté.

Les revenus du duché de Berry qui lui avaient été assignés pour son entretien par le roi Louis, étaient largement employés par elle à nourrir les pauvres, à soulager les malades et à bâtir des monastères. Mais son œuvre principale fut la fondation et l'établissement d'un Ordre de vierges sacrées sous le titre d'Annonciades de la bienheureuse Vierge Marie, dont elles devaient imiter les vertus qui leur étaient proposées dans des règles approuvées par Alexandre VI ; elle vint heureusement à bout de cette œuvre sainte. Elle accueillait avec la charité d'une mère tous les indigents et les malheureux qui s'adressaient à elle, mais surtout les malades, dont elle ne craignait pas d'essuyer et de toucher de ses propres mains les ulcères dégoûtants ; plus d'une fois son seul attouchement leur rendit la santé.

Sa piété envers le très saint Sacrement de l'Eucharistie était admirable ; elle en approchait avec une si grande abondance de larmes, qu'elle excitait dans le cœur des assistants les mêmes sentiments d'amour et de dévotion. Sa piété n'était pas moins tendre envers les mystères de la Passion du Seigneur. Elle avait fait construire dans le jardin de sa maison une imitation du tombeau de notre Seigneur ; c'était là qu'elle se retirait de temps en temps pour se livrer à la prière, répandant des larmes abondantes et se frappant la poitrine avec une pierre. Parvenue à l'âge de quarante ans, elle sentit approcher la fin de sa vie pleine d'innocence, et, ayant reçu avec une grande ferveur les sacrés mystères de la religion chrétienne, elle mourut à Bourges la veille des nones de février, l'an mil cinq cent cinq.

Cinquante-sept ans après sa mort, des soldats hérétiques ayant enlevé son corps pour le brûler, il fut trouvé sans corruption ; et l'on rapporte qu'il poussa des gémissements, et que, percé de leurs épées, il répandit du sang avec abondance. Le culte de la Sainte fut approuvé d'autorité apostolique par Benoit XIV, en 1742.

Enfin, Pie VI accorda, le vingt avril 1775, à tout le royaume de France, de pouvoir célébrer l'Office et la Messe de sainte Jeanne de Valois au jour anniversaire de sa mort.

Statue de sainte Jeanne de France. Chapelle Sainte-Jeanne-de-France.

Le sceptre que vos saintes mains portèrent un instant leur échappa bientôt, et nul regret ne s'éleva en vous, et votre âme véritablement chrétienne ne vit dans cette disposition de la Providence qu'un motif de reconnaissance pour la délivrance qui lui était accordée La royauté de la terre n'était pas assez pour vous ; le Seigneur vous destinait à celle du ciel. Priez pour nous, servante du Christ dans ses pauvres, et faites-nous l'aumône de votre intercession.

Nicolas Van der Veken. XVIIe.

Ouvrez nos yeux sur les périls du monde, afin que nous traversions ses prospérités sans ivresse, et ses revers sans murmure. Souvenez-vous de la France qui vous a produite, et qui a droit à votre patronage. Un jour, la tombe qui recelait votre sainte dépouille fut violée par les impies, et des soupirs s'échappèrent de votre poitrine, au sentiment des malheurs de la patrie. C'était alors le prélude des maux qui depuis se sont appesantis sur la nation française ; mais du moins la cause de la foi trouva, dans ces temps, de généreux défenseurs, et l'hérésie fut contrainte de reculer. Maintenant, le mal est à son comble ; toutes les erreurs dont le germe était renferme dans la prétendue Réforme se sont développées, et menacent d'étouffer ce qui reste de bon grain. Aidez-nous, conservez la précieuse semence de vérité et de vertus qui semble prête à périr. Recommandez-nous à Marie, l'objet de votre tendre dévotion sur la terre, et obtenez-nous des jours meilleurs."

00:15 Publié dans J | Lien permanent | Commentaires (0)