jeudi, 15 janvier 2026

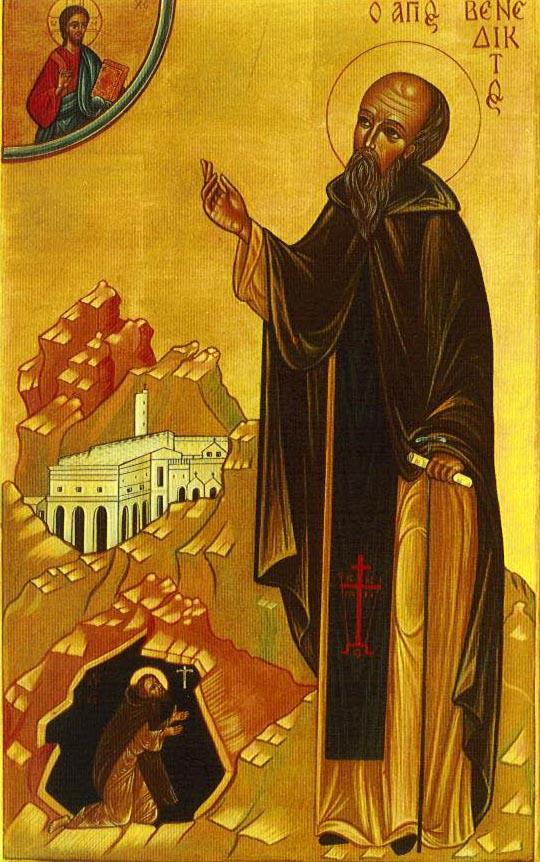

15 janvier. Saint Paul, premier ermite. 342.

" Le mien et le tien ; cette froide parole est la source de tous les maux de cette vie."

Saint Jean Chrysostome. Oratione de S. Philogonio.

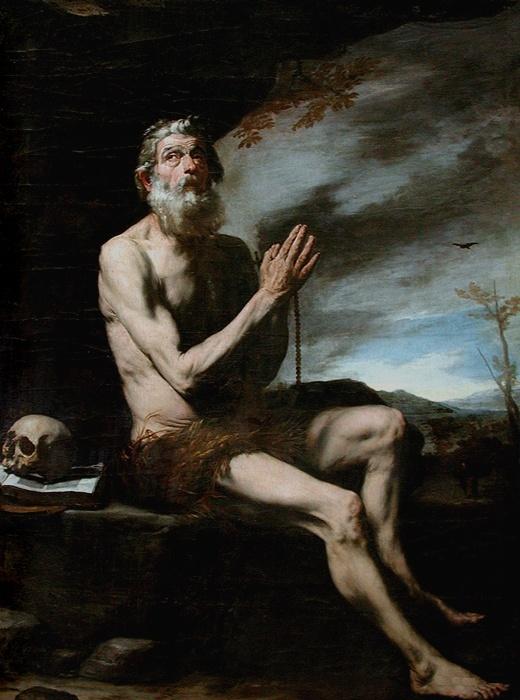

L’Eglise honore aujourd'hui la mémoire d'un des hommes le plus spécialement choisis pour représenter la pensée de ce détachement sublime que l'exemple du Fils de Dieu, né dans une grotte, à Bethléhem. révéla au monde. L'ermite Paul a tant estimé la pauvreté de Jésus-Christ, qu'il s'est enfui au désert, loin de toute possession humaine et de toute convoitise. Une caverne pour habitation, un palmier pour sa nourriture et son vêtement, une fontaine pour y désaltérer sa soif, un pain journellement apporté du ciel par un corbeau pour prolonger cette vie merveilleuse : c'est ainsi que Paul servit, pendant soixante ans, étranger aux hommes, Celui qui n'avait pas trouvé de place dans la demeure des hommes, et qui fut contraint d'aller naître dans une étable abandonnée.

Mais Paul habitait avec Dieu dans sa grotte ; et en lui commence la race sublime des Anachorètes, qui, pour converser avec le Seigneur, ont renoncé à la société et même à la vue des hommes : anges terrestres dans lesquels a éclaté, pour l'instruction des siècles suivants, la puissance et la richesse du Dieu qui suffit lui seul aux besoins de sa créature. Admirons un tel prodige ; et considérons, avec reconnaissance, à quelle hauteur le mystère d'un Dieu incarné a pu élever la nature humaine tombée dans la servitude des sens, et tout enivrée de l'amour des biens terrestres.

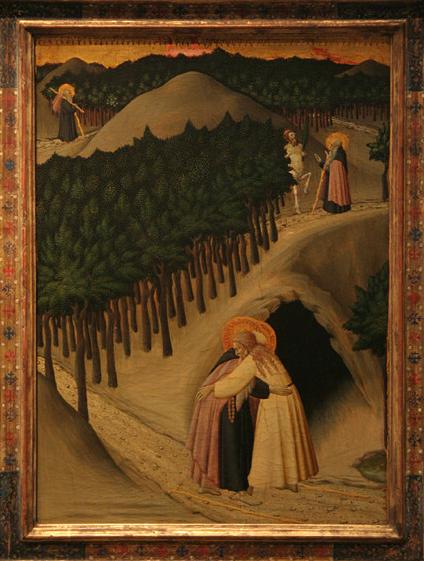

Saint Paul et saint Antoine.

N'allons pas croire cependant que cette vie de soixante ans passée au désert, cette contemplation surhumaine de l'objet de la béatitude éternelle, eussent désintéressé Paul de l'Eglise et de ses luttes glorieuses. Nul n'est assuré d'être dans la voie qui conduit à la vision et à la possession de Dieu, qu'autant qu'il se tient uni à l'Epouse que le Christ s'est choisie, et qu'il a établie pour être la colonne et le soutien de la vérité. (II Tim. III, 15.).

Or, parmi les enfants de l'Eglise, ceux qui doivent le plus étroitement se presser contre son sein maternel, sont les contemplatifs ; car ils parcourent des voies sublimes et ardues, où plusieurs ont rencontré le péril.

Saint Paul et saint Antoine s'entretenant au désert.

Du fond de sa grotte, Paul, éclairé d'une lumière supérieure, suivait les luttes de l'Eglise contre l'arianisine ; il se tenait uni aux défenseurs du Verbe consubstantiel au Père : et afin de montrer sa sympathie pour saint Athanase, le vaillant athlète de la foi, il pria saint Antoine, à qui il laissait sa tunique de feuilles de palmier, de l'ensevelir dans un manteau dont l'illustre patriarche d’Alexandrie, qui aimait tendrement le saint abbé, lui avait fait présent.

Le nom de Paul, père des Anachorètes, est donc enchaîné à celui d'Antoine, père des Cénobites ; les races fondées par ces deux apôtres de la solitude sont sœurs ; toutes deux émanent de Bethléhem comme d'une source commune. La même période du Cycle réunit, à un jour d'intervalle, les deux fidèles disciples de la crèche du Sauveur.

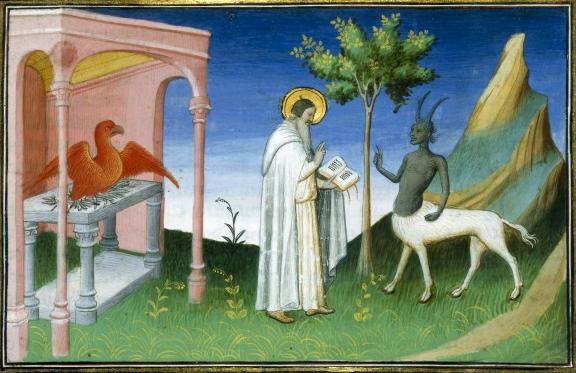

Saint Antoine cherchant saint Paul ermite et rencontrant le satyre.

Paul, premier ermite, au témoignage de saint Jérôme qui a écrit sa vie, se retira, pendant la persécution violente de Dèce, dans un vaste désert où il demeura 60 ans, au fond d'une caverne, tout à fait inconnue des hommes. Ce Dèce, qui eut, deux noms, pourrait bien être Gallien qui commença à régner l’an du Seigneur 256.

Saint Paul voyant donc les chrétiens en butte à toutes sortes de supplices, s'enfuit au désert. A la même époque, en effet, deux jeunes chrétiens sont pris, l’un d'eux a tout le corps enduit de miel et est exposé sous l’ardeur du soleil aux piqûres des mouches, des insectes et des guêpes ; l’autre est mis sur un lit des plus mollets, placé dans un jardin charmant, où une douce température, le murmure des ruisseaux, le chant des oiseaux, l’odeur des fleurs étaient enivrants. Le jeune homme est attaché avec des cordes tissées de la couleur des fleurs, de sorte qu'il ne pouvait s'aider ni des mains, ni des pieds.

Antoine se croyait alors le premier des moines qui vécût en ermite ; mais averti en songe qu'il y en a un meilleur que lui de beaucoup, lequel vivait dans un ermitage, il se mit à le chercher à travers les forêts ; il rencontra un hippocentaure cet être moitié homme, moitié cheval, lui indiqua qu'il fallait prendre à droite. Bientôt après, il rencontra un animal portant des fruits de palmier, dont la partie supérieure du corps avait la figure d'un homme et la partie inférieure, la forme d'une chèvre. Antoine le conjura de la part de Dieu de lui dire qui il était ; l’animal répondit qu'il était un satyre, le dieu des bois, d'après la croyance erronée des gentils. Enfin il rencontra un loup qui le conduisit à la cellule de saint Paul. Mais celui-ci ayant deviné que c'était Antoine qui venait, ferma sa porte. Alors Antoine le prie de lui ouvrir, l’assurant qu'il ire s'en ira pas de là, mais qu'il y mourra plutôt. Paul cède et lui ouvre, et aussitôt ils se jetèrent dans les bras l’un de l’autre en s'embrassant.

Quand l’heure du repas fut arrivée, un corbeau apporta une double ration de pain : or, comme Antoine était dans l’admiration, Paul répondit que Dieu le servait tous les jours de la sorte, mais qu'il avait doublé la pitance en faveur de son hôte. Il y eut un pieux débat entre eux pour savoir qui était le plus digne de rompre ce pain : saint Paul voulait déférer cet honneur à son hôte et saint Antoine à son ancien. Enfin ils tiennent le pain chacun d'une main et le partagent égaleraient en deux. Saint Antoine, à son retour, était déjà près de sa cellule, quand il vit des anges portant l’âme de Paul, il s'empressa de revenir, et trouva le corps de Paul droit sur ses genoux fléchis, comme s'il priait ; en sorte qu'il le pensait vivant ; mais s'étant assuré qu'il était mort, il dit :

" Ô sainte âme, tu as montré par ta mort ce que tu étais dans ta vie."

Or, comme Antoine était dépourvu de ce qui était nécessaire pour creuser une fosse, voici venir deux lions qui en creusèrent une, puis s'en retournèrent à la forêt, après l’inhumation. Antoine prit à Paul sa tunique tissue avec da palmier, et il s'en revêtit dans la suite aux jours de solennité. Il mourut environ l’an 287.

XV DIE JANUARII

Nous donnons ici les trois strophes suivantes, consacrées par l'Eglise Grecque, dans ses Menées, à la louange du premier des Ermites :

" Quand, par l'inspiration divine, tu as abandonné avec sagesse, Ô Père, les sollicitudes de la vie pour embrasser les travaux de l'ascèse ; alors, enflammé de l'amour du Seigneur, plein de joie, tu t'es emparé du désert, laissant derrière toi les passions de l'homme, et poursuivant avec persévérance ce qu'il y a de meilleur, semblable à un Ange, tu as accompli ta vie.

Séparé volontairement de toute société humaine, dès ton adolescence, Ô Paul, notre père, tu as, le premier de tous, embrassé la complète solitude, dépassant tous les autres solitaires, et tu as été inconnu pendant toute ta vie : c'est pourquoi Antoine, par un mouvement divin, t'a découvert, toi qui étais comme caché, et il t'a manifesté à l'univers.

Livré, Ô Paul, à un genre de vie inaccoutumé sur la terre, tu as habité avec les bêtes, assisté du ministère d'un oiseau, par la volonté divine ; à cette vue, le grand Antoine stupéfait, au jour où il te découvrit, te célébra sans relâche, comme le Prophète et le Maître de tous comme un être divin."

Dans votre isolement sublime, vous imitiez le silence du Fils de Dieu en Bethléhem ; maintenant, votre langue est déliée, et la louange s'échappe à jamais de votre bouche avec le cri de la félicité. Souvenez-vous cependant de cette terre dont vous n'avez connu que les déserts ; rappelez à l'Emmanuel qu'il ne l'a visitée que dans son amour, et faites descendre sur nous ses bénédictions. Obtenez-nous la grâce d'un parfait détachement des choses périssables, l'estime de la pauvreté, l'amour de la prière, et une continuelle aspiration vers la patrie céleste."

00:15 Publié dans P | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 14 janvier 2026

14 janvier. Saint Hilaire, évêque de Poitiers, docteur de l'Eglise, patron du diocèse de Poitiers. 368.

" Se taire quand on doit parler est de la pusillanimité, non de la modestie."

Lib. contra Constantium.

Hilaire vient d'hilarité, parce qu'il servit Dieu avec un coeur plein de joie. Ou bien Hilaire vient de altus, haut, élevé, et arès vertu, parce qu'il fut élevé en science et en vertu, durant sa vie. Hilaire viendrait encore de hylè, qui veut dire matière primordiale, qui fut obscure, et en effet, dans ses oeuvres, il y a grande obscurité et profondeur.

Saint Hilaire naquit en Aquitaine seconde, qui " surpassait alors toutes les autres provonces gauloises en urbanité ". Son père se nommait Francaire et était d'une famille de grande noblesse. Il fut élevé dans le paganisme et ne se fit chrétien que dans l'âge mûr. Il mena une vie honnête et pure. Après la grâce de Dieu, l'étude de la philosophie puis de l'Ecriture sainte furent les causes de sa conversion :

" Je considérais que l'état le plus désirable, selon les sens, est le repos dans l'abondance, mais que ce bonheur est commun avec les bêtes. Je compris donc que le bonheur de l'homme devait être plus relevé, et je mettais dans la pratique de la vertu et dans la connaissance de la vérité. La vie présente n'étant qu'une suite de misères, il me parut que nous l'avions reçue pour exercer la patience, la modération, la douceur, et que Dieu, tout bon, ne nous avait point donner la vie pour nous rendre plus misérables en nous l'otant.

Le fait qu'il semble avoir reçu le baptême peu de temps avant l'épiscopat n'indique pas qu'il n'était pas chrétien bien avant. En effet, un usage en ce temps était de ne le recevoir que dans un âge avancé ou après une longue préparation. Il avait tellement peur de perdre le trésor de la foi qu'il ne fréquentait ni les Juifs ni les hérétiques. Plus tard par charité, cette auxiliaire indispensable à la foi, le porta à modifier, le cas échéant, cette attitude.

Saint Hilaire avait une femme dont la vertu était remarquable. Ils eurent une fille Abra, qu'il engagea à demeurer vierge et à vivre pour Notre Seigneur. En ce temps, il arrivait que l'on prît des clercs ches les hommes marié mais on es engageait à ne plus avoir de commerce avec elles, sous peine d'adultère. Il reçut l'épiscopat à la fin des années 340.

Saint Hilaire était tellement conscient de la dignité de l'épiscopat que lorsqu'il voulut représenter à l'empereur qu'il méritait à ses yeux une grande considération, il lui dit :

" Episcopus ego sum !"

" Je suis évêque !"

Il considérait l'évêque comme " le prince parfait de l'Eglise, lequel doit posséder dans leur perfection les plus grandes vertus ".

" Dans un évêque, l'innocence de la vie ne suffit pas sans la science, et sans la sainteté, la plus grande science ne suffit pas davantage ; en effet, comme il est institué pour l'utilité des autres, à quoi leur sert-il, s'il ne les instruit, et ses instructions ne seront-elles pas stériles, si elle ne sont pas d'accord avec sa vie ?"

" Qu'il orne sa vie en prêchant, qu'il orne sa prédication en vivant ; car innocent, il n'est utile qu'à lui-même s'il n'est pas savant, sa science n'a aucune autorité s'il n'est pas innocent."

Il commença sa prédication avec l'évangile de saint Matthieu car " le Nouveau Testament est caché dans l'ancien et l'Ancien Testament est manifesté dans le Nouveau ". Puis il continua par saint Jean pour affirmer la divinité de Notre Seigneur Jésus-Christ.

C'est aussi, et surtout, par le combat contre les Ariens et le faible et tyrannique empereur Constance, que saint Hilaire mérita d'être le saint Athanase de l'Occident. Il entra dans le combat au moment du concile d'Arles (353), où l'empereur était présent, qui demanda aux évêques de souscrire aux hérésies ariennes. Paulin, évêque de Trèves, reffusa et fut exilé.

Plus tard dans la même année, dans un concile réunit à Milan, l'empereur fit renouveler ses admonestations et les assortit de l'ordre de condamner saint Athanase.

Il est difficile de savoir si notre saint assista à ce concile, mais, alors que les légat du pape saint Libère était exilés eux-aussi pour avoir refusé selon la mission que leur avait donner le Pontife suprême de signer cette condamnation, saint Hilaire fit parvenir à l'empereur son premier livre à Constance.

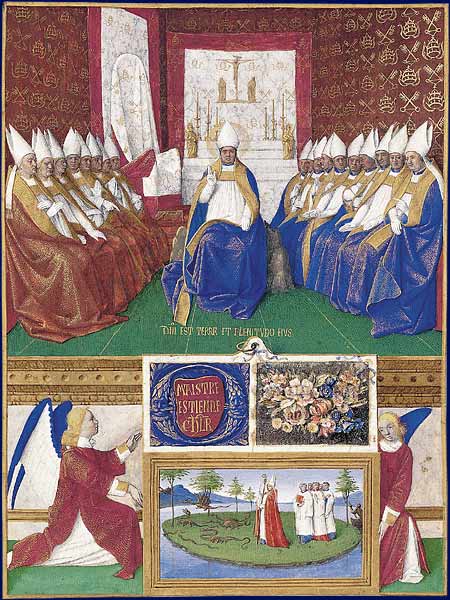

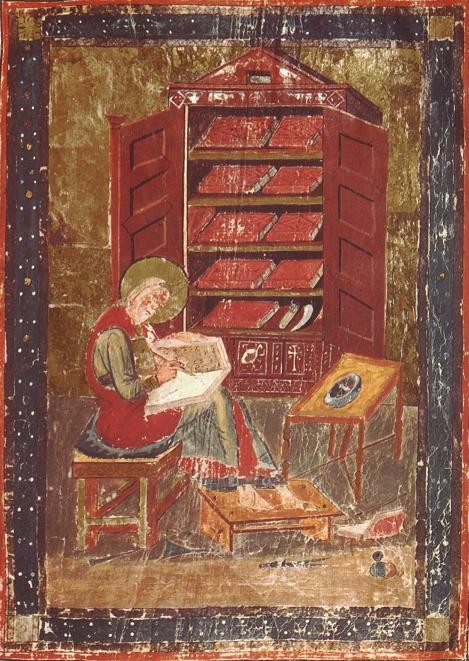

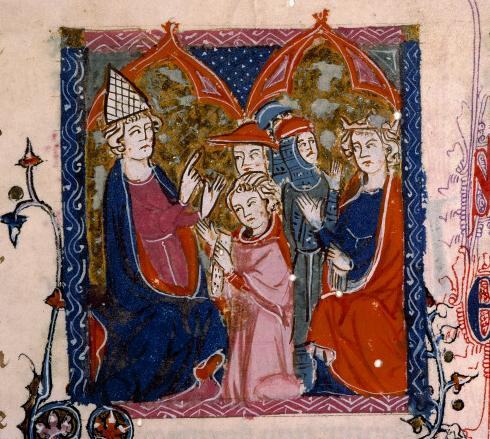

Saint Hilaire combattant les hérétiques. Legenda aurea.

C'est en cet exil qu'il composa son Traîté de la Trinité, afin de démasquer l'erreur et de défendre la vérité. Notre saint y prouve de la manière la plus ferme la consubstantialité du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il y fait voir aussi que l'Arianisme ne peut être la vérité car cette doctrine n'a point été révélée à saint Pierre, dont la foi sera indéfectible car Jésus-Christ à prié précisément pour cela.

Pendant son exil, il se tint deux nouveaux conciles. L'un à Rimini, où les ignominies touchant à la vraie foi et l'autre à Séleucie (359). L'empereur ayant ordonnée que tous les évêques y fussent, saint Hilaire s'y trouva et put providentiellement s'opposer aux Ariens. Au point que ceux-ci furent même condamnés par les semi-Ariens.

A la suite, des points de désaccords grâves demeurant, on envoya une ambassade, à laquelle saint Hilaire se joignit, à Constantinople. Là les Ariens qui pulullaient trouvèrent l'occasion de tenir un nouveau concile qu'ils organisèrent à leur main (360). Saint Hilaire alors envoya une requête à Constance lui demandant, d'être confronté directement et publiquement à Saturnin d'Arles, l'auteur de son exil, et de conférer avec lui devant tout le concile de la vérité intégrale de la foi. Les Ariens persuadèrent à l'empereur de ne point accéder à ces requêtes et saint Hilaire fut renvoyé dans les Gaules et à son diocèse (360).

Sur le chemin, saint Hilaire aborda l'île de Gallinaria (aujourd'hui connue sous le nom d'Isoletta d'Albenga, qui n'était alors pas habitable par les hommes car elle était infestée de serpents venimeux. Lesquels serpents se retirèrent et disparurent dès que notre saint eût mis le pied sur l'île.

C'est de cette île que saint Martin, qui était déjà son disciple, l'alla chercher à Rome, sur la nouvelle qu'il était renvoyé dans les Gaules. Saint Martin manqua son maître mais le rejoignit bientôt sur la route et termina le voyage jusqu'à Poitiers avec saint Hilaire.

Saint Martin avait quitter le service militaire en 356, et c'est pour ne plus quitter saint Hilaire qu'il fonda le deuxième monastère des Gaules à Ligugé où il y passa 15 ans.

De son diocèse, saint Hilaire poursuivit son combat. Il restaura la vraie foi et remit de l'ordre dans des églises qui avaient beaucoup souffert des persécutions des Ariens. Il fut appelé bientôt " Sauveur et Père de la Patrie ".

En 361, il rédigea un ouvrage destiné à Constance afin de l'exhorter avec vigueur à revenir sur ses errements et sur le soutien scandaleux qu'il donnait aux Ariens. La mrot de Constance cette même année ne lui permit pas de le lui adresser.

En 364, saint Hilaire passa en Italie où il retrouva entre autres saint Eusèbe de Verceil, pour continuer d'y combattre les hérétiques. une grande souffrance fut pour lui de voir Lucifer de Cagliari, qui avait été un intrépide défenseur de l'orthodoxie à ses côtés, faire un schisme avec quelques évêques. Contre le pape Damase, au motif qu'il trouvait trop légères les peines qu'encouraient les hérétiques et les voies de réintégration dans l'orthodoxie trop peu exigeantes.

Saint Hilaire trouva à Milan l'usurpateur Auxence, Arien, contre lequel il écrivit d'ailleurs, après avoir obtenu une confrontation publique avec Auxence en présence de l'empereur qui se termina par la déroute de l'Arien, mais n'obtint que peu de résultat car la profession de foi que fut obligé de signer Auxence le fut en termes aussi équivoques que subtils.

L'empereur le renvoya alors à Poitiers où saint Hilaire s'éteignit le 13 janvier 368 après avoir poursuivit sans relâche le combat contre les hérétiques et le gouvernement de son diocèse.

Saint Hilaire, dont des reliques sont toujours conservées à Poitiers, mais aussi au Puy-en-Velay, est représenté en évêque, terrassant des serpents (ceux qui figurent ausssi bien les hérésies que les antichrist).

ORAISON

L'Eglise de Poitiers, toujours fidèle à la mémoire de son héroïque Pontife, célèbre sa fête avec une religion filiale. Pour honorer avec plus d'éclat le témoignage rendu par le grand Docteur des Gaules, au mystère qui fait la base du Christianisme tout entier, elle chante en ce jour, à la Messe, la Préface de la Sainte Trinité. Nous donnerons ici quelques pièces liturgiques empruntées aux anciens livres de cette illustre Eglise. Les Répons suivants sont tirés en partie de la Légende du Saint, rédigée par saint Venance Fortunat, l'un de ses plus illustres successeurs :

R/. Le bienheureux Hilaire, distingué au-dessus de tous par l'honneur de la naissance, plus éclatant encore par la pureté de son cœur,

Brillant comme l'étoile du matin, a paru au milieu des astres,

R/. Le bienheureux Hilaire, Evêque de la ville de Poitiers, sorti de la région d'Aquitaine,

Brillant comme l'étoile du matin, a paru au milieu des astres.

R/. Oh ! Qu'il fut parfait dans l'état de laïque ! Les prêtres mêmes eussent désiré être ses imitateurs.

L'occupation de sa vie n'était autre que de craindre avec amour le Christ, que de l'aimer avec crainte,

V/. Ceux qui marchent sur ses traces, courent à la gloire ;

ceux qui s'en écartent, encourent la peine : au croyant la récompense ; à l'incrédule, les supplices. L'occupation de sa vie n'était autre que de craindre avec amour le Christ, que de l'aimer avec crainte.

R/. Le très saint Hilaire fut donc exilé dans la Phrygie, contrée d'Asie, pour l'accroissement de sa vertu ;

Car plus il s'éloignait, pour l'amour du Christ, du pays de sa naissance, plus il méritait de s'approcher du ciel.

V/. Etant arrivé au lieu de ses désirs, nous devons célébrer les faveurs qui lui furent accordées.

Car plus il s'éloignait pour l'amour du Christ, du pays de sa naissance, plus il méritait de s'approcher du ciel.

R/. De retour de son exil, le saint Pontife Hilaire rentra dans Poitiers, au milieu de la joie et des applaudissements de tout son peuple ;

Car l'Eglise recouvrait son Pontife, et le troupeau son Pasteur,

V/. La perle des Prélats, il est rentré dans son héritage ; louons le Seigneur, et que le chœur des Anges aussi se réjouisse.

Car l'Eglise recouvrait son Pontife, et le troupeau son Pasteur.

HYMNE

De nos jours, l'Eglise de Poitiers chante en l'honneur de son grand Evoque ces deux Hymnes composées par le pieux Simon Gourdan, chanoine régulier de cette même abbaye de Saint-Victor de Paris, tant illustrée par les Séquences de son immortel Adam :

" Depuis le jour où l'Eglise, mère féconde de tant d'hommes illustres, réunit les Gaulois à son immense troupeau, quel homme parmi eux a été comparable à Hilaire ? Quel docteur a vengé avec plus de courage le Fils engendré par le Père ?

Célèbre, Ô peuple fidèle, les titres de gloire qui le recommandent, la dignité de son élocution, les qualités nombreuses qui brillèrent en lui ; mais son suprême honneur, c'est la foi, par laquelle il proclame hautement le Fils de Dieu.

La mitre qui brille sur son auguste front n'a pas été teinte de son sang ; mais sa vie a été en proie à mille épreuves ; ses fatigues incessantes ont compense pour lui l'honneur du martyre.

La foi de Nicée resplendit par les efforts d'un tel vengeur ; en vain la fureur des enfers s'efforce d'en renverser le Symbole ; Hilaire lance les éclairs de sa parole semblable à un glaive d'or ; il chasse les loups dévastateurs.

Avec quel transport le fidèle troupeau reçoit, à son retour, le Pontife exilé. Après ses longs combats, que de lauriers Hilaire moissonne ! Ô Martin ! c'est alors qu'il t'enseigne à marcher d'un pas ferme dans le sentier des vertus.

Louange suprême au Père ; honneur égal au Fils que le Père engendre de son sein fécond : au Fils, égal au Principe, semblable en divinité ; louange pareille à l'Esprit divin !

Amen."

HYMNE

" Ni la fraude, ni la faveur des princes, ni leurs menaces, n'ébranlent l'athlète magnanime ; Pasteur, il est contraint par un ordre tyrannique de quitter son troupeau. Qui désormais repoussera la fureur des loups ?

Tu pars, Ô Pontife ! Mais tandis que ton grand cœur se soumet à l'exil, la Gaule est baignée dans les larmes ; et la terre de Phrygie, qui reçoit en toi un père, va se réjouir de posséder en toi le vengeur du Verbe.

Puissant Docteur, il illumine du flambeau d'une lumière nouvelle les ténèbres sous lesquelles se cachait l'erreur ; ses eaux vives nettoient les pâturages souillés d'un impur limon ; il éclaire des nations que l'infidélité rendait encore féroces.

Il confirme dans la foi des pasteurs chancelants : on voit revenir vers leurs troupeaux les gardiens timides que l'audace de l'hérésie en avait éloignés ; la voix d'Hilaire est pour eux la voix d'un père.

Sublime Pontife, qui, au plus haut des cieux, contemples de près le Soleil de justice, obtiens qu'il daigne nous éclairer, ce Verbe dont tu nous as fait connaître l'essence.

Qu'ils tremblent en présence du prince de ce monde ceux qui ne goûtent que les choses terrestres ; pour Hilaire, il dédaigne les fureurs d'un César irrité ; il n'affirme qu'avec plus de liberté la pure foi du Christ.

Louange suprême au Père ; honneur égal au Fils que le Père engendre de son sein fécond : au Fils, égal au Principe, semblable en divinité ; louange pareille à l'Esprit divin.

Amen."

00:15 Publié dans H | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 13 janvier 2026

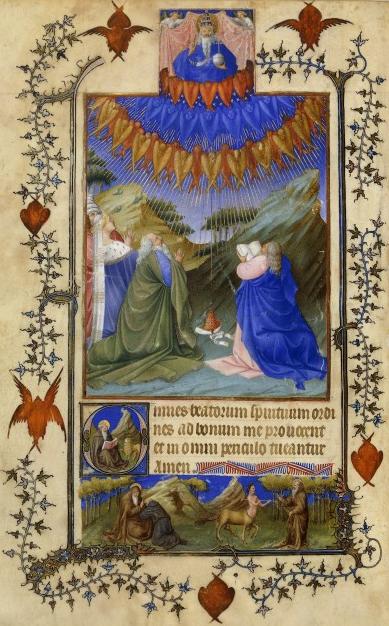

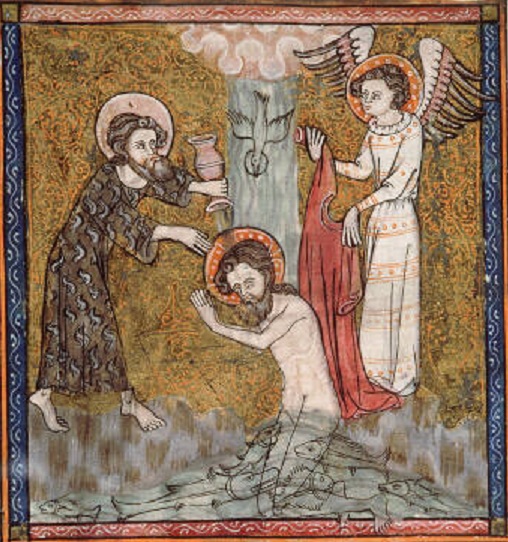

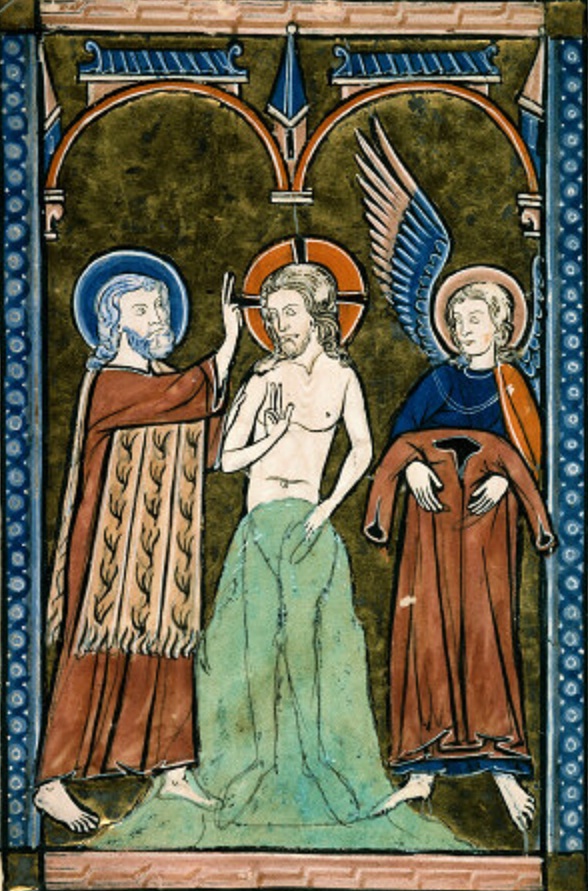

13 janvier. Le Baptême de Notre Seigneur Jésus-Christ. L'octave de l'Epiphanie.

- Le Baptême de Notre Seigneur Jésus-Christ. L'octave de l'Epiphanie.

Psautier cistercien. Besançon. XIIIe.

Psautier cistercien. Besançon. XIIIe.

Le second Mystère de l'Epiphanie, le Mystère du Baptême du Christ dans le Jourdain, occupe aujourd'hui tout spécialement l'attention de l'Eglise. L'Emmanuel s'est manifesté aux Mages après s'être montré aux bergers ; mais cette manifestation s'est passée dans l'enceinte étroite d'une étable à Bethléhem, et les hommes de ce monde ne l'ont point connue. Dans le mystère du Jourdain, le Christ se manifeste avec plus d'éclat. Sa venue est annoncée par le Précurseur ; la foule qui s'empresse vers le Baptême du fleuve en est témoin ; Jésus prélude à sa vie publique. Mais qui pourrait raconter la grandeur des traits qui accompagnent cette seconde Epiphanie ?

Elle a pour objet, comme la première, l'avantage et le salut du genre humain ; mais suivons la marche des Mystères. L'étoile a conduit les Mages vers le Christ ; ils attendaient, ils espéraient ; maintenant, ils croient. La foi dans le Messie venu commence au sein de la Gentilité. Mais il ne suffit pas de croire pour être sauvé ; il faut que la tache du péché soit lavée dans l'eau. " Celui qui a croira et qui sera baptisé sera sauvé " (Marc, XVI, 16.) : il est donc temps qu'une nouvelle manifestation du Fils de Dieu se fasse, pour inaugurer le grand remède qui doit donner à la Foi la vertu de produire la vie éternelle.

Or, les décrets de la divine Sagesse avaient choisi l'eau pour l'instrument de cette sublime régénération de la race humaine. C'est pourquoi, à l'origine des choses, l'Esprit de Dieu nous est montré planant sur les eaux, afin que, comme le chante l'Eglise au Samedi saint, leur nature conçût déjà un principe de sanctification. Mais les eaux devaient servir à la justice envers le monde coupable, avant d'être appelées à remplir les desseins de la miséricorde. A l'exception d'une famille, le genre humain, par un décret terrible, disparut sous les flots du déluge.

Ars moriendi. Marseille. XVe.

Toutefois, un nouvel indice de la fécondité future de cet élément prédestiné apparut à la fin de cette terrible scène. La colombe, sortie un moment de l'arche du salut, y rentra, ponant un rameau d'olivier, symbole de la paix rendue à la terre après l'effusion de l'eau. Mais l'accomplissement du mystère annoncé était loin encore.

En attendant le jour où ce mystère serait manifesté, Dieu multiplia les figures destinées à soutenir l'attente de son peuple. Ainsi, ce fut en traversant les flots de la Mer Rouge, que ce peuple arriva à la Terre promise ; et durant ce trajet mystérieux, une colonne de nuée couvrait à la fois la marche d'Israël, et ces flots bénis auxquels il devait son salut.

Mais le contact des membres humains d'un Dieu incarné pouvait seul donner aux eaux cette vertu purifiante après laquelle soupirait l'homme coupable. Dieu avait donné son Fils au monde, non seulement comme le Législateur, le Rédempteur, la Victime de salut, mais pour être aussi le Sanctificateur des eaux ; et c'était au sein de cet élément sacré qu'il devait lui rendre un témoignage divin, et le manifester une seconde fois.

Jésus donc, âgé de trente ans, s'avance vers le Jourdain, fleuve déjà fameux par les merveilles prophétiques opérées dans ses eaux. Le peuple juif, réveillé par la prédication de Jean-Baptiste, accourait en foule pour recevoir un Baptême, qui pouvait exciter le regret du péché, mais qui ne l'enlevait pas. Notre divin Roi s'avance aussi vers le fleuve, non pour y chercher la sanctification, car il est le principe de toute justice, mais pour donner enfin aux eaux la vertu d'enfanter, comme chante l'Eglise, une race nouvelle et sainte. Il descend dans le lit du Jourdain, non plus comme Josué pour le traverser à pied sec, mais afin que le Jourdain l'environne de ses flots, et reçoive de lui, pour la communiquera l'élément tout entier, cette vertu sanctifiante que celui-ci ne perdra jamais. Echauffées par les divines ardeurs du Soleil de justice, les eaux deviennent fécondes, au moment où la tête sacrée du Rédempteur est plongée dans leur sein parla main tremblante du Précurseur.

Bible glosée. Rouen. XIIIe.

Mais, dans ce prélude d'une création nouvelle, il est nécessaire que la Trinité tout entière intervienne. Les cieux s'ouvrent ; la Colombe en descend, non plus symbolique et figurative, mais annonçant la présence de l'Esprit d'amour qui donne la paix et transforme les cœurs. Elle s'arrête et se repose sur la tête de l'Emmanuel, planant à la fois sur l'humanité du Verbe et sur les eaux qui baignent ses membres augustes.

Cependant le Dieu-Homme n'était pas manifesté encore avec assez d'éclat ; il fallait que la parole du Père tonnât sur les eaux, et les remuât jusque dans la profondeur de leurs abîmes. Alors se fit entendre cette Voix qu'avait chantée David : Voix du Seigneur qui retentit sur les eaux, tonnerre du Dieu de majesté qui brise les cèdres du Liban, l'orgueil des démons, qui éteint le feu de la colère céleste, qui ébranle le désert, qui annonce un nouveau déluge (Psalm. XXVIII.), un déluge de miséricorde ; et cette voix disait : " Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances ".

Ainsi fut manifestée la Sainteté de l'Emmanuel par la présence de la divine Colombe et par la voix du Père,comme sa Royauté avait été manifestée par le muet témoignage de l'Etoile. Le mystère accompli,l'élément des eaux investi de la vertu qui purifie, Jésus sort du Jourdain et remonte sur la rive, enlevant avec lui, selon la pensée des Pères, régénéré et sanctifié, le monde dont il laissait sous les flots les crimes et les souillures.

Bréviaire à l'usage de Paris. Conches. XVe.

Elle est grande, cette fête de l'Epiphanie, dont l'objet est d'honorer de si hauts mystères ; et nous n'avons pas lieu de nous étonner que l'Eglise orientale ait fait de ce jour une des époques de l'administration solennelle du Baptême. Les anciens monuments de l'Eglise des Gaules nous apprennent que cet usage s'observa aussi chez nos aïeux ; et plus d'une fois dans l'Orient, au rapport de Jean Mosch, on vit le sacré baptistère se remplir d'une eau miraculeuse au jour de cette grande fête, et se tarir de lui-même après l'administration du Baptême. L'Eglise Romaine, dès le temps de saint Léon, insista pour faire réserver aux fêtes de Pâques et de Pentecôte l'honneur d'être les seuls jours consacrés à la célébration solennelle du premier des Sacrements ; mais l'usage se conserva et dure encore, en plusieurs l’Occident, de bénir l'eau avec une solennité toute particulière, au jour de l'Epiphanie.

L'Eglise d'Orient a gardé inviolablement cette coutume. La fonction a lieu, pour l'ordinaire, dans l'Eglise; mais quelquefois, au milieu de la pompe la plus imposante, le Pontife se rend sur les bords d'un fleuve, accompagné des prêtres et des ministres revêtus des plus riches ornements, et suivi du peuple tout entier. Après des prières d'une grande magnificence, que nous regrettons de ne pouvoir insérer ici, le Pontife plonge dans les eaux une croix enrichie de pierreries qui signifie le Christ, imitant ainsi l'action du Précurseur. A Saint-Pétersbourg, la cérémonie a lieu sur la Neva ; et c'est à travers une ouverture pratiquée dans la glace que le Métropolite fait descendre la croix dans les eaux. Ce rite s'observe pareillement dans les Eglises de l'Occident qui ont retenu l'usage de bénir l'eau à la Fête de l'Epiphanie.

Les fidèles se hâtent de puiser, dans le courant du fleuve, cette eau sanctifiée ; et saint Jean Chrysostome, dans son Homélie vingt-quatrième, sur le Baptême du Christ, atteste, en prenant à témoin son auditoire, que cette eau ne se corrompait pas. Le même prodige a été reconnu plusieurs fois en Occident.

Evangeliarium. Malatya. Actuelle Turquie. XIe.

Glorifions donc le Christ, pour cette seconde manifestation de son divin caractère, et rendons-lui grâces, avec la sainte Eglise, de nous avoir donné, après l'Etoile de la foi qui nous illumine, l'Eau puissante qui emporte nos souillures. Dans notre reconnaissance, admirons l'humilité du Sauveur qui se courbe sous la main d'un homme mortel, afin d'accomplir toute justice, comme il le dit lui-même ; car, ayant pris la forme du péché, il était nécessaire qu'il en portât l'humiliation pour nous relever de notre abaissement. Remercions-le pour cette grâce du Baptême qui nous a ouvert les portes de l'Eglise de la terre et de l'Eglise du ciel. Enfin, renouvelons les engagements que nous avons contractés sur la fontaine sacrée, et qui ont été la condition de cette nouvelle naissance.

Psautier-heures. Avignon. XIVe.

A LA MESSE DE L'OCTAVE DE L'EPIPHANIE

ÉPÎTRE

Lecture du Prophète Isaïe, chap. LX. :

" Lève-toi, Jérusalem, sois illuminée ; car ta lumière est venue, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Les ténèbres couvriront la terre, une nuit sombre enveloppera les peuples ; mais sur toi le Seigneur se lèvera, et sa gloire éclatera sur toi. Et les Nations marcheront à ta lumière, et les Rois à la splendeur de ta clarté naissante. Lève les yeux, considère autour de toi, et vois : tous ceux-ci, que tu vois rassemblés, sont venus pour toi. Des fils te sont venus de loin, et des filles se lèvent à tes côtés. En ce jour tu verras, et tu seras dans l'opulence, et ton cœur sera dans l'admiration, et il se dilatera en ce jour où la multitude des nations qui habitent les bords de la mer se tournera vers toi. Les chameaux, les dromadaires de Madian et d'Epha arriveront chez toi comme un déluge : la foule viendra de Saba t'apporter l'or et l'encens, en chantant la louange du Seigneur."

Graduel à l'usage de Saint-Dié. XVIe.

EVANGILE

La suite du saint Evangile selon saint Jean, chap. I. :

" En ce temps-là, Jean vit Jésus qui venait à lui, et il dit : Voici l'Agneau de Dieu ; voici Celui qui ôte les péchés du monde. C'est Celui duquel j'ai dit : Il vient après moi un homme qui a été préféré à moi, parce qu'il était avant moi. Je ne le connaissais pas ; mais je suis venu baptiser dans l'eau, afin qu'il soit connu dans Israël. Et Jean rendit alors ce témoignage : " J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et demeurer sur lui. Pour moi, je ne le connaissais pas ; mais Celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, m'a dit : " Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est Celui qui baptise dans le Saint-Esprit ". Et je l'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu "."

Céleste Agneau ! vous êtes descendu dans le fleuve pour le purifier ; la divine Colombe est venue des hauteurs du ciel unir sa douceur à la vôtre, et vous êtes remonté sur la rive. Mais, Ô prodige de votre miséricorde ! les loups sont descendus après vous dans les eaux sanctifiées ; et voilà qu'ils reviennent vers vous transformés en agneaux. Nous tous, immondes par le péché, nous devenons, au sortir de la fontaine sacrée, ces blanches brebis de votre divin Cantique, qui remontent du lavoir, toutes fécondes, pas une stérile ; ces pures colombes qui semblent s'être baignées dans le lait, et qui ont fixé leurs demeures auprès des claires fontaines : tant est puissante la vertu de purification que votre divin contact a donnée à ces eaux ! Conservez en nous cette blancheur qui vient de vous, Ô Jésus! et si nous l'avons perdue, rendez-nous-la par le baptême de la Pénitence, qui seul peut nous restituer la candeur de notre premier vêtement. Epanchez plus encore ce fleuve d'amour, Ô Emmanuel ! Que ses flots aillent chercher jusqu'au fond de leurs déserts sauvages ceux qu'ils n'ont pas touchés jusqu'ici ; inondez la terre, ainsi que vous l'avez promis. Souvenez-vous de la gloire dans laquelle vous fûtes manifesté au milieu du Jourdain ; oubliez les crimes qui depuis trop longtemps retardent la prédication de votre Evangile sur ces plages désolées ; le Père céleste ordonne à toute créature de vous écouter : parlez à toute créature, Ô Emmanuel !

Heures à l'usage de Rome. Dijon. XVe.

HYMNE

Chantons encore la divine Théophanie, en réunissant dans un seul concert la voix de toutes les Eglises. Saint Hilaire de Poitiers ouvrira nos cantiques par l'Hymne où il célèbre à la fois les trois Mystères de cette grande Octave :

" Le miséricordieux Rédempteur des peuples, Jésus , brille aujourd'hui d'une triple splendeur. Que la race entière des fidèles lui consacre ses louanges et ses cantiques.

Une étoile brillante, qui scintille au ciel, annonce sa Naissance; elle précède les Mages et les conduit à son berceau.

Ils tombent aux pieds de cet enfant ; ils l'adorent dans les langes, ils le confessent pour un Dieu, et lui offrent de mystiques présents.

Ayant trente fois parcouru le cycle de l'année, et avancé dans les jours de sa vie mortelle, Jésus demande l'eau du baptême, lui qui est exempt de toute souillure.

L'heureux Jean frémit à la pensée de plonger dans le fleuve Celui dont le sang a la vertu d'effacer les péchés du monde.

La voix imposante du Père proclame le Fils du haut des cieux, et la vertu de l'Esprit, source des dons sacrés, descend visiblement.

Vous dont les ordres tout-puissants font rougir l'eau dans les vases du festin, Ô Christ, nous vous en supplions , étendez sur nous tous votre protection.

A la souveraine Trinité, louange, honneur, puissance et gloire, à jamais, dans tous les siècles des siècles.

Amen."

Prosaire à l'usage de l'abbaye Saint-Pierre de Corbie. XIVe.

Prosaire à l'usage de l'abbaye Saint-Pierre de Corbie. XIVe.

ANTIENNES

Les vénérables Antiennes que nous donnons ci-après, restes précieux de l'antique Liturgie Gallicane, ont une origine orientale, et sont encore conservées au Bréviaire de Cîteaux :

" Le Sauveur, voulant renouveler l'homme ancien, vient au Baptême, afin de régénérer par l'eau la nature corrompue ; il nous revêt d'un vêtement incorruptible.

Vous qui, dans l'Esprit et dans le feu, purifiez l'humaine contagion, nous vous glorifions, notre Dieu et Rédempteur !

Jean-Baptiste tremble et n'ose toucher la tête sacrée de son Dieu. Dans sa frayeur, il s'écrie : Sanctifiez-moi vous-même, Ô Sauveur !

Le Sauveur a brisé, dans le fleuve du Jourdain, la tête du dragon ; il nous a arrachés tous à sa puissance.

Un grand Mystère est déclaré aujourd'hui : le créateur de toutes choses lave nos crimes dans le Jourdain.

Le soldat baptise son Roi, l'esclave son maître, Jean son Sauveur ; l'eau du Jourdain s'est émue, la Colombe a rendu témoignage, la voix du Père s'est fait entendre : Celui-ci est mon Fils.

Les sources des eaux furent sanctifiées au moment où le Christ apparaissait dans sa gloire. Toute la terre, venez puiser les eaux dans la source du Sauveur ; car le Christ notre Dieu sanctifie aujourd'hui toute créature."

Psautier à l'usage de Reims. XIIIe.

SÉQUENCE

Le moyen âge des Eglises d'Occident a produit cette Séquence, que nous empruntons aux anciens Missels de Paris. Elle chante les trois Mystères de l'Epiphanie :

" Un astre au lever merveilleux, annoncé par les Prophètes, signale aujourd'hui le lever du divin Soleil.

Cet astre vient éclairer les Mages ; Hérode en est ébranlé ; la Gentilité aborde à Jésus, le port de la paix.

L'étoile annonce l'Enfant créateur des astres, vengeur des crimes, le Dieu fort.

Des présents mystiques le proclament arbitre du monde, et notre Rédempteur par sa mort.

Il est plongé dans les eaux, et dans les eaux il répand une vertu qui efface le péché d'Adam.

La Colombe paraît, la voix du Père adopte le Fils, dont la gloire éclate par ces prodiges.

La parole de Jean rend son témoignage, et la loi d'amour prend commencement.

Les conviés sont dans la joie, quand l'eau des fontaines vient faire l'office d'un vin généreux.

Au sein d'une Vierge, épouse sans tache, le Verbe du Père contracte une alliance d'amour.

Qu'il daigne laver nos crimes, délier nos chaînes,nous protéger à jamais, par les prières de sa Mère. Amen."

Roman de Dieu et de sa Mère. H. de Valenciennes. Besançon. XVe.

Roman de Dieu et de sa Mère. H. de Valenciennes. Besançon. XVe.

VI DIE JANUARII, IN THEOPHANIA

L'Eglise Grecque nous fournit, dans ses Menées, ce magnifique ensemble de poésie, de doctrine et de piété, en l'honneur du Baptême de l'Agneau dans le Jourdain :

" Le Jourdain remonta un jour vers sa source à l'attouchement de la melote d'Elisée, lorsqu'Elie fut enlevé au ciel ; les ondes du fleuve se divisèrent, et une voie solide s'ouvrit au Prophète, et cette voie était à travers les eaux en figure du Baptême par lequel nous traversons le fleuve de la vie. Le Christ est apparu : il vient renouveler toute créature.

Aujourd'hui la nature des eaux est sanctifiée, le Jourdain est divisé ; il suspend le cours de ses sources à l'aspect du Seigneur qui vient s'y baigner.

Ô Christ Roi ! Tu es venu au fleuve comme un homme, recevoir le Baptême des serviteurs ; tu t'empresses, Ô miséricordieux, de te placer sous la main du Précurseur, pour nos péchés, Ô ami des hommes !

A la voix de celui qui crie dans le désert : Préparez la voie du Seigneur, tu es venu, Seigneur, prenant la forme d'esclave, implorant le Baptême, toi qui ignores le péché.

Les eaux t'ont vu, et elles ont tremblé. Le Précurseur a été saisi de crainte, et il s'est écrié, disant : " Comment la faible lampe allumera-t-elle la Lumière ? Comment le serviteur imposera-t-il la main sur le Maître ? Sanctifie-moi, et sanctifie les eaux, Ô Sauveur ! qui effaces le péché du monde."

La main tremblait, la main du Précurseur, du Baptiste, du Prophète, honoré plus que tous les Prophètes ; car il contemplait l'Agneau de Dieu qui lave le péché du monde, et, dans son trouble, il s'écriait : " Ô Verbe ! je n'ose mettre ma main sur ta tête : sanctifie-moi et m'éclaire, Ô miséricordieux ! Car tu es la vie, la lumière, et la paix du monde."

C'était chose merveilleuse de voirie Seigneur du ciel et de la terre, dépouillé, dans le fleuve, recevant de sa créature le baptême pour notre salut, comme un serviteur ; et les chœurs des Anges étaient muets dans la crainte et l'allégresse : unis à eux, nous t'adorons ; sauve-nous.

Lève vers lui pour nous, Ô Baptiste, lève ta main, comme ayant puissance, cette main qui toucha la tête du Seigneur que personne n'avait touchée, cette main dont un doigt nous désigna l'Agneau ; car par lui tu as été déclaré le plus grand des Prophètes.

Tourne aussi vers lui, Ô Baptiste, tes yeux qui ont vu l'Esprit très saint descendre en forme de colombe ; montre-toi miséricordieux envers nous, assiste-nous de ton concours dans nos chants, et entonne le premier l'hymne de louange.

Sacramentaire de Marmoutier à l'usage d'Autun. IXe.

Sacramentaire de Marmoutier à l'usage d'Autun. IXe.

Le fleuve du Jourdain t'a reçu dans ses eaux, Ô Christ, fontaine de vie ! et le Paraclet est descendu en forme de colombe. Il incline la tête, Celui qui a incliné les cieux; la créature, pétrie de terre, se plaint et crie à son auteur : " Pourquoi me commander des choses au-dessus de moi ? c'est moi qui ai besoin de ton baptême, Ô impeccable !"

Tu as incliné la tête devant le Précurseur, Ô Christ ! Tu as brisé la tête du dragon ; tu es descendu dans le fleuve ; tu as illuminé toutes choses pour ta gloire, Ô Sauveur, lumière de nos âmes !

Celui qui se revêt de la lumière comme d'un vêtement a daigné, pour l'amour de nous, se faire semblable à nous ; il s'est couvert des eaux du Jourdain comme d'un vêtement, lui qui n'avait pas besoin de ces eaux pour se purifier, et qui répand sur nous, de son propre fonds, la grâce de la régénération, Ô prodige !

Venez, imitons les vierges sages ; venez, allons au-devant du Seigneur manifesté ; car, en sa qualité d'Epoux, il vient vers Jean, son ami. A ta vue, le Jourdain a remonté vers sa source, il s'est replié sur lui-même et s'est arrêté. Jean s'écriait : " Je n'ose toucher la tête immortelle ". L'Esprit descendait en forme de colombe pour sanctifier les eaux, et la voix du ciel disait : " Celui-ci est mon Fils venu dans le monde pour sauver le genre humain ". Ô Christ, gloire à toi !

Le Christ est baptisé, il remonte de l'eau, relevant 'avec lui le monde entier ; il voit ouverts les cieux qu'Adam avait fermés pour lui-même et sa postérité. L'Esprit proclame la divinité du baptisé, la voix du ciel se fait entendre : il est déclaré Sauveur de nos âmes.

Seigneur, pour accomplir ton décret éternel, tu as emprunté à toute créature son concours à l'accomplissement de ton mystère. Aux Anges, tu as demandé Gabriel ; aux hommes, la Vierge ; aux cieux, l’étoile ; aux eaux, le Jourdain. Tu as pris sur toi le péché du monde : gloire à toi, notre Sauveur !

Fleuve du Jourdain, pourquoi es-tu ému de voir sans voile Celui qui est invisible ? Tu réponds : " Je l'ai vu, et j'en ai été saisi de crainte. Comment n'aurais-je pas tremblé ? A cette vue, les Anges ont frémi, les cieux ont été ébranlés, la terre a tremblé, la mer s'est soulevée, toutes les choses visibles et invisibles ont été dans l'agitation ".

" Qui a vu des taches sur le soleil, sur le plus resplendissant des astres ? s'écriait le Précurseur. Comment te laverais-je dans les eaux, splendeur de la gloire, image du Père éternel, moi qui ne suis qu'une herbe faible et desséchée ! Comment porterais-je mes mains sur les feux de ta divinité ? Car tu es le Christ, Sagesse et Vertu de Dieu."

La grande lumière, le Christ, s'est levée sur la Galilée des nations, sur la région de Zabulon et sur la terre de Nephtali ; une éclatante splendeur à lui en Bethlehem la lumineuse, sur ceux qui étaient dans les ténèbres ; mais avec plus d'éclat encore, le Seigneur, le Soleil de justice, sorti de Marie, a répandu ses rayons sur l'univers entier.

Vous donc qui étiez nus dans Adam, venez tous, revêtez-vous du Christ pour réchauffer vos membres. Ô Christ ! Tu es venu, vêtement de ceux qui sont nus, splendeur de ceux qui étaient dans les ténèbres ; lumière inaccessible, tu t'es manifestée aujourd'hui.

Amen."

Speculum humanae salvationis. Lyon. XVe.

Speculum humanae salvationis. Lyon. XVe.

SEQUENCE

A la gloire de l'auguste Mère de l'Agneau, consacrons cette ancienne Séquence de nos vieux Missels. C'est l'imitation d'une des Proses de Notker pour la Pentecôte, longtemps attribuée au pieux roi de France Robert, et que nous donnerons en son lieu :

" Daigne nous assister la grâce de l'Esprit-Saint,

Qui, pour la rendre Mère d'un Dieu, féconda la Vierge Marie ;

Par qui l'auguste Virginité a fleuri en Marie.

Esprit d'amour, qui daignas remplir Marie,

Tu répandis la rosée sacrée sur Marie.

Céleste amant, sans l'offenser tu fécondas Marie.

Ton ombre sacrée, tes caresses divines sanctifièrent Marie.

Tu veillas pour que la faute originelle ne fût point transmise à Marie.

Tu consacras l'habitation du sein béni de Marie,

Afin qu'elle devînt enceinte et mère, Marie,

Et qu'elle enfantât sans perdre sa fleur, Marie.

Tu inspiras les Prophètes qui chantèrent qu'un Dieu serait conçu par Marie.

Tu donnas ta force aux Apôtres, afin qu'ils prêchassent ce Dieu qu'a enfanté Marie.

Quand Dieu créa l'ensemble de cet univers, il y figura Marie.

La terre, vierge encore, fut appelée à produire le premier homme, qui était vierge et pur : ainsi elle a produit le second, Marie.

Tu es l'espoir des âmes affligées, Ô douce Marie !

Délie les chaînes de tes serviteurs, Ô Marie !

Le monde tout brisé par ses crimes, tu l'as rappelé à la vie, Ô Marie !

Tu as triomphé des idoles et des lois impies, Ô Marie !

Donc, nous te supplions de nous secourir de ta main bénigne, Ô Marie !

Et de prier ton Fils pour nous qui chantons à ta gloire : Salut, Ô Marie !

Ta félicité surpasse toute félicité, Ô Marie !

Ton trône domine les chœurs sublimes des Anges, Ô Marie !

Tu as revêtu du vêtement de la chair un homme, Ô Marie!

Pour lui tu devins féconde, sans le secours humain, Ô Marie !

Il est Dieu ; apaise-le pour nous, Ô Marie !"

Statuts de la confrérie de Saint-Jean-Baptiste. Avignon. XVIe.

00:31 Publié dans Notre Seigneur Jésus-Christ | Lien permanent | Commentaires (1)

lundi, 12 janvier 2026

12 janvier. Saint Benoît Biscop, abbé en Angleterre. 690.

" Le culte catholique est le vrai foyer de la civilisation et des beaux-arts."

" Mes enfants, dites tout ce que vous voudrez, pourvu que de votre bouche il ne sorte ni plainte contre Dieu ni parole malséante, ni discours désobligeant à l'endroit du prochain."

Benoît (de son vrai nom Biscop Baducing) était anglais d'origine, d'une famille fort considérable par sa noblesse. Ses parents le firent élever dans les exercices militaires, à dessein d'en faire, dans la suite, un grand capitaine ; et, comme il était naturellement fort et courageux, il acquit bientôt beaucoup de réputation dans les armes.

Oswy, roi de Northumberland, pays septentrional de l'Angleterre, l'ayant appelé à sa cour, le saint y passa quelques années ; mais Notre Seigneur Jésus-Christ, qui le destinât à d'autres emplois, lui parla dans le secret du coeur et le fit résoudre d'abandonner le monde. Il sortit non seulement de la cour, mais aissi du lieu de sa naissance, et entreprit le voyage de Rome pour honorer les tombeaux de des bienheureux apôtres saint Pierre et saint Paul et pour être mieux instruit des principes de la foi et des règles de la perfection chrétienne, que l'on enseignait que fort imparfaitement dans son pays nouvellement converti.

Etant arrivé en cette ville, il visita avec une singulière piété tous les sanctuaires qui la rendent si vénérable ; à son retour, il s'appliqua entièrement à l'étude des saintes Ecritures et aux exercices de piété. Cinq ou six ans après, Alcfrid, fils du roi Oswy, eut envie de visiter les tombeaux des saints apôtres Pierre et Paul ; il pria le saint de l'accompagner, mais le père du prince s'étant opposé à ce pèlerinage, Benoît parti seul pour Rome, afin de s'y perfectionner de plus en plus dans la science du salut. En revenant d'Italie, il passa par le célèbre monastère de Lérins, où il prit l'habit religieux. Après y être resté deux ans, il revint à Rome, l'an 658. Son dessein n'était pas d'en sortir ; mais le pape Vitalien voulut qu’il accompagnât saint Théodore, archevêque de Cantorbéry, et saint Adrien, qu’il envoyait en Angleterre afin de travailler à l’instruction de ce nouveau peuple chrétien.

Saint Benoît fut chargé du monastère de Saint-Pierre et de Saint-Paul, qui n’était pas éloigné de la ville de Cantorbéry : laissant cette charge quelques temps après à saint Adrien, il fit un nouveau voyage à Rome. Il voulait acquérir de nouvelles lumières sur la discipline de l’Eglise et sur les diverses constitutions monastiques : ce qui l’engagea à rester un temps assez considérable en divers endroits de l’Italie. A son retour, ayant trouvé grâce auprès de son prince, Egfrid, successeur d’Oswy, il bâtit deux monastères : l’un près de la rivière de la Were en l’honneur du prince des Apôtres, appelé pour cette raison Weremouth (674) ; l’autre, sous l’invocation de saint Paul, près de la rivière de Tyne ; ce dernier porta d’abord le Girwy, puis celui de Jarrow (677).

Ce bienheureux abbé fit encore d’autres fois le voyage de France et d’Italie, tant pour le bien de son ordre que pour l’utilité de toute l’Eglise d’Angleterre, dont il s’occupa toujours avec le plus grand soin. Il avait surtout un zèle extraordinaire pour tout ce qui pouvait relever la gloire et la beauté de la maison de Dieu, et rendre les cérémonies ecclésiastiques pompeuses et magnifiques. Il n’y avait presque point alors, en Angleterre, de temples ni de chapelles bâtis en pierre ; l’usage des vitres aux fenêtres y était inconnu, les peintures sacrées y étaient fort rares, et l’on n’y trouvait les livres des saints Pères qu’en très petite quantité.

Il ne manqua pas non plus de procurer à son pays des reliques fort considérables qui lui furent données par les Papes, à qui son ardeur pour les choses saintes fut fort agréable. Mais ce qui le satisfit principalement, fut que le Pape saint Agathon envoya avec lui Jean, abbé de Saint-Martin, maître de la musique et des cérémonies de Saint-Pierre, pour introduire ces cérémonies en Angleterre, et y apprendre la méthode de bien chanter. Aussi, tant qu’il fut dans l’Île, saint Benoît eut un soin extraordinaire de lui et ne permit pas que d’autres que ses religieux pourvussent à sa subsistance ; de là vient qu’ils furent les mieux instruits sur tout ce qui appartenait à la célébration des offices ecclésiastiques. Lui-même y devint si habile, qu’il composa un livre sur ce sujet, intitulé De la célébration des fêtes, afin que l’on oubliât pas ce qu’on avait appris de ce chantre de l’Eglise romaine. Le vénérable Bède, parlant de cette prévoyance charitable de son maître saint Benoît, dit qu’il a travaillé avec tant de zèle, afin que les siens vécussent en repos, et qu’il a entrepris tant de voyages, afin que, étant fournis des choses nécessaires, ils pussent s’en servir paisiblement Notre Seigneur dans l’enceinte de leurs monastères, sans être obligés d’en sortir. Il fit un cinquième voyage à Rome mais il est difficile d’en préciser la date.

Enfin, étant devenu vieux et infirme, il donna de rares exemples de patience à ses disciples, souffrant sans chagrin et avec beaucoup de tranquillité et de joie des maladies très douloureuses. Sa plus grande récréation était de parler quelquefois des lieux saints qu’il avait visités, de l’exacte observance des maisons religieuses, et du bonheur des personnes qui aiment leur vocation. Les trois dernières années de sa vie, une cruelle paralysie le priva de l’usage de ses membres et l’obligea enfin à garder le lit. Lorsqu’il ne lui fut plus possible d’assister à l’office canonial, quelques moines, partagés en deux chœurs, vinrent chanter à côté de lui les psaumes de chaque heure du jour et de la nuit ; il s’unissait à eux autant qu’il el pouvait, mêlant sa voix avec les leurs. Son esprit ne s’occupait que de Dieu et de la perfection de ses disciples qu’il exhortait fréquemment à observer leur règle avec exactitude :

" Mes enfants, n’allez pas regarder comme une invention de mon esprit les constitutions que je vous ai données. Après avoir visité dix-sept monastères bien disciplinés, dont j’ai tâché de connaître parfaitement les lois et les usages, j’ai formé un recueil de toutes les règles qui m’ont paru les meilleures : c’est ce recueil que je vous ai donné."

Il mourut après avoir reçu le saint Viatique, le 12 janvier 690. On transféra ses reliques à l’abbaye de Thorney, en 970. Les moines de Glastonbury prétendaient en avoir une partie. Les Bénédictins anglais honorent ce saint comme un de leurs patrons.

00:15 Publié dans B | Lien permanent | Commentaires (0)

7 janvier. Saint Lucien d'Antioche, prêtre et martyr. 312.

" Seigneur, l'explication de votre parole éclaire et donne de l'intelligence aux petits."

Ps. CXVIII.

Saint Lucien d'Antioche. Bas-relief. Arles. XIe.

Ce grand personnage était Syrien de nation, d'une famille illustre de Samosate (d'après l'hagiographe Baillet, cette famille était d'Antioche). Ses parents, Chrétiens, prirent un soin particulier de l'élever dans la crainte de Dieu. Il devint orphelin de père et de mère à l'âge de douze ans et dès lors, jugeant que la vie religieuse était un port assuré contre les orages du monde, il se retira chez un saint personnage appelé Macaire, qui faisait profession d'étudier et d'interpréter les saintes écritures à Edesse. Lucien profita si bien à cette sainte école, qu'il se prescrivit dès lors une façon de vivre très austère. L'oraison et le silence étaient ses plus familiers entretiens, et, s'il lui échappait parfois une parole, elle était toujours puisée dans les saintes Ecritures.

Avançant de plus en plus en âge et en vertu, il se fit ordonné prêtre à Antioche ; et, pour se faire utile au public, il entreprit d'instruire la jeunesse, tant dans les belles lettres que dans la pratique de la piété. Pour cet effet, il tint école ouverte, à l'exemple de son maître saint Macaire, afin que tous ceux qui voulait jouir de ses travaux le pussent faire sans aucune difficulté. De plus, pour avoir de quoi faire l'aumône aux pauvres, il s'acquit une telle facilité de bien écrire, qu'il y gagnait assez pour son entretien et celui des autres. Il entreprit en outre un ouvrage très difficile ; car, ayant observé que les hérétiques, traduisant diversement les livres sacrés, y avaient glissé beaucoup d'erreurs, il résolut d'en revoir toutes les traductions, et d'en faire une toute nouvelle de l'hébreu en grec. Cette édition mérita l'estime universelle et fut très utile à saint Jérôme qui rapporte que l'on s'en servait dans l'Eglise d'Orient, particulièrement depuis Constantinople jusqu'à Antioche.

C'est pour partie à saint Lucien d'Antioche que l'on doit l'invention des reliques de saint Etienne. Il vint un jour s'entretenir avec l'évêque de Jérusalem du lieu, qu'il avait vu en songe, où les précieuses reliques seraient découvertes.

Comme notre saint travaillait ainsi pour la religion, l'empereur Maximin renouvela les édits de ses prédécesseurs Dioclétien et Maximien, et continua de persécuter les Chrétiens. Sachant que ce très saint prêtre était un des plus fermes soutiens et une des plus fortes colonnes de l'Eglise catholique d'Antioche, et que les fidèles avaient pour lui beaucoup de déférence, il résolut de le faire arrêter. Le saint homme en ayant avis, pour ne pas s'exposer témérairement au péril, il sortit de la ville et se retira secrètement dans la campagne, pratiquant en cela le conseil du Sauveur qui dit à ses disciples (Matth. X, 23.) :

" Quand les hommes vous persécuterons en une ville, fuyez en une autre."

Saint Lucien d'Antioche. D'après une Icône grecque du Xe.

Cependant, ayant été dénoncé par un méchant apostat partisan de l'hérésiarque Sabellius, il fut fait prisonnier et conduit à Nicomédie en 303.

En passant par la Cappadoce, il rencontra quelque soldats de sa connaissance, qui, par crainte ou par la violence des tourments, avaient renoncé au Christianisme : notre saint, animé de ferveur et de zèle, leur fit une si vive et charitable remontrance, que, touchés de repentir, ils promirent de ne faire désormais que des actes de bons Chrétiens ; et de quarante qu'ils étaient, la plupart moururent courageusement pour Notre Seigneur Jésus-Christ ; les autres, triomphant de la cruauté des tourments, survécurent à la rage du tyran.

Le saint martyr ne produisit pas un moindre fruit quand il arriva à Nicomédie. Il trouva encore quelques Chrétiens qui avaient fait naufrage dans la foi. Il les ramena par ses ferventes exhortations et les fit rentrer dans le sein de l'Eglise. Aussi, ce très saint prêtre porte-t-il à très juste titre le nom de Lucien, qui vient de lux, lumière, brillant par l'éclat de sa foi, de sa doctrine et de ses vertus, non seulement pour lui-même mais aussi pour les autres.

Il semble que Maximin craignait d'être éclairé par cette lumière s'il l'interrogeait lui-même ; en effet, il se couvrit pour ainsi dire d'un voile, et ne parla à Lucien que par un interprète. Il lui offrit de se l'associer au gouvernement de l'empire et de le faire son collègue et conseil s'il voulait " seulement " sacrifier aux idoles ; mais notre saint se moquant de ces vaines promesses, protesta hautement qu'il n'en ferait jamais rien. Alors Maximin, passant des promesses aux menaces, le fit conduire an prison, où, après plusieurs autres outrages, le saint confesseur eut à subir d'affreux traitements. On prépara une grosse pièce de bois, percée en quatre endroits différents, et après lui avoir fait entrer les jambes jusqu'aux genoux dans les deux trous de dessus, on les replia pour les faire entrer dans les trous de dessous, ce qui lui déboîta les os et força horriblement les jointures. Ensuite, on lui attacha les mains par-dessus la tête à une autre pièce de bois, afin qu'étant couché il ne pût nullement remuer, et, la place ayant été couverte de têts de pots cassés, on l'étendit nu sur ce lit de douleur pour lui faire souffrir sans relâche une torture insupportable.

Les bourreaux le laissèrent ainsi douze ou quatorze jours, sans rien lui donner à manger que les viandes qui avaient été présentées aux idoles ; mais, comme il eût plutôt souffert mille morts que de toucher un seul de ces morceaux, s'appuyant sur cette loi qu'on ne peut manger ce qui a été offert aux idoles s'il en doit résulter du scandale pour les faibles et si les Païens l'exigent comme un acte d'idolâtrie, il s'abstint sans défaillance.

Cependant la fête de l'Epiphanie approchait, et ses disciples qui le venait visiter, eussent bien voulu de le voir libre en ce jour afin de participer avec lui aux saints mystères de notre rédemption. Le saint le leur promit. Ainsi, le jour arrivé, il leur dit que sa poitrine servirait d'autel, et eux, d'église, en se rangeant autour de sa personne. Ils apportèrent donc le pain et le vin sur le sein du prêtre qui, après les prières accoutumées, les bénit l'un et l'autre, les consacra et reçut la sainte Eucharistie, qu'il fit distribuer ensuite à toute l'assistance. Chose admirable : Dieu ne permit pas qu'un seul Païen se présentât pour interrompre l'auguste cérémonie.

Ce fait, qui se trouve dans les Actes de saint Lucien, est aussi rapporté par Philostorge, historien arien (liv. II, ch. 12, 13).

Le lendemain, l'empereur, irrité de ce que le martyr vivait si longtemps, envoya voir s'il était mort ; mais d'aussi loin qu'il apercut les ministres d'iniquité, saint Lucien s'écria :

" Je suis Chrétien !"

Le bourreau, étonné de cette constance, lui demanda de quel pays il était :

" Je suis Chrétien !" répondit saint Lucien.

" Quelle est ta profession ?" demanda le ministre de Satan.

" Je suis Chrétien !" répondit le saint prêtre.

" Mais qui sont tes parents ?" ajouta encore le Païen.

" Je suis Chrétien !" reprit encore le généreux martyr.

Il n'eut pas si tôt fait cette dernière profession de foi que saint Lucien rendit son âme à Dieu : ce fut le 7 janvier de l'an 312.

On croit qu'il resta 9 ans en prison, puisque, au rapport d'Eusèbe, il en reçut la couronne du martyre qu'après la mort de saint Pierre d'Alexandrie arrivée en 311.

Saint Jean Chrysostome a écrit des merveilles sur cette admirable réponse de saint Lucien ; " parce que le disciple de Notre Seigneur Jésus-Christ, en disant qu'il est Chrétien, explique parfaitement bien, en un seul mot, quelle est sa patrie, sa famille et sa profession. Sa partie parce que, n'en ayant point sur la terre, il n'en reconnaît pas d'autre que la Jérusalem céleste ; sa famille, parce qu'il ne croit pas avoir d'autres parents que les Saints ; enfin sa profession, puisque toute sa vie est dans le ciel ".

Le tyran, écoutant sa rage, même après la mort de saint Lucien, commanda qu'on lui attachât une grosse pierre à la main droite, et que son corps fût jeté dans la mer, afin d'en ôter à jamais le souvenir. Mais le Créateur de toutes choses le conserva 14 jours dans les eaux, autant qu'il avait souffert de jours le martyre ; et au 15e, le saint apparut à l'un de ses parents qui était son disciple, Glycérius, pour lui dire qu'il allât en un tel endroit du rivage qu'il lui marquait, et qu'il y trouverait alors infailliblement son corps. Glycérius se rendit à cet endroit avec quelques autres Chrétiens. Ils n'y furent pas plus tôt arrivés, qu'ils apercurent un grand dauphin qui, portant ce précieux trésor sur son dos, le déchargea à leur vue sur le bord de la mer. On put facilement se convaioncre que ce dauphin n'était pas un fantôme mais un vrai poisson, car il expira qur le rivage aussitôt qu'il se fut déchargé, ainsi qu'il paraît par le dernier couplet d'une hymne que l'on chante en l'honneur de saint Lucien :

Et voulant à son corps rendre un pieux hommage,

Le porta sur son dos jusqu'au bord du rivage,

Où devant tout le monde il mourut de plaisir."

Ce saint corps fut reçut tout entier et sans aucune corruption ni mauvaise odeur, si ce n'est la main droite qui en avait été séparée par la pesanteur de la pierre qui y avait été attachée. Mais Dieu voulant ratifier par un nouveau miracle le travail de cette même main qui avait servi à la correction des erreurs introsuites dans les versions des saintes Ecritures, fit que peu de temps après, la mer l'ayant rapportée sur ses ondes, elle fut parfaitement réunie au corps de saint Lucien ; lequel reut les honneurs de la sépulture autant que ses disciples le pouvaient faire dans ces circonstances de persécutions.

Sainte Hélène, mère de l'empereur Constantin, passant par Nicomédie au retour de la visite des lieux saints, eut dévotion d'honorer le sépulcre du saint martyr Lucien, et fit bâtir une belle ville, qui changea son nom de Drépan et Hélenopolis, dans laquelle elle fit élever un beau temple dédié à saint Lucien.

Colonne Saint-Lucien. Vestige de l'église dédiée à saint Lucien.

Dans la suite des temps, saint Charlemagne fit apporter les saintes reliques de notre saint prêtre et martyr dans la ville d'Arles, en Provence, après y avoir fait bâtir une église en son honneur.

Après que les bêtes féroces de 1793 aient profané cette église, l'archevêque d'Aix, Mgr Bernet, reconnut néanmoins en 1839 les reliques qui avaient échapé aux outrages comme étant bien celles de saint Lucien et de saint Vincent.

L'église Saint-Lucien s'élevait autrefois sur la place du Forum, dans la partie occupée actuellement par le café Van Gogh. Elle était aussi désignée sous l'appellation de Notre-Dame-du-Temple ou Notre-Dame-de-la-Minerve à cause d'une tradition voulant qu'elle ait été fondée sur un ancien temple de Minerve dont une portion lui aurait servi de nef. Saint Charlemagne y fit placer des reliques de saint Lucien, ce qui lui conféra son nom.

Elle était au cœur d'une paroisse de gens aisés, principalement de négociants, majoritairement de merciers. Un escalier donnait accès à une chapelle basse, du XIIe siècle, dont on peut encore voir l'abside ainsi que la base de l'autel à l'extrémité de la galerie Nord des Cryptoportiques. Chapelle placée sous la dédicace de Saint-Michel.

00:00 Publié dans L | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 11 janvier 2026

Dimanche de L'Epiphanie. Sainte Famille.

- Dimanche de l'Epiphanie de Notre Seigneur Jésus-Christ ; Sainte Famille.

Extraits de L'année liturgique de dom Prosper Guéranger :

L'adoration des mages. Rogier van der Weyden. XVe.

L'adoration des mages. Rogier van der Weyden. XVe.

A LA MESSE

C’est encore la Royauté du divin Enfant que l'Eglise proclame en tête des Cantiques qui doivent accompagner la célébration du saint Sacrifice, en ce Dimanche dans l'Octave de l'Epiphanie. Elle chante le Trône de l'Emmanuel, et s'unit aux concerts des Anges qui célèbrent son empire éternel. Adorons aussi avec les Esprits bienheureux le Roi des siècles, dans son Epiphanie.

INTROÏT

" Sur un trône élevé, j'ai vu assis un homme ; la multitude des Anges l'adorent, répétant en chœur : C'est lui dont l'Empire est éternel.

Ps. Jubilez à Dieu, habitants de la terre ; servez le Seigneur dans l'allégresse. Gloire au Père. Sur un trône élevé."

COLLECTE

Les vœux que la sainte Eglise exprime au Père céleste dans la Collecte, sont d'avoir part à la lumière de notre divin Soleil, qui seul peut nous révéler la voie où nous devons marcher, et par sa chaleur vivifiante nous donner les forces pour arriver jusqu'à lui.

" Recevez, Seigneur, dans votre céleste bonté, les vœux et les supplications de votre peuple ; et faites que vos fidèles connaissent ce qu'ils doivent faire, et deviennent forts pour accomplir ce qu'ils auront connu. Par notre Seigneur Jésus-Christ."

Mémoire de l'Epiphanie

" Ô Dieu, qui avez manifesté aujourd'hui, par une étoile, votre Fils unique aux Gentils ; faites, dans votre bonté, que nous qui vous connaissons déjà par la foi, nous arrivions un jour à contempler l'éclat de votre gloire. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur."

EPÎTRE

Epître du bienheureux Apôtre Paul aux Romains. CHAP. XII.

Joos van Wassenhove. Flandres. XVe.

" Mes Frères, je vous conjure, parla miséricorde de Dieu, de lui offrir vos corps comme une hostie vivante, sainte, agréable à Dieu, capable d'un culte spirituel. Ne vous conformez point au siècle présent ; mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, pour reconnaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable à ses yeux et parfait. Je vous exhorte donc vous tous, par la grâce qui m'a été donnée, de ne point être sages plus qu'il ne faut être sage ; mais d'être sages avec sobriété, chacun selon la mesure du don de la foi que Dieu vous a départie. Car, comme dans un seul corps nous avons plusieurs membres, et que tous ces membres n'ont pas la même fonction : ainsi, quoique nous soyons plusieurs, nous ne sommes néanmoins qu'un seul corps en Jésus-Christ, étant réciproquement les membres les uns des autres, en Jésus-Christ notre Seigneur."

L'Apôtre nous invite à faire notre offrande au Dieu nouveau-né, à l'exemple des Mages ; mais l'offrande que désire ce Seigneur de toutes choses n'est pas une offrande inerte et sans vie. Il se donne tout entier, lui qui est la Vie ; en retour, présentons-lui, dans notre cœur, une hostie vivante, sainte, agréable à Dieu, dont l’obéissance à la grâce divine soit raisonnable, c'est-à-dire fondée sur l'intention formelle de s'offrir. Comme les Mages encore qui revinrent dans leur patrie par un autre chemin, évitons tout rapport avec les idées de ce siècle, c'est-à-dire du monde, ennemi secret de notre aimable Roi. Réformons notre vaine prudence sur la divine sagesse de Celui qui, étant la Sagesse éternelle du Père, peut bien, sans doute, être aussi la nôtre. Comprenons que nul ne fut jamais sage sans la foi, qui nous révèle que l'amour doit nous unir tous pour ne former qu'un même corps en Jésus-Christ, participant de sa vie, de sa sagesse, de sa lumière et de sa royauté.

GRADUEL

Dans les chants qui suivent, l'Eglise continue d'exalter l'ineffable merveille du Dieu avec nous, la paix et la justice descendues du ciel sur nos humbles collines.

" Béni notre Seigneur, le Dieu d'Israël, qui seul opère de telles merveilles à jamais.

V/. Que les montagnes de votre peuple soient visitées par la paix ; que les collines reçoivent la justice."

ALLELUIA

" Alleluia, alleluia.

V/. Jubilez à Dieu, habitants de la terre ; servez le Seigneur dans l'allégresse. Alleluia."

EVANGILE

Suite du saint Evangile selon saint Luc. CHAP. II.

Adoration des rois mages. Gérard David. Flandres. XVIe.

" Jésus étant âgé de douze ans, Marie et Joseph montèrent à Jérusalem, selon qu'ils avaient accoutumé à cette fête. Comme ils s'en retournaient, les jours de la fête étant passés, l'Enfant Jésus demeura dans Jérusalem ; et ses parents ne s'en aperçurent pas. Mais, pensant qu'il serait avec ceux de leur compagnie, ils marchèrent durant un jour, et ils le cherchaient parmi leurs parents et ceux de leur connaissance. Et ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent a Jérusalem pour l'y chercher. Et il arriva que, après trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Or, ceux qui l'entendaient étaient dans la surprise de sa sagesse et de ses réponses. Lors donc qu'ils le virent, ils furent dans l'étonnement, et sa mère lui dit : Mon Fils, pourquoi avez-vous agi ainsi envers nous ? Voilà votre père et moi qui vous cherchions tout affligés. Et il leur dit : Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois vaquer à ce qui regarde le service de mon Père ? Et ils ne comprirent pas cette parole qu'il leur disait. Et il descendit avec eux et vint à Nazareth; et il leur était soumis. Et sa mère conservait dans son cœur toutes ces paroles. Et Jésus croissait en sagesse, en âge et en grâce, devant Dieu et devant les hommes."

C'est ainsi, Ô Jésus, que pour nous enseigner vous êtes venu du ciel La faiblesse de l'enfance, sous les traits de laquelle vous vous montrez à nous, n'arrête point votre ardeur à nous faire connaître le seul Dieu qui a fait toutes choses, et vous, son Fils, qu'il a envoyé. Etendu dans la crèche, d'un seul regard vous avez instruit les bergers ; sous vos humbles langes, dans votre silence volontaire, vous avez révélé aux Mages la lumière qu'ils cherchaient en suivant l'étoile.

A douze ans, vous expliquez aux docteurs d'Israël les Ecritures qui rendent témoignage de vous ; peu à peu vous dissipez les ombres de la Loi par votre présence et par vos paroles. Pour accomplir les ordres de votre Père céleste, vous ne craignez pas d'inquiéter le cœur de votre Mère, en cherchant ainsi des âmes à éclairer. Votre amour pour les hommes transpercera bien plus durement encore ce tendre cœur, au jour où, pour le salut de ces mêmes hommes, Marie vous verra suspendu au bois de la croix, expirant dans toutes les douleurs. Soyez béni, ô Emmanuel, dans ces premiers mystères de votre enfance, où vous apparaissez déjà uniquement occupé de nous, et préférant à la société même de votre Mère ces hommes pécheurs qui doivent un jour conspirer votre mort.

OFFERTOIRE

Pendant l'Offrande, l'Eglise continue de faire entendre les cantiques de joie que lui inspire la présence de l'Enfant divin.

" Jubilez à Dieu, habitants de la terre : servez le Seigneur dans l'allégresse : entrez en sa présence avec des transports de joie ; car ce Seigneur Enfant c'est Dieu lui-même."

SECRETE

" Faites, Seigneur, que le Sacrifice qui vous est offert nous vivifie et nous fortifie à jamais. Par notre Seigneur Jésus-Christ."

Mémoire de l'Epiphanie

" Regardez, s’il vous plaît, d'un œil favorable, Seigneur, les dons de votre Eglise, qui ne vous offre pas de l'or, de l'encens et de la myrrhe, mais Celui-là même qui est figuré par ces présents, et qui maintenant est immolé et donné en nourriture, Jésus-Christ votre Fils, Notre Seigneur, qui vit et règne avec vous.

En distribuant le Pain de vie descendu du ciel, l'Eglise répète les paroles de Marie à son divin Fils : qu’avez-vous fait ? Votre père et moi, nous vous cherchions. Le bon Pasteur, qui nourrit ses brebis de sa propre chair, répond qu'il se doit aux ordres de son Père céleste. Il est venu pour être notre Vie, notre lumière, notre nourriture : voilà pourquoi il quitte tout pour se donner à nous. Mais les docteurs du Temple ne firent que le voir et l'entendre, et nous, dans ce Pain vivant, nous le possédons, et nous goûtons sa douceur."

COMMUNION

" Mon Fils, pourquoi avez-vous agi ainsi envers nous ? Voici votre père et moi qui vous cherchions, tout affligés. — Pourquoi me cherchiez-vous ? ne saviez-vous pas que je dois vaquer à ce qui regarde le service de mon Père ?"

POSTCOMMUNION

La sainte Eglise, qui vient de voir ses enfants ranimés par cette nourriture d'un si haut prix, demande pour eux la grâce de devenir agréables à Celui qui leur donne la preuve d'un si grand amour.

"Nous vous supplions humblement, Dieu tout-puissant, de faire que ceux que vous nourrissez par vos Sacrements, vous puissent servir par une vie et des actes qui vous soient agréables. Par Jésus-Christ notre Seigneur."

Mémoire de l'Epiphanie

" Faites, s'il vous plaît, Dieu tout-puissant, que, par l'intelligence d'un esprit purifié, nous puissions goûter le Mystère que nous célébrons parce solennel service. Par Jésus-Christ notre Seigneur."

00:55 | Lien permanent | Commentaires (0)

11 janvier. Saint Hygin, pape et martyr. 142.

" Que celui qui ne reçoit pas les conciles oecuméniques comme les Evangiles soit excommunié."

Saint Théodore le Cénobiarque.

Saint Hygin. Rationnal des divins offices.

L’Eglise fait aujourd'hui la mémoire de saint Hygin, Pape et Martyr. Ce saint Pontife occupa la Chaire Apostolique sous le règne d'Antonin, et termina par le martyre un Pontificat de quatre années. Nous vénérons en lui un des anneaux de cette sublime succession de Pontifes qui nous rattache, par saint Pierre, à Notre Seigneur Jésus-Christ. Plein de fidélité et de force, il porta tout le poids de l'Eglise, à cet âge des persécutions durant lequel le Pontife suprême fut constamment une victime vouée à la mort. Il obtint de bonne heure la palme immortelle, et alla rejoindre, aux pieds de l'Emmanuel, les trois Mages qui avaient annoncé le salut à la Grèce, sa patrie. Prions-le d'accompagner de ses vœux l'offrande que nous faisons au divin Enfant, dans ces jours où il ne nous demande pas notre sang par le martyre, mais nos cœurs par la charité.

Sept jours après le martyre du pape saint Télesphore, dont nous solennisons la mémoire au 5e jour de janvier, saint Hygin, dont le père faisait profession d'enseigner la philosophie dans la ville d'Athènes, et qui l'avait cultivée lui-même; fut mis sur la chaire de Pierre au temps de l'empereur Antonin, surnommé le Pieux.

Durant quatre ans, trois mois et huit jours, ce très saint Pontife gouverna l'Eglise ; laquelle fut battue par deux horribles tempêtes. Premièrement, de la part des Gentils qui tenaient les Chrétiens pour des sacrilèges et des magiciens et s'imaginaient que toutes les disgrâces du monde venaient en punition du mépris des idoles ; aussi ne laissaient-ils échapper aucune occasion de leur faire du mal quand ils en avaient le pouvoir. Secondement, de la part des hérétiques qui faisaient une guerre intestine à l'Eglise ; car, dans ce temps-là, Valentin, après avoir publié ses rêveries en Egypte - la pluralité des dieux, jusqu'au nombre de trente, " d'où descendait Jésus-Christ " -, vint à Rome pour y semer la zizanie. Et quoiqu'il feignît d'être catholique et n'osât publier ouvertement ses blasphèmes, il les faisait néanmoins secrètement glisser en des conférences particulières.

Authentica. Etienne Bodart. Abbaye Saint-Aubin. Angers. XIIIe.

D'ailleurs, Cerdo, arrivé depuis peu des pays orientaux, où il avait prêché publiquement qu' " il y avait plusieurs premiers principes ", et nié la " réalité du corps de Jésus-Christ ", ne laissait pas de répandre son venin en cachette. Il admettait " l'existence de deux dieux, rejetait la plus grande partie des Ecriture et soutenait que Notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas réellement né de la vierge Marie et ne s'était revêtu de la chair qu'en apparence ". Le saint pape Hygin, l'ayant découvert, le chassa de l'Eglise. Cerdon feignit d'être repentant de ses fautes, rétracta ses impiétés et fut reçu dans la communion des fidèles. Mais, comme sa pénitence n'avait point été sincère, il continua de dogmatiser en secret et fut excommunié une nouvelle fois.

Pour remédier plus efficacement à cette pernicieuse peste, Hygin écrivit sur ce même sujet quelques épîtres dont deux ont été conservées ; il y explique admirablement bien le mystère de l'incarnation, que les hérétiques entendaient si mal.

On y voit aussi qu'il établit un ordre parmi le clergé, le distribuant en de certain degrés : ce n'est pas que cet ordre ne fût déjà en l'Eglise dès le temps des Apôtres, mais il ajouta quelque chose et mit quelque nouvel ornement dans les cérémonies de leur ministère. Il déclara, de plus, de quelle manière le saint chrême devait être consacré et ordonna qu'il n'y eût qu'un parrain et une marr&aine au baptême. Il fit encore plusieurs autres réglements touchant la discipline ecclésiastique.

Enfin, après avoir consommé sa course, il reçut la couronne du martyre en l'an 142, le 11 janvier, comme il est remarqué dans tous les Martyrologes, et comme l'Eglise en fait la mémoire dans l'office. Il fut enterré au Vatican.

Decretum. Bartholomaeus Brixiensis. XIIIe.

ORAISON

Célébrons ce saint Pape, en disant avec l'Eglise :

Ant. " Ce saint a combattu jusqu'à la mort pour la loi de son Dieu, et n'a point craint les menaces des impies ; car il était fondé sur la pierre ferme."

" Dieu tout-puissant, regardez notre infirmité, et parce que nous sommes accablés sous le poids de nos péchés, faites que nous soyons fortifiés par la glorieuse intercession du bienheureux Hygin, votre Martyr et Pontife. Par Jésus-Christ notre Seigneur.

Amen."

00:15 Publié dans H | Lien permanent | Commentaires (0)