jeudi, 29 janvier 2026

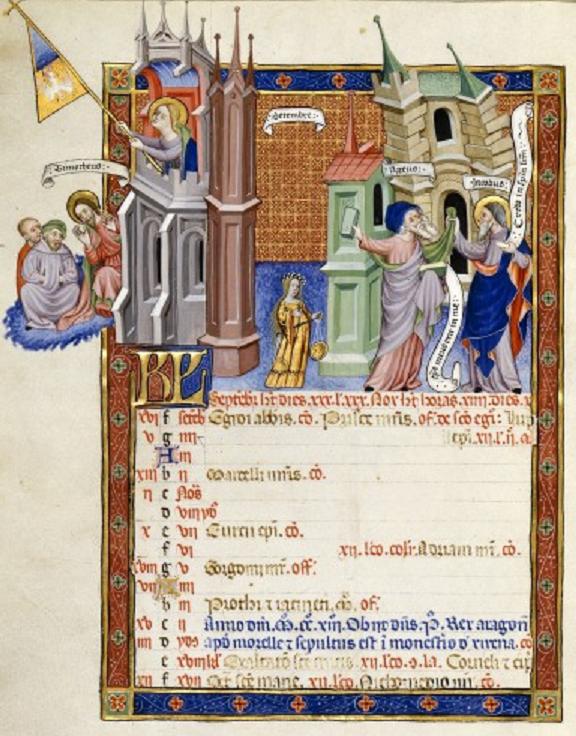

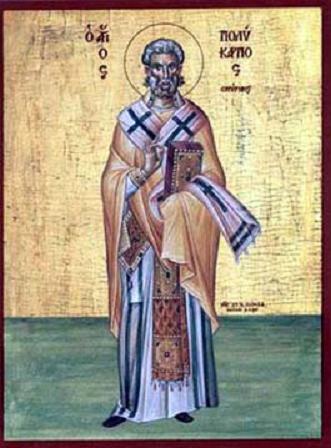

29 janvier. Saint François de Sales, évêque et prince de Genève, Docteur de l'Eglise. 1622.

- Saint François de Sales, évêque et prince de Genève, Docteur de l'Eglise. 1622.

Pape : Grégoire XV. Duc de Savoie, prince de Piémont : Charles-Emmanuel Ier. Roi de France : Louis XIII. Empereur du Saint Empire : Ferdinand II.

" Monsieur de Genève est vraiment le phénix des prélats. Il y a presque toujours chez les autres quelque côté faible : dans l'un c'est la science, dans un autre la piété, dans d'autres la naissance, au lieu que Monsieur de Genève réunit tout au plus haut degré, et naissance illustre, et science rare, et piété éminente."

Jugement de l'usurpateur Henri de Navarre, plus connu sous le nom d'Henri IV, roi de France.

" Si vous avez des hérétiques à convaincre, vous pouvez me les envoyer ; si vous en avez à convertir, adressez-les à M. de Genève."

Cardinal du Perron.

Eglise Saint-Thomas. La Flèche. Maine. XVIIe.

Voici venir au berceau du doux Fils de Marie l'angélique évêque François de Sales, digne d'y occuper une place distinguée pour la suavité de sa vertu, l'aimable enfance de son cœur, l'humilité et la tendresse de son amour. Il arrive escorté de ses brillantes conquêtes : soixante-douze mille hérétiques soumis à l'Eglise par l'ascendant de sa charité ; un Ordre entier de servantes du Seigneur, conçu dans son amour, réalisé par son génie céleste ; tant de milliers d'âmes conquises à la piété par ses enseignements aussi sûrs que miséricordieux, qui lui ont mérité le titre de Docteur.

Dieu le donna à son Eglise pour la consoler des blasphèmes de l'hérésie qui allait prêchant que la foi romaine était stérile pour la charité ; il plaça ce vrai ministre évangélique en face des âpres sectateurs de Calvin ; et l'ardeur de la charité de François de Sales fondit la glace de ces cœurs obstinés.

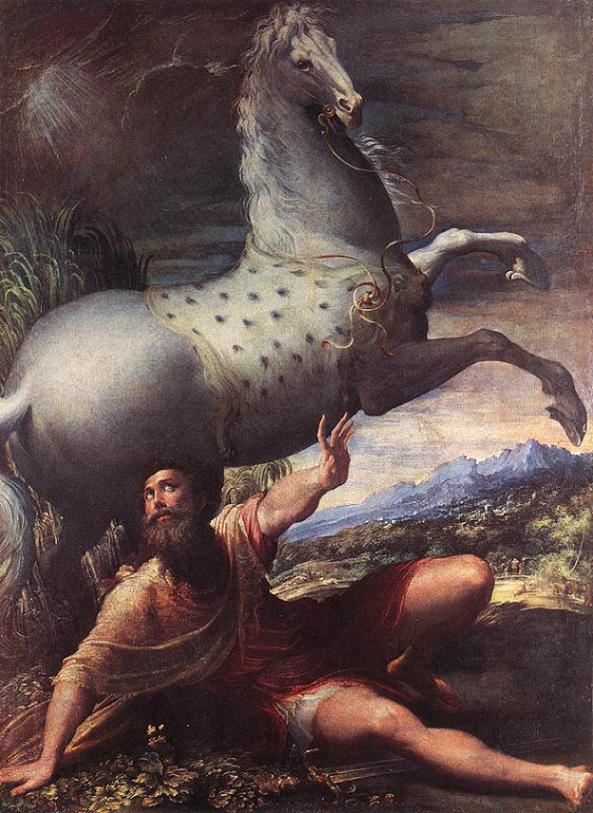

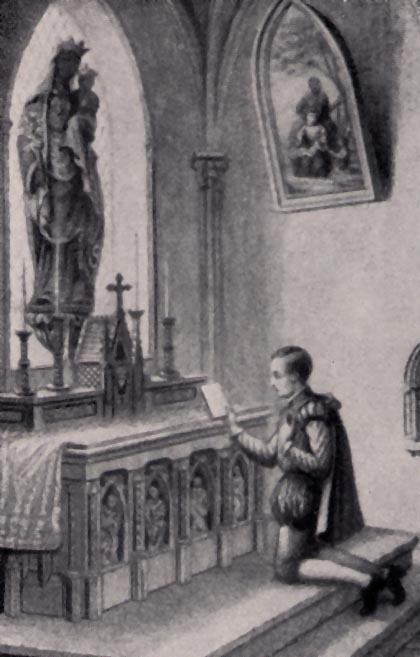

Saint Francois de Sales enfant se consacrant à Marie.

François de Sales parut donc, au milieu de son siècle, comme une vivante image du Christ ouvrant ses bras et convoquant les pécheurs à la pénitence, les errants à la vérité, les justes au progrès vers Dieu, tous à la confiance et à l'amour. L'Esprit divin s'était reposé sur lui dans sa force et dans sa douceur : c'est pourquoi, en ces jours où nous avons célébré la descente de cet Esprit sur le Verbe incarné au milieu des eaux du Jourdain, nous ne saurions oublier une relation touchante de notre admirable Pontife avec son divin Chef.

Un jour de la Pentecôte, à Annecy, François était debout à l'autel, offrant l'auguste Sacrifice ; tout à coup une colombe qu'on avait introduite dans la Cathédrale, effrayée des chants et de la multitude du peuple, après avoir voltigé longtemps, vint, à la grande émotion des fidèles, se reposer sur la tête du saint évêque : symbole touchant de la douceur de l'amour de François, comme le globe de feu qui parut, au milieu des Mystères sacrés, au-dessus de la tête du grand saint Martin, désignait l'ardeur du feu qui dévorait le cœur de l'Apôtre des Gaules.

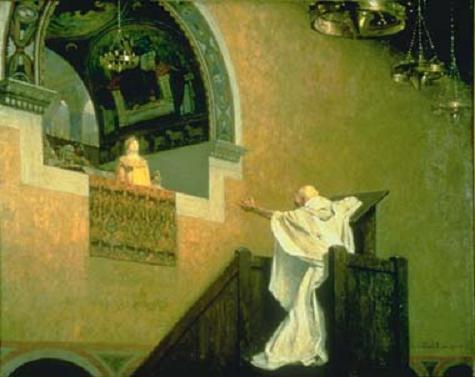

Eglise Saint-Pierre de La Croisille-sur-Briance. Limousin. XIXe.

Une autre fois, en la Fête de la Nativité de Notre-Dame, François officiait aux Vêpres, dans la Collégiale d'Annecy. Il était assis sur un trône dont les sculptures représentaient cet Arbre prophétique de Jessé, qui a produit, selon l'oracle d'Isaïe, la branche virginale, d'où est sortie la fleur divine sur laquelle s'est reposé l’Esprit d'amour. On était occupé au chant des Psaumes, lorsque, par une fente du vitrail du chœur, du côté de l'Epître, une colombe pénètre dans l'Eglise. Après avoir voleté quelque temps, de l'historien, elle vint se poser sur l'épaule du saint Evêque, et de là sur ses genoux, d'où les ministres assistants la prirent. Après les Vêpres, François, jaloux d'écarter de lui l'application favorable que ce symbole inspirait naturellement à son peuple, monta en chaire, et s'empressa d'éloigner toute idée d'une faveur céleste qui lui eût été personnelle, en célébrant Marie qui, pleine de la grâce de l'Esprit-Saint, a mérité d'être appelée la colombe toute belle, en laquelle il n'y a pas une tache.

Quand on cherche parmi les disciples du Sauveur le type de sainteté qui fut départi à notre admirable Prélat, l'esprit et le coeur ont tout aussitôt nommé Jean, le disciple bien-aimé. François de Sales est comme lui l'Apôtre de la charité; et la simplesse du grand Evangéliste pressant un innocent oiseau dans ses mains vénérables, est la mère de cette gracieuse innocence qui reposait au cœur de l'Evêque de Genève. Jean, par sa seule vue, par le seul accent de sa voix, faisait aimer Jésus ; et les contemporains de François disaient :

" Ô Dieu ! Si telle est la bonté de l’évêque de Genève, quelle ne doit pas être la vôtre !"

Saint François de Sales écrivant. Gravure du XVIIIe.

Ce rapport merveilleux entre l'ami du Christ et François de Sales se révéla encore au moment suprême, lorsque le jour même de saint Jean, après avoir célébré la sainte Messe et communié de sa main ses chères filles de la Visitation, il sentit cette défaillance qui devait amener pour son âme la délivrance des liens du corps. On s'empressa autour de lui ; mais déjà sa conversation n'était plus que dans le ciel. Ce fut le lendemain qu'il s'envola vers sa patrie, en la fête des saints Innocents, au milieu desquels il avait droit de reposer éternellement, pour la candeur et la simplicité de son âme.

La place de François de Sales, sur le Cycle, était donc marquée en la compagnie de l'Ami du Sauveur, et de ces tendres victimes que l'Eglise compare à un gracieux bouquet d'innocentes roses ; et s'il a été impossible de placer sa mémoire à l'anniversaire de sa sortie de ce monde, parce que ces deux jours sont occupés par la solennité de saint Jean et celle des Enfants de Bethléhem, du moins la sainte Eglise a-t-elle pu encore placer sa fête dans l'intervalle des quarante jours consacrés à honorer la Naissance de l'Emmanuel.

C'est donc à cet amant du Roi nouveau-né qu'il appartient de nous révéler les charmes de l'Enfant de la crèche. Nous chercherons la pensée de son cœur, pour en nourrir le nôtre, dans son admirable correspondance, où il rend avec tant de suavité les sentiments pieux qui débordaient de son cœur, en présence des mystères que nous célébrons.

Vers la fin de l'Avent 1619, il écrivait à une religieuse de la Visitation, pour l'engager à préparer son cœur à la venue de l'Epoux céleste :

" Ma très chère fille, voilà le tant petit aimable Jésus qui va naître en notre commémoration, ces fêtes-ci prochaines ; et puisqu'il naît pour nous visiter de la part de son Père éternel, et que les pasteurs et les rois le viendront réciproquement visiter au berceau, je crois, qu'il est le Père et l'Enfant tout ensemble de cette Sainte Marie de la Visitation.

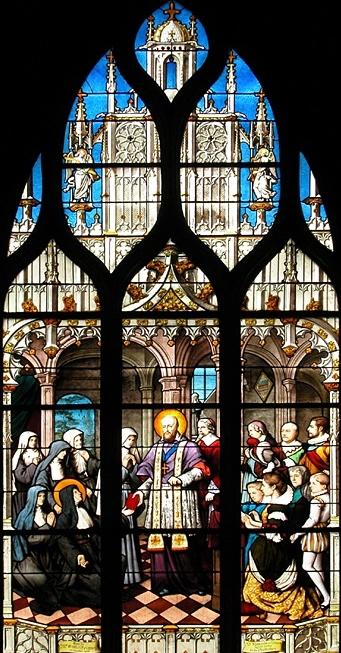

Saint François de Sales visitant des religieuses de la Visitation.

Or sus, caressez-le bien ; faites-lui bien l'hospitalité avec toutes nos sœurs, chantez-lui bien de beaux cantiques, et surtout adorez-le bien fortement et doucement, et en lui sa pauvreté, son humilité, son obéissance et sa douceur, à l'imitation de sa très sainte Mère et de saint Joseph ; et prenez-lui une de ses chères larmes, douce rosée du ciel, et la mettez sur votre cœur, afin qu'il n'ait jamais de tristesse que celle qui réjouit ce doux Enfant ; et quand vous lui recommanderez votre âme, recommandez-lui quant et quant la mienne, qui est certes toute vôtre.

Je salue chèrement la chère troupe de nos sœurs, que je regarde comme de simples bergères veillant sur leurs troupeaux, c'est-à-dire sur leurs affections ; qui, averties par l'Ange, vont faire l'hommage au divin Enfant, et pour gage de leur éternelle servitude, lui offrent le plus beau de leurs agneaux, qui est leur amour, sans réserve ni exception."

La veille de la Naissance du Sauveur, saisi par avance des joies de la nuit qui va donner son Rédempteur à la terre, François s'épanche déjà avec sa fille de prédilection, Jeanne-Françoise de Chantal, et la convie à goûter avec lui les charmes de l'Enfant divin et à profiter de sa visite :

" Le grand petit Enfant de Bethléhem soit à jamais les délices et les amours de notre cœur, ma très chère mère, ma fille ! Hélas ! comme il est beau, ce pauvre petit poupon ! Il me semble que je vois Salomon sur son grand trône d'ivoire, doré et ouvragé, qui n'eut point d'égal es royaumes, comme dit l'Ecriture : et ce roi n'eut point de pair en gloire ni en magnificence. Mais j'aime cent fois mieux voir le cher enfançon en la crèche, que de voir tous les rois en leurs trônes.

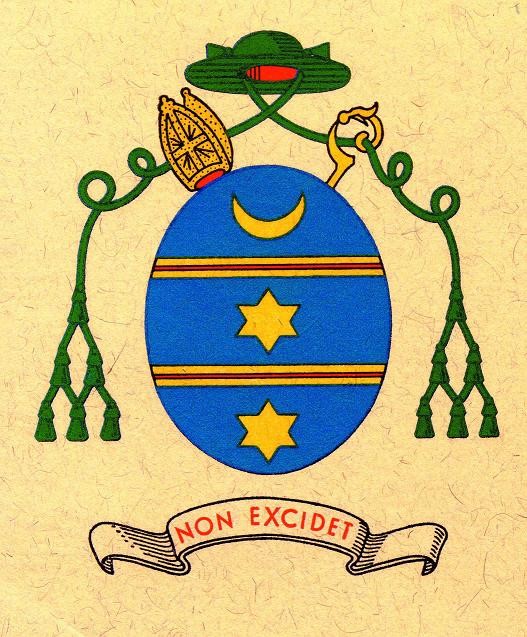

Armoiries épiscopale de saint François de Sales.

Mais si je le vois sur les genoux de sa sacrée Mère ou entre ses bras, ayant sa petite bouchette, comme un petit bouton de rose, attachée au lis de ses saintes mamelles, Ô Dieu ! Je le trouve plus magnifique en ce trône, non seulement que Salomon dans le sien d'ivoire, mais que jamais même ce Fils éternel du Père ne le fut au ciel ; car si bien le ciel a plus d'être visible, la Sainte Vierge a plus de perfections invisibles ; et une goutte du lait qui flue virginalement de ses sacrés sucherons, vaut mieux que toutes les affluences des cieux. Le grand saint Joseph nous fasse part de sa consolation, la souveraine Mère de son amour : et l'Enfant veuille à jamais répandre dans nos cœurs ses mérites !

Je vous prie, reposez le plus doucement que vous pourrez auprès du petit céleste enfant : il ne laissera pas d'aimer votre cœur bien-aimé tel que vous l'avez, sans tendreté et sans sentiment. Voyez-vous pas qu'il reçoit l'haleine de ce gros bœuf et de cet âne qui n'ont sentiment ni mouvement quelconque ? Comment ne recevra-t-il pas les aspirations de notre pauvre coeur, lequel, quoique non tendrement pour le présent, solidement néanmoins et fermement, se sacrifie à ses pieds pour être à jamais serviteur inviolable du sien, et de celui de sa sainte Mère, et du grand gouverneur du petit Roi ?"

Anonyme. Bavière. XVIIe.

La nuit sacrée s'est écoulée, apportant avec elle la Paix aux hommes de bonne volonté ; François cherche encore le cœur de la fille que Jésus lui a confiée, pour y verser toutes les douceurs qu'il a goûtées dans la contemplation du mystère d'amour :

" Hé, vrai Jésus ! Que cette nuit est douce, ma très chère fille ! Les cieux, chante l'Eglise, distillent de toutes parts le miel ; et moi, je pense que ces divins Anges, qui résonnent en l'air leur admirable cantique, viennent pour recueillir ce miel céleste sur les lis où il se trouve, sur la poitrine de la très douce Vierge et de saint Joseph. J'ai peur, ma chère fille, que ces divins Esprits ne se méprennent entre le lait qui sort des mamelles virginales, et le miel du ciel qui est abouché sur ces mamelles. Quelle douceur de voir le miel sucer le lait !

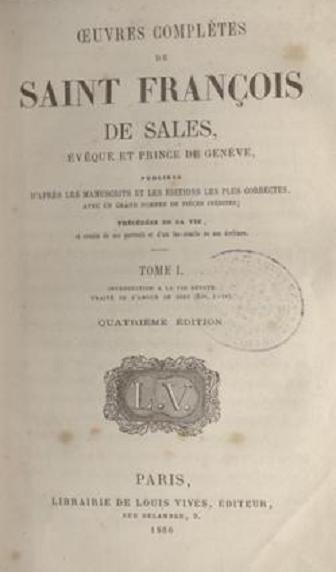

Portrait en tête d'une édition des oeuvres complètes

Mais je vous prie, ma chère fille, ne suis-je pas si ambitieux que de penser que nos bons Anges, de vous et de moi, se trouvèrent en la chère troupe de musiciens célestes qui chantèrent en cette nuit ? Ô Dieu ! S'il leur plaisait d'entonner derechef, aux oreilles de notre cœur, cette même céleste chanson, quelle joie ! Quelle jubilation ! Je les en supplie, afin que gloire soit au ciel, et en terre paix aux cœurs de bonne volonté.

Revenant donc d'entre les sacrés Mystères, je donne ainsi le bonjour à ma chère fille : car je crois que les pasteurs encore, après avoir adoré le céleste poupon que le ciel même leur avait annoncé, se reposèrent un peu. Mais, Ô Dieu ! Que de suavité, comme je pense, à leur sommeil ! Il leur était avis qu'ils oyaient toujours la sacrée mélodie des Anges qui les avaient salués si excellemment de leur cantique, et qu'ils voyaient toujours le cher Enfant et la Mère qu'ils avaient visités.

Que donnerions-nous à notre petit Roi, que nous n'ayons reçu de lui et de sa divine libérait lité ? Or sus, je lui donnerai donc, à la sainte Grand'Messe, la très uniquement fille bien-aimée qu'il m'a donnée. Hé ! Sauveur de nos âmes, rendez-la toute d'or en charité, toute de myrrhe en mortification, toute d'encens en oraison ; et puis recevez-la entre les bras de votre sainte protection ; et que votre cœur dise au sien : " Je suis ton salut aux siècles des siècles "."

Parlant ailleurs à une autre épouse du Christ, il l'exhorte, en ces termes, à se nourrir de la douceur du nouveau-né :

" Que jamais votre âme, comme une abeille mystique, n'abandonne ce cher petit Roi, et qu'elle fasse son miel autour de lui, en lui, et pour lui ; et qu'elle le prenne sur lui, duquel les lèvres sont toutes détrempées de grâce, et sur lesquelles, bien plus heureusement que l'on ne vit sur celles de saint Ambroise, les saintes avettes, amassées en essaim, font leurs doux et gracieux ouvrages."

Mais il faut bien s'arrêter ; écoutons cependant encore une dernière fois notre séraphique Pontife nous raconter les charmes du très saint Nom de Jésus, imposé au Sauveur dans les douleurs de la Circoncision ; il écrit encore à sa sainte coopératrice :

" Ô Jésus, remplissez notre cœur du baume sacré de votre Nom divin, afin que la suavité de son odeur se dilate en tous nos sens, et se répande en toutes nos actions. Mais pour rendre ce cœur capable de recevoir une si douce liqueur, circoncisez-le, et retranchez d'icelui tout ce qui peut être désagréable à vos saints yeux. Ô Nom glorieux ! Que la bouche du Père céleste a nommé éternellement, soyez à jamais la superscription de notre âme, afin que, comme vous êtes Sauveur, elle soit éternellement sauvée ! Ô Vierge sainte, qui, la première de toute la nature humaine, avez prononcé ce Nom de salut, inspirez-nous la façon de le prononcer ainsi qu'il est convenable, afin que tout respire en nous le salut que votre ventre nous a porté.

Ma très chère fille, il fallait écrire la première lettre de cette année à Notre-Seigneur et à Notre-Dame ; et voici la seconde par laquelle, Ô ma fille, je vous donne le bon an, et dédie notre cœur à la divine bonté. Que puissions-nous tellement vivre cette année, qu'elle nous serve de fondement pour l'année éternelle ! Du moins ce matin, sur le réveil, j'ai crié à vos oreilles : vive Jésus ! Et eusse bien voulu épandre cette huile sacrée sur toute la face de la terre."

Saint François de Sales écrivant.

Quand un baume est bien fermé dans une fiole, nul ne sait discerner quelle liqueur c'est, sinon celui qui l'y a mise ; mais quand on a ouvert la fiole, et qu'on en a répandu quelques gouttes, chacun dit : C'est du baume. Ma chère fille, notre cher petit Jésus était tout plein du baume de salut; mais on ne le connaissait pas jusqu'à tant qu'avec ce couteau doucement cruel on a ouvert sa divine chair ; et lors on a connu qu'il est tout baume et huile répandue, et que c'est le baume de salut. C'est pourquoi saint Joseph et Notre-Dame, puis tout le voisinage, commencent à crier : Jésus, qui signifie Sauveur.

Plaise à ce divin poupon de tremper nos cœurs dans son sang, et les parfumer de son saint Nom, afin que les roses des bons désirs que nous avons conçus, soient toutes pourprées de sa teinture, et toutes odorantes de son onguent !"

Saint François de Sales est né le 21 août 1567 dans une famille catholique, au château de Sales près de Thorens-Glières, à une vingtaine de kilomètres au nord d'Annecy. Son père, François de Sales, seigneur de Sales, de Boisy et de Nouvel, et sa mère, Françoise de Sionnaz (fille unique du seigneur Melchior de Sionnaz), appartenaient à de vieilles familles aristocratiques de la Savoie. François de Sales père servit comme officier dans l'armée du roi de France François Ier. Le futur saint était l'aîné de six frères. Lors de son baptême, il reçut le prénom de François en hommage à la vénération familiale pour saint François d'Assise. Durant les premières années de sa vie, il fut éduqué chez des nourrices dévotes puis par un précepteur et fit présager dès ses plus tendres années, par l'innocence et la gravité de ses mœurs, quelle serait un jour sa sainteté.

Il fut instruit dans les sciences libérales ; bientôt après, il se rendit à Paris, où il s'adonna à la Philosophie et à la Théologie ; et, afin que rien ne manquât à la culture de son esprit, il reçut, à Padoue, avec de grands applaudissements, le bonnet de docteur en l'un et l'autre Droit.

Il renouvela, dans l'église de Lorette, le vœu de perpétuelle virginité qu'il avait fait à Paris ; et jamais ni les artifices du démon, ni les attraits des sens, ne purent le détourner de la résolution qu'il avait prise au sujet de cette vertu.

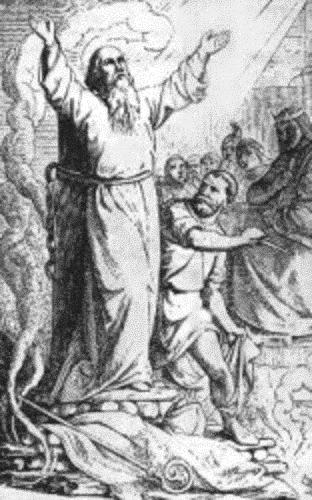

Il refusa une grande charge dans le Sénat de Savoie, et s'engagea dans la cléricature. Ordonné prêtre et fait Prévôt de l'Eglise de Genève, il remplit si parfaitement les devoirs de cette charge, que Granier, son Evêque, le destina pour travailler, par la prédication de la parole de Dieu, à la conversion des Calvinistes du Chablais, et autres lieux voisins de Genève. Ayant reçu cet office avec allégresse, il y eut à souffrir les plus rudes tribulations de la part des hérétiques, qui souvent le cherchèrent pour lui donner la mort, le poursuivirent de différentes calomnies, et lui dressèrent grand nombre d'embûches. Mais, au milieu de tant de périls et de combats, son inébranlable constance brilla toujours ; et, aidé du secours de Dieu, on rapporte qu'il ramena à la foi catholique soixante-douze mille hérétiques, parmi lesquels on en compte plusieurs qui étaient distingués par leur noblesse et leur science.

Après la mort de Granier, qui l'avait choisi pour coadjuteur, il fut consacré évêque, et répandit de tous côtés les rayons de sa sainteté, par son zèle pour la discipline ecclésiastique, son amour pour la paix, sa miséricorde envers les pauvres, et par toute sorte de vertus.

Apothéose de saint François de Sales.

Pour l'accroissement du culte divin, il institua un nouvel Ordre de religieuses sous le nom de la Visitation Sainte-Marie, et sous la règle de saint Augustin, à laquelle il ajouta des Constitutions admirables par la sagesse, la discrétion et la douceur.

Il a éclairé l'Eglise par des écrits remplis d'une doctrine céleste, dans lesquels il enseigne un chemin sûr et facile pour arriver à la perfection chrétienne. Enfin, âgé de cinquante-cinq ans, comme il retournait de France à Annecy, après avoir célébré la Messe à Lyon, le jour de Saint-Jean l'Évangéliste, il fut atteint d'une maladie mortelle ; et, le jour suivant, il monta au ciel, l'an de notre Seigneur mil six cent vingt-deux.

On transporta son corps à Annecy, et on l'ensevelit honorablement dans l'église des religieuses dudit Ordre. Il éclata aussitôt par des miracles ; le Pape Alexandre VII, après en avoir constaté la vérité selon les règles, le mit au nombre des Saints, en assignant, pour sa fête, le vingt-neuvième jour de janvier ; et le Souverain Pontife Pie IX, de l'avis de la Congrégation des Sacrés Rites, a déclaré Docteur de l'Eglise universelle.

" Conquérant pacifique des âmes, Pontife aimé de Dieu et des hommes, nous célébrons en vous la douceur de notre Emmanuel. Ayant appris de lui à être doux et humble de cœur, vous avez, selon sa promesse, possédé la terre (Matth. V, 4.). Rien ne vous a résisté : les sectaires les plus obstinés, les pécheurs les plus endurcis, les âmes les plus tièdes, tout a cédé aux charmes de votre parole et de vos exemples. Que nous aimons à vous contempler, auprès du berceau de l'Enfant qui vient nous aimer, mêlant votre gloire avec celle de Jean et des Innocents : Apôtre comme le premier, simple comme les fils de Rachel ! Fixez pour jamais notre cœur dans cette heureuse compagnie ; qu'il apprenne enfin que le joug de l'Emmanuel est doux, et son fardeau léger.

Réchauffez nos âmes au feu de votre charité ; soutenez en elles le désir de la perfection. Docteur des voies spirituelles, introduisez-nous dans cette Vie sainte dont vous avez tracé les lois ; ranimez dans nos cœurs l'amour du prochain, sans lequel nous ne pourrions espérer de posséder l'amour de Dieu ; initiez-nous au zèle que vous avez eu pour le salut des âmes ; enseignez-nous la patience et le pardon des injures, afin que nous nous aimions tous, non seulement de bouche et de parole, comme parle Jean votre modèle, mais en œuvre et en vérité (I Johan. III, 18.).

Bénissez l'Eglise de la terre, au sein de laquelle votre souvenir est encore aussi présent que si vous veniez de la quitter pour celle du ciel ; car vous n'êtes plus seulement l'Evêque de Genève, mais l'objet de l'amour et de la confiance de l'univers entier.

Hâtez la conversion générale des sectateurs de l'hérésie Calviniste. Déjà vos prières ont avancé l'œuvre du retour ; et le Sacrifice de l'Agneau s'offre publiquement au sein même de Genève. Consommez au plus tôt le triomphe de l'Eglise-Mère. Extirpez du milieu de nous lès derniers restes de l'hérésie Jansénienne, qui se préparait à semer son ivraie dans la France, aux jours mêmes où le Seigneur vous retirait de ce monde. Purgez nos contrées des maximes et des habitudes dangereuses qu'elles ont héritées des temps malheureux où cette secte perverse triomphait dans son audace.

Bénissez de toute la tendresse de votre cœur paternel le saint Ordre que vous avez fondé, et que vous avez donné à Marie sous le titre de sa Visitation. Conservez-le dans l'état où il fait l'édification de l'Eglise ; donnez-lui accroissement, dirigez-le, afin que votre esprit se maintienne dans la famille dont vous êtes le père. Protégez l'Episcopat dont vous êtes l'ornement et le modèle ; demandez à Dieu, pour son Eglise, des Pasteurs formés à votre école, embrasés de votre zèle, émules de votre sainteté. Enfin, souvenez-vous de la France, avec laquelle vous avez contracté des liens si étroits. Elle s'émut au bruit de vos vertus, elle convoita votre Apostolat, elle vous a donné votre plus fidèle coopératrice; vous avez enrichi sa langue de vos admirables écrits ; c'est de son sein même que vous êtes parti pour aller à Dieu : du haut du ciel, regardez-la aussi comme votre patrie."

Une édition des oeuvres complètes de saint François de Sales.

Rq : On lira avec fruit les oeuvres de saint François de Sales sur ce lien : http://jesusmarie.free.fr/francois_de_sales.html

Le visiteur protestant, droit d'intention, sera mis sur le chemin de la conversion en lisant sa Lettre ouverte aux Protestants sur ce lien : http://jesusmarie.free.fr/francois_de_sales_lettre_ouvert...

00:15 Publié dans F | Lien permanent | Commentaires (1)

mercredi, 28 janvier 2026

28 janvier. Bienheureux Charlemagne, roi de france, empereur d'Occident. 814.

" A asseoir les sociétés humaines, Dieu a voulu ces deux mains, le Pape et l'Empereur. D'accord, ces deux mains peuvent tout bien ; contraires, elles sont impuissantes contre tout mal. Sans l'Empereur, le Pape n'est qu'un martyr immortel ; sans le Pape, l'Empereur n'est qu'un dieu de prétoriens, une idole souvent refondue."

Louis Veuillot, Parfums de Rome, ch. 22.

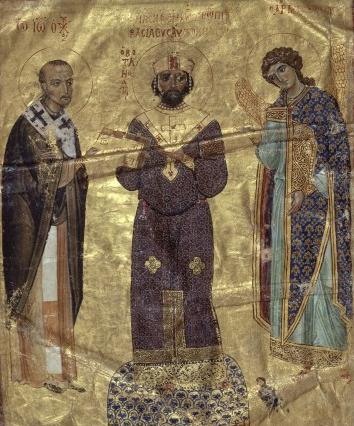

Le bienheureux Charlemagne. A. Dürer. XVIe.

Au gracieux souvenir de la douce martyre Agnès, un grand nombre d'Eglises, surtout en Allemagne, associent aujourd'hui la mémoire imposante du pieux Empereur Charlemagne. L'Emmanuel, en venant en ce monde, doit recevoir le titre de Roi des rois et de Seigneur des seigneurs ; il doit ceindre l'épée et tenir sous son sceptre la multitude des nations : quoi de plus juste que d'amener à son berceau le plus grand des princes chrétiens, celui qui se fit toujours gloire de mettre son épée au service du Christ et de son Eglise !

Le respect des peuples était déjà préparé en faveur de la sainteté de Charlemagne, lorsque Frédéric Barberousse fit rendre le décret de sa canonisation par l'antipape Pascal III, en 1165 : c'est pourquoi le Siège Apostolique, sans vouloir approuver une procédure irrégulière, ni la recommencer dans les formes, puisqu'on ne lui en a pas fait la demande, a cru devoir respecter ce culte en tous les lieux où il fut établi. Cependant les nombreuses Eglises qui honorent, depuis plus de sept siècles, la mémoire du grand Charles, se contentent, par respect pour le martyrologe Romain où son nom ne se lit pas, de le fêter sous le titre de Bienheureux.

Agostino Cornacchini. Facade de la

Avant l'époque de la Réforme, le nom du Bienheureux Charlemagne se trouvait sur le calendrier d'un grand nombre de nos Eglises de France ; les Bréviaires de Reims et de Rouen l'avaient conservé jusqu'à nos jours. L'Eglise de Paris le sacrifia, de bonne heure, aux préjugés des Docteurs dont les opinions avancées se manifestèrent dans son Université, dès la première moitié du XVIe siècle.

Plus de trente Eglises, en Allemagne, célèbrent encore aujourd'hui la fête du grand Empereur ; sa chère Eglise d'Aix-la-Chapelle garde son corps et l'expose à la vénération des peuples. Les Vies des Saints publiées en France, même celle de Baillet et de Godescard, n'ont point été infidèles à sa mémoire. Par un étrange retour, l'Université de Paris le choisit pour son Patron en 1661 ; mais sa fête, qui était abrogée depuis plus d'un siècle, ne se releva que comme solennité civile, sans aucune mention dans la Liturgie.

Il n'entre point dans le plan de cet ouvrage de discuter les raisons pour lesquelles un culte a été attribué aux Saints sur lesquels nous réunissons les éloges liturgiques ; on ne doit donc pas attendre de nous une démonstration en forme de la sainteté de Charlemagne. Cependant nous avouerons, en passant, que nous inclinons avec Bossuet, dont la sévérité en morale est assez connue, à croire que les moeurs de Charlemagne furent toujours pures :

" Vaillant, savant, modéré, guerrier sans ambition, et exemplaire dans sa vie, je le veux bien dire en passant, malgré les reproches des siècles ignorants, ses conquêtes prodigieuses furent la dilatation du règne de Dieu, et il se montra très chrétien dans toutes ses oeuvres." (Bossuet, Sermon sur l'unité de l'Eglise.).

Indépendamment du sentiment des auteurs si graves que nous venons de citer, un fait incontestable suffit pour garantir Charlemagne de tout reproche sérieux au sujet de la pluralité des femmes, du moins depuis le renvoi d'Hermengarde, pour reprendre Himiltrude. Le prince avait alors vingt-huit ans. On connaît la sévérité des Pontifes romains sur le respect dû au mariage par les princes. L'histoire du moyen âge est remplie du récit des luttes qu'ils ont soutenues pour venger un point si essentiel de la morale chrétienne contre les monarques même les plus puissants, et quelquefois les plus dévoués à l'Eglise. Comment serait-il possible que saint Adrien Ier, qui siégea de 772 à 795, et fut honoré par Charlemagne comme un père, dont celui-ci requérait l'avis en toutes choses, eût laissé ce prince s'abandonner aux plus graves désordres, sans réclamer, tandis qu'Etienne IV, qui n'a siégé que trois ans, et n'a pas eu la même influence sur Charlemagne, a bien su procurer le renvoi d'Hermengarde ? Comment serait-il possible que saint Léon III, qui a siégé de 795 jusqu'après la mort de Charlemagne, dont il a récompensé la piété en lui mettant sur la tête la couronne impériale, n'eût fait aucun effort pour le détacher des concubines qui auraient succédé à la dernière reine Liutgarde ? Or, nous ne trouvons aucune trace de telles réclamations de la part des deux Pontifes qui ont occupé, à eux seuls, le Saint-Siège pendant plus de quarante ans, et que l'Eglise universelle a placés sur ses autels ; nous sommes donc en droit de conclure que l'honneur de l'Eglise est intéressé dans cette question, et il est de notre devoir de catholiques de n'être pas indifférents à la cause des mœurs de Charlemagne.

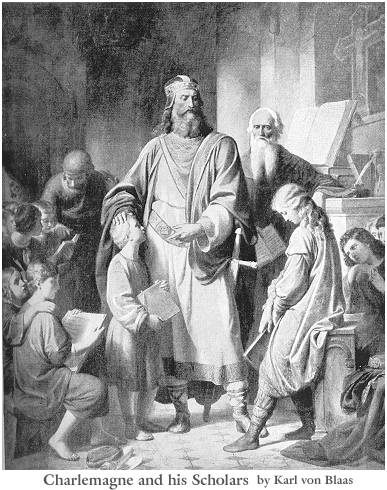

Le bienheureux Charlemagne et des écoliers. Karl von Blaas. XIXe.

Quoi qu'il en soit des motifs de conscience qui légitimèrent, aux yeux de ce prince, la répudiation d'Himiltrude, dont il paraît, par la lettre d'Etienne IV, que le mariage avait pu être cassé comme invalide, quoique à tort, Charlemagne trouva, plus tard, dans sa propre conduite, assez de confiance pour insister avec la plus grande énergie contre le crime d'adultère, et même de simple fornication, dans ses Capitulaires. Nous nous contenterons de citer un seul exemple de cette vigueur chrétienne ; et nous demanderons à tout homme de bonne foi s'il eût été possible à un prince compromis lui-même dans ses mœurs, de s'exprimer, non seulement avec cette simplicité tout évangélique, mais encore avec cette assurance d'honnête homme, en présence des évêques et des abbés de son empire, en face des Princes et des Barons dont il voulait contenir les passions, et qui auraient été en mesure d'opposer à ses exhortations et à ses menaces le spectacle humiliant de sa propre conduite :

" Nous défendons, sous peine de sacrilège, dit-il dans un Capitulaire publié sous le pontificat de saint Léon III, l'envahissement des biens de l'Eglise, les injustices de tout genre, les adultères, les fornications, les incestes, les unions illicites, les homicides injustes, etc., par lesquels nous savons que périssent, non seulement les royaumes et les rois, mais encore les simples particuliers. Et comme, par le secours de Dieu, par le mérite et l'intercession des Saints et des serviteurs de Dieu, que nous avons toujours honorés, nous avons acquis jusqu'ici grand nombre de royaumes, et remporté beaucoup de victoires, c'est à nous tous de prendre garde de ne pas mériter de perdre ces biens par les susdits crimes et luxures honteuses. En effet, nous savons que beaucoup de contrées, dans lesquelles ont eu lieu ces envahissements des biens des Eglises, ces injustices, ces adultères, ces prostitutions, n'ont su être ni braves dans la guerre, ni stables dans la foi. Chacun peut, en lisant leurs histoires, connaître comment le Seigneur a permis aux Sarrasins et autres peuples de subjuguer les ouvriers de telles iniquités ; et nous ne doutons pas que semblables choses ne nous arrivassent, si nous ne nous gardions de tels méfaits ; car Dieu a coutume de les venger. Que chacun de nos sujets sache donc que celui qui sera surpris et convaincu de quelqu'un de ces crimes, perdra tous ses honneurs, s'il en a ; qu'il sera mis en prison, jusqu'à ce qu'il se soit amendé et qu'il ait fait la satisfaction d'une pénitence publique ; et aussi qu'il sera séparé de toute société des fidèles, tant nous devons craindre la fosse dans laquelle nous savons que d'autres sont tombés."

Charlemagne eût-il tenu ce langage, si, comme on l'a prétendu, sa vieillesse eût été livrée à la débauche, au temps même où il publiait ce Capitulaire, c'est-à-dire après la mort de Liutgarde ?

Quand bien même on admettrait que ce grand prince eût commis des fautes, c'est aux premières années de son règne qu'il faudrait les reporter; alors il serait juste, en même temps, de considérer dans le reste de sa vie les traces admirables de la plus sincère pénitence. N'est-ce pas un spectacle merveilleux que devoir un si grand guerrier, parvenu à la monarchie universelle, s'exercer continuellement, non seulement à la sobriété, si rare dans sa race, mais encore à des jeûnes comparables à ceux des plus fervents solitaires, porter le cilice jusqu'à la mort, assister de jour et de nuit aux Offices de l'Eglise, jusque dans ses campagnes, sous la tente ; secourir par l'aumône, qui, comme parle l'Ecriture, couvre la multitude des péchés, non seulement tous les pauvres de ses Etats, qui venaient implorer sa charité, mais jusqu'aux chrétiens de l'Afrique, de l'Egypte, de la Syrie, de la Palestine, en faveur desquels il épuisa souvent ses trésors ? Mais, ce qui dépasse tout, et nous découvre dans Charlemagne, d'un seul trait, l'ensemble des vertus chrétiennes que l'on peut désirer dans un prince, c'est qu'il ne parut avoir reçu le pouvoir suprême que pour le faire servira l'extension du règne de Jésus-Christ sur la terre. Si l'on cherche un autre mobile dans tout ce qu'il a fait par ses victoires et par sa législation, on ne le trouvera pas.

Antoine Coysevox. Eglise Saint-Louis des Invalides. XVIIe.

Cet homme qui tenait en sa main, non seulement la France, mais encore la Catalogne, la Navarre et l'Aragon ; la Flandre, la Hollande et la Frise ; les provinces de la Westphalie et de la Saxe, jusqu'à l'Elbe ; la Franconie, la Souabe, la Thuringe et la Suisse ; les deux Pannonies, c'est-à-dire l'Autriche et la Hongrie, la Dacie, la Bohème, l'Istrie, la Liburnie, la Dalmatie et jusqu'à l'Esclavonie ; enfin toute l'Italie jusqu'à la Calabre-Inférieure ; cet homme, disons-nous, est le même qui s'intitulait ainsi dans ses Capitulaires :

" Moi, Charles, par la grâce de Dieu et le don de sa miséricorde, Roi et gouverneur du Royaume des Français, dévot défenseur de la sainte Eglise de Dieu, et son humble champion."

Tant d'autres, moins puissants que lui, et qu'on sait encore admirer malgré leurs crimes, dont on dissimule avec tant d'art les dépravations, n'ont vécu, pour ainsi dire, que pour l'asservissement de l'Eglise. On a vu jusqu'à des princes pieux tenter de mettre la main sur sa liberté ; Charles l'a toujours respectée comme l'honneur de sa propre mère. C'est lui qui, marchant sur les traces de Pépin son père, a préparé généreusement l'indépendance du Siège Apostolique. Jamais les Pontifes Romains n'eurent de fils plus dévoué et plus obéissant. Bien au-dessus des jalousies de la politique, il rendit au clergé et au peuple les élections épiscopales qu'il avait trouvées aux mains du prince. Ses conquêtes eurent pour principale intention d'assurer la propagation de la foi chez les nations barbares ; on le vit entrer en Espagne pour affranchir les Chrétiens opprimés par les Sarrasins. Il voulut resserrer les liens des Eglises de son Royaume avec le Siège Apostolique, en établissant pour jamais dans tous les Etats de sa domination la Liturgie romaine. Dans sa législation tout entière, rendue dans des assemblées où les Evêques et les Abbés avaient la prépondérance, on ne trouve aucune trace de ces prétendues Libertés Gallicanes, qui consistent dans l'intervention du prince ou du magistrat civil en des matières purement ecclésiastiques.

" Charles eut tant d'amour pour l'Eglise Romaine, que le principal article de son testament fut de recommander à ses successeurs la défense de l'Eglise de saint Pierre, comme le précieux héritage de sa maison, qu'il avait reçu de son père et de son aïeul, et qu'il voulait laisser à ses enfants. Ce même amour lui fit dire, ce qui fut répété depuis par tout un Concile, sous l'un de ses descendants, que quand cette Eglise imposerait un joug à peine supportable, il le faudrait souffrir." (Bossuet, Sermon sur l'Unité de l'Eglise.).

D'où pouvait donc provenir cette modération sublime, avec laquelle Charlemagne inclinait son glaive victorieux devant la force morale, cet apaisement des mouvements de l'orgueil qui croit ordinairement en proportion de la puissance, si ce n'est de la sainteté ? L'homme seul, sans le secours d'une grâce qui habite son cœur, n'arrive point à cette élévation, et surtout n'y demeure pas durant une vie entière. Charlemagne a donc été choisi par l'Emmanuel lui-même pour être la plus admirable représentation du prince chrétien sur la terre ; et les cœurs catholiques aimeront à proclamer sa gloire en présence de l'Enfant qui vient régner sur toutes les nations, pour les régir dans la sainteté et la justice. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu apporter du ciel l'idée de la royauté chrétienne ; et nous sommes encore à chercher dans l'histoire l'homme qui l'aurait conçue et réalisée avec autant de plénitude et de majesté que Charles le Victorieux, toujours Auguste, couronné de Dieu.

Sceptre de Charlemagne. Réalisé pour le sacre de Charles VI. XIVe.

Le Bienheureux Charles eut pour père Pépin, qui était fils du duc de Brabant, et qui fut dans la suite élu au trône de France, et pour mère Bertrade, fille de l'Empereur des Grecs. Il se montra digne, par ses hauts faits et son zèle pour la Religion chrétienne, d'être surnommé le Grand ; et un Concile de Mayence lui donna le titre de Très Chrétien. Après avoir expulsé les Lombards de l'Italie, il fut le premier qui mérita d'être couronné Empereur, par les mains du Pape Léon III.

A la prière d'Adrien, prédécesseur de Léon, il entra en Italie avec une armée et rendit à l'Eglise son patrimoine, et l'Empire à l'Occident. Il vengea le Pape Léon des violences des Romains qui l'avaient traité injurieusement, durant la grande Litanie, et chassa de la ville ceux qui s'étaient rendus coupables de ce sacrilège. Il fit beaucoup de règlements pour la dignité de l'Eglise ; entre autres il renouvela cette loi, ordonnant que les causes civiles seraient remises au jugement de l'Eglise, lorsque l'une des parties le demanderait. Quoiqu'il fût de mœurs très douces, il réprimait cependant les vices avec une grande sévérité, surtout l'adultère et l'idolâtrie, et établit des tribunaux particuliers revêtus d'un pouvoir étendu, qui, jusqu'à ce jour, existent encore dans la Basse-Saxe.

Après avoir combattu trente-trois ans contre les Saxons, il les soumit enfin, et ne leur imposa d'autre loi que de se faire chrétiens ; il obligea à perpétuité les possesseurs de terres à élever des croix de bois dans leurs champs, afin de confesser ouvertement leur foi au Christ. Il purgea la Gascogne, l'Espagne et la Galice des idolâtres qui s'y trouvaient, et il remit en honneur le tombeau de saint Jacques, comme il l'est aujourd'hui.

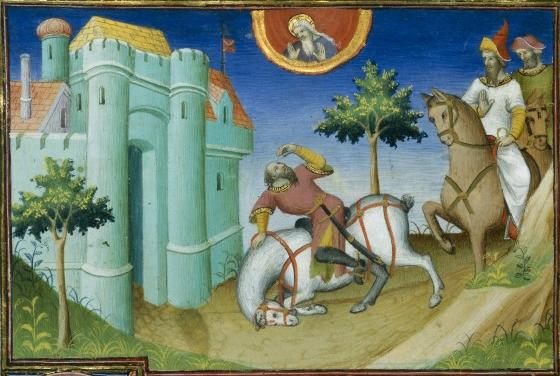

Sacre du bienheureux Charlemagne.

Dans la Hongrie, pendant huit ans entiers, il soutint le Christianisme par ses armes ; et il se servait contre les Sarrasins de cette lance toujours victorieuse dont un soldat avait ouvert le côté du Christ. Dieu favorisa de plusieurs prodiges tant d'efforts pour l'extension de la foi : ainsi les Saxons qui assiégeaient Sigisbourg, frappés de terreur par la main de Dieu, prirent la fuite ; et, dans la première révolte de ce peuple, il sortit de terre un fleuve abondant qui désaltéra l'armée des Francs privée d'eau depuis trois jours.

Un si grand Empereur se montrait vêtu d'un habit qui le distinguait à peine du peuple ; presque habituellement il portait le cilice ; et ce n'était qu'aux principales fêtes de Jésus-Christ et des Saints que l'or paraissait sur lui. Il défrayait les pauvres et les pèlerins, tant dans son propre palais que dans les autres contrées, par les aumônes qu'il, envoyait de toutes parts. Il bâtit vingt-quatre Monastères, et remit à chacun ce qu'on appelait îa bulle d'or, du poids de deux cents livres. Il établit deux Sièges Métropolitains et neuf Evêchés. Il construisit vingt-sept Eglises ; enfin, il fonda deux Universités, celle de Pavie et celle de Paris.

Comme Charles cultivait les lettres, il employa le docteur Alcuin pour l'éducation de ses enfants dans les sciences libérales, avant de les former aux armes et à la chasse. Enfin la soixante-huitième année de son âge, après avoir fait couronner et élire roi Louis son fils, il se donna tout entier à la prière et à l'aumône. Sa coutume était de se rendre à l'Eglise le matin et le soir, souvent même aux heures de la nuit ; car ses délices étaient d'entendre le chant grégorien, qu'il établit le premier en France et en Germanie, après avoir obtenu des chantres d'Adrien Ier.

Statue de saint Charlemagne. Parvis de la cathédrale Notre-Dame.

Il eut soin aussi de faire transcrire en tous lieux les hymnes de l'Eglise. Il écrivît les Evangiles de sa propre main, et les conféra avec les exemplaires grecs et syriaques. Il fut toujours très sobre dans le boire et dans le manger, ayant coutume de traiter les maladies par le jeûne, qu'il prolongea quelquefois jusqu'à sept jours. Enfin, après avoir beaucoup souffert de la part des méchants, il tomba malade en la soixante-douzième année de son âge.

Ayant reçu la sainte communion des mains de l'Evêque Hildebalde, et fait lui-même, sur chacun de ses membres, le signe de la croix, il récita ce verset :

" Je remets, Seigneur, mon esprit entre vos mains ", et rendit son âme à Dieu le cinq des calendes de février, plein de nombreux mérites. Il fut enseveli dans la Basilique d'Aix-la-Chapelle, qu'il avait bâtie et enrichie de reliques des Saints. Il y est honoré par la piété et l'affluence des pèlerins, et par les faveurs que Dieu accorde à son intercession. Sa fête est célébrée dans la plupart des diocèses d'Allemagne, du consentement de l'Eglise, depuis le pontificat d'Alexandre III, comme celle du principal propagateur de la foi dans le Nord.

HYMNE

L'Hymne suivante fait partie de l'Office du Bienheureux Charlemagne, d'où sont tirées les Leçons qu'on vient de lire :

Reliquaire de saint Charlemagne. Trésor d'Aix-la-Chapelle.

" Ô Roi triomphateur de l'univers, Empereur des rois de la terre, du séjour des bienheureux, daignez écouter nos gémissements.

Par vos prières la mort s'enfuit, les maladies s'éloignent, la vie est rendue ; vous désaltérez ceux qui ont soif, vous purifiez les nations par le baptême.

Votre prière renverse les murailles que l'art et la nature rendaient inexpugnables ; aux nations que vous avez vaincues, vous enseignez à porter le joug suave du Christ.

Ô digne serviteur du ciel, serviteur prudent et fidèle ! Du sein des camps, vous êtes monté aux cieux, vous êtes allé au séjour de la paix.

De votre épée frappez le rocher ; faites-en sortir pour nous une fontaine vive; implorez Dieu pour nous, par vos pieuses prières, et rendez-le clément envers nous.

Gloire et louange à la Trinité, honneur à l'Unité, qui, dans la vertu souveraine, règnent d'un droit égal.

Amen."

ANTIENNE

Cette Antienne appartient à la même Liturgie :

Ant. " Espoir des affligés, terreur des ennemis, douceur pour les vaincus, règle de vertu, sentier du droit, forme du salut, Ô Charles, recevez les pieux hommages de vos serviteurs."

SÉQUENCE

Parmi les Séquences consacrées à notre grand Empereur, nous trouvons la suivante, extraite d'un ancien Missel d'Aix-la-Chapelle :

" Joyeuse ". Epée du bienheureux Charlemagne ;

" Cité d'Aix, cité royale, siège principal de la royauté, palais préféré de nos princes ;

Chante gloire au Roi des rois, aujourd'hui que tu célèbres la mémoire du grand roi Charles.

Que notre chœur chante dans l'allégresse, que le clergé fasse entendre le mélodieux accord des voix.

Quand la main est occupée aux bonnes œuvres, le cœur médite douce psalmodie.

En ce jour de fête, que l'Eglise honore les grands gestes du grand Roi.

Rois et peuples de la terre, que tous applaudissent d'un concert joyeux.

Charles est le fort soldat du Christ, le chef de l'invincible cohorte ; à lui seul il renverse dix mille combattants.

De l'ivraie il purge la terre ; il affranchit la moisson, en sarclant de son glaive cette herbe maudite.

C'est là le grand Empereur, bon semeur d'une bonne semence, et prudent agriculteur.

Il convertit les infidèles, il renverse temples et dieux ; sa main brise les idoles.

Il dompte les rois superbes, il fait régner les saintes lois avec la justice ;

La justice : mais il lui donne pour compagne la miséricorde.

Il est sacré de l'huile de liesse, par un don de grâce, plus que tous les autres rois.

Avec la couronne de gloire, il reçoit les insignes de l'Impériale Majesté.

Ô Roi triomphateur du monde, toi qui règnes avec Jésus-Christ, Ô père saint ! Ô Charles ! Sois notre intercesseur ;

Afin que, purs de tout péché, dans le royaume de la lumière, nous, ton peuple, soyons les habitants du ciel avec les bienheureux.

Etoile de la mer, Ô Marie, salut du monde, voie de la vie ! Dirige nos pas vacillants et donne-nous accès auprès du Roi suprême, dans la gloire sans fin.

Ô Christ ! splendeur du Dieu Père, fils de la Mère immaculée, par ce Saint dont nous fêtons le jour, daigne nous accorder l'éternelle joie.

Amen."

COLLECTE

Nous conclurons les hommages rendus par les diverses Eglises au Bienheureux Charlemagne, en donnant ici la Collecte de sa fête :

Statuette équestre de Charlemagne.

" Ô Dieu, qui, dans la surabondante fécondité de votre bonté, avez décoré du manteau de la glorieuse immortalité le bienheureux Empereur Charlemagne, après qu'il a eu déposé le voile de la chair : accordez à nos prières de mériter pour pieux intercesseur dans les cieux, celui que vous avez élevé sur la terre à l'honneur de l'Empire, pour la propagation de la vraie foi. Par Jésus-Christ notre Seigneur.

Amen."

Dans ces jours où nous célébrons le divin enfantement de la Reine des deux, vous lui présentez le temple gracieux et magnifique que vous élevâtes en son honneur, et qui fait encore sur la terre notre admiration. C'est dans ce saint lieu que vos pieuses mains placèrent les langes de son divin Fils ; en retour, l'Emmanuel a voulu que vos ossements sacrés y reposassent avec gloire, afin d'y recevoir les témoignages de la vénération des peuples. Glorieux héritier de la foi des trois Rois de l'Orient, présentez-nous à Celui qui daigna revêtir ces humbles tissus. Demandez pour nous une part de cette humilité avec laquelle vous aimiez à vous incliner devant la crèche, de cette pieuse joie que goûtait votre cœur dans les solennités que nous célébrons, de ce zèle ardent qui vous fit entreprendre tant de travaux pour la gloire du Fils de Dieu, de cette force qui ne vous abandonna jamais dans la recherche de son Royaume.

Antoine Etex. Palais du Luxembourg. Hémicycle du Sénat. Paris. XIXe.

Puissant Empereur, qui fûtes autrefois l'arbitre de la famille européenne réunie tout entière sous votre sceptre, prenez en pitié cette société qui s'écroule aujourd'hui de toutes parts. Après mille ans, l'Empire que l'Eglise avait confié à vos mains est tombé : tel a été le châtiment de son infidélité envers l'Eglise qui l'avait fondé. Mais les nations sont restées, et s'agitent dans l'inquiétude. L'Eglise seule peut leur rendre la vie par la foi ; seule, elle est demeurée dépositaire des notions du droit public ; seule, elle peut régler le pouvoir, et consacrer l'obéissance. Faites que le jour luise bientôt, où la société rétablie sur ses bases cessera de demander aux révolutions l'ordre et la liberté.

Arrêtez les progrès des faux empires qui s'élèvent au Nord sur le schisme et l'hérésie, et ne permettez pas que les peuples du Saint Empire Romain deviennent à jamais leur proie."

Son corps fut solennellement enterré dans la cathédrate qu'il avait fait bâtir, et trois cent cinquante-un ans après, il fut levé de terre par les soins de Frédéric Ier, Barberousse, et son chef fut transféré à Osnabruck où il avait fondé une école religieuse de littératures grecque et latine. L'essentiel des reliques restèrent à Aix-la-Chapelle où elles sont toujours conservées.

Dans nos églises de France nous ne nous faisons aucun scrupule de donner le titre de saints et d'honorer comme tels un nombre considérable d'évêques sur la sainteté desquels aucun décret n'a été rendu par personne et dont le culte n'est jamais sortit de la limite de leurs diocèses ; les nombreuses églises qui honorent, depuis près de sept siècles, la mémoire du grand empereur Charlemagne, se contentent, par respect pour le Martyrologe romain, où son nom ne se lit pas, de le fêter sous le titre de Bienheureux. Pour ne citer qu'un exemple, une église lui est encore dédiée dans l'ancien diocèse de Sarlat, en Périgord.

Avant l'époque de la Réforme, le nom du bienheureux Charlemagne se trouvait sur le calendrier d'un grand nombre de nos églises de France ; les Bréviaires de Reims et de Rouen sont les seuls qui l'aient conservé aujourd'hui. Plus de trente églises en Allemagne célèbrent encore aujourd'hui la fête du grand empereur ; sa chère église d'Aix-la-Chapelle garde son corps et l'expose à la vénération des peuples. Il est conservé dans une châsse de vermeil. Un de ses bras est dans un reliquaire à part. On trouve dans la grosseur des os de ce bras la preuve de ce que les auteurs racontent sur la haute taille et la force corporelle du grand empereur. Dans le trésor de la même église se trouve aussi son cor de chasse, et dans une galerie, le siège de pierre sur lequel il était assis dans son tombeau.

On sait que c'est sur ce siège que les empereurs d'Allemagne étaient installés, le jour de leur couronnement.

L'Université de Paris le choisit pour patron en 1661.

Plusieurs Martyrologes de France, d'Allemagne et de Flandre font mémoire de saint Charlemagne le 28 janvier, Ferrarius ne l'a pas oublié dans son supplément des Saints qui ne sont pas dans le Martyrologe romain, non plus qn'Usoald ni Molan. Nous avons tiré ce que nous en avons dit en ce recueil, d'Eginhard, qui a été son chancelier et qui se fit religieux de l'Ordre de Saint-Benoît, après la mort de son mattre, et des autres mémoires que Bollandus rapporte dans le second tome des Actes des Saints, où l'on peut voir quelques miracles qui ont été faits par les mérites de notre saint roi. Sur la vie de saint Charlemagne, en peut encore consulter ce qu'en a écrit le bienheureux Notker, moine de Saint-Gall, au IXe siècle.

00:15 Publié dans C | Lien permanent | Commentaires (1)

mardi, 27 janvier 2026

27 janvier. Saint Jean Chrysostome, patriarche de Constantinople, Docteur de l'Eglise. 407.

" Il avait pris pour devise ces paroles de saint Paul :

" Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu."

Et encore :

" Ce qui ne peut être fait pour Dieu, il ne faut pas le faire."

Dans la joie comme dans la douleur, il répétait :

"Dieu soit loué pour toute les choses ! Que le nom du Seigneur soit béni à jamais !"

Jean, surnommé Chrysostome - bouche d'or, à cause de la force et de la beauté de son éloquence (ce surnom lui fut donné au plus tard juste après sa mort, puisqu'on le trouve dans les écrits de saint Ephrem d'Antioche, de Théodoret et de Cassiodore) -, naquit à Antioche, de parents nobles. Son père se nommait Second et était maître de la cavalerie ou premier commandant des troupes de l'empire en Orient, et sa mère Anthuse ou Anthura. Devenue veuve à l'âge de 20 ans, cette femme pieuse et vertueuse ne voulut point passer à de secondes noces. Elle se chergea elle-même de faire l'éducation chrétienne de notre saint et de sa soeur dont l'histoire ne nous a pas conservé le nom.

Quand il eut étudié la philosophie, il la délaissa pour s'adonner à la lecture des choses de Dieu. Après sa promotion à la prêtrise, le zèle qu'il avait pour la chasteté le faisait passer pour trop sévère, et il penchait plus vers l’emportement que vers la mansuétude ; la raideur de sa conduite ne lui laissait pas la ressource de prendre des précautions pour l’avenir. Dans ses conversations il était regardé comme arrogant par les ignorants. Ses leçons étaient solides, ses explications exquises. Il était fort habile pour diriger les âmes.

Ce fut sous le règne d'Arcadius et d'Honorius et du temps que Damase occupait le siège de Rome qu'il fut ordonné évêque. En voulant corriger tout d'un coup la vie des clercs, il s'attira la haine de tous. Ils l’évitaient comme un furieux et ils le calomniaient auprès de tout le monde : sous prétexte qu'il n'invitait jamais personne à sa table et qu'il ne voulait recevoir aucune invitation, ils avançaient qu'il en agissait ainsi parce qu'il mangeait d'une manière sale. D'autres disaient tout haut que c'était parce qu'il usait seulement de mets choisis et délicats ; et en réalité c'était pour faire abstinence ; et comme il souffrait souvent de l’estomac et de la tête, il évitait les repas somptueux. Le peuple, à cause des sermons qu'il prêchait à l’église, l’aimait beaucoup et ne tenait aucun cas de ce que les envieux pouvaient répandre contre lui. Jean s'appliqua encore à reprendre quelques-uns des grands, et il en résulta que l’envie redoubla de violence contre lui.

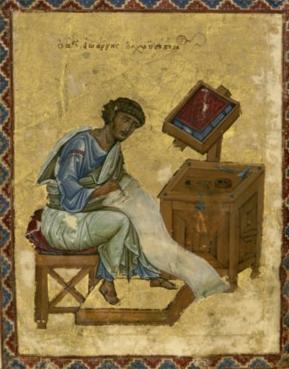

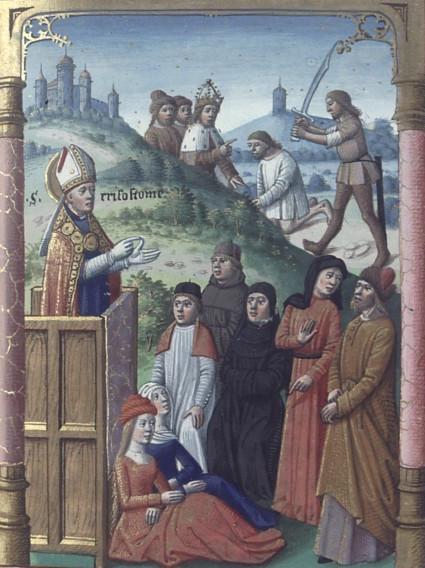

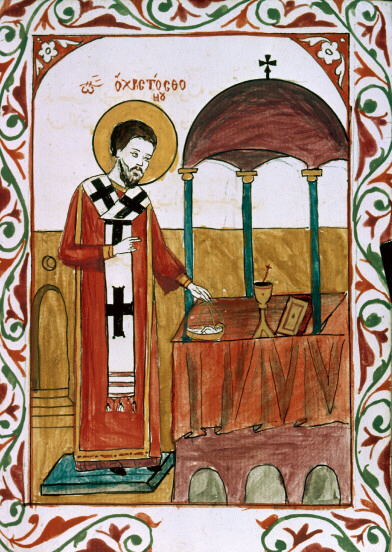

Saint Jean Chrysostome écrivant. Bible. Byzance. XIe.

Un autre fait souleva extraordinairement tout le monde. Eutrope, ministre de l’empereur, et jouissant de la dignité consulaire, voulant instrumenter contre ceux qui cherchaient un asile dans les églises, prit tous les moyens de faire porter, par l’empereur, une loi par laquelle personne ne pourrait s'y réfugier à l’avenir, et de plus que ceux qui s'y étaient réfugiés depuis longtemps, en seraient arrachés. Or, peu de jours après, Eutrope ayant offensé l’empereur, s'empressa de se réfugier dans l’église ; et l’évêque qui le sut vint trouver cet homme qui se cachait sous l’autel, et dans une homélie qu'il fit contre lui, il lui adressa les reproches les plus durs ; ceci offensa bien des gens parce que loin d'user de miséricorde à l’égard d'un malheureux, il ne s'abstint pas de lui adresser des réprimandes.

L'empereur fit enlever Eutrope qui eut la tête tranchée. Pour différents motifs, il se laissait aller à attaquer une certaine quantité de personnes, ce qui le rendit généralement odieux. Or, Théophile, évêque d'Alexandrie, voulait déposer Jean et prenait tous les moyens pour mettre à sa place par intrusion un prêtre nommé Isidore : c'est pourquoi il cherchait avec soin des motifs de déposition. Cependant le peuple prenait la défense de Jean dont il écoutait avec une admirable avidité toutes les instructions. Jean forçait aussi les prêtres à vivre selon la discipline ecclésiastique, et il disait que celui-là ne devait pas jouir de l’honneur attaché au sacerdoce qui ne daignerait pas en pratiquer les lois. Ce n'était pas seulement la ville de Constantinople que le saint gouvernait avec courage, mais il établissait encore des lois sages dans plusieurs provinces circonvoisines, en s'aidant de l’autorité impériale.

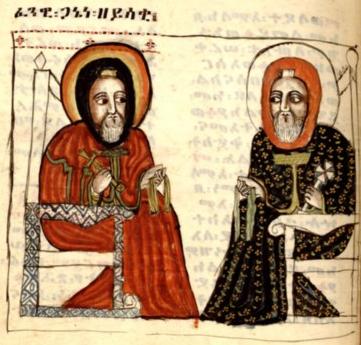

Saint Jean Chrysostome et saint Basile.

Quand il eut appris que l’on offrait encore des sacrifices aux démons dans la Phénicie, il y envoya des clercs et des moines, et fit détruire tous les temples des idoles. En ce temps-là, existait un certain Gaymas, Celte d'origine, barbare dans ses projets, extrêmement emporté par des goûts tyranniques, infecté de l’hérésie arienne, et cependant il avait été créé officier dans l’armée. Il pria l’empereur de lui donner pour soi et pour les siens une église dans l’intérieur de la ville. L'empereur le permit, et pria Jean de céder une église à Gaymas, espérant ainsi mettre un frein à sa tyrannie. Mais Jean, rempli d'un courage extraordinaire et enflammé de zèle, dit à l’empereur :

" Prince, veuillez ne pas permettre cela, et lie donnez pas les choses saintes aux chiens ; n'appréhendez rien de ce barbare : commandez qu'on nous fasse venir tous les deux, et écoutez, sans parler, ce qui se dira entre nous : je mettrai un tel frein à sa langue qu'il n'aura pas la présomption de vous renouveler sa demande."

L'empereur, en entendant cela, fut réjoui, et il les manda l’un et l’autre pour le lendemain.

Gaymas ayant réclamé pour lui un oratoire, Jean lui dit :

" Partout la maison de Dieu vous est ouverte, en sorte que personne ne vous empêche de prier."

Gaymas reprit :

" Je suis d'une autre secte, et je demande à avoir un temple pour les miens et pour moi. J'ai entrepris bien des choses pour l’empire romain, c'est, pour cela que je ne dois pas éprouver l’affront d'un refus."

Jean lui dit :

" Vous avez reçu des récompenses plus que n'en méritent vos combats : vous avez été fait commandant des armées, en outre vous avez été orné de la toge consulaire ; et il vous faut considérer ce que vous avez été autrefois et ce que vous êtes aujourd'hui, quelle fut jadis votre pauvreté et quelles sont à présent vos richesses, quels étaient auparavant vos habits, et ceux dont vous vous ornez maintenant. Donc puisque des services de peu de valeur vous ont procuré de si hautes récompenses, ne soyez pas ingrat envers celui qui vous honore."

Par ces paroles, Jean lui ferma la bouche et le força à se taire. Or, pendant que Chrysostome gouvernait avec vigueur la ville de Constantinople, Gaymas qui visait à l’empire, ne pouvant rien faire de jour, envoya pendant la nuit des barbares, pour brûler le palais. On acquit alors la preuve évidente que saint Jean était le gardien de la ville ; car une nombreuse troupe d'anges armés et qui avaient pris un corps, apparut aux Barbares qui furent à l’instant mis en fuite. Quand ils rapportèrent cela à leur maître, celui-ci en fut dans une grande admiration ; car il savait que les troupes étaient en garnison dans d'autres villes. La nuit suivante, il leur donna donc encore le même ordre, et ils furent comme la première fois mis en fuite par des anges qu'ils aperçurent. Enfin il y vint lui-même, vit le miracle, et s'enfuit, dans la pensée que des soldats se cachaient pendant le jour et gardaient la cité pendant la nuit. Il quitta Constantinople et vint dans la Thrace où il portait partout le ravage avec une armée nombreuse qu'il avait ramassée. Tout le monde redoutait la férocité de ces barbares.

Saint Jean Chrysostome prêchant. Legenda aurea.

Alors l’empereur chargea saint Jean de l’office de légat auprès de Gaymas. Le saint oublia toutes les causes d'inimitié et partit avec joie. Gayrnas, tenant compte de la confiance du saint, revint à de meilleurs sentiments, et s'avança fort loin au-devant de lui ; alors il lui prit la main qu'il porta à ses yeux, et commanda à ses enfants de lui baiser les genoux avec respect. Telle était en effet la vertu de Jean qu'il forçait les hommes les plus terribles à s'humilier et à craindre.

Dans le même temps encore, il s'émut une question : c'était de savoir si Dieu a un corps. Cela donna lieu à des contestations et à des luttes ; les uns soutenant une opinion, les autres une autre. Ce fut surtout la classe des simples moines, qui se laissa entraîner à dire que Dieu avait une forme corporelle.

Or, Théophile, évêque d'Alexandrie, pensait le contraire ; en sorte que, dans l’église, il soutenait l’opinion contraire à ceux qui avançaient que Dieu avait une forme humaine, et il prêchait que Dieu est incorporel.

Les moines d'Egypte, ayant eu connaissance de cela, quittèrent leurs retraites et vinrent à Alexandrie où ils excitèrent une sédition contre Théophile, en sorte qu'ils prenaient des mesures pour le tuer.

Quand il le sut, il eut peur et leur dit :

" Comme je vous vois, comme je vois le visage de Dieu."

" Si vous dites vrai, répondirent-ils, que le visage de Dieu soit comme le nôtre, anathématisez donc les livres d'Origène, contraires à notre opinion. Que si vous ne le faites pas, comme vous êtes rebelle envers l’empereur et envers Dieu, vous aurez à endurer des opprobres de notre part."

Et Théophile dit :

" Ne commettez aucune violence contre ma personne, et je ferai tout ce qui vous plaît."

Ce fut ainsi qu'il détourna les moines de l’attaquer. Mais ceux-ci, expérimentés et arrivés à la perfection, ne se laissèrent pas séduire, tandis que les simples, entraînés par l’ardeur de leur foi, s'insurgèrent contre ceux de leurs frères qui croyaient le contraire, et en firent tuer un grand nombre.

Pendant que ces faits se passaient en Egypte, saint Jean brillait à Constantinople par sa doctrine, et passait auprès de tous pour un homme admirable. Or, les ariens, dont le nombre se multipliait beaucoup, et qui avaient une église hors de la ville, s'assemblaient le samedi et le dimanche entre les portes et les portiques, où ils chantaient, pendant la nuit, des hymnes et des antiennes. Quand venait le point du jour, ils traversaient la ville en répétant ces mêmes antiennes et, sortant hors des portes, ils venaient en foule à leur église. Ils ne cessaient d'agir ainsi pour vexer les orthodoxes, car ils répétaient souvent ces paroles :

" Où sont ceux qui disent qu'en trois il n'y a qu'une puissance ?"

Alors saint Jean, dans la crainte que les simples ne se laissassent entraîner par ces chants, institua que tous les fidèles passeraient la nuit à chanter des Hymnes, afin que l’oeuvre des hérétiques fût étouffée et que les fidèles fussent affermis dans leurs pratiques ; de plus, il fit faire des croix d'argent que l’on portait avec des cierges argentés.

Saint Jean Chrysostome faisant des remontrances

Les ariens, excités par la jalousie, s'emportèrent jusqu'à vouloir sa mort : et une nuit Brison, eunuque de l’impératrice, fut frappé d'une pierre. Jean l’avait chargé d'exercer à chanter les hymnes ; il y eut même quelques gens du peuple qui furent tués de part et d'autre. Alors l’empereur ému défendit aux ariens de chanter publiquement leurs hymnes. En ce temps-là, Sévérien, évêque de Gabales, qui était en honneur auprès d'un certain nombre de grands, et chéri par l’empereur lui-même et par l’impératrice, vint à Constantinople, où saint Jean le reçut avec des félicitations ; pendant son voyage en Asie, il lui confia le soin de son église. Mais Sévérien ne se comportait pas avec fidélité et tâchait de s'attirer l’estime du peuple.

Sérapion, qui était clerc de Jean, s'empressa d'en informer le saint. Or, une fois que Sévérien passait, Séraphin ne se leva pas : alors l’évêque indigné s'écria :

" Si le clerc Sérapion ne meurt pas, Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas né de nature humaine."

Saint Jean, apprenant ces excès, revint et chassa Sévérien de la ville comme un blasphémateur. Cela déplut beaucoup à l’impératrice qui fit rentrer l’évêque en priant saint Jean de se réconcilier avec lui : mais le saint n'y consentit en aucune manière : jusqu'au moment où l’impératrice mit son fils Théodose sur les genoux de Jean, en le suppliant, en le conjurant de faire la paix avec Sévérien.

Dans le même temps encore, Théophile, évêque d'Alexandrie, chassa injustement Dyoscore, un très saint homme, et Isidore qui était auparavant un de ses grands amis. Ceux-ci vinrent à Constantinople pour raconter au prince et à Jean ce qui s'était passé. Or, Jean les traita honorablement, mais il ne voulut pas les recevoir en sa communion avant de connaître l’état des choses.

Cependant un faux bruit parvint à Théophile, que Jean était en communion avec eux, et qu'il leur donnait aide. Alors Théophile indigné ne se contenta pas d'exercer sa vengeance contre eux, mais il s'arma de toutes pièces pour déposer Jean. Il dissimula donc son intention et il envoya des messages aux évêques de chaque ville pour annoncer qu'il voulait condamner les livres d'Origène.

Epiphane, évêque de Chypre, très saint et très illustre personnage, se laissa circonvenir par Théophile qui s'en fit un ami, et qu'il pria de condamner aussi lui-même les livres d'Origène. Epiphane, dont la sainteté ne découvrait pas ces ruses, convoqua ses évêques à Chypre et interdit la lecture d'Origène ; il adressa des lettres à saint Jean par lesquelles il le priait de s'abstenir à l’avenir de lire ces ouvrages, et de confirmer les décisions qui avaient été prises.

Concile dit du Chêne à la suite duquel l'empereur Arcade,

Mais Jean, qui fit peu de cas de cette démarche, s'appliquait aux soins du ministère ecclésiastique où il excellait, et ne s'inquiétait aucunement de ce qu'on pouvait machiner contre lui. Enfin Théophile dévoila cette haine qu'il avait longtemps cachée, et fit connaître qu'il voulait déposer Jean. Aussitôt les ennemis du saint, un grand nombre de clercs, et les seigneurs du palais, trouvant l’occasion favorable, usèrent de toutes sortes de moyens pour faire assembler contre Jean un concile à Constantinople. Après quoi, Epiphane vint en cette ville portant avec soi le décret de condamnation d'Origène ; mais il ne voulut pas accepter l’invitation de Jean, en considération de Théophile.

Or, quelques-uns, par respect pour Epiphane, souscrivirent à la condamnation des livres d'Origène ; beaucoup cependant refusaient de le faire. L'un de ces derniers fut Théotin, évêque de Sicée, homme très recommandable par la droiture de sa conduite, qui répondit ainsi :

" Pour moi, Epiphane, je ne veux pas faire injure à qui est mort depuis longtemps dans la justice, et je n'ai pas la présomption de m’exposer à commettre un sacrilège en condamnant ce que nos devanciers n'ont pas voulu flétrir ; car je ne vois pas qu'il se trouve une mauvaise doctrine dans ses livres. Ceux qui s'attachent à les mépriser ne se connaissent pas eux-mêmes. Athanase le défenseur du concile de Nicée, invoque le témoignage de ce grand homme en faveur de la foi ; il met ses livres avec les siens quand il dit :

" L’admirable et infatigable Origène nous apporte ce témoignage du Fils de Dieu, alors qu'il affirme qu'il est coéternel au Père."

Jean conçut de l’indignation de ce que, contre tous les règlements, Epiphane fit une ordination dans son église ; cependant il le priait de demeurer avec lui parmi les évêques. Mais Epiphane répondit qu'il ne voulait ni rester, ni prier avec lui, à moins qu'il ne chassât Dyoscore et qu'il ne souscrivît à la condamnation des livres d'Origène. Jean refusant de le faire, Epiphane fut excité contre lui par ceux qui lui portaient envie. Epiphane alors condamna les livres d'Origène et porta un jugement contre Dyoscore ; ensuite il commença à détracter Jean comme leur adversaire.

St Jean Chrysostome. Liturgiae graece et arabice. XVIe.

Alors Jean lui manda ce qui suit :

" Vous avez agi, Epiphane, en beaucoup de cas contre les règles ; d'abord vous avez fait une ordination dans une église placée sous ma juridiction ; ensuite de votre autorité, privée, vous y avez célébré les saints mystères ; en outre quand je vous ai invité, vous vous êtes excusé ; et en dernier lieu maintenant, vous ne vous en rapportez qu'à vous-même.

Or, prenez garde qu'une sédition ne s'élève parmi le peuple, et que le péril n'en retombe sur vous."

Epiphane informé de cela partit, et avant de se mettre eu route pour Chypre, il fit dire à Jean :

" J'espère que vous ne mourrez pas évêque."

Et Jean lui fit tenir cette réponse :

" J'espère que vous ne rentrerez pas dans votre patrie."

C'est ce qui eut lieu, car Epiphane mourut en route, et peu après Jean, déposé de l’épiscopat, finit sa vie dans l’exil.

Au tombeau de cet Epiphane, personnage d'une haute sainteté, les démons sont mis en fuite. Sa générosité envers les pauvres fut prodigieuse. Un jour qu'il avait, donné tout l’argent de l’église sans qu'il lui restât rien, quelqu'un vint tout à coup lui offrir un sac avec beaucoup d'argent et disparut sans qu'on ait su ni d'où il venait, ni où il allait. Quelques pauvres voulurent tromper Epiphane afin qu'il leur donnât l’aumône. L'un d'eux se coucha sur le dos par terre, et, debout auprès de lui, un autre le pleurait comme s'il était mort, et criait piteusement qu'il n'avait pas de quoi le pouvoir ensevelir. Alors Epiphane survint ; il pria pour que le mort dormît en paix ; ensuite, il donna ce qui était nécessaire pour la sépulture, puis après avoir consolé l’autre, il s'en alla.

Alors celui-ci dit à son compagnon en le poussant :

" Lève-toi, allons manger ce due tu as gagné."

Mais après l’avoir remué plusieurs fois, il reconnut qu'il était mort ; il courut alors à Epiphane lui dire ce qui était arrivé, et le pria de ressusciter cet homme. Epiphane le consola avec bonté, mais ne ressuscita pas le mendiant afin qu'on ne se jouât pas facilement des ministres de Dieu.

Exil de saint Jean Chrysostome. Manuscrit latin du XIIIe.

Or, quand Epiphane fut parti, on rapporta à Jean que l’impératrice Eudoxie avait excité Epiphane contre lui. Jean, toujours enflammé de zèle, fit au peuple un discours renfermant toutes sortes de critiques contre les femmes sans exception. Ce sermon fut pris par tout le monde comme une attaque directe contre l’impératrice. Celle-ci, qui en fut instruite, se plaignit à l’empereur en disant que le blâme infligé à sa femme retombait principalement sur lui. L'empereur ému fit célébrer un synode contre Jean. Alors Théophile se hâta de convoquer les évêques ; et tous les ennemis de Jean vinrent en foule avec grande joie, en le traitant d'orgueilleux et d'impie.

Tous les évêques donc réunis à Constantinople ne s'occupaient plus des livres d'Origène, mais se déclaraient ouvertement contre Jean. Ils le firent citer, mais le saint jugea prudent de ne pas se livrer à ses ennemis et déclara qu'il fallait assembler un concile universel. Ils le firent citer encore jusqu'à quatre fois. Or, comme il refusait de comparaître et qu'il réclamait un concile, ils le condamnèrent, sans articuler contre lui d'autre fait qu'ayant été appelé il n'avait pas voulu obéir. Le peuple, qui en fut informé, se livra à une violente sédition ; il ne laissa pas enlever Jean de l’église, mais il demanda hautement que l’affaire fût portée à un concile plus nombreux.

Cependant l’ordre du prince exigeait qu'il fût enlevé par force et qu'il fût déporté en exil. Alors Jean, qui craignait les suites de la sédition, se livra lui-même, à l’insu du peuple, pour être mené en exil. Quand le peuple le sut, il s'éleva une émeute tellement grave que beaucoup de ceux qui étaient les ennemis de Jean, et un instant auparavant désiraient sa déposition, se laissèrent aller à la pitié en proclamant qu'il était victime de la calomnie.

Saint Jean Chrysostome prêchant. Legenda aurea.

Alors Sévérien, dont il a été question plus haut, se mit à détracter Jean dans les instructions qu'il faisait à l’église : il disait que quand bien même il n'y aurait pas d'autre crime à lui imputer, c'était assez de son orgueil pour le déposer. La sédition contre l’empereur et contre les évêques ayant pris d'énormes proportions, Eudoxie pria l’empereur de faire ramener Jean de l’exil. Il se fit encore un violent tremblement de terre dans la ville, et tout le monde disait que cela arrivait parce que Jean avait été injustement chassé.

On envoya donc des ambassadeurs à l’évêque pour le prier de revenir au plus tôt secourir la ville ruinée et calmer la sédition excitée parmi le peuple. Après les premiers on en fit partir d'autres, et après ceux-ci d'autres encore pour le forcer à hâter son retour.

Jean s'y refusait ; cependant ils le ramenèrent le plus vite qu'ils purent. Le peuple tout entier alla à sa rencontre avec des cierges et des lampes. Cependant il ne voulait pas se placer sur son siège épiscopal, en disant que cela ne pouvait se faire sans un jugement synodal et que c'était à ceux qui l’avaient condamné à révoquer leur sentence.

Cependant le peuple était soulevé pour le voir assis sur son siège et pour entendre parler ce saint docteur. Il l’emporta enfin, Jean fut donc forcé d'adresser un discours et de s'asseoir sur son trône épiscopal. Théophile alors prit la fuite. Arrivé à Hiérapolis, l’évêque de cette ville vint à mourir, et on élut Lamon, qui était un moine d'une haute sainteté. Il refusa à plusieurs reprises, mais Théophile lui conseillant d'accepter, Lamon le promit en disant :

" Demain, il en sera ce qu'il plaît au Seigneur."

Le lendemain, on vint à sa cellule le conjurer de recevoir l’épiscopat :

" Prions auparavant le Seigneur, dit-il."

Et pendant. qu'il priait, il rendit le dernier soupir.

Jean cependant instruisait son peuplé avec assiduité. Or, dans le même temps, on avait élevé, sur la place qui se trouvait vis-à-vis de l’église de Sainte-Sophie, une statue d'argent revêtue d'une chlamyde, en l’honneur de l’impératrice Eudoxie ; les soldats et les grands y célébraient des jeux publics : ce qui déplaisait fort à Jean parce qu'il voyait en cela un outrage à l’Eglise.

St Jean Chrysostome et saint Cyrille d'Alexandrie.

Il compta assez sur ses forces pour s'élever, dans ses discours, avec vigueur contre cet abus. Et quand il fallait employer des paroles de supplication pour détourner les seigneurs de se livrer à ces jeux, il ne le fit pas, mais il usa de toute l’impétuosité de son éloquence pour maudire ceux qui commandaient de pareils excès. L'impératrice, qui regardait tout cela comme une injure personnelle, travaillait de nouveau à faire célébrer encore un concile contre lui. Jean qui le pressentit prononça dans l’église cette fameuse homélie commençant par ces mots :

" Hérodiade est encore en délire, elle est encore agitée, elle danse encore, elle demande encore une fois qu'on lui donne la tête de Jean dans un plat."

Ce fait excita bien davantage la colère de l’impératrice. Alors un homme voulut tuer Jean ; or, le peuple surprit l’assassin et le traîna devant le juge ; mais le préfet se saisit de lui afin qu'il ne fût pas massacré. Le serviteur d'un prêtre voulut aussi se jeter sur lui et tenter de le tuer, mais il en fut empêché par un particulier qui fut égorgé par l’assassin, ainsi qu'un autre qui se trouvait là. On se mit alors à crier, et comme la foule accourait, il en massacra encore plusieurs. Dès ce moment, Jean fut protégé par le peuple qui montait la garde jour et nuit dans sa maison.

Par les conseils de l’impératrice, les évêques s'assemblèrent à Constantinople et les accusateurs de Jean s'opiniâtrèrent de plus en plus. La fête de la naissance du Seigneur étant survenue, l’empereur fit dire à Jean que, s'il ne se justifiait pas des crimes dont on l’accusait, il ne communiquerait pas avec lui.

Cependant les évêques ne trouvèrent rien à lui reprocher, si ce n'est qu'après sa déposition, il avait osé siéger dans sa chaire sans le décret d'un concile. Et ainsi, ils le condamnèrent. Enfin, à l’approche de la fête de Pâques, l’empereur lui manda qu'il ne pouvait rester dans l’église avec un homme condamné par deux conciles. Jean se tint donc à l’écart et il ne descendait plus du tout dans l’église. Ceux qui tenaient pour lui étaient appelés Johannites. Cependant l’empereur le fit ensuite chasser de la ville et conduire en exil dans une petite ville sur les limites du Pont et de l’empire romain, pays voisin de cruels barbares. Mais dans sa clémence, le Seigneur ne permit pas longtemps que l’un de ses plus fidèles athlètes restât dans de pareils lieux.

Le pape Innocent, qui apprit cela, en fut contristé ; et voulant célébrer un concile, il écrivit au clergé de Constantinople de ne pas donner un successeur à Jean. Mais le saint, fatigué par la longueur de la route et tourmenté très violemment de douleurs de tête, souffrait encore de l’insupportable chaleur du soleil. Cette sainte âme fut déliée de son corps à Comanes, le IIe jour du mois de septembre. A sa mort, une grêle violente tomba sur Constantinople et sur tous ses faubourgs ; chacun disait que c'était le fait de la colère de Dieu parce que Jean avait été condamné injustement.

La mort de l’impératrice, arrivée aussitôt après, confirma ces dires : car elle mourut quatre jours après la grêle. Quand le docteur de l’univers fut mort, les évêques d'Occident ne voulurent plus rester en communion avec ceux d'Orient, jusqu'à ce que son très saint nom eût été rétabli sur les dyptiques avec ceux des évêques, ses prédécesseurs. Cependant Théodose, fils très chrétien de l’empereur Arcade, qui avait hérité de la piété et, du nom de son aïeul, fit transporter dans la cité impériale les saintes reliques de ce docteur, dans le mois de janvier. Le peuple, toujours resté fidèle à son évêque, alla au-devant avec des lampes et des cierges.

Alors Théodose se prosterna devant les reliques du saint, en le suppliant de pardonner à Arcade, son père, et à Eudoxie, sa mère, comme ayant péché par ignorance ; ils étaient morts depuis longtemps. Ce Théodose porta si loin la clémence ; qu'il ne laissa mourir aucun criminel de lèse-majesté, et il disait :

" Plût à Dieu qu'il me fût possible plutôt de rappeler les morts à la vie."

HYMNE

L'Eglise Grecque emploie tout son enthousiasme liturgique, dans les Menées, pour exalter la gloire de son grand Docteur. Nous lui emprunterons quelques strophes :

" Célébrons, dans des hymnes mélodieuses la trompette d'or, l'orgue au souffle divin, l'inépuisable mer de la science, l'appui de l'Eglise, l'intelligence céleste, l'abîme de sagesse, la coupe dorée, de laquelle découlent, à flots de miel, les fleuves de doctrine qui arrosent toute créature.

Honorons dignement Jean le Chrysologue, l'astre sans couchant, qui illumine des rayons de la doctrine tout ce qui est sous le soleil, le prédicateur de la pénitence, l'éponge d'or qui sèche l'humidité du désespoir funeste dans les âmes, et qui humecte de rosée le cœur desséché par le péché.

Glorifions dans nos cantiques Chrysostome, l'Ange de la terre, l'homme céleste, la lyre éloquente aux sons variés, le trésor des vertus, la pierre immobile, la forme des fidèles, l'émule des Martyrs, le compagnon des saints Anges, le commensal des Apôtres.

La grâce est répandue sur tes lèvres, Ô Père saint, Jean Chrysostome ! car Dieu t'a sacré Pontife de son peuple, pour paître son troupeau dans la sainteté et la justice. Ceint du glaive de la puissance, tu as tranché les discours insensés de l'hérésie ; aujourd'hui prie sans cesse afin que le monde soit dans la paix, et que nos âmes soient sauvées.

Richement ornée de tes discours d'or, comme d'un or pur, Ô Jean Chrysostome, l'Eglise, dans la joie de ta fête, s'écrie : " Je me suis rassasiée dans tes pâturages où croît l'or, désaltérée à tes courants où l'or coule avec le miel ; tes exhortations me font passer de l'action à la contemplation, et m'unissent au Christ, mon Epoux spirituel, pour régner avec lui " ; c'est pourquoi nous qui sommes réunis pour célébrer ta mémoire, nous te crions : Ne te lasse pas de prier pour le salut de nos âmes.

Il convenait que la reine des villes se glorifiât d'avoir possédé Jean, comme l'ornement de sa royauté, d'avoir entendu la trompette d'or, qui fait retentir par toute la terre les dogmes du salut, et qui convoque tous les hommes au concert des cantiques divins. C'est à lui que nous crions : Chrysologue et Chrysostome, supplie le Christ de sauver nos âmes.

Réjouis-toi, père des orphelins, puissant secours de ceux qui souffrent, trésor des pauvres, nourriture de ceux qui ont faim, appui qui relevé les pécheurs, habile médecin des âmes, mesure exacte de la plus haute théologie, interprète des Ecritures, loi lumineuse donnée par l'Esprit-Saint, règle très droite, théorie et pratique de la plus haute sagesse; supplie le Christ d'envoyer à nos âmes une grande miséricorde.

Tu as été un soleil éclatant, illuminant la terre de tes paroles, un astre étincelant, une lampe brillante, un phare sur la mer du monde, appelant au port tranquille du salut, dans la charité, les hommes battus par la tempête, Ô Chrysostome, bouche d'or, avocat de nos âmes.

Dans ta charge pastorale. Père saint, tu as souffert l'injustice, tu as participé aux amères tribulations et aux exils, par lesquels tu t'es rendu digne d'une fin bienheureuse, Ô toi qui, comme un athlète généreux, as surmonté l'artificieux ennemi ; c'est pourquoi le Christ t'a couronné du diadème de la victoire, Ô Jean Chrysostome, avocat de nos prières !"

St Jean Chrysostome. Stéatite rehaussée d'or.