dimanche, 16 mars 2025

16 mars. Saint Julien de Lescar, premier évêque connu de Lescar ou Béarn. 400.

- Saint Julien de Lescar, premier évêque connu de Lescar ou Béarn. 400.

Pape : Saint Anastase. Empereur d'Occident : Honorius.

" Non destitit laborare ut denarium a Domino mereretur accipere."

" Il travaillait sans cesse pour mériter de recevoir des mains du Seigneur le denier de chaque jour."

Brév. de Lescar (1541), Légende de saint Léonce de Trèves.

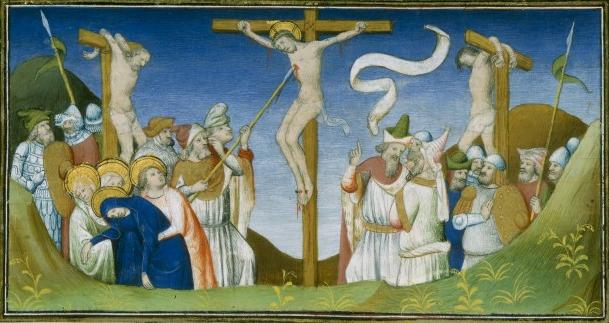

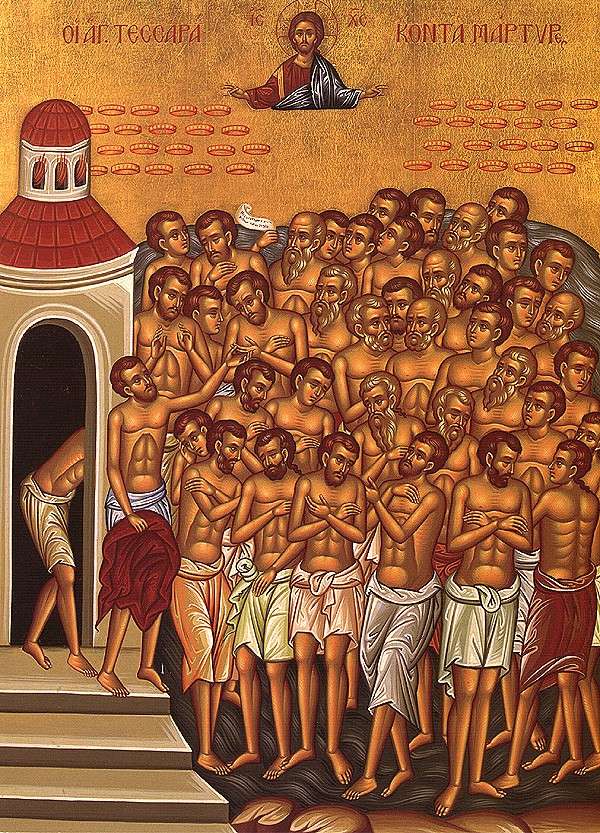

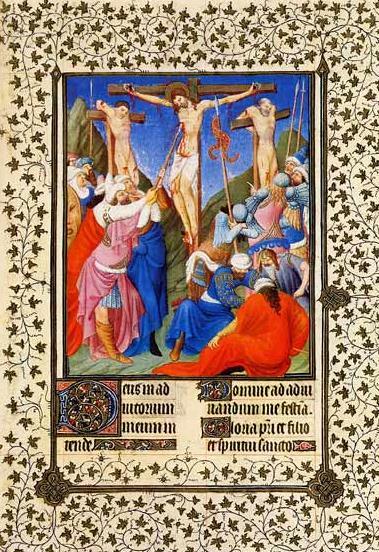

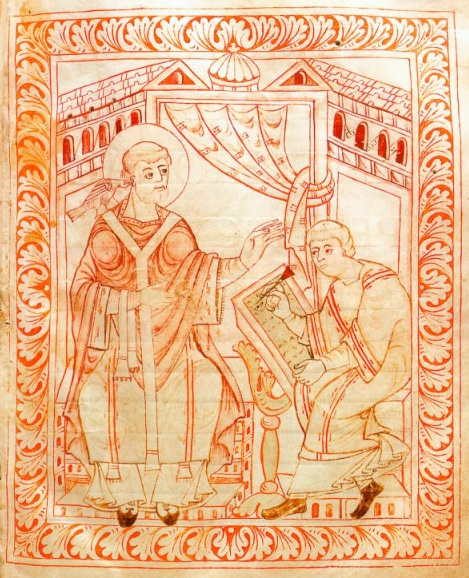

Saint Julien guérissant un enfant. Missel. XVe.

Voici ce que rapporte une ancienne tradition, recueillie par le vieux Bréviaire de Lescar, imprimé en 1541 :

En la cité de Trèves, capitale de la Gaule Belgique, qui fut fondée par Trebeta, frère de Ninus, roi d'Assyrie - s'il faut en croire les vieilles histoires - et qui fut évangélisée par Valère, disciple du bienheureux Pierre, il y eut un évêque, du nom de Léonce, homme distingué par la noblesse de sa race et la gravité de ses moeurs, appliqué aux saintes oeuvres et désireux de cultiver la vigne du Seigneur, par l'extirpation de l'idolâtrie, jusque dans les contrées les plus lointaines. Il avait un disciple admirablement vertueux, Julein, très diligent imitateur d'un si bon Maître.

Or, saint Léonce, qui savait qu'une partie des Gaules était livrée au culte des démons et qui, dans sa grande douleur, trouvait injuste et indécent que le prince des ténèbres régnât sur les créatures de Dieu, apprit que le pays de Béarn (patria bearnica), loin d'avoir reçu l'Evangile du Christ " qu'on y avait semé de mille manières ", gémissait encore dans la fange des superstitions et de l'incrédulité. Un jour donc, que le bienheureux Julien était auprès de lui, il lui parla en ces termes :

" Bienheureux Frère, il nous faut observer les préceptes du Seigneur, et, pour l'éternelle récompense, travailler beaucoup dans la vigne du Christ. C'est pourquoi, Ô homme excellent et très miséricordieux, écoutez mes conseils et ceignez vos reins ; hâtez-vous et courez pour amener à la religion véritable ce peuple qui sert les démons."

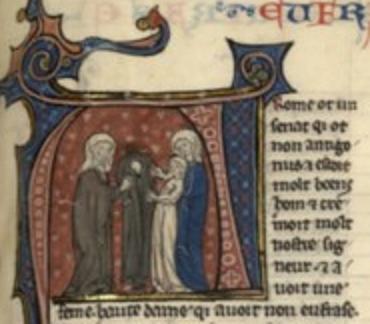

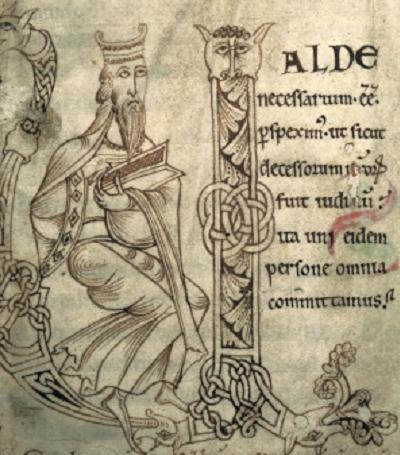

Voyage de saint Julien de Trèves à Lescar. Vies de saints. XIIIe.

Le bienheureux Julien brûlait lui-même du désir d'arracher à la gueule du dragon les âmes que le Christ a rachetées de son sang. Docile aux avis de son maître, il prit avec lui deux prêtres, Austrilien et Alpinien, et se mit en route avec autant de joie que de promptitude.

Mais bientôt il advint que l'un de ses compagnons, Austrilien, passa de vie à trépas. Sur quoi, saint Julien, rebroussant chemin, courut en toute hâte raconter son malheur au serviteur de Dieu. Celui-ci lui dit :

" Repartez au plus tôt, et, prenant en main mon bâton, vous en toucherez le cadavre de votre frère défunt."

Saint Julien repartit, et, arrivé au lieu où le prêtre Austrilien avait été enseveli, il toucha du bâton, suivant la parole de l'homme de Dieu, le corps du défunt qui revont à la vie. Alors, redoublant d'ardeur, le bienheureux Julien continua sa route. Enfin, il arriva à Beneharnum ; il y confessa le nom de Notre Seigneur Jésus-Christ, y enseigna hautement la loi de Dieu, et, par sa douceur non moins que par ses miracles, il amena à la foi du Christ la nation béarnaise, si grandement aveugle jusque-là.

Les miracles en effet vinrent confirmer la prédication du bienheureux Julien. Il guérit un boiteux, du nom de Cisternanus, et ses deux fils ; il donna la vue à trois frères, aveugles de naissance, Amilien, Nicet et Ambroisien ; purifia deux lépreux, Valentin et Urbain ; rendit l'ouïe à quatre sourds et sauva sept hommes dont les eaux du Gave emportait la nacelle (Gave est le nom générique de tous les cours d'eau ou torrents dans les Pyrénées ; gave ou gaba signifie, en basque, sombre et profond. Ce mot a passé dans le langage populaire de certaines provinces, où l'on dit encore se gaver d'eau pour signifier se gorger).

Dieu voulut donner une vierge martyre à cette église naissante. Une noble fille, nommée Valérienne, avait été promise en mariage à un Gentil : mais comme celui-ci, résistant aux conseils de Julien, ne voulut pas abjurer ses faux dieux, Valérienne refusa de l'épouser ; ce que voyant, le jeune homme donna la mort à sa fiancée, qui ontint ainsi deux couronnes, l'une blanche pour sa virginité, l'autre de pourpre pour son martyre.

C'est de cette manière que le bienheureux Julien conduisit à la vérité le peuple du Béarn et qu'il fonda une nouvelle Eglise, dont le siège épiscopal fut fixé dans la ville qui porte aujourd'hui le nom de Lescar.

Notons au passage que Lescar a succédé à la ville de Beneharnum, qui a donné son nom à la province de Béarn. Cette province correspond aux arrondissements de Pau, d'Orthez et d'Oloron. La ville des Béarnais subsista jusque l'an 845, époque à laquelle les Normands la détruisirent. Les ducs de Gascogne la relevèrent de ses ruines vers l'an 1000, et ce n'est qu'à partir de cette époque qu'elle s'appela Lescar, c'est-à-dire entourée de ruisseaux. Son évêché, en dernier lieu, n'était composé que de quarante paroisses, tandis que celui d'Oloron en comptait deux cents et plus ; mais la circonscription spirituelle de Lescar était beaucoup plus étendue au temps de saint Julien et comprenait, comme nous l'avons vu, tout le Béarn. Oloron ne fut, plus tard, qu'un démembrement de ce diocèse primitif.

Cependant, le saint évêque de Trèves, Léonce, avait entrepris, malgré son extrême vieillesse, le pèlerinage de Saint-Jacques. Sur sa route se trouvait la cité de son disciple. Il s'y arrêta, et, quand il vit les triomphes remportés par Julien sur les ténèbres de l'erreur, il rendit à Dieu d'immenses actions de grâces, puis continua son pieux voyage, en traversant la cité d'Iluro et la vallée d'Aspe.

A son retour, saint Léonce repassa par Beneharnum, où il sentit s'affaiblir ses membres octogénaires. Bientôt l'agonie se déclara ; il reçut les sacrements du Seigneurs ; on vit une nuée blanche envelopper son lit, et il rendit son âme à Dieu en proférant de saintes paroles. Le bienheureux Julien lui fit de magnifiques funérailles, que Dieu illustra par des miracles, entre autres la résurrection de trois morts et la guérison de dix aveugles. Au moment où le clergé entonnait l'office des morts, une voix d'anges se fit entendre, disant avec transport : " Réjouissez-vous dans le Seigneur ", comme pour déclarer que le Saint évêque de Trèves était déjà au ciel.

A propos de l'état de l'Eglise de cette région, disons que lorsqu'en 406, c'est-à-dire six ans après que la sainte mort de saint Julien, sur laquelle nous n'avons pas de détail en dehors de sa date, Wallia, à la tête de ses Goths de l'Ouest ou Wisigoths, dépeupla tout ce qui appartient à l'Aquitaine et aux neuf peuples ; le pays où il campait était catholique.

Les neuf peuples en question, dans l'Aquitaine, étaient les Tarbelli (Dax et Bayonne), les Ausci (Auch et Armagnac), les Bigorrais, les Cocozates (Bazas), les Eluzates (Eauze), les Tarusates (Tartas et Chalosse), les Convenae (Comminges et Conserans), les Benharni (Lescar, Oloron, Aspe, Ossau, Barétous, Soule) et les Garites, dont le nom est rappelé par Garis, village de la Basse-Navarre.

Sidoine Apollinaire nous apprend que Bordeaux, Bazas, Comminges, Auch et beaucoup d'autres cités touchaient à leur ruine spiritelle par la mort de leurs pasteurs, moissonnés sans qu'on établît de nouveaux évêques... Dans les diocèse et dans les paroisses, tout était négligé. Sidoine Apollinaire, dans ce passage, distingue les paroisse rurales des paroisses urbaines. D'après saint Grégoire de Tours, ce furent surtout les villes des deux Aquitaines et de la Novempopulanie qui se firent dépeuplées par cette horrible tempête.

Ajoutons que, plus loin dans le temps, les actes du concile d'Agde, tenu en 506, et auquel la Novempopulanie fut représentée par onze évêques, dont celui de Lescar, saint Galactoire, et celui d'Oloron, saint Grat, nous apprennent que dès les premières années du VIe siècle, il y avait dans les contrées du midi des couvents d'hommes et de femmes, que le clergé possédait des propriétés, que les diocèses étaient divisés en paroisses.

On peut aisément conclure de tout cela qu'à l'arrivée des Wisigoths, au commencement du Ve siècle, l'Eglise était partout et hiérarchiquement constituée.

La ville de Lescar fête saint Julien à la fin août à l'occasion des fêtes patronales.

Saint Julien de Lescar est invoqué pour la guérison de plusieurs maladies et handicaps.

L'église Saint-Julien de Lescar à Lescar

L’Evêché de Lescar existait donc dès le Ve siècle avec une église cathédrale, Saint-Julien, dans la Basse-ville. Détruite par les Normands, rebâtie au XIIIe siècle, elle fut de nouveau détruite en 1569 par les bêtes féroces protestantes de Montgomery. Reconstruite une troisième et dernière fois au XVIIe siècle, seul le clocher pignon de l’église romane a survécu. Saint-Julien ne fut donc cathédrale que durant la deuxième moitié du premier millénaire.

Curiosité, la ville de Lescar fut baptisée au alentours du XIIIe siècle " ville septénaire ", car elle comportait 7 églises, 7 portes, 7 fontaines, 7 tours, 7 moulins, 7 vignes et 7 bois.

La cathédrale Notre Dame de l'Assomption de Lescar

Au Xe siècle, il subsistait dans la Haute-ville un baptistère dédié à Saint-Jean-Baptiste. Un soldat repenti, " Loup-Fort ", construisit à sa place une chapelle et un monastère sous le vocable de Sainte-Marie.

En 1062, cette chapelle fut consacrée cathédrale et Lescar devint Évêché. L'augmentation de l'édifice débuta en 1120 par le chœur à l'instigation de son évêque Guy de Lons. La cathédrale fut elle aussi saccagée par les bêtes féroces calvinistes de Montgomery sous le règne de Jeanne d'Albret.

D'importantes restaurations aux XVIIe et XVIIIe siècles sauvèrent le chœur de la ruine. Le chevet a conservé une architecture romane. La nef est voûtée en berceau plein cintre, les bas-côtés en berceaux transversaux. Sur les chapiteaux romans on peut reconnaitre des scènes du cycle de Daniel, de la naissance du Christ ou encore le sacrifice d'Abraham. Le sol du chœur est pavé d'une mosaïque du XIIe siècle représentant une scène de chasse.

Guy de Lons, l'évêque bâtisseur de la cathédrale, Henri II d'Albret, Catherine de Foix, Marguerite d'Angoulême, soeur de François Ier, François Phébus y sont notamment inhumés.

Sous la révolution, en 1791, l'évêché de Lescar fut supprimé et rattaché à celui de Bayonne, en même temps que celui d’Oloron Sainte-Marie.

00:15 Publié dans J | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 15 mars 2025

15 mars. Saint Longin, soldat et martyr. Ier siècle.

" Aimez vos ennemis : faites du bien à ceux qui vous haïssent ; priez pour ceux qui vous persécutent et vous calomnient."

Matth., V, 14.

Beaucoup d'auteurs pensent que saint Longin est ce centurion qui s'écria au moment de la mort de Notre Seigneur Jésus-Christ :

" Celui-ci était véritablement le Fils de Dieu."

Selon d'autres, c'est ce soldat qui ouvrit d'une lance son côté sacré, et qui en fit couler le sang et l'eau.

Quelques-uns même soutiennent qu'il fut l'un et l'autre ; mais est-il croyable, se sont demandé quelques âmes pieuses, qu'après avoir confessé sa divinité, il eût osé porter la lance dans son adorable poitrine ?

Nous pensons avec saint Augustin (De Consensu Evangelii, lib. III, ch. XX.), que quand le centenier reconnut Jésus-Christ pour Fils de Dieu, il ne donnait pas à cette expression l'étendue du sens qu'elle renferme ; il voulait faire entendre qu'il le prenait pour un homme divin, et qu'il remarquait en lui quelque chose d'extraordinaire, de surnaturel. Cette première lueur de la grâce ne l'aura pas empêché d'accomplir sa tâche jusqu'au bout et de percer le flanc du Sauveur. La pieuse croyance du Moyen Age semble confirmer notre manière de voir aux termes de la légende, le sang de Jésus-Christ jaillit sur le visage du centurion, au moment où il lui perça le côté, et guérit ses yeux malades ; manière naïve de dire que la foi ouvrit les yeux de son âme aux pieds de la croix.

D'ailleurs l'acte qu'accomplit Longin en perçant le côté du Sauveur, loin d'être contraire à sa foi naissante, était un acte d'humanité, puisqu'en faisant sortir du sang et de l'eau du coeur du Sauveur, il épargnait à son corps adorable le brisement des jambes que l'on faisait subir aux suppliciés à qui il restait un souffle de vie. Dans les peintures et sculptures du Moyen Age, Longin est à genoux et dans une position si respectueuse, que la foi semble déjà née dans son coeur. À cause de ce ministère si honorable et de sa qualité de chevalier romain, saint Longin était en grand honneur parmi les hommes d'armes d'autrefois.

Quoi qu'il en soit, d'après Métaphraste et son Office dans la Liturgie grecque, saint Longin, ayant reçu l'ordre de garder le tombeau du Sauveur après sa sépulture, fut témoin des grands miracles qui se firent au moment de sa résurrection, et, par là, de plus en plus confirmé dans sa croyance. Il vint raconter aux chefs des prêtres, aux Scribes et aux Pharisiens ce qu'il avait vu et entendu : ce qui les mit en grande peine.

Craignant que le nom du Sauveur ne devînt plus illustre que jamais, ils s'efforcèrent de corrompre Longin par de riches présents et par de belles promesses ; ils lui voulaient faire dire que, ses soldats étant endormis, les Disciples de Jésus-Christ avaient dérobé son corps (cf Evangile de saint Matthieu). Le saint soldat, qui était déjà tout changé et rempli de la lumière divine, refusa absolument d'être le ministre de cette imposture ; au contraire, il publia hautement la vérité, et fut un très fidèle témoin de la résurrection de Notre Seigneur Jésus-Christ.

Les Juifs, voyant sa constance, résolurent de se venger de lui ; le pieux Longin, ayant découvert leur dessein, quitta la milice, et, abandonnant la Judée, il s'en alla de Jérusalem en Cappadoce, accompagné de 2 soldats. Renonçant donc à l’état militaire, et instruit par les apôtres, il passa vingt-huit ans dans la vie monastique à Césarée de Cappadoce, et convertit beaucoup de monde à la foi par sa parole et ses exemples.

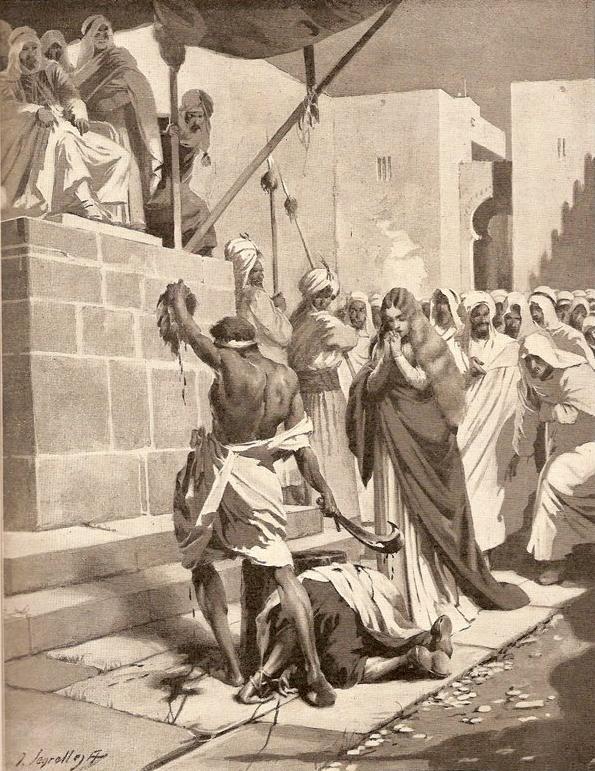

Saint Longin et sa lance aux pieds de Notre Seigneur ressuscité.

Ces impies firent tous leurs efforts pour faire condamner à mort cet admirable prédicateur, en l'accusant comme traître ; ils pressèrent tant Pilate, gouverneur de la Judée, qu'il envoya de ses archers en Cappadoce, pour le prendre et le faire mourir. Les soldats y allèrent pleins de fureur et d'impiété ; mais Dieu permit qu'ils s'adressassent à Longin même, sans le connaître, et qu'ils lui découvrissent le sujet de leur voyage.

" Je suis Longin que vous cherchez : je suis prêt à endurer la mort, et si vous me la donnez, vous me paierez avec usure le bon traitement que je vous ai fait, car vous ne saurez me récompenser mieux."

Ces soldats ne le pouvaient croire, tant cette résolution leur paraissait nouvelle et surprenante ; et, lorsqu'ils furent assurés que c'était effectivement Longin, ils sentirent une extrême répugnance à le faire mourir. Mais le désir qu'il témoignait de souffrir pour Jésus-Christ, et la crainte qu'eux-mêmes avaient d'être maltraités de Pilate, s'ils retournaient sans avoir exécuté ses ordres, les y fit enfin résoudre. Il commanda donc à un serviteur de lui apporter un habit blanc pour solenniser la fête des noces célestes, auxquelles il se voyait invité, puis il exhorta les 2 soldats ses compagnons à la persévérance.

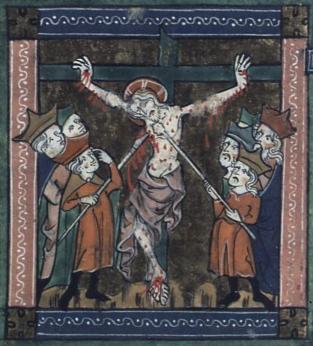

Saint Longin aux pieds de la croix de Notre Seigneur.

Ayant été conduit devant le gouverneur et refusant de sacrifier, celui-ci lui fit arracher toutes les dents et couper la langue. Cependant Longin ne perdit pas l’usage de la parole, mais saisissant une hache, il brisa toutes les idoles en disant :

" Si ce sont des dieux, nous le verrons."

Les démons étant sortis des idoles, entrèrent dans le gouverneur et tous ses compagnons. Alors se livrant à toutes sortes de folies, et sautant comme des chiens, ils vinrent se prosterner aux pieds de Longin qui dit aux démons :

" Pourquoi habitez-vous dans les idoles ?"

Ils répondirent :

" Là où le Christ n'est pas nommé ni son signe placé, là est notre habitation."

Or, quand le gouverneur furieux, eut perdu la vue, Longin lui dit :

" Sache que tu ne pourras être guéri qu'après m’avoir tué. Aussitôt en effet que j'aurai reçu la mort de ta main, je prierai pour toi et t'obtiendrai la santé du corps et de l’âme."

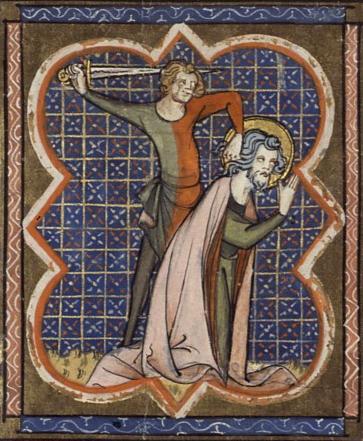

Martyr de saint Longin. Vie des saints. R. de Monbaston. XIVe.

Dans la suite, les bourreaux portèrent son vénérable chef à Pilate, qui le fit mettre sur la porte de la ville, pour donner satisfaction aux Juifs ; depuis, on le jeta à la voirie : mais Dieu l'on fit retirer d'une manière miraculeuse. Une femme de Cappadoce, pauvre et aveugle, n'ayant pour consoler son veuvage qu'un fils qui la menait par la main, entreprit le voyage de Jérusalem, pour y prier Notre Seigneur Jésus-Christ de la guérir et de la délivrer des calamités dont elle était accablée ; mais à peine fut-elle arrivée, que son fils mourut et la laissa sans guide et dans une désolation qui ne se peut exprimer. L'ennui dont elle était accablée, l'assoupit enfin et la fit dormir. Durant son sommeil, saint Longin lui apparut et la consola, lui remontrant que les peines que Jésus-Christ avait souffertes pour nos péchés, étaient incomparablement plus grandes que les siennes. Ensuite, il lui commanda d'aller chercher son chef, qui était couvert de fumier, l'assurant qu'en le touchant elle recouvrerait la vue ; il lui promit aussi qu'il lui ferait voir son fils, dont elle pleurait amèrement la perte.

La femme, encouragée par cette vision, se fit conduire à l'endroit qui lui était marqué, et, tirant ce précieux trésor du lieu infect où il était, elle reçut la grâce qui lui avait été promise. La nuit suivante, saint Longin lui apparut encore, et, lui montrant son fils revêtu d'une merveilleuse clarté, il lui dit :

" Ne pleurez plus comme malheureux ceux qui sont couronnés de gloire et qui bénissent éternellement Dieu. Prenez ma tête et ensevelissez-la avec le corps de votre fils, dans un même cercueil, et ne cessez de louer Dieu dans ses Saints."

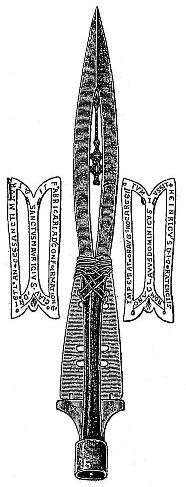

Copie très exacte du fer de la Sainte Lance faite sur l'original

Pour le fer de la lance, dont on dit que saint Longin perça le côté de Notre Seigneur Jésus-Christ, il se gardait religieusement avant la Révolution en France, en la Sainte-Chapelle, à Paris, où le roi saint Louis le mit avec les autres instruments de la Passion, que sa piété lui avait donné moyen de recouvrer de divers endroits de la chrétienté.

Saint Longin est représenté en armes, le casque en tête, l'épée au côté, au pied de la Croix. Plusieurs peintres anciens lui font porter la main gauche à ces yeux, pendant que de la droite, il dirige sa pique vers le corps du crucifié, par allusion à sa guérison corporelle et spirituelle tout à la fois. Il aurait eu les yeux crevés avant sa décollation. Dans la posture de condamné à mort qu'on lui donne, il a donc quelquefois les yeux arrachés. Il passe aussi pour avoir terrassé un dragon : c'est sans doute par allusion à la prédication de l'Evangile qu'il fit dans la Cappadoce.

Le Sacré Coeur transperçé par la sainte lance.

Il porte quelquefois un vase de cristal dans lequel se trouvent 2 ou 3 globules qui s'expliquent comme on va le voir. La ville de Mantoue se glorifiait de posséder, avec le corps de saint Longin, quelques gouttes du sang de Notre Seigneur Jésus-Christ, recueillies par le Saint qui avait percé son côté. - Le reliquaire du saint sang figure sur plusieurs monnaies anciennes de la cité de Mantoue : la découverte de ce trésor, au commencement du IXe siècle, donna lieu à l'érection d'un siège épiscopal dans cette ville.

La mémoire de saint Longin est marquée en ce jour dans le martyrologe romain, comme il parait par la traduction que nous en avons donnée : l'on y voit approuvée l'ancienne tradition, que c'est lui qui perça d'un coup de lance le côté du Sauveur mort, d'où coula du sang et de l'eau, ainsi qu'il est écrit dans saint Jean. Saint Hésychius, prêtre de Jérusalem, a composé son histoire, et les continuateurs de Bollandus en rapportent les Actes tirés d'un ancien manuscrit de la bibliothèque de l'Etat du Vatican.

On trouve à Prague une Rotonde (une chapelle-oratoire) qui est dédiée à Saint Longin.

Rotonde-oratoire Saint-Longin à Prague.

00:15 Publié dans L | Lien permanent | Commentaires (2)

vendredi, 14 mars 2025

14 mars. Saint Lubin, évêque de Chartres. 557.

- Saint Lubin, évêque de Chartres. 557.

Pape : Saint Pélage Ier. Roi de France : Childebert Ier.

" Mes frères, voici la prière que je fais aux prêtres qui sont parmi vous... Paissez le troupeau de Dieu qui vous est confié... non par force, mais de bon gré, selon Dieu : non en vue d'un gain sordide, mais par affection."

I, Pet., V.

Buste de saint Lubin. Eglise Notre-Dame . Louviers. Normandie.

Nous voyons dans cet illustre Prélat la vérité de ces paroles du Roi-Prophète : " Que Dieu retire, quand il lui plaît, les pauvres de la poussière et de la boue, pour les placer sur les trônes et les établir les princes de son peuple."

Il vint au monde dans un village près de Poitiers, du temps de Clovis Ier (dernière moitié du Ve siècle), sans aucune distinction du côté de la naissance ou de la fortune. De bonne heure il obéit à Dieu et à ses parents de la façon la plus édifiante. Sa jeunesse fut employée à labourer la terre ou à paître des boeufs qui servaient à l'agriculture. Cependant il eut, dès ce temps-là, un grand désir d'apprendre ; ayant rencontré un bon religieux, que quelques-uns appellent Novigile, qui probablement était de l'abbaye de Nouaillé, il le pria instamment de lui écrire toutes les lettres de l'alphabet autour de sa ceinture, afin qu'en allant et venant par les champs avec ses bètes, il pût aisément se les imprimer dans la mémoire et se rendre capable de quelque autre chose.

Deux moines viennent chercher saint Lubin. Vitrail de saint Lubin.

Cette industrie lui réussit si bien, qu'en peu de temps son esprit s'ouvrit, et il se mit en état d'entrer dans les écoles pour y étudier les sciences ; désirant se livrer à cette étude avec plus de liberté, et se voyant en âge de choisir une condition, il entra dans un monastère du pays (Ligugé selon les uns, Nouaillé selon d'autres), où il fut chargé de la fonction de cellérier, et du soin de marquer les heures. Il prenait beaucoup sur le temps de son sommeil pour le donner à l'étude ; mais comme sa lampe troublait le sommeil de ses frères, il mit un voile devant sa fenêtre pour arrêter la lumière.

Après avoir ainsi passé huit ans dans ce monastère, il désira visiter saint Avite, qui vivait en ermite dans le Perche. S'étant rendu dans ce pays, il y rencontra d'abord le diacre saint Calais, qui ne s'était pas encore séparé de saint Avite, pour se retirer dans le Maine ; ce grand maître de la vie spirituelle donna à notre Saint, entre autres avis, de ne s'attacher au service d'aucune église ou chapelle, parce que ce serait se rejeter dans le monde, et s'exposer à mal observer sa règle de religieux, et de ne point demeurer dans un petit monastère, parce que pour l'ordinaire on y observe mal l'obéissance, et que chacun veut y être maître. Quant à saint Avite, il conseilla à Lubin de passer encore quelque temps dans le cloitre avant de vivre dans les déserts.

Saint Lubin et deux autres moines arrivent dans un monastère.

Il prit donc le chemin de Lérins ; mais un moine de cette abbaye, qu'il rencontra, lui dit que l'air y était malsain : ce qui l'avait obligé, disait-il, à la quitter. ils allèrent ensemble à Javoux, où le bienheureux Hilaire, évêque de Mende, les reçut et les mit dans sa communauté. Ils sortirent bientôt de cette maison, grâce à l'inconstance du moine de Lérins, qui ne se trouvait bien nulle part, et entrèrent au monastère de l'île-Barbe, près de Lyon, attirés d'ailleurs par la réputation de l'abbé saint Loup, qui fut depuis évêque de cette ville. Au bout de quelque temps, le moine de Lérnis voulut encore emmener Lubin pour continuer avec lui son vagabondage, mais notre Saint laissa cet esprit volage partir seul, se sépara enfin définitivement de lui, et demeura encore cinq ans dans l'île-Barbe.

Saint Lubin et ses compagnons quittent un monastère.

Cependant une guerre avait éclaté entre les Francs et les Bourguignons. Ces derniers furent vaincus : les fils de Clovis se rendirent maîtres de la Bourgogne en 525. L'abbaye de l'île-Barbe fut envahie par les soldats, avides de pillage : ils n'y trouvèrent que Lubin avec un vieillard, qui n'avait pu prendre la fuite avec les autres moines. Le vieillard, à qui l'on demanda où étaient les trésors de la communauté, répondit que Lubin le savait mieux que lui ; les soldats s'adressèrent à Lubin, d'abord par les moyens de la douceur, puis, le trouvant incorruptible, ils eurent recours à la violence des tourments ; entre autres supplices, ils lui serrèrent la tète avec des cordes, lui lièrent les pieds, et le plongèrent ainsi à plusieurs reprises dans un gouffre, dit l'historien : ils le laissèrent pour mort sans avoir rien pu obtenir.

Saint Lubin accueilli par saint Avite.

Dieu lui rendit La santé, et, s'étant joint à des solitaires qu'il rencontra, Lubin les mena avec lui dans le Perche pour demeurer ensemble sous la discipline de saint Avite ; saint Lubin y remplit l'office de cellérier. A la mort de saint Avite, nos trois ermites se retirèrent dans le désert de Charbonnières, aux extrémités de la forêt de Montmirail, qui sépare la Beauce d'avec le Maine. Ils y firent trois cellules et passèrent ensemble près de cinq ans à servir Dieu loin du monde.

Mais la sainteté de Lubin se fit connaitre par des miracles : sa prière arrêta un ouragan qui détruisait les moissons, et un incendie qui dévorait les forêts, L'évêque de Chartres, nommé Ethérius, apprenant cela, l'ordonna diacre et l'établit abbé du monastère de Brou, dans le Perche ; il l'éleva ensuite à la prêtrise pour lui donner plus d'autorité sur les religieux : ce qui ne lui en donnait pas moins, ce furent ses vertus et ses miracles. Par le signe de la croix, il délivra deux énergumènes, tellement tourmentés et rendus furieux par les démons, qu'ils brisaient leurs chaînes. Ses religieux le priaient de se guérir lui-même d'un cancer qu'il avait dans les narines : il se contenta d'y appliquer de la cire bénite, attendant avec patience la volonté de Dieu ; au bout de 12 ans, il obtint, sans autre remède, une guérison complète de ce mal, généralement considéré comme incurable.

Sacre de saint Lubin.

Un des frères le vit pendant la nuit qui s'entretenait familièrement avec un personnage tout resplendissant de lumière : il demanda au Père quel était cet habitant de la gloire céleste, et apprit que c'était saint Avite. Saint Aubin, évêque d'Angers, allant visiter saint Césaire, évêque d'Arles, pria saint Lubin de l'accompagner ; le saint abbé y consentit. Lorsqu'il se vit en Provence, il fut vivement tenté de se retirer à Lérins pour échapper à sa charge de supérieur : mais saint Césaire l'en reprit fortement, lui faisant voir qu'il ne devait pas abandonner ainsi une maison que Dieu avait confiée à ses soins par le ministère de son évêque. Lubin, par cette remontrance, devint inquiet du sort de son troupeau ; il vint le rejoindre au plus tôt, et eut la consolation de le trouver dans le meilleur état.

Saint Lubin en visite pastorale.

Cependant, en 544, Ethérius passa de cette vie à une meilleure, et aussitôt chacun jeta les yeux sur notre saint religieux, pour l'élever à la dignité épiscopale. Ainsi il fut élu évêque de Chartres par les suffrages presque unanimes de tout le clergé, avec l'agrément du roi Childebert. Le Saint fit tout son possible pour n'être point chargé d'un si pesant fardeau, se jugeant incapable de le porter.

Jamais prélat n'eut plus de soin de son église. C'est lui, dit-on, qui, pour représenter les disciples de Jésus-Christ, fit monter le nombre des chanoines jusqu'à 72. Il leur prescrivit des règles très-saintes, pour avancer dans la vertu et pour célébrer les divins offices ; il les pourvut aussi de revenus suffisants pour leur entretien. Il réforma, par ses soins, plusieurs abus qui s'étaient glissés parmi le peuple, et le porta à l'exacte observance des commandements de Dieu et de l'Eglise. Il ne fut pas, en cela, peu assisté de saint Avite, dont il avait été disciple ; ce Saint, quoique déjâ dans la gloire, le visita souvent pour l'avertit des défauts de son clergé et lui prescrire la méthode qu'il devait suivre pour le gouverner saintement.

Ce qui le rendait plus recommandable, c'est qu'il ne trouvait point de malades, dans son diocèse, qu'il ne guérit par le crédit qu'il avait auprès de Dieu. Par sa seule prière, il remit en santé un hydropique dont les médecins désespéraient ; et un aveugle, qui avait perdu la vue depuis huit ans, la recouvrant dès qu'il eut fait son oraison pour lui. Une fille, possédée du malin esprit, fut délivrée en touchant avec foi le bord de son habit.

Deux jeunes garçons aussi possédés du démon, en furent également délivrés, en prenant d'un aliment que le Saint avait bénit ; il guérit encore plusieurs fiévreux et d'autres sortes de malades ; et, par le signe de la croix, qu'il fit en présence du roi Childebert, il éteignit un grand incendie qui s'était allumé dans Paris ; le Bréviaire de Chartres dit qu'il ressuscita une fille de Chateaudun, et la rendit en pleine santé à son père, appelé Baudelin.

Saint Lubin. Gravure. Grasset imprimeur. XVIIIe.

Un prêtre de Chartres, Caletricus, jeune homme d'une éminente sainteté, tomba dangereusement malade ; on n'attendait que l'heure de son dernier soupir. Saint Lubin lui voulut rendre visite : le voyant en péril, il lui administra lui-même le sacrement de l'Extrême-Onction : mais il reconnut bientôt que ce sacrement avait produit en lui son double effet, qui est de donner la santé du corps aussi bien que celle de l'âme ; alors, par un esprit prophétique, il prédit à ce bon prêtre, que non-seulement il relèverait de cette maladie, mais qu'il lui succéderait aussi sur le siège épiscopal. L'événement a vérifié cette prophétie, car il fut effectivement élu en sa place, et gouverna si bien son peuple, qu'il a mérité le titre de Saint après 12 ans de prélature.

Saint Lubin assista au cinquième concile d'Orléans, l'un des plus célèbres de France (549), et au second de Paris (551). Il avait déjà, à cette dernière époque, une maladie qui purifia, jusqu'à la fin de sa vie, sa vertu par de longues souffrances. Il fut appelé de Dieu pour recevoir la couronne de l'immortalité, l'an 557 ; son corps fut inhumé en l'église de Saint-Martin du Val, au faubourg de Chartres, où il a été religieusement conservé jusqu'au jour où les nouveaux briseurs d'images du XVIe siècle, les bêtes féroces Calvinistes, ont brûlé ses ossements sacrés et jeté ses cendres au vent ; il restait cependant son vénérable chef, qui se conservait fort dévotement en la grande église de Notre-Dame de Chartres, dans un reliquaire enrichi de pierres précieuses ; mais les bêtes non moins féroces de la révolution dépouilla l'église de Chartres de cette sainte relique : elle se trouve aujourd'hui dans l'église de Saint-Nicolas, à Blois. Depuis, on a retiré des ossements d'un cimetière où ils avaient été jetés à cette époque, il s'y en trouve certainement de saint Lubin, mais ils n'ont point été reconnus.

Aux confins du Vexin et du Beauvaisis, dans la commune d’Arronville, il existe un petit sanctuaire consacré à saint Lubin où l’on venait en pélerinage plonger les petits enfants pour leur donner force et santé. C’est là que Georges Cadoudal se cacha pour préparer son ultime tentative d'épargner à la France et à l'Europe les horreurs tragiques de la petite bête féroce révolutionnaire Bonaparte en organisant son exécution. Hélas, ce tyrannicide parfaitement légitime échoua.

La mémoire de saint Lubin est particulièrement honorée dans le Blésois, où plusieurs paroisses l'ont adopté pour patron. Une des plus anciennes églises de la ville de Blois lui était dédiée; cet édifice a disparu depuis bien des siècles, mais la rue où il s'élevait, a retenu le nom de Saint-Lubin, Il est aussi le patron de Rouvray, en Normandie.

Un grand nombre d'église lui sont naturellement dédiées au diocèse de Chartres (Rambouillet, Brou, etc.) et sa popularité fut très grande jusqu'au XVe siècle dans tout le Nord de la France.

On a représenté saint Lubin :

1. guérissant un possédé ;

2. ressuscitant la fille d'un homme qui l'avait reçu chez lui dans un de ses voyages. On l'a peint, dans cette circonstance, près du lit de la morte, quoiqu'à vrai dire le Saint eût fait ce miracle sans le savoir. Il s'était seulement aperçu d'un profond chagrin dans la famille et se mit en prières pour que Dieu la consolât. A peine avait-il terminé son oraison, que la morte se levait pleine de vie et de santé.

00:35 Publié dans L | Lien permanent | Commentaires (3)

jeudi, 13 mars 2025

13 mars. Sainte Euphrasie, vierge dans la Thébaïde. 412.

" O virginalis nuptiae

Per quas caro fit spiritus !

O dulce vinculum, jungitur

Quo mens Deo, menti Deus."

Par laquelle la chair devient esprit !

Ô doux noeuds, par lesquels

Dieu s'unit à l'âme et l'âme à Dieu."

Santeuil. Hymnes.

Sainte Euphrasie (ou Eupraxie, ou encore Euphrosine) était de race royale. Son père sénateur, Antigone, occupait l'une des charges les plus importantes à la cour de Constantinople. Sa mère, prénommée Euphrasie aussi, encouragea son époux à renoncer au monde, et à la mort de celui-ci, supplia l'empereur Théodose de prendre sa fille sous sa protection.

Notre sainte renonça bientôt à une brillante alliance, et fit distribuer aux pauvres ses immenses richesses pour ne penser plus qu'à servir Jésus-Christ. C'est un monastère de la Thébaïde qui eut la joie de la recevoir, et elle en devint bientôt, malgré sa jeunesse, l'édification et le modèle.

Dès sa douzième année, elle pratiqua les jeûnes du monastère, et ne mangea qu'une fois le jour ; plus tard, elle demeura jusqu'à deux ou trois jours sans prendre de nourriture ; elle put même parfois jeûner sans manger, une semaine entière. Les occupations les plus viles avaient sa préférence : cette fille de prince balayait le couvent, faisait le lit de ses soeurs, tirait de l'eau pour la cuisine, coupait du bois, et faisait tout cela avec une joie parfaite.

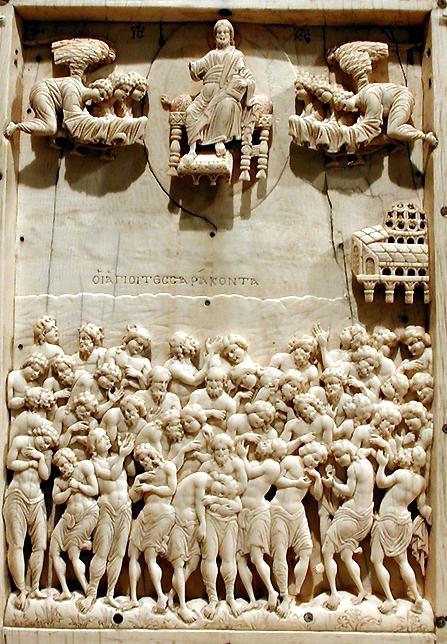

Sainte Euphrasie prenant l'habit. Vies de Saints. Henri. XIIIe.

Pour éprouver son obéissance, l'abbesse lui commanda un jour de transporter d'un endroit du jardin à l'autre d'énormes pierres que deux soeurs ensemble pouvaient à peine mouvoir. Elle obéit sur-le-champ, saisit les pierres les unes après les autres et les transporta sans difficulté au lieu indiqué. Le lendemain, elle dut les reporter à leur première place. Pendant trente jours on l'employa au même travail, sans qu'on put remarquer sur son visage aucune marque d'impatience.

Le démon, furieux de voir tant de vertu dans une frêle créature, lui fit une guerre acharnée. Un jour, il la jetait dans le puits où elle tirait de l'eau ; une autre fois il la renversait sur la chaudière d'eau bouillante où elle faisait cuire le maigre repas de ses soeurs ; mais la jeune sainte appelait Jésus à son secours et se riait des vains efforts de Satan. Les attaques les plus terribles furent celles où le malin esprit lui représentait, pendant son sommeil, les vanités et les plaisirs du siècle qu'elle avait quittés ; mais elle en triomphait par un redoublement de mortifications et par le soin de découvrir à son abbesse tous les pièges de son infernal ennemi.

Sainte Euphrasie. Gravure. Jacques Callot. XVIe.

On représente sainte Euphrasie embrassant un crucifix, pour rappeler cette circonstance de sa vie où, considérant un crucifix, elle crut voir dans ses bras ouverts une invitation à l'embrasser, et où elle courut l'environner de ses bras d'enfant, pour lui promettre de n'avoir jamais d'autre amour.

00:15 Publié dans E | Lien permanent | Commentaires (3)

mercredi, 12 mars 2025

12 mars. Saint Grégoire le Grand, pape, docteur de l'Eglise. 604.

- Saint Grégoire le Grand, pape, docteur de l'Eglise. 604.

Papes : Pélage II (prédécesseur, 590+) ; Sabinien (successeur). Empereurs d'Orient : Justinien Ier, Phocas.

" Il a principalement exceller en trois choses : à prier, à lire et à méditer."

Bx. Jacques de Voragine. Serm. II, de S. Gregor.

" Pour juger du mérite d'un pasteur, il faut considérer par quelle voie il est parvenu à la suprême dignité, de quelle manière il y a vécu, comment il y a enseigné, et s'il y est entré bien avant dans la connaissance de ses infirmités."

Saint Grégoire le Grand, Pastoral.

La taille de certaines des notices mises en ligne sur Hodie est importante. Dans nos temps si difficiles, si tragiques, où tout au plan naturel est organisé pour la damanation du plus grand nombre d'âmes possible, nous savons que la vie des Chrétiens n'est pas moins sollicitée que celle des pauvres gens qui ne le sont pas ou plus. Ce parti pris sera maintenu car si nous devons accorder chaque jour un peu de temps à Notre Père des cieux et à ses saints, autant que ce temps soit nourri aussi solidement que possible. Le lecteur ne saurait nous tenir rigueur de la longueur de telle ou telle notice ; celle du très grand pape saint Grégoire le Grand nous donnant l'occasion de cette précision.

Saint Grégoire naquit à Rome, un peu avant 540. De la famille sénatoriale des Anicii, il comptait le pape saint Félix III (que l’on fête au 1er mars) parmi ses ancêtres. Son père, nommé Gordien, était sénateur et semble avoir été chargé d'administrer au point de vue civil l'une des 7 régions de Rome. Sa mère, nommée Sylvie, sanctifia ses dernières années dans la retraite près du portique de la basilique de Saint-Paul.

Selon saint Paul-Diacre, saint Grégoire suivit les cours de l'université de Rome et y fit de grands progrès dans les lettres, la rhétorique et la dialectique. Mais les influences de la maison paternelle contribuèrent surtout à développer en lui les sentiments religieux, il aimait surtout à méditer les Livres saints.

Vers 573, après avoir fait ses preuves dans quelque emploi subalterne, il était devenu préfet de la ville de Rome. Les temps étaient difficiles, Grégoire comprit vite qu'il n'était pas fait pour une telle charge : il se décida à tout quitter pour se donner entièrement à Dieu. La mort de son père le rendait l'un des riches propriétaires de Rome. Il consacra la plus grande partie de ses richesses à doter des monastères, six en Sicile et en plus celui qu'il établit dans la demeure de son père, au Cliuus Scauri sur le mont Coelius, près de la basilique des Saint-Jean-et-Saint-Paul, sous le vocable de l'Apôtre saint André. Dans cette demeure il s'enferma pour s'y former à la vie régulière, uniquement pour obéir et non pour gouverner. Comme il l'a écrit lui-même, un saint religieux nommé Valentio était à la tête de ce monastère.

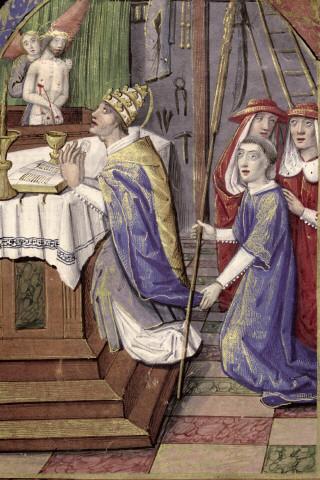

Messe de saint Grégoire le Grand. Heures à l'usage d'Autun. XIVe.

La règle bénédictine y était-elle en vigueur ? C'est une question qui est restée pendante, bien que l'affirmative paraisse prévaloir. Grégoire a dit seulement que ses années dans cette maison furent des années de joie parfaite ; il s'y considérait comme ayant abordé au port et sauvé du naufrage. Son débile estomac s'accommodait mal du jeûne, ce qui lui causait un réel chagrin, mais cette infirmité devait durer autant que sa vie.

Il ne devait pas rester dans cette retraite où se plaisait son âme contemplative. Le pape Pélage II (579-590), au début même de son pontificat, décida d'attacher Grégoire à son service. Il l'ordonna diacre, non pas pour le service des régions ecclésiastiques de Rome, mais pour l'envoyer comme apocrisiaire (apocrisiaire désigne un ambassadeur, un messager ou un représentant ecclésiastique du souverain Pontife. Il s'agissait, en l’occurrence, d'intéresser à la cause de l'Occident l'empereur Tibère II qui paraissait s'en soucier assez peu et ne pouvait guère y être amené par le patriarche Eutychios).

Saint Grégoire avait amené quelques moines de Saint-André avec lesquels il put reprendre les pratiques de la vie monastique. Les conférences qu'il leur donna formèrent comme le noyau du grand traité qui a pour titre " Les morales ". Saint Grégoire a raconté dans cet ouvrage (XIV, 72-74.) la discussion qu'il eut avec Eutychios au sujet de la condition des corps ressuscités. Selon le patriarche, notre corps était subtil par l'efficacité d'un pouvoir spirituel et palpable en vertu de sa nature. Grégoire lui opposa les paroles de Jésus-Christ après sa résurrection (Luc., XXIV, 39.) :

" Voyez mes mains et mes pieds ; un esprit n'a pas chair et os comme vous voyez que j'ai."

Tibère intervint, se fit exposer le sujet du désaccord, pesa les allégations et jugea que la vérité était du côté de Grégoire. Eutychios ne se rendit qu'avec peine ; cependant sur son lit de mort, il se rétracta.

Le saint apocrisiaire fut témoin de la mort de Tibère II et de l'avènement de Maurice en 582. Deux ans plus tard, il consentit à tenir sur les fonts du baptême le fils du nouvel empereur auquel fut donné le nom de Théodose. Il ne put cependant obtenir pour l'Italie tous les secours qu'il aurait souhaités. Le Séjour à la cour impériale lui fournit l'occasion de contracter de saintes amitiés ; la plus remarquable fut celle qui s'établit entre lui et saint Léandre, archevêque de Séville (fêté au 27 février). Ce dernier était venu à Constantinople plaider la cause d'Herménégilde qui voulait s'assurer l'appui des Byzantins. Cette rencontre explique la dédicace que Grégoire fit à Léandre de ses " Morales sur Job ".

La mission à Constantinople était devenue de plus en plus délicate pour Grégoire ; Rome insistait pour lui faire tenter l'impossible en vue d'obtenir des troupes pour l'Italie ; l'empereur le considérait comme un importun dont les demandes répétées lui étaient à charge. Ce fut probablement au printemps de 586 que l'archidiacre Laurent fut envoyé à Constantinople pour remplacer Grégoire. Celui-ci put rentrer à Rome ; il y rapportait, dit-on, un bras de saint André et la tête de saint Luc, don de l'empereur à son monastère de Saint-André au mont Coelius. Pour un temps, Grégoire espérait pouvoir goûter dans ce séjour les douceurs du repos et de la solitude. Peu après son retour, il y fut nommé abbé en remplacement de Maximien, qui sans doute démissionna en sa faveur.

L'abbatiat de Grégoire fut marqué par de nouvelles austérités et une rigueur dans l'observance de la discipline monastique. Le fait suivant en fournira une preuve (Dialogues, 1. IV, c. 55.). Il y avait au monastère de Saint-André un moine nommé Justus ; fort habile médecin, il avait maintes fois soigné Grégoire lui-même au cours de ses fréquentes indispositions. Ce moine avait un frère nommé Capiosus. Tombé dangereusement malade, Justus avoua à Copiosus qu'il détenait trois pièces de monnaie cachées dans un tiroir de sa cellule. Grégoire informé de cette infraction à la règle de la pauvreté, en éprouva une sainte horreur.

Il voulut faire un exemple et envoya dire au prieur nommé Pretiosus :

" Veillez à ce qu'aucun des frères ne visite Justus sur son lit de mort ; que personne ne lui porte une parole d'encouragement. Lorsque son heure dernière arrivera, et qu'il demandera la présence des frères, Copiosus lui dira :

" Tous les frères vous détestent à cause de l'argent que vous avez caché."

Qu'ainsi du moins, au dernier moment, il ait regret de sa faute et que sa douleur le purifie de son péché. Quand il sera mort, on n'enterrera pas son corps à côté de celui des autres frères ; on lui creusera une fosse dans quelque cloaque, on y jettera son corps avec les 3 pièces de monnaie en disant :

" Que ton argent périsse avec toi !"

Après quoi, on couvrira de terre sa dépouille."

La sentence de Grégoire fut exécutée. Justus eut une pénible agonie ; il mourut et fut enterré de la manière prescrite. Tous les bons moines en furent remplis de terreur, et jetèrent hors de leurs cellules même les objets sans valeur que la règle autorisait. Trois jours après la mort de Justus, l'abbé radouci, manda le prieur Pretiosus et lui dit :

" Voici quelque temps que notre frère mort est dans les tourments, nous devons maintenant lui montrer quelque charité et essayer de lui procurer quelque soulagement. Allez donc et pendant les trente jours qui vont suivre, offrez pour lui le saint Sacrifice ; qu'il ne se passe aucun jour durant cet intervalle sans que la divine victime soit offerte pour sa délivrance."

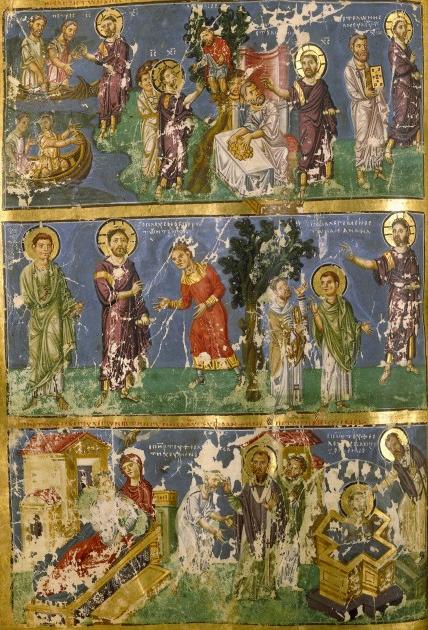

Conversion du père de st Grégoire. Manuscrit grec du IXe siècle.

Le prieur exécuta cet ordre comme le précédent, et Grégoire, au milieu d'autres soucis, oublia cette affaire. Une nuit cependant, l'âme de Justus apparut à son frère Copiosus et lui dit :

" Jusqu'à ce jour, j'ai été dans la peine, maintenant je suis bien, car aujourd'hui, j'ai reçu la communion."

Copiosus tout joyeux, alla aussitôt trouver Grégoire et lui rapporta ce qu'il venait de voir et d'entendre. Constatation faite, on trouva que la vision avait eu lieu le trentième jour où la messe était dite pour le repos de l'âme de Justus. Grégoire en conclut que cette oblation avait délivré de ses peines l'âme du moine défunt.

Sous la conduite de son abbé, le monastère de Saint-André fut une véritable école de sainteté. Parmi ceux qui se sanctifièrent dans ses murs et l'illustrèrent dans la suite, on peut citer Maximien dont nous avons déjà parlé ; Marinien, qui devint archevêque de Ravenne ; Sabinus, le futur évêque de Gallipoli ; Augustin, le futur apôtre de l'Angleterre ; les frères Antoine et Jean, mentionnés dans les Dialogues (1. IV, c. 47.). A l'abbatiat de Grégoire on rattache la publication des " Morales sur Job ", qu'il dédia à Léandre, puis l'incident connu des jeunes esclaves anglo-saxons rencontrés sur le marché de Rome. Rentré dans son monastère après cette rencontre, Grégoire prit la résolution de conduire lui-même dans cette contrée inconnue des missionnaires pour l'évangéliser. Pélage II, après avoir refusé d'abord de sanctionner ce projet, y avait consenti, et un matin dans le plus grand secret, Grégoire accompagné de quelques moines, s'échappait de Rome et se dirigeait vers le Nord. Mais après trois jours de marche, des messagers arrivaient de Rome, atteignaient les fugitifs et signifiaient à Grégoire de la part du pape qu'il devait revenir sans délai. Le peuple se soulevait et réclamait le retour de l'archidiacre. Grégoire rentra dans Rome, mais sans abandonner le projet que nous le verrons exécuter plus tard.

Messe de saint Grégoire le Grand. Missel à l'usage d'Auxerre. XIVe.

Durant les années qui suivirent, Grégoire servit de secrétaire au pape Pélage. L'inondation dévasta Rome en 589 et 590 ; elle amena la peste dont le pape fut une des premières victimes. Le clergé, le sénat et le peuple tombèrent d'accord pour élever Grégoire sur le trône pontifical. Effrayé d'une pareille charge celui-ci résista de tout son pouvoir, écrivit même à l'empereur Maurice pour lui demander de ne pas confirmer l'élection. Le préfet de Rome intercepta la lettre et y substitua un rapport officiel sur l'élection du nouveau pontife. En attendant la réponse, Grégoire dut prendre l'administration du siège vacant.

Comme la peste continuait ses ravages, il invita les fidèles de la cité à fléchir la colère divine par un grand acte de pénitence. Il monta à l'ambon de la basilique de Saint-Jean-de-Latran :

" Frères bien-aimés, la mort frappe à coups redoublés... Nous à qui elle laisse encore le temps de pleurer, livrons-nous à la pénitence."

Puis, il traça l'ordre et la manière dont devait se faire la solennelle supplication :

" Le clergé partira de l'église des Saints-Martyrs-Côme-et-Damien, avec les prêtres de la sixième région ; les abbés et les moines partiront de l'église des Saint-Gervais-&-Saint-Protais avec les prêtres de la quatrième région ; les abbesses et leurs communautés partiront de l'église des Saints-Pierre-et-Marcellin avec les prêtres de la première région ; les enfants réunis dans l'église des Saints-Jean-et-Paul en sortiront avec les prêtres de la deuxième région ; les laïques assemblés dans l'église de Saint-Étienne, premier martyr, en sortiront avec les prêtres de la septième région ; les veuves partiront de l'église de Sainte-Euphémie avec les prêtres de la cinquième région ; enfin les femmes mariées partiront de l'église de Saint-Clément avec les prêtres de la troisième région."

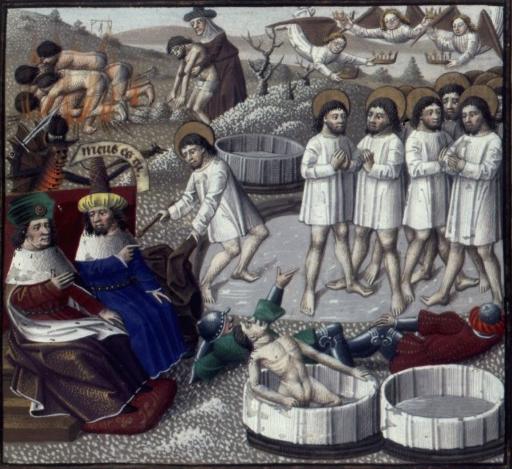

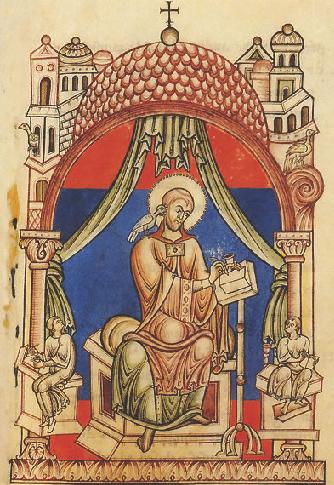

Sacramentaire de Marmoutier à l'usage d'Autun. IXe.

Tel est l'ordre de ce qu'on a appelé la Litanie septiforme, d'après Grégoire de Tours, (Hist. Franc., X, 1.).

" De chacune de ces églises, nous sortirons en récitant des prières et en versant des larmes ; nous nous rejoindrons tous à la basilique de la Sainte-Vierge-Marie, et nous continuerons là nos prières et nos supplications."

A cette procession, on a rattaché le fait de l'apparition d'un Ange au-dessus du môle d'Adrien : cet Ange remettait une épée dans le fourreau et l'acte fut interprété comme l'indication de la cessation de la peste. Le détail a été consigné dans les récits du Xe siècle, et, depuis cette époque, on plaça un ange au-dessus du môle qui reçut le nom de château Saint-Ange. A une date ultérieure, on a raconté qu'une voix fut entendue chantant l'antienne Regina coeli laetare, et à cette occasion Grégoire prononça l'invocation Ora pro nobis Deum, qui depuis ce temps a terminé ladite antienne.

Saint Grégoire dictant à ses scribes.

Vers la fin d'août 590, arriva enfin de Constantinople la confirmation de l'élection de Grégoire par l'empereur Maurice. Le nouvel élu chercha à se dérober par la fuite, et 3 jours durant resta caché dans une grotte. A la fin, une colonne de lumière manifesta sa présence dans cette caverne; on l'en tira de force pour le conduire à la basilique de Saint-Pierre où il fut intronisé (3 septembre).

Le gouvernement de l'Église de Rome avait été rendu difficile par les hérésies des deux siècles précédents ; ces hérésies désolaient encore l'Orient ; le schisme, conséquence de la querelle des Trois-Chapitres, existait encore en Istrie et en Gaule ; en Afrique les donatistes s'élevaient de nouveau contre les catholiques ; l'Espagne venait à peine de sortir de l'arianisme ; en Gaule dominaient encore les barbares et en Italie les féroces Lombards. Le clergé se démoralisait ; les moines se relâchaient.

Saint Grégoire lui-même a fait un tableau assez sombre de la situation. Aux congratulations qui lui arrivaient, il répondait par des lamentations du genre de celle-ci :

" Avec la charge d'évêque, me voilà lié de nouveau au monde plus étroitement que je n'étais comme laïque. J'ai perdu la joie profonde de mon repos ; extérieurement c'est une élévation ; intérieurement, c'est une chute... Ballotté par les vagues des affaires, la tempête gronde au-dessus de ma tête, et je puis dire avec le psalmiste :

" Je suis plongé dans l'abîme des eaux et les vagues passent au-dessus de ma tête. Lorsque j'ai rempli ma tâche journalière, j'essaie de rentrer en moi-même et je ne le puis; des peines tumultueuses et vaines me ressaisissent."

Saint Grégoire le Grand dictant la musique d'un chant.

A Jean de Constantinople qui avait voulu échapper comme lui au fardeau de l'épiscopat, il écrivait :

" Puisque dans ma faiblesse et mon indignité, j'ai reçu le commandement d'un vaisseau vieux et tristement ballotté, je vous conjure par le Tout-Puissant de m'aider de vos prières dans le danger où je suis ; vous le pouvez d'autant mieux que vous vous tenez loin des vagues tumultueuses qui nous enveloppent."

Cependant Grégoire n'entendait pas refuser de travailler à l'oeuvre de Dieu. Il avait parfaitement conscience des devoirs qui s'imposaient à lui : il en a retracé le tableau dans son Pastoral, admirable traité des devoirs d'un évêque, publié à cette époque en réponse à l'un de ses frères dans l'épiscopat (peut-être Jean de Ravenne ou Jean de Constantinople). Le traité fut accueilli avec enthousiasme, non seulement par le destinataire immédiat, mais par tous les prélats ayant charge d'âmes ; il exerça une influence considérable dans les siècles suivants.

Dans Grégoire, pape, on peut considérer séparément, le Chef spirituel de l'Église romaine, le protecteur du monachisme, le zélé missionnaire et l'administrateur temporel.

Saint Grégoire remettant et dédiant son ouvrage " Moralia in Job "

Chef spirituel de l'Eglise de Rome. L'oeuvre de Grégoire fut considérable.

I. A Rome et dans les diocèses suburbicaires.

Il alla d'abord au plus pressé, veiller à ce que personne n'eût à souffrir de la famine. Il y eut dans chaque division ecclésiastique, un bureau de charité présidé par un diacre, un administrateur général pour la distribution des vivres. Le pape lui-même se considérait comme responsable de ceux qui mouraient de faim ; chaque jour il recevait à sa table 12 étrangers auxquels il lavait les mains avant le repas. Une fois, il aperçut un treizième convive qu'il était seul à voir ; l'ayant pris à part après le repas, il en tira cette réponse qu'il était l'Ange de Dieu chargé de le garder et de satisfaire à toutes ses demandes.

Au spirituel, Grégoire mit en pratique ses principes sur l'obligation de prêcher qui incombe aux évêques. Il fit lui-même l'homélie dans les églises où avait lieu la station. Ayant organisé le service des stations, il tenait à prêcher lui-même à la messe solennelle. Beaucoup de ses homélies ont été conservées, notamment les quarante sur les Évangiles. Dans un synode tenu à Rome en 595, il établit un certain nombre de réformes, conséquences de la constitution donnée à sa maison pontificale ; il défendit de choisir les diacres uniquement à cause de leur belle voix ou de leur habileté à diriger un choeur, ordonna de prendre parmi les clercs les gens de sa domesticité, prohiba de prélever des droits pour l'ordination, l'imposition du pallium, etc.

En matière de liturgie, on lui attribue communément cinq innovations :

- l'addition des mots diesque nostros... disponas, dans la prière Hanc igitur du canon de la messe ;

- la récitation du Pater à la fin du canon ;

- le chant de l'Alleluia à la suite du Graduel, même en dehors du temps pascal sauf pour le temps de la Septuagésime et du carême ;

- l'interdiction de la chasuble aux sous-diacres ;

- la défense aux diacres de chanter autre chose que l'Évangile.

Saint Grégoire le Grand écrivant sous l'inspiration du Saint-Esprit.

Jean-Diacre lui attribue encore une révision du Sacramentaire, de l'Antiphonaire, etc. Nous ne pouvons entrer davantage dans le détail des oeuvres liturgiques du grand pape. Les liturgistes ont publié à ce sujet de nombreux travaux auxquels nous renvoyons le lecteur. Grégoire encouragea de tout son pouvoir la vénération que le peuple rendait aux reliques des saints, bien qu'il autorisât difficilement le transfert partiel ou total de leurs ossements. Cette dernière pratique n'existait pas à Rome au temps de saint Grégoire ; Grégoire de Tours atteste qu'elle se propageait beaucoup en Gaule.

Dans les diocèses suburbicaires, Grégoire exerça ses pouvoirs de métropolitain sur les évêchés d'Ostie, Porto, Silva Candida, Sabine, Préneste, Tusculum et Albano.

II. Dans les autres Églises d'Occident.

Il agit comme patriarche sur les Églises d'Italie, de Corse, de Sicile, de Sardaigne, et même au delà de ces limites. Dans ce but, il se mit en contact plus direct avec ces Églises par l'établissement de vicaires apostoliques, il voulut que les synodes y fussent plus fréquents, que le clergé fût assujetti au célibat, s'adonnât à la pratique des vertus ; il veilla sur l'élection des évêques et rappela ceux-ci au respect de la discipline ecclésiastique. La manière dont il s'exprime au sujet d'un Paschase, élu évêque de Naples et d'autres encore, donne une idée peu favorable du clergé d'Italie au VIe siècle.

Messe de saint Grégoire le Grand. Missel à l'usage d'Auxerre. XIVe.

En Afrique, l'influence de l'arianisme telle qu'on la voyait au temps des Vandales avait disparu, mais on trouvait encore des traces du donatisme. Grégoire pour éteindre ce schisme se proposait d'établir Columbus, évêque de Numidie, comme son vicaire apostolique. En Espagne où Hécarède venait d'abandonner l'arianisme, Grégoire conserva les relations les plus étroites avec Léandre auquel il envoyait le pallium.

Dans les Gaules, il donnait le pallium à Virgile d'Arles et l'établissait son vicaire apostolique, il entretenait une correspondance avec Brunehaut et l'exhortait à user de son pouvoir pour obtenir la correction du clergé et la conversion des païens ; il blâmait Serenus, évêque de Marseille, d'avoir détruit certaines images - la Provence était dans la zone d'influence administrative de l'Eglise de Rome, au contraire du restant de l'Europe occidentale, ce qui explique les styles d'interventions divers selon les interlocuteurs. Il écrivait aux évêques d'Irlande éprouvés par la persécution. Partout, il tenta d'établir une étroite dépendance de certaines Églises autocéphales vis-à-vis du siège de Rome ; il se réservait de traiter les procès en appel, d'approuver les décisions des synodes.

Saint Grégoire dictant à ses scribes.

III. En Orient.

Nous nous bornerons à signaler ici la conduite de Grégoire vis-à-vis du patriarche Jean le Jeûneur, l'austère évêque de Constantinople. En un synode tenu l'an 588, ce dernier s'était attribué le titre " d'évêque universel ". Le pape saint Pélage II protesta immédiatement contre cette prétention, et lorsque Grégoire fut élevé sur le siège apostolique de Rome, sans renouveler une protestation formelle, il envoya par son représentant des observations à l'ambitieux prélat. Peu de temps après, l'occasion se présenta d'affirmer sa position de siège d'appel aussi vis-à-vis de l'Église de Constantinople.

Deux prêtres, Jean de Chalcédoine et Athanase, accusés et convaincus d'hérésie au tribunal de Jean le Jeûneur, furent non seulement condamnés, mais eurent à subir de mauvais traitements ; ils firent appel à l'évêque de Rome. Grégoire commença par demander au patriarche de Constantinople des explications sur cette affaire ; celui-ci répondit d'une façon évasive. Sur quoi, le pontife manifesta sa surprise ; prenant en main la cause des deux accusés, il constata que le premier avait été faussement condamné comme hérétique, il lui donna l'absolution et le renvoya à Constantinople, porteur de lettres pour le patriarche et pour l'empereur. Le cas du second prêtre Athanase était un peu plus compliqué ; Grégoire l'examina, et reconnaissant non coupable ce second accusé, il le renvoya dans son monastère avec autorisation d'y reprendre son rang.

Nonobstant cette double rectification de jugement, Jean le Jeûneur persista à revendiquer le titre d'évêque universel - patriarche " oecuménique ". Quand il vint à mourir, l'empereur Maurice fit nommer comme patriarche Cyriaque, l'économe de l'Eglise de Constantinople, et écrivit à Grégoire pour le disposer favorablement envers l'élu : il l'invitait en même temps à ne pas troubler davantage l'Église pour un vain titre. Querelle de titres ou soif de pouvoir temporel ? Pour la question des titres, Grégoire fut en tout cas le premier des papes à se proclamer dans ses actes officiels " serviteur des serviteurs de Dieu ".

Saint Grégoire le Grand enseignant. Vita s. Gregorii Magni. XIIe.

Protecteur des moines et zélé missionnaire.

I. Grégoire, durant son pontificat, favorisa le développement du monachisme comme il est communément admis que la Règle bénédictine fut en vigueur dans le monastère de Saint-André au mont Coelius, on comprend que les observateurs de cette règle dont il a vanté la discrétion, aient été l'objet de ses prédilections. Il les installa dans son palais du Latran pour pouvoir mener avec eux la vie de communauté ; nous avons déjà nommé quelques-uns de ces moines, comme le diacre Pierre, Maximien, le futur évêque de Syracuse, Augustin et Mellitus les futurs missionnaires de la Grande-Bretagne, etc.

Avec eux, Grégoire tâcha de réaliser l'idéal de la perfection religieuse. Un de ses premiers actes pontificaux fut d'introduire en Corse la vie conventuelle ; il voulut que la ferveur régnât dans ces maisons, attacha une grande importance à l'observation de la pauvreté, défendit que les moines ne fussent mêlés aux affaires temporelles. Deux légères innovations à la règle monastique lui sont dues; il fixa un âge minimum au-dessous duquel une religieuse ne pouvait pas être nommée abbesse, il prolongea la période du noviciat qui devait durer deux ans.

Pour l'admission dans les monastères des personnes investies d'une charge ou astreintes à certaines obligations, Grégoire entra en conflit avec l'empereur. L'édit impérial de 593 quant à l'entrée dans les ordres paraissait sage au pontife, mais la prohibition à ces mêmes personnes d'entrer en religion lui parut exorbitante et il en écrivit aussitôt à l'empereur Maurice :

" Cette défense m'a rempli de terreur car elle me paraît fermer l'entrée du Ciel à beaucoup d'âmes, s'il est des hommes qui peuvent mener une vie religieuse dans le monde, il en est d'autres qui ne peuvent opérer leur salut à moins de tout quitter... Dieu vous a donné le pouvoir pour aider les hommes dans la poursuite du bien, pour que le royaume terrestre serve au royaume céleste. Et maintenant il est dit qu'un homme une fois enrôlé dans la milice terrestre ne peut plus devenir le soldat du Christ, tant qu'il n'a pas achevé la durée de son service ou qu'il n'en a pas été exempté. Or voici ce que Jésus-Christ vous fait dire par ma bouche : C'est à moi que vous êtes redevable de votre dignité d'empereur. J'ai confié mes prêtres à votre charge, pourquoi voulez-vous retirer vos soldats de mon service ? Quelle réponse ferez-vous au Seigneur au jour du jugement ?"

Saint Grégoire Le Grand inspiré par le Saint-Esprit.

La lettre était adressée à Théodore, médecin de l'empereur avec prière de la transmettre quand il jugerait l'occasion favorable. Des concessions durent être faites de part et d'autre car en 597 Grégoire écrivant aux métropolitains d'Italie et d'Illyrie, ainsi qu'aux évêques de Sicile, leur interdisait de recevoir dans les monastères tout officier de la cour (curialis) qui n'aurait pas été dégagé de ses obligations envers l'État, et tout soldat dont on n'aurait pas enquêté la vie antérieure ; il prescrivait ensuite d'assujettir les sujets reçus à un noviciat de 3 ans.

Grégoire fut encore le premier pape qui ait sauvegardé les droits des moines vis-à-vis des évêques il établit une distinction entre les moines et les membres du clergé paroissial. Par la protection accordée aux religieux, il les abritait contre les exigences exagérées des évêques : il pensait que l'ordre monastique ainsi organisé servirait mieux les intérêts de l'Eglise ; il en faisait un puissant levain pour féconder l'Église et la société du Moyen Age.

II. Ayant contribué au développement des Bénédictins, Grégoire voulut en faire des missionnaires. Son élévation au siège de Rome ne lui fit point oublier son dessein de convertir les Anglo-Saxons, comme l'attestent ses lettres, par exemple, à Syagrius d'Autun, au prêtre Candide (1. IX, 108 ; VI, 7.).

En 596, malgré l'existence d'Eglises dans ces Iles depuis presque 6 siècles, il choisit pour nouveaux apôtres de la Grande-Bretagne les religieux de Saint-André au mont Coelius et leur donna pour chef, Augustin, prieur de cette maison. 40 moines partirent de Rome pour traverser la Gaule. A peine arrivés à Aix-en-Provence, après être passés par Lérins et Marseille, ils prirent peur tant on leur fit une sombre peinture du peuple anglo-saxon. Augustin dut retourner à Rome pour exposer les difficultés d'une telle entreprise, il revint bientôt avec une lettre d'encouragement pour eux-mêmes et des lettres de recommandation auprès des évêques des villes qu'ils devaient traverser. Le récit de cette mission et de ses succès appartient à la vie de saint Augustin (que l'on fête le 28 mai).

Saint Grégoire le Grand. Epistulaei. XIe.

Lorsqu'au printemps de 598, Laurent et Pierre, envoyés de Grande-Bretagne à Rome, vinrent rendre compte de la mission, Grégoire ne put retenir sa joie ; il en envoya jusqu'en Orient l'heureuse nouvelle :

" Le porteur de vos lettres, écrivait-il à Euloge, patriarche d'Alexandrie, m'a trouvé et me laisse malade. Mais Dieu m'accorde la joie de l'âme pour tempérer l'horreur de ma souffrance corporelle... Voici que je reçois la nouvelle de l'heureux succès des moines envoyés chez les Anglais ; Augustin et ses compagnons ont fait tant de miracles qu'ils semblent approcher du temps des apôtres. Plus de 10.000 Anglais ont été baptisés par eux d'un seul coup." (Epist., VIII, 30.).

Grégoire félicitait en même temps Augustin. Laurent et Pierre semblaient pressés de retourner en Angleterre ; le pontife les fit attendre jusqu'à l'été de 601, leur donna pour compagnons de nouveaux missionnaires bénédictins, avec des lettres pour Éthelbert et Berthe, et trois lettres pour Augustin. Il félicitait le roi et la reine ; quant à Augustin, il le mettait en garde contre les dangers de l'orgueil et de la présomption, lui concédait le pallium et lui donnait ses instructions pour constituer la nouvelle Église d'Angleterre. Enfin dans sa troisième, il répondait à un certain nombre de questions d'Augustin sur l'usage à faire des offrandes des fidèles, la constitution de la liturgie, la règle à suivre pour les mariages entre parents, etc.

L'administrateur temporel de l'Eglise de Rome. Grégoire excellait à porter son attention sur les points les plus divers, diplomatie, art militaire, jurisprudence, etc. Il fut tout à la fois ardent patriote quand il négociait avec les empereurs et les rois, austère reclus quand il traitait de mysticisme, homme de finances quand il gérait les intérêts matériels.

Les troubles dont l'Italie fut le théâtre augmentèrent le patrimoine de saint Pierre ; des familles entières reléguées en Orient ou forcées de se retirer dans les monastères firent au Saint-Siège l'abandon de leurs biens. Grégoire eut ainsi des possessions en Italie, Sicile, Sardaigne, Corse, Dalmatie, Gaule et Afrique ; des agents spéciaux investis de larges pouvoirs les administrèrent en son nom. En Italie, le pape se préoccupa du rachat des captifs tombés aux mains des Lombards ; il mit les plus grands soins à exercer la charité sous toutes ses formes, et le seul reproche qu'on pût lui faire fut de ne pas savoir limiter ses générosités.

Saint Grégoire le Grand. Heures à l'usage de abbaye de Cîteaux. XIIe.

Dans la détresse, il recourut aux pouvoirs civils : il se trouva dans une situation difficile vis-à-vis des Lombards, et pour les chasser de la campagne de Rome, il ne comptait aucunement sur l'assistance de Ravenne. Une attaque de Rome était toujours possible, et ce fut sous le coup de cette crainte que Grégoire prononça ses homélies sur Ezéchiel : il y appliquait au temps où il vivait la situation de Jérusalem et du Temple menacés. Lorsque Agilulf, roi des Lombards, vint assiéger Rome, la confusion régna dans la ville ; on recourut à Grégoire qui dut interrompre ses explications sur Ézéchiel pour inviter le peuple à la pénitence. Agilulf impressionné sans doute par l'idée qu'un pouvoir mystérieux veillait sur la cité, retira ses troupes. Jusqu'à la fin de ses jours, Grégoire dut travailler sans relâche à conclure la paix par son action sur Théodelinde : on put dire que durant tout ce temps, le sort de Rome et de l'Italie fut entre ses mains.

Dans ses relations avec les officiers de l'empire, Grégoire tint à voir les deux autorités distinctes, mais concourant néanmoins au bien commun chacune dans sa sphère. Il ne lui répugnait pas d'appeler à son aide le bras séculier pour la répression du paganisme, de l'hérésie ou du schisme, mais il ne souffrait pas que les évêques intervinssent dans les affaires purement temporelles, sauf en de rares occasions. Personnellement, il observa ces règles générales à l'égard des officiers de l'empire. Il évitait tout choc et toute collision, mais quand il remarquait quelque méfait, il n'hésitait pas à intervenir, soit en protestant auprès des autorités supérieures, soit en faisant appel à l'empereur lui-même. Ainsi on le vit s'adresser à l'impératrice Constantina pour faire cesser un scandaleux état de choses en Sicile, Corse et Sardaigne. Lorsque l'empereur, personne sacrée aux yeux des peuples, dépassait ses droits, Grégoire n'intervenait qu'à toute extrémité, avec beaucoup de ménagements.

Ses ennemis ont vivement attaqué son attitude vis-à-vis de l'usurpateur Phocas, quand celui-ci détrôna et fit mettre à mort l'empereur Maurice. Ainsi le pontife adressa des lettres de félicitations au nouvel empereur et exprima l'intention de se faire représenter à la cour de Constantinople par un apocrisiaire. Mais on a répondu que précisément pour n'avoir pas eu de représentant auprès de Maurice, Grégoire n'avait pas su dans quelles circonstances s'était faite la révolution, et avait été trompé sur les réelles dispositions de Phocas. Tout ce qu'on peut lui reprocher, c'est d'avoir mis trop d'empressement à répondre.

Messe de saint Grégoire le Grand. Heures à l'usage de Paris. XVe.

Les dernières années de notre Saint furent marquées par d'intenses douleurs physiques qui mirent à l'épreuve sa patience et firent de son existence un fardeau presque intolérable. Il s'en exprime ainsi dans une de ses lettres :

" Il y a presque 2 ans que je suis sur un lit, tourmenté par d'affreuses douleurs de goutte ; à peine puis-je me lever les jours de fêtes pour célébrer la messe. Quoique cette douleur soit plus ou moins supportable, jamais elle n'est si petite qu'elle me quitte entièrement, ni si aiguë qu'elle me fasse tout à fait mourir ; ainsi mourant tous les jours, je ne puis cesser de vivre. Je ne m'étonne pas de ce qu'étant si grand pécheur Dieu me tienne si longtemps en prison."

A un autre correspondant, il écrit :

" Je vous prie, ne cessez point de faire oraison pour moi qui suis un pauvre pécheur. La douleur que je souffre dans mon corps, et l'amertume dont mon coeur est rempli, en voyant la désolation et les ravages que causent les barbares, m'affligent extrêmement; au milieu de tant de maux, je ne cherche point une consolalion temporelle. Je ne demande que l'éternelle... par le moyen de vos oraisons."

Il mourut l'an 604, la seconde année du règne de Phocas le 12 mars, jour où l'Eglise célèbre sa fête.

Sa fonction d'évêque de Rome a été ainsi décrite de nos jours :

" Grégoire le Grand parut à l'heure de la plus douloureuse des invasions, après Alaric et Attila, après les Goths, au temps des Lombards, période de terreur où l'extrême barbarie couvrait toute l'Italie jusqu'au détroit de Messine. Quelques épaves de civilisation flottaient encore çà et là sur la péninsule ; Ravenne plus byzantine qu'italienne, Naples qui bientôt s'alliera aux Sarrasins, Rome enfin où ce moine, agenouillé dans sa cellule du Coelius, était la dernière espérance de la chrétienté latine. Ce praticien lettré, très doux et très pur, par sa patience et l'ascendant de sa vertu, sut constituer autour de lui la république chrétienne et la pacifier ; il traitait avec les Byzantins, les Francs, les Goths d'Espagne, convertissait les Anglo-Saxons, évangélisait les Lombards. Il les vit s'incliner sous son bâton pastoral. L'Italie était désormais à l'abri de la contagion païenne ou arienne. A Rome même, Grégoire avait été l'èvêque " oecuménique ", non un chef d'Etat. Dans la mélancolie de ses derniers jours, il parut pressentir que l'Eglise, jetée dans la mêlée du siècle, s'éloignerait bientôt de sa mission primitive, ou plutôt compliquerait cette mission par un inévitable contact avec les intérêts temporels." (E. Gebhardt, La vieille Eglise, p. 64.)

CULTE

I. Le corps de Grégoire fut inhumé à Saint-Pierre du Vatican, à côté des saints papes Léon, Simplice, Gélase et Symmaque. On commença à le vénérer aussitôt après sa mort, et l'on trouve son éloge dans Isidore de Séville, Ildefonse, Bède le Vénérable. A la suite du martyrologe hiéronymien, les martyrologes historiques du Moyen Age le mentionnent au 12 mars. On le trouve encore au 26 avril, dans les Églises qui ne célébraient point de fêtes de saints en carême ; au 3 septembre, anniversaire de son ordination ; au 9 décembre; au 26 août pour des anniversaires de translations. Jean Diacre notamment a donné le récit des miracles qui ont attesté sa sainteté.

II. Ses reliques.

Il paraît bien probable que le corps de saint Grégoire est resté à Rome. Au IXe siècle, le pape Grégoire IV (844) le transféra dans un oratoire près de la nouvelle sacristie de Saint-Pierre du Vatican. Au XVe siècle, Pie II le fit placer sous le nouvel autel de la chapelle Saint-André. Le 8 janvier 1606, sous Paul V, les reliques furent placées à leur place quatrième et définitive dans la chapelle Clémentine.

Cependant des traditions parlent d'une translation, au monastère de Saint-Médard de Soissons, du corps de saint Grégoire le Grand, avec celui de saint Sébastien (9 décembre 826). Saint Thomas de Cantorbéry serait venu l'y invoquer, d'après le moine Odilon (Molinier, sources, n. 767.).

Une opinion relative au chef de saint Grégoire placerait le crâne à Sens, depuis 876 ; un autre récit veut que le chef ait été donné par Jean XV à l'évêque de Constance pour le monastère de Saint-Pierre, et que de là ce chef ait été transféré à Prague par l'empereur Charles IV.

HYMNE

" Apôtre des Anglais, maintenant compagnon des Anges, Grégoire, secourez les nations qui ont reçu la foi.

Vous avez méprisé l'opulence des richesses et toute la gloire du monde, pour suivre pauvre le Roi Jésus dans sa pauvreté.

Un malheureux naufragé se présente à vous : c'est un Ange qui, sous ces traits, vous demande l'aumône ; vous lui faites une double offrande, à laquelle vous ajoutez encore un vase d'argent.

Peu après, le Christ vous place à la tête de son Eglise ; imitateur de Pierre, vous montez sur son trône.

Ô Pontife excellent, gloire et lumière de l'Eglise! n'abandonnez pas aux périls ceux que vous avez instruits par tant d'enseignements.

Vos lèvres distillent un miel qui est doux au cœur; votre éloquence surpasse l'odeur des plus délicieux parfums.

Vous dévoilez d'une manière admirable les énigmes mystiques de la sainte Ecriture ; la Vérité elle-même vous révèle les plus hauts mystères.

Vous possédez le rang et la gloire des Apôtres ; dénouez les liens de nos péchés ; restituez-nous au royaume des cieux.

Gloire au Père incréé ; honneur au Fils unique ; Majesté souveraine à un Esprit égal aux deux autres.

Amen."

Rq : On trouvera un grand nombre de ressources écrites sur l’Internet.

Entre autres textes :

- http://www.abbaye-saint-benoit.ch/benoit/dialogues/index.....

- http://jesusmarie.free.fr/gregoire_le_grand.html.

00:10 Publié dans G | Lien permanent | Commentaires (1)

mardi, 11 mars 2025

11 mars. Saint Euloge, prêtre, et sainte Lucrèce, vierge, martyrs à Cordoue. 859.

" En principe, on doit obéir à ses parents, à ses maîtres, aux autorités constituées ; mais quand ils commandent des choses contraires à la loi de Dieu, il faut appliquer la maxime de l'Apôtre saint Pierre : " Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes."

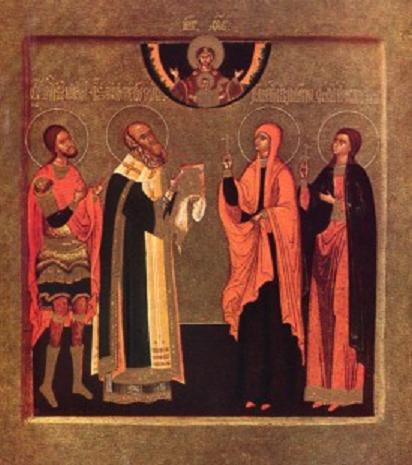

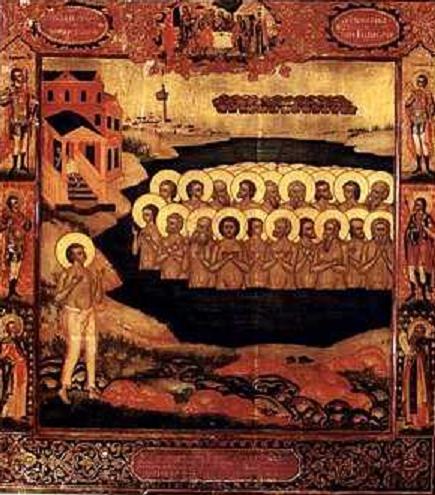

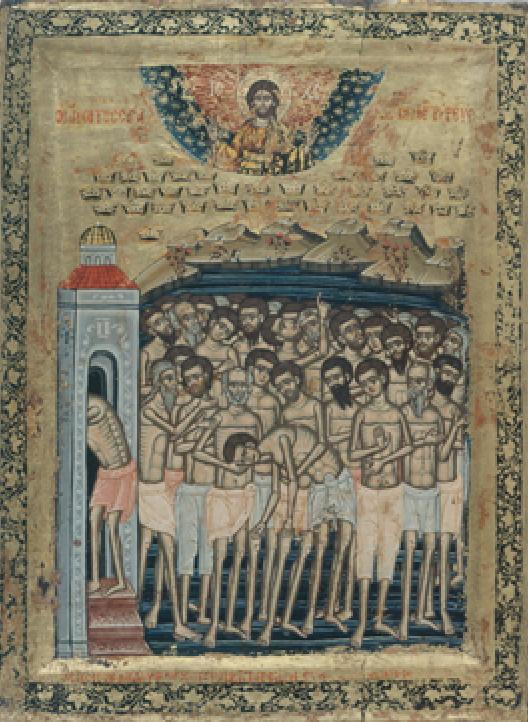

Saint Euloge et sainte Lucrèce. Icône mozarabe du Xe.

Euloge signifie qui parle bien. Saint Euloge, le principal ornement de l'Eglise d'Espagne au IXe siècle, appartenait à une des premières familles de Cordoue, alors capitale du royaume des Maures. Euloge entra, dès sa jeunesse, dans la communauté des prêtres de saint Zoïle, où il apprit les sciences avec la piété, et devint très habile, surtout dans la connaissance de l'Ecriture sainte. Il alla ensuite se mettre sous la direction d'un pieux et savant abbé nommé Espère-en-Dieu, qui gouvernait le monastère de Cute-Clar. Puis il enseigna les lettres dans Cordoue et fut élevé au sacerdoce. Il menait une vie sainte et mortifiée, tout en demeurant dans le monde. En 850, les Maures ayant persécuté les chrétiens, notre saint fut jeté en prison.

Il fut bientôt remis en liberté, et, l'archevêque de Tolède étant mort, le peuple et le clergé de cette ville choisirent Euloge pour lui succéder. Mais il plut à Notre-Seigneur de le couronner avant qu'il fût sacré. Il y avait à Cordoue une vierge chrétienne nommé Lucrèce, convertie fort jeune de l'infidélité de Mahomet à la foi de Jésus-Christ, par le moyen d'une de ses parentes. Elle se voyait extrêmement maltraitée par ses parents, qui voulaient la contraindre à apostasier. Elle se réfugia chez saint Euloge, qui la donna à garder à sa soeur Annulon, puis la fit mettre en sûreté chez un ami. Les parents de Lucrèce obtinrent du magistrat le pouvoir d'informer sur cet enlèvement et de saisir tous ceux qui leur seraient suspects. Beaucoup de personnes furent ainsi arrêtées.

Cependant la vierge Lucrèce désirait vivement revoir la soeur d'Euloge qu'elle aimait beaucoup. Elle se rendit pendant la nuit à sa demeure, espérant satisfaire le besoin de consolation qu'elle éprouvait. Elle se proposait de passer la journée auprès de sa compagne et puis de regagner sa retraite la nuit suivante. Elle raconta à Euloge et à sa soeur Annulon que deux fois, pendant qu'elle priait, elle avait senti sa bouche remplie d'une liqueur ressemblant à du miel, que, n'osant pas la cracher, elle l'avait avalée, et avait été ravie de la délicieuse saveur qu'elle y avait trouvée. Le saint lui dit que c'était là un présage e la douceur du royaume céleste, dont elle jouirait bientôt.

Saint Euloge prêchant. Mosaïque mozarabe du XIVe.

Euloge, conservant le calme et la patience, se mit en devoir d'exposer la vérité avec l'élocution brillante qui le distinguait :